高中地理第二章第四节水循环过程及地理意义教学案中图版必修第一册

- 格式:doc

- 大小:537.00 KB

- 文档页数:14

第四节水循环过程及地理意义课程标准学业质量标准核心素养运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义。

水平1:能够在水循环示意图中辨认水循环的环节和类型。

水平2:能够运用示意图,解释水循环的时空变化过程。

水平3:能够运用示意图,说明水循环与地球水体之间的联系,理解水循环的地理意义。

水平4:能够运用示意图,分析人类活动对水循环的影响,并提出解决问题的对策。

人地协调观:人类开发利用水资源应遵循水循环的规律。

综合思维:分析水循环与水体转换的联系,分析河流的补给来源。

地理实践力:观察当地某水体(河流、湖泊、海洋),设计科学的水循环实验,并对实验结果进行评价。

一、水循环1.定义:在自然界中,水通过蒸发、植物□01蒸腾、水汽输送、凝结□02降水、下渗和径流(地表径流、地下径流)等环节,在各□03水体之间进行着连续不断变化的过程,称为水循环。

2.类型及过程3.水循环内外因:内因是□11水在自然界中的三态变化;外因是太阳辐射和□12重力作用提供了□13能量和动力。

1.判断正误。

(1)水循环的初始环节是降水。

(×)(2)海上内循环的环节主要是降水和蒸发。

(√)2.大气中水汽的主要来源是( )A.河流蒸发B.土壤水蒸发C.海洋水蒸发D.植物蒸腾答案 C解析地球上海面最为开阔,可供蒸发水量丰富,其蒸发是大气中水汽的主要来源。

3.盛夏季节我国城市暴雨往往导致城市内涝,地表积水严重。

城市建设影响了水循环的哪些环节?提示城市地面硬化后,阻止了土壤水分的蒸发、地表水的下渗;人为改造后的地表,也影响着地表径流等。

二、水循环的地理意义01动态平衡。

1.不断更新陆地水资源,维持全球水量□2.进行能量交换和物质迁移:水循环参与太阳辐射能的□02重新分配过程;地表径流源源03海洋输送大量的泥沙、有机质和各种营养盐类。

不断地向□3.塑造地表形态:水循环过程中的流水以其持续不断的冲刷、侵蚀、□04搬运、堆积和溶蚀作用,不断塑造着全球□05地貌形态。

第二章第四节【A基础练·学业水平测试】时间:20分钟总分:44分(知识点1:自然界的水循环。

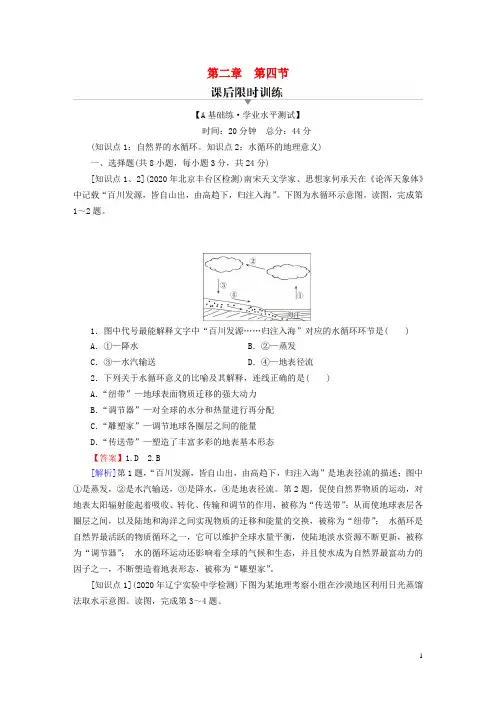

知识点2:水循环的地理意义)一、选择题(共8小题,每小题3分,共24分)[知识点1、2](2020年北京丰台区检测)南宋天文学家、思想家何承天在《论浑天象体》中记载“百川发源,皆自山出,由高趋下,归注入海”。

下图为水循环示意图。

读图,完成第1~2题。

1.图中代号最能解释文字中“百川发源……归注入海”对应的水循环环节是( ) A.①—降水B.②—蒸发C.③—水汽输送D.④—地表径流2.下列关于水循环意义的比喻及其解释,连线正确的是( )A.“纽带”—地球表面物质迁移的强大动力B.“调节器”—对全球的水分和热量进行再分配C.“雕塑家”—调节地球各圈层之间的能量D.“传送带”—塑造了丰富多彩的地表基本形态【答案】1.D 2.B[解析]第1题,“百川发源,皆自山出,由高趋下,归注入海”是地表径流的描述;图中①是蒸发,②是水汽输送,③是降水,④是地表径流。

第2题,促使自然界物质的运动,对地表太阳辐射能起着吸收、转化、传输和调节的作用,被称为“传送带”;从而使地球表层各圈层之间,以及陆地和海洋之间实现物质的迁移和能量的交换,被称为“纽带”;水循环是自然界最活跃的物质循环之一,它可以维护全球水量平衡,使陆地淡水资源不断更新,被称为“调节器”;水的循环运动还影响着全球的气候和生态,并且使水成为自然界最富动力的因子之一,不断塑造着地表形态,被称为“雕塑家”。

[知识点1](2020年辽宁实验中学检测)下图为某地理考察小组在沙漠地区利用日光蒸馏法取水示意图。

读图,完成第3~4题。

3.该方法揭示了水循环的主要动力包括( )①风力②地球重力③太阳能④温室效应A.①②B.①④C.②③D.③④4.该方法可以模拟的水循环环节有( )①蒸发②水汽输送③大气降水④地下径流A.①④B.①③C.②③D.②④【答案】3.C 4.B[解析]第3题,结合示意图分析,实验利用太阳辐射的能量,使水分蒸发,凝结的水滴在地球重力作用下,滴落到容器中,该方法揭示了水循环的主要动力包括太阳能、地球重力。

第四节水循环过程及地理意义-中图版高中地理必修第一册(2019版)教案一、教学目标1.掌握水循环的概念和原理;2.了解水循环在不同区域的特点及影响;3.能够阐述水循环在地理环境中的重要性。

二、教学内容1.水循环的定义和原理;2.水循环在不同地理环境中的特点及影响。

三、教学重点1.水循环的定义和原理;2.水循环在不同地理环境中的特点及影响。

四、教学难点1.水循环在不同地理环境中的特点及影响。

五、教学步骤第一步:导入(时间:5分钟)活动设计:通过照片或视频,介绍水循环及其在日常生活中的重要性,引导学生思考水循环对于地理环境的影响。

第二步:讲授(时间:30分钟)1.水循环的定义;2.水循环的原理;3.水循环在不同地理环境中的特点及影响。

教学重点和难点 - 教学重点:水循环的定义和原理。

- 教学难点:水循环在不同地理环境中的特点及影响。

第三步:梳理(时间:10分钟)将学习到的知识进行梳理,给出水循环的流程图以及相关的概念条目。

第四步:展示(时间:5分钟)请学生口头或书面的阐述水循环在地理环境中的重要性。

第五步:练习(时间:30分钟)1.请学生分组进行小组讨论,针对不同地理环境的特点和影响,分析当地的水资源状况,探讨改善措施;2.作业:请学生撰写一篇有关水资源利用的议论文。

六、教学方法1.讲授:介绍水循环的定义、原理及相关概念条目;2.展示:让学生阐述水循环在地理环境中的重要性;3.练习:分组讨论针对不同地理环境的特点,细致分析当地水资源状况。

七、教学评估1.考查学生对于水循环的理解程度;2.发掘学生对于不同地理环境中水资源的利用方案;3.考查学生对于议论文写作的掌握程度。

八、教学反思对于学习基础薄弱的学生来说,为了更好的让学生理解水循环的原理,需要加入更多的生动形象的图片或动画来展示水循环的过程。

同时,通过分组讨论的方式,不仅可以更好的唤醒学生的思维,还可以让学生更好的运用所学的知识。

第二章第四节水循环过程及地理意义教学设计课标对本节课的内容要求为:“运用示意图,说出水循环的过程和主要环节,说明水循环的地理意义。

该“标准”旨在引导学生能认识自然界中水的循环运动及其对自然环境和人类活动的影响。

抓住指令性动词明确对本内容的学习程度和层次要求。

“运用”和“说出”要求学生对于“水循环示意图”不但要能“读”,而且还要会“说”、会“画”、会用。

“说明”则要求学生在理解的基础上能够应用、分析。

1.运用示意图,说出水循环的过程和主要环节。

2.理解水循环的原因及意义。

通过借助情景识别水循环基本类型,并能简单分析水循环形成的主要原因以及人类活动对水循环的影响,进而培养学生综合思维能力和地理实践能力,树立起他们正确的的人地协调观。

1.运用示意图,说出水循环的过程和主要环节。

并说明水循环的地理意义。

2.陆地上各种水体之间的相互关系,及水循环的地理意义。

导学案,自制PPT【引入新课】教师提问;“滚滚长江东逝水”“一江春水向东流”等诗句说的是自然界中的什么现象?还可以举出其他诗句吗?学生思考并回答:河水的流动。

“黄河之水天上来,奔流到海不复回。

”教师提问;“黄河之水天上来,奔流到海不复回。

”这句诗,从地理学的角度正确吗?为了解决这个问题,今天我们一起学习第二节水的运动第一课时水循环【板书】水循环教师:利用多媒体课件演示水循环的过程并提示学生思考。

学生:学生观看课件并思考教师:1、从课件中可以看出,从水循环的发生领域来看,水循环可以分哪几类?学生回答:海洋与海洋上空之间、陆地与陆地上空之间、海洋与陆地之间。

教师归纳:海上内循环;海陆间大循环;陆地内循环。

2、看书P47图2-2-3自然界的水循环,结合课件考虑:各种水循环的完成,各要通过哪些主要的环节?学生回答:蒸发,降水,水汽输送,下渗,地表径流,地下径流。

3、带着学生在黑板上绘制水循环示意图学生:参考课本P54图,在笔记本上绘制水循环示意图4、结合课本文字归纳出水循环的定义:学生思考并回答:略5、带着学生一起归纳水循环的意义。

第四节水循环过程及地理意义课标呈现·素养导读主干知识·宏观把握课程标准运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义。

核心素养1.通过绘制、运用水循环示意图,培养学生的地理实践力和综合思维的学科核心素养。

2.利用地理视频、相关模型等,认识现实生活中水循环的各个环节,培养学生的区域认知能力的学科核心素养。

3.通过现实实例,解释人类活动对水循环的影响,引导学生建立人地协调观和综合思维的学科核心素养。

一、水循环1.概念:在自然界中,水通过蒸发、植物蒸腾、水汽输送、凝结降水、下渗和径流(地表径流、地下径流)等环节,在各水体之间进行着连续不断变化的过程,称为水循环。

2.类型及主要环节类型环节名称海上A蒸发→B降水内循环海陆间循环陆地内循环[特别提醒](1)陆地内循环不只发生在内流区域。

(2)外流区域既有海陆间循环又有陆地内循环。

(3)海洋同时参与海上内循环和海陆间循环。

(4)三种水循环类型都包括蒸发和降水环节。

3.原因(1)内因:水在自然界中的三态变化。

(2)外因:太阳辐射和重力作用为水循环提供了能量和动力。

二、水循环的地理意义1.不断更新陆地水资源,维持全球水量动态平衡。

2.进行能量交换和物质迁移。

3.塑造地表形态。

一、判断题1.外流河只参与海陆间循环,不参与陆地内循环。

(×)2.水循环中参与水量最大的是海上内循环。

(√)3.人类活动最容易影响的水循环环节是地表径流。

(√)4.江河水比浅层地下水更新周期长。

(×)5.黄河三角洲的形成,是水循环促进海陆物质迁移的具体体现。

(√) 6.水循环可以缓解不同纬度地区热量收支不平衡的矛盾。

(√)二、选择题下图为水循环示意图。

读图,回答1~2题。

1.人类对水循环影响最大的环节是( )A.C环节B.G环节C.F环节D.E环节2.对陆地水资源更新作用最大的是( )A.A、B循环B.H、G循环C.A、C、G、E、F循环D.B、C、G、F循环解析:1.D 2.C 第1题,人类对水循环影响最大的环节是地表径流,对应图中的E 环节。

第四节水循环过程及地理意义知识导引第一步·新课学前预习——学习新知挑战自我学习新知一、水循环1.概念:在自然界中,水通过蒸发、植物蒸腾、、凝结降水、下渗和径流(地表径流、地下径流)等环节,在各水体之间进行着连续不断变化的过程,称为水循环。

2.类型及主要环节3.原因{内因:水在自然界中的_________变化外因:_________和重力作用为水循环提供了能量和动力二、水循环的地理意义1.不断更新陆地水资源,维持全球水量。

2.进行能量交换和。

3.塑造形态。

助学助记虽然海陆间水循环的范围很广,但是参与循环的水量却远远少于海上内循环的水量。

因为地球上3/4的面积都是海洋,海上内循环的水量占全球水循环总量的90%左右。

水循环的地理意义示意图第二步·互动释疑解惑——启迪思维探究重点探究点一水循环的过程和意义核心归纳循环及环节拓展延伸图表比较法理解水循环状元随笔 1.影响下渗的因素(1)降水强度、历时长短:降水强度越大,越不利于下渗;降水历时越长,越利于下渗。

(2)地表起伏状况:地表起伏越小,水流速度越慢,越利于下渗。

(3)植被覆盖状况:植被覆盖程度越高,越利于下渗。

(4)土壤状况:土质越疏松,越利于下渗。

2.河流与湖泊水、地下水相互补给(1)当河流水位高于湖面或潜水面时,河流水补给湖泊或地下潜水;当河流水位低于湖面或潜水面时,湖泊水或潜水则补给河流。

河流沿岸湖泊对河流径流还起着调蓄作用,在洪水期蓄积部分洪水,可以延缓、削减河流洪峰。

(2)有些河流水与地下水之间并不一定存在互补关系,如黄河下游、长江荆江段因其为“地上河”,只存在河流水补给地下水的情况。

应用体验读水循环示意图,回答1~2题。

1.能正确反映海陆间水循环过程的是()A.a→f→h→g B.e→f→h→dC.c→a→b→d D.d→a→b→c2.水循环中的()A.a环节主要动力是季风B.b环节主要集中在夏季C.c环节不断塑造着地表形态D.d环节为水汽输送如图为水循环示意图(图中序号表示水循环环节)。

第二章第四节水循环过程及地理意义教学设计【课程标准】运用水循环示意图,说出水循环的过程和地理意义。

【教学目标】1.学会绘制水循环示意图。

(重点)2.运用水循环示意图,说明水循环过程和主要环节。

(难点)3.理解水循环的地理意义。

【核心素养解读】区域认知:分析不同区域的水循环类型并掌握各个环节,培养区域认知能力。

综合思维:从整体的角度分析和认识水循环的过程及地理意义,培养综合思维能力。

地理实践力:用语言描述水循环的过程及其地理意义,绘制“水循环示意图”,并用“水循环”知识分析地理图表、地理现象,解决实际问题。

人地协调观:基于生活案例分析人类活动对水循环影响,增强水资源的忧患意识,树立正确的人地协调观和科学发展观。

【导入新课】水是生命之源,地球上71%的面积被水覆盖,水是所有生命物质不可或缺的组成成分。

老师的手中也有一杯水,请同学们猜一猜这杯水来自哪里?如果我说它可能来自蔚蓝的天空、浩瀚的大海、深层的地下大家信不信?如果不信的话,我们跟着一颗小水滴,来看一看它都去过哪些地方。

【观看视频】小水滴的旅行通过观看视频,我们知道了水在自然界中通过各种环节不停地发生运动,这就是今天我们要学习的内容——水循环过程及地理意义。

【展示课标】运用水循环示意图,说出水循环的过程和地理意义【一、水循环】1.水循环概念根据水循环示意图思考下列问题:①什么是水循环?②水循环的主要环节有哪些?③水循环按照发生领域分为哪些类型?2.水循环的过程画一画:画出不同类型水循环环节箭头,讲一讲水循环发生的过程。

(小组派代表上台展示并讲解水循环的过程)【随堂练习】连线题通过以上的学习,我们已经对水循环有了初步的认识,接下来我们一起研究一下聪明的人们是怎样利用水循环的原理为生产生活服务的。

【研究性学习一】认识砂田影响的水循环环节宁夏中部气候干旱,人们在耕作土壤表面铺设厚10-15厘米的砂石覆盖层,发展农作物种植,这就是砂田,砂田作物的产量较高,品质较好。

第四节 水循环过程及地理意义学习目标:1.了解水循环的概念,识记水循环的过程及主要环节。

(重点)2.理解水循环的地理意义,增强水资源保护意识。

(重难点)一、水循环1.概念:在自然界中,水在各水体之间进行着连续不断的变换地理位置和物理形态的运动过程。

2.类型及主要环节3.成因⎩⎨⎧内因:水在自然界中的三态变化外因:太阳辐射和重力1.不断更新陆地水资源,维持全球水量动态平衡。

2.进行能量交换和物质迁移。

3.塑造地表形态。

(1)水循环是主要发生在水圈、大气圈、岩石圈之间的循环运动。

()(2)南极的冰川不参与海陆间循环。

()(3)地表径流最终都会流入海洋。

()(4)大气环流是水汽输送的主要动力。

()(5)塔里木河河水主要参与的水循环是()A.海陆间循环B.陆地内循环C.海上内循环D.大循环[提示](1)×水循环运动是指水在水圈、大气圈、岩石圈和生物圈之间的循环运动。

(2)×冰川是陆地上运动着的固态水体、南极冰川不断运动进入海洋也参与海陆间循环。

(3)×有些地表径流位于内流区域,主要参与陆地内循环,不一定最终流入海洋。

(4)√水循环中的水汽输送主要是借助大气环流实现的。

(5)B[塔里木河位于内流区,主要参与陆地内循环。

]自20世纪90年代末以来,亚马孙河流域的水循环已经加剧,这导致更频繁的水文极端事件。

问题1(区域认知)亚马孙河流域的大气降水特点是什么?[提示]全年降水量大且较为均匀。

问题2(综合思维)亚马孙河主要参与哪种水循环?[提示]海陆间循环。

问题3(综合思维)亚马孙河流域的热带雨林大面积被毁,对其水循环环节的影响是什么?[提示]蒸腾作用减弱,地表径流增加,下渗量减少等。

[归纳总结]1.水循环的类型及特点水循环的三种类型各有特点,意义不同,具体区别如下表所示:区分水循环类型的方法(1)联系的圈层不同。

海陆间循环和陆地内循环涉及四个圈层,而海上内循环不涉及岩石圈。

(2)发生领域不同。

第四节水循环过程及地理意义课程标准学业质量标准核心素养运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义。

水平1:能够在水循环示意图中辨认水循环的环节和类型。

水平2:能够运用示意图,解释水循环的时空变化过程。

水平3:能够运用示意图,说明水循环与地球水体之间的联系,理解水循环的地理意义。

水平4:能够运用示意图,分析人类活动对水循环的影响,并提出解决问题的对策。

人地协调观:人类开发利用水资源应遵循水循环的规律。

综合思维:分析水循环与水体转换的联系,分析河流的补给来源。

地理实践力:观察当地某水体(河流、湖泊、海洋),设计科学的水循环实验,并对实验结果进行评价。

一、水循环1.定义:在自然界中,水通过蒸发、植物□01蒸腾、水汽输送、凝结□02降水、下渗和径流(地表径流、地下径流)等环节,在各□03水体之间进行着连续不断变化的过程,称为水循环。

2.类型及过程3.水循环内外因:内因是□11水在自然界中的三态变化;外因是太阳辐射和□12重力作用提供了□13能量和动力。

1.判断正误。

(1)水循环的初始环节是降水。

(×)(2)海上内循环的环节主要是降水和蒸发。

(√)2.大气中水汽的主要来源是( )A.河流蒸发B.土壤水蒸发C.海洋水蒸发D.植物蒸腾答案 C解析地球上海面最为开阔,可供蒸发水量丰富,其蒸发是大气中水汽的主要来源。

3.盛夏季节我国城市暴雨往往导致城市内涝,地表积水严重。

城市建设影响了水循环的哪些环节?提示城市地面硬化后,阻止了土壤水分的蒸发、地表水的下渗;人为改造后的地表,也影响着地表径流等。

二、水循环的地理意义01动态平衡。

1.不断更新陆地水资源,维持全球水量□2.进行能量交换和物质迁移:水循环参与太阳辐射能的□02重新分配过程;地表径流源源03海洋输送大量的泥沙、有机质和各种营养盐类。

不断地向□3.塑造地表形态:水循环过程中的流水以其持续不断的冲刷、侵蚀、□04搬运、堆积和溶蚀作用,不断塑造着全球□05地貌形态。

1.判断正误。

(1)水循环是地球上最基本的和最活跃的自然现象。

(√)(2)水循环是自然过程,人类不能影响水循环过程。

(×)2.下列地貌形成中,水循环极少参与的是( )A.冲积扇B.冰斗C.石窝D.峰丛答案 C解析冲积扇形成有山地流水参与,冰斗地貌有冰川参与,峰丛地貌是在水的化学溶蚀下形成的。

只有石窝是干旱地区大气及携带沙粒对地表侵蚀、磨蚀形成。

4.水循环与人类活动(1)水资源具有□06可再生和可持续利用的特点。

07跨流域调水等方式对水循环的部分环节施加影响。

(2)人类通过人工增雨、修建水库、□3.我国在一些大江大河上建设了众多水利工程,如北京密云水库等。

简述修建水库对水循环环节的影响。

提示北京市位于温带季风气候区,降水季节变化大,河流及水库水量冬春季少、夏秋季多。

修建水库可以将夏秋季较多的降水蓄积在水库中,成为可以为北京市利用的水资源,并可调蓄径流、减少洪涝灾害。

任务探究水循环及地理意义我国新疆地区的劳动人民早在 2 000多年前的西汉时期就创建了一种特殊的引水工程——坎儿井,坎儿井由地下的暗渠和地面上的竖井、明渠、蓄水池组成。

竖井是开挖地下暗渠的通道,暗渠与地下水流向斜交,上游挖至地下含水层,渗溢出来的地下水顺着暗渠沿坡流出地面,明渠将暗渠流出的地下水引入蓄水池,蓄水池起着调蓄灌溉水量的作用。

下图为坎儿井示意图。

据此探究下列问题:(1)指出坎儿井所在地区的水循环类型,并说明该水循环类型的主要环节。

(2)指出坎儿井体现的水循环环节。

(3)指出坎儿井所在地区水循环环节与河流的关系。

[成果展示] (1)陆地内循环。

蒸发、植物蒸腾、降水、径流等。

(2)地下径流。

(3)高山冰雪融化形成地表径流(河流)和地下径流(地下水),地表径流(河流)下渗形成地下径流(地下水),山地降水汇集形成地表径流和地下径流。

1.区分水循环类型的方法2.水循环与地球水体的转化3.水循环与河流的补给来源读水循环简图,回答(1)~(2)题。

(1)甲、乙、丙三类水循环共有的环节是( )A.蒸发和水汽输送B.降水和蒸腾C.蒸发和径流D.降水和蒸发(2)图中丁箭头表示( )A.水汽输送B.地表径流C.地下径流D.下渗科学思维水循环过程和类型的分析思路第(1)题,水循环类型包括海陆间循环、海上内循环和陆地内循环,三类水循环均有蒸发和降水两个环节。

第(2)题,丁为地下径流。

[答案](1)D (2)C提升运用能力下图为东亚某地水循环示意图,图中序号表示水循环环节。

读图,回答1~2题。

1.①②③⑥环节依次表示( )A.蒸发、降水、地下径流、水汽输送B.蒸腾、降水、地表径流、水汽输送C.蒸腾、降水、地下径流、水汽输送D.蒸发、降水、地表径流、水汽输送答案 D解析读图可知,①为蒸发,②为降水,③为地表径流,④为下渗,⑤为地下径流,⑥为水汽输送。

2.⑥环节水量最大的季节是( )A.春季B.夏季C.秋季D.冬季答案 B解析东亚地区夏季气温高,海水蒸发量大,盛行风从海洋向陆地输送的水汽最多,故B 项正确。

任务探究水循环与人类活动材料一城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力,致使城市内产生积水灾害的现象。

下表为某城市中心区与郊外平原区的水循环数据比较表(单位:mm)。

材料二下图为城市水循环示意图。

据此探究下列问题:(1)比较该城市中心区与郊外平原区年降水量的差异并从热力环流角度说明原因。

(2)根据表中数据变化,从水循环角度推断该城市中心区易发生内涝的原因。

(3)近年来,每到汛期我国许多城市都发生了不同程度的内涝。

试提出解决城市内涝问题的措施。

[成果展示] (1)城市中心区降水量多于郊外平原区。

城市中心气温高,形成上升气流。

(2)城市中心区降水多,下渗量少,转化为地表径流多,超过了排水能力,形成内涝。

(3)增加城市绿地;使用透水砖(增加通透式路面);改善城市排水系统等。

人类活动对水循环的影响水循环环节中,人类活动对水汽输送几乎没有影响,受人类活动影响最大的环节是地表径流。

地球上的水圈是一个永不停息的动态系统,地球表面各种形式的水体是不断相互转化的。

下图为东南亚某低山丘陵区某小流域水循环示意图。

据此完成(1)~(2)题。

(1)由于人类某种活动使蒸腾作用显著减弱时,可能直接导致( )A.该区域降水增加B.该区域地下径流增加C.该区域蒸发量不变D.该区域地表径流增加(2)若要进一步稳定该流域的径流量,下列措施合理的是( )A.开发地下水B.围湖造田C.封山育林D.人工降雨科学思维人类活动对水循环影响的分析思路第(1)题,据题干信息“人类某种活动使蒸腾作用显著减弱”可知,植被遭到破坏。

植被减少,导致地表径流增加,地下径流减少。

第(2)题,森林具有涵养水源的功能,封山育林有利于稳定该流域的径流量。

[答案](1)D (2)C提升运用能力海南省三亚市“海绵城市”经过一年多的建设,已初见成效。

据此完成1~2题。

1.建设“海绵城市”对水循环的影响是( )A.减少地表径流B.减少大气降水C.减少植物蒸腾D.减少地下径流答案 A解析“海绵城市”是指城市像海绵一样,下雨时吸水、渗水、蓄水、净水,干旱时将蓄存的水“释放”并加以利用。

“海绵城市”能够加强下渗,减少地表径流,增加地下径流。

2.三亚某校学生为建“海绵城市”献计献策,下列措施可行的是( )A.填湖建绿地公园B.实施地面硬化C.禁止开采地下水D.地面铺设透水砖答案 D解析填湖建绿地公园会破坏湿地生态系统;实施地面硬化,下渗减少,地表径流增加;地面铺设透水砖,增加下渗,有利于蓄水;禁止开采地下水,此做法不现实。

图表问题巧点拨[教材第53页“思考”]点拨实验中出现平底器皿中水减少;塑料纸盖上有水汽或水滴,可能还在滴落着;小瓶中沙子变湿。

这说明平底器皿中部分水由液态变为气态,密闭环境中水汽在上部的塑料纸上凝结再成为液态。

这种现象在自然界中比比皆是,如水汽蒸发成为云,云层发生降水等。

答案这个实验展示了水循环现象。

在自然界中,海洋水、陆地水等蒸发,成为大气水;大气水在各地发生降水等。

[教材第55页“思考”]点拨水循环环节多、涉及区域广,目前人类不能大范围影响水循环,但是可以在水循环的小范围内实现局部的干预,如较为封闭的温室大棚内,形成一个小型水循环体系;在水汽充足的情况下,促进云层及时发生降水,即人工增雨;人为引水灌溉进入农田,可以为农业生产提供水源保证,保障了农业稳产高产;但是在有些城市,人为阻挡地表径流,则不利于城市水环境的维系。

答案人类通过人工增雨、修建水库、跨流域调水等方式对水循环的部分环节施加影响。

如跨流域调水、修建水库等,可以改变水的时间和空间分布,达到调蓄径流和合理分配水资源的作用。

但是城市河底、河堤的防渗处理,城市填平河道、湖泊用于建筑用地等做法,阻断了自然水循环,可能会加大城市排水系统的压力,导致水灾发生频率提高等。

[教材第56页“思考”]点拨 1.“海绵”可以吸水;“海绵城市”通过地表洼地、城市植被及城市土地滞蓄来水,影响着水循环中的下渗、径流等环节。

2.城市是人类大大改造之后的环境,自然景观几乎全无,城市自然环境下大气干燥,自然水循环受阻,蓄水量小,降水量大,而全部的降水大都需要人工设施——排水系统排出,所以海绵城市建设有益于良好水环境的营造。

北京市位于我国半湿润区的北部,降水较少,人口、城市、经济密度高,水资源相对贫乏,生产、生活、生态用水不足。

建设海绵城市,可以直接减少生态耗水量;再通过改善气候,影响着区域降水量、大气湿度,进而减少农业耗水量等。

答案 1.海绵城市改变了水循环中下渗、径流等环节。

2.北京市建设海绵城市,利于滞蓄降水、地表径流,减少城市水灾等。

北京市建设海绵城市可以减少城市生态用水,为城市提供部分水资源用于洗车、冲厕等。

(本题为开放性问题,叙述合理即可)[教材第57页“作业题”]点拨 1.图示农业薄膜铺设在地面,土壤蒸发的水汽也被阻隔在薄膜以下,影响总蒸发,而大气降水被阻隔在薄膜以上,影响了下渗。

在干旱地区可以减少土壤中水分的蒸发,保持土壤墒情。

2.(1)淡化海水的过程就是把海水中的淡水和盐类分开,是对大自然水循环的模拟。

海水经过阳光照射后蒸发通过雨、雪、露、云、霜、雾的形式变为淡水,在地球表面重新汇聚成江河湖海。

即从海陆间水循环过程的角度解释淡化海水。

(2)“十三五”末期,我国海水淡化总规模要达到每天220万吨以上。

通过计算可得我国每年海水淡化总规模要达到多少吨。

海水淡化在沿海地区就地生产、就近使用,是一种解决水资源短缺的较好方式。

海水淡化可提供安全、可靠、不受季节与气候影响的稳定水源,实现淡水资源大规模的开源节流与增量,可以从根本上解决沿海地区淡水资源紧缺的局面。

3.海绵城市为了蓄水和滞水,通过影响水循环环节达到改善城市水环境的目的。