中国古代散文研究汇编

- 格式:ppt

- 大小:1.09 MB

- 文档页数:12

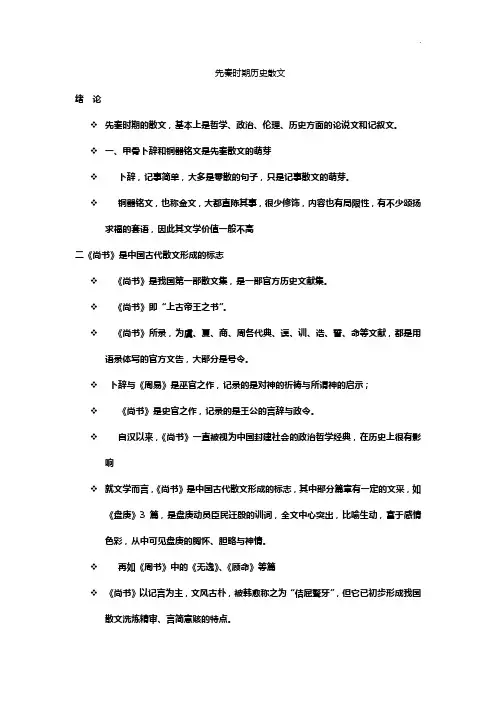

先秦时期历史散文绪论❖先秦时期的散文,基本上是哲学、政治、伦理、历史方面的论说文和记叙文。

❖一、甲骨卜辞和铜器铭文是先秦散文的萌芽❖卜辞,记事简单,大多是零散的句子,只是记事散文的萌芽。

❖铜器铭文,也称金文,大都直陈其事,很少修饰,内容也有局限性,有不少颂扬求福的套语,因此其文学价值一般不高二《尚书》是中国古代散文形成的标志❖《尚书》是我国第一部散文集,是一部官方历史文献集。

❖《尚书》即“上古帝王之书”。

❖《尚书》所录,为虞、夏、商、周各代典、谟、训、诰、誓、命等文献,都是用语录体写的官方文告,大部分是号令。

❖卜辞与《周易》是巫官之作,记录的是对神的祈祷与所谓神的启示;❖《尚书》是史官之作,记录的是王公的言辞与政令。

❖自汉以来,《尚书》一直被视为中国封建社会的政治哲学经典,在历史上很有影响❖就文学而言,《尚书》是中国古代散文形成的标志,其中部分篇章有一定的文采,如《盘庚》3篇,是盘庚动员臣民迁殷的训词,全文中心突出,比喻生动,富于感情色彩,从中可见盘庚的胸怀、胆略与神情。

❖再如《周书》中的《无逸》、《顾命》等篇❖《尚书》以记言为主,文风古朴,被韩愈称之为“佶屈聱牙”,但它已初步形成我国散文洗炼精审、言简意赅的特点。

❖《尚书》之后,散文分别向着偏重于论说的诸子散文和偏重于记述的历史散文两方面发展。

❖三先秦历史散文兴盛的原因❖ 1 传说古时王者设有史官,“左史记言,右史记事”。

大事记于策,小事记于简。

❖ 2 “诸侯建邦,各有国史”。

❖ 3 统治者重视总结历史经验教训作为借鉴,这是历史散文兴盛的政治原因。

❖4“私学”的出现、士阶层的发展、百家争鸣的局面、社会制度的变革等促进了散文的兴盛四重要史书简述1 《春秋》中国历史上第一部编年体史书。

“春秋”本是周王朝和各诸侯国历史的通称,后来特指经过孔子修订的鲁国的编年史。

《春秋》主要记录鲁隐公元年(前722)至鲁哀公十四年(前481)共242年的大事。

春秋笔法:原指《春秋》作者以一字“寓褒贬,别善恶”来表明尊王攘夷、正名定分思想倾向的写作方法。

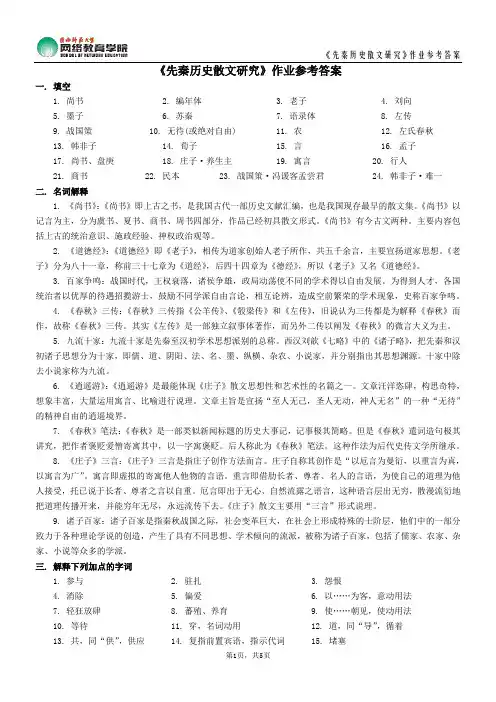

《先秦历史散文研究》作业参考答案一. 填空1. 尚书2. 编年体3. 老子4. 刘向5. 墨子6. 苏秦7. 语录体8. 左传9. 战国策 10. 无待(或绝对自由) 11. 农 12. 左氏春秋13. 韩非子 14. 荀子 15. 言 16. 孟子17. 尚书、盘庚 18. 庄子·养生主 19. 寓言 20. 行人21. 商书 22. 民本 23. 战国策·冯谖客孟尝君 24. 韩非子·难一二. 名词解释1. 《尚书》:《尚书》即上古之书,是我国古代一部历史文献汇编,也是我国现存最早的散文集。

《尚书》以记言为主,分为虞书、夏书、商书、周书四部分,作品已经初具散文形式。

《尚书》有今古文两种。

主要内容包括上古的统治意识、施政经验、神权政治观等。

2. 《道德经》:《道德经》即《老子》,相传为道家创始人老子所作,共五千余言,主要宣扬道家思想。

《老子》分为八十一章,称前三十七章为《道经》,后四十四章为《德经》,所以《老子》又名《道德经》。

3. 百家争鸣:战国时代,王权衰落,诸侯争雄,政局动荡使不同的学术得以自由发展。

为得到人才,各国统治者以优厚的待遇招揽游士,鼓励不同学派自由言论,相互论辨,造成空前繁荣的学术现象,史称百家争鸣。

4. 《春秋》三传:《春秋》三传指《公羊传》、《彀梁传》和《左传》,旧说认为三传都是为解释《春秋》而作,故称《春秋》三传。

其实《左传》是一部独立叙事体著作,而另外二传以阐发《春秋》的微言大义为主。

5. 九流十家:九流十家是先秦至汉初学术思想派别的总称。

西汉刘歆《七略》中的《诸子略》,把先秦和汉初诸子思想分为十家,即儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂农、小说家,并分别指出其思想渊源。

十家中除去小说家称为九流。

6. 《逍遥游》:《逍遥游》是最能体现《庄子》散文思想性和艺术性的名篇之一。

文章汪洋恣肆,构思奇特,想象丰富,大量运用寓言、比喻进行说理。

文章主旨是宣扬“至人无己,圣人无动,神人无名”的一种“无待”的精神自由的逍遥境界。

一、名词解释题1、《战国策》答:是一部多记纵横家言论的战国史书。

既是一部历史资料汇编,又是贯穿纵横家思想的优秀散文杰作。

西汉成帝时,刘向将所见各本加以整理汇编,除去重复,集为一书,按东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二国顺序,分为33篇,定名为《战国策》。

2、骈文:答:魏晋时,骈文正式形成。

骈文的主要特征是:对偶、词藻、用典和声律。

南北朝时,把骈文称作“今文”。

3、不平则鸣:答:韩愈在《送孟东野序》中提出的主张。

这一观点,与司马迁的“发愤著书”精神一脉相承。

韩愈认为古文不仅是传道的工具,也是鸣不平、反映现实的工具,揭示了散文发愤抒情的独特功用。

4、《霍小玉传》:答:蒋防创作的唐传奇,小说描写了歌妓霍小玉和书生李益的爱情悲剧。

霍小玉温柔多情,清醒冷静,又坚韧刚烈,敢于反抗复仇。

李益的重情和薄情的两重性格。

小说善于从社会环境与人物性格的关系着眼,通过对比烘托使人物形象鲜明丰满。

这部小说不仅以情节曲折取胜,更以描述委婉细致、妙笔传神见长。

5、《莺莺传》:答:中唐元稹创作的唐传奇,小说描写了张生与崔莺莺的爱情悲剧。

这是一出“始乱终弃”的爱情悲剧。

张生是个文过饰非的负心人。

王实甫的元杂剧《西厢记》就是在此基础上创作的。

6、七实三虚:答:清代史学家章学诚对《三国演义》的艺术构思的评价。

所谓“七分实事”,是指作品的主要框架、主要人物、主要事件是按照史书记载的真实情况来设计和组织安排的,从而给人以基本的历史真实感;“三分虚构”,则是指在人物和事件的细节描绘上,尽量采用民间传闻中的精彩片段,并附之以作者本人的虚构想象,使之在不影响基本历史真实的前提下,最大可能地增强故事和人物的艺术魅力。

7、散体文散体文,又称古文,是散文的狭义概念。

在体式上的主要特征是:以散行单句为主,不重排偶,不拘韵律,不雕章琢句、铺采摛文,不着意堆砌典故。

8、以意逆志:是孟子提出的文论主张。

孟子认为解说诗歌,不要只抓住片言只语而望文生义,也不应对某些夸张修饰作机械理解,必须在正确领会全篇精神实质的基础上,去探索作者的志趣倾向。

历史散文包括

1、《尚书》:《尚书》是中国最古老的皇室文集,是中国第一部上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编,也是最早的历史散文,它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。

2、《战国策》:又称《国策》,为西汉刘向编订的国别体史书,原作者不明,一般认为非一人之作。

资料年代大部分出于战国时代,包括策士的著作和史料的记载。

3、《资治通鉴》:主要以时间为纲,事件为目,从周威烈王二十三年(公元前403年)写起,到五代后周世宗显德六年(公元959年)征淮南停笔,涵盖十六朝1362年的历史。

4、《史记》:它以历史上的帝王等政治中心人物为史书编撰的主线,各种体例分工明确,都是以写人物为中心来记载历史的。

5、《后汉书》:是历史类文学作品,全书主要记述了上起汉朝东汉时期的汉光武帝建武元年(公元25年),下至汉献帝建安二十五年(公元220年),共195年的史事。

中国古代散文发展归纳古代散文包括汉今后的赋与骈体文,也包括说理著作中拥有文学色彩的作品。

古代散文与诗歌历史同样悠久。

殷商甲骨文的某些卜辞,已可算作片段的散文,而成篇的散文能够追想到《尚书》。

《尚书》是商周记言史料汇编。

《尚书 .盘庚》是商代国王盘庚迁都于殷(今河南安阳西北)的报辞别,古朴艰涩,语言带有感情色彩和形象性,“若网在纲,有条而不紊”等比喻,到此刻仍活在我们的语言中。

先秦散文尚处在应用阶段。

哲学家用以说理,史学家用以记事。

前者有《老子》《论语》《孟子》《荀子》《庄子》《墨子》《韩非子》等,后者有《春秋》《左传》《国语》《国策》等。

这些书,虽属于哲学和史学著作,但都拥有很强的文学色彩。

诸子散文经常寓理于形,借助形象陈义说理,其中含有叙事成分,还有好多寓言故事和生动的比喻。

《论语》是记录孔子言论的语录体散文,精髓简短,含义深刻。

所记孔子言论,,如“逝者如斯夫,不舍昼夜” ,“岁寒此后知松柏此后凋” ,多半带有格言的意味。

书中不但孔子的音容笑脸,就连子路、颜渊、子贡等人的性格,也能给人留下深刻的印象,如《侍坐》一章,已能给人以真实详细的感觉。

《孟子》属于对话式论辩著作,是孟轲晚年和他的弟子们一起编篡的。

它言辞雄辩,用语警辟,比喻精当,说理透辟。

孟子讲究养气,文章有充分的魄力,但又经常曲折生姿,富饶幽默感。

《孟子》讨论正大,深入浅出,气盛言宜,对后辈散文,特别是唐宋散文影响很大。

《庄子》一书,在文章主旨的统率下,从不同样角度、不同样层面,加以形象地显现。

庄子总能为他所说的道理,创立出确实生动的寓言故事,全书忧如是由寓言故事连缀而成。

《庄子》丰富的想象力,及其汪洋恣肆、变化多端、运用自如的风格,对后辈文章多有沾溉。

鲁迅评《庄子.》说:“汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子,莫能先也。

”其他诸子百家,如《墨子》富于逻辑性,讨论透辟,行文流利;《荀子》朴素深邃,说理透辟,取譬精审;《韩非子》严峻峭刻,深抉隐微,对后代都有相当的影响。

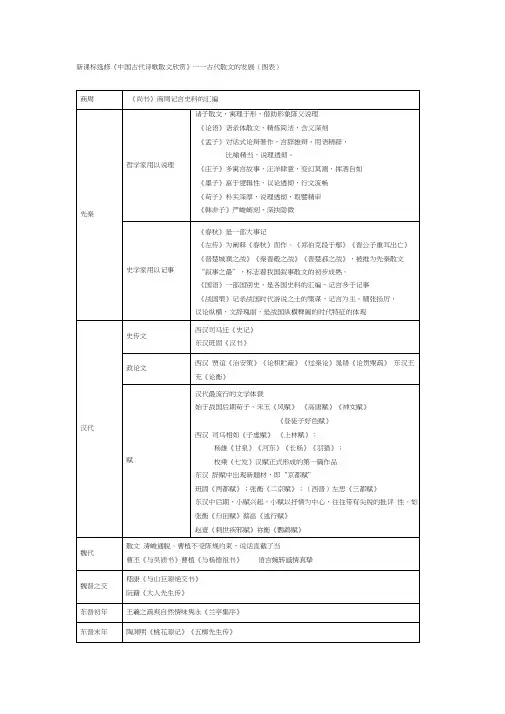

新课标选修《中国古代诗歌散文欣赏》——古代散文的发展(图表)简易方程单元测试卷一、填空(在括号里填上适当的式子)(每空1分共8分)。

1、修路队x天修2.4千米的公路,平均每天修( )千米。

2、小明有a张邮票,比小华少3张,小华有邮票( )张。

3、如果每千克苹果的单价是a元,买b千克,要( )元。

4、五(1)班有学生a人,今天请假3人,今天出勤()人。

5、柳树a棵,比杨树多50棵,杨树()棵。

6、果园里有梨树X棵,苹果树的棵数比梨树的2倍多10棵。

果园里有苹果树()棵。

7、一个足球的价钱比一个皮球价钱的7倍少1.4元,一个皮球X元。

一个足球()元。

8、用S表示三角形的面积,a和h分别表示底和高,三角形面积的计算公式是()。

二、判断题(正确的打“√”,错的打“×”)(每小题1分共5分)。

1、a2 与a﹒a都表示两个a相乘。

()2、“比x的2倍少2”用含有字母的式子表示是2x-2。

()3、等式不一定是方程,方程一定是等式。

()4、使方程左右两边相等的未知数的值,叫做方程的解。

( )5、4x+5×8=72,这个方程的解是28。

( )三、选择正确答案并把序号填在括号内(每小题1分共5分)。

1、下面的式子中,()是方程。

A、25xB、15-3=12C、6x+1=6D、4x+7<92、x=3是下面方程()的解。

A、2x+9=15B、3x=4.5C、18.8÷x=4D、3x÷2=183、当a=4,b=5,c=6时,bc-ac的值是( )。

A、1B、10C、6D、44、五年级种树60棵,比四年级种的2倍少4棵。

四年级种树()。

A、26棵B、32棵C、19棵D、28棵5、a的一半与4.5的和用式子表示是()。

A、2a+4.5B、a÷2+4.5C、a÷2—4.5D、2÷a+4.5四、用含有字母的式子表示下面的数量关系(每小题1分共5分)。

1、比x的2倍少3的数。

中国古代散文发展概述(人教版高二选修教案设计)散文是我国古代的主要文体之一。

我国古代把与韵文、骈体文相对的散体文章称为“散文”。

我国古代散文的发展大致经历了以下几个时期:(一)先秦时期1. 第一部散文集《尚书》殷商甲骨文的某些卜辞已可算作片段散文,成篇的散文可以追溯到《尚书》。

原称《书》,到汉代改称《尚书》,意为上代之书,是我国第一部上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编,它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。

《尚书》所录,为虞、夏、商、周各代典、谟、训、诰、誓、命等文献。

其中虞、夏及商代部分文献是据传闻而写成,不尽可靠。

“典”是重要史实或专题史实的记载;“谟”是记君臣谋略的;“训”是臣开导君主的话;“诰”是勉励的文告;“誓”是君主训诫士众的誓词;“命”是君主的命令。

还有以人名为标题的,如《盘庚》、《微子》;有以事为标题的,如《高宗肜日》、《西伯戡黎》;有以内容为标题的,如《洪范》、《无逸》。

这些都属于记言散文。

也有叙事较多的,如《顾命》、《尧典》。

其中的《禹贡》,托言夏禹治水的记录,实为古地理志,与全书体例不一,当为后人的著述。

自汉以来,《尚书》一直被视为中国封建社会的政治哲学经典,既是帝王的教科书,又是贵族子弟及士大夫必遵的“大经大法”,在历史上很有影响。

《尚书》的文字内容特点:《尚书》所记基本是誓、命、训、诰一类的言辞。

文字古奥迂涩,所谓“周诰殷盘,诘屈聱牙”就是指这个特点。

但也有少数文字比较形象、朗畅。

《尚书》是中国最古的记言的历史。

所谓记言,其实也是记事,不过是一种特别的方式罢了。

记事比较的是间接的,记言比较的是直接的。

中国的记言文是在记事文之先发展的。

商代甲骨卜辞大部分是些问句,记事的话不多见。

两周金文也还多以记言为主。

直到战国时代,记事文才有了长足的进展。

古代言文大概是合一的,说出的、写下的都可以叫作“辞”。

卜辞我们称为“辞”,《尚书》的大部分其实也是“辞”。

我们相信这些辞都是当时的“雅言”,就是当时的官话或普通话。

中国古代散文的研究中国古代散文的研究“散文”何谓在中国古代文化语境中,作为一种文体,“散文”的内涵和外延一直相当模糊。

在《中国散文通史总序》中,我曾经对“散文何谓” 这一问题做过简要分析,最近又有更多的思考,想再做一些补充。

首先,以韵律作为分类标准,“散文”可以与“韵文”相对称。

古人曾经在“韵”“散”区别的意义上,界说“诗”与“文”两种文体,有时称为“韵语”和“散语”;有时称为“诗律”与“散文”; 有时则分辨押韵与不押韵,将不押韵的文本称为“散文”。

但是,在中国古人的文体辨析中,是否有韵律,并不足以区分“诗”与“文”,我们既不能说散文是非韵文,也不能说非韵文即散文。

其次,以语体作为分类标准,“散文”可以与“骈文”相对称,排比俪偶为“骈文”,散行直言为“散文”。

“散文”与“骈文” 相对称的文体意义,到南宋时开始逐渐确立,并大量使用。

如吕祖谦认为:“散文以深纯温厚为本,四六须下语浑全,不可尚新奇华巧而失大体。

”他说的“四六”即指骈文。

但是,奇偶相生、骈散相杂,原本就是汉语文章的特点。

因此在历代写作实践中,骈散之分,从来都是相对的而非绝对的,骈文容有散行之气,散文也不乏骈偶之语。

周必大早就认识到:“四六特拘对耳,其立意措辞,贵浑融有味,与散文同。

”所以今人也常常以“散文”统称散体文与骈体文,甚至统称赋,并从学理上探求其相通相融,认为古典散文的研究应该包括骈文和赋在内。

第三,以典籍目录作为分类标准,“散文”隶属集部典籍,经籍、史籍、子籍之文不属于“散文”。

南朝梁萧统编纂《文选》,基本上采取了这一选文标准。

但是谁也无法否认,经籍、史籍、子籍之中包含着大量的散文(或称“古文”)。

经籍如《尚书》《春秋左氏传》,后人称为“史传散文”;《论语》《孟子》,后人称为“诸子散文”;即便《礼记》中的诸多篇章,也进入后人的“散文”视野。

所以刘熙载说:“《六经》,文之范围也。

”在中国古代典籍文献中,早就形成一个以经部为源头与规范,史部、子部分流殊派,集部蔚为大观的“散文”世界。