九年级化学上册 第七单元 燃料及其利用 课题1 燃烧和灭火导学案3新人教版

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:5

人教版(2024新版)九年级上册化学:第七单元课题1《燃料的燃烧》教案教学设计一、教材分析本课是初中化学中关于能源利用与开发的重要章节,通过燃料的燃烧引入,使学生理解燃烧的基本概念和原理,认识不同燃料的燃烧特性及其对环境的影响,为后续学习能源的合理利用与开发奠定基础。

本课内容既是对前面所学化学知识的应用,也是培养学生环保意识和社会责任感的重要载体。

二、学情分析九年级学生已经具备了一定的化学基础知识,如物质的组成、性质、变化等,对燃烧现象也有一定的生活经验和感性认识。

但他们对燃烧的本质、燃烧的条件、燃烧过程中的能量转化以及不同燃料燃烧对环境的影响等深层次问题还缺乏系统地理解和科学地认识。

此外,学生的抽象思维能力、实验探究能力和环保意识还需进一步提升。

三、设计思路针对“燃料的燃烧”这一章节的教学设计,我主要采用了以下思路:首先,通过展示燃烧现象的视频或图片,激发学生的学习兴趣和好奇心;其次,通过对比实验和探究活动,引导学生探究燃烧的条件和灭火的原理;然后,结合生活实际和案例分析,加深学生对燃烧和灭火知识的理解;最后,通过总结和反思,巩固学生的学习成果,并引导他们将所学知识应用到实际生活中去。

在教学过程中,我注重培养学生的实验探究能力和科学思维能力,鼓励他们积极参与课堂活动,发表自己的观点和看法。

四、教学目标【化学观念】学生能够理解燃烧的基本概念和原理。

【科学思维】学生能够掌握不同类型燃料(如固体、液体、气体燃料)的燃烧特性及其在工程中的应用。

【科学探究与实践】学生能够了解燃烧过程中能量的转化和守恒原理,以及燃烧对环境的影响。

【科学态度与责任】激发学生对化学的兴趣,培养节约能源、保护环境的意识,树立可持续发展的观念。

五、教学重点燃烧条件和灭火原理的探究六、教学难点通过燃烧条件推理灭火的原理和方法,学生分析问题、解决问题的能力及知识迁移能力的培养。

七、教学过程教学环节教师活动设计意图新课导入导入新课(约5分钟)通过展示生活中常见的燃烧现象(如燃气灶点火、汽车尾气排放等),引导学生思激发学生兴趣,引出本课主题。

第七单元燃料及其利用课题1、燃烧和灭火学习目标:1、能通过观察“燃烧条件的探究实验”,分析归纳出燃烧须同时具备的三个条件。

2、能利用反推法得出灭火的原理并能解决一些生活中的实际问题。

3、通过视频了解处理失火事件时的基本方法重点:1、物质燃烧的条件2、灭火的原理和方法。

难点:灭火的原理和方法在生活中的运用。

评价设计:1、通过提问检测目标1,达标率100%2、通过小组讨论,交流展示结果来检测目标2,达标率98%3、通过评价样题来检测目标3,达标率100%预习导学:1、物质燃烧的共同特征和反应实质分别是:2、实验探究,分别将小石块和小木条放在酒精灯上燃烧,木条燃烧而石块不燃烧,说明燃烧需要具备的条件是什么?3、实验探究中,薄铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧的事实,说明燃烧需要什么条件?4、由薄铜片上的白磷燃烧而热水中的白磷不燃烧的事实,说明燃烧还需要什么条件5、由本来在热水中不燃烧的白磷,在通人氧气后燃烧的事实,再次说明燃烧需要什么条件?6、归纳总结可燃物在什么条件下才能够燃烧?7、利用燃烧的条件,你能确定出灭火的方法吗?学习研讨一、1、什么是燃烧?2、燃烧需要什么条件呢?探究实验:现象:总结:燃烧的条件条件燃烧的火会给人类带来光明和温暖,但是有时也会带来灾难。

根据燃烧的条件,我们应该如何来灭火呢?二、灭火的方法讨论与交流:谈谈你在生活中采取的一些灭火措施。

[演示]实验7-2实验[小结]灭火的原理由上述实验讨论:火场逃生方法评价样题:1、利用今天学习的知识解释“釜底抽薪”和“杯水车薪”“煽风点火”“钻木取火”这四个成语。

2、下列事故处理方法中正确的是()A如遇到电线着火,应立即用水浇灭B发现家里煤气泄漏时应立即打开所有排气扇C油锅着火,用锅盖盖灭D高层住房着火,在等待救援时打开所有门窗3、1987年,我国大兴安岭发生森林大火时,灭火总指挥部一面调集灭火人员灭火,一面又抽调人员开辟约50m宽的隔离带,开辟隔离带的目的是()A 隔离可燃物B 开辟道路,便于运输C 使可燃物温度降低D 隔离着火区的空气4、连线选择合适的灭火器二氧化碳灭火器桌椅等失火泡沫灭火器图书馆失火干粉灭火器棉被床单失火精密仪器室失火5、当高层楼房下层起火、火势猛烈无法扑灭时,下列逃生措施中正确的是:()①沿楼梯迅速下楼②用湿毛巾堵住口鼻③匍匐前进,寻找安全出口④封闭房门⑤迅速转移到阳台,用绳索下坠⑥跳楼A①②③④ B ②③④⑤ C ③④⑤⑥ D①②④⑤6、在赤壁之战中,周瑜的军队点燃战船,熊熊燃烧的战船借助东风直冲曹军的大船,使曹军的木船燃起大火。

人教版九年级上册第七单元课题1 燃烧和灭火导学案一、导学目标本节课主要讲解燃烧和灭火的基本概念和相关知识,帮助学生理解燃烧过程中的三要素和灭火原理,培养学生正确的火灾预防和灭火技能。

二、导学内容1.燃烧的基本概念2.燃烧的三要素3.灭火的基本原理4.灭火器的种类和使用方法三、学习重点1.燃烧的三要素及其相互作用关系2.理解灭火的基本原理和术语3.熟悉常见的灭火器种类和使用方法四、学习方法1.理论学习:仔细阅读教材相关内容,重点理解概念和原理,关注关键词和术语。

2.实践操作:通过观察和模拟实践,培养正确的火灾预防和灭火技能。

3.合作探究:与同学合作,讨论燃烧和灭火的相关问题,共同学习和进步。

五、学习过程1. 燃烧的基本概念燃烧是指物质在氧气参与下释放出大量能量的化学反应过程。

燃烧一般包括火焰、烟雾、光热、有毒气体等现象。

2. 燃烧的三要素燃烧的三要素是指燃料、助燃剂和氧气这三个必备条件。

缺一不可,只有三者同时存在且处于一定比例下,燃烧才能发生。

•燃料:能够燃烧的物质,如木材、油、纸张等。

•助燃剂:提供火焰的热量和氧气的物质,常见的助燃剂有空气、氧气和氯气等。

•氧气:燃烧必备的气体,常见的来源是空气中的氧气。

3. 灭火的基本原理灭火是指通过一系列的措施消灭火源或降低温度,使燃烧无法继续进行的过程。

•压制:利用灭火器或水源将燃料上方的氧气隔离,使燃料无法继续燃烧。

•冷却:利用灭火器或水源降低燃烧物的温度,使其无法维持燃烧状态。

•隔离:将火源所在区域与其他可燃物隔离,防止火势蔓延。

4. 灭火器的种类和使用方法常见的灭火器种类有水灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器等。

不同的灭火器适用于不同类型的火源。

•水灭火器:适用于燃烧物为固体物质的火源,使用时要注意保持一定的安全距离,以免受到喷射的热量和蒸汽伤害。

•二氧化碳灭火器:适用于电器设备、液体燃料等引起的火源,喷射时要注意避免触发电器等设备,以免发生二次事故。

人教版九年级化学上册导学案第七单元燃烧及其利用课题1 燃烧与灭火【学习目标】1、通过观察“燃烧条件的探究实验”,分析归纳并掌握燃烧须同时具备的三个条件。

2、掌握灭火的原理并能解决一些生活中的实际问题。

3、了解处理失火事件时的基本方法。

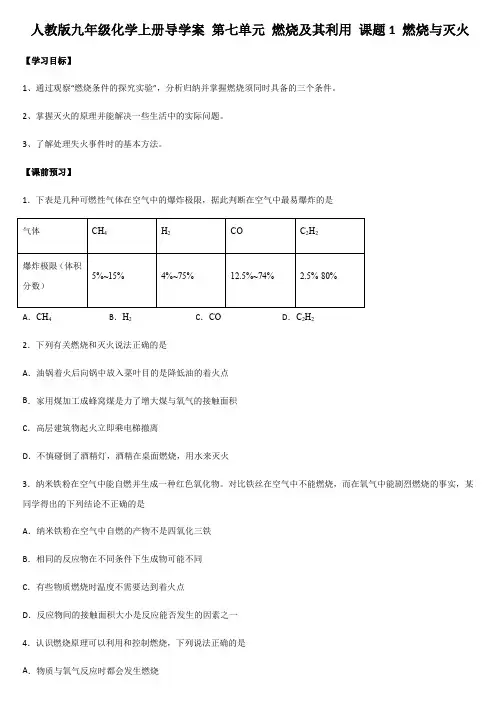

【课前预习】1.下表是几种可燃性气体在空气中的爆炸极限,据此判断在空气中最易爆炸的是A.CH4B.H2C.CO D.C2H22.下列有关燃烧和灭火说法正确的是A.油锅着火后向锅中放入菜叶目的是降低油的着火点B.家用煤加工成蜂窝煤是力了增大煤与氧气的接触面积C.高层建筑物起火立即乘电梯撤离D.不慎碰倒了酒精灯,酒精在桌面燃烧,用水来灭火3.纳米铁粉在空气中能自燃并生成一种红色氧化物。

对比铁丝在空气中不能燃烧,而在氧气中能剧烈燃烧的事实,某同学得出的下列结论不正确的是A.纳米铁粉在空气中自燃的产物不是四氧化三铁B.相同的反应物在不同条件下生成物可能不同C.有些物质燃烧时温度不需要达到着火点D.反应物间的接触面积大小是反应能否发生的因素之一4.认识燃烧原理可以利用和控制燃烧,下列说法正确的是A.物质与氧气反应时都会发生燃烧B.把木柴架空,可使木柴更充分接触空气而燃烧得更旺C.只要达到燃烧所需的最低温度,可燃物就能燃烧D.用嘴吹蜡烛,蜡烛熄灭是因为降低了蜡烛的着火点5.推理是化学学习中常用的思维方法。

以下推理中正确的是A.因为蜡烛燃烧生成CO2和H2O,所以蜡烛组成里一定含有C元素和H元素B.因为H2O和H2O2的组成元素相同,所以它们的化学性质相同C.燃烧一般都伴随着发光、放热现象,所以有发光、放热的现象就是燃烧D.氧化物都含有氧元素,所以含有氧元素的化合物一定是氧化物6.从《中国成语大会》到《中国诗词大会》,中国诗词文化大放异彩,很多成语、诗词中蕴含着丰富的科学道理,下列叙述错误的是A."百炼成钢”与“沙里淘金”所涉及的变化相同B."一畦春韭绿,十里稻花香”是因为分子在不断地运动C."真金不怕火炼”说明黄金的化学性质非常稳定D."釜底抽薪”与“钻木取火”都体现了燃烧的条件7.某同学用一系列实验探究物质的燃烧,得到下列结论,其中不正确的是A.镁条在氧气和二氧化碳中均能燃烧,说明二氧化碳分子中有氧气B.玻璃棒不能燃烧而火柴棒可以燃烧,说明燃烧与物质本身性质有关C.蜡烛在氧气中比在空气中燃烧更旺,说明燃烧与氧气的浓度有关D.燃烧是一种化学反应,需考虑两方面因素:反应物(内因)和反应条件(外因)8.吴宇森主导的电影《赤壁》中有这样的一个场面:吴蜀联军在船上装满枯枝浇足油,借着东南风向曹军驶去,接近曹军时点燃船上枯枝弃船而走.火借风势,火船宛如火龙一样冲向连在一起的曹军木船.一眨眼,曹军水寨已经烧成一片火海.下列关于火海形成的叙述中,不正确的是( )A.东南风降低了木船的着火点B.枯枝和油为燃烧提供了充足的可燃物C.东南风为木船燃烧提供了充足的氧气D.相连的曹军木船没有及时隔离9.下列关于燃烧和灭火的说法正确的是( )A.可燃物与氧气接触一定能燃烧B.厨房煤气管道漏气,马上打开抽风机C.水能灭火主要是因为水蒸发吸热,降低了可燃物的着火点D.燃烧固体燃料时需要架空,燃烧才能更旺,架空是为了增大可燃物与空气的接触面积10.下列用化学知识解释“火上浇油”的说法合理的是()A.增加易燃物,可以使燃烧更旺B.增大氧气浓度,可以使燃烧更旺C.降低可燃物的着火点,达到灭火的目的D.清除可燃物,达到灭火的目的【学习探究】自主学习阅读课本,完成下列问题1、物质燃烧的共同特征和反应实质分别是:。

人教版九年级第七单元燃料及其利用课题1燃烧和灭火导学案课题1 熄灭和灭火导学案【学习目的】1.记住熄灭的概念;知道熄灭所需求的三个条件。

2.能依据熄灭的条件推论灭火的原理和方法。

3.知道爆炸发作的条件和防范爆炸的必要措施。

4.看法罕见的与熄灭、爆炸有关的图标。

【学习重点】熄灭的条件和灭火的原理;【学习难点】常用的灭火方法及运用。

课前预习1.知识回忆:〔1〕磷与氧气反响的现象:发生少量________ ,放出少量的__ ,生成一种________ 固体。

〔2〕氧化反响:________________ _______________________________。

2. 新知预习:〔1〕通常所说的熄灭,指可燃物与________所发作的________、________的猛烈的氧化反响。

〔2〕物质熄灭需求同时满足三个条件:⑴可燃物;⑵________________________________;⑶______________________________。

〔3〕灭火的原理:肃清________或使________与其他物品隔离,隔绝____________________,以及使温度降到___________以下,都能到达灭火的目的4.易燃物和易爆物的平安知识:爆炸: 可燃物在________内急剧的熄灭,就会在短时间内聚集少量的________,使气体的体积________而惹起爆炸。

课内探求一.熄灭及熄灭的条件:自主学习:1. 阅读课本124页—125页〝熄灭的条件〞,思索以下效果:1、熄灭对人类生活和工农业消费十分重要,那么你知道什么叫熄灭吗?2、、〔1〕你以为【图7-4】所能观察到的现象是什么?〔2〕【图7—5】所能观察到的现象是什么?协作交流:1.【图7—4】中薄铜片上的红磷和水下的白磷为什么没有熄灭?2.【图7—5】中为什么白磷在水下会熄灭起来?3、石头扑灭,能熄灭吗?4、经过学习,你以为熄灭需求的条件是:______________________________。

课题1 燃烧和灭火教材分析:本单元从常见的燃烧现象入手,解释燃烧的条件和灭火的原料以及一些安全知识。

利用燃烧的实例很多,而生活中利用最多的是燃料的燃烧。

所以,在介绍了燃烧等知识后,又介绍了燃料及其用途,以及使用燃料对环境的影响等。

本单元在内容的安排上注意从学生的亲身体验出发,选择学生熟悉和生活中常见的知识和现象,并配合图形和绘画,增强学生对知识的感受;注意通过活动探究、调查研究、讨论和实验等方式,培养学生的创新精神和实践能力;教材中还适当编入与社会发展、新科技等相关的资料,以开阔学生的眼界。

教学重点:燃烧的条件和灭火的原理与方法;教学难点:化学反应中伴随着能量变化。

教学思路:本单元每一课题内容呈现方式上几乎都主张实验、活动与探究等教学清静的创设和练习学生的生活实际,因此学习时要联系实际,积极参与实验、讨论]调查等活动,学习对获得的事实进行分析得出结论的科学方法。

本单元设计了4个演示实验、4个探究活动、8处讨论及3处嗲查研究,涵盖了本单元的每一课题,这写轰动于探究、调查研究、讨论和实验等对培养实验能力,科学探究能力,形成实验技能、培养科学方法、增强创新精神和实践能力,对引导学生参与实践、探究知识的形成过程起着非常重要的作用。

中考分析:本单元的知识和现代社会、生活联系密切。

所站分值有不断增大的趋势,命题趋向有:(1)联系生产、生活实际,研究燃烧的条件、灭火原理及防火措施,考察解决实际问题的能力;(2)依据课本知识进行迁移,考查对某些防火、防爆安全措施的理解程度;(3)各种燃料的使用以及由此带来的各种环境问题等;其中合理开发与节约使用资源、新能源的开发与环境保护将是开放性试题及研究性学习题命题的热点,考查题型主要是选择题,填空题及简答题。

由管本单元的试题,只要明确研究性学习的一般思路与方法,灵活运用有关知识并结合运用获取的有效性,就能比较顺利地加以解决。

课题1 燃烧和灭火一、教学目标1、知识与技能①认识燃烧条件和灭火原理;②初步学会灭火器的选择和使用;③了解易燃物和易爆物的安全知识;2、过程与方法①通过实验认识探究问题方法;②利用实验学习对比在化学学习中作用;③通过活动和探究,体会对获得的事实进行分析得出结论的科学方法。

九年级化学上册第7单元燃料及其利用课题1 燃烧和灭火学案(新版)新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(九年级化学上册第7单元燃料及其利用课题1 燃烧和灭火学案(新版)新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为九年级化学上册第7单元燃料及其利用课题1 燃烧和灭火学案(新版)新人教版的全部内容。

课题1 燃烧和灭火【学习目标】1.能理解并说出燃烧的条件和灭火的原理。

2.能运用相关知识解释和解决日常生活中的实际问题。

【学习重点】燃烧的条件及灭火的原理。

【学习难点】燃烧条件的探究.情景导入生成问题1.引言:木炭在氧气中燃烧;硫在氧气中燃烧;镁带在氧气中燃烧,能否归纳出这些物质燃烧时的相同特点?都能燃烧、发光并放出大量的热。

2.明确学习目标,导入新课.生活中常见的物质沙子、棉花、水、纸、火柴、木材、酒精、石头有哪一些能燃烧?燃烧需要什么条件呢?棉花、纸、火柴、木材、酒精。

燃烧条件之一是可燃物。

追问:只要是可燃物,就可以燃烧吗?自学互研生成能力知识模块一燃烧和燃烧的条件观看【实验7—1】,完成课本P129讨论题,并总结燃烧的条件。

1.现象:热水中的白磷未燃烧,薄铜片上的白磷燃烧、红磷未燃烧.说明:通常状况下,红磷的着火点是240℃,白磷的着火点是40℃。

2.上述实验中,为什么薄铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧?为什么薄铜片上的白磷燃烧而水中的白磷不燃烧?答:薄铜片上的温度达到白磷的着火点而没有达到红磷的着火点;水中的白磷没有燃烧是因为它没有与氧气接触.3.本来在热水中不燃烧的白磷,为什么在通入空气后却燃烧了?再次说明燃烧需要什么条件呢?答:需要氧气。

第七单元燃料及其利用课题1燃烧和灭火【学习目标】1.知识与技能:(1)通过燃烧的现象了解燃烧的概念。

(2)认识燃烧的条件和灭火的原理。

2.过程与方法:(1)能依据控制变量的思想设计实验,探究燃烧条件是否缺一不可。

(2)能运用燃烧条件和灭火原理分析实际问题。

3.情感态度与价值观:通过对燃烧利弊的分析,树立科学的物质观,学会用辩证的观点看待事物。

【学习重点】燃烧的条件及灭火的原理。

【学习难点】燃烧条件的探究。

【课前准备】《精英新课堂》:预习学生用书的“早预习先起步”。

《名师测控》:预习赠送的《提分宝典》。

情景导入生成问题约五十万年前,北京人就已经用火。

火是人类打开化学大门的第一把钥匙。

有了火,粘土烧成了陶器,矿石炼出了金属,陶器时代,青铜时代,铁器时代,蒸汽机时代,神六升天……人类每前进一步都与火有着密切的联系。

当然,火有时也会给人们带来一定的灾难,如居民区火灾,工厂火灾,森林火灾……造成人员伤亡和财产的损失。

火有“功”也有“过”。

说到火,我们很自然就想到了燃烧。

合作探究生成能力知识模块一燃烧和燃烧的条件观看实验7—1,完成课本P129的讨论题,并总结燃烧的条件。

投影:几种可燃物的着火点。

提出问题:物质燃烧需要哪些条件?讨论交流:结合生活实例和经验讨论相关原因。

了解燃烧的条件。

探究实验:可燃物燃烧的条件。

投影:燃烧条件实验。

学生:观察并思考燃烧的条件。

实验:做课本P128实验7-1。

投影:燃烧条件的视频。

学生:更深入地感受燃烧所需要的条件。

归纳总结1.燃烧是可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应。

着火点是达到燃烧所需要的最低温度。

2.燃烧的条件:(1)物质具有可燃性。

(2)可燃物与空气(或氧气)接触。

(3)可燃物的温度达到燃烧所需的最低温度(即可燃物的着火点)。

三个条件必须同时具备,缺一不可。

知识模块二灭火的原理提出问题炒菜时油锅中的油不慎着火,怎样灭火?纸箱、油罐着火,怎样灭火?森林火灾又怎样扑灭呢?讨论交流:结合生活实例和经验讨论相关原因。

第七单元燃料及其利用

课题1 燃烧和灭火

学生通过小组形式的合作与交流,培养学生的合作意识以及勤于思考、勇于创新和多媒体、镊子、酒精灯、酒精、棉花、水、蜡烛、玻璃杯、火柴、木条、一块煤、烧

创设问题情境,激发学生学意义。

药品,自己设计实验进行探

意识和合作能力,实验能力和

的辨证唯物主义思想

培

假如你身居其中,你应该

侧重学法交流与感受、反思

并

布置作业:

六、板书设计

灭火原理:

1、清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离;

2、隔绝氧气(或空气);

3、使温度降低到着火点以下。

注意:其中一个条件成立即能灭火。

这节课你有何收获?

1、燃烧需要同时具备三个条件:①可燃物;②氧气(或空气);③达到燃烧所需的最低温度也叫着火点。

2、灭火的原理:①清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离;②隔绝氧气(或空气);

③使温度降低到着火点以下。

七、教学反思

从总体上看,本节课基本上达到了新课程标准要求的预期目标,即:充分利用各种生活资源,挖掘教材,发展教材,根据本地、本校的实际情况,创造性地使用新教材,在人类文化背景下构建知识体系,在实践中促进学生发展,课堂活而有序、活而有效,教师起着组织者、引导者、合作者等作用。

此外,在处理因课前无法预计学生的知识点的迁移方式和思维深度而暴露的问题时,能时刻关注并追随学生的思维活动,不断调整自己的思维活动,及时有目的地组织学生相互交流和讨论,巧妙诱导。

点拨的方式也有一定的技巧性,既有利于培养学生交流与合作的能力,也有利于发展学生的评价能力,达到师生互动、主动建构的目的。

燃烧是生活中常见的现象,课题燃烧和灭火3.1.可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应叫做燃烧。

备课笔记易错提醒:燃烧一定发光、放热,但有发光、放热的现象不一定是燃烧。

如:灯泡通电发光、放热,并没有燃烧。

知识拓展:绝大部分燃烧都是可燃物与氧气在点燃或加热的条件下发生的,如木炭、硫、磷、铁、镁的燃烧。

但有些燃烧不一定需要氧气参加,如金属镁可以在二氧化碳中燃烧。

氧气的接触面积,罐内的温度达到了面粉的着火点,使面粉在有限的空间内急剧地燃烧,并在短时间内放出大量的热,使气体体积迅速膨胀,引起爆炸。

[讲解]可燃物在有限的空间内急剧地燃烧,使气体体积迅速膨胀而引起爆炸。

备课笔记特别提醒:可燃物的着火点是物质固有的属性,一般情况下是固定不变的,应该采用降低可燃物的温度至可燃物着火点以下的方法来灭火,而不是降低可燃物的着火点。

课堂拓展:①无新物质产生的物理性爆炸,如自行车轮胎“爆胎”;②发生在有限空间内的急速爆炸,因有其他物质生成,是化学性爆炸,如炸药爆炸。

[答案](1)当心火灾——易燃物质;(2)当心爆炸——爆炸性物质;(3)当心火灾——氧化物;(4)禁止烟火;(5)禁止带火种;(6)禁止燃放鞭炮;(7)禁止吸烟;(8)禁止放易燃物。

师:根据这节课所学习的内容,同学们认为在哪些地方还应该贴“严禁烟火”课堂拓展:爆炸极限:可燃性气体在空气中达到一定的含量时,遇到火源就发生爆炸。

这个能发生爆炸的含量范围叫做爆炸极限。

只有可燃性气体在空气中的含量在爆炸极限范围之内,遇火才可能会发生爆炸。

练习与应用(P135B.②④C.①④D.③④【解析】证明可燃物必须达到一定温度才能燃烧需要控制其他变量,即都通入空气,都是白磷。

根据你掌握的知识判断,下列做法不正确的是()布置作业:完成本课时对应练习,并提醒学生预习下一节的内容。

本节课所选材料,都取自于我们身边看似不起眼不经意的东西。

通的参与意识、合作精神、实验操。

实验活动3燃烧的条件课题(教科书版本)授课学校授课时间教学设计及授课人本节课的性质、在教材中地位与作用性质:本课题的内容属于九年制义务教育课程标准中一级主题“化学与社会发展”中的二级主题“化学与能源和资源的利用”的知识X畴。

地位:本节课是对燃烧与灭火知识的复习和提升,也是培养学生实验探究能力的重要内容。

作用:本课内容起到了承前的重要作用,既是对氧气的化学性质和氧化反应知识学习的延续和具体应用,也为环境的保护和燃料的充分利用提供充足的理论支持。

学情分析有利因素:从理论上看,对于燃烧和灭火,学生有一定的知识基础;从生活经验来看,燃烧这一最常见的现象学生也积累了大量的感性认识;从实验技能来看,通过前面几节实验活动的学习使他们具备了基本的实验操作能力。

不利因素:本节课是学生第一次真正意义上的探究活动,在实验方案的设计上需要进行引导和规X。

个别学生可能还对燃烧有一定的恐惧,在实验中一定要注意避免安全事故的发生。

教学目标在探究燃烧条件的过程中,与他人合作完成实验方案,并能对实验方案的可行性进行论证。

初步形成利用对比思想形成实验探究,并对获得的实验事实进行分析得出结论的科学方法。

使学生在整个活动中体验探究的乐趣,感受化学对改善个人生活和促进社会发展的积极作用。

重点通过物质燃烧条件的探究,初步学习利用控制变量的思想设计探究实验。

难点利用控制变量的思想设计对照实验。

教学资源与教学手段仪器药品烧杯、三脚架、酒精灯、坩埚钳、薄铜片、镊子、玻璃棒、纸杯。

酒精、棉花、乒乓球、滤纸、蜡烛、小煤块、小石子、小木条、棉手帕、学生自带的各种材质的布(如棉布、化纤、蚕丝等)。

演示文稿PPT演示文稿六、教学反思1、本节课学生的参与热情很高,气氛热烈,通过课后与学生的交流,可以感觉到他们的确收获很大。

2、本节课的理论性并不强,重在使学生能够体验科学家的研究方法,能初步体验科学探究的步骤,学会一些过程与方法。

课堂以学生为主,教师只是组织与实施者。

第七单元燃料及其利用课题1 燃烧与灭火

★学习目标

1.知识与技能:理解燃烧的条件、掌握灭火的原理及方法、学会在火灾中自救。

2.过程与方法:通过探究燃烧的条件,体会科学探究中控制变量的探究方法。

3.情感态度与价值观:通过安全教育,引导学生珍爱生命。

★学习重、难点

重点:燃烧的条件、灭火的原理。

难点:探究燃烧的条件。

★学习过程:

活动一:总结燃烧的概念

【观看】观看物质燃烧的图片,思考物质燃烧时的共同特征和反应实质。

【总结填写】燃烧是可燃物和氧气发生和一种______、______的剧烈的_______反应。

活动二:探究燃烧的条件

【总结填写】燃烧所需的最低温度叫做_________________,是物质的固有属性

....。

活动三:判断物质是否燃烧

【讨论】观看PPT上的图片,讨论哪个物质可以燃烧,哪个不能燃烧,为什么?

【观看、填写】观看老师演示实验,检验自己的判断是否正确。

活动四:探究灭火的原理和方法

【观看、填写】观看微课视频,总结灭火的原理。

【阅读、填写】阅读教材P130的第一段。

填写灭火的方法:_______________________ ___________________________、__________________、__________________________。

活动五:火灾的自我防护

【观看、填写】观看火灾视频,填写下表。

★人的生命是宝贵的,只有一次,不能重来。

珍爱生命,预防火灾!活动六:完成测试题

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。