鸦片战争中的中英对比

- 格式:pptx

- 大小:12.65 MB

- 文档页数:17

鸦片战争中清军武器并不比英军差糟糕的滑膛枪鸦片战争时期,英军装备的标准轻武器是前装燧发滑膛枪。

说实话,这不是先进武器。

近代步枪武器技术的几个重要发明,比如起爆药、火帽、圆锥弹丸、击发枪机等那时刚刚发明出来,还来不及用在这种枪上。

带有膛线、射程远、准确率高的线膛枪,就是俗称的来复枪,造价高,也没有成为当时欧洲士兵的制式武器。

前装燧发滑膛枪的最大射程不超过300码(1码约合0.9米),可以对人体进行瞄准射击的距离为100码。

1814年,英国陆军的汉格上校写下一段话:“想用一支平常的枪,射击200码外的人,你不如改为射击月亮,命中的几率是一样的。

”在战场上,士兵非常容易出错。

常见的错误之一就是装填后,忘了将通条抽出枪管,一扣扳机,通条不知道飞到哪里去了,自然无法再装填。

另外,常见的错误是在忙乱之间,误将弹头而非火药塞入枪口,造成不发弹。

士兵只能退出行列,站到后面,使出吃奶的力气,慢慢地把弹头挖出来。

更麻烦的是,火枪是队列齐发的,那么多枪一起发射,许多士兵根本不知道自己开枪后弹头是否射出,有没有哑火,往往多次装弹,把枪管塞得满满的。

清军武器不算差这时候,清军虽然没有完全放弃冷兵器,但也有一半的士兵使用火器,主要是鸟枪和抬枪,数量最多的是鸟枪,也属于滑膛枪,是用火绳发射,天气潮湿的时候,不大方便。

总体来说,鸟枪射程稍小于英军滑膛枪,抬枪射程要超过英军滑膛枪。

鸟枪的射击速度,较之英军的燧发滑膛枪,可能不会相差很多,大约为每分钟2发。

不过,清军鸟枪、抬枪的命中精确度,较英军燧发枪则低。

主要原因在于,鸟枪、抬枪都是手工打造,工艺粗糙,枪膛精度不高。

我们可以得出一个结论,英军燧发枪每分钟发射3发,命中率90%;清军鸟枪每分钟发射2发,命中率70%。

假设两军士兵各10名,射击同样距离的若干目标,在一分钟内,英军士兵可以发射30发子弹,击中27个目标;清军士兵可以发射20发子弹,击中14个目标。

燧发枪效能约为鸟枪的2倍。

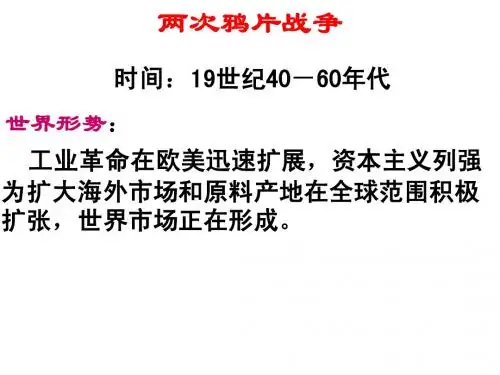

从战前中英差异看鸦片战争爆发的必然性鸦片战争是中国近现代史上的一次重大历史事件,这场战争风起云涌,震惊世界。

它不仅深刻影响了中国的政治、经济和社会结构,也标志着中国传统社会向现代社会的转折点。

鸦片战争爆发的必然性成为历史学者们争论的焦点之一。

从战前中英差异来看,我们可以理解鸦片战争爆发的必然性。

一、政治体制的差异中英政治体制的差异是鸦片战争爆发的一个重要原因。

当时的中国是一个封建专制社会,皇帝统治下的官僚制度严密,政治权力高度集中。

而英国则是一个资本主义国家,实行君主立宪制,国会制约君主的权力。

在这种背景下,中英两国在政治体制上存在着巨大的差异。

中华王朝奉行的是封建专制制度,重视礼教,忽视科学知识的推广,官方遵循儒家思想,审慎对待外来文明,严令禁止外国传教士传播基督教,实行闭关政策。

而英国则有着开放包容的传统,重视科学技术的发展,鼓励商业贸易,尊重个人权利,在政治上实行君主立宪制度,国会制约君主的权力。

这种政治体制上的差异,导致了中英两国在对外交往方面的态度和方式不同。

中国崇尚小中见大,自我封闭,不愿与外国人往来,更不愿接受外国的技术、思想和文化。

而英国则积极开拓殖民地,寻求市场,追求贸易和利益。

中英两国在政治体制上的差异,是鸦片战争爆发的必然性的重要原因之一。

二、经济发展的差异中英经济发展的差异也是鸦片战争爆发的一个重要原因。

中国在鸦片战争前是世界上最大的农业国,农业生产水平较高,商业活动相对落后。

而英国则是当时世界上最发达的工业国家,工业机械化程度高,对外贸易发展迅速。

这种经济发展的差异,导致了中英两国在贸易和产业方面的竞争关系。

中国受制于封建专制制度,官员贪污腐败,商业发展受到限制,对外贸易受到严格管制。

而英国则实行自由贸易政策,鼓励商业活动的发展,积极进入中国市场,寻求更大的利润空间。

中国对外贸易的顽固保守和官员腐败贪污的情况严重限制了中国的经济发展,而英国的工业化和商业化进程迅速推动了英国的经济发展,造成了中英两国在经济上的不平衡和竞争关系。

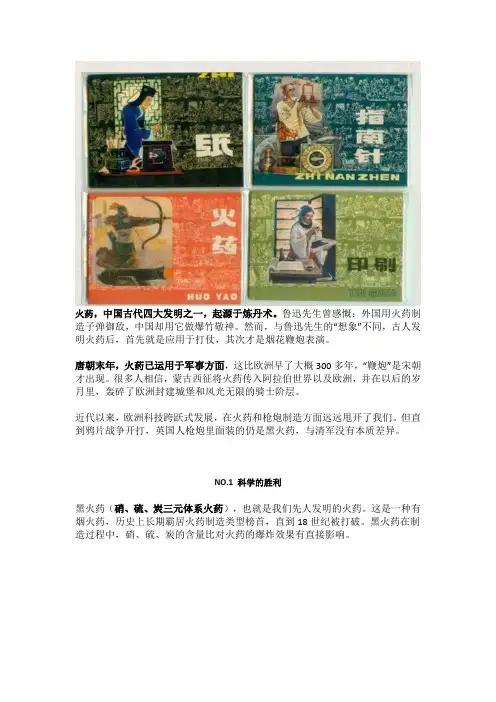

火药,中国古代四大发明之一,起源于炼丹术。

鲁迅先生曾感慨:外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神。

然而,与鲁迅先生的“想象”不同,古人发明火药后,首先就是应用于打仗,其次才是烟花鞭炮表演。

唐朝末年,火药已运用于军事方面,这比欧洲早了大概300多年,“鞭炮”是宋朝才出现。

很多人相信,蒙古西征将火药传入阿拉伯世界以及欧洲,并在以后的岁月里,轰碎了欧洲封建城堡和风光无限的骑士阶层。

近代以来,欧洲科技跨跃式发展,在火药和枪炮制造方面远远甩开了我们。

但直到鸦片战争开打,英国人枪炮里面装的仍是黑火药,与清军没有本质差异。

NO.1 科学的胜利黑火药(硝、硫、炭三元体系火药),也就是我们先人发明的火药。

这是一种有烟火药,历史上长期霸居火药制造类型榜首,直到18世纪被打破。

黑火药在制造过程中,硝、硫、炭的含量比对火药的爆炸效果有直接影响。

唐代时,硝、硫含量相同,为1:1。

到了宋朝,硝、硫的含量比为2:1甚至是3:1。

这与后世黑火药最佳配方很接近了。

1825年,英国化学家歇夫列里提出黑火药的最佳化学反应方程式:2K N O3+S+3C=K2S+N2↑+3C O2↑据此,在理论上,硝、硫、炭的配组比率为74.84%、11.84%、11.32%是制造黑火药的最佳配方。

英国按照这一方程式,配制了枪用发射火药(硝75%、硫10%、炭15%)和炮用发射火药(硝78%、硫8%、炭14%)。

这两种配方被西方各国确定为标准的火药配方。

反观清军,其火药配制仍是按照明末的配方。

战前广东水师提督关天培所采用的火药配方是硝80%,硫10%,炭10%(关天培《筹海初集》卷3)。

可以看出,该配方含硝量过高。

造成的后果就是火药容易吸潮,不便长久保存,爆炸效率低。

前面我们提到,早在宋朝时,人们就已经摸索出了火药中含硝量与含硫量的较佳比例了。

但我们需明白,古人发明制造的很多东西都是经验上的积累,鲜有理论上的层层揭示。

火药亦是如此。

没有基于现象上的科学分析,火药不可能得到跨跃式发展,何况还有阴阳五行这种玄学纠缠着火药。

从鸦片战争前中英两国的历史对比看中国落后的原因历史长河滚滚而去,即使我们已在当今时代享受历史变革过后的美好成果,但无法逃避的是在任何时期我们都需要直面历史剖析民族问题的精神。

列宁曾说:“谁要是忘记了过去,那就意味着背叛。

”只有坦然总结历史才能更好地发展未来。

欲从鸦片战争前中英两国的历史对比来分析中国落后的原因,同样需要在公正公平的角度进行评判审视。

具体可从以下几个方面展开分析。

一、政治中国:从公元前5世纪的战国时代到鸦片战争,中国封建社会延续了两千多年。

此时政治的基本特征是高度中央集权的封建君主专制制度。

从秦始皇建立中央集权制的封建帝国开始,历朝统治者不断加强皇权,称皇帝为“奉天承运”的“天子”,以维护“家天下”的君主专制制度;同时不断加强中央集权,加紧对地方官员的控制和监督。

从明中后期开始,政府开始实行闭关锁国政策。

清朝时,政府更是限制和禁止对外交通、贸易的政策。

于是结果便如魏源所言:“以通事二百年之国,竟莫知其方位,莫悉其离合。

”英国:1640年的议会上明确提出了政权问题,并且英国人民用武力推翻了查理一世的统治召开,因而被人们视为英国资产阶级革命的开端。

从1642到1649年,英国内战,斗争从议会推展到全国,议会用暴力否定了“君权神授”,开始明显具有资产阶级民主主义的革命精神。

1688年被英国人称为“光荣革命”的历史事件,结束了革命与动荡的岁月,标志着资产阶级的统治确立,成为英国资本主义发展的新出发点。

小结:中国的封建中央集权君主专制体制,尽管在一定程度上巩固、维护了封建统治和多民族国家的统一,但在更大程度上抑制了社会的生机和活力。

君主对自家江山的地大物博得意忘形固步自封,行使的国家政策构筑了隔绝中外的一道堤墙,对中国社会的前进起了阻碍作用。

而英国资产阶级革命发生在资本主义的初级阶段,即使革命的主观力量尚处于幼年时期,但革命的意义上绝对超过了以后的资产阶级革命与改革。

相比而言,中国似乎自此便隐约存在在近代落后的趋势。

从鸦片战争前中英两国的历史对比看中国落后的原因103416 王建楠回望历史,鸦片战争中中国的失败可说是有其历史必然性。

早在17世纪中叶,中国和英国几乎同时经历了改朝换代的大动荡。

1640年,英国爆发了资产阶级革命,推翻了封建统治,建立了资产阶级君主立宪制度,新兴的资产阶级逐渐取得了政权;而四年后,中国的明王朝在李自成发动的农民起义冲击下轰然倒塌,满族骑兵杀入关内,建立了大清王朝,从此,东西方的发展发生了很大变化。

革命后的英国走上资本主义快车道,经济发展突飞猛进;而清王朝建立后仍维护传统的封建根基,经济发展日益缓慢,甚至停滞不前。

因此,自17世纪以后,中国先进、西方落后的历史渐渐改观了。

到了19世纪,中国更是在诸多方面落后于英国,这也成为鸦片战争中中国落后的原因,具体可从以下几方面来分析。

从政治角度看,17世纪,英国率先完成资产阶级革命,确立了君主立宪制的资产阶级专政,为英国资本主义发展提供了政治保障。

掌权的资产阶级处处维护本阶级的利益,甚至公开鼓励对外武力扩张,处处显示出了新生政权的活力。

而此时处在清朝统治之下的中国,已经处于封建社会的晚期,封建专制主义发展到了顶峰,封建统治日益腐朽没落。

到了18世纪下半叶,清王朝更加衰败,其吏治腐败,军备废弛,财政枯竭,土地高度集中,农民与地主之间的矛盾日趋尖锐,广大人民生活每况愈下,整个社会动荡不安。

自18世纪末到19世纪初,农民的反抗斗争连绵不绝。

1796年爆发的白莲教大起义,遍及鄂、川、豫、陕、甘五省,参加群众数十万,绵延近十年。

1813年爆发的天理会起义,波及豫、鲁、冀等省。

由此可见,清朝的封建统治已经到了岌岌可危的地步,而此时的英国资产阶级专政则刚刚兴起,正处于对外扩张和自身充满活力的时期,相比之下,中国已是远远落后。

而经济上,英国资本主义制度的确立,为资本主义经济发展开辟了广阔道路。

18世纪60年代,英国首先开始进行第一次工业革命,大机器生产取代了工场手工业,生产力迅速提高。

从战前中英差异看鸦片战争爆发的必然性全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:从战前中英差异看鸦片战争爆发的必然性鸦片战争是中国近代史上的一次重大事件,也是中英关系史上的一个分水岭。

这场战争的爆发深刻地影响了中国的政治、经济和社会发展,也为中国近代史的走向留下了深远的影响。

那么,鸦片战争爆发的必然性究竟从何而来?从战前中英差异来看,我们可以找到一些答案。

从政治体系的差异来看,中英两国在政治体制上存在着明显的差异。

中国传统上是一个封建等级制度的国家,而英国则是一个资产阶级民主国家。

在中国,封建等级制度严重束缚了国家的发展,而英国的资产阶级民主国家则倡导自由和平等。

这种政治体制的差异导致了两国在对待外部关系上的不同态度。

中国一直强调封建礼教,对外实行闭关自守的政策,而英国则积极扩张殖民地,追求利益最大化。

这种不同的政治体制和对外关系的态度,为鸦片战争的爆发埋下了伏笔。

从经济发展的差异来看,中英两国在经济上也存在着明显的差异。

19世纪初的中国是一个封建社会,经济基础薄弱,生产力水平低下,而英国则是当时世界上最发达的资本主义国家之一,工业革命的推动使得英国成为了当时世界上的工业强国。

在这种情况下,中国的商品经济落后,国际贸易受限,而英国逐渐掌握了对全球贸易的主导权。

这种经济上的差异,使得英国有了在中国推销商品的机会,也为鸦片战争的爆发埋下了伏笔。

从文化价值观的差异来看,中英两国在文化价值观上也存在着明显的差异。

中国是一个重视传统文化的国家,封建礼教长期以来统治着中国社会,而英国在工业革命的推动下,形成了重商主义和实用主义的价值观。

这种文化价值观的差异,使得中英两国在价值观上有着不同的追求,也导致了两国在对待外部关系上的不同态度。

这种文化上的差异,也为鸦片战争的爆发埋下了伏笔。

从战前中英差异来看,中英两国在政治体制、经济发展和文化价值观上存在着明显的差异,这些差异直接导致了两国在对待外部关系上的不同态度。

从战前中英差异来看,鸦片战争的爆发具有一定的必然性。

从鸦片战争前中英两国历史对比看中国落后的原因中国有着悠久的文明历史,广阔的国土。

有着三千多年历史的汉字,对世界文明发展起重要推动作用的四大发明,无一不证明了中国人的才智,然而鸦片战争却证明了中国的虚弱,现实也证明了中国的落后。

英国仅仅是一个小小岛国,却一度站在了世界的巅峰。

那么到底是什么使我们中国落后呢?我认为这个问题要从政治,经济和科技文化三方面考虑:首先从政治的角度看,英国由封建制度很早转变为了较为先进的君主立宪制,为资本主义发展扫除障碍。

1215年英国贵族在市民的支持下,发动起义,迫使国王在限制王权的《大宪章》上签字。

1265年出现议会的开端。

1640年英国爆发革命。

资产阶级和新贵族领导的议会取得胜利,国王查理一世被押上断头台。

1688年英国议会邀请詹姆士二世的女儿玛丽和她的丈夫荷兰执政威廉承袭英国王位,共同统治英国。

这次不流血的政变,历史上称为“光荣革命”。

这为英国资本主义经济的发展和资本主义政治、经济制度的建立开辟了道路,标志着英国资产阶级革命的结束,成为英国历史的分水岭。

1689年,资产阶级和新贵族利用他们在议会中的权利,通过《权利法案》,以明确的法律条文,限制国王权力,保证议会立法权,财政权等权力,确立了“君主立宪制”政体,到17—18世纪又逐渐形成责任制内阁,首相实际上掌握了国家大权,限制了君主的权利使资本主义制度逐渐确立并发展。

而此时的中国还在延续千年封建君主的专制统治下,暴政腐败现象严重,阻碍历史发展,钳制思想压抑了创造力,尽管中国历史上也有很多起义最终也始终是推翻一个集权统治建立另一个集权统治,到清末表现尤为明显的事这样的制度束缚了生产力的发展,妨碍了中国社会的进步。

从经济角度看,英国的自由贸易与中国落后封闭的小农经济重农抑商政策又截然不同。

15~16世纪,毛织业成为英国的“民族工业”,对羊毛的需求成倍增加。

地主把农场改为牧场,还通过圈地围田或侵占公地,把小地产集中,连成大片。

鸦片战争前后的中英关系与“辨”一、概述鸦片战争前后的中英关系,是一段复杂且充满曲折的历史时期。

这一时期的中英关系,既是两国关系发展的一个重要转折点,也是世界历史进程中的一个重要环节。

在探讨这一主题时,我们必须要理解其背后的历史背景和国际政治经济环境。

这一时期的中英关系,涉及到贸易、政治、文化等多个领域,彼此之间的交流与冲突也成为了推动历史发展的一个重要动力。

而在我们深入剖析这一话题之前,首先需要对其进行“辨”,即在尊重历史事实的基础上,客观地分析和理解这一时期的中英关系。

我们必须清晰地认识到鸦片战争前的中英关系主要是基于贸易和商业交流的。

中国凭借庞大的市场和丰富的资源,与英国展开了一系列的贸易往来。

随着英国工业革命的开展和资本主义的扩张,其对于市场和资源的需求不断扩大,对中国的态度也发生了变化。

在这个过程中,由于政治、文化和认知差异引发的摩擦和冲突也随之而来。

特别是随着英国东印度公司在中国市场的不断扩张和影响力逐渐增强,中英关系的矛盾也逐步显现。

这主要涉及到自由贸易与保护主义之间的冲突,以及双方在权力与利益上的争夺。

这些矛盾和冲突不仅关乎两国的经济利益,也关系到两国在政治和文化层面的交流与发展。

这也构成了我们深入探讨鸦片战争前后中英关系的重要背景。

“辨”这一时期的中英关系,需要我们从多个角度进行审视和分析,既要看到表面的矛盾和冲突,也要看到背后更深层次的历史背景和发展脉络。

1. 简述鸦片战争背景,引出中英关系的重要性。

众所周知,鸦片战争是中国历史的一个重要转折点,也是中西交往的一个重要节点。

背景源自中英两国在经济贸易领域的巨大差异以及在国际关系中的不平等地位。

这一时期的中英关系实际上是以英国为主导的不平等贸易关系,中国的自然经济面临着英国资本主义冲击的冲击和挑战。

工业革命后的英国为了追求更多的商品市场和原料产地,对中国的传统贸易进行了无理的压制和干涉,这使得中英两国之间的冲突和矛盾不断激化。

在此背景下,鸦片的输入、对白银的不断外流加剧了这一冲突的白热化。

从鸦片战争前中英两国历史对比看中国落后的原因 1840年,英国发动鸦片战争用炮火强行打开了中国大门,迫使中国开始了一段屈辱的近代史。

这一切似乎都不可思议,中国在18世纪前的任何一个时代,都可以说是世界上最为强盛的国家之一,曾经创造过无数辉煌成就的文明古国竟然会慢慢走向半殖民半封建的苦难之中。

而英国这样一个长期被视为处在“文明世界”边缘的岛国在17世纪居然率先敲开了通向现代世界的大门,逐渐成为殖民地遍布全球的“日不落帝国”。

历史总是留给我们太多的思考,鸦片战争前中英两国的历史对比也许会给我们揭示一些中国落后的原因。

一、经济对比:在中国的封建社会中,土地是最基本的生产资料和主要财富。

但是土地的分配是极度不公平的:占人口少数的地主拥有最大限度的土地;而占人口大多数的农民却只有少量的土地。

在这种分配的模式下,农民被迫与地主结成租佃关系,在分散的土地上进行辛勤工作,形成了小农经济。

土地的分散限制了小农的视野,活动和发展。

因此,小农经济形成了以下特点:以一家一户的个体农民为基本的生产单位,同时也是自我消费单位;周而复始的简单再生产;以家庭手工业附属于农业。

三者构成了自然经济的内涵和本色,这就是支撑整个社会的基本经济构造。

这样子的自然经济体制备受统治者青睐,主要在于它的稳定性,方便统治者管理与收税。

农民只要有地可种,就会乖乖的服从统治,而一旦饿肚子了,农民起义就会爆发,而他们造反的目的只有一个,那就是当地主,这也是中国专制制度得以长存的一个重要原因。

相比之下,商人这一阶层就不受统治者喜爱了,他们东奔西走,难于管理与限制。

因此统治者采取“重农抑商”的政策来打压他们。

清朝统治者为了限制外国商品进入中国,冲击根本的小农经济,同时又认为中国是“天朝上国”,“地大物博”,因此采取了闭关锁国政策,这样夜郎自大的行为极大地阻碍了中国经济的发展。

英国在中世纪时实行的是庄园制度,这一制度和中国小农经济有所类似,但它不限制商业贸易。

180年前,英国远征军不远万里跨越三洋、教训清国的那场战争,已然成为我们最深刻的近代史记忆。

80万八旗绿营兵不敌千里迢迢而来的2万英兵,乍听起来似乎颇为震惊。

然而,兵力多寡并非决定战争结果的关键因素,武器装备是这场战争甚为重要的一环。

英国挟工业革命之威打造的坚船利炮,曾给予清军雷霆般痛击。

那么,英军是否果真对清军构成了降维打击?中英双方的武器装备究竟是怎样的?首先要明确的是,清军并非用刀矛弓箭等冷兵器与英军交战,而是冷热兵器混合使用。

清军也用火枪、火炮、火药,本质上与英国无异。

不过,在火器质量上和使用效果上就差强人意了。

先来看清军在鸦片战争时用的火枪。

鸟枪,即当时清军所配备的单兵火器,它是一种前装滑膛火绳枪(火绳枪的改良版)。

火绳枪这种火器中原王朝本没有,乃明朝嘉靖二十七年(1548年),明军从日本倭寇那里缴获得来(倭寇的火绳枪由葡萄牙人传入)。

明清战争时,清军又从明军那里偷学到了这门技术。

鸟枪发射前,须从枪口装填火药,再塞入弹丸,以火绳为点火装置。

清军用的兵丁鸟枪由铁制成,枪长2.01米,铅弹丸重1钱,装填火药3钱。

射程约100米。

射速为1至2发每分钟。

单拎出来看,清军的鸟枪似乎也不赖,至少比大刀长矛先进得多,而且这鸟枪还是迭代更新版。

少年,你要真这么想就too young too simple了。

记住,清军的对手是当时全球首屈一指的霸权国——大英帝国。

经过工业革命洗礼的英国又会造出怎样的火枪呢?英军当时共装备了两种军用制式枪,一是伯克式(Barker)前装滑膛燧发枪。

其点火装置为磨擦燧石。

枪身长1.16米,口径为15.3毫米,弹丸重35克。

射程约200米。

射速为2至3发每分钟。

一为布伦士威克式(B r u n s w i c k)前装滑膛击发枪。

点火装置为击发枪机撞击火帽。

枪身长1.42米,口径为17.5毫米,弹丸重53克,射程约300米。

射速为3至4发每分钟。

显然,英军初步跨进了火器时代,而清军只是踏进热兵器门槛。

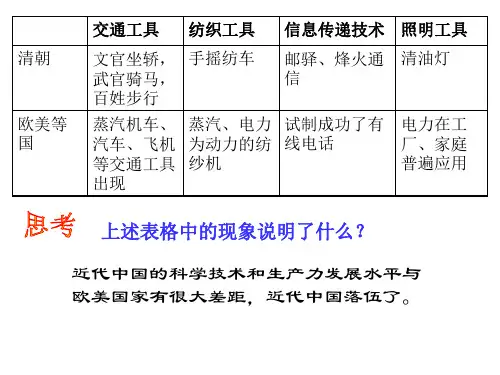

鸦片战争前夕中英对比农业方面:到1840年,中国千年前的耕作方式差不多没有变化;而在英国,每个农场都有一部蒸汽机。

工业方面:中国只有手工作坊,机械工业要等到19世纪末才出现。

在英国,蒸汽动力已普遍应用,到1815年达到1.5万台共37.5万马力,到1840年,英国差不多完成了工业革命,成为世界上工业最发达的国家。

在这段时间里,中国年产铁约2万吨,不及英国的1/40。

1825年英国建筑了世界上第一条铁路,此后20余年间英国筑成铁路近一万千米;而中国还不明白铁路为何物,道路包括城市交通多为土路,一遇雨雪,交通中断。

军事方面:通过工业革命,英国军队差不多从“弓箭大刀”的“冷兵器时代”进入了“火器时代”,战争中的“点杀伤”已转变为“面杀伤”;火力以及火力与人的组织形式差不多在战争中取得主导地位,个人的勇敢差不多退出决定性的位置。

然而,中国军队仍然使用弓箭长矛来对付英国的来复枪。

中国人铸造的大炮,“毫无算学尺度”,炮弹出了炮口就往下跌落。

英军在中国大炮的有效射程之外,就能够炮击中国炮台。

英国拥有世界海上霸权。

1827年,英国首先将蒸汽机装在军舰上,使军舰航行不受风向和海水流向的妨碍,速度特别快,机动性强,大大提高了远征能力。

而清朝水师仍是帆船,许多是“薄板旧钉”制成,遇击即破。

曾是抗英主帅的林那么徐在后来遣戍伊犁途中,给朋友写过一封信,对中西武器的差距作了如此的对比:“彼之大炮,远及十里内外,假设我炮不能及,彼炮先已及我,是器不良也。

彼之放炮,假设内地之放排枪,连声不断,我放一炮后,须转展移动,再放一炮,是技不熟也。

而内地将弁〔biàn〕兵丁,虽不乏久列戎行之人,而皆觌〔dí〕面接仗,似此相距十里八里,彼此不见而接仗者,未之前闻,故所谋往往相左。

”。

从鸦片战争前中英两国历史对比看中国落后的原因中国作为一个大国,它的历史让无数人向往,作为炎黄子孙,我们更始对祖国的历史冲满了好奇之情。

回望历史,我们不禁要问:到底是什么导致了中国的落后呢?作为曾经的一个让世界各地都无比向往的超级帝国,中国为什么一下子从巅峰跌入低谷,而让外族肆意侵略却毫无反抗之力呢?追溯历史,我们不仅要想到当时在清政府统治下的中国了,想一想那时的中国,再和当时迅速崛起的日不落帝国-英国进行对比,我们就不难发现这其中的原因了。

一、文化思想上的差异14世纪至15世纪,欧洲的文艺复兴运动冲破世纪神学蒙昧主义的精神束缚,为欧洲资本主义的产生作了思想上的准备。

而15世纪以来的地理大发现,更为欧洲开拓世界市场、发展海洋贸易、推动殖民扩张提供了条件,加速了欧洲资本主义的兴起。

从此以后,资本主义开始在欧洲诞生并得到了迅速的发展,1640年,英国爆发了资产阶革命,这标志着世界历史开始进入资本主义时代,此时的英国则开始了它的崛起,殖民地不断的扩张、与列强在贸易上的纷争、和强国之间的征战,无一不显示着这个刚刚崛起的国家对进步的向往和对力量的渴望。

而此时,在大陆彼岸,一个有着千年历史的古国则开始了它的没落。

在清政府的统治下,中国开始了它的封闭,清王朝自以为是的认为只要没有了外国文化的入侵,那么他们就将永远的统治着这片天下,于是自以为是的他们开始了闭关锁国,从此也打开了中国在近代走向没落的开端。

政府的昏庸,官员的腐败,百姓时时都要忍受着来自统治者的欺压,在一片祥和的背后,这个帝国在不知不觉中被赶超,而自己却是一无所知,并沉浸在曾经的美梦之中,不思进取。

封建文化的传承,使这个国家的一切都显的那么迂腐。

最终,对外界的无知以及对自己的自负让这个国家在历史潮流中渐渐落后它国。

二、管理者的境界差异英国作为一个新兴的强国,这与它的统治者的英明是分不开的。

伊利莎白,这个伟大的女性,她不但用她那博大的胸怀影响着他的子民,并且用自己的行动来鼓励着这个国家的进步。