啤酒游戏数据

- 格式:ppt

- 大小:552.50 KB

- 文档页数:15

牛鞭效应——供应链管理入门2014年春季学期实验报告实验报告第二次、第三次啤酒游戏张新70 陶君宇54 列娜沙哈79任镜泽81 周毅博282014/4/8第二次啤酒游戏一.实验要求:不能相互沟通,订单下限是8,顾客订单0—15随机得出。

二.实验目的:进一步了解供应链中的牛鞭效应。

结合第一次实验,增加订单下限以更为贴近实际。

在不能沟通的前提不变下,观察牛鞭效应在一定限定条件下的发生。

三.实验分析:(一)数据分析:【第一部分】:本组各部分单独分析A. 零售商:1. 三组一开始大致相同,先是一开始库存不足,至缺货20多,订单也增至二十。

2. 随后收到订单持续低于10,使得库存有开始积压。

3. 收到的订单开始不断波动,从二十周起,第一组开始出现较大不同,其库存持续下降。

4. 第一组订单开始不断增大,远大于其余两组,最终三十周期,缺货有所好转。

5. 不同之处大致始于第二十周。

首先是第一组库存下降,接着四五周以后开始突然加大订单,最高将近30,之后库存状况有所改善B. 批发商:收到订单数波动很大,故订单数目波动也很大,基本随着订单数而变化,也会出现8080的情况。

C. 分销商:由于本次试验的收到订单量在0-15随机,而发出订单量不得小于八,于是总体而言我们组的分销商发出订单量多为8和零,并一直处于波动,又由于接受订单的期望为8,故在某段集中的时间中订单大于八,但从未超过14。

正是因为大家都能比较好的控制下订单量,于是总成本较第一次试验有所下降。

下面是库存分析,这次试验我们大约经历了两个半波动周期,从有库存到缺货再到有库存再到缺货。

缺货最大量量是第7周的29,库存最大量是第18-23周的连续20,尽管缺货绝对值大,但持续时间短,而库存尽管时间长但缺货量小且成本低,所以影响不大。

第二组由于在前7周中连续下大订单,导致出现大库存(后一段时间库存未变)。

第一组的订单波动小,也表现好。

D. 生产商首先在实验前提下,0-15随机数,即期望值是,而实验初值状态12 4 4即3天有20个啤酒,所以在并不知道其他人信息的情况下,以平均为基础,在加之所公开的消费者需求进行微调。

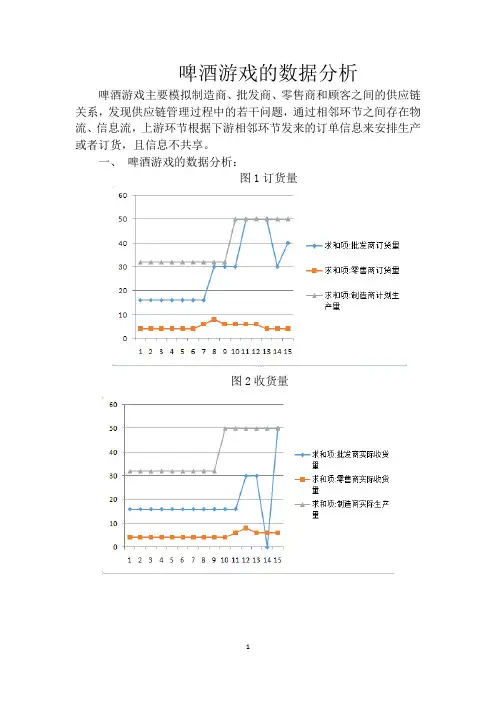

啤酒游戏的数据分析啤酒游戏主要模拟制造商、批发商、零售商和顾客之间的供应链关系,发现供应链管理过程中的若干问题,通过相邻环节之间存在物流、信息流,上游环节根据下游相邻环节发来的订单信息来安排生产或者订货,且信息不共享。

一、啤酒游戏的数据分析:图1订货量图2收货量图3库存量通过以上的数据可以得知:1.需求、库存和订货量沿供应链逐级放大;2.沿供应链上游节点波动延迟约2周;3.波动导致成本明显增加。

二、需求变异放大现象的原因:1)需求预测修正:当供应链的成员采用其直接的下游订货数据作为市场需求信号时,即会产生需求变异加速放大现象。

2)产品定价策略导致订单规模的变动性:一是批量折扣,批量折扣极有可能扩大供应链内订单的批量规模,进而引起供应链上各阶段库存尤其是安全库存的增加;二是由于批发、预购、促进等因素引起的价格波动。

3)短期博弈:当需求大于供应量时,理性的决策是按照用户的订货量比例分配现有的库存供应量,此时,用户就是为了获得更大份额的配给量,故意夸大其订货需求。

当需求下降时,订货又突然消失。

这种由于个体参与的组织的完全理性经济决策导致的需求信息的扭曲最终使需求变异加速放大。

4)订货批量决策订货批量决策指两种现象,一种是周期性订货决策,另一种是订单推动。

三、减少牛鞭效应的方法:1)信息共享:从信息共享的角度来讲,需求扭曲的原因来源于多级供应链需求信息的传递,每一个节点企业的预测需求均成为了上游企业订货决策的放大因子,并具有积累效应。

消除需求信息扭曲的方法是供应链上的每个节点企业只能根据最终产品市场的实际需求进行自身的需求预测,所以消费者市场的实际需求信息必须被供应链的每一个环节所共享。

2)减少运输时间:所谓减少运输时间也就是提高运营管理水品,缩短提前期。

一是要求需求方通过增加订货次数,以最低的订货成本快速地将需求传递给供应商;二是将小批量的企业可以通过低成本来完成,所以只有通过第三方物流的配送优化系统。

供应链啤酒游戏答案————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:物流与供应链——啤酒游戏分析报告一:数据分析表1-1 零售商情况总表周次T 啤酒市场需求量A销量B期初库存量D批发商送货量E期末库存量H本期订货量(向批发商)J0 121 4 4 12 4 12 42 8 8 12 4 8 83 8 8 124 4 124 8 8 85 1 165 8 8 4 7 0 166 8 6 1 6 0 167 8 5 0 5 0 168 8 5 0 5 0 24表1—2:批发商情况总表周次T 零售商订货量A发货量B期初库存量E制造商送货量F期末库存量I本期订货量K1 4 4 8 4 12 42 8 4 12 4 12 43 124 12 4 12 84 165 12 4 11 125 167 11 3 1 166 16 6 1 5 0 207 16 5 0 5 0 208 24 5 0 6 1 309 20 9 1 8 0 4010 26 12 0 12 0 4011 28 16 0 20 4 6012 28 24 4 24 4 6013 28 20 4 30 14 6014 26 26 14 40 28 6015 0 28 28 50 50 6016 0 28 50 55 77 6017 0 28 77 60 109 6018 19表1—3:制造商情况总表周次T 批发商订货量A 本期发货量B期初库存量E制造产出量F期末库存量G1 4 4 12 4 122 4 4 12 4 123 84 12 4 124 12 4 12 4 125 16 3 12 4 136 20 5 13 4 127 20 5 12 4 128 30 6 12 4 109 40 8 10 6 810 40 12 8 10 611 60 20 6 20 612 60 24 6 40 2213 60 30 22 50 4214 60 40 42 60 6215 60 55 62 80 8716 60 60 87 80 10717 19 60 107 80 12718 019 020 021 022 023 024 0表2—1:从图中可以看出,市场的需求一直是8没变,但是零售商和批发商向上一级的订货量的变化很明显,变化幅度很大。

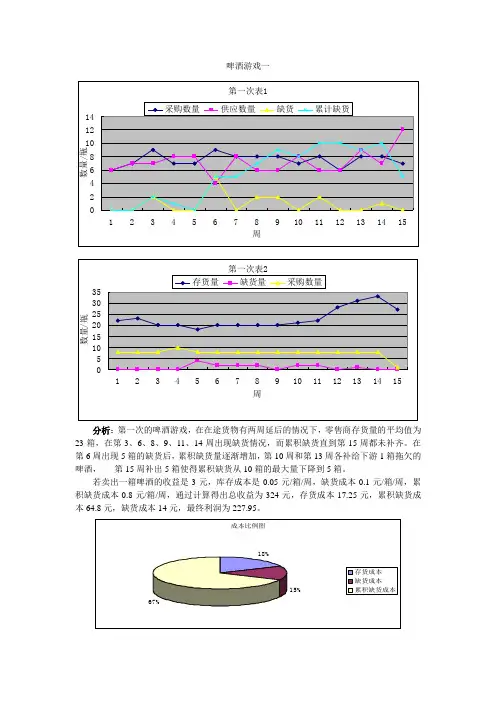

啤酒游戏一分析:第一次的啤酒游戏,在在途货物有两周延后的情况下,零售商存货量的平均值为23箱,在第3、6、8、9、11、14周出现缺货情况,而累积缺货直到第15周都未补齐。

在第6周出现5箱的缺货后,累积缺货量逐渐增加,第10周和第13周各补给下游1箱拖欠的啤酒, 第15周补出5箱使得累积缺货从10箱的最大量下降到5箱。

若卖出一箱啤酒的收益是3元,库存成本是0.05元/箱/周,缺货成本0.1元/箱/周,累积缺货成本0.8元/箱/周,通过计算得出总收益为324元,存货成本17.25元,累积缺货成本64.8元,缺货成本14元,最终利润为227.95。

成本比例图中,累积缺货成本占总成本的67%,缺货成本占总成本的15%。

由此可知,缺货造成的成本是利润低的主要原因。

反之,若能找出降低缺货成本的方法则能为企业增加利润。

从表1图中能看出缺货后补货速度慢造成了累积缺货居高不下,延误两周的在途货物可能是其根本原因;而表2图中的零售商采购数量从始至终维持在8箱则又很大程度上恶化了累积缺货的情况。

所以,累积缺货的数量受内外两个方面的影响:(1)零售商对市场感知的能力。

当零售商第一次缺货以后,维持原本的采购数量一方面使上游批发商无法感知消费者已增加的需求而做出错误的短期博弈决策,另一方面自己也无法在短期内得到更多的货以补足缺货。

所以,零售商的订货量要在充分反映市场需求变动的基础上保持相对稳定的状态,这样才能使处于这条供应链上的其他上游企业根据正确的市场需求调整库存。

(2)在途货物周期。

由于运输延迟的存在,下游企业对上游企业下了采购订单后并不能即刻得到货物,此周期越长,整个供应链的灵敏度越低,越无法适应市场需求的变化。

这两个原因中,零售商的决策需要根据多次市场经验来找出各种需求下最适合的采购数量,而缩短在途货物的运输周期则需要物流管理技术的提高。

啤酒游戏二分析:在在途库存由两周延误改至一周延误后,缺货成本为0,存货量均值也由原来的23箱降至17箱。

情景模拟:啤酒游戏实验报告

一、实验目的

模拟一个啤酒生产、销售、消费供应链的运作,通过本模拟,了解供应链管理过程中的若干重要问题。

假设我们的供应链由4个环节构成——生产厂商、批发商和零售商,且每个环节只有单一的下游客户(当然,这只是为了方便),相邻环节之间存在物流(啤酒)和信息流(订单),上游环节根据下游相邻环节发来的订单安排生产或订货。

订单和啤酒在相邻两个环节之间需要经过两周时间才能到达,也即发出的订单最早也要4周后才可能到货(如果上游环节无货可发,可能还需要更长的时间)。

二、假设与目标

假设各环节上1瓶啤酒存货的成本都是1元,延期1瓶啤酒的成本是2元(这时意味着下游不能及时喝到啤酒),销售1瓶啤酒可获利5元。

我们制定各自的订货策略,使得自己所在的整个供应链总成本最小或利润最大。

三、实验模拟数据

表格说明:发货、库存、利润为负数的请用红色标出。

对上述表格进行简要分析。

画图,例子如下:

来源于课件。

将客户需求、零售商订货量、批发商订货量与制造商生产量画图。

进行简要分析,说明为什么会出现这种情况。

四、实验心得与体会

五、附录。

啤酒游戏实验报告(第12组)【实验目的与要求】1、 能够模拟供应链上制造商、批发商、零售商等不同节点企业的订货需求变化。

2、 认识供应链中需求变异放大现象(即“牛鞭效应”)的形成过程。

3、 分析“牛鞭效应”的产生原因。

4、 找出减少“牛鞭效应”的方法【实验原理】营销过程中的需求变异放大现象被通俗地称为“牛鞭效应”。

指供应链上的信息流从最终客户向原始供应商传递时候, 由于无法有效地实现信息的共享, 使得信息扭曲而逐渐放大, 导致了需求信息出现越来越大的波动。

是销售商与供应商在需求预测修正、订货批量决策、价格波动、短缺博弈、库存责任失衡和应付环境变异等方面博弈的结果, 增大了供应商的生产、供应、库存管理和市场营销的不稳定性。

【实验内容与步骤】1、 游戏中有三个角色: 制造商、批发商、零售商。

每组三个人, 每个人扮演一个角色。

2、 游戏周期为30周, 每一轮就代表一周。

3、 零售商先向下游客户发货, 再向上游厂商订货。

4、 批发商的责任是卖货物给零售商, 同时每轮有一次向制造商订货的机会。

不过, 所订的货也要过两轮才会到达批发商的仓库。

5、 制造商发货给批发商, 同时每轮又一次机会下订单生产货物。

每轮下的生产订单也要等两轮才进入仓库。

6、 游戏结束后, 每个角色都会生成统计明细情况表和统计总情况表, 每个角色进行数据分析并画出相应折线图。

7、 分析“牛鞭效应”的产生原因。

所有角色都是独立的企业, 目标是使自己的利润最大化, 也就是收入和成本的差值最大化。

实验数据与记录:1反映市场客户的各期需求量, 零售商、批发商及制造商各期的订购量在一张折线图上。

啤酒 啤酒订单2.反映零售商、批发商及制造商各期的期末库存量一张折线图上, 以观察供应链库存的波动。

3、将零售商、批发商、制造商各自各期的利润反映在一张折线图上, 以观察供应链成员利益的波动幅度。

【实验分析】1.分析牛鞭效应产生的原因通过对数据分析可知产生牛鞭效应的原因就是因为实验中组员之间不与上一层商家交流信息, 需求信息不能实现共享、信息透明度不够, 节点与节点之间(即供应商、批发商和零售商之间)的信息发生扭曲, 从而导致各环节出现问题, 最后各环节综合作用, 对供应链造成了消极影响。