文言文翻译-孙子兵法-军争篇

- 格式:docx

- 大小:16.81 KB

- 文档页数:9

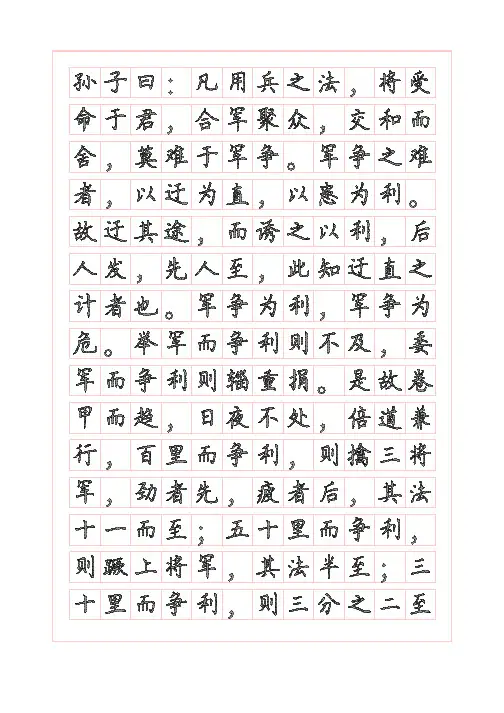

孙子兵法之军争篇(全文)原文孙子曰:凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,交和而舍,莫难于军争。

军争之难者,以迂为直,以患为利。

故迂其途而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。

故军争为利,军争为危。

举军而争利则不及,委军而争利则辎重捐。

是故卷甲而趋,日夜不处,倍道兼行,百里而争利,则擒三将军,劲者先,疲者后,其法十一而至;五十里而争利,则蹶上将军,其法半至;三十里而争利,则三分之二至。

是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。

故不知诸侯之谋者,不能豫交;不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军;不用乡导者,不能得地利。

故兵以诈立,以利动,以分和为变者也。

故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷震。

掠乡分众,廓地分利,悬权而动。

先知迂直之计者胜,此军争之法也。

《军政》曰:“言不相闻,故为金鼓;视不相见,故为旌旗。

”夫金鼓、旌旗者,所以一人之耳目也。

人既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。

故夜战多火鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也。

故三军可夺气,将军可夺心。

是故朝气锐,昼气惰,暮气归。

故善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。

以治待乱,以静待哗,此治心者也。

以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

无邀正正之旗,勿击堂堂之陈,此治变者也。

故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师必阙,穷寇勿迫,此用兵之法也。

译文凡是用兵的规律,将帅受领国君的命令,从组织人民群众编成军队,到开赴前线与敌对阵,这中间最困难的事情莫过于与敌人争夺有利的制胜条件了。

争夺有利的制胜条件最难的地方,又在于如何通过迂远曲折的途径达到近直的目的,化不利为有利。

所以故意迂回绕道,并用小利引诱迟滞敌人,这样就能做到比敌人后出动而先到达必争的要地,这就是懂得以迂为直的计谋的。

所以军争是有利的,也是有危险的。

全军带着所有辎重去争利,就会行动迟缓而赶不上;放下辎重去争利,辎重就会损失,因此,卷甲急进,日夜不息,以加倍的行程连续行军,走上50公里的路程去与敌争利,三军将领都可能被擒。

孙⼦兵法句⼦翻译第⼀篇1、故经之以五事,校之以七计,⽽索其情:译:因此,要通过对敌我五个⽅⾯的分析,对双⽅七种情况的⽐较,来探求战争胜负的情势。

2、势者,因利⽽制权也。

译:所谓态势,即是凭借有利于⼰的条件,灵活应变,掌握作战的主动权。

3、多算胜,少算不胜,⽽况于⽆算乎!译:筹划周密、条件充分就能取胜;筹划疏漏、条件不⾜就会失败,更何况不作筹划、毫⽆条件呢?第⼆作战篇1、夫钝兵挫锐,屈⼒殚货,则诸侯乘其弊⽽起,虽有智者,不能善其后矣。

翻译:如果兵锋折损,锐⽓受挫、兵⼒耗尽、财政枯竭,那么,其他诸侯国就会趁这个困顿局⾯举兵进攻,即使睿智⾼明的⼈也难以收拾好这个局⾯。

2、故兵闻拙速,未睹巧之久也。

⽤兵打仗,只听说计谋不⾜但靠神速取胜的,没有听说有计谋却要拖延战争时⽇的。

3、故不尽知⽤兵之害者,则不能尽知⽤兵之利也。

因此,不能全⾯了解战争害处的⼈,也就不能真正懂得战争的有利之处。

4、故兵贵胜,不贵久。

所以,⽤兵作战以胜任裕如,举兵必克为贵,不主张⼒不从⼼,僵持消耗。

第三篇故善⽤兵者,屈⼈之兵⽽⾮战也,拔⼈之城⽽⾮攻也,毁⼈之国⽽⾮久也,必以全争于天下,故兵不顿⽽利可全,此谋攻之法也。

所以,善于⽤兵打战的⼈,使敌军屈服⽽不⽤进⾏交战,夺取敌⼈的城⾢⽽不⽤硬攻,灭亡敌⼈的国家⽽不需久战务求以全胜的谋略征战于天下。

这样,军队就致于疲惫受挫,⽽胜利可以完满地获得,这就是谋攻的法则。

故⽈:知⼰知彼,百战不殆;不知彼⽽知⼰,⼀胜⼀负;不知彼不知⼰,每战必败。

所以说:了解敌⼈⼜了解⾃⼰,百战都不会失败;不了解敌⼈⽽了解⾃⼰,胜负的可能各半;既不了解敌⼈,⼜不了解⾃⼰,那就每战必败。

第四形篇兵法:⼀⽈度,⼆⽈量,三⽈数,四⽈称,五⽈胜。

地⽣度,度⽣量,量⽣数,数⽣称,称⽣胜。

故胜兵若以镒称铢,败兵若以铢称镒。

兵法预测战争的胜败,应当注意以下五种情况:⼀是度,即⼟地的⾯积,⼆是量,即物资资源的容量,三是数,即兵⼒的数量,四是称,即双⽅的军事综合实⼒,五是胜,即战争胜负的判断。

《孙子兵法·军争篇》第七《孙子兵法·军争篇》第七孙子曰:凡用兵之法:将受命于君,合军聚众,交和而舍,莫难于军争。

军争之难者,以迂为直,以患为利。

故迂其途而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。

孙子兵法1. 原文;(一) 孙子曰:凡用兵之法:将受命于君,合军聚众,交和而舍,莫难于军争。

军争之难者,以迂为直,以患为利。

故迂其途而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。

(二) 故军争为利,军争为危。

举军而争利则不及,委军而争利则辎重捐。

是故卷甲而趋,日夜不处,倍道兼行,百里而争利,则擒三将军,劲者先,疲者后,其法十一而至;五十里而争利,则蹶上将军,其法半至;三十里而争利,则三分之二至。

是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。

(三) 故不知诸侯之谋者,不能豫交;不知山林、险阻、沮泽之形者, 不能行军;不用导者,不能得地利。

(四) 故兵以诈立,以利动,以分合为变者也。

故其疾如风, 其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷震。

掠乡分众,廓地分利,悬权而动。

先知迂直之计者胜,此军争之法也。

(五) 《军政》曰: "言不相闻,故为金鼓;视不相见,故为旌旗。

〔故夜战多(火)金鼓,昼战多旌旗〕。

夫金鼓旌旗者,所以一(人)〔民〕之耳目也。

(人)〔民〕既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。

(故夜战多火鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也)。

(六) 故三军可夺气,将军可夺心。

是故朝气锐,昼气惰,暮气归。

故善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。

以治待乱,以静待哗,此治心者也。

以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

无邀正正之旗,勿击堂堂之陈,此治变者也。

(七) 故用兵之法:高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师必阙,穷寇勿迫。

此用兵之法也。

2. 译文;译文:孙子说:大凡用兵打仗的一般规律是:从主将接受国君的命令,经征集民众组织军队到与敌人对垒而处,没有比与敌争夺先机之利、掌握战争主动权更为困难的了。

《孙子兵法》全文十三篇解释及翻译【始计篇】孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将、五曰法。

道者,令民与上同意也,故可以与之死,可以与之生,而不畏危。

天者,阴阳,寒暑、时制也。

地者,远近、险易、广狭、死生也。

将者,智、信、仁、勇、严也。

法者,曲制、官道、主用也。

凡此五者,将莫不闻,知之者胜,不知者不胜。

故校之以计,而索其情,曰:主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?兵众孰强?士卒孰练?赏罚孰明?吾以此知胜负矣。

将听吾计,用之必胜,留之;将不听吾计,用之必败,去之。

计利以听,乃为之势,以佐其外。

势者,因利而制权也。

兵者,诡道也。

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近;利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之。

攻其无备,出其不意。

此兵家之胜,不可先传也。

夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。

多算胜,少算不胜,而况于无算乎?吾以此观之,胜负见矣。

〖翻译〗【作战篇】孙子曰:凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮,则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。

其用战也胜,久则钝兵挫锐,攻城则力屈,久暴师则国用不足。

夫钝兵挫锐,屈力殚货,则诸侯乘其弊而起,虽有智者,不能善其后矣。

故兵闻拙速,未睹巧之久也。

夫兵久而国利者,未之有也。

故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。

善用兵者,役不再籍,粮不三载;取用于国,因粮于敌,故军食可足也。

国之贫于师者远输,远输则百姓贫。

近于师者贵卖,贵卖则百姓财竭,财竭则急于丘役。

力屈、财殚,中原内虚于家。

百姓之费,十去其七;公家之费,破车罢马,甲胄矢弩。

戟楯蔽橹,丘牛大车,十去其六。

故智将务食于敌。

食敌一钟,当吾二十钟;芑秆一石,当吾二十石。

故杀敌者,怒也;取敌之利者,货也。

故车战,得车十乘已上,赏其先得者,而更其旌旗,车杂而乘之,卒善而养之,是谓胜敌而益强。

孙子兵法十三篇的翻译孙子兵法是中国古代的军事典籍,被誉为军事智慧的宝典,被广泛应用于军事战略、领导管理等领域。

它由十三篇组成,每篇都涵盖了不同的主题。

在以下文章中,我将为您翻译孙子兵法十三篇的标题,并简要介绍每篇的内容。

第一篇:计篇这篇以“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”为开篇,强调战争的重要性。

它讲述了战争的基本原则,如军队的组织管理、情报的收集和利用等,为后续的篇章奠定了基础。

第二篇:作战篇这篇论述了战争中的战略战术,包括如何分析敌人弱点、选择作战地点、选择合适的时机等。

它强调了灵活性和变化性的重要性,提倡以智取胜,而非以力取胜。

第三篇:谋攻篇这篇主要讲述了如何发动进攻,并提出了“攻其无备,出其不意”、“借人之力,以成功于敌”等策略。

它强调了集中力量、选择合适的战场、以及充分利用敌人的弱点。

第四篇:军争篇这篇论述了战争的性质和军队的性质。

它强调了军队的纪律性、组织性和统一性,提倡用合适的方法支配军队,以便在战争中取得优势。

第五篇:兵势篇这篇主要论述了兵力的优势与劣势,以及如何利用兵力的关系来取胜。

它提出了“百战百胜”、“疾雷不及掩耳”的战略思想,引导读者充分利用时机和掌握主动权。

第六篇:虚实篇这篇讲述了如何使敌人迷惑和混乱。

它强调了以虚引实、以实应虚的战略,并提出了“声东击西”、“飞弛遗臭”等策略。

这些策略有助于引导敌人误判形势和实施错误的决策。

第七篇:军争篇这篇论述了军队与国家的关系,以及如何保持军队的士气和战斗力。

它强调了战争的成本和限制,并提出了“顺势而为”、“防患未然”的策略,以保持军队的强大力量。

第八篇:九变篇这篇论述了战争中的变化和不确定性。

它主张适应变化,并灵活应对不同的情况。

它提出了“变化无穷,水行之则动”、“变化深远,不测可知”的战略思想,为应对战争中的变化提供了指导。

第九篇:火攻篇这篇主要介绍了使用火攻战术来取得优势。

它强调了火的破坏力和威力,并提出了火攻的方法和策略。

孙子兵法军争原文与解析孙子兵法是中国古代兵书的代表之一,也是军事方面的经典之作。

其中最为重要的一篇是《孙子兵法·军争篇》。

本文将深入解析这篇篇章,揭示其背后的深意和智慧。

一、原文内容《孙子兵法·军争篇》是孙武的伟大思想在兵法领域的体现。

以下是其主要原文内容:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰天,二曰地,三曰将,四曰法,五曰德。

天者,阴阳、寒暑、时制也。

地者,高下、远近、险易、广狭、死生也。

将者,智、信、仁、勇、严也。

法者,曲制、官道、主用也。

道者,令民与上同意,可得而治也,不可得而使也。

凡用兵之法,将之与国同利,则可;将之与国同弊,则害;将之与国反,则官逐。

夫智者见智,愚者见愚;贤者见贤,晏者见晏。

远近视之,吾士无所用其间矣。

故使治者不敢不知也。

二、解析1. 兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

在这句话中,孙子明确指出兵事对于国家的重要性。

兵是国家的命脉,涉及到生死存亡,必须引起高度重视和深入研究。

2. 故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰天,二曰地,三曰将,四曰法,五曰德。

孙子强调了战争决策需要考虑的五个要素:天、地、将、法、德。

天指的是气候、时间等自然因素;地则包括地理环境、地势等;将指的是将领的能力和品质;法则涉及战争法度和制度;德是指军队的道德品质和士兵的忠诚度。

3. 天者,阴阳、寒暑、时制也。

孙子认为天的因素对战争的影响很大,包括阴阳、寒暑和时间节制等。

4. 地者,高下、远近、险易、广狭、死生也。

孙子继续强调地理环境的重要性,包括地势的高低、距离的远近、地域的险易、地域的广狭以及生死存亡的考量。

5. 将者,智、信、仁、勇、严也。

在这里,孙子明确指出将领需要具备智慧、诚信、仁爱、勇气和严明等五个品质。

6. 法者,曲制、官道、主用也。

孙子认为法度的制定必须经过周密的考虑,包括纵横捭阖、依法行事和重点使用兵力等。

孙子兵法释义孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

所以学校要考虑五件事,要找他们的感觉:一是道,二是天,三是地,四是将,五是法。

道,让百姓认同它,你就可以和它一起死,你就可以和它一起活,你就不怕危险。

天,阴阳,寒热,时间系统。

土地,近的和远的,危险的和容易的,宽的和窄的,死的和活的。

志、智、信、仁、勇、严。

法,乐制,官道,主用也。

这五件事都要听,知者胜,不知者无敌。

所以学校指望计划,却问其感受,说:谁是大师?谁会有能力?什么是天地?法律是什么?谁更强?谁实践?奖励和惩罚是什么?我由此知道结果。

听我之计,用之必胜,守之;不听我的计划,用了就亏了。

走吧。

听有益,补之则势。

势,因利而权也。

兵者,诡道也。

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近;利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之。

攻其无备,出其不意。

此兵家之胜,不可先传也。

夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。

多算胜,少算不胜,而况于无算乎?吾以此观之,胜负见矣。

〖翻译〗【作战篇】孙子曰:“若用兵之法,如驰车千尺,变车千尺,带十万钱食千里,则内外之费,客之用,胶漆之材,车甲之礼,日常之费数千,则得十万师。

”其用战也胜,久则钝兵挫锐,攻城则力屈,久暴师则国用不足。

夫钝兵挫锐,屈力殚货,则诸侯乘其弊而起,虽有智者,不能善其后矣。

故兵闻拙速,未睹巧之久也。

夫兵久而国利者,未之有也。

故不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。

善用兵者,其役不再登记,其粮不三年;对国家来说,因为敌人有粮食可用,军粮可以充足。

一个国家师资差,那就亏大了;若失远,民穷。

近师者贵卖,贵卖则民财尽,竭其所能,则渴望山中之役。

灵活富裕,让中原在家空。

人的成本,十比七;公费,破车,破马,箭。

戟盖橹、牛、车,十至六。

故智将务食于敌。

食敌一钟,当吾二十钟;芑秆一石,当吾二十石。

故杀敌者,怒也;取敌之利者,货也。

孙子曰:兵者,诡道也。

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。

利而诱之,害而恐之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,亲而离之,攻其无备,出其不意。

此兵家之胜,不可先传也。

夫兵形象水,水之形,避高而趋下,兵之形,避实而击虚。

水因地而制流,兵因敌而制胜。

故兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。

故五行无常胜,四时无常位,日有长短,月有死生。

故兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。

故善战者,求之于势,不责于人,故能择人而任势。

任势者,其战人也,如转圆石于千仞之山者,势也。

《军争》译文:孙子说:用兵作战是一种变通之道。

因此,能够做到而故意表现出不能,将要使用而故意显示出不用,将要接近而故意表现出遥远,将要遥远而故意表现出接近。

用利益去诱惑敌人,用危害去恐吓敌人,敌人混乱时趁机夺取,敌人实力雄厚时准备应对,敌人强大时避免正面冲突,敌人愤怒时扰乱其阵脚,敌人亲近时离间其关系。

攻击敌人没有防备的地方,出其不意地行动。

这是兵家的胜利之道,不可事先传授。

用兵的道理就像水一样,水的形态是避开高处而流向低处,用兵的形态是避开坚实的地方而攻击虚弱的地方。

水会根据地形来决定自己的流向,用兵则会根据敌人的情况来决定胜利的策略。

因此,用兵没有固定的态势,水也没有固定的形状,能够根据敌人的变化而取胜的,称之为用兵如神。

所以,五行没有永远胜过的,四时没有固定的位置,太阳有长短,月亮有盈亏。

因此,用兵没有固定的态势,水没有固定的形状,能够根据敌人的变化而取胜的,称之为用兵如神。

所以,善于作战的人,寻求的是形势,而不是责备别人,因此能够选择合适的人来利用形势。

利用形势的人,他的战斗就像在千仞高山之上转动圆石一样,这就是形势的力量。

孙子兵法全文加译文孙子兵法【原文】孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

【译文】孙子说:战争是国家的大事,与生死有关,关系到国家的存亡,因此必须认真研究。

【第一章:计篇】孙子曰:兵者,诡道也。

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。

利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之。

攻其无备,出其不意,此兵家之胜,不可先传也。

【第二章:作篇】孙子曰:凡治众如治寡,分数是也。

斗众如斗寡,形名是也。

见习而斗之,胜未定也。

若金九百锤,不如一尚坚也。

兵之动,故无常。

观今夫况昔,犹为未尝有也。

故策之而已矣。

【第三章:谋篇】孙子曰:兵者,以利定国,不以战危国,利而不诱也,乱而不可乱也。

未战而庙算胜者,得算多也。

未战而庙算不胜者,得算少也。

多算胜,少算不胜,而况于无算乎?吾以此观之,胜负见矣。

【第四章:胜篇】孙子曰:故兵闻招而勿应,良将诡夺也。

故上无便宜,将军无威势,敌无怒,则胜人矣。

善用兵者,屈诡藏拙,诱而不诱,侮敌以求战,兵不厌诈,诈者胙也。

【第五章:军争篇】孙子曰:兵者,祸葫芦也,素争于利,入可为,出可奔,制于必败。

故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也,必以全争于天下,故兵不顿。

【第六章:兵势篇】孙子曰:凡治众如治寡,分数是也。

斗众如斗寡,势均是也。

以示可取,因敌而取,因敌而不取,势也。

故兵形而不穷,因敌而取,不得已而取,兵也。

故将有五危,必死可杀,必生可虏,忿速可以劫,廉洁可以辱。

此五者,五主之死也,亡国之主也。

故杀敌者怒也,取敌者劳也。

情素横者,兵不顿。

【第七章:军争篇】孙子曰:兵闻招而勿应,纷纭而勿去,坚决而勿合。

动静有时,勿失机宜。

待势而动,百战不殆,不可胜在己,可胜在敌。

故善为战者,能为也。

不善为战者,临敌而无能也。

故曰:胜者,不与民同利也。

持者,与民休也。

【第八章:九变篇】孙子曰:凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮。

曹操注孙子兵法军争篇本文是关于曹操注孙子兵法军争篇,感谢您的阅读!《军争篇》曹操曰:两军争胜。

曹操曰:聚国人,结行伍,选部曲,起营陈也。

交和而舍,曹操曰:军门为和门,左右门为旗门,以车为营曰辕门,以人为营曰人门,两军相对为交和。

莫难於军争。

曹操曰:从始受命,至於交和,军争为难也。

军争之难者,以迂为直,以患为利。

曹操曰:示以远,迩其道里,先敌至也。

故迂其途,而诱之以利;後人发,先人至者:知迂直之计者也。

曹操曰:迂其途者,示之远也。

後人发,先人至者,明於度数,先知远近之计也。

军争为利,军争为危。

曹操曰:善者则以利,不善者则以危。

举军而争利,则不及;曹操曰:迟不及也。

委军而争利,则辎重捐。

曹操曰:不得休息。

倍道兼行。

百里而争利,则擒上将;劲者先,疲者後,则十一以至。

曹操曰:百里争利,非也;三将军皆以为擒。

五十里而争利,则蹶上将,法以半至。

曹操曰:蹶,犹挫也。

三十里而争利,则三分之二至。

曹操曰:道近至者多,故无死败也。

是故,军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。

曹操曰:无此三者,亡之道也。

是故,不知诸侯之谋者,不能预交;曹操曰:不知敌情者,不能结交也。

不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军;曹操曰:高而崇者为山,众树所聚者为林,坑堑者为险,一高一下者为阻,水草渐洳者为沮,众水所归而不流者为泽。

不先知军之所据及山川之形者,则不能行师也。

不用乡导者,不能得地利。

故兵以诈立,以利动,以分合变者也。

曹操曰:兵一分一合,以敌为变也。

曹操曰:不见利也。

侵掠如火,曹操曰:疾也。

不动如山;曹操曰:守也。

难知如阴,动如雷霆;指向分众,曹操曰:因敌而制胜也。

廓地分利;操曰:广地以分敌利也。

悬权而动,曹操曰:量敌而动也。

先知迂直之道者胜:此军争之法也。

是故,《军政》曰:“言不相闻,故为鼓金;视不相见,故为旌旗。

”是故,昼战多旌旗,夜战多鼓金。

鼓金旌旗者,所以一民之耳目也。

民既已专,则勇者不得独进,怯者不得独退:此用众之法也。

三军可夺气,曹操曰:正正,整齐也;堂堂,大也。

文言文翻译-孙子兵法-军争篇文言文翻译-孙子兵法-军争篇孙子曰:凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,交和而舍,莫难于军争。

军争之难者,以迂为直,以患为利。

故迂其途,而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。

军争为利,军争为危。

举军而争利则不及,委军而争利则辎重捐。

是故卷甲而趋,日夜不处,倍道兼行,百里而争利,则擒三将军,劲者先,疲者后,其法十一而至;五十里而争利,则蹶上将军,其法半至;三十里而争利,则三分之二至。

是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。

故不知诸侯之谋者,不能豫交;不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军;不用乡导者,不能得地利。

故兵以诈立,以利动,以分和为变者也。

故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷震。

掠乡分众,廓地分利,悬权而动。

先知迂直之计者胜,此军争之法也。

《军政》曰:“言不相闻,故为之金鼓;视不相见,故为之旌旗。

”夫金鼓旌旗者,所以一民之耳目也。

民既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。

故夜战多金鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也。

三军可夺气,将军可夺心。

是故朝气锐,昼气惰,暮气归。

善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。

以治待乱,以静待哗,此治心者也。

以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

无邀正正之旗,勿击堂堂之阵,此治变者也。

故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师遗阙,穷寇勿迫,此用兵之法也。

译文孙子说:用兵的原则,将领接受君命,从召集军队,安营扎寨,到开赴战场与敌对峙,没有比率先争得制胜的条件更难的事了。

“军争”中最困难的地方就在于以迂回进军的方式实现更快到达预定战场的目的,把看似不利的条件变为有利的条件。

所以,由于我迂回前进,又对敌诱之以利,使敌不知我意欲何去,因而出发虽后,却能先于敌人到达战地。

能这么做,就是知道迂直之计的人。

“军争”为了有利,但“军争”也有危险。

带着全部辎重去争利,就会影响行军速度,不能先敌到达战地;丢下辎重轻装去争利,装备辎重就会损失。

【军争篇】孙子说:根据用兵作战的一般规律,从将帅接受国君的命令,征集民众组编军队,到与敌军两相对垒,没有比争取有利先机、掌握主动权更困难的了。

军争之所以难,是因为要变迂远为近直,转不利为有利。

因此,采取迂回的途径,用利益引诱敌人,后于敌人发动,却先于敌人到达目的地,这才是真正懂得“变迂为直”的将帅。

军争有利有害。

如果出动全军携带全部辎重去争夺先机之利,就会影响行军速度,而无法及时到达;但如果丢下辎重轻装前进,就难免损失一些物资装备。

如果让将士轻装简从,昼夜不息地急行军,奔走百里去争夺先机之利,那三军将领都可能被擒,而且健壮的士卒在前,疲弱的在后,按常理最后只有十分之一的人能如期到达;如果急行五十里与敌人争夺先机之利,那先头部队必然受挫,一般也只有半数的人可以如期到达;即使是急行三十里去争夺先机之利,也只有三分之二的人能如期到达。

所以,军队没有装备辎重便不能生存,没有粮草供应也不能生存,没有物资储备一样会灭亡。

因此,不了解诸侯列国的战略图谋,就不能与其结盟;不了解山林、险阻和沼泽等地形分布,就不能行军作战;不使用向导,就不能掌握和利用有利的地形。

因此说,用兵作战是以诈谋权术为策略基础的,以是否有利来决定行动与否,并依照具体情况来灵活指挥军队集中或分散。

因此军队应该快速行动时就要迅疾如风;应该缓慢行进时,队伍就要好比森林一样森严不乱;当攻城略地时要像烈火般迅猛;驻守防御时要如山岳岿然不动;当军队需要隐蔽时,就要如漫天阴霾,不可揣测;而出击时则应该像万钧雷霆,排山倒海。

夺取敌人的财物,应分兵行动;开拓疆土,则要分兵扼守要害之地。

总之,都应该权衡利弊,根据实际情况,相机行事。

只有率先知道“迂直之计”的将帅,才能赢得胜利,这是军争所应遵循的原则。

《军政》上说:“用言语指挥听不清就用金鼓,用手势指挥看不清就用旌旗。

”金鼓旌旗这些工具是用来统一军队视听的。

军队行动统一以后,那么勇敢的将士不得擅自冒进,怯懦的士兵也不能独自后退,这就是指挥大军作战的方法。

孙武《孙子兵法·军争篇》原文|译文|主旨《孙子兵法·军争篇》是春秋时期兵法家孙武创作的一篇散文。

讲的是“凡用兵之法”。

通过军队对“利”的看重,进行一步步的分析,提出了“风林火山”等概念。

从军队的立命之本谈起,一点点引出自己的观点。

下面我们一起来看看吧!《孙子兵法·军争篇》原文作者:孙武孙子曰:凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,交和而舍,莫难于军争。

军争之难者,以迂为直,以患为利。

故迂其途,而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。

军争为利,军争为危。

举军而争利则不及,委军而争利则辎重捐。

是故卷甲而趋,日夜不处,倍道兼行,百里而争利,则擒三将军,劲者先,疲者后,其法十一而至;五十里而争利,则蹶上将军,其法半至;三十里而争利,则三分之二至。

是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。

故不知诸侯之谋者,不能豫交;不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军;不用乡导者,不能得地利。

故兵以诈立,以利动,以分和为变者也。

故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷震。

掠乡分众,廓地分利,悬权而动。

先知迂直之计者胜,此军争之法也。

《军政》曰:“言不相闻,故为之金鼓;视不相见,故为之旌旗。

”夫金鼓旌旗者,所以一民之耳目也。

民既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。

故夜战多金鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也。

三军可夺气,将军可夺心。

是故朝气锐,昼气惰,暮气归。

善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。

以治待乱,以静待哗,此治心者也。

以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

无邀正正之旗,勿击堂堂之阵,此治变者也。

故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师遗阙,穷寇勿迫,此用兵之法也。

译文及注释译文孙子说:用兵的原则,将领接受君命,从召集军队,安营扎寨,到开赴战场与敌对峙,没有比率先争得制胜的条件更难的事了。

“军争”中最困难的地方就在于以迂回进军的方式实现更快到达预定战场的目的,把看似不利的条件变为有利的条件。

击鼓叫噪,盖出于《孙子兵法》之《军争篇》。

孙子曰:“凡战者,以正合,以奇胜。

故善用兵者,能使敌人不敢坚壁清野,不敢深沟高垒。

是以击鼓而进,鸣金而退。

”夫击鼓者,所以鼓动士卒之心也;叫噪者,所以激励士气之也。

二者相辅相成,以达制敌之效。

击鼓,声如雷霆,震耳欲聋。

鼓声激荡,士气高涨,兵勇奋发,如猛虎下山。

敌军闻之,心胆俱裂,不敢迎战。

故曰:“鼓之,鼓之,再鼓之。

”鼓声连绵,如潮水般涌动,使敌军如堕深渊,不知所措。

叫噪,声如虎啸,威震四野。

叫噪者,以激昂之音,鼓舞士卒之心。

闻者无不奋发向前,视死如归。

敌军闻之,心惊胆战,士气低落。

故曰:“噪之,噪之,再噪之。

”叫噪之声,如风卷残云,使敌军溃不成军。

击鼓叫噪,非但能激发士气,更能扰乱敌军心神。

敌军心神不宁,阵脚大乱,我军趁机而攻,必能取胜。

故孙子云:“兵者,诡道也。

故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。

利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,示之以形,动之以声,作之以势,兴师动众,以威天下。

”此乃击鼓叫噪之精髓所在。

然击鼓叫噪,亦非易事。

须选善鼓者,善噪者,方能奏效。

鼓者,须以气运鼓,使鼓声激荡,如龙腾虎跃。

噪者,须以声传意,使叫噪之声,如狼烟四起。

二者相得益彰,方能发挥击鼓叫噪之威力。

古之击鼓叫噪,虽已远去,但其精神仍存。

今日之战,虽非刀光剑影,但亦需以声势震慑对手。

击鼓叫噪,虽为兵法,然亦可用于世事。

以声势压人,以气势夺人,此乃处世之道也。

夫击鼓叫噪,虽古之遗风,然其精神,实为后世所借鉴。

夫战者,勇者胜;夫世者,智者胜。

智者以声势夺人,以气势压人,此乃击鼓叫噪之真谛。

愿后人能传承此精神,以之助我国之强盛,以之助我民族之振兴。

击鼓叫噪,声如惊雷,气如长虹。

鼓声激荡,士气昂扬;叫噪之声,如狼烟四起。

此乃兵法之精髓,处世之智慧。

虽时光荏苒,岁月如梭,然击鼓叫噪之精神,永存于世。

文言文翻译-孙子兵法-军争篇

孙子曰:凡用兵之法,将受命于君,合军聚众,交和而舍,莫难于军争。

军争之难者,以迂为直,以患为利。

故迂其途,而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。

军争为利,军争为危。

举军而争利则不及,委军而争利则辎重捐。

是故卷甲而趋,日夜不处,倍道兼行,百里而争利,则擒三将军,劲者先,疲者后,其法十一而至;五十里而争利,则蹶上将军,其法半至;三十里而争利,则三分之二至。

是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。

故不知诸侯之谋者,不能豫交;不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军;不用乡导者,不能得地利。

故兵以诈立,以利动,以分和为变者也。

故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷震。

掠乡分众,廓地分利,悬权而动。

先知迂直之计者胜,此军争之法也。

《军政》曰:“言不相闻,故为之金鼓;视不相见,故

为之旌旗。

”夫金鼓旌旗者,所以一民之耳目也。

民既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。

故夜战多金鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也。

三军可夺气,将军可夺心。

是故朝气锐,昼气惰,暮气归。

善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。

以治待乱,以静待哗,此治心者也。

以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。

无邀正正之旗,勿击堂堂之阵,此治变者也。

故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师遗阙,穷寇勿迫,此用兵之法也。

译文

孙子说:用兵的原则,将领接受君命,从召集军队,安营扎寨,到开赴战场与敌对峙,没有比率先争得制胜的条件更难的事了。

“军争”中最困难的地方就在于以迂回进军的

方式实现更快到达预定战场的目的,把看似不利的条件变为有利的条件。

所以,由于我迂回前进,又对敌诱之以利,使敌不知我意欲何去,因而出发虽后,却能先于敌人到达战地。

能这么做,就是知道迂直之计的人。

“军争”为了有利,但“军争”也有危险。

带着全部辎重去争利,就会影响行军速度,不能先敌到达战地;丢下辎重轻装去争利,装备辎重就会损失。

卷甲急进,白天黑夜不休息地急行军,奔跑百里去争利,则三军的将领有可能会被俘获。

健壮的士兵能够先到战场,疲惫的士兵必然落后,只有十分之一的人马如期到达;强行军五十里去争利,先头部队的主将必然受挫,而军士一般仅有一半如期到达;强行军三十里去争利,一般只有三分之二的人马如期到达。

这样,部队没有辎重就不能生存,没有粮食供应就不能生存,没有战备物资储备就无以生存。

所以不了解诸侯各国的图谋,就不要和他们结成联盟;不知道山林、险阻和沼泽的地形分布,不能行军;不使用向

导,就不能掌握和利用有利的地形。

所以,用兵是凭借施诡诈出奇兵而获胜的,根据是否有利于获胜决定行动,根据双方情势或分兵或集中为主要变化。

按照战场形势的需要,部队行动迅速时,如狂风飞旋;行进从容时,如森林徐徐展开;攻城掠地时,如烈火迅猛;驻守防御时,如大山岿然;军情隐蔽时,如乌云蔽日;大军出动时,如雷霆万钧。

夺取敌方的财物,掳掠百姓,应分兵行动。

开拓疆土,分夺利益,应该分兵扼守要害。

这些都应该权衡利弊,根据实际情况,相机行事。

率先知道“迂直之计”的将获胜,这就是军争的原则。

《军政》说:“在战场上用语言来指挥,听不清或听不见,所以设置了金鼓;用动作来指挥,看不清或看不见,所以用旌旗。

金鼓、旌旗,是用来统一士兵的视听,统一作战行动的。

既然士兵都服从统一指挥,那么勇敢的将士不会单独前进,胆怯的也不会独自退却。

这就是指挥大军作战的方

法。

所以,夜间作战,要多处点火,频频击鼓;白天打仗要多处设置旌旗。

这些是用来扰乱敌方的视听的。

对于敌方三军,可以挫伤其锐气,可使丧失其士气,对于敌方的将帅,可以动摇他的决心,可使其丧失斗志。

所以,敌人早朝初至,其气必盛;陈兵至中午,则人力困倦而气亦怠惰;待至日暮,人心思归,其气益衰。

善于用兵的人,敌之气锐则避之,趁其士气衰竭时才发起猛攻。

这就是正确运用士气的原则。

用治理严整的我军来对付军政混乱的敌军,用我镇定平稳的军心来对付军心躁动的敌人。

这是掌握并运用军心的方法。

以我就近进入战场而待长途奔袭之敌;以我从容稳定对仓促疲劳之敌;以我饱食之师对饥饿之敌。

这是懂得并利用治己之力以困敌人之力。

不要去迎击旗帜整齐、部伍统一的军队,不要去攻击阵容整肃、士气饱满的军队,这是懂得战场上的随机应变。

所以,用兵的原则是:对占据高地、背倚丘陵之敌,不

要作正面仰攻;对于假装败逃之敌,不要跟踪追击;敌人的精锐部队不要强攻;敌人的诱饵之兵,不要贪食;对正在向本土撤退的部队不要去阻截;对被包围的敌军,要预留缺口;对于陷入绝境的敌人,不要过分逼迫,这些都是用兵的基本原则。

注释

合军聚众:合,集合,这里引申为组织编制。

合军聚众,把人们聚集起来,组成军队。

交和而舍:和,通“合”,我国古代的军门称为合门。

交和而舍,指两军处于对峙状态。

军争:军,军事,这里指打战。

军争,在作战中,争取夺得胜利的有利条件。

以迂为直:指把迂回曲折的弯路变为近便的道路。

以患为利:指把有害的事情变为有利的事情。

后人发,先人至:比敌军后出动,比敌军先到达战地。

举军而争利,则不及:举,全,尽。

举军,指全部携带武器辎重的军队。

举军而争利,率领全部武器辎重的军队去争夺先机之利,就会因行动迟缓而不能按时到达。

委军争利,而辎重捐:委,委弃,选择。

委军,指丢弃笨重装备和辎重的军队。

委军争利,则辎重捐,整句意为率领委军去争夺先机之利,那就会把作战必须的重装备和辎重都丢掉。

擒三将军:三将军,指上、中、下或左、中、右三军将领。

擒,被擒。

擒三将军,三军将领都被擒。

其法十一而至:法,方法。

十一,十分之一。

其法十一而至,用这种方法,只有十分之一的人能按时到达目的地。

无委积:委积,储备物资。

无委积,指没有储备物资。

豫交:豫,通“与”。

豫交,与之结交。

乡导:乡,通“向”。

徐如林:用兵舒缓是像树林那样轻轻晃动。

先知迂直之计者胜:率先了解和运用迂直之计的人会取得胜利。

言不相闻:作战时,以语言指挥,声音听不清楚。

一人之耳目:一,统一、一致。

人,指士卒。

一人之耳目,指进而统一士卒们的行动。

变人之耳目:变,这里作“适应”“便利”解。

变人之耳目,适应士卒的耳目。

三军可夺气,将军可夺心:三军之众可以使它丧失掉锐气,也可以使将帅们失掉坚强的决心和意志。

无邀正正之旗:不要邀击旗帜严整、队列雄壮的敌军。

勿击堂堂之阵:不要去攻击阵容强大、实力雄厚的敌军。

治变:变,这里指的机变。

治变,掌握机变的方法。

高陵勿向:不要去攻击占据了高地的敌军。

背丘勿逆:不要去攻击背靠着丘陵的敌军。

佯北勿从:不要去攻击假装打了败仗的敌军。

饵兵勿食:饵,钓饵。