《中国古代诗词鉴赏》(周兴陆)第一讲、诗以言志

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:10

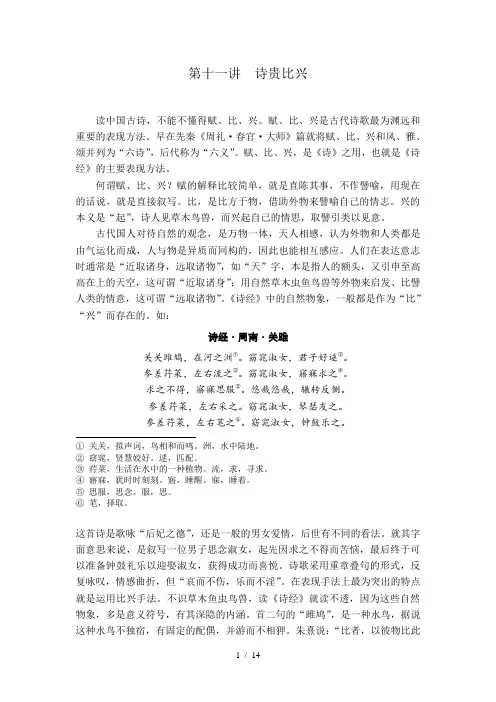

第十一讲诗贵比兴读中国古诗,不能不懂得赋、比、兴。

赋、比、兴是古代诗歌最为渊远和重要的表现方法。

早在先秦《周礼·春官·大师》篇就将赋、比、兴和风、雅、颂并列为“六诗”,后代称为“六义”。

赋、比、兴,是《诗》之用,也就是《诗经》的主要表现方法。

何谓赋、比、兴?赋的解释比较简单,就是直陈其事,不作譬喻,用现在的话说,就是直接叙写。

比,是比方于物,借助外物来譬喻自己的情志。

兴的本义是“起”,诗人见草木鸟兽,而兴起自己的情思,取譬引类以见意。

古代国人对待自然的观念,是万物一体,天人相感,认为外物和人类都是由气运化而成,人与物是异质而同构的,因此也能相互感应。

人们在表达意志时通常是“近取诸身,远取诸物”,如“天”字,本是指人的额头,又引申至高高在上的天空,这可谓“近取诸身”;用自然草木虫鱼鸟兽等外物来启发、比譬人类的情意,这可谓“远取诸物”。

《诗经》中的自然物象,一般都是作为“比”“兴”而存在的。

如:诗经·周南·关雎关关雎鸠,在河之洲①。

窈窕淑女,君子好逑②。

参差荇菜,左右流之③。

窈窕淑女,寤寐求之④。

求之不得,寤寐思服⑤。

悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之⑥。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

①关关,拟声词,鸟相和而鸣。

洲,水中陆地。

②窈窕,贤慧姣好。

逑,匹配。

③荇菜,生活在水中的一种植物。

流,求,寻求。

④寤寐,犹时时刻刻。

寤,睡醒。

寐,睡着。

⑤思服,思念。

服,思。

⑥芼,择取。

这首诗是歌咏“后妃之德”,还是一般的男女爱情,后世有不同的看法。

就其字面意思来说,是叙写一位男子思念淑女,起先因求之不得而苦恼,最后终于可以准备钟鼓礼乐以迎娶淑女,获得成功而喜悦。

诗歌采用重章叠句的形式,反复咏叹,情感曲折,但“哀而不伤,乐而不淫”。

在表现手法上最为突出的特点就是运用比兴手法。

不识草木鱼虫鸟兽,读《诗经》就读不透,因为这些自然物象,多是意义符号,有其深隐的内涵。

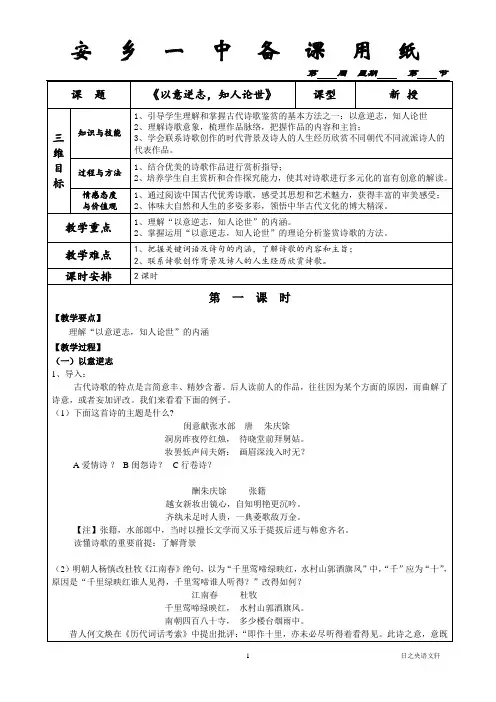

古诗鉴赏第一课——如何读懂诗歌(两课时)山西省运城中学语文组景明学习目标1、梳理、归纳读懂诗歌的一般方法。

2、能够进行能力迁移,基本读懂诗歌。

学习思路:温故而知新,每个知识点都“由课本中来,到高考中去”。

一、温故:登高杜甫风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒怀。

这首诗表现了怎样的思想感情?(通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年飘泊、老病孤愁、忧国伤时、壮志难酬的复杂感情。

)念奴娇·赤壁怀古苏轼大江东去, 浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边, 人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸, 卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年。

小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾, 谈笑间, 樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我, 早生华发。

人生如梦,一尊还酹江月。

这首诗表现了怎样的思想感情?(借咏史抒发作者积极入世,但年已半百仍功业无成的感慨。

)说说你是用什么方法读懂这两首诗歌的?(或者说,你是依据哪些因素分析出诗中所表达的情感的?)二、知新总结归纳读懂诗歌的方法(一)从下面一组题目能读出哪些信息?《邯郸冬至夜思家》《春夜别友人》《征人怨》《左迁至蓝关示侄孙湘》《孤雁》《独坐敬亭山》《西塞山怀古》《从军行》《归园田居》《春夜喜雨》《卜算子·咏梅》《九月九日忆山东兄弟》《琵琶行并序》方法一:读懂题目、小序。

(标题是诗的眼睛,透视它,可知道诗歌的内容,甚至洞察诗歌的主旨。

)(二)了解下列几个诗人的流派及其主要风格特点。

1、李白:豪放飘逸。

(愤世嫉俗)2、杜甫:沉郁顿挫。

(忧国、伤时、伤己)3、王维:清新淡远,自然脱俗。

(半官半隐)4、苏轼:诗清新豪健,词豪放。

(仕途坎坷而旷达)5、李清照:婉约。

(闲适与愁苦)6、辛弃疾:豪放。

(爱国,壮志难酬)…………方法二:了解作者。

(知人论世,诗人的经历、思想、创作风格及所处的时代背景都不同程度的在诗中有所体现。

读懂古代诗歌“六入手”古人云:“诗以言志,歌以发音。

”古代诗歌是我国文化遗产中的瑰宝,其中又以“六义”的诗歌形式最为精妙。

六义是指:比兴、象征、对仗、夸大、转喻、拟人。

这六个手法在古代诗歌中被广泛应用,且深刻影响了后世的文学创作,了解这六入手对我们理解古代诗歌有着重要的意义。

比兴是中国古代诗歌中一种常见的修辞手法,指用一事物或一现象来比喻另一事物。

比喻是指诗人运用比兴手法,将诗歌中的诸多形象、抽象概念和事件对应于人、事、物等,从而使诗歌意义更加丰富。

比兴能够加深诗歌的内涵,使诗歌更加生动形象、通俗易懂,让人在阅读时能够更好地理解和接受诗歌的意境。

象征是古代诗歌中一种常见的修辞手法,它指的是用寓意的手法表现事物的内在含义。

不仅具有明确的意象,也富含深刻的韵味,是古代诗歌中的一种重要表现手法。

在古代诗歌中,象征的运用可以使诗歌的表达更加精练、意蕴更加丰富。

这种表现手法常常被用于描述深刻的内在情感、宏大的抒情思想,从而给读者带来深刻的感悟。

对仗是指古代诗歌中的韵律手法,它强调诗句之间的形式对称和平行关系。

对仗是古代诗歌中创作的基本要求之一,能够增加诗歌的音韵美感,提高诗歌的表现力和感染力。

古代诗歌中的对仗手法不仅体现了诗歌的音韵美感,更是一种精致和复杂的艺术表现形式,使诗歌更加优雅、流畅,给人以美的享受。

夸大是一种修辞手法,指的是在古代诗歌中,通过夸张手法对某事物或现象进行夸大和渲染。

夸大手法可以使诗歌更加生动、富有张力,从而能够吸引读者的眼球,使诗歌更加有趣味性。

在古代诗歌中,夸大手法常常被用于表现诗歌中所要传达的情感和思想,从而使诗歌更加深刻和感人。

转喻是古代诗歌中一种常见的修辞手法,指的是诗人通过暗示或变换词义,使原本的意象自然而然的产生另一种新的诗意。

转喻手法最大的特点是寓意深刻,意象广泛,它常常被诗人用来表现复杂、深刻的思想和情感,从而增加诗歌的艺术价值和审美趣味。

通过转喻手法,诗人可以将诗歌中的抽象的思想显现得更加淋漓尽致,使诗歌更加富美感。

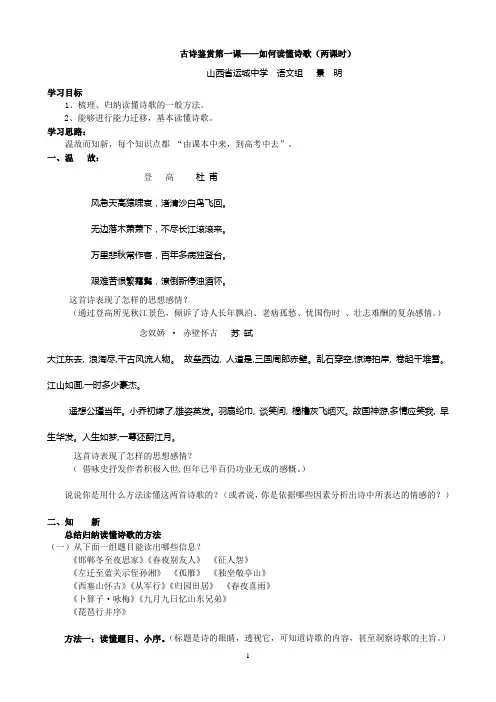

古诗鉴赏第一课——如何读懂诗歌(三课时)学习目标:1、引领学生学会翻译诗歌。

2、梳理、归纳读懂诗歌的一般方法。

3、能够进行能力迁移,基本读懂诗歌。

学习重点、难点:寻找并学会运用读懂诗歌的方法,进行能力迁移训练。

学习思路:温故而知新,每个知识点都“由课本中来,到高考中去”。

第一课时学习内容:了解诗歌特点,细致“翻译”诗歌。

一、明确诗歌特点。

1、诗歌分类:主要包括诗、词、曲。

①古体诗,包括古诗(唐以前的诗歌)、楚辞、乐府诗。

“歌”、“歌行”、“引”、“曲”、“吟”等古诗体裁的诗歌也属古体诗。

古体诗不讲对仗,押韵较自由。

古体诗的发展轨迹:《诗经》→楚辞→汉赋→汉乐府→魏晋南北朝民歌→建安诗歌→陶诗等文人五言诗→唐代的古风、新乐府。

②近体诗,包括律诗和绝句。

③词,又称为诗余、长短句、曲子、曲子词、乐府等。

其特点:调有定格,句有定数,字有定声。

字数不同可分为长调(91字以上)、中调(59-90字)、小令(58字以内)。

词有单调和双调之分,双调就是分两大段,两段的平仄、字数是相等或大致相等的,单调只有一段。

词的一段叫一阙或一片,第一段叫前阙、上阙、上片,第二段叫后阙、下阙、下片。

④曲,又称为词余、乐府。

元曲包括散曲和杂剧。

散曲兴起于金,兴盛于元,体式与词相近。

特点:可以在字数定格外加衬字,较多使用口语。

散曲包括有小令、套数(套曲)两种。

套数是连贯成套的曲子,至少是两曲,多则几十曲。

每一套数都以第一首曲的曲牌作为全套的曲牌名,全套必须同一宫调。

它无宾白科介,只供清唱。

2、古代诗歌语言特点:(1)语言障碍①汉语的字义、词义变化很大,往往一字一词多解。

②格律诗,因为受押韵、平仄、对仗等要求的制约,有的字的字义往往是似而非。

如杜甫《春望》中“白头搔更短浑欲不胜簪”,平时只见“白发”搔更短的,哪来的“白头”搔更短呢?(2)语法障碍——诗歌变形特征中国诗歌对语言的变形,在语法上主要表现为:改变词性、颠倒词序、省略句子成分等等,主要目的是建立格律以造成音乐美,给读者留下艺术想象和再创造的空间。

第三讲诗歌可以叙事与西洋诗歌相比,中国古代的叙事诗显得不够发达,抒情好像是诗歌的专利,叙事是诗人的走穴。

在古代诗坛上,抒情诗占据绝对的主导地位,叙事诗星星点点地缀在抒情诗的天空,没有大的生气。

这样说的意思,并不是说古代没有叙事诗的名篇。

恰恰相反,也有数量可观的叙述名作,流传后世。

我们看《诗经》中的“颂”和“大雅”,就有一些近乎史诗性的作品,追述商、周民族祖先的伟大业绩。

《大雅·生民》篇歌颂周的始祖后稷的传奇人生,后稷是母亲姜嫄踏了上帝的脚印而受孕的(“履帝武敏歆”),出生之后就被抛弃,但是牛羊和鸟都来保护他,就这样活了下来。

后稷从小就懂得农作物的品性(“诞后稷之穑,有相之道”),带领人民种植农作物,发展了农业。

后稷逝世后,周人在丰收的季节里祭祀上帝,归功于始祖后稷。

《国风》中也有一些以叙述为主的篇章,如《魏风·伐檀》。

诗经·魏风·伐檀坎坎伐檀兮,寘之河之干兮,河水清且涟猗①。

不稼不穑,胡取禾三百廛兮②?不狩不猎,胡瞻尔庭有县貆兮③?彼君子兮,不素餐兮④!坎坎伐辐兮,寘之河之侧兮。

河水清且直猗。

不稼不穑,胡取禾三百亿兮⑤?不狩不猎,胡瞻尔庭有县特⑥?彼君子兮,不素食兮。

坎坎伐轮兮,寘之河之漘兮。

河水清且沦猗。

不稼不穑,胡取禾三百囷兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有县鹑兮?彼君子兮,不素飱兮。

①坎坎,伐檀的声音。

寘,置也。

干,水边岸地。

涟猗,即“涟漪”,小的波纹。

②廛,《毛传》:“一夫之居,曰廛。

”③,县,同“悬”。

貆,兽名。

④不素餐,犹“不白吃饭”。

⑤三百亿,郑玄笺:十万曰亿。

三百,禾秉之数。

⑥特,《毛传》:“兽三岁,曰特。

”这是一首劳动者之歌,是伐木者控诉的歌唱,采取重章叠句的手法,好像内心的怨愤,非如此反复唱叹无以发泄,诗歌基本上是采取“赋”,即叙事的方法,讽刺剥削阶级的“在位贪鄙,无功而受禄”(《毛诗小序》)的贪婪生活。

《诗经》六义之一“赋”,即铺陈其事而直言之,是直接的叙事。

初中诗歌赏析第一课教案课程目标:1. 理解诗歌的基本概念,了解诗歌的起源和发展历程。

2. 掌握诗歌的基本特点,如节奏、韵律、意象等。

3. 学会欣赏诗歌,培养对诗歌的兴趣和鉴赏能力。

教学内容:1. 诗歌的基本概念和起源2. 诗歌的基本特点3. 诗歌的欣赏方法教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生思考:你们对诗歌有什么印象?有没有自己喜欢的诗人或诗歌?2. 教师总结:诗歌是一种古老的文学形式,起源于古代的祭祀、歌颂等场合。

它是用高度凝练的语言,形象表达作者情感的一种文学体裁。

二、诗歌的基本概念和起源(10分钟)1. 介绍诗歌的定义:诗歌是一种以节奏、韵律为基础,以意象、情感为核心,具有音乐性、绘画性和抒情性的文学体裁。

2. 讲解诗歌的起源:诗歌起源于古代的祭祀、歌颂等场合,最早的诗歌是我国的《诗经》。

三、诗歌的基本特点(10分钟)1. 节奏和韵律:诗歌具有明显的节奏和韵律,这是诗歌的音乐性体现。

如五言诗、七言诗等。

2. 意象:诗歌通过丰富的意象来表达作者的情感和思想。

如李白的《静夜思》中的“床前明月光,疑是地上霜”。

3. 抒情性:诗歌具有强烈的抒情性,可以表达作者喜怒哀乐等各种情感。

如辛弃疾的《青玉案·元夕》中的“东风夜放花千树,更吹落、星如雨”。

四、诗歌的欣赏方法(10分钟)1. 感受诗歌的音乐美:通过朗读、吟诵等方式,感受诗歌的节奏和韵律。

2. 品味诗歌的意象:分析诗歌中的意象,理解诗人所要表达的情感和思想。

3. 体会诗歌的抒情性:通过诗歌的情感表达,体会诗人的内心世界。

五、课堂小结(5分钟)1. 回顾本节课所学内容,让学生对诗歌有一个整体的认识。

2. 强调诗歌的重要性,鼓励学生在日常生活中多读诗、多欣赏诗歌。

教学评价:1. 学生能理解诗歌的基本概念和起源。

2. 学生能掌握诗歌的基本特点,如节奏、韵律、意象等。

3. 学生能运用欣赏方法,对诗歌进行鉴赏。

教学反思:本节课通过讲解诗歌的基本概念、起源和特点,让学生对诗歌有了初步的认识。

第六讲、咏物以伸意在中国文化中,物与物之间、物与我之间、人与人之间,不是相互隔绝,相互对立的,而是既有区别又相互联系,相互不同而彼此相通。

中国哲学讲“万物一体”,这个“物”也包括人,人与物也是一体的。

自然外物,不是外在于“我”的客观对象,而是与“我”异质同源、相感相通,都是自然元气的不同运化,物与“我”是一体的。

《庄子·齐物论》说:“天地与我并生,而万物与我为一。

”这是中国文化的自然观的最经典表述。

在这种观念支配之下,中国古代诗歌远取诸物,近取诸身,重视外物对诗人内心的感动,诗人内心对外物变化的敏锐感悟。

《诗经》中对自然物摹声拟状,多有简洁而逼真的描写,当然,这些描写只是“兴”,不是诗歌的主体内容。

屈原《橘颂》曰:“后皇嘉树,橘来服兮。

……独立不迁,岂不可喜兮。

”既描写橘树美好外形,翠绿的叶子,洁白的花,层层的枝条,尖尖的棘,圆圆的果实,青黄错杂,色彩鲜艳,更赋予橘一种品格,托橘以言志,象征屈原坚强正直、遗世独立、傲然不迁的人格的象征。

这是古代诗赋的一种常见手法。

早梅何逊兔园标物序①,惊时最是梅。

衔霜当路发,映雪拟寒开。

枝横却月观,花绕凌风台②。

朝洒长门泣③,夕驻临卭杯④。

应知早飘落,故逐上春来。

①兔园,即梁园。

孝文皇帝子刘武,封梁王,封地在今河南商丘东。

刘武为窦太后少子,太后溺爱他,梁王筑东苑,方三百馀里,筑兔园,东西驰猎,拟于天子。

这里代指都城建康中的官园。

时何逊为梁建安王萧伟的记室,建安王伟都督扬州(治所在建康)。

标,显示。

物序,季节时序的变化。

②却月观、凌风台,不详,可能是建康城内观台名。

③长门泣,用汉武帝时陈皇后失宠事。

④临邛杯,用卓文君、司马相如事。

卓文君,蜀临邛人。

何逊的这首诗,非常有名。

之所以有名,可能与两件事有关,一是杜甫《和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄》诗曰:“东阁官梅动诗兴,还如何逊在扬州。

”二是此诗“衔霜当路发,映雪拟寒开”二句,被北宋诗人林逋点化为“雪后园林才半树,水边篱落忽横枝”(《咏梅》),后人誉之为“最有神解”。

第一节、诗以言志如果要比较中国古代诗歌与西洋诗歌的基本差异的话,那么最概括地说,中国古代诗歌没有西方发达的史诗和叙事诗,而是以抒情诗为主,抒情诗在中国古代占绝对优势,即使是叙事诗也染上大量抒情成分。

从文化分工上说,古代史官文化很发达,在春秋时期“左史记言,右史记事”,外界自然变异、社会人事、政治生活都由史官作详细的记载;而诗歌,从传说中尧时的《击壤歌》“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食:帝力于我何有哉”起,就表现出咏叹人生、讴歌生命情怀的取向。

这种主体性指向,在最早的诗学命题“诗言志”中就已鲜明昭揭了。

《今文尚书·尧典》曰:诗言志,歌永言,声依永,律和声。

言志的“志”,即思想怀抱,指主体的内心世界。

“诗言志”,过去被称为“千古诗教之源”(刘毓崧《杜观察古谣谚序》),朱自清《诗言志辨》称之为“中国诗论的开山纲领”。

在宇宙的道、外界的事、内在的志三者中,“诗言志”指向人类主体内在的情志,它指引着中国古代的诗歌创作,不断地向人类心灵深处开掘,探索和表现人类丰富复杂的内心情感世界。

到了西晋,陆机《文赋》提出:“诗缘情而绮靡。

”更强调诗歌的抒情性和审美特征。

“缘情”说把汉人附加在“情”上的种种限制撇在一边,肯定诗歌的抒情性特征,甚至侧重于抒写悲怨之情、个人的切己之情,扩大了诗歌表现人心、人性的广度、深度,是有意义的。

若联系先秦整个诗歌活动来来看,“诗言志”的“志”,还是偏向于社会性的情感,即个人关乎社会的情感。

即使是纯粹的私情,也是合乎理性,与当时的社会礼法并不相违背的。

唐代孔颖达视情志为一,清代纪昀则尚“言志”而斥“缘情”,各有所偏。

鉴于后文“咏物诗”、“山水诗”、“爱情诗”等专讲所论,都是情志不分的,甚至偏于“缘情”的,这一讲还是依从宋明以降关于“诗言志”的理解,着重谈表现思想抱负、人生志向的诗歌。

《左传·鲁定公四年》载,吴伐楚,逐楚王于草莽中,楚大夫申包胥到秦国请求兵援,立于庭墙痛哭不绝,绝食七天,终于感动了秦哀公,“秦哀公为之赋《无衣》,(申包胥)九顿首而坐。

第一节、诗以言志如果要比较中国古代诗歌与西洋诗歌的基本差异的话,那么最概括地说,中国古代诗歌没有西方发达的史诗和叙事诗,而是以抒情诗为主,抒情诗在中国古代占绝对优势,即使是叙事诗也染上大量抒情成分。

从文化分工上说,古代史官文化很发达,在春秋时期“左史记言,右史记事”,外界自然变异、社会人事、政治生活都由史官作详细的记载;而诗歌,从传说中尧时的《击壤歌》“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食:帝力于我何有哉”起,就表现出咏叹人生、讴歌生命情怀的取向。

这种主体性指向,在最早的诗学命题“诗言志”中就已鲜明昭揭了。

《今文尚书·尧典》曰:诗言志,歌永言,声依永,律和声。

言志的“志”,即思想怀抱,指主体的内心世界。

“诗言志”,过去被称为“千古诗教之源”(刘毓崧《杜观察古谣谚序》),朱自清《诗言志辨》称之为“中国诗论的开山纲领”。

在宇宙的道、外界的事、内在的志三者中,“诗言志”指向人类主体内在的情志,它指引着中国古代的诗歌创作,不断地向人类心灵深处开掘,探索和表现人类丰富复杂的内心情感世界。

到了西晋,陆机《文赋》提出:“诗缘情而绮靡。

”更强调诗歌的抒情性和审美特征。

“缘情”说把汉人附加在“情”上的种种限制撇在一边,肯定诗歌的抒情性特征,甚至侧重于抒写悲怨之情、个人的切己之情,扩大了诗歌表现人心、人性的广度、深度,是有意义的。

若联系先秦整个诗歌活动来来看,“诗言志”的“志”,还是偏向于社会性的情感,即个人关乎社会的情感。

即使是纯粹的私情,也是合乎理性,与当时的社会礼法并不相违背的。

唐代孔颖达视情志为一,清代纪昀则尚“言志”而斥“缘情”,各有所偏。

鉴于后文“咏物诗”、“山水诗”、“爱情诗”等专讲所论,都是情志不分的,甚至偏于“缘情”的,这一讲还是依从宋明以降关于“诗言志”的理解,着重谈表现思想抱负、人生志向的诗歌。

《左传·鲁定公四年》载,吴伐楚,逐楚王于草莽中,楚大夫申包胥到秦国请求兵援,立于庭墙痛哭不绝,绝食七天,终于感动了秦哀公,“秦哀公为之赋《无衣》,(申包胥)九顿首而坐。

秦师乃出”。

诗经·秦风·无衣岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师:修我戈矛,与子同仇!岂曰无衣?与子同泽①。

王于兴师:修我矛戟,与子偕作!岂曰无衣?与子同裳②。

王于兴师:修我甲兵,与子偕行!①泽:汗衣。

②裳:陈子展《诗经直解》释为“戎服”(后文引陈子展语,均据此书)。

《无衣》诗旨,汉代《毛诗》解释为刺秦君好战,滥用兵。

但是,从诗意和语气看,都没有讽刺的意思。

汉人解诗是靠不住的。

宋代谢枋得云:“《无衣》一诗,毅然以天下大义为己任,其心忠而诚,其气刚而大,其词壮而直……千载而下,闻其风,莫不兴起。

”说得比较贴切。

《无衣》表现的是秦国愿与楚国同仇敌忾、共同战斗的意志。

这属于言志的“志”。

《左传·闵公二年》记载,卫懿公好鹤,鹤甚至乘大夫之车。

这年,狄人伐卫。

战争爆发时,卫国士兵抱怨懿公无道,不予抵抗,于是打了败仗。

懿公死于兵乱。

他的妹妹远嫁许国的许穆公,称许穆夫人。

许穆夫人怜悯宗国颠覆,于是不顾许国大夫的阻拦,奔赴卫国,吊唁卫侯,作了《载驰》。

诗·鄘风·载驰载驰载驱,归唁卫侯①。

驱马悠悠,言至于漕②。

大夫跋涉③,我心则忧。

①唁:吊失国曰唁,有慰问意。

②言,语气词,无实义。

漕,卫国的东邑。

③大夫跋涉,一云,卫大夫来告难于许。

一云,许大夫之吊卫者。

今从后说。

第一章,许穆妇人感慨:情况紧急,道路漫长,故加快车马,去慰问卫后。

虽然按礼义可以派许国大夫跋涉而去吊慰,但还是不足以释解我心中的忧愁。

既不我嘉,不能旋反①。

视尔不臧,我思不远②。

既不我嘉,不能旋济。

视尔不臧,我思不閟③。

①嘉、臧,都是“善”的意思,这里解作“以为善”。

反,返回。

②嘉、臧:以为善,嘉许。

远:忘。

③閟:朱熹云:闭也,止也,言思之不止也。

第二章,许穆夫人心中想,许人不嘉许我此行,又没有良策,那么,我忧国的思虑怎能抛弃!陟彼阿丘,言采其蝱①。

女子善怀,亦各有行②。

许人尤之③,众稚且狂。

①蝱,贝母也,主疗郁结之疾(朱熹)。

②善怀:多忧思想也(朱熹);好动感情(陈子展)。

行,道,道理。

③尤:责备,非难。

第三章,似以第三者口吻写许穆夫人与许国大夫之间的冲突。

采蝱,喻忧愁之极,许穆夫人说,作为女子,好动感情,但是此行并非意气用事,也各有自己的道理主张,而许国大夫则非难她、责备她,显得又幼稚,又疯狂。

我行其野,芃芃其麦①。

控于大邦②,谁因谁极?③大夫君子,无我有尤④。

百尔所思,不如我所之。

①芃芃,茂盛的样子。

②控:持而告之也。

③因:依靠。

极:至。

④尤,过错、责怪。

第四章,许穆夫人感慨许国之弱小,不能拯救自己的宗国,想控告于大邦,但是又有哪国可以依靠呢?许国的大夫众人还在责备我。

“不管你们有什么想法,都不如我现在急忙奔赴卫国的不错。

”这首诗抒写了许穆夫人对陷于危难中的宗国的忧思和热爱,也表现了这位女子深明大义和刚毅果断的性格。

许穆夫人作为许国君的夫人,除非父母去世才可以奔丧归国,一般是不允许出境的,所以许国大夫非难她。

但是宗国破灭,义当往唁,许穆夫人此举“虽不合于常经,亦天理人情之正”(王先谦语)。

此诗表现的忧国之思和爱国之情,也是“诗言志”的“志”。

东晋的陶渊明,古称“隐逸诗人之宗”(钟嵘《诗品》)。

在文化心灵史上,他是一种超然脱俗的隐逸人格的象征。

他的大量田园诗歌是“爱丘山”本性的自然流露。

梁代萧统赞陶渊明“横素波而傍流,干青云而直上。

语时事则指而可想,论怀抱则旷而且真”(《陶渊明集序》),就是指他高远超俗、本真醇厚的人格。

他的田园诗,就是这种人格的写照。

除了我们熟悉的《归园田居》(少无适俗韵)等外,试看:癸卯岁始春怀古田舍陶渊明先师有遗训,忧道不忧贫。

瞻望邈难逮,转欲志长勤。

秉耒欢时务,解颜劝农人。

平畴交远风,良苗亦怀新。

虽未量岁功,即事多所欣。

耕种有时息,行者无问津。

日入相与归,壶浆劳近邻。

长吟掩柴门,聊为陇亩民。

首二句述孔子语。

《论语·卫灵公》:“子曰:君子谋道不谋食。

耕也,馁在其中矣;学也,禄在其中矣。

君子忧道不忧贫。

”三、四句,谓孔子遗训难以企及,不过可以立志长期亲事农耕。

五、六句,“欢”与“解颜”,承“长勤”,抒写农耕之乐。

陶渊明《庚戌岁九月中于西田获早稻》末云:“遥遥沮溺心,千载乃相关。

但愿长如此,躬耕非所叹。

”尚友春秋时的长沮、桀溺,以隐居为心,故而不觉得躬耕的劳苦,反而获得恢复本性的愉悦。

在这种心境下,看到的平野景象,也是一片欣欣向荣。

七、八句写这种景象,“交”,遇也。

在冗杂的官场遇不到这远风,只有在“平畴”才能亲自感受徐徐清风。

“亦”字传神,心物交汇,诗人回归自然,象佳禾得良时那样,都是顺应本性的自然。

九、十句,写不去计量收成,姑且享受这农事的欣喜。

“行者无问津”,用《论语》中的典故。

《微子》篇:长沮、桀溺耦而耕,孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆者为谁?”子路曰:“为孔丘。

”曰:“是鲁孔丘与?”对曰:“是也。

”曰:“是知津矣。

”陶渊明“少年罕人事,游好在六经”(《饮酒》其十六),他熟悉儒家学说,诗文中引用《论语》达37处,儒家的“安平乐道”是他一生的得力处。

这首诗自谦不能企及孔子的遗训,其实与孔子“四体不勤,五谷不分”相比,陶渊明更为实际,更为平民化。

陶渊明并非生来就是一个平淡人。

他在《杂诗》其五中表白:“猛志逸四海,骞翮思远翥。

”早年他也有志向,有抱负,希望建立功业,但是在晋、宋易代的复杂政治环境中,他“有志不获骋”(《杂诗》其二),于是选择避世归隐。

但是即使归隐以后,他的心境也并非一味平静。

朱熹说:“陶渊明诗,人皆说是平淡,据某看,他自豪放,但豪放得来不觉耳。

其露出本相者,是《咏荆轲》一篇。

平淡底人,如何说得这样言语出来。

”(《朱子语类》卷一百四十)咏荆轲陶渊明燕丹善养士,志在报强嬴①。

招集百夫良②,岁暮得荆卿。

君子死知已③,提剑出燕京。

素骥鸣广陌,慷慨送我行。

雄发指危冠,猛气充长缨。

饮饯易水上,四座列群英。

渐离击悲筑,宋意唱高声④。

萧萧哀风逝,淡淡寒波生。

商音更流涕,羽奏壮士惊⑤。

心知去不归,且有后世名。

登车何时顾,飞盖入秦庭。

凌厉越万里,逶迤过千城。

图穷事自至,豪主正怔营。

惜哉剑术疏,奇功遂不成。

其人虽已没,千载有余情。

①嬴,秦国。

秦王嬴姓。

②百夫良,侠士中最雄峻者。

③君子死知己,《史记·刺客列传》:豫让曰:“士为知己者死。

”④“渐离”二句,《淮南子·泰族训》:“高渐离、宋意为击筑而歌于易水之上。

”筑,古代的一种乐器。

⑤“商音”二句,商音悲壮,羽音慷慨。

荆轲刺秦王事,《史记·刺客列传》、《战国策》都有详细的记载。

荆轲在中国文化史上一直是豪侠的化身,许多失路的英雄只能揽荆轲以入梦,多在诗歌中咏叹他的传奇故事来曲折言志。

在陶渊明之前,阮瑀《咏史》其二就是咏荆轲的,诗曰:“燕丹养勇士,荆轲为上宾。

图擢尽匕首,长驱西入秦。

素车驾白马,相送易水津。

渐离击筑歌,悲声感路人。

举坐同咨嗟,叹气若青云。

”陶渊明此诗则更为著名。

关于这首诗,元代刘履云:“此靖节愤宋武(刘裕)弑夺之变,思欲为晋求得如荆轲者往报焉,故为是咏。

”(《选诗补注》卷五)可备一说。

即使撇开史事,这首诗也是陶渊明“猛志固长在”的证明。

首四句简笔叙述事情缘起,用“百夫良”和“岁暮”烘托荆轲奇士之难求。

后面大段的繁笔渲染,既正面写荆轲报知遇之恩,提剑登车、义无反顾的英雄豪侠形象,又侧面写四座宾客和高渐离、宋意的慷慨悲歌,来烘托此行的豪壮,还用“萧萧哀风逝,淡淡寒波生”两句写苍茫萧瑟的秋景,以渲染悲壮的气氛。

“登车何时顾,飞盖入秦庭。

凌厉越万里,逶迤过千城”,急管繁弦,惊动心魄。

最后故事的结果,诗人只用“惜哉”二字轻轻略过,即使奇功不成,英雄已没,但是豪侠之气千载之后犹然回荡。

清人蒋熏评曰:“摹写荆轲出燕入秦,悲壮淋漓,知浔阳之隐,未尝无意奇功,奈不逢会耳,先生心事逼真如此。

”这就是陶渊明的“猛志”。

古诗自谢灵运以后,声色大开,多铺写“物色”。

“情必极貎以写物,辞必穷力而追新”(刘勰《文心雕龙·明诗》)。

到了杜甫诗中,“穷年忧黎元,叹息肠内热”(《自京赴奉先县咏怀五百字》)的仁厚情怀和“致君尧舜上,再使风俗淳”(《奉赠韦左丞丈二十二韵》)的宏大抱负提升了他诗歌的思想境界,使杜甫诗歌超越一般的感物兴情,表现一己穷达得失的狭小局面,而抒写家国之忧、黎民之苦。

宋人黄彻《(巩石)溪诗话》说“老杜似孟子”,就是指杜甫诗中的情志怀抱。

杜甫早年曾裘马轻狂,浪游齐赵。

天宝六载(746),朝廷诏征天下士人,有一艺者,皆得进京就选。

但是相国李林甫却玩了一个花招,所有赴考布衣,一概不予录取,上表贺“野无遗贤”。

杜甫也在摒弃之列。

于是杜甫逗留长安,过着寄人篱下的生活,穷愁失志,牢骚满腹,写了一首诗奉赠给时任尚书左丞的韦济。