药用植物细胞悬浮培养生产次生代谢产物的研究共35页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:35

植物次生代谢产物的生产技术及工艺进展植物次生代谢产物是植物生命活动中的重要组成部分,在生态系统中发挥着重要的作用。

它们除了在自己的生长中起到重要的作用外,还有很多药用价值。

其中有一些物质已经被广泛地用于医药、香料、染料、高级材料等领域。

然而,由于各种因素的制约,植物次生代谢产物的生产一直是相对困难的。

接下来,我会就植物次生代谢产物的生产技术及工艺进展这一话题进行探讨。

一、植物次生代谢产物的生产技术大体分类生产一直是植物次生代谢产物生产的难点。

在过去,传统的化学合成方法被认为是主要的生产途径。

然而,这种方法的成本较高,且仅适用于某些化学物质的生产。

现在,人们发现通过细胞培养建立起的次生代谢产物生产系统是一种新的方法。

这种方法借助植物本身的代谢机制,可以建立高效、连续、大规模的生产系统,从而大大提高了生产效率。

接下来,我们将对这两种方法进行简单的介绍。

1.1 传统的化学合成方法传统的化学合成方法是指通过人工合成的方式,在实验室中根据物质结构和反应机理对物质进行合成。

和传统的制药行业一样,这种方法也存在许多缺陷。

首先,植物次生代谢产物的化学结构较为复杂,需要很多繁琐的反应步骤,耗时耗力,且合成的产物纯度较低。

其次,这种方法长期以来忽视了环境和生态等方面问题,不利于现代可持续发展的趋势。

1.2 细胞培养方法细胞培养技术是指在体外培养细胞,利用细胞本身的基因信息和代谢途径来合成目标产品。

细胞培养技术具有高效、连续、规模化生产、高纯度、低成本等优点。

尤其在植物次生代谢产物生产领域已经得到广泛应用,成为一种主要的生产方式。

现有的细胞培养方式大致分为固定化细胞培养、悬浮细胞培养、和器官培养三类。

二、植物次生代谢产物的生产工艺进展近年来,随着生物技术的不断发展,植物次生代谢产物的生产效率有了很大的提高。

这里,我们将分别从遗传工程、代谢工程、转化工程、预处理工程和精制工程等方面来介绍植物次生代谢产物生产的几项技术进展。

植物组织细胞培养技术生产次生代谢产物的应用摘要:植物组织细胞培养是现代生物技术应用最重要的一个方面,它是一个应用广泛和快速发展的技术。

植物组织细胞培养技术已应用于植物次生代谢产物的生产,并取得很大成效。

本文讲述组织细胞培养技术在药物、食品、化妆品等方面的次生代谢产物生产的一些应用,以及总结了现在主要植物组织培养技术、植物组织培养技术在实践中的应用。

关键词:次生代谢产物细胞培养代谢产物植物的次生代谢产生的活性物质成分已被人类广泛应用,主要集中在研究制药(如如抗癌药物紫杉醇、疗伤药物紫草宁、保健药物人参皂甙等)、食品添加剂(如生姜、香子兰等)、调味剂(如胡椒、留兰香等)、食用色素(如花青素等)、油料(如如豆寇油、春黄菊油等)、饮料(如咖啡、可可等)、树胶(如阿拉伯胶等)、化妆品、生物杀虫剂和农用化学品等方面。

尽管有些植物次生代谢物质并不是很多,但它们与人类健康密切相关,已成为当前生物领域研究关注的重点。

因此许多植物代谢产物以组织细胞培养技术的方法开发利用,进行大规模生产,使植物次生代谢物质产量和活性提高。

1 植物组织培养技术在实践中的应用[1]21世纪是生物技术迅速发展的世纪,而植物组织培养技术是生物技术中的重要内容,可以用于:植物育种已被越来越广泛的用于扦插难生根植物、引种材料少的植物。

除常规的用器官进行培养,也可以用花药进行花粉单倍体植株育种,这种方法技术简单,对一些植物种来说易于诱导未成熟花粉的分裂,可以进行大群体研究,可以迅速而大量的产生单倍体,具有迅速纯合、选择效率高、排除杂种优势干扰、突变体筛选、消除致死基因等优点。

用于脱毒和离体快繁获得脱除病毒的材料和用于植物材料快速繁殖这方面是目前植物细胞组织培养应用最多最有效的一方面. 世界上受病毒危害的植物很多,而园艺植物受病毒危害更为严重,当植物被病毒侵染后,常常造成生长迟缓、品质变劣、产量大幅度降低等危害,目前,已经在马铃薯、甘薯、草莓、大蒜、苹果、香蕉等多种作物上大规模应用;离体培养的优点就是快速,而且材料来源单一,遗传背景一致,不受季节和地区的限制,重复性好,所以离体快速繁殖已经广泛应用于果树,中药材等的栽培。

植物细胞培养生产次生代谢产物的研究进展植物细胞培养生产次生代谢产物的研究进展08生物科学081003011 余芸摘要:利用植物细胞培养生产代谢产物具有十分广阔的前景。

对利用植物细胞培养技术生产次生代谢产物的条件控制、生产方法和在制药工业上的应用进行了综述,并对该技术的发展趋势进行了展望。

关键字:植物细胞培养次生代谢产物工业应用植物细胞培养始于本世纪初,并不可争议地具有工业化潜力。

目前植物细胞培养生产的化合物很多,包括糖类、酚类、脂类、蛋白质、核酸以及帖类和生物碱等初生和次生代谢产物,植物细胞培养的应用主要包括以下3个方面:有用物质(次生代谢产物)的生产;植物无性系的快速繁殖和遗传突变体的筛选;植物细胞遗传、生理、生化和病毒方面的深入研究。

但是由于植物细胞大规模培养技术的局限性使得植物细胞仍难以实现大规模工业化生产,迫切需要进一步研究和发展细胞培养条件的优化控制及其工艺。

1 植物细胞培养技术生产次生代谢产物的研究历史及现状植物次生代谢的概念是在1891年南KOSS—ZEL首先明确提出的[1]。

植物细胞培养技术源于德国著名植物学家HABERLANDT(1902)提出的细胞全能性学说。

植物细胞具备生物合成的全能性,即每个培养细胞保留着完整的遗传信息,能生产所有母体植物中合成的化学物质。

1.1植物细胞培养技术特点与其它的方法相比,应用植物细胞培养技术生产次生代谢产物爨有以下优点:(1)能够保证产物在一个限定的生产系统中连续、均匀生产,不受病虫害、地理和季节等各种环境因素的影响;(2)可以在生物反应器中进行大规模培养,并通过控制环境条件得到超过整株植物产量的代谢产物;(3)所获得的产物可从培养体系内直接提取,并快速、高效的回收与利用,简化了分离与纯化的步骤;(4)有利于细胞筛选、生物转化,合成新的有效成分[2]。

;(5)有利于研究植物的代谢途径,还可以利用某些基因工程手段探索与创造薪的合成路线,得到价值更高的产品;(6)节省大量用于种植原料的农田,以便进行粮食作物的生产。

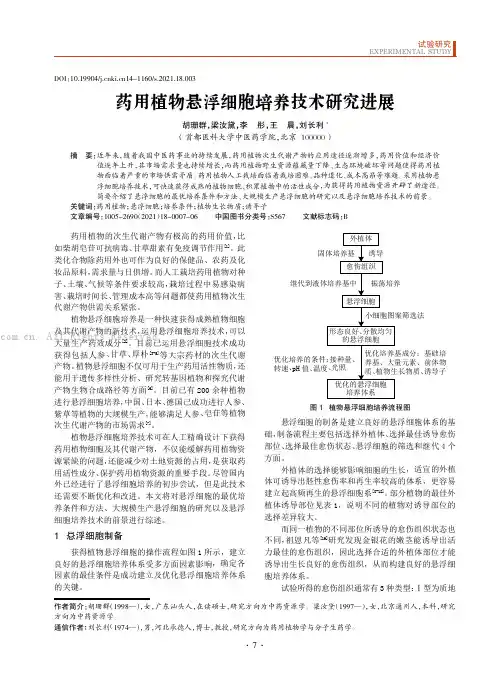

DOI :10.19904/14-1160/s.2021.18.003药用植物悬浮细胞培养技术研究进展胡珊群,梁汝黛,李彤,王晨,刘长利*(首都医科大学中医药学院,北京100000)摘要:近年来,随着我国中医药事业的持续发展,药用植物次生代谢产物的应用途径逐渐增多,药用价值和经济价值逐年上升,其市场需求量也持续增长,而药用植物野生资源蕴藏量下降、生态环境破坏等问题使得药用植物面临着严重的市场供需矛盾。

药用植物人工栽培面临着栽培困难、品种退化、成本高昂等难题。

采用植物悬浮细胞培养技术,可快速获得成熟的植物细胞、积累植物中的活性成分,为获得药用植物资源开辟了新途径。

简要介绍了悬浮细胞的最优培养条件和方法、大规模生产悬浮细胞的研究以及悬浮细胞培养技术的前景。

关键词:药用植物;悬浮细胞;培养条件;植物生长物质;诱导子文章编号:1005-2690(2021)18-0007-06中国图书分类号:S567文献标志码:B药用植物的次生代谢产物有极高的药用价值,比如柴胡皂苷可抗病毒、甘草甜素有免疫调节作用[1]。

此类化合物除药用外也可作为良好的保健品、农药及化妆品原料,需求量与日俱增。

而人工栽培药用植物对种子、土壤、气候等条件要求较高,栽培过程中易感染病害、栽培时间长、管理成本高等问题都使药用植物次生代谢产物供需关系紧张。

植物悬浮细胞培养是一种快速获得成熟植物细胞及其代谢产物的新技术,运用悬浮细胞培养技术,可以大量生产药效成分[2]。

目前已运用悬浮细胞技术成功获得包括人参、甘草、厚朴[3-5]等大宗药材的次生代谢产物。

植物悬浮细胞不仅可用于生产药用活性物质,还能用于遗传多样性分析、研究转基因植物和探究代谢产物生物合成路径等方面[6]。

目前已有200余种植物进行悬浮细胞培养,中国、日本、德国已成功进行人参、紫草等植物的大规模生产,能够满足人参、皂苷等植物次生代谢产物的市场需求[7]。

植物悬浮细胞培养技术可在人工精确设计下获得药用植物细胞及其代谢产物,不仅能缓解药用植物资源紧缺的问题,还能减少对土地资源的占用,是获取药用活性成分、保护药用植物资源的重要手段。

植物细胞培养生产次级代谢产物的影响因素与对策植物细胞培养技术是将植物体的某一部分经过无菌处理,置于人工培养基上使其细胞增殖,进而按需要进行培养的技术。

利用植物细胞培养技术生产有用代谢产物,已成为继微生物技术以后当代生物技术重要的发展领域。

据不完全统计,我国已对400多种植物建立了组织和细胞培养体系,并从中分离出600多种代谢产物。

1外植体的影响同一植株不同部位的组织进行培养时,其产物或产物积累量不同。

银杏叶来源的愈伤组织黄酮含量为1.5%,茎段来源的愈伤组织为1.0%,而子叶来源的愈伤组织仅为0.3%。

Mischenko等[3]在茜草愈伤组织培养过程中发现,来源于叶柄和茎的愈伤组织蒽醌累积量比来源于茎尖和叶的愈伤组织高。

徐咏梅等对杜仲乔林与叶林2种栽培模式下树皮中次生代谢物的含量差异研究发现,乔林树皮中杜仲醇、总黄酮和杜仲胶的含量均比叶林树皮中的高,而叶林树皮中绿原酸、京尼平甙酸和桃叶珊瑚甙比乔林树皮中的高。

因此,利用植物细胞培养生产次生代谢物时,选择能诱导出疏松易碎、生长快速且具有较高次生代谢物合成能力的愈伤组织的外植体非常重要。

2培养基的影响2.1培养基种类在细胞培养中,愈伤组织生长和次生代谢物产生的最佳培养基一般是不一致的。

钟青平等研究不同培养条件下的栀子愈伤组织生长和栀子黄色素的产生时发现,B5、MG-5基本培养基有利于愈伤组织生长;M-9基本培养基有利于黄色素合成。

甘烦远等认为MC培养基对红花愈伤组织生长和生育酚的形成最有效。

因此在组织培养时可以采用二步培养法,根据生长及代谢的需要,调整基本培养基。

2.2培养基组分2.2.1碳源不同的培养细胞适合生长和次生代谢物积累的碳源种类不同。

郑穗平等,在研究玫瑰茄细胞生长和花青素生成时发现,蔗糖作为碳源,细胞的生长量高,葡萄糖作为碳源,细胞花青素的含量高。

赵德修等研究发现,5%蔗糖+1%葡萄糖组合对雪莲愈伤组织生长不仅有利,而且细胞中总黄酮的含量也最高。

植物细胞培养生产次生代谢产物中的影响因素论文导读:植物细胞培养是获得植物有用代谢产物的来源。

但由于许多次生代谢产物储存于液泡里。

并诱导植物细胞次生代谢产物的释放。

关键词:植物细胞培养,次生代谢产物,诱导,两相培养法天然药物是药物的一个重要的组成成分,它来自于植物、动物、矿物和微生物,但以种类繁多的植物为主。

天然药物之所以能防病治病,其物质基础是其中所含有的有效成分,包括一系列的植物细胞次生代谢产物[1] 。

而目前由于环境恶化的影响,一些天然的药用植物近乎灭绝,还有一些由于生境特异,生长缓慢,人工栽培困难,加上长期以来的粗放型和掠夺性的开采,其资源已严重匮乏,自然资源已难以满足日夜增长的临床需要。

因此,应用现代生物技术进行天然药用植物细胞大规模培养提取获得医疗、化妆等所需的活性成分来满足日益增长的市场需求,已在实践中得到了应用。

植物细胞培养是获得植物有用代谢产物的来源。

目前植物细胞培养难以工业放大的一个关键问题是生产技术成本过高,虽然实现了植物细胞的连续使用,减少由于接种量过高而产生的附加成本,缩短培养周期。

但由于许多次生代谢产物储存于液泡里,释放量很少或根本不释放,限制了植物细胞培养技术在工业上的应用,同时也增加了后期分离产物的操作难度,为此如何在适当的条件下优化植物细胞的培养,并诱导植物细胞次生代谢产物的释放,就显得尤为重要。

本文就此从以下方面进行综述。

1.培养条件的调控1.1PH值的影响培养基的酸度对植物细胞代谢产物的分泌很重要,一些次级代谢产物是与H+通过对运方式跨膜传递的。

由于细胞膜两侧的PH值差控制对运的方向,因此当培养基中的PH值降低时,即培养基中的H+离子浓度升高时,就会促使次生代谢产物向胞外运输,而H+会向胞内运输。

如降低培养基的PH值,可有效提高大麦细胞释放七叶氰;高山红景天细胞红景天氰的释放实验也得到同样的效果[2] 。

因此,在植物细胞培养过程中,通常PH作为一个重要的参数被控制在一定的范围内,植物细胞培养的适宜PH值一般为5-6。

随着人们对药用植物资源的利用度日益增加,使不少药用植物资源处于濒危状态。

面对着药用植物有限的蕴藏量,如何进行合理有效地开发利用是我们亟待解决的问题。

而自然界许多珍贵药用植物的有效成分是其次生代谢产物,药用植物的次生代谢产物作为药品、香料越来越得到关注。

自从20世纪50年代提出用植物细胞大量培养作为工业化生产药用植物次生代谢产物的一条途径以来,实践表明,采用药用植物细胞培养技术生产次生代谢产物是解决资源问题的较为有效的途径。

1.药用植物次生代谢产物药用植物次生代谢产物是指药用植物体内的一大类化合物,它们是细胞生命活动或植物生长发育正常运行的非必需的小分子化合物,其产生和分布通常有种属、器官、组织以及生长发育时期的特异性。

次生代谢过程被认为是植物在长期进化中对生态环境适应的结果,它在处理植物与生态环境的关系中充当着重要的角色。

许多植物在受到病原微生物的侵染后,产生并大量积累次生代谢产物,以增强自身的免疫力和抵抗力。

植物次生代谢途径是高度分支的途径,这些途径在植物体内或细胞中并不全部开放,而是定位于某一器官、组织、细胞或细胞器中并受到独立的调控。

不同药用植物的次生代谢产物的合成和积累经常在不同的部位,薄荷属植物次生代谢产物积累在油腺等特殊的结构当中,还有青蒿中的青蒿素的合成和储藏均在腺体特异细胞器中进行。

药用植物次生代谢物种类繁多,结构迥异。

这些次生代谢产物可分为苯丙素类、醌类、黄酮类、单宁类、类萜、甾体及其甙、生物碱七大类。

还有人根据次生产物的生源途径分为酚类化合物、类萜类化合物、含氮化合物(如生物碱)等三大类,据报道每一大类的已知化合物都有数千种甚至数万种以上。

在植物的某个发育时期或某个器官中,次生代谢产物可能成为代谢库的主要成分,比如橡胶树产生大量橡胶和甜菊叶中甜菊甙的含量可达干重的10%以上。

2.药用植物细胞培养技术在次生代谢产物的生产中,药用植物细胞培养技术是通过给予体外生长的植物细胞一定的营养条件,使其生长,并根据植物或植物不同组织的细胞调节生长条件来获取所需的次生代谢产物的生物技术。

酵母提取物诱导欧洲花楸悬浮细胞合成次生代谢产物的机制探究以欧洲花楸悬浮培养细胞(SASC)为材料,检测酵母提取物(YE)处理后SASC生理生化指标的变化,初步探究YE诱导SASC合成次生代谢产物的机制。

结果表明:YE诱导SASC合成了5种联苯类化合物,且5种化合物含量随诱导时间的延长呈现不同的变化规律;YE处理抑制细胞的生长;细胞培养液中的pH随着处理时间的延长逐渐降低;细胞中的可溶性蛋白质含量表现为缓慢下降的变化趋势,YE处理组(YE组)可溶性蛋白质含量与对照组(CK组)相比显著增加,最高时相对增量达到了147.76%;CK组和YE组细胞外Ca2+都表现为内流,但YE组的内流明显小于CK组。

说明YE誘导使细胞处于一种胁迫状态,不利于细胞的生长,迫使细胞合成了联苯类化合物抵御外界胁迫;细胞内可溶性蛋白可能作为酶类参与调控化合物的合成;Ca2+信号分子可能介导细胞应对YE胁迫的信号转导。

标签:欧洲花楸悬浮细胞;酵母提取物;次生代谢产物;机制欧洲花楸悬浮细胞(SASC)生长速度快、周期短,可作为很好的研究材料[5],已有研究发现用酵母提取物(YE)作为诱导子处理可使SASC迅速合成联苯类化合物[6]。

但是,目前这类具有植保素作用的化合物合成机制尚不明确,还有待进一步的研究。

本实验以SASC为材料,通过检测YE处理后SASC次生代谢产物的变化及其细胞培养液中pH、可溶性蛋白含量、细胞外Ca2+流等生理生化指标的变化,初步探究YE诱导SASC合成次生代谢产物的机制,尤其是从可溶性蛋白和钙离子2个方面为机制研究提供了很好的思路和方向,为更深层次地研究打下基础。

1 材料欧洲花楸悬浮细胞系由中国科学院植物研究所叶和春研究员赠送。

培养箱(Conviron Adaptis CMP6010);超大型摇床(ZYSA0351);电子天平(Sartorius BS 2202S);超净工作台(SW-CJ-2FD型双人单面净化工作台);分析型酸度计(JENWAY3510);高效液相仪(Waters 2695_2996);UV检测器(T6新世纪19-1650-01-1169);液质联用仪(Agilent 6320 Ion Trap);其他常规设备。