颅内动脉瘤介入医疗质量控制指标(2018Rankin

- 格式:pdf

- 大小:264.91 KB

- 文档页数:8

沂南县人民医院

介入诊疗第一季度总结分析(2018年)

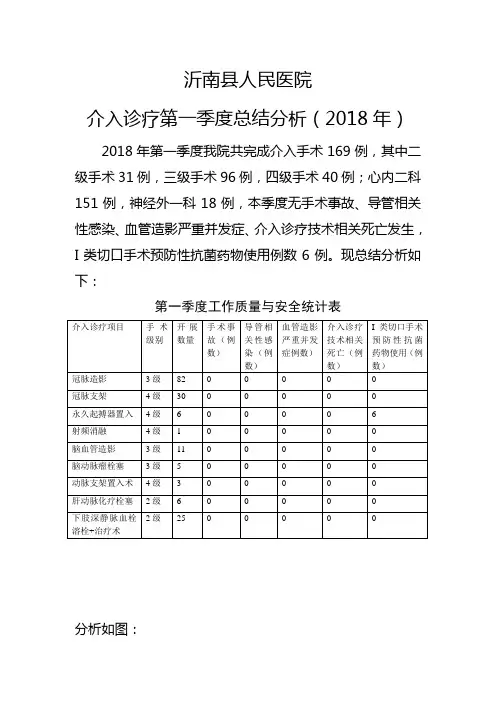

2018年第一季度我院共完成介入手术169例,其中二级手术31例,三级手术96例,四级手术40例;心内二科151例,神经外一科18例,本季度无手术事故、导管相关性感染、血管造影严重并发症、介入诊疗技术相关死亡发生,I类切口手术预防性抗菌药物使用例数6例。

现总结分析如下:

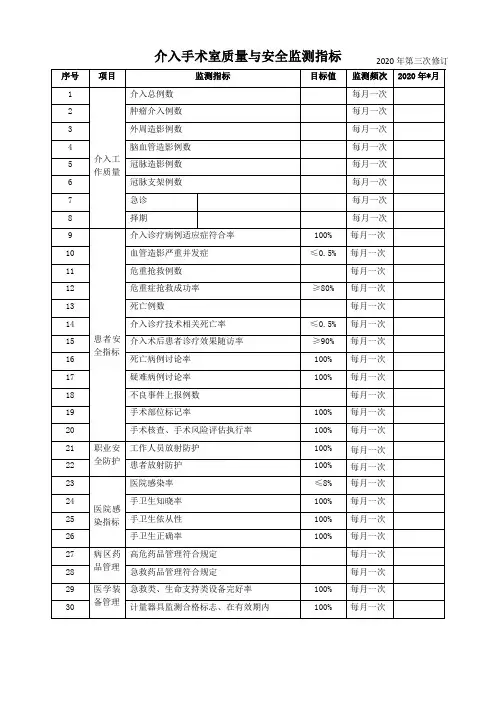

第一季度工作质量与安全统计表

分析如图:

介入诊疗医师工作量统计(第一季度)

图表分析如下:

介入诊疗科室工作量统计(第一季度)

2018年第一季度介入手术质量控制统计

图表分析如下:

如上表所示,介入手术适应症符合率较低,为提高介入手术适应症符合率,医务科与介入诊疗科负责人范广法、神经外一科科主任袁中顺、心内二科侯广春主任及各科室的介入手术医师共同讨论分析问题存在的原因并提出了整改措施。

分析如下图:

问题分析-鱼骨图

二、整改措施

按照卫生部、相关规定开展介入诊疗适应症符合率整顿。

主要措施有:

1.完善规章制度,加大落实力度,进一步提高认识,切实加强组织领导,规范手术治疗适应症符合率统计。

2.信息科每月对相关数据统计、分析。

3.采取多种有效措施,提高医院管理水平:医院对各手术科室进行目标分解细化。

对任务完成不理想的科室进行通报。

4.进一步做手术适应症符合应用培训。

医务科

2018年4月15

日。

颅内动脉瘤诊疗规范3颅内动脉瘤颅内动脉瘤是颅内动脉的局限性异常扩大,以囊性动脉瘤最为常见,其他还有梭形动脉瘤、夹层动脉瘤等。

囊性动脉瘤,也称浆果样动脉瘤,通常位于脑内大动脉的分叉部,即血管中血流动力学冲击最大的部位。

梭形动脉瘤则在椎基底动脉系统更常见。

颅内动脉瘤是引起自发性蛛网膜下腔出血(SAH)最常见的原因。

[诊断标准](一)临床表现1.破裂出血症状是颅内动脉瘤最常见的临床表现。

动脉瘤破裂可引起蛛网膜下腔出血、脑内出血、脑室内出血或硬脑膜下腔出血等。

其中,蛛网膜下腔出血(SAH)最为常见。

典型症状和体征有剧烈头痛、呕吐甚至昏迷等。

当存在脑室内出血时通常预后较差,而脑室大小是重要的预后因素之一。

1)SAH症状突发剧烈头痛是最常见的症状,高达97%的病人出现。

通常合并呕吐、晕厥、颈部疼痛(脑膜刺激征)及畏光。

如果有意识丧失,病人可能很快恢复神志。

可伴发局灶性颅神经功能障碍发生,如动脉瘤压迫致第3神经麻痹而导致复视和/或上睑下垂,随脑脊液沿蛛网膜下腔向下流动的血液刺激腰神经根引起腰背部疼痛。

然而警示性头痛可能发生于无SAH或由于动脉瘤增大或局限于动脉瘤壁的出血。

警示性头痛通常突然发生,程度严重,在1天之内消失。

2)SAH体征A.脑膜刺激征:颈强直(特别是屈曲时)常发生于6-24小时,病人Kerning征阳性(大腿屈曲90度,同时膝关节弯曲,然后伸直膝关节,阳性表现为腘肌疼痛),或Brudzinski征(屈曲病人颈部,阳性表现为不自主髋部屈曲)。

B.高血压;C.局灶性神经功能丧失,如动眼神经麻痹、偏瘫等;D.迟钝或昏迷;在SAH后可由于一个或几个合并原因导致昏迷,包括颅内压升高、实质内出血损伤脑组织(同样导致颅内压升高)、脑积水、弥漫性缺血(可能继发于颅内压升高)、抽搐、低血流(减少脑血流):由于心输出量减少所致等;E.眼底出血:伴随SAH发生的眼出血可以有三种形式,可以单独或不同组合形式出现。

a.透明膜下(视网膜前)出血:眼底观察可见视神经盘旁边有明亮的红色出血,使视网膜静脉模糊不清,可能伴随高的死亡率。

颅内动脉瘤诊疗规范(最新版)颅内动脉瘤是一种局限性异常扩大的颅内动脉,其中囊性动脉瘤最为常见,其他类型包括梭形动脉瘤和夹层动脉瘤。

囊性动脉瘤通常位于脑内大动脉的分叉部,是血管中血流动力学冲击最大的部位,而梭形动脉瘤则在椎基底动脉系统更为常见。

颅内动脉瘤是引起自发性蛛网膜下腔出血(SAH)最常见的原因。

诊断颅内动脉瘤的标准包括临床表现和影像学检查。

破裂出血是颅内动脉瘤最常见的临床表现,其症状包括剧烈头痛、呕吐和昏迷等。

蛛网膜下腔出血(SAH)是最为常见的病变之一,而脑室内出血通常预后较差。

SAH还可能导致局灶性颅神经功能障碍,如动脉瘤压迫致第3神经麻痹而导致复视和/或上睑下垂,随脑脊液沿蛛网膜下腔向下流动的血液刺激腰神经根引起腰背部疼痛。

警示性头痛可能发生于无SAH或由于动脉瘤增大或局限于动脉瘤壁的出血。

诊断SAH的体征包括脑膜刺激征、高血压、局灶性神经功能丧失、迟钝或昏迷以及眼底出血等。

眼底出血可以单独或不同组合形式出现,其中透明膜下出血可能伴随高的死亡率。

C。

玻璃体出血是指在眼球玻璃体中发生的出血现象,也称为Terson氏综合征或Terson综合征。

通常是双侧发生,但也可能由其他原因引起,如AVM破裂等导致颅内压增高。

初次检查时常常会被遗漏,但通常会在初次检查时表现出来,迟发性的情况也可能发生,可能会伴随再次出血。

患有玻璃体出血的患者死亡率高于没有出血的患者。

大多数患者在6到12个月内可以自行消退,但对于视力无望恢复或希望更快地改善视力的患者,可以考虑进行玻璃体摘除手术。

3.临床血管痉挛是指SAH后迟发性的局灶缺血性神经功能障碍,也称为“迟发性缺血性神经功能缺失(DIND)”或“症状性血管痉挛”。

其临床表现为精神混乱或意识水平下降,伴有局灶性神经功能缺损,如语言或运动受限。

症状通常会缓慢出现,包括头痛加重、昏睡、脑膜刺激征和局灶性神经体征,可能会出现以下临床综合征:大脑前动脉综合征:以额叶症状为主,可能表现为意识丧失、握持/吸吮反射、尿失禁、嗜睡、迟缓、精神错乱、低语等。

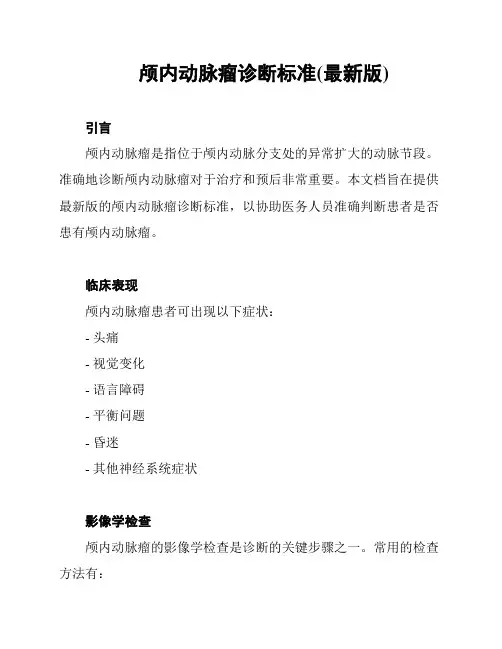

颅内动脉瘤诊断标准(最新版)

引言

颅内动脉瘤是指位于颅内动脉分支处的异常扩大的动脉节段。

准确地诊断颅内动脉瘤对于治疗和预后非常重要。

本文档旨在提供最新版的颅内动脉瘤诊断标准,以协助医务人员准确判断患者是否患有颅内动脉瘤。

临床表现

颅内动脉瘤患者可出现以下症状:

- 头痛

- 视觉变化

- 语言障碍

- 平衡问题

- 昏迷

- 其他神经系统症状

影像学检查

颅内动脉瘤的影像学检查是诊断的关键步骤之一。

常用的检查方法有:

- 颅内血管造影(DSA)

- 磁共振血管成像(MRA)

- 计算机断层扫描(CT)和CT血管造影(CTA)

- 彩色多普勒超声检查

病理检查

病理检查是确诊颅内动脉瘤的金标准。

常见的病理检查方法包括:

- 动脉造影术

- 手术切除后的病理检查

分类标准

颅内动脉瘤根据其形态和病理特点可分为多种类型,常用的分类标准有:

- 瘤体大小(如微小、小、中等、巨大等)

- 瘤体形状(如囊状、梭形、分叶状等)

- 瘤体位置(如前循环、后循环等)

诊断标准

根据患者的临床表现、影像学检查和病理检查结果,颅内动脉瘤的诊断可根据以下标准进行:

- 明确出现颅内动脉瘤症状和体征的患者,并通过影像学检查或病理检查确诊。

- 无症状患者,通过影像学检查发现颅内动脉瘤,需排除其他病因引起的异常动脉形态。

结论

本文档提供了最新版的颅内动脉瘤诊断标准,以协助医务人员准确判断患者是否患有颅内动脉瘤。

诊断标准的准确性对于患者的治疗和预后至关重要,因此建议医务人员在实践中严格遵守最新的诊断标准。

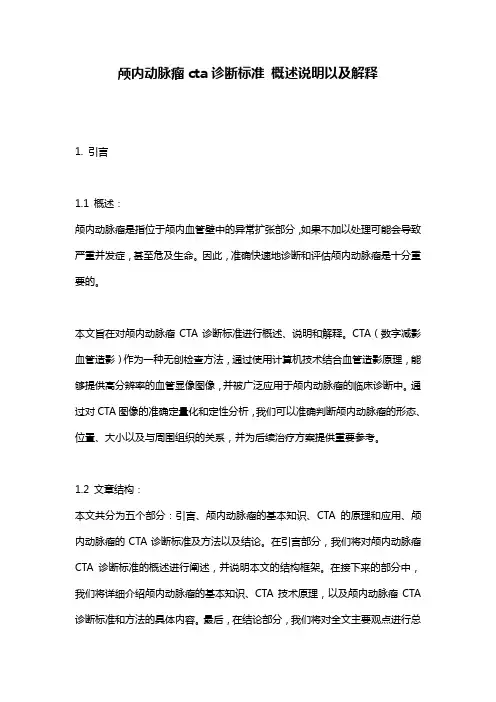

颅内动脉瘤cta诊断标准概述说明以及解释1. 引言1.1 概述:颅内动脉瘤是指位于颅内血管壁中的异常扩张部分,如果不加以处理可能会导致严重并发症,甚至危及生命。

因此,准确快速地诊断和评估颅内动脉瘤是十分重要的。

本文旨在对颅内动脉瘤CTA诊断标准进行概述、说明和解释。

CTA(数字减影血管造影)作为一种无创检查方法,通过使用计算机技术结合血管造影原理,能够提供高分辨率的血管显像图像,并被广泛应用于颅内动脉瘤的临床诊断中。

通过对CTA图像的准确定量化和定性分析,我们可以准确判断颅内动脉瘤的形态、位置、大小以及与周围组织的关系,并为后续治疗方案提供重要参考。

1.2 文章结构:本文共分为五个部分:引言、颅内动脉瘤的基本知识、CTA的原理和应用、颅内动脉瘤的CTA诊断标准及方法以及结论。

在引言部分,我们将对颅内动脉瘤CTA诊断标准的概述进行阐述,并说明本文的结构框架。

在接下来的部分中,我们将详细介绍颅内动脉瘤的基本知识、CTA技术原理,以及颅内动脉瘤CTA 诊断标准和方法的具体内容。

最后,在结论部分,我们将对全文主要观点进行总结,并展望未来可能的发展方向。

1.3 目的:本文的目的是为读者提供关于颅内动脉瘤CTA诊断标准的全面了解,包括在临床实践中应用CTA进行颅内动脉瘤检测与评估所需注意事项、技术参数和操作步骤等。

通过本文中对已有研究成果、标准制定与评估方法等内容的解释和整理,旨在促进颅内动脉瘤CTA诊断水平的提高和规范化,为医生在临床中更好地运用该技术提供参考依据。

2. 颅内动脉瘤的基本知识2.1 定义和分类颅内动脉瘤是指颅内动脉壁局部扩张形成的血管性病变。

它可以分为多种类型,常见的包括海绵窦瘤、感染性动脉瘤、粟粒样小动脉瘤和真性动脉瘤等。

其中最常见的类型是真性动脉瘤,它是由于动脉壁发生结构异常导致部分或全部层次失去弹性而引起。

2.2 流行病学数据根据统计数据显示,颅内动脉瘤发生率大约为0.5%-7%,男性发生率略高于女性。

颅内动脉瘤血管内治疗疗效评估目的分析颅内动脉瘤实施血管内治疗的方法和效果。

方法选取我院2012年1月~2015年6月收治的颅内动脉瘤患者80例作为研究对象,按照不同手术方法分为对照组35例与试验组45例,对照组实施显微手术;试验组实施血管内介入治疗。

观察两组疗效,比较并发症和肿瘤复发情况。

结果试验组恢复良好比例为88.9%,高于对照组的68.6%,重度残疾比例为2.2%,低于对照组的17.1%;术后并发症发生率分别为6.7%、25.7%,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论血管内介入治疗颅内动脉瘤疗效优于显微手术,有利于改善患者预后、促进功能恢复,值得推广。

标签:颅内动脉瘤;血管内治疗;并发症颅内动脉瘤属于常见的脑血管病变,表现为脑血管瘤样突起,是导致蛛网膜下腔出血的主要原因。

流行病学研究显示,该疾病在40~60岁的女性群体中发病率高,如不及时诊疗会威胁生命健康[1]。

随着医疗技术的进步,血管内介入手术治疗在临床上的应用普遍,相比于常规开颅手术表现出诸多优势。

本文对我院收治的80例患者进行研究,探讨了血管内治疗的方法和效果,为临床应用提供参考价值。

详细报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院2012年1月~2015年6月收治的颅内动脉瘤患者80例作为研究对象。

按照不同手术方法将患者分为对照组35例与试验组45例。

对照组中,男16例(45.7%),女19例(54.3%);年龄23~75岁,平均年龄(47.3±2.5)岁;Hunt-Hess分级:Ⅰ级6例、Ⅱ级10例、Ⅲ级13例、Ⅳ级4例、Ⅴ级2例。

试验组中,男20例(44.4%),女25例(55.6%);年龄20~74岁,平均年龄(46.8±3.1)岁;Hunt-Hess分级:Ⅰ级8例、Ⅱ级12例、Ⅲ级16例、Ⅳ级6例、Ⅴ级3例。

两组患者的一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入和排除标准(1)纳入标准:依据《恶性肿瘤介入治疗学》,患者经颅脑CT或MRI检查、血管造影检查后确诊,满足手术指征;本次研究获得医院伦理委员会批准,患者知情且自愿参与,能够积极配合医师操作。

科学护理血管内介入栓塞术治疗颅内动脉瘤的护理对策及效果评价朱润英,张飞婷 (昆明医科大学第二附属医院,云南昆明 650000)摘要:目的:探讨颅内动脉瘤患者接受血管内介入栓塞术治疗过程中的临床护理内容及应用效果。

方法:本次研究对象为我院收治的颅内动脉瘤患者,共70例,均采用血管内介入栓塞手术进行治疗,在围手术期间,分别展开常规护理、综合护理,并以此为依据将所选患者分组实验,对应组名为对照组、观察组,每组各35例。

结果:观察组生活质量评分优于对照组,术后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。

结论:应用综合护理模式,许多护理细节得到落实,包括血管内介入栓塞术治疗前的准备、术后并发症的预防等内容,强化临床治疗效果,有利于患者身体的尽快恢复。

关键词:颅内动脉瘤;血管内介入栓塞术;临床护理;效果在脑血管疾病治疗中,颅内脑动脉瘤是一种对人体有着较大危害性的疾病类型,具有较高的致残率和致死率,血压升高、头痛、呕吐等是患者主要的临床症状表现。

为了缓解患者的病症,改善患者的不良症状,在临床治疗中,通常会展开血管内介入栓塞术。

虽然手术疗效是比较明显,但围术期仍存在较多的安全隐患。

基于此,应加强患者围手术期的护理干预力度,在手术前、中、后三个阶段,根据患者的实际身体及心理状况,给予其综合性护理服务,包括患者的体位干预、饮食护理、并发症预防、心理干预等内容,在确保患者治疗安全的前提下,提高临床治疗有效率,促进患者的身体康复。

1资料与方法1.1 一般资料本次研究对象为我院收治的70例颅内动脉瘤患者,在患者进行血管内介入栓塞手术治疗中,按照围术期护理模式的不同应用进行分组。

其中,观察组男女各25例、10例;最大年龄不超过80岁,最小年龄不低于42岁,年龄平均值为(61.28±2.72)岁。

对照组男女各23例、12例;对应年龄平均值为(60.83±3.17)岁。

通过疾病临床诊断,所有患者均已经确诊,并且符合手术开展的要求,无严重血液疾病、精神病,本次研究在所有患者知情并且签署同意书的情况下展开,两组年龄、性别等基本资料均衡可比(P>0.05)。

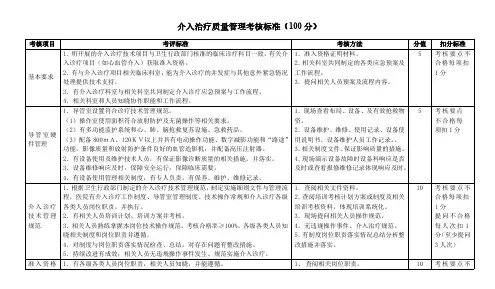

介入科医疗质量与安全指标

(1)严格执行各级岗位职责,,熟练本岗位的技术操作规范,考核合格率≥90%。

(2)有相关介入手术操作规范和流程、相关人员知晓率100%。

(3)掌握介入手术的适应证及禁忌证,适应证符合率100%,履行知情同意。

(4)有介入诊疗工作制度并认真落实,能定期开展评价,相关人员知晓率100%。

(5)有介人诊疗相关的应急预案,相关人员知晓率10%。

(6)有介入手术安全核查制度并执行,核查率100%。

(7)护士进行术前访视及术后的随访工作,随访率≥90%。

(8)有抢救工作制度和抢救流程,相关人员知晓率100%。

(9)急救设备及药品做到五定:定数量品种、定点放置、定专人管理、定期消毒灭菌、定期检查维修。

(10)抢救设备及药品处于备用状态,完好率100%。

附件2脑损伤评价医疗质量控制指标(2024年版)指标一、自发性脑出血患者电子计算机断层扫描血管成像(CTA)检查率(BIE-ICH-01)定义:行CTA的自发性脑出血患者例数占同期自发性脑出血患者总例数的比例。

计算公式:自发性脑出血患者CTA检查率=行CTA的自发性脑出血患者例数同期自发性脑出血患者总例数×100%说明:本指标中自发性脑出血是指除外伤、明显的结构性原因(如血管畸形、囊状动脉瘤、易出血的肿瘤、手术)引起的原发性脑出血。

意义:反映医疗机构对自发性脑出血患者病因和风险评估情况。

指标二、自发性脑出血患者格拉斯哥昏迷量表(GCS)评估率(BIE-ICH-02)定义:完成GCS评分的自发性脑出血患者例数占同期自发性脑出血患者总例数的比例。

计算公式:自发性脑出血患者GCS评估率=完成GCS评分的自发性脑出血患者例数同期自发性脑出血患者总例数×100%说明:本指标中GCS评估应包括入院和出院前的评估,具体标准参考《高血压性脑出血中国多学科诊治指南》和《中国脑出血诊治指南(2019)》。

意义:反映医疗机构对自发性脑出血患者意识障碍评估的规范性。

附评分表:睁眼语言运动4-自发睁眼5-正常交谈6-按吩咐动作3-语言吩咐睁眼4-言语错乱5-对疼痛刺激定位反应2-疼痛刺激睁眼3-只能说出(不恰当)单词4-对疼痛刺激屈曲反应1-无睁眼2-只能发音3-异常屈曲(去皮层状态)1-无发音2-异常伸展(去脑状态)1-无反应指标三、自发性脑出血患者改良Rankin量表(mRS)评估率(BIE-ICH-03)定义:完成mRS评估的自发性脑出血患者例数占同期自发性脑出血患者总例数的比例。

计算公式:自发性脑出血患者mRS评估率=完成mRS评估的自发性脑出血患者例数同期自发性脑出血患者总例数×100%说明:本指标中mRS评估应包括入院和出院前的评估,具体标准参考《高血压性脑出血中国多学科诊治指南》和《中国脑出血诊治指南(2019)》。

颅内动脉瘤血管内介入治疗中国专家共识(最全版)颅内动脉瘤是颅内动脉血管由于先天异常或后天损伤等因素导致局部的血管壁损害,在血流动力学负荷和其他因素作用下,逐渐扩张形成的异常膨出。

人群中颅内动脉瘤的患病率为2%~7%,任何年龄均可发病,40~60岁常见,但其发生率存在明显的地域及种族差异[1,2]。

一项经动脉脑血管造影研究提示,亚洲人群中颅内动脉瘤患病率为2.5%~3.0%[3]。

颅内动脉瘤一旦破裂出血,致死致残率极高,其中10%~15%的患者来不及就医直接猝死,首次出血病死率高达35%,再次出血病死率则达60%~80%,幸存者亦多有残疾[4]。

因此,对于有手术适应证的颅内动脉瘤应积极干预已获得广泛认可。

颅内动脉瘤的手术治疗主要有开颅夹闭和血管内介入治疗两种方法。

2002年发表的国际蛛网膜下腔出血动脉瘤试验(international subarachnoid aneurysm trial,ISAT)结果[5]发现,血管内介入治疗与开颅夹闭相比能够降低残死率,改善临床预后,由此确立了介入治疗在颅内动脉瘤治疗中的地位。

自ISAT研究结果公布后,近10余年来颅内动脉瘤血管内介入治疗发展迅猛,随着修饰弹簧圈、辅助球囊、颅内动脉瘤治疗专用支架以及血流导向装置等的出现,血管内介入治疗颅内动脉瘤的疗效更为确切。

介入治疗已成为部分颅内动脉瘤首选的治疗方法。

为了规范颅内动脉瘤的血管内介入治疗,中华医学会神经外科学分会神经介入学组组织专家经数次讨论,制定了《颅内动脉瘤血管内介入治疗中国专家共识》(以下简称"共识"),旨在提高各级医师对颅内动脉瘤血管内介入治疗的认识,使之更系统、更规范、更安全、更有效。

一、颅内动脉瘤的诊断1.背景和证据:未破裂动脉瘤大多数缺乏特异性临床症状,多为偶然发现,少数因头痛、眼睑下垂等症状被发现。

因此无症状的未破裂动脉瘤,诊断较为困难。

是否在人群中进行颅内动脉瘤的筛查存在争议。

颅内动脉瘤一、概述颅内动脉瘤是由于局部血管异常改变产生的脑血管瘤样突起,其主要症状多由出血引起,部分因瘤体压迫、动脉痉挛造成。

在脑血管病意外中居第三位。

二、分型(一)先天性动脉瘤占80%-90%。

原因可有:1. 脑动脉壁厚度为身体其他部位同管径动脉的2/3,周围缺乏组织支持,中层管壁缺少弹力纤维,平滑肌较少,但承受血流量大,尤其是在动脉分叉部,易形成动脉瘤。

2. 管壁中层有裂隙、胚胎血管的残留、先天动脉发育异常或缺陷均是动脉瘤形成的重要因素。

3. 颅内Willis环异常变异。

(二)动脉粥样硬化性动脉瘤占10%-18%原因可有:动脉粥样硬化使弹力纤维断裂及消失,削弱了动脉壁而不能承受压力,易形成动脉瘤。

(三)感染性动脉瘤占0.5%-2%多由于体内各部位感染以栓子形式随血流播散停留在脑动脉的周末支,少数停留在动脉分叉处,其外形多不规则。

(四)创伤性动脉瘤占0.5%颅脑闭合性损伤或开放性损伤、手术创伤或直接伤及动脉管壁,或牵拉血管造成管壁薄弱,造成真性或假性动脉瘤。

(五)其他原因如颅底异常血管网症、脑动静脉畸形、颅内血管发育异常及脑动脉闭塞。

三、诊断(一)临床表现1. 症状与体征:小而未破的动脉瘤无症状。

(1)颅内出血:最多的是单纯蛛网膜下腔出血,即突然头痛、呕吐、意识障碍、癫痫样发作、脑膜刺激征等,Willis动脉环后半的动脉瘤出血时,头痛仅位于枕部,可有眩晕、复视、一过性黑朦、共济运动失调及脑干症状。

创伤性动脉瘤多位于颈内动脉海绵窦段,由该部颅底骨折引起,临床上可为阵发性鼻腔大量出血,血经由副鼻窦自鼻腔喷出,出血量大时可致休克,以后可反复发作性出血。

(2)局灶性症状:1)颈内动脉-后交通动脉动脉瘤:常见症状为动眼神经麻痹,其次为三叉神经第一支受累的前额部疼痛或感觉减退,滑车神经和外展神经瘫痪,压迫视交叉和视束出现双颞侧偏盲和同向偏盲。

2)大脑前动脉和前交通动脉动脉瘤:破裂后多出现意识障碍,部分病人由于血管痉挛引起内囊和额叶缺血,致产生偏瘫和精神症状,少数可由视力障碍和视野缺损。

大脑中动脉瘤介入治疗分析目的:比较大脑中动脉瘤(MCAA)介入治疗与手术夹闭的疗效。

方法:选择45 例MCAA动脉瘤患者,随机分成A、B组,A组患者采取介入栓塞,B 组采用开颅夹闭,观察2 组疗效,评价预后。

结果:术后第 3 日,A组患者GCS 评分高于B组、血管痉挛程度低于B组(P<0.05),第7、14 日 2 组患者的GCS 评分、血管痉挛程度比较差异无统计学意义(P>0.05)。

术后第30 日,2 组患者的改良Rankin 量表评分比较差异无统计学意义(P >0.05)。

结论:采用介入栓塞与手术夹闭治疗MCAA远期疗效相近,但介入栓塞起效较快。

标签:大脑中动脉动脉瘤;手术夹闭;介入栓塞大脑中动脉动脉瘤(MCAA)为颅内常见动脉瘤之一,约占颅内动脉瘤的18.2%~20.8%,破裂后颅内血肿的发生率为30%~50%,严重威胁患者生命。

因MCAA部位特殊,形态特异,毗邻解剖关系复杂,与其他部位动脉瘤相比,保守治疗效果较差。

在美国心脏病协会(AHA)动脉瘤性蛛网膜下隙出血的治疗指南中,对MCAA的患者倾向于显微外科夹闭术。

但随着神经介入技术的不断发展,世界上很多医疗中心已经将介入栓塞作为动脉瘤的首选治疗方式,且国际动脉瘤性蛛网膜下腔出血试验(ISAT)已經确立了介入栓塞在颅内动脉瘤治疗中的地位。

一对象与方法1.1研究对象2010 年 3 月至2014 年12 月我院收治45 例动脉瘤性蛛网膜下隙出血患者,男18 例,女27 例。

年龄35 ~73 岁,中位年龄57 岁。

病例纳入标准:经DSA确诊为MCAA,动脉瘤为单发且直径小于2.5 cm,GCS 评分大于或等于8 分,Hunt&Hess 分级Ⅰ~Ⅲ级,Fisher 分级1~3 级。

排除标准:存在颅内血肿、陈旧性脑梗死,合并心、肝、肾等严重并发症及濒危患者。

45 例MCAA患者根据随机数字表法分为介入栓塞组(A组)及开颅夹闭组(B组)。

临床介入治疗质量控制标准为了规范临床介入治疗工作,保证医疗质量与医疗安全,保障人民群众身体健康和生命安全,结合我省实际情况,制定临床介入诊疗质量控制基本标准。

一、基本要求(一)开展临床介入诊疗项目的医疗机构应当具备下列条件:1、独立的临床介入治疗医师、护士办公室,诊疗室,介入手术治疗室;医疗机构要有重症监护室;开展心血管病介入治疗的医疗机构有胸外科;2、有符合放射防护条件的心导管室;临床介入治疗手术间面积最低标准为50m2,并配备手术控制室、医生办公室、器材储备间、手术准备间、料理间等。

3、临床介入治疗室要求配备有心血管造影机、具有记录功能的心电及压力监测设备、除颤器、高压注射器、供氧设备、各种介入治疗的常用药品及急救药品箱;符合放射防护条件,机房内不应有非相关家具及器物,机房X线防护应大于0.5毫铅当量,控制室面积应能满足日常工作及机器维护要求,周边防护应大于1毫铅当量。

医疗机构拟开展冠心病介入治疗除满足上述条件外,还应当配备800mA,120KV以上并具有电动操作功能、影像质量和放射防护条件良好(最好数字化)的心血管造影机;医疗机构拟开展心内电生理检查和心律失常介入治疗除满足上述条件外,还应当配备八导联或以上的多导生理仪。

4、具有临床介入治疗技术资质的医师。

5、单独设置介入病房的医院要求至少配备病房主任1名,负责医生1名,经治医生1到数名,病房主管护师1名,护师及护士多名。

(二)新开展临床介入诊疗技术的医疗机构应当向省级卫生行政部门提出专业技术项目准入申请,并提交下列材料:1、拟开展临床介入治疗技术项目的申请报告;2、《医疗机构执业许可证》;3、开展该项技术项目的人员资质和技术条件;4、开展该项技术相应的设备、设施配备情况。

二、专业技术人员要求(一)医疗机构开展临床介入治疗需配备一支专业的、经过培训合格的医、技、护队伍。

独立从事临床介入治疗的医师应具备以下条件:1、取得《医师资格证书》和《医师执业证书》;2、具有主治或主治医师以上专业技术职务任职资格,并有3年以上临床诊疗工作经验;3、经过省级卫生部门认可的三级医院临床介入治疗相关专业系统培训并考试、考核合格;4、在三级医院临床介入治疗相关专业完成培训后1年内,在上级医师指导下继续在符合开展临床介入诊疗技术条件的医疗机构,作为术者至少完成与培训期间要求相同的病例数;5、经2名具有临床介入诊疗技术资质、具有主任医师专业技术职务任职资格的医师推荐;6、所在医疗机构同意;7、在境外接受临床介入治疗系统培训6个月或6个月以上的医师,具有培训机构出具的证明,并经相关考试、考核,可申请开展相应的临床介入诊疗工作。

颅内动脉瘤介入医疗质量控制指标(2018版)

一、术前患者改良Rankin量表评分率

定义:单位时间内符合颅内动脉瘤介入治疗患者入院接诊时完善改良Rankin量表(ModifiedRankinScale,mRS)评估例数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤患者总例数的比例。

计算公式:

符合介入治疗指征完成mRS评分的例次数

×100%同时期住院治疗的颅内动脉瘤患者总例数

意义:反映医院收住院颅内动脉瘤患者术前病情评估规范性。

二、术前1周内接受血管评价率

定义:颅内动脉瘤患者术前1周内完善颈部和颅内血管评价(比如TCD、颈部或颅内血管超声、CT或MR血管成像、或DSA)的例数占住院治疗的颅内动脉瘤患者总例数的比例。

计算公式:

符合介入治疗指征的例次数

×100%

同时期入院颅内动脉瘤总次数

意义:反映医院收住院颅内动脉瘤患者术前病情评估规范性。

三、术前双重抗血小板聚集药物达标率

定义:满足以下第1或第2项

1、颅内动脉瘤窄患者术前≥3天给予双重抗血小板聚集药物治疗(阿司匹林100mgqd,硫酸氢氯吡格雷75mgqd)的例次数占介入治疗的颅内动脉瘤患者总例次数的比例。

2、颅内动脉瘤患者术前24小时给予负荷剂量双重抗血小板聚集药物治疗(阿司匹林300mg顿服,硫酸氢氯吡格雷300mg顿服)的例次数占介入治疗的颅内动脉瘤患者总例次数的率。

注:常用的抗血小板聚集药物包括阿司匹林、氯吡格雷。

计算公式:

术前颅内动脉瘤患者双重抗血小板聚集药物治疗例次数

×100%同期入院颅内动脉瘤总例次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗前药物规范化治疗情况。

四、颅内动脉瘤患者介入手术操作成功率

定义:颅内动脉瘤患者进行介入治疗后后,动脉瘤达到成功栓塞的患者例数占住院患者颅内动脉瘤介入治疗总患者例次数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入完全栓塞例数

×100%

颅内动脉瘤介入治疗的总例次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗成功的关键指标之一。

五、颅内动脉瘤患者介入手术器械操作成功率

定义:颅内动脉瘤患者进行造影和介入治疗时使用的动脉鞘、导管、导丝、球囊、支架、血管缝合器或闭合器等介入手术器械成功例次数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤介入治疗患者总例次数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入治疗手术器械操作成功的例次数

×100%颅内动脉瘤介入治疗的总例次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗成功的指标。

六、颅内动脉瘤患者术中迷走反射救治成功率

定义:颅内动脉瘤患者术中操作出现迷走反射后救治成功的例次数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤介入治疗患者术中发生迷走反射总例次数的比例。

注:救治成功定义为患者出现迷走反射后,经咳嗽刺激或阿托品、多巴胺等药物以及胸外按压、电除颤、临时起搏器等措施使得患者生命体征稳定。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入操作发生迷走反射后救治成功的例次数

×100%颅内动脉瘤患者介入操作迷走反射发生的总次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗术中并发症处理情况。

七、颅内动脉瘤患者术中心脏事件抢救成功率

定义:颅内动脉瘤患者术中操作出现心脏事件:如突发

心律失常:心房纤颤(新发或再发快速房颤)室颤、房室传导阻滞等;冠状动脉事件:急性心肌梗死、心绞痛等急性冠脉综合征等,予以药物、胸外按压、电除颤、临时起搏器、永久起搏器等患者生命体征恢复平稳的例次数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤介入治疗患者出现心脏事件总例次数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入操作心脏事件发生的例次数

×100%

颅内动脉瘤患者介入操作急性心脏事件抢救成功总次数意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗术中并发症处理

情况。

八、术后患者30天改良Rankin量表评分率

定义:颅内动脉瘤患者介入治疗30天内mRS≤2分评估例数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤患者总例数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者术后30天mRS评分的例次数

×100%同期入院颅内动脉瘤治疗的总次数

意义:反映医院收住院颅内动脉瘤患者术后患者良好

结局评估情况。

九、术后患者6个月改良Rankin量表评分率

定义:颅内动脉瘤患者介入治疗6个月mRS≤2分评估

例数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤患者总例数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者术后6个月mRS评分的例次数

×100%同期入院颅内动脉瘤治疗的总次数

意义:反映医院收住院颅内动脉瘤患者术后患者良好结局评估情况。

十、颅内动脉瘤患者术中并发症发生率

定义:颅内动脉瘤患者术中操作出现并发症事件的例次数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤介入治疗患者总例次数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入操作并发症发生例次数

×100%颅内动脉瘤介入治疗的总次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗术中并发症情况。

十一、颅内动脉瘤患者手术入路并发症发生率

定义:颅内动脉瘤患者经股动脉、桡动脉、肱动脉等穿刺入路术后感染、假性动脉瘤、动静脉瘘、局部血肿、腹膜后血肿等并发症出现的例次数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤介入治疗患者总例次数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入操作入路并发症发生例次数

×100%同期颅内动脉瘤介入治疗的总例次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗术后并发症情

况。

十二、颅内动脉瘤介入患者6个月载瘤动脉支架内血栓率定义:颈动脉介入治疗6个月内载瘤动脉形成支架内血栓的例次数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤介入治疗患者总例次的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入治疗6个月内载瘤动脉支架内血栓的例次数

×100%同期6个月内颅内动脉瘤介入治疗的总例次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗不良结局的指标。

十三、颅内动脉瘤介入患者12个月载瘤动脉支架内血栓率定义:颈动脉介入治疗12个月内载瘤动脉支架内血栓例次数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤介入治疗患者总例次数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入治疗12个月内载瘤动脉支架内血栓的例次数

×100%同期12个月内颅内动脉瘤的总例次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗不良结局的指标。

十四、颅内动脉瘤介入患者术后30天内动脉瘤相关的死亡

率

定义:颅内动脉瘤患者介入治疗30天内动脉瘤相关并发症所致死亡例次数占同期30天内颅内动脉瘤介入治疗的总例次数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入治疗30天内动脉瘤相关的死亡例次数

×100% 30天内颅内动脉瘤介入治疗的总例次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗不良结局的指标。

十五、颅内动脉瘤介入患者术后12个月内动脉瘤相关的死

亡率

定义:颅内动脉瘤患者介入治疗12个月内动脉瘤相关并发症所致患者死亡的发生例次数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤介入治疗患者总例次数的比例。

计算公式:

颅内动脉瘤患者介入治疗12个月内动脉瘤相关的死亡例次数

×100%同期12个月内内颅内动脉瘤介入治疗的总例次数

意义:反映颅内动脉瘤患者介入治疗不良结局的指标。

十六、颅内动脉瘤介入患者平均住院日定义:颅内动脉瘤患者介入治疗平均住院天数。

计算公式:

颅内动脉瘤介入治疗患者住院的总天数

×100%

颅内动脉瘤介入治疗的总例次数

意义:成本效益分析的重要指标。

十七、颅内动脉瘤介入患者平均费用

定义:颅内动脉瘤患者介入治疗平均住院费用。

计算公式:

颅内动脉瘤介入治疗患者住院的总费用

×100%颅内动脉瘤介入治疗的总例次数

意义:成本效益分析的重要指标。

十八、颅内动脉瘤介入患者出院时控制可干预危险因素知

晓率

定义:颅内动脉瘤患者介入患者医生对其控制危险因素医嘱知晓的例次数占同时期住院治疗的颅内动脉瘤介入治疗患者总例次数的比例。

可干预的危险因素如戒烟、限酒,控制血压、血脂、血糖等。

计算公式:

颅内动脉瘤介入治疗患者出院被通知的可干预非危险因素宣教的例次数

×100%

颅内动脉瘤介入治疗的总例次数

意义:颅内动脉瘤患者术后卒中复发的关键因素。