嵌入式系统设计实验二 串行端口程序设计

- 格式:ppt

- 大小:343.00 KB

- 文档页数:22

实验2:串行端口程序设计一、实验目的了解在linux环境下串行程序设计的基本方法。

掌握终端的主要属性及设置方法,熟悉终端I /O函数的使用。

学习使用多线程来完成串口的收发处理。

二、实验内容读懂程序源代码,学习终端I /O函数的使用方法,学习将多线程编程应用到串口的接收和发送程序设计中。

三、预备知识有C语言基础。

掌握在Linux下常用编辑器的使用。

掌握Makefile 的编写和使用。

掌握Linux下的程序编译与交叉编译过程四、实验设备及工具硬件:UP-NETARM2410-S嵌入式实验平台、PC机Pentium 500以上, 硬盘10G以上。

软件:PC机操作系统REDHAT LINUX 9.0+MINICOM+ARM-LINUX开发环境五、实验原理异步串行I /O方式是将传输数据的每个字符一位接一位(例如先低位、后高位)地传送。

数据的各不同位可以分时使用同一传输通道,因此串行I/O可以减少信号连线,最少用一对线即可进行。

接收方对于同一根线上一连串的数字信号,首先要分割成位,再按位组成字符。

为了恢复发送的信息,双方必须协调工作。

在微型计算机中大量使用异步串行I/O方式,双方使用各自的时钟信号,而且允许时钟频率有一定误差,因此实现较容易。

但是由于每个字符都要独立确定起始和结束(即每个字符都要重新同步),字符和字符间还可能有长度不定的空闲时间,因此效率较低。

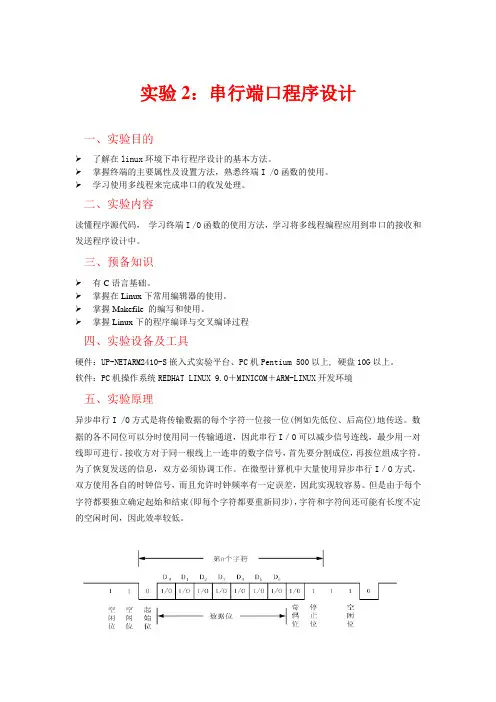

图2.3.1串行通信字符格式图2.3.1给出异步串行通信中一个字符的传送格式。

开始前,线路处于空闲状态,送出连续“1”。

传送开始时首先发一个“0”作为起始位,然后出现在通信线上的是字符的二进制编码数据。

每个字符的数据位长可以约定为5位、6位、7位或8位,一般采用ASCII编码。

后面是奇偶校验位,根据约定,用奇偶校验位将所传字符中为“1”的位数凑成奇数个或偶数个。

也可以约定不要奇偶校验,这样就取消奇偶校验位。

最后是表示停止位的“1”信号,这个停止位可以约定持续1位、1.5位或2位的时间宽度。

串行口实验报告

《串行口实验报告》

实验目的:通过串行口实验,探索数据传输的可靠性和稳定性。

实验材料:计算机、串行口数据线、串行口设备。

实验步骤:

1. 连接串行口数据线:首先,将串行口数据线插入计算机的串行口接口,并将另一端连接到串行口设备上。

2. 设置串行口参数:在计算机上打开串行口设置界面,设置波特率、数据位、校验位和停止位等参数,确保与串行口设备相匹配。

3. 发送数据:通过计算机上的串行口通讯软件,向串行口设备发送数据,观察数据传输的稳定性和可靠性。

4. 接收数据:同样通过串行口通讯软件,接收串行口设备发送的数据,检验数据接收的准确性和完整性。

实验结果:

经过一系列的实验操作,我们发现串行口数据传输的稳定性和可靠性较高。

在设置合适的参数后,数据传输过程中几乎没有出现丢失或错误的情况。

同时,数据的传输速度也较为稳定,符合预期的要求。

实验结论:

通过本次串行口实验,我们验证了串行口数据传输的可靠性和稳定性。

在实际应用中,可以通过合理设置串行口参数,确保数据的准确传输。

串行口技术在工业控制、通讯设备等领域有着广泛的应用前景,为数据传输提供了一种可靠的解决方案。

串⾏接⼝实验(Keil两⽚单⽚机...实验四(1)串⾏接⼝实验⼀、实验⽬的1.了解单⽚机串⾏⼝⼯作原理,学习串⾏⼝应⽤程序的编写⽅法;2.掌握在µVision环境中调试串⾏⼝应⽤程序的⽅法。

⼆、实验仪器和设备Keil软件;THKSCM-2综合实验装置;三、实验原理及实验内容⽰例及相关设置(1)建⽴⼀个⽂件夹:lx6。

(2)利⽤菜单File的New选项进⼊编辑界⾯,输⼊下⾯的源⽂件,以lx6.asm⽂件名存盘到lx6⽂件夹中。

ORG 0000HLJMP MAINORG 000BHMOV P2,ARL ARETIORG 0040HMAIN:MOV SP,#5FHMOV A,#0FEHMOV TMOD,#06HMOV TH0,#0FBHMOV TL0,#0FBHSETB EASETB ET0SETB TR0SJMP $END(3)在lx6⽂件夹下建⽴新⼯程,以⽂件名lx6存盘(⼯程的扩展名系统会⾃动添加)。

(4)在Project菜单的下拉选项中,单击Options for Target ‘Target1’,在弹出的窗⼝中要完成⼀下设置:○1单⽚机芯⽚选择AT89C51选择完器件,按“确定”后会弹出⼀个提⽰信息框,提⽰“Copy Startup Code to Project Folder and Add File to Project?”,选择“是”。

○2晶振频率设为11.0592MHz。

○3Output标签下的Create HEX File前⼩框中要打钩。

○4在Debug标签选择Use Simulator(软件模拟)。

(5)在Project菜单的下拉选项中,单击build Target 选项完成汇编,⽣成⽬标⽂件(.HEX)。

按F5运⾏程序。

(6)在Serial Window #1窗⼝输⼊字符(如1~9、A~Z等),观察P2窗⼝变化。

(7)修改程序,使之适合于中断服务程序的字节数⼤⼀些的情况。

实验二8251A 串行接口实验

一、实验目的

1、了解串行通讯的基本原理。

2、掌握串行接口芯片8251的工作原理和编程方法。

二、实验内容

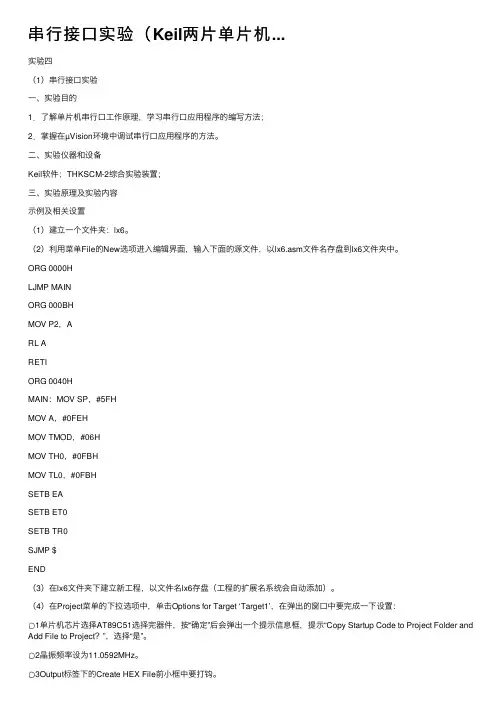

3、按图3-5所示连接好电路(8251插通用插座),其中8253计数器用于产生8251的

发送和接收时钟。

TxD和RxD连在一起。

图3-5 8251A连接电路图

1、编程:从键盘输入一个字符,将其ASCII码加1后发送出去,再接收回来在屏幕上

显示,实现自发自收。

三、编程提示

1、图3-5所示电路8251的控制口地址为289H,数据口地址为288H。

8253的控制口地

址为283H,计数器0端口地址为280H。

2、8253计数器的计数初值=时钟频率/(波特率×波特率因子),这里的时钟频率接

1MHz,波特率若选1200,波特率因子若选16,则计数器初值为52。

3、收发采用查询方式。

4、参考流程图,如图3-6所示。

图3-6 流程图。

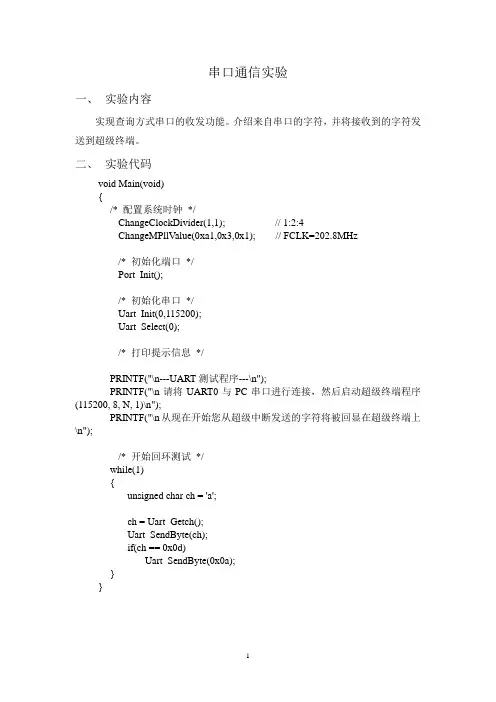

串口通信实验一、实验内容实现查询方式串口的收发功能。

介绍来自串口的字符,并将接收到的字符发送到超级终端。

二、实验代码void Main(void){/* 配置系统时钟*/ChangeClockDivider(1,1); // 1:2:4ChangeMPllValue(0xa1,0x3,0x1); // FCLK=202.8MHz/* 初始化端口*/Port_Init();/* 初始化串口*/Uart_Init(0,115200);Uart_Select(0);/* 打印提示信息*/PRINTF("\n---UART测试程序---\n");PRINTF("\n请将UART0与PC串口进行连接,然后启动超级终端程序(115200, 8, N, 1)\n");PRINTF("\n从现在开始您从超级中断发送的字符将被回显在超级终端上\n");/* 开始回环测试*/while(1){unsigned char ch = 'a';ch = Uart_Getch();Uart_SendByte(ch);if(ch == 0x0d)Uart_SendByte(0x0a);}}三、实验结果及分析1.成功运行程序后,建立一个超级终端,然后在”Debug”中依次选择”Remote Connect”, “Download “之后,会出现如图1-1所示。

图1-12.然后在”Debug”中选择”Go”之后,超级终端(已在超级终端上输入字符串)会出现如图1-2所示的界面。

图1-2四、实验体会简述串行接口的工作原理以及串行接口的优缺点。

答:当两台数字设备之间的传输距离较远时,数据往往以串行方式传输。

串行通信的数据时一位一位地进行传输的,在传输中每一位数据都占据一个固定的时间长度。

串行接口具有传输线少、成本低等优点,特别适合远距离传送。

但是如果传送的数据比较多时,传输的速度就比较慢了。

实验三串行端口程序设计3.1、实验目的了解在linux环境下串行程序设计的基本方法。

掌握终端的主要属性及设置方法,熟悉终端I /O函数的使用。

学习使用多线程来完成串口的收发处理。

3.2、实验内容读懂程序源代码,学习终端I /O函数的使用方法,学习将多线程编程应用到串口的接收和发送程序设计中。

3.3、预备知识有C语言基础。

掌握在Linux下常用编辑器的使用。

掌握Makefile 的编写和使用。

掌握Linux下的程序编译与交叉编译过程3.4、实验设备及工具硬件:UP-TECH S2410/P270 DVP嵌入式实验平台、PC机Pentium 500以上, 硬盘10G以上。

软件:PC机操作系统REDHAT LINUX 9.0+MINICOM+ARM-LINUX开发环境3.5、实验原理异步串行I /O方式是将传输数据的每个字符一位接一位(例如先低位、后高位)地传送。

数据的各不同位可以分时使用同一传输通道,因此串行I/O可以减少信号连线,最少用一对线即可进行。

接收方对于同一根线上一连串的数字信号,首先要分割成位,再按位组成字符。

为了恢复发送的信息,双方必须协调工作。

在微型计算机中大量使用异步串行I/O方式,双方使用各自的时钟信号,而且允许时钟频率有一定误差,因此实现较容易。

但是由于每个字符都要独立确定起始和结束(即每个字符都要重新同步),字符和字符间还可能有长度不定的空闲时间,因此效率较低。

图3.1串行通信字符格式图3.1给出异步串行通信中一个字符的传送格式。

开始前,线路处于空闲状态,送出连续“1”。

传送开始时首先发一个“0”作为起始位,然后出现在通信线上的是字符的二进制编码数据。

每个字符的数据位长可以约定为5位、6位、7位或8位,一般采用ASCII编码。

后面是奇偶校验位,根据约定,用奇偶校验位将所传字符中为“1”的位数凑成奇数个或偶数个。

也可以约定不要奇偶校验,这样就取消奇偶校验位。

最后是表示停止位的“1”信号,这个停止位可以约定持续1位、1.5位或2位的时间宽度。

串行口实验实验报告实验报告:串行口实验一、实验目的:1. 掌握串行口通信原理;2. 熟悉使用串行口进行数据通信;3. 学习使用串行口进行数据的发送和接收。

二、实验仪器和材料:1. 串行口连线2. 上位机软件(如串口调试助手)3. PCB板三、实验原理:串行口通信是一种通过传送位来传送数据的通信方式。

通过串行口,计算机可以与其他设备进行数据交换。

串行通信需要发送方和接收方之间通过一条传输线连通,在一定的波特率下,发送方将数据转换为一系列位发送给接收方,接收方将接收到的位转换为相应的数据。

四、实验步骤:1. 将串行口连线正确连接好,一端连接到计算机的串行口,另一端连接到实验设备;2. 打开上位机软件,配置串行口参数,如波特率、数据位等;3. 在上位机软件中发送数据,观察实验设备上接收到的数据;4. 在实验设备中发送数据,观察上位机软件接收到的数据。

五、实验数据记录:在实验过程中,我们尝试了不同的波特率和数据位设置,并记录了每次的实验数据接收情况。

以下是其中一次实验的数据记录:- 实验参数:波特率9600bps,数据位8位,无校验位,停止位1位;- 发送数据:0x55;- 接收到的数据:0x55。

六、实验结果分析:根据实验数据,我们可以发现发送的数据0x55成功被接收到,说明串行口通信正常工作。

这说明我们正确配置了串行口参数,并且发送和接收的数据没有出现错误。

七、实验总结:通过本次实验,我们掌握了串行口通信的原理,学会了如何使用串行口进行数据通信。

实验结果表明,我们成功地发送和接收了数据。

在实际应用中,串行口通信在许多领域中都有广泛的应用,比如计算机与外设的连接、嵌入式系统的开发等。

掌握串行口通信技术对于我们的学习和工作都具有重要意义。

八、存在的问题和改进方向:在本次实验中,我们没有发现明显的问题。

但是,在实际应用中,串行口通信可能会面临一些问题,比如数据丢失、传输错误等。

我们可以进一步学习调试和排查这些问题,并学习如何处理和解决这些问题。

20XX年复习资料大学复习资料专业:班级:科目老师:日期:串口编程实验报告1)实验目的串行口是计算机一种常用的接口,具有连接线少,通讯简单,得到广泛的使用。

常用的串口是RS-232接口。

通过本次实验,主要对串口通讯的工作原理进行进一步了解,同时,进一步熟悉串口读写操作。

此外,在了解串口通信的同时,掌握一系列串口通讯调试时基本的检测方法。

2)串口工作原理串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universa l Serial Bus或者USB混淆)。

大多数计算机包含两个基于RS232的串口。

串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。

同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。

串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。

尽管比按字节(b yte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。

它很简单并且能够实现远距离通信。

比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总常不得超过20XX米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达20XXXX00米。

典型地,串口用于ASCII码字符的传输。

通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。

由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。

其他线用于握手,但是不是必须的。

串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。

对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。

它表示每秒钟传送的bit的个数。

例如300波特表示每秒钟发送300个bit。

当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。

这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。

通常电话线的波特率为20XXXX400,28800和36600。

波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。

串行端口程序设计实验日志实验题目:串行端口程序设计实验目的:了解在linux环境下串行程序设计的基本方法。

掌握终端的主要属性及设置方法,熟悉终端I /O函数的使用。

学习使用多线程来完成串口的收发处理。

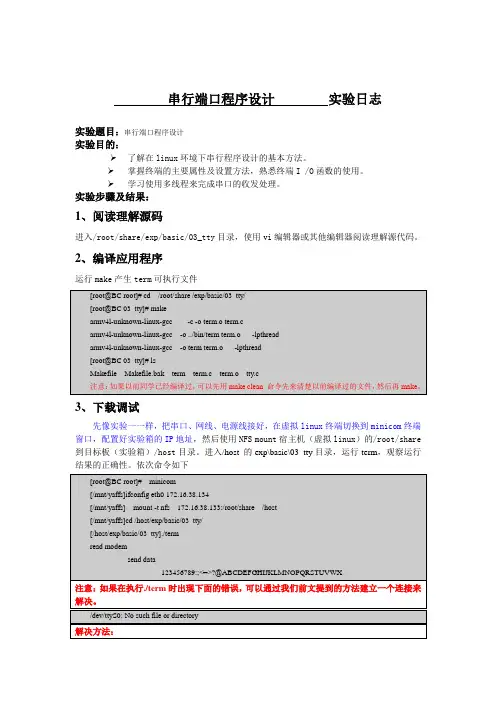

实验步骤及结果:1、阅读理解源码进入/root/share/exp/basic/03_tty目录,使用vi编辑器或其他编辑器阅读理解源代码。

2、编译应用程序运行make产生term可执行文件[root@BC root]# cd /root/share /exp/basic/03_tty/[root@BC 03_tty]# makearmv4l-unknown-linux-gcc -c -o term.o term.carmv4l-unknown-linux-gcc -o ../bin/term term.o -lpthreadarmv4l-unknown-linux-gcc -o term term.o -lpthread[root@BC 03_tty]# lsMakefile Makefile.bak term term.c term.o tty.c注意:如果以前同学已经编译过,可以先用make clean 命令先来清楚以前编译过的文件,然后再make。

3、下载调试先像实验一一样,把串口、网线、电源线接好,在虚拟linux终端切换到minicom终端窗口,配置好实验箱的IP地址,然后使用NFS mount宿主机(虚拟linux)的/root/share 到目标板(实验箱)/host目录。

进入/host 的exp\basic\03_tty目录,运行term,观察运行结果的正确性。

依次命令如下[root@BC root]# minicom[/mnt/yaffs]ifconfig eth0 172.16.38.134[/mnt/yaffs] mount -t nfs 172.16.38.133:/root/share /host[/mnt/yaffs]cd /host/exp/basic/03_tty/[/host/exp/basic/03_tty]./termread modemsend data123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX注意:如果在执行./term时出现下面的错误,可以通过我们前文提到的方法建立一个连接来解决。

嵌入式实验报告_ARM的串行口实验一、实验目的本次实验的主要目的是深入了解和掌握 ARM 处理器的串行口通信原理及编程方法。

通过实际操作和编程实践,能够实现基于 ARM 的串行数据收发功能,为后续在嵌入式系统中的应用打下坚实的基础。

二、实验原理串行通信是指数据一位一位地顺序传送。

在 ARM 系统中,串行口通常由发送器、接收器、控制寄存器等组成。

发送器负责将并行数据转换为串行数据并发送出去,接收器则将接收到的串行数据转换为并行数据。

控制寄存器用于配置串行口的工作模式、波特率、数据位长度、停止位长度等参数。

波特率是串行通信中的一个重要概念,它表示每秒传输的比特数。

常见的波特率有 9600、115200 等。

在本次实验中,需要根据实际需求设置合适的波特率,以保证数据传输的准确性和稳定性。

三、实验设备与环境1、硬件设备:ARM 开发板、USB 转串口线、电脑。

2、软件环境:Keil MDK 集成开发环境、串口调试助手。

四、实验步骤1、建立工程在 Keil MDK 中创建一个新的工程,选择对应的 ARM 芯片型号,并配置工程的相关参数,如时钟频率、存储分配等。

2、编写代码(1)初始化串行口首先,需要设置串行口的工作模式、波特率、数据位长度、停止位长度等参数。

例如,设置波特率为 115200,数据位长度为 8 位,停止位长度为 1 位。

(2)发送数据通过编写发送函数,将要发送的数据写入串行口的数据寄存器,实现数据的发送。

(3)接收数据通过中断或者查询的方式,读取串行口的接收寄存器,获取接收到的数据。

(4)主函数在主函数中,调用发送函数发送数据,并处理接收的数据。

3、编译下载编写完成代码后,进行编译,确保代码没有语法错误。

然后,将生成的可执行文件下载到 ARM 开发板中。

4、连接设备使用 USB 转串口线将 ARM 开发板与电脑连接起来,并在电脑上打开串口调试助手,设置与开发板相同的波特率等参数。

5、测试实验在串口调试助手中发送数据,观察开发板是否能够正确接收并回传数据。

一、实验目的1. 理解串行通信的基本原理和常用协议。

2. 掌握单片机串行口的工作方式及其程序设计。

3. 通过实际操作,实现单片机之间的串行通信,验证通信协议的正确性。

4. 学习串行通信在实际应用中的调试和故障排除方法。

二、实验设备1. 单片机开发板(如STC89C52、AT89C51等)2. 串行通信模块(如MAX232、CH340等)3. 连接线(杜邦线、串行线等)4. 电脑(用于调试程序)5. 串口调试工具(如串口助手、PuTTY等)三、实验原理串行通信是指数据在一条线路上按位顺序传送,一次只能传送一位。

与并行通信相比,串行通信具有成本低、传输距离远、易于实现等优点。

串行通信的常见协议有RS-232、RS-485、I2C、SPI等。

本实验采用RS-232协议,通过单片机的串行口实现数据的发送和接收。

四、实验步骤1. 硬件连接将单片机的串行口(如RXD、TXD)与串行通信模块的RXD、TXD引脚相连,并通过杜邦线连接到电脑的串口。

2. 软件设计(1)编写单片机程序,实现数据的发送和接收。

(2)编写电脑端程序,用于发送和接收数据。

3. 程序调试(1)将单片机程序烧写到单片机中。

(2)在电脑端打开串口调试工具,设置波特率、数据位、停止位、校验位等参数。

(3)通过串口调试工具发送数据,观察单片机接收到的数据是否正确。

4. 实验结果分析通过实验,成功实现了单片机之间的串行通信。

在调试过程中,遇到以下问题:(1)波特率设置不正确:波特率设置错误会导致数据无法正确接收。

通过查阅相关资料,找到了正确的波特率设置方法。

(2)串行口初始化错误:串行口初始化参数设置错误会导致通信中断。

通过查阅相关资料,找到了正确的初始化方法。

(3)数据接收错误:数据接收过程中,可能出现乱码现象。

通过检查程序代码,发现是数据接收缓冲区溢出导致的。

通过调整接收缓冲区大小,解决了该问题。

五、实验总结通过本次实验,掌握了单片机串行通信的基本原理和编程方法。

单片机c语言程序设计---串行端口的发送与接收实验报告课程名称:单片机c语言设计实验类型:设计型实验实验项目名称:串行端口的发送与接收一、实验目的和要求1.掌握串行端口工作方式2.掌握串行端口仿作方式3的编程二、实验内容和原理实验1.串行端口工作方式3发送和接收功能:单片机U2通过其串行端口向单片机U1发送一串数据1、2……16,单片机U1接收数据后进行偶校验,校验无误后通过数码管显示,并保存在片内RAM 40H开始的存储器空间。

两个单片机晶振均为11.0592MHZ,波特率9600bit/s,试编写程序,并通过Proteus仿真。

分析:单片机串行口方式3比方式1多了一个可编程为TB8,该位用作奇偶校验位,接收到的8位二进制数据可能出错,需要进行奇偶校验。

方法是将单片机U1的RB8和PSW的奇偶校验位进行比较,如果相同,接收数据,否则,拒绝接收。

(1)硬件设计电路原理图如下仿真所需元器件实验要求:1.完成串行端口方式3发送和接收实验。

具体包括绘制仿真电路图、编写c源程序(发送程序和接收程序),进行仿真并观察仿真结果,需要保存原理图截图,保存c源程序,总结观察的仿真结果。

三、操作方法与实验步骤1.按照硬件设计在protues上按照所给硬件设计绘制电路图。

2.在keil上进行编译后生成“xxx.hex”文件。

3.编译好的“xxx.hex”文件加入AT89C51。

启动仿真,观察仿真结果。

四、实验结果与分析①发送void main(){UartInit();EA=1;ES=0;while(1){for(i=0;i<=15;i++){ACC=table[i] ; //第一个发送数据送ACCTB8=P; //由PSW的最低位P产生TB8SBUF=ACC; //发送第一个数据while(TI==0);TI=0;Delay(500);}i=0;}}②接收void UART ( ) interrupt 4 {RI=0;ACC=SBUF;if ( RB8==P ){P2=0xFF;P2=TAB[ACC];}else {}}五、讨论和心得。

《嵌入式系统实验报告》串行通信实验南昌航空大学自动化学院050822XX 张某某一、实验目的:掌握μC/OS-II操作系统的信号量的概念。

二、实验设备:硬件:PC机1台;MagicARM2410教学实验开发平台台。

软件:Windows 98/2000/XP操作系统;ADS 1.2集成开发环境。

三、实验内容:实验通过信号量控制2个任务共享串口0打印字符串。

为了使每个任务的字符串信息(句子)不被打断,因此必须引入互斥信号量的概念,即每个任务输出时必须独占串口0,直到完整输出字符串信息才释放串口0。

四、实验步骤:(1)为ADS1.2增加DeviceARM2410专用工程模板(若已增加过,此步省略)。

(2)连接EasyJTAG-H仿真器和MagicARM2410实验箱,然后安装EasyJTAG-H仿真器(若已经安装过,此步省略),短接蜂鸣器跳线JP9。

(3)启动ADS 1.2,使用ARM Executable Image for DeviceARM2410(uCOSII)工程模板建立一个工程UART0_uCOSII。

(本范例在ADS文件夹中操作)(4)在ADS文件夹中新建arm、Arm_Pc、SOURCE文件夹。

将μC/OS 2.52源代码添加到SOURCE文件夹,将移植代码添加到arm文件夹,将移植的PC服务代码添加到Arm_Pc文件夹。

(5)在src组中的main.c中编写主程序代码。

(6)选用DebugRel生成目标,然后编译链接工程。

(7)将MagicARM2410实验箱上的UART0连接跳线JP1短接,使用串口延长线把MagicARM2410实验箱的CZ11与PC机的COM1连接。

注意:CZ11安装在MagicARM2410实验箱的机箱右侧。

(8)PC机上运行“超级终端”程序(在Windows操作系统的【开始】->【程序】->【附件】->【通讯】->【超级终端】),新建一个连接,设置串口波持率为115200,具体设置参考图3.5,确定后即进入通信状态。

串行口的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解串行口的基本概念,掌握串行通信的原理和特点;2. 学生能掌握串行口的编程方法,学会使用相关指令进行数据收发;3. 学生能了解串行口在嵌入式系统中的应用场景,并掌握基本的调试方法。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,独立完成串行口编程任务,实现数据的发送与接收;2. 学生能够通过实际操作,解决串行通信过程中遇到的问题,具备一定的故障排查能力;3. 学生能够结合实际需求,设计简单的串行通信系统,提高创新实践能力。

情感态度价值观目标:1. 学生通过学习串行口相关知识,培养对计算机硬件和嵌入式系统的兴趣,提高学习积极性;2. 学生在学习过程中,学会合作与交流,培养团队意识和沟通能力;3. 学生能够认识到串行通信技术在现实生活中的应用价值,激发对科技发展的关注和热情。

本课程针对高中年级学生,课程性质为理论与实践相结合,强调学生的动手实践能力。

根据学生特点和教学要求,课程目标既注重知识传授,又强调技能培养和情感态度价值观的塑造。

通过具体的学习成果分解,为后续的教学设计和评估提供明确的方向。

二、教学内容1. 串行口基础知识:介绍串行口的概念、分类、通信原理和特点,使学生了解串行口的基本理论。

教材章节:第一章 计算机硬件基础2. 串行口编程方法:讲解串行口编程的相关指令、数据格式及通信协议,指导学生掌握编程技巧。

教材章节:第二章 嵌入式系统编程基础3. 串行口应用实例:分析串行口在实际应用中的案例,如嵌入式系统调试、传感器数据采集等,提高学生的实际应用能力。

教材章节:第三章 嵌入式系统接口技术4. 串行口编程实践:安排学生进行实际编程操作,实现数据发送与接收,巩固所学知识。

教材章节:第四章 嵌入式系统实践5. 故障排查与调试:介绍串行通信过程中的常见问题及解决方法,培养学生的故障排查能力。

教材章节:第五章 嵌入式系统故障分析与调试6. 串行通信系统设计:引导学生结合实际需求,设计简单的串行通信系统,激发学生的创新意识。

计算机与信息学院《嵌入式系统》实验报告学生姓名:学号:专业班级:2014 年 6 月20 日实验一(1):熟悉Linux 开发环境一、实验目的熟悉Linux 开发环境,学会基于Mini6410 的Linux 开发环境的配置和使用。

使用Linux 的arm-linux-gcc 编译,minicom串口方式下载调试二、实验内容本次实验使用Fedora 9.0 操作系统环境,安装ARM-Linux 的开发库及编译器。

创建一个新目录,并在其中编写hello.c 和Makefile 文件。

学习在Linux 下的编程和编译过程,以及ARM 开发板的使用和开发环境的设置。

下载已经编译好的文件到目标开发板上运行。

三、实验设备及工具(包括软件调试工具)硬件:Mini6410嵌入式实验平台、PC机Pentium 500以上, 硬盘10G以上。

软件:PC机操作系统Fedora9+MINICOM+ARM-LINUX 开发环境四、实验步骤1 、建立工作目录[root@zxt smile]# mkdir hello[root@zxt smile]# cd hello2 、编写程序源代码在 Linux 下的文本编辑器有许多,常用的是 vi 和 Xwindow 界面下的 gedit 等,开发过程中推荐使用 vi。

Kdevelope、anjuta 软件的界面与 vc6.0 类似,使用它们对于熟悉 windows 环境下开发的用户更容易上手。

实际的 hello.c 源代码较简单,如下:#include <stdio.h>main() {printf(“hello world \n”);}我们可以是用下面的命令来编写 hello.c 的源代码,进入 hello 目录使用 vi 命令来编辑代码:[root@zxt hello]# vi hello.c按“i”或者“a”进入编辑模式,将上面的代码录入进去,完成后按 Esc 键进入命令状态,再用命令“:wq”保存并退出。

《嵌入式系统二》课程设计报告串口通信的设计班级:学号:姓名:指导教师:设计日期:2013年07月01日至2013年07月25日设计题目:串口通信摘要为了掌握嵌入式技术,就应该学习以ARM 微处理器为核心的嵌入式开发环境和开发平台。

本设计采用ARM原理和C语言程序设计的,设置S3C2410X 处理器 UART 相关控制寄存器和ARM 处理器系统硬件电路中 UART 接口,利用Embest EduKit-III 实验平台实现S3C2410X处理器和PC机的结合。

关键字:Embest EduKit-III 实验平台;S3C2410X 串行通讯(UART)单元;UART 控制寄存器;串口通信1、绪论1.1目的和意义串口通信是目前单片机和 DSP 等嵌入式系统之间,以及嵌入式系统与 PC 机或无线模块之间的一种非常重要且普遍使用的通信方式。

在嵌入式系统的硬件结构中,通常只有一个8位或 16位的 CPU, 不仅要完成主流程的工作, 同时还要处理随时发生的各种中断, 因而嵌入式系统中的串口通信程序设计与 PC 机有很大的不同。

为了顺应当今世界技术革新的潮流,了解、学习和掌握嵌入式技术,就必然要学习和掌握以ARM 微处理器为核心的嵌入式开发环境和开发平台。

1.2设计内容本设计采用Embest EduKit-III 实验平台实现,通过EmbestIDE Pro for ARM 软件编写程序,仿真调试。

实现实验平台与PC的串口通信。

通过PC的超级终端显示接受的结果。

2、设计方案2.1方案选择本设计只用了Embest EduKit-III 实验平台的部分模块。

其中包括ARM核心芯片S3C2410X以及串口通信模块。

如图1所示,下面描述了所用模块的具体设置。

图1 总体设计框图2.1.1S3C2410X 串行通讯(UART)单元S3C2410X UART 单元提供三个独立的异步串行通信接口,皆可工作于中断和DMA 模式。

《嵌入式系统设计》实验报告题目:实验2软硬件协同设计—端口调试程序2022年春学期一、实验目的1、学会用Vivado和SDK创建一个嵌入式系统2、掌握配置GPIO端口的方法3、学会在PL(FPGA)部分增加Xilinx公司标准IP(ARM)的方法4、用EMIO端口将PS端(ARM)的信号链接到FPGA5、学习使用SDK软件创建一个软件工程,验证ZYBO开发板上的硬件系统。

二、实验内容实验模块由PS部分以及PL部分和两个GPIO以及LED组成。

图1实验模块关系及其示意图LED控制电路原理如下图所示,通过切换开关的电源选择来控制LED的亮灭。

图2LED控制电路原理图实验流程,如下图所示。

创建vivado项目文件、使用IP Integrator生产硬件系统、增加两个GPIO实例、设计验证、生成比特流文件、导出设计到SDK、在SDK中创建应用、硬件测试。

图3实验流程三、实验步骤1、启动Vivado并创建一个针对ZYBO板的空项目(具有xc7z010clg400-1设备)并使用VERILOG语言。

2、在Vivado项目中创建模块设计,使用IP Integrator生成基于ARM Cortex-A9处理器的硬件系统。

将I/O外设模块配置为具有UART1、SD0和GPIO支持。

将1位宽GPIO_I端口连接到EMIO,以便可以连接到用户IO 引脚。

3、添加两个个4位宽度的GPIO实例,将DIP开关和LED实例连接到相应的引脚在ZYBO板上。

并验证地址是否已分配给两个GPIO实例,设计是否存在错误。

4、添加提供的Xilinx设计约束文件(lab2.xdc),其中包含项目中的LED、开关和BTN0的位置限制。

5、生成输出产品,创建嵌入式的顶层HDL系统,生成比特流。

6、导出实现的设计并启动SDK。

7、生成默认的软件平台(板级支持包)工程设置和默认软件项目名称。

导入提供的lab1.c文件。

8、使用SDK的终端选项卡与开发板建立串行通信,验证设计功能。