颅内压增高的诊断和治疗原则

- 格式:docx

- 大小:16.38 KB

- 文档页数:2

急性颅内压增高是由于多种原因引起脑实质体积增大或颅内液体量异常增加,造成颅内压力增高的一种严重临床综合征。

临床主要表现为头痛、呕吐、意识障碍、惊厥、生命体征改变等,若抢救不及时易发生脑疝导致死亡。

(一)病因及发病机制1.病因(1)颅内、外感染:如脑膜炎、脑炎、中毒性菌痢、重症肺炎等。

(2)颅内占位性病变:如脑肿瘤(包括脑膜白血病)、脑寄生虫(如囊虫病)、脑脓肿或脑血管畸形、各种原因引起的脑出血和脑血肿等。

(3)脑缺血缺氧:如各种原因引起的窒息、休克、呼吸心跳骤停、一氧化碳中毒、癫痫持续状态等。

(4)脑脊液循环异常:如先天或后天因素造成的脑积水。

(5)其他:如高血压脑病、水电解质紊乱、药物或食物中毒等。

2.发病机制颅内压是指颅腔内脑组织、脑血管系统及脑脊液所产生的压力,正常时保持相对恒定,如脑组织、脑脊液或颅内血管床中任何一种内容物体积增大时,其余内容物的容积则相应地缩小,以缓冲颅内压的增高,当代偿功能超过限度时即发生颅内压增高,严重时迫使部分脑组织嵌入孔隙,形成脑疝,导致中枢性呼吸衰竭,危及生命。

(二)临床表现1.头痛一般晨起较重,哭闹、用力或头位改变时可加重。

婴儿因囟门未闭,对颅内高压有一定缓冲作用,故早期头痛不明显,仅有前囟紧张或隆起,出现头痛时表现为烦躁不安、尖叫或拍打头部,新生儿表现为睁眼不睡和尖叫,此时病情已较严重。

2.呕吐因呕吐中枢受刺激所致,呕吐频繁,晨起明显,常不伴有恶心,多呈喷射性。

3.意识改变颅内高压影响脑干网状结构,导致意识改变。

早期有性格变化、淡漠、迟钝、嗜睡或兴奋不安,严重者出现昏迷。

4.头部体征1岁内小儿有诊断价值。

如头围增长过快、前囟紧张隆起并失去正常搏动、前因迟闭与头围增长过快并存、颅骨骨缝裂开等。

5.眼部表现颅内压增高导致第6对脑神经单侧或双侧麻痹,出现复视或斜视、眼球运动障碍;上丘受压可产生上视受累(落日眼);视交叉受压产生双颞侧偏盲、一过性视觉模糊甚至失明。

颅内压增高教案导读:颅内压增高是一种严重的疾病,其对患者的身体健康和生活质量造成了严重的影响。

本教案旨在提供针对颅内压增高的教学指导,介绍其病因、症状、诊断和治疗方法,以及相应的护理措施。

一、概述颅内压增高是指颅内压力超过正常范围,由于颅内容积的增加或颅内液的潴留引起。

常见原因包括脑肿瘤、脑出血、脑水肿等。

二、症状表现1. 头痛:颅内压增高最常见的症状之一,经常是阵发性的、搏动性的,并呈现晨起或睡醒时较重;2. 恶心和呕吐:由于颅内良性肿瘤或脑脓肿等原因引起的颅内压增高,常伴随恶心和呕吐;3. 视力问题:患者可能出现视力模糊、视野缺损等症状;4. 神经系统症状:颅内良性肿瘤引起的颅内压增高还可能出现一侧身体运动不协调、言语不流利等症状。

三、诊断方法1. 神经影像学检查:头颅CT扫描和MRI是确认颅内压增高的主要手段;2. 腰穿术:通过脊柱穿刺腰椎腔,收集脑脊液进行检测,以评估颅内压力是否增高;3. 神经系统检查:通过观察患者的神经系统表现,评估颅内压增高的程度。

四、治疗方法1. 药物治疗:口服或静脉给药,以减轻脑组织的水肿和炎症反应;2. 手术治疗:对于颅内压增高的严重病例,可能需要进行手术治疗,如脑膜切除术、脑室分流术等;3. 放射治疗:对于颅内恶性肿瘤引起的颅内压增高,放射治疗可以起到一定的缓解作用;4. 中医中药治疗:中草药可以通过促进血液循环和神经调节来缓解颅内压增高的症状。

五、护理措施1. 定期监测生命体征,包括血压、心率、呼吸等;2. 提供舒适的环境,避免嘈杂和刺激对患者的影响;3. 规律饮食,避免进食刺激性食物;4. 帮助患者保持正常的睡眠和休息。

结语:颅内压增高是一种严重的疾病,需要及时的诊断和治疗。

本教案提供了关于颅内压增高的病因、症状、诊断和治疗方法的综合指南,并介绍了针对患者的护理措施。

对于医护人员来说,了解和掌握这些知识,可以更好地为患者提供有效的护理和治疗,提高患者的生活质量。

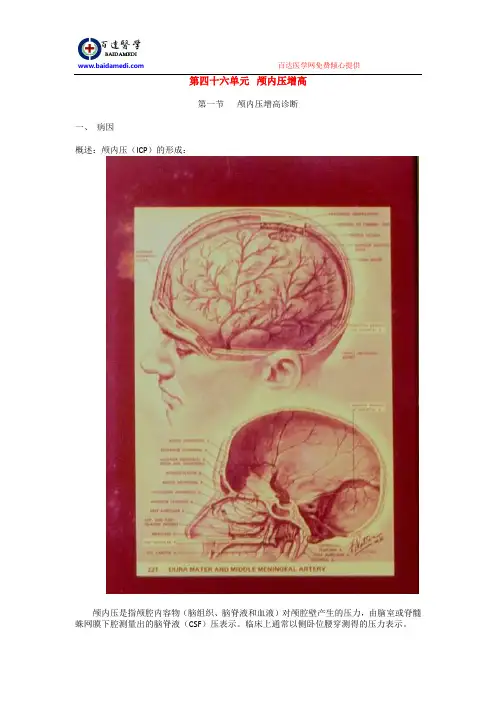

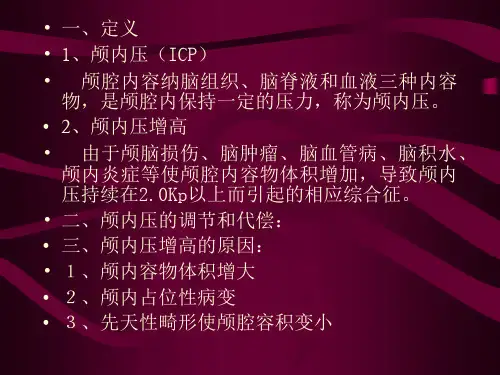

第四十六单元颅内压增高第一节颅内压增高诊断一、病因概述:颅内压(ICP)的形成:颅内压是指颅腔内容物(脑组织、脑脊液和血液)对颅腔壁产生的压力,由脑室或脊髓蛛网膜下腔测量出的脑脊液(CSF)压表示。

临床上通常以侧卧位腰穿测得的压力表示。

颅内压正常值:成人为0.7~2.0kPa(70~200mmH20),儿童0.5~1.0 kPa(50~100mmH20)。

颅内压增高是多种颅内疾患(颅脑损伤、脑出血、颅内肿瘤等)的共有征象,任何疾患使颅腔内容物体积增加,导致颅内压持续超过成人2.0kPa(200mm H2O),儿童1.0kPa (100mm H2O)以上,从而引起的相应的临床症状和体征,称为颅内压增高。

一些较常见的颅内压增高的病因如下:1)颅腔内容物的体积增加(1)脑组织体积的增加:主要见于各种原因引起的脑水肿。

(2)脑脊液过多:①生成过多主要见于脉络丛乳头状瘤。

②吸收障碍见于脑膜炎、蛛网膜下腔出血引起的蛛网膜粘连及颅内静脉窦血栓形成。

③脑脊液循环梗阻,主要见于各种原因引起的梗阻性脑积水。

(3)脑血流量增加:各种原因引起的高碳酸血症、脑外伤或手术后造成下丘脑或脑干血管运动中枢损伤均可致脑血管扩张、脑血流量急剧增加。

另外颅内大的动静脉畸形也可引起脑血容量的增加。

2)颅腔狭小(1)颅骨先天性发育畸形(狭颅症、扁平颅底、颅底陷入症)。

(2)颅骨异常增生(畸形性骨炎、颅骨纤维结构不良和内生性骨等)。

(3)外伤引起的颅骨大片凹陷骨折。

3)颅内占位性病变:肿瘤、血肿、脓肿、炎性肉芽肿及寄生虫病变。

可使颅腔狭小,并使脑组织水肿脑组织体积增加。

位于脑室或中线的肿瘤,易早期出现颅内高压的症状。

上述各种原因首先启动颅内压的调节机制,除部分依靠脑血流量减少外,主要通过脑脊液量的分泌减少来调节。

只有当颅内压的生理调节功能失调时,才引起颅内高压。

二、颅内压增高临床表现1.临床表现(1)头痛:这是颅内压增高最常见的症状,程度各人不同,呈阵发性,一般均以早晨及晚间出现较多,部位多在额部及两颞,也可位于枕下向前放射于眼眶部,头痛程序随颅内压的增高进行性加重,用力、咳嗽、弯腰或低头活动时常使头痛加重。

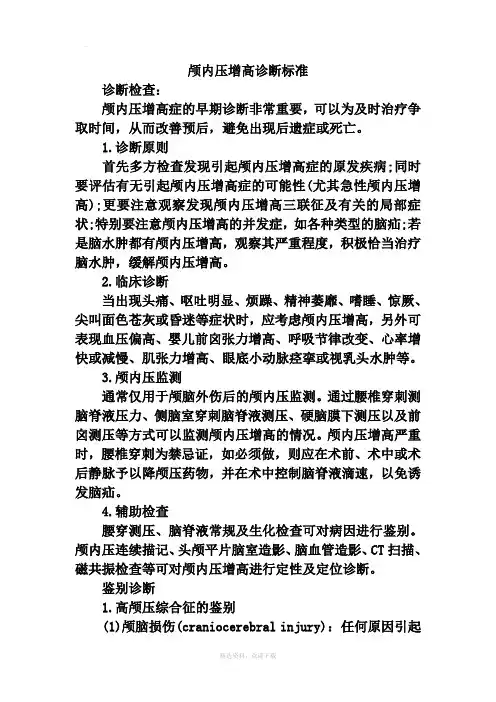

颅内压增高诊断标准诊断检查:颅内压增高症的早期诊断非常重要,可以为及时治疗争取时间,从而改善预后,避免出现后遗症或死亡。

1.诊断原则首先多方检查发现引起颅内压增高症的原发疾病;同时要评估有无引起颅内压增高症的可能性(尤其急性颅内压增高);更要注意观察发现颅内压增高三联征及有关的局部症状;特别要注意颅内压增高的并发症,如各种类型的脑疝;若是脑水肿都有颅内压增高,观察其严重程度,积极恰当治疗脑水肿,缓解颅内压增高。

2.临床诊断当出现头痛、呕吐明显、烦躁、精神萎靡、嗜睡、惊厥、尖叫面色苍灰或昏迷等症状时,应考虑颅内压增高,另外可表现血压偏高、婴儿前囟张力增高、呼吸节律改变、心率增快或减慢、肌张力增高、眼底小动脉痉挛或视乳头水肿等。

3.颅内压监测通常仅用于颅脑外伤后的颅内压监测。

通过腰椎穿刺测脑脊液压力、侧脑室穿刺脑脊液测压、硬脑膜下测压以及前囟测压等方式可以监测颅内压增高的情况。

颅内压增高严重时,腰椎穿刺为禁忌证,如必须做,则应在术前、术中或术后静脉予以降颅压药物,并在术中控制脑脊液滴速,以免诱发脑疝。

4.辅助检查腰穿测压、脑脊液常规及生化检查可对病因进行鉴别。

颅内压连续描记、头颅平片脑室造影、脑血管造影、CT扫描、磁共振检查等可对颅内压增高进行定性及定位诊断。

鉴别诊断1.高颅压综合征的鉴别(1)颅脑损伤(craniocerebral injury):任何原因引起的颅脑损伤而致的脑挫裂伤、脑水肿和颅内血肿均可使颅内压增高。

急性重型颅脑损伤早期即可出现颅内压增高。

少数患者可以较迟出现,如慢性硬膜下血肿等。

颅脑损伤后患者常迅速进入昏迷状态,伴呕吐。

脑内血肿可依部位不同而出现偏瘫、失语、抽搐发作等。

颅脑CT能直接地确定颅内血肿的大小、部位和类型,以及能发现脑血管造影所不能诊断的脑室内出血。

(2)脑血管性疾病(cerebrovascular disease):主要为出血性脑血管病,高血压脑出血最为常见。

一般起病较急,颅内压增高的表现为1~3 d内发展到高峰。

颅内压增高的诊断和治疗原则

①临床表现如头痛、呕吐、视盘水肿等。

②药物试验性诊断:快速静滴20%甘露醇,如头痛显著缓解,颅内高压可能性大

③头颅X线片:可出现脑回压迹增多、骨缝分离、颅骨内板变薄,蝶鞍扩大、鞍背及前后床突骨质吸收。

④脑电图、脑血管造影、放射性同位素扫描、CT、MRI 对诊断有重要价值

⑤腰穿与颅内压监护可确定颅内压的高低

①尽快明确诊断:既要病因治疗,又要对症治疗,还要避免其他因素引起颅内压进一步增高

②脱水剂:渗透性脱水:甘露醇;利尿性脱水:氢氯噻嗪、呋塞米。

③激素治疗:地塞米松,同时注意防止高血糖、应激性溃疡和感染。

④脑室穿刺引流

⑤过度换气减轻脑肿胀

⑥低温疗法

⑦高压氧治疗

脑疝的常见类型及临床特点。

小脑幕切迹疝:

①在原有颅高压三主征基础上头痛加剧

②意识障碍加重,很快出现昏迷

③患侧瞳孔散大,对光反射消失,继之双侧瞳孔散大

④对侧肢体运动障碍,以至出现四肢挺直、头颈过伸、躯背屈曲、角弓反张的去大脑强直状态

⑤生命体征紊乱

枕骨大孔疝:

①由于脑脊液循环通路被阻塞,颅内压增高

②剧烈头痛,频繁呕吐,颈项强直,强迫头位

③生命体征紊乱出现较早,意识障碍出现较晚

④因脑干缺氧,瞳孔忽大忽小

⑤由于呼吸中枢受损,早期可突发呼吸骤停而死亡

原发性脑损伤的发病机理、临床表现、诊断和治疗。

Ⅰ脑震荡

①头部外伤史

②短暂意识障碍

③逆行性遗忘

④可有脑干。

延髓抑制:心率减慢、血压下降、面色苍白、冷汗、呼吸抑制、四肢松软等

⑤头痛、头晕、恶心、呕吐、乏力、烦躁等

⑥神经系统检查无阳性体征

①腰穿颅压正常,脑脊液无红细胞

②头颅平片和头颅CT检查颅脑内无阳性发现

①卧床休息

②监测生命体征和神经系统功能,若有恶化复查CT

③对症止痛、镇静

Ⅱ脑挫裂伤

①头部外伤史②意识障碍,伤后立即昏迷,时间较长一般超半小时

③局灶性神经功能症状和体征,如偏瘫、失语、锥体束征、视野缺损、感觉障碍以及癫痫发作等

④生命体征改变:体温升高、心率加快、呼吸浅快,血压早期下降,后期可增高

⑤颅压增高:头痛、恶心、呕吐、烦躁、视盘水肿、Cushing 反应等

⑥可有脑膜刺激征

⑦可有脑疝表现

①血常规有应激表现:白细胞增高等

②肝肾功能受损、电解质紊乱

③血气可有低氧血症、高碳酸血症

④头颅X线平片可有颅骨骨折

⑤头颅CT见脑组织呈混杂密度改变,低密度区内有斑片状高密度出血区,呈“胡椒面”样,周围可有水肿,脑室、脑池受压变窄,可有中线移位或SAH

⑥头颅MRI可进一步了解受损部位、范围、水肿情况

①监测生命体征、血氧饱和度和神经系统功能,若恶化,及时复查CT

②保持气道通畅,必要时气管插管

③吸氧,避免低氧血症

④维持血压正常或略偏高

⑤降低颅内压:头高15~30°、甘露醇、呋塞米

⑥激素

⑦预防性使用抗癫痫药

⑧维持水电解质平衡

⑨对症降温、镇静

⑩营养支持

病情稳定后开始康复治疗,高压氧、理疗、针灸、功能锻炼

手术治疗:内科治疗后颅内压仍超过30mmHg,甚至出现脑疝,CT显示有占位效应,中线移位,需行去骨瓣减压术和或脑损伤灶清除术。

颅内肿瘤的症状及诊断方法。

包括定位诊断:肿瘤部位和周围结构关系;定性诊断:肿瘤性质及其生物学特性。

需要与脑部炎症、变性或脑血管等病变鉴别。

X线,CT,MRI,PET,活检

颅内动脉瘤破裂的临床表现和诊断及治疗手段。

表现为SAH,突发剧烈头痛。

频繁呕吐,大汗淋漓。

颈强直,克氏征阳性。

意识障碍甚至昏迷。

可有无诱因。

局灶症状:颈内动脉-后交通动脉瘤和大脑后动脉动脉瘤:动眼神经麻痹;血肿致偏瘫失语;巨型动脉瘤压迫视路致视野障碍。

①出血急性期CT阳性率极高②增强CT检出>1cm动脉瘤,MRI优于CT,MRA用于颅内动脉瘤筛选③DSA Hunt&Hass一、二级,急诊手术(出血后3日内),三级及以上待病情好转后再行手术。

围术期治疗:ICU,绝对卧床,减少声光刺激。

密切观察病情变化。

维持正常血压,适当镇静;便秘缓泻剂。

胸部损伤的病理生理和急救处理原则。

肺癌病理分类、临床表现、诊断及鉴别诊断和治疗方法。

食管癌的病理分类、临床表现、诊断及鉴别诊断和治疗原则。

尿频,血尿的原因和血尿的定位。

闭合性肾损伤的症状、诊断、治疗原则。

Ⅰ腹部直接或间接暴力外伤史,伤后出现血尿高度提示Ⅱ临床表现

①休克②血尿③局部肿块④疼痛及肌紧张⑤合并伤的症状

Ⅲ检查

①尿液②X线:腹部平片,排泄性尿路造影,肾动脉造影、逆行肾盂造影③BUS、CT

Ⅳ治疗

肾挫伤和表浅裂伤:一般非手术疗法:①绝对卧床休息14d;②必要时输液输血;③止痛止血;④抗生素预防感染;⑤密切观察病情变化:

①休克未能纠正或纠正后再次出现②24h血尿未减轻或进行性加重,Hb,RBC③腰腹部包块逐渐增大④局部疼痛加重。

体温升高⑤胸或腹部合并伤体征出现

尿道损伤的病理、诊断及急诊处理原则。

较重的肾裂伤或粉碎伤及集合系统断裂有大量尿外渗者:手术治疗

肾结核的临床表现、诊断方法、全身和局部治疗。

①尿频、尿急、尿痛:尿频发生最早、进行性加重、消退最晚。

②血尿脓尿较为常见,多为终末血尿。

③肾区疼痛和肿块。

④全身症状多不明显,伴其他脏器结核低热盗汗消瘦乏力

尿液、膀胱镜、KUB、B超、IVU

抗结核药物,适当休息,日光照射,足够营养支持

常见梗阻原因和处理原则。

泌尿系结石的主要症状、诊断、治疗原则和预防。

膀胱癌和肾癌的临床表现、诊断原则。