地震动加速度反应谱与地震烈度的关系研究

- 格式:doc

- 大小:12.11 KB

- 文档页数:2

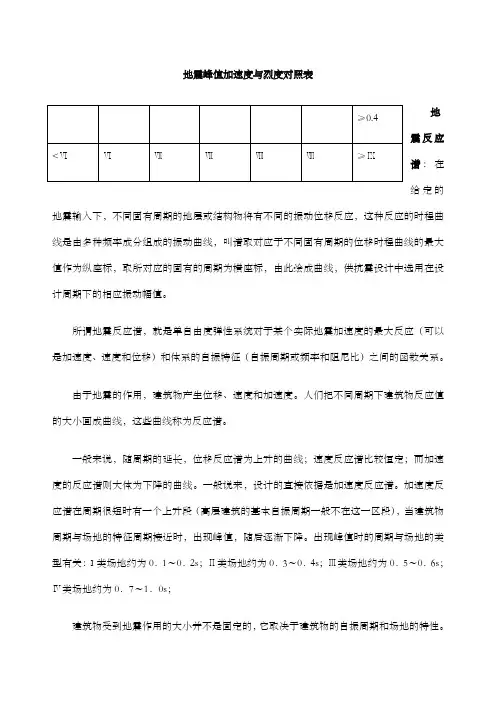

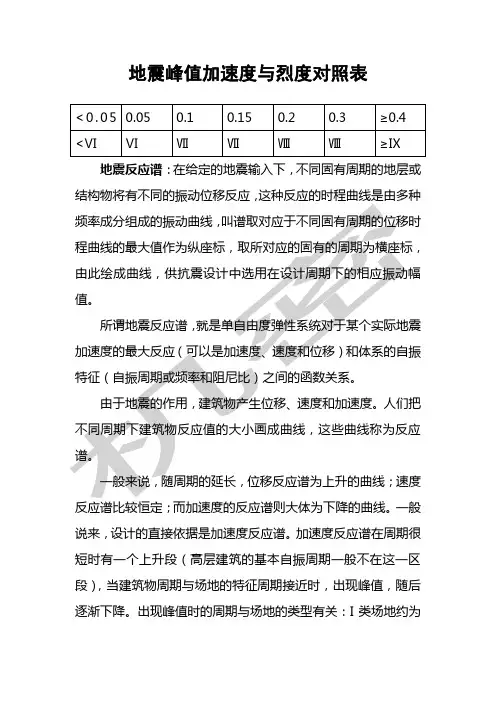

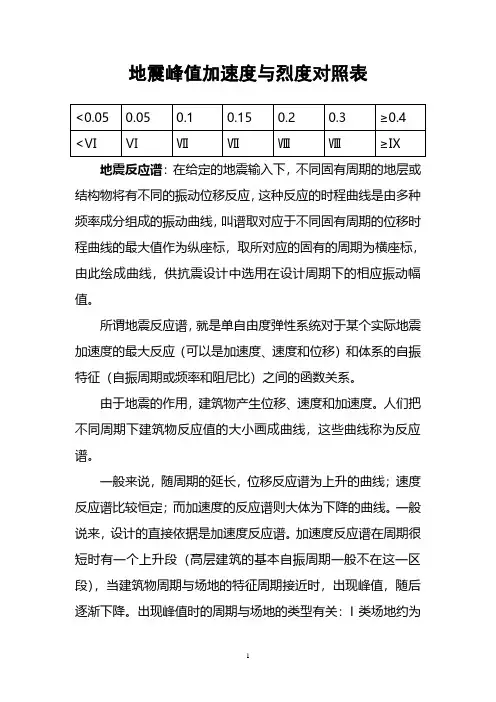

地震峰值加速度与烈度对照表地震峰值加速度与烈度对照表< 2应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)Z间的函数关系。

由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。

人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。

一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0. 1〜0. 2s; II类场地约为0. 3〜0. 4s; III类场地约为0. 5〜0. 6s; IV类场地约为0. 7〜1- Os;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g (9. 81m/s)或Gal (gal = 10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为lOOGal, 8度相当于200Gal, 9度相当于400Gal o在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。

地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。

在同等的烈度和场地条件下,建筑物的重量越大,受到地震力也越大,因此减小结构自重不仅可以节省材料,而且有利于抗震。

地震震级、烈度、抗震设防烈度、动峰值加速度的区分地震震级、烈度、抗震设防烈度、动峰值加速度1. 地震的震级地震的震级是相对于某一次具体地震而言的,是根据仪器测试结果衡量某次地震释放的能量的来分级的,这个数据是唯一的。

震级是衡量一次地震大小的等级,用符号M表示。

震级的原始定义是:在离震中100km处的坚硬地面上,由标准地震仪(摆的自振周期为0.8s,阻尼为0.8,放大倍数为2800倍)所记录的最大水平位移A(单位为μm)的常用对数值 M= lgA 。

因为这个震级的定义是1935年里希特所给出的,故称为里氏震级。

震级每相差1.0级,能量相差大约32倍;每相差2.0级,能量相差约1000倍。

微震:M<2的地震,人们感觉不到。

有感地震:M=2,4的地震。

破坏性地震:M>5的地震,建筑物有不同程度的破坏。

强烈地震或大地震:M=7,8的地震。

特大地震:M>8的地震。

2. 地震烈度对于一次地震,表示地震大小的震级只有一个,但它对不同的地点影响程度是不一样的。

一般说离震中愈远,受地震的影响就愈小,烈度也就愈低。

对于一次地震的影响,随震中距的不同,可以划分为不同的烈度区。

国家根据地面破坏程度的观察和感觉,人为地划分了12个度,即世界上通用的麦氏烈度表(MM)。

第12度是毁灭性的破坏程度。

但总之,震级和地震烈度都是相对于某一次具体地震而言的。

3. 地震基本烈度地震基本烈度其实是根据某地区地震的历史等因素综合考虑给定的,那是一种概率评估的结果。

国家根据我国各地区不同情况,给出一个地震基本烈度表,以作为建筑物抗震能力设计的参考,具体见1999年由国家地震局颁布实施的《中国地震烈度表》。

某地区如果划分的基本烈度大,则同样的建筑物要求的抗震级别就要高一些。

一个地区的基本烈度是指该地区今后50年时间内,在一般场地条件下可能遭遇到超越概率为10%的地震烈度。

4. 抗震设防烈度抗震设防烈度是与建筑物的抗震性能要求有关的,它根据各地区的地震基本烈度、建筑物重要性等确定的抗震设防烈度,一个建筑物的取用的抗震设防烈度未必和该地区的抗震设防烈度一致。

场地基本地震动加速度反应谱地震是指地球地壳发生的剧烈震动现象,是地球内部能量的释放。

地震造成的损害主要包括房屋倒塌、桥梁断裂、道路破坏等。

为了提高地震安全性,设计工程师需要对地震动进行评估和分析。

地震动加速度是地震中最重要的参数之一,用来描述地震引起的结构响应情况。

地震动加速度反应谱是衡量地震波动强度与时间的函数关系,反应了地震波动频谱与结构振动响应特性之间的关系。

地震动加速度反应谱包含了地震那些频率和幅值上的信息,是一种描述地震动势图中不同频率上加速度的最大值的计算工具。

它以频率为横坐标,以加速度为纵坐标,可以清楚展示结构在不同频率下的响应情况。

通常,反应谱可以绘制为加速度反应谱、速度反应谱和位移反应谱。

在设计地震安全性时,要利用地震动加速度反应谱进行结构响应的分析和设计,以确保结构在地震中的安全性能。

设计工程师通常使用地震动加速度反应谱来确定结构的抗震需求,并据此进行设计计算。

地震动加速度反应谱的制作主要有两种方法:一是基于地震监测仪器观测到的地震波数据,通过进行数据处理和分析得到加速度反应谱;二是采用基于地震波合成的方法,结合地震波动理论和结构响应理论,通过计算得到加速度反应谱。

地震动加速度反应谱的形状和大小与地震波的特点及土壤的特性密切相关。

一般来说,地震动加速度反应谱具有两个特点:一是在低频段呈现出一个明显的峰值,通常称为主频峰,代表了地震动的主要能量;二是在高频段逐渐衰减,这是由于土壤的阻尼效应导致的。

地震动加速度反应谱在地震工程设计中有着广泛的应用。

通过地震动加速度反应谱的分析,可以确定结构在不同频率下的最大响应加速度,据此进行结构的设计,并预测结构在地震中的响应情况。

在设计地震安全性时,通常会制定相应的抗震设防标准。

抗震设防标准规定了不同结构类型所需要满足的抗震要求,以及对应的地震烈度等级。

根据抗震设防标准,可以确定结构的抗震需求,并根据加速度反应谱对结构进行设计。

总之,地震动加速度反应谱是一种用于评估地震动强度和结构响应的重要工具。

地震峰值加速度与烈度对照表内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)地震峰值加速度与烈度对照表地Array震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。

由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。

人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。

一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。

在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。

地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。

地震峰值加速度与烈度对照表震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。

由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。

人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。

一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。

在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。

地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。

在同等的烈度和场地条件下,建筑物的重量越大,受到地震力也越大,因此减小结构自重不仅可以节省材料,而且有利于抗震。

地震峰值加速度与烈度对照表————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:地震峰值加速度与烈度对照表地震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。

由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。

人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。

一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为<0.050.05 0.1 0.15 0.2 0.3 ≥0.4 <Ⅵ Ⅵ Ⅶ Ⅶ Ⅷ Ⅷ ≥Ⅸ0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。

隔震结构设计加速度反应谱的取值研究

隔震结构设计中,加速度反应谱的取值是非常重要的,它直接影响到结构的设计参数和隔震系统的选型。

常见的加速度反应谱有地震加速度反应谱和人工加速度反应谱两种。

地震加速度反应谱是根据实际地震记录统计得到的一种反映地震动较为准确的地震反应谱,它包括地震激励的峰值加速度和频率。

地震加速度反应谱可以通过地震记录的处理和分析得到,也可以通过地震动合成的方法得到。

在隔震结构设计中,常常使用地震反应谱来描述地震动的特性,从而确定隔震结构的设计参数。

人工加速度反应谱是一种根据设计标准规定的一组加速度曲线,可以用来模拟地震动的作用。

在缺乏实际地震记录的情况下,可以使用人工加速度反应谱来进行隔震结构设计。

人工加速度反应谱一般根据设计地震的区域特点和重要性等级进行确定。

在确定加速度反应谱的取值时,需要考虑到结构的重要性等级、设计地震烈度、土壤条件等因素。

一般来说,结构的重要性等级越高,加速度反应谱的峰值加速度越大。

设计地震烈度越大,加速度反应谱的频率范围和峰值加速度也会相应增大。

土壤条件对加速度反应谱的形状和特性也有一定的影响,需要结合实际情况进行考虑。

总的来说,隔震结构设计中加速度反应谱的取值是一个综合考虑多个因素的问题,需要根据设计标准和实际情况进行确定。

在确定加速度反应谱的取值时,需要充分考虑结构的特点和要求,以及地震动的特性和作用。

【拓展知识1-2】功率谱,反应谱和傅里叶谱,地震波选取,地震持续时间确定功率谱功率谱是功率谱密度函数的简称。

对于一般情况的随机振动,其时间历程具有明显的非周期性,具有连续的多种频率成分,每种频率有对应的功率或能量,用图像来表示这种关系,称为功率在频率域内的函数,简称功率谱密度。

加速度功率谱是对地震动加速度时程进行快速傅里叶变换(FFT)得到的[1]。

对于非平稳随机过程,功率谱密度的单位是G的平方/频率。

G指的是随机过程。

对于加速度功率谱,加速度的单位是m/s2,则功率谱密度的单位是(m/s2)2/Hz,Hz的单位是1/s,故加速度功率谱密度的单位为m2/s3。

加速度功率谱密度函数曲线下方的面积代表随机加速度的总方差,即加速度功率谱可以理解为“随机加速度方差的密度分度”。

参考文献[1] 庄表中. 随机振动入门.科学出版社,1981.反应谱和傅里叶谱反应谱(earthquake response spectrum),是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。

反应谱是地震工程中分析结构和设备在地震中的性能的非常有用的工具,因为许多主要表现为简单的振荡器(也称为单自由度系统)。

因此,如果能找出结构的固有频率,那么建筑的峰值响应可以通过从地面响应谱中读取相应频率的值来估计。

在地震区域的大多数建筑规范中,这个值构成了计算结构必须抵抗的力的基础(地震分析)。

如前所述,地面响应谱是在地球自由表面所做的响应图。

如果建筑物的响应与地面运动(共振)的组成部分“协调”,可能会发生重大的地震破坏,这些成分可以从响应谱中识别出来。

傅里叶谱,全称为傅里叶振幅谱。

地震波是在时间上连续的随机过程,地震动记录仪是按照一定的采样频率得到该连续曲线上离散的点,想要还原这个曲线,可以通过解N 元1次方程组,更简洁有效的方式是采用有限傅里叶级数来近似原始的时间历程。

地震峰值加速度与烈度对照表

地震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或

反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为

0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;

建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

),

,

效益。

但是,从世界范围来说,地震预报仍处于探索阶段,尚未完全掌握地震孕育发震的规律,地震预报主要是根据多年积累的观测资料和震例而作出的经验性预报,因此,不可避免地带有很大局限性。

目前的地震预报水平和现状,大体可这样概括:人们对

地震孕育发生的原理、规律有所认识,但还没有完全认识;能够对某些类型的地震作出一定程度的预报,但还不能预报所有的地震;做出的较大时间尺度中长期预报有一定的可信度,但短临预报的成功率还相对较低,特别是临震预报。

地震动峰值加速度:与地震动加速度反应谱最大值相应的水平加速度。

g:重力加速度,地震时地面运动的加速度。

可以作为确定烈度的依据。

在以烈度为基础作出抗震设防标准时,往往对相应的烈度给出相应的峰值加速度。

地震峰值加速度与烈度对照表地震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。

由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。

人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。

一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。

在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。

地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。

在同等的烈度和场地条件下,建筑物的重量越大,受到地震力也越大,因此减小结构自重不仅可以节省材料,而且有利于抗震。

地震震级、烈度、抗震设防烈度、动峰值加速度1. 地震的震级地震的震级是相对于某一次具体地震而言的,是根据仪器测试结果衡量某次地震释放的能量的来分级的,这个数据是唯一的。

震级是衡量一次地震大小的等级,用符号M表示。

震级的原始定义是:在离震中100km处的坚硬地面上,由标准地震仪(摆的自振周期为0.8s,阻尼为0.8,放大倍数为2800倍)所记录的最大水平位移A(单位为μm)的常用对数值M= lgA 。

因为这个震级的定义是1935年里希特所给出的,故称为里氏震级。

震级每相差1.0级,能量相差大约32倍;每相差2.0级,能量相差约1000倍。

微震:M<2的地震,人们感觉不到。

有感地震:M=2~4的地震。

破坏性地震:M>5的地震,建筑物有不同程度的破坏。

强烈地震或大地震:M=7~8的地震。

特大地震:M>8的地震。

2. 地震烈度对于一次地震,表示地震大小的震级只有一个,但它对不同的地点影响程度是不一样的。

一般说离震中愈远,受地震的影响就愈小,烈度也就愈低。

对于一次地震的影响,随震中距的不同,可以划分为不同的烈度区。

国家根据地面破坏程度的观察和感觉,人为地划分了12个度,即世界上通用的麦氏烈度表(MM)。

第12度是毁灭性的破坏程度。

但总之,震级和地震烈度都是相对于某一次具体地震而言的。

3. 地震基本烈度地震基本烈度其实是根据某地区地震的历史等因素综合考虑给定的,那是一种概率评估的结果。

国家根据我国各地区不同情况,给出一个地震基本烈度表,以作为建筑物抗震能力设计的参考,具体见1999年由国家地震局颁布实施的《中国地震烈度表》。

某地区如果划分的基本烈度大,则同样的建筑物要求的抗震级别就要高一些。

一个地区的基本烈度是指该地区今后50年时间内,在一般场地条件下可能遭遇到超越概率为10%的地震烈度。

4. 抗震设防烈度抗震设防烈度是与建筑物的抗震性能要求有关的,它根据各地区的地震基本烈度、建筑物重要性等确定的抗震设防烈度,一个建筑物的取用的抗震设防烈度未必和该地区的抗震设防烈度一致。

地震峰值加速度与烈度对照表地震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。

由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。

人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。

一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。

在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。

地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。

在同等的烈度和场地条件下,建筑物的重量越大,受到地震力也越大,因此减小结构自重不仅可以节省材料,而且有利于抗震。

地震峰值加速度与烈度对照表地Array震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。

由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。

人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。

一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。

在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。

地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。

在同等的烈度和场地条件下,建筑物的重量越大,受到地震力也越大,因此减小结构自重不仅可以节省材料,而且有利于抗震。

地震峰值加速度与烈度对照表地震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。

由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。

人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。

一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。

在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。

地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。

在同等的烈度和场地条件下,建筑物的重量越大,受到地震力也越大,因此减小结构自重不仅可以节省材料,而且有利于抗震。

地震峰值加速度与烈度对照表<0.05 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 ≥0.4 <ⅥⅥⅦⅦⅧⅧ≥Ⅸ地震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。

所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。

由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。

人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。

一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。

一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。

加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。

出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。

一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。

衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。

在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。

地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。

在同等的烈度和场地条件下,建筑物的重量越大,受到地震力也越大,因此减小结构自重不仅可以节省材料,而且有利于抗震。

地震反应谱、设计反应谱与地震影响系数谱曲线一直对反应谱这个东西,进来在听完一些免费结构讲座之后,自己总结了一下,梳理了一下几个概念,当然理解这些概念还需要对地震动的一些基本概念有一定理解,下次有机会再将地震动的东西总结一下,希望对初学者有点作用,文中所用图均来自网上。

1.地震反应谱可理解为一个确定的地面运动,通过一组阻尼比相同但自振周期各不相同的单自由度体系,所引起的各体系最大反应与相应体系自振周期间的关系曲线。

但是,不同场地类别和震中距对反应谱有影响,因而不能直接用于抗震设计,需专门研究可供结构抗震设计用的反应谱,称为设计反应谱。

设计反应谱2. 由结构动力学地震系数,该参数可将地震动幅值对地震反应谱的影响分离出来。

地震系数与基本烈度的关系基本烈度6781 / 39地震系数k0.050.10(0.15)0.20(0.30)0.40(另:本人对其结果很是不解,由后文可知,地震影响系数最大值等于2.25倍的地震系数,而《抗震规范》2010 表5.1.4-1除以2.25后应该为基本烈度6789地震系数k0.0170.0355(0.0533)0.071(0.106)0.142欢迎大家讨论!)动力系数,是体系最大绝对加速度的放大系数特点:a.是一种规则化的地震反应谱,且动力系数不受地震动振幅的影响。

b.与地震反应谱具有相同的性质,受到体系阻尼比,以及地震动频谱(场地条件和震中距)的影响。

调整:1、为了消除阻尼比的影响由于大多数实际建筑结构的阻尼比在0.05左右,取确定的阻尼比然后不同建筑物根据公式相应调整。

2、按场地震中距将地震动记录分类,消除地震动频谱对地震动的影响。

3、计算每一类地震动记录动力系数的平均值考虑类别相同的不同地震动记录动力系数的变异性。

经过上述三条措施后,再将计算得到的β(T)平滑化后,可得到抗震设计采用的动力系数谱曲线。

2 / 33.地震影响系数谱曲线反应谱的局限性:不能反映地震的持续时间(加速度幅值)不能考虑多点激励的影响(刚性地基)不能反映建筑物质量和刚度分布的不均匀不能反映多个阻尼的情况不能反映场地条件和卓越周期的影响不能反映低周疲劳的影响不能反映结构周期不确定性的影响3 / 3。

地震动加速度反应谱与地震烈度的关系研究地震发生后,强震动观测台网可以获取灾区分布式台站位置的强震动记录,基于相关的地震动参数可以快速地评估地震烈度的空间分布,以迅速判定不同地区的受灾程度,尤其是地震极震区的分布范围,为政府开展应急救援并合理地分配救援力量、物资等提供依据,以保证救援人员及时、准确地到达极震区展开搜救工作,减少人民群众的生命财产损失。

为此,本文围绕由地震动参数确定地震烈度的研究展开了如下工作:1.阐述了利用强震动记录给出的地震动参数快速获取地震烈度分布相关研究工作的必要性。

总结了国内外有关烈度速报的工作和提出的各种定性分析、定量表述方法,明确了目前研究的现状和发展趋势,提出了利用地震动参数确定地震烈度研究的意义所在。

2.整理我国现有主要强震动记录(汶川地震、宁洱地震、姚安地震、盈江地震、新疆地震和攀枝花地震)和地震现场调查地震烈度资料(现行烈度表、历史震害资料等)。

从上述地震震后实地震害调查获得的烈度等震线图上找出各个具有地震动记录资料的台站位置对应的烈度,对相关台站的强震动观测记录进行基线校正后的加速度数据计算给出不同周期加速度反应谱值。

3.依据上述历史地震烈度资料和强地震动记录的加速度反应谱,通过多元线性回归的统计分析方法,统计分析地震烈度与不同周期加速度反应谱值之间的对应关系,提出了烈度分档判别法和综合判别法两种利用不同周期加速度反应谱值确定地震烈度的方法。

4.对上述方法进行Bayes假设检验,并基于汶川地震,将由本文方法确定的烈度、根据烈度表评定的烈度与宏观震害烈度进行了比较,结果表明所提出的方法能较真实地反映实际震害情况。

基于以上计算、统计和分析,本文对由地震动

参数确定烈度的研究给出了一些认识与结论,为烈度速报工作提供有益的参考。