电晕放电和沿面放电

- 格式:ppt

- 大小:3.38 MB

- 文档页数:35

高电压技术速记版专题1-6专题一:高电压下气体、液体、固体放电原理1、绝缘的概念:将不同电位的导体分开,使之在电气上不相连接。

具有绝缘作用的材料称为电介质或绝缘材料。

2、电介质的分类:按状态分为气体、液体和固体三类。

3、极化的概念:在外电场作用下,电介质的表面出现束缚电荷的现象叫做电介质极化。

4、极化的形式:电子式极化、离子式极化、偶极子式极化;夹层式极化。

(前三种极化均是在单一电介质中发生的。

但在高压设备中,常应用多种介质绝缘,如电缆、变压器、电机等)5、电子式极化:由于电子发生相对位移而发生的极化。

特点:时间短,弹性极化,无能量损耗。

[注]:存在于一切材料中。

6、离子式极化:离子式极化发生于离子结构的电介质中。

固体无机化合物(如云母、陶瓷、玻璃等)多属于离子结构。

特点:时间短,弹性极化,无能量损耗。

[注]:存在于离子结构物质中。

7、偶极子极化:有些电介质具有固有的电矩,这种分子称为极性分子,这种电介质称为极性电介质(如胶木、橡胶、纤维素、蓖麻油、氯化联苯等)。

特点:时间较长,非弹性极化,有能量损耗。

[注]:存在于极性材料中。

8、夹层式极化特点:时间很长,非弹性极化,有能量损耗。

[注]:存在于多种材料的交界面;当绝缘受潮时,由于电导增大,极化完成时间将大大下降;对使用过的大电容设备,应将两电极短接并彻底放电,以免有吸收电荷释放出来危及人身安全。

9、为便于比较,将上述各种极化列为下表:10、介电常数:[注]:用作电容器的绝缘介质时,希望些好。

大些好。

用作其它设备的绝缘介质时,希望小11、电介质电导:电介质内部带点质点在电场作用下形成电流。

金属导体:温度升高,电阻增大,电导减小。

绝缘介质:温度升高,电阻减小,电导增大。

12、绝缘电阻:在直流电压作用下,经过一定时间,当极化过程结束后,流过介质的电流为稳定电流称为泄漏电流,与其对应的电阻称为绝缘电阻。

(1)介质绝缘电阻的大小决定了介质中泄漏电流的大小。

第2章气体放点的基本物理过程(这章比较重要,要记得知识点很多,要认真看)在第二章标题下面有一句话“与固体和液体相比·········”(1.电离是指电子脱离原子的束缚而形成自由电子、正离子的过程.电离是需要能量的,所需能量称为电离能Wi(用电子伏eV表示,也可用电离电位Ui=Wi/e表示)2。

根据外界给予原子或分子的能量形式的不同,电离方式可分为热电离、光电离、碰撞电离(最重要)和分级电离。

3.阴极表面的电子溢出:(1)正离子撞击阴极:正离子位能大于2倍金属表面逸出功。

(2)光电子发射:用能量大于金属逸出功的光照射阴极板。

光子的能量大于金属逸出功. (3)强场发射:阴极表面场强达到106V/cm(高真空中决定性)(4)热电子发射:阴极高温4。

气体中负离子的形成:电子与气体分子或原子碰撞时,也有可能发生电子附着过程而形成负离子,并释放出能量(电子亲合能)。

电子亲合能的大小可用来衡量原子捕获一个电子的难易,越大则越易形成负离子。

负离子的形成使自由电子数减少,因而对放电发展起抑制作用。

SF6气体含F,其分子俘获电子的能力很强,属强电负性气体,因而具有很高的电气强度。

5.带点质点的消失:(1)带电质点的扩散:带电质点从浓度较大的区域向浓度较小的区域的移动,使带电质点浓度变得均匀.电子的热运动速度高、自由行程大,所以其扩散比离子的扩散快得多。

(2)带电质点的复合:带异号电荷的质点相遇,发生电荷的传递和中和而还原为中性质点的过程,称为复合。

带电质点复合时会以光辐射的形式将电离时获得的能量释放出来,这种光辐射在一定条件下能导致间隙中其他中性原子或分子的电离。

6。

气体间隙中电流与外施电压的关系:第一阶段:电流随外施电压的提高而增大,因为带电质点向电极运动的速度加快复合率减小第二阶段:电流饱和,带电质点全部进入电极,电流仅取决于外电离因素的强弱(良好的绝缘状态)第三阶段:电流开始增大,由于电子碰撞电离引起的电子崩第四阶段自持放电:电流急剧上升放电过程进入了一个新的阶段(击穿)外施电压小于U0时的放电是非自持放电.电压到达U0后,电流剧增,间隙中电离过程只靠外施电压已能维持,不再需要外电离因素.自持放电7.电子碰撞电离系数α:代表一个电子沿电力线方向行经1cm时平均发生的碰撞电离次数。

1绝缘强度:电解质保证绝缘性能所能蒙受的最高电场强度。

2自由行程:电子发生相邻两次碰撞经过的行程。

3汤逊电子崩理论:特别是电子在电场力作用下产生碰撞电离,使电荷快速增添的现象。

4自持放电:去掉外界电离要素,仅有电场自己即可保持的放电现象。

5非自持放电:去掉外界电离要素放电立刻停止的放电现象。

6 汤逊第一电离系数:一个电子逆着电场方向前进1cm 均匀发生的电离次数。

7汤逊第三电离系数:一个正离子碰撞阴极表面产生的有效电子数。

8电晕放电:不均匀电场中曲率大的电极四周发生的一种局部放电现象。

9伏秒特征:作用在气隙上的击穿电压最大值与击穿时间的关系。

10U%50击穿电压:冲击电压作用下负气隙击穿的概率为50%的击穿电压。

11爬电比距:电气设施外绝缘的爬电距离与最高工作线电压有效值之比。

12检查性试验:检查绝缘介质某一方面特征,据此间接判隔离缘情况。

13耐压试验:模拟电气设施在运转中收到的各样电压,以此判断耐压能力。

14汲取比:加压后 60s 与 15s 丈量的电阻之比。

15容升效应(电容效应)回路为容性,电容电压在变压器漏抗上的压降使电容电压高于电源电压的现象。

16耦合系数:互波阻与正波阻之比。

17地面落雷密度 ; 每一雷暴日每平方公里地面上受雷击的次数。

18落雷次数:每一百公里线路每年落雷次数。

19工频续流:过电压消逝后,工作电压作用下避雷器空隙持续流过的工频电流。

20残压:雷电流过阀片电阻时在其上产生的最大压降。

21灭弧电压:灭弧前提下润徐加在避雷器上的最高工频电压。

22保护比:残压与灭弧电压之比。

23耐雷水平:雷击线路,绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。

24雷击跳闸率:每一百公里线路每年由雷击惹起的跳闸次数。

25击杆率:雷击杆塔的次数与雷击线路总次数的比。

(山区大)26绕击率:雷绕击导线的次数与雷击导线总次数的比。

27保护角:避雷线与边相导线的夹角。

28工频过电压:系统运转方式因为操作或故障发生改变时,产生的频次为工频的过电压。

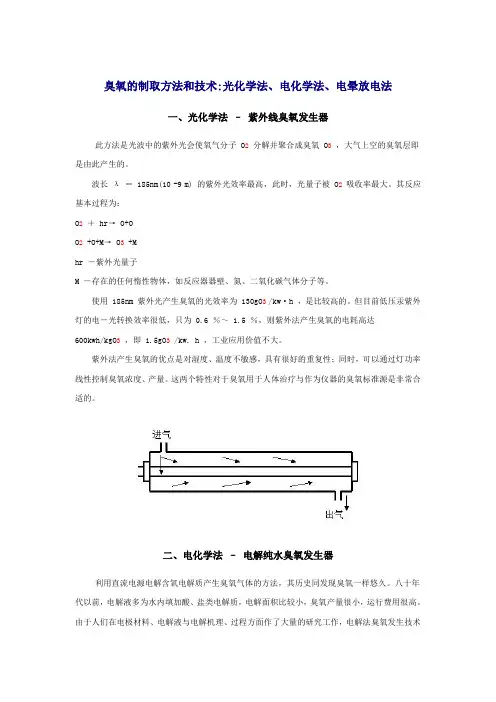

臭氧的制取方法和技术:光化学法、电化学法、电晕放电法一、光化学法–紫外线臭氧发生器此方法是光波中的紫外光会使氧气分子 O2分解并聚合成臭氧 O3,大气上空的臭氧层即是由此产生的。

波长λ = 185nm(10 -9 m) 的紫外光效率最高,此时,光量子被 O2 吸收率最大。

其反应基本过程为:O2+hr→ O+OO2+O+M→ O3 +Mhr -紫外光量子M -存在的任何惰性物体,如反应器器壁、氮、二氧化碳气体分子等。

使用 185nm 紫外光产生臭氧的光效率为 130gO3/kw·h ,是比较高的。

但目前低压汞紫外灯的电-光转换效率很低,只为 0.6 %~ 1.5 %,则紫外法产生臭氧的电耗高达600kwh/kgO3,即 1.5gO3 /kw. h ,工业应用价值不大。

紫外法产生臭氧的优点是对湿度、温度不敏感,具有很好的重复性;同时,可以通过灯功率线性控制臭氧浓度、产量。

这两个特性对于臭氧用于人体治疗与作为仪器的臭氧标准源是非常合适的。

二、电化学法–电解纯水臭氧发生器利用直流电源电解含氧电解质产生臭氧气体的方法,其历史同发现臭氧一样悠久。

八十年代以前,电解液多为水内填加酸、盐类电解质,电解面积比较小,臭氧产量很小,运行费用很高。

由于人们在电极材料、电解液与电解机理、过程方面作了大量的研究工作,电解法臭氧发生技术取得了很大进步。

近期发展的 SPE (固态聚合物电解质)电极与金属氧化催化技术,使用纯水电解得到 14 %以上的高浓度臭氧,使电化学法臭氧发生器技术向前迈进了一大步。

日本某公司向市场推出了 120gO3/h 的电解臭氧发生器,电耗150kw·h/kgO3,使这种类型产品达到了工业化应用规模。

我国武汉大学早期开展了电解臭氧技术的研究,上海唐锋电器公司研究开发了电解法臭氧发生器系列产品,臭氧浓度可达 20 %,最大臭氧产量为 100g/h 。

该产品使用纯水电解产生臭氧后在机内直接与水混合形成 4-20mg/L 高浓度臭氧水,其规格为高浓度臭氧水供水量由 60L/h 到 5000L/h 。

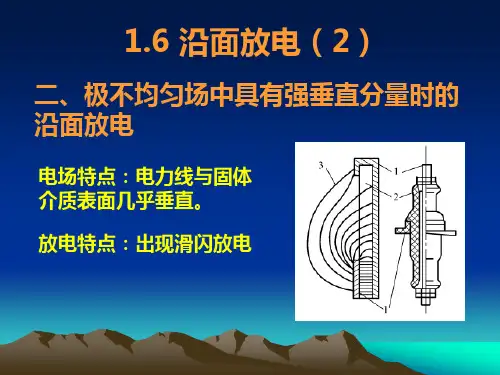

沿面放电的特征沿面放电的特征什么是沿面放电沿面放电是指在两个或多个电极之间的气体间发生的一种放电现象。

它是气体绝缘体电力设备中常见的故障之一,通常以电晕放电、击穿放电或电弧放电的方式发生。

沿面放电的特征沿面放电具有以下几个特征:1.放电预兆沿面放电通常会出现一些放电前的预兆,如噪声、振动、气味等。

这些预兆可以提前预警,帮助我们及时采取措施,避免设备故障。

2.电晕放电电晕放电是沿面放电最常见的形式之一。

当电压升高到一定程度时,电极周围的电场强度会足够产生电离,形成电晕放电现象。

这会导致较小的电流从电极表面放电,产生耀斑或发出微弱的光亮。

3.击穿放电当电压过高,使气体中的电场超过气体的击穿强度时,沿面放电会转变为击穿放电。

在击穿放电中,电流会急剧增加,电弧会形成,并且会出现强烈的闪光和声响。

击穿放电是沿面放电最严重的一种形式,易造成设备故障和短路。

4.放电路径沿面放电通常具有明显的放电路径,即电流会沿着特定的表面或通道进行传导。

这使得我们可以通过监测放电路径的变化,预测潜在的设备故障点。

5.放电能量沿面放电释放的能量较小,但也会产生一些热量和气体。

长时间的沿面放电会导致设备局部温度升高,增加设备故障的风险。

6.放电模式沿面放电可以呈现不同的模式,如稳定放电、脉冲放电等。

不同的放电模式对设备的损害程度和风险也不同,需要针对具体情况进行分析和处理。

总结沿面放电作为一种常见的气体绝缘体电力设备故障,具有一些独特的特征。

通过了解这些特征,我们可以更好地预测和防范设备故障,确保电力系统的安全运行。

《高电压技术》习题解答第一章1—1气体中带电质点是通过游离过程产生的。

游离是中性原子获得足够的能量(称游离能)后成为正、负带电粒子的过程。

根据游离能形式的不同,气体中带电质点的产生有四种不同方式:1.碰撞游离方式在这种方式下,游离能为与中性原子(分子)碰撞瞬时带电粒子所具有的动能。

虽然正、负带电粒子都有可能与中性原子(分子)发生碰撞,但引起气体发生碰撞游离而产生正、负带电质点的主要是自由电子而不是正、负离子。

2.光游离方式在这种方式下,游离能为光能。

由于游离能需达到一定的数值,因此引起光游离的光主要是各种高能射线而非可见光。

3.热游离方式在这种方式下,游离能为气体分子的内能。

由于内能与绝对温度成正比,因此只有温度足够高时才能引起热游离。

4.金属表面游离方式严格地讲,应称为金属电极表面逸出电子,因这种游离的结果在气体中只得到带负电的自由电子。

使电子从金属电极表面逸出的能量可以是各种形式的能。

气体中带电质点消失的方式有三种:1.扩散带电质点从浓度大的区域向浓度小的区域运动而造成原区域中带电质点的消失,扩散是一种自然规律。

2.复合复合是正、负带电质点相互结合后成为中性原子(分子)的过程。

复合是游离的逆过程,因此在复合过程中要释放能量,一般为光能。

3.电子被吸附这主要是某些气体(如SF6、水蒸汽)分子易吸附气体中的自由电子成为负离子,从而使气体中自由电子(负的带电质点)消失。

1—2 自持放电是指仅依靠自身电场的作用而不需要外界游离因素来维持的放电。

外界游离因素是指在无电场作用下使气体中产生少量带电质点的各种游离因素,如宇宙射线。

讨论气体放电电压、击穿电压时,都指放电已达到自持放电阶段。

汤生放电理论的自持放电条件用公式表达时为γ(eαs-1)=1此公式表明:由于气体中正离子在电场作用下向阴极运动,撞击阴极,此时已起码撞出一个自由电子(即从金属电极表面逸出)。

这样,即便去掉外界游离因素,仍有引起碰撞游离所需的起始有效电子,从而能使放电达到自持阶段。

1.1带电粒子的产生与消失电离:产生带电粒子的物理过程。

电力能:电力过程所需要的能量。

原子的激发(激励):在外界因素作用下,气体原子获得外加能量时,一个或若干个电子有可能转移到离核较远的轨道上去的现象。

带电粒子的产生:碰撞电离(有碰撞引起的电离)光电离(由光辐射引起的气体原子或分子电离的现象)热电离(气体在热状态下引起的电离过程)表面电离(气体中的电子也可以由电场作用下的金属表面发射出来)。

这三种形式同时存在、相互作用,只是各种电离形式表现出的强弱不同。

空间电离:气体在间隙空间里带电粒子的产生过程。

逸出功:从金属电极表面发射电子需要的一定的能量。

去电离过程:当气体中发生放电时,与不断产生带电粒子的电力过程相反的过程。

气体去电离的基本形式:漂移(带电粒子在外电场的作用下做定向移动,消逝于电极面形成的回路电流,从而减少了气体中的带电粒子的现象)、扩散、复合、(吸附)。

1.2均匀电场中的气体放电均匀电场:在电场中,电场强度处处相等。

汤逊放电理论实验条件:均匀电场、低气压、短间隙。

自持放电:仅由电场的作用就能自行维持的放电。

非自持放电:需要外界电离因素才能维持的放电。

起始放电电压:放电由非自持转为自持的临界电压。

起始放电场强:起始放电电压对应的场强。

汤逊自持放电条件:电子碰撞电离形成电子崩是气体放电的主要过程,而放电是否由非自持转为自持,则取决于阴极表面是否释放出了二代电子。

光电离。

书图1.2巴申曲线:放电电压与放电距离d和气压p的乘积的曲线,呈U型。

巴申定律:高气压或真空都可提高击穿电压,工程上已广泛使用。

正流注:当外加电压较低时,电子崩需要整个间隙才能形成流注,这种流注是由阳极向阴极发展的。

负流注:外加电压高于击穿电压,流注由阴极向阳极发展。

流注放电理论:解释高气压长间隙以及不均匀电场中的气体放电现象。

1.3不均匀电场中的气体放电气体放电特征:稍不均匀电场的间隙击穿前看不到放电迹象,一旦出现自持放电,便立即导致整个间隙的击穿;极不均匀电场当外加电压达到某一临界时间时,首先出现电晕放电现象,当外加电压进一步增大时,电晕区也随之扩大,但气隙依然保持其绝缘状态没有被击穿。