中国文化概论课件提纲.

- 格式:doc

- 大小:85.00 KB

- 文档页数:19

中国文化概论复习提纲中国文化概论绪论一、“文化”界说1、文化:文的本义,指各色交错的纹理。

文的引申义:一为包括语言文字内的各种象征符号,进而具体化为文物典籍、礼乐制度。

二由伦理之说导出彩画、装饰、人为修养之义,与“质”、“实”对称。

三在前两层意义之上,更导出美、善、德行之义。

化,本义为改易、生成、造化。

指事物形态或性质的改变。

同时,“化”又引申为教行迁善之义。

文与化并联使用,较早见于战国末年的儒生编辑的《易。

贲卦。

象传》:(刚柔交错),开文也。

文明以止,人文也。

观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

这里的人文指:人伦社会规律,即社会生活中人与人之间纵横交织的关系,如君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友,构成复杂网络,具有纹理表象。

2、文明:中国的文化一开始就专注于精神领域,而西文的CULTURE去是从人类的物质生产活动生发、继而才引申到精神领域的。

和中国语言系统中的文明更为相似。

文明:经天纬地日文,照临四方日明。

文明从人类的物质创造(尤其是对火的利用)扩展到精神的光明普照大地。

简而言之,文明兼容物质创造和精神创造的双重意义,接近于今天人们通常理解的广义文化。

文化的实质性含义是“人化”或人类化,是人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

这一过程的成果体现,既反映在自然面貌、形态、功能的不断改观,更反映在人类个体与群体素质(生理与心理的、工艺与道德的、自律与律人的)的不断提高和完善。

3、简而言之,凡是超越本能的、人类有意识地作用于自然界和社会会的一切活动及其结果,都属于文化;或者说,“自然人化”即是文化。

二、广义文化与狭义文化1、广义文化着眼于人类与一般动物、人类社会与自然界的本质区别、着眼于人类卓立于自然的独特生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又称“大文化”。

梁启超“文化者,人类心能所开释出来之有价值的共业也”这里的“共业”包摄众多领域,诸如认识的(语言、哲学、科学、教育)、规范(道德、法律、信仰)、艺术的(文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧)、器用的(生产工具、日用器皿以及制造它们的技术)、社会的(制度、组织、风俗习惯)等等。

中国文化概论提纲(上)第一讲绪论一、什么是文化:“文化便是人与自然、主体和客体在实践中的对立统一物”。

二、文化的本质:简言之,“自然的人化,也即人化自然是文化的本质。

”三、文化的广义和狭义:(一)广义的文化:广义的文化与自然相对,泛指人类所创造的文明成果(出自十五大报告)。

由此可见广义的文化涵盖面非常广泛,所以又称作“大文化”。

关于“大文化”的结构与构成:二层说与四层说。

二层说:最简单的是划分成二层:即物质文化与精神文化。

物质文化就是实体文化,是指人类用各种材料对自然加工造成的器物的、技术的、非人格化的、客观的东西,如城池、宫殿、祠庙、长城、桥梁、器皿、工具、服饰、饮食等等。

精神文化又称虚体文化,是指人类对自然进行加工或塑造自我过程中形成的用语言或符号表现出来的,精神的、人格的、主观的东西。

如文字、语言、宗教、哲学、音乐、绘画、书法、风俗、制度等等。

实体文化与虚体文化组成文化统一体。

比如,建造宫殿,是先设计后建造的。

设计建筑物时,表现为精神文化;当建成这一建筑时,表现为物质文化,同时这个建筑物体现了这个设计师的建筑思想。

建筑是工程,又是艺术。

所以说,建筑是物质文化与精神文化的统一体。

四层说:即物态文化层、制度文化层、行为文化层、心态文化层。

(二)狭义文化:狭义的文化:指人类所创造的一切观念意识形态成果,是人类精神文明的一个组成部分。

狭义文化专注于精神创造活动及其成果,所以又称“小文化”。

本课程讲授小文化为主,主要介绍文化结构四层次中的制度文化层和心态文化层,包括社会制度、哲学、宗教、艺术、伦理道德等。

也兼及大文化。

主要参考书目:梁漱溟《中国文化要义》柳诒徵《中国文化史》美·斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(第七版) 葛兆光《中国思想史》第二讲中国文化的历史地理环境一、中国文化的历史地理环境:每一种文化都有它产生和发展的特定历史地理环境,或者叫历史上的地理环境。

1.地理环境包括自然地理环境和人文地理环境。

中国文化概论绪论●一、本学期讲授的主要内容●二、文化界说●三、中国文化和中国传统文化●四、文化的危机●五、为文化的发展曲尽绵薄●六、学习中国文化概论的方法●七、思考题●八、参考书目●九、课前演讲安排本学期讲授的主要内容1、中国文化的基本构成2、中国文化的发展历程文化界说●1、文、化及文化●2、经典定义的举凡●3、文化四层次说中国文化和中国传统文化●1、中国文化●其一,“中国”,其内涵经历了一个逐次扩展的过程。

●其二,中华民族是中国文化的创始主体。

●其三,中国文化具有自身的民族与国度的特色。

●2、中国传统文化●1840年鸦片战争之前的中国文化●3、中国文化的基本内容●一是独具特色的语言文字;●二是翰如烟海的文化典籍;●三是惠及世界的科技工艺;●四是精彩纷呈的文学艺术;●五是充满智慧的哲学宗教;●六是完备深刻的道德伦理。

文化的危机●1、文化的泛化●2、文化的软化●3、文化的固化为文化的发展曲尽绵薄●1、做一个清醒的文化人●2、做一个有中国特色的文化人●3、做一个胸怀宇宙的文化人文化是社会的人的活动所创造的东西和有赖于人的社会生活而存在的东西的总和。

它是不断向前发展的、使人得到完善的、社会生活的物质要素和精神要素的统一。

¡ª普芬多夫(德)▪所谓文化或文明乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及其他人类作为社会成员而获得的种种能力、习性在内的一种复合整体。

▪——泰勒《原始文化》▪文化既是人类行为的产物,又是决定人类行为的某种要素。

▪——克鲁克洪《文化的概念》▪文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的特性,它们都是直接的或间接地满足人类的需要。

▪——马林诺夫斯基文化乃是人类生活的样法。

——梁漱溟《东西文化及其哲学》▪文化是人生发展的状况。

——蔡元培《何谓文化?》▪文化者,人类心能所开释出来有价值的共业也。

——梁启超《什么是文化?》▪文化是文明社会形成的生活的方式。

▪——胡适《我们对于西洋近代文化的态度》《现代汉语词典》:文化——人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富。

中国文化概论目录第一讲导论第二讲炎黄时代的中国文化的开端第三讲传统文化的灵魂——中国哲学第四讲伦理道德的人文文化第五讲中国古代宗教的主体——佛教与道德第六讲中国文物与艺术精品第七讲中国饮食与医药、养生文化第八讲中国古代建筑与园林第九讲中国文化的摇篮——学校与教育第十讲挑战与机遇第一讲导论中国文化概论是一门旨在介绍中国文化概况的课程。

学习这门课程,其目的就是要认识中国文化的方方面面的内容,了解传统文化,思考与评价其价值,同时展望其未来命运。

1.文化的概论文化是人类所创造的物质文明和精神文明的总合。

2.中国文化的结构与层次本课程是以文化学的理论和方法来介绍中国文化的概况的一门课程,要认识和理解中国文化及其精神,必须从理论的角度,结合中国文化的实际来观察和思考。

这样才能不为众多的文化现象所感;也才能不把丰富多彩的中国文化抽象化,而只剩下理论的条文。

中国文化包含非常丰富,表现形式也多种多样。

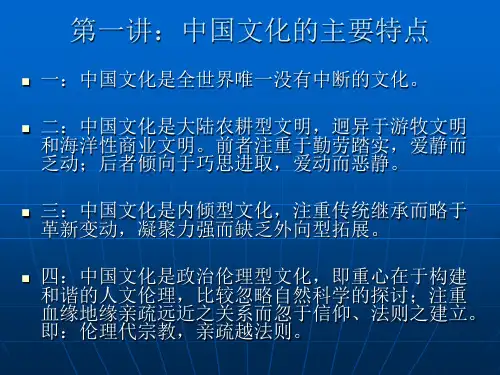

但文化学是有其同性,这也就是中国文化的基本精神我们可以从以下几个方面来看。

一、中国文化的“人文”精神(p.2 —p.3)中国古代“人文”精神的产生和中国历史的演进是同步的。

中国文化的“人文”精神萌芽很早。

中国文化“人文”精神的特征:重视人的道德修养,主张人通过自身修养的学习,成为高尚的人,有理想的人。

中国文化“人文”精神负面价值的估价与评说。

中国文化“人文”精神既存在于观念文化,也渗透于中国文化的方方面面。

二、中国文化的“自然”精神(p.3 —p.4)中国文化的创造有其物质基础,而在古代中国,这个物质基础就是农耕生产方式。

中国文化的“自然”精神表现为“天人合一”的思想,和力求与自然合谐的行为。

三、中国文化的“奇偶”精神(p.4 —p.5)中国人在农耕的实践中,创造了“阴”、“阳”两个中国文化范畴,又在数字计称方面归纳出“奇”与“偶”的概念。

“奇偶”变纶形成了中国古代思维方式的特征。

四、中国文化的“会通”精神(p.5 —p.6)中国文化不是抱残守缺、固步自封的变化。

《中国文化概论》讲课提纲(09-12)一、什么是“文化”(一)中国的“文化”1、“文”:①本义“文”,甲骨文像文理交错之形,即后世纹理、花纹之“纹”的本字,似为象形字,甲骨文用作文武之文,为形容词。

《易·系辞下》:“物相杂,故曰文。

”疏:“正义曰:言万物递相错杂,若玄黄相间,故谓之文也。

”《说文解字》:“文,错画也,象交文。

”王注:“错者,交错也,错而画之,乃成文。

”所以,“文”的本义是指各色交错的纹理。

②引申义在本义基础上引申——1)指包括语言文字在内的各种象征符号,进而指文物典籍、礼乐制度。

演进轨迹为:刻划的纹理→由纹理组成的字→由字组成的书→礼乐制度。

2)又由纹理导引出彩画、装饰、人为加工(如修养)之义,与质、实对称。

3)在前两层意义上,更导出美、善、德行之义。

凡此,在中国传统文化观念中,“文”的本义是“纹理”,其始,它是一种原始的符号,是文化的萌芽。

当今流行的狭义的“文化”(却精神文明)观念中原始人刻画的纹理确实是其发端。

从这一层面说,纹是文化的鼻祖。

③“文”的历史既然纹是文化的起点,那么,这个起点在何时何地?古人留下来的纹有两类,一类是刻的,一类是画的,二者孰先孰后,现在很难界定,姑且笼统言之。

纹的早期历史,导源于旧石器中期前后。

1)外国的纹在前民主德国哈勒地区发现了35万年以前刻有平行或交叉线条的兽骨,这件史前艺术品把人类的造型艺术即纹大大提前了。

此外,在此利时斯卡林遗址,法国拉魁约遗址、拉费拉西遗址,保加得亚白绰卡诺洞穴遗址和乌克兰牟楼都瓦遗址,都曾在出土的兽骨或兽牙上发现过史前人类的刻痕,其时代为旧石器时代中、晚期、距今20万——4万年。

凡此,国外迄今所知最早的纹是前民主德国哈勒地区发现的35万所以前在兽骨上刻下的平行或交叉线条。

比较成熟的纹大约出现在4至3万年以前的旧石器时代晚期。

从考古学家所提供的原始遗存来看,迄今发一的最古老的岩画和比较成熟的雕刻出现于欧洲的旧石器时代晚期。

中国文化概论目录导言一、文化与文明二、中国·华夏·中华三、中国文化生态四、中国文化特质五、中国文化史的分期六、学习《中国文化概论》的意义与方法第一章中国物质文化第一节生产与经济活动第二节衣食住行发展第三节科技文化成就第二章中国制度文化第一节政治制度第二节法律制度第三节军事制度第四节教育制度第五节礼制与称谓第三章中国精神文化第一节学术思想第二节文学艺术第三节宗教信仰第四节伦理道德第五节传统节日与民俗导言一文化与文明1、国外学者对文化的界定“文化”一词,是由拉丁语Cultura转变来的,在法语和英语中是Culture, 德语中是Kulture。

它原来的意义是人在改造外部自然界使之适应于满足衣食住行等生存需要的过程中,对土壤、土地的耕耘、加工改良,后来此本意发生转移扩大,引申为几种意义:a、含有耕种的意义;b、含有居住的意义;c、含有练习的意义;d、含有留心或注意的意义;e、含有敬神的意义。

正是由于“文化”一词的本义和引申义多种多样,因此西方学者对文化这一概念有不同的定义。

例如,文化学的奠基人、英国文化学者爱德华·泰勒,先后给文化下过两个定义:a、“文化是一个复杂的总体,包括知识,艺术、宗教、神话、法律、风俗,以及其它社会现象”。

b、“文化,或文明,是指包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体”。

美国人类学家C·克拉克洪认为,文化是一种渊源于历史的生活结构的体系,这种体系往往为集团的成员所共有,它包括这一集团的语言、传统、习惯和制度,包括有促动作用的思想、信仰和价值。

《法国大百科全书》认为,“文化是一个社会群体所特有的文明现象的总和”。

《德国大百科全书》认为,“文化指人类在一定时期一定区域内依据他们的能力在同周围环境斗争中以及在他们的理论和实践中所创造的成果。

2、中国学者对文化的界定中国古代汉语中“文化”一词的涵义,主要是指以文物典制,伦理道德和礼仪习俗来教化天下世人,使其自觉地按照统治阶级的规范要求来行动,即“以文教化”的意思。

中国文化概论绪论●一、本学期讲授的主要内容●二、文化界说●三、中国文化和中国传统文化●四、文化的危机●五、为文化的发展曲尽绵薄●六、学习中国文化概论的方法●七、思考题●八、参考书目●九、课前演讲安排本学期讲授的主要内容1、中国文化的基本构成2、中国文化的发展历程文化界说●1、文、化及文化●2、经典定义的举凡●3、文化四层次说中国文化和中国传统文化●1、中国文化●其一,“中国”,其内涵经历了一个逐次扩展的过程。

●其二,中华民族是中国文化的创始主体。

●其三,中国文化具有自身的民族与国度的特色。

●2、中国传统文化●1840年鸦片战争之前的中国文化●3、中国文化的基本内容●一是独具特色的语言文字;●二是翰如烟海的文化典籍;●三是惠及世界的科技工艺;●四是精彩纷呈的文学艺术;●五是充满智慧的哲学宗教;●六是完备深刻的道德伦理。

文化的危机●1、文化的泛化●2、文化的软化●3、文化的固化为文化的发展曲尽绵薄●1、做一个清醒的文化人●2、做一个有中国特色的文化人●3、做一个胸怀宇宙的文化人文化是社会的人的活动所创造的东西和有赖于人的社会生活而存在的东西的总和。

它是不断向前发展的、使人得到完善的、社会生活的物质要素和精神要素的统一。

¡ª普芬多夫(德)▪所谓文化或文明乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及其他人类作为社会成员而获得的种种能力、习性在内的一种复合整体。

▪——泰勒《原始文化》▪文化既是人类行为的产物,又是决定人类行为的某种要素。

▪——克鲁克洪《文化的概念》▪文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的特性,它们都是直接的或间接地满足人类的需要。

▪——马林诺夫斯基文化乃是人类生活的样法。

——梁漱溟《东西文化及其哲学》▪文化是人生发展的状况。

——蔡元培《何谓文化?》▪文化者,人类心能所开释出来有价值的共业也。

——梁启超《什么是文化?》▪文化是文明社会形成的生活的方式。

▪——胡适《我们对于西洋近代文化的态度》《现代汉语词典》:文化——人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富。

从广义上说,指人类实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,从狭义上说,指社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织结构。

——《辞海》广义文化又叫大文化,主要着眼于人类和一般动物、人类社会和自然界的本质区别,着眼于人类独立于自然的独特生存方式。

可分为物质文化和精神文化。

狭义文化又叫小文化,仅指精神创造活动及其结果的部分,也就是仅指精神文化,不包括物质文化的部分。

▪最通用的定义是:文化是自然的人化。

▪这里强调了人在文化中的主导性作用和地位。

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

——苏轼《题西林壁》岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

——杜甫《望岳》▪¡°文¡±的本义是指各色交错的纹理。

后来,在此基础上,“文”字又有许多引申意义。

▪“化”的本意有三个方面:一是变化,二是生成,三是造化。

主要指事物动态变化的过程。

▪观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

▪——《周易》《说苑¡¤指武》:圣人之治天下也,先文德而后武力。

凡武之兴,为不服也。

文化不改,然后加诛。

文化四层次说▪1、物态文化层:约相当于物质文化,是人的物质生产活动及其产品的总和,属实体文化。

▪2、制度文化层:指各种社会规范,它规定人们必须遵循的制度,反映出一系列的处理人与人相互关系的准则。

▪3、行为文化层:多指人际关系中约定俗成的礼仪、民俗、风俗,即行为模式。

▪4、心态文化层:指价值观念、审美情趣、思维方式、心理活动等等。

这是文化的核心。

学习本课程的方法▪第一,历史梳理与逻辑分析相结合。

▪第二,典籍研习和社会考察相结合。

▪第三,批判继承与开拓创新相结合。

思考题►1、释义:文化、文明、狭义文化、广义文化►2、文化结构四层次说。

►3、中国传统文化是指什么时期的文化?►4、中国文化的基本内容。

参考书目►李宗桂:《中国文化概论》,中山大学出版社1990年。

►金元浦:《中国文化概论》,人民大学出版社2007年。

中国文化概论中国文化的历史地理环境本讲要了解的几个问题●一、中国历史地理环境的基本特征●二、对历史地理环境决定论的反思●三、中国历史地理环境对中国文化的影响●四、思考题中国历史地理环境的基本特征♦1、疆域、政区♦2、民族、人口♦3、地形、地貌♦4、气候对历史地理环境决定论的反思♦自然环境是物质世界发展的第一动力。

♦——亚里士多德♦16世纪的法国思想家 J.博丹认为:地理环境决定着民族性格、国家形式和社会进步。

他认为,北方寒冷,使人们的体格强壮而缺少才智,南方炎热,使人们有才智而缺少精力。

因此,统治国家的决定因素也应当有所不同:北方民族依靠权力,南方民族依靠宗教,中部民族依靠正义与公平。

♦18世纪法国的孟德斯鸠在《论法的精神》一书中系统阐述了关于社会制度、国家法律、民族精神“系于气候的本性”、“土地的本性”的观点。

♦到了19世纪,地理环境决定论成为社会学中的一个学派,主要代表人物是德国的F.拉采尔。

他认为,地理因素,特别是气候和空间位置,是人们的体质和心理差异、意识和文化不同的直接原因,并决定着各个国家的社会组织、经济发展和历史命运。

♦在拉采尔思想影响下,19世纪末20世纪初在德国产生了以K.豪斯贺费尔为首的地理政治论学派。

它鼓吹“优等民族”有权力建立世界“新秩序”,地理政治学可以为每个国家规定“生存空间”,从而为法西斯主义向外扩张和侵略制造理论根据。

♦热带——一夫多妻寒冷——一夫一妻♦北方——勇敢迟钝南方——懦弱敏感♦平原——专制山区——民主历史地理环境对文化影响的绝对性♦首先,没有适当的地理环境就不可能有人类的生成乃至生命的产生。

♦其次,地理环境对既存社会兴衰的影响也具有不可改变性和直接性。

♦再次,地理环境作为社会的外部因素对生产力的结构和布局、对人的生理和心理素质的影响同样具有不可改变性和绝对性。

♦总之,地理环境作为社会的外部因素,它对文化的影响具有绝对性。

历史地理环境对文化影响的相对性♦作为社会内部因素的地理环境对文化影响的作用是可改变的、暂时的、间接的。

地理环境对中国文化的作用和影响♦一、地理环境对人类和人类社会的影响♦二、地理环境对中国文化形成和延续的影响♦三、地理环境对中国文化多样性的影响♦四、地理环境对开放与封闭的影响♦地理环境是人类赖以生存和发展的物质基础,同时也是人类产生意识或精神的基础。

愈是远古,人类对地理环境的依赖性越大。

♦(1)古代的石器、陶器、青铜器、铁器,实际上许多都是农业生产工具。

漆器、礼器也与农业生产工具紧密相关。

♦(2)古代货币,如布币、刀币,都是农业工具的形状。

♦(3)中国的历法、年节也与农业紧密相关。

♦1、经济文化的多样性♦2、精神文化的多样性♦3、政治文化的多样性♦首先,我们应当承认我国的地势是比较封闭的。

♦其次,自然地理环境并非决定开放与否的唯一标准条件。

♦中国是一个多山的国家,山的风格主要有:♦一是雄伟,二是险峻,三是幽深,四是奇特,五是秀丽。

♦中国的地势西高东低,高低相差很大,自西向东构成“三大阶梯”。

♦中国特有的地形地貌对中国文化的影响主要表现在游览、文学、绘画等方面。

♦昔者,共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。

天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。

♦——《淮南子》⏹总的来看,在中国历史上,西汉、唐代、元代、清代几个朝代的疆域都超过了中国当今的“雄鸡式”疆域。

中国气候有三个特点:⏹一是季风气候明显。

⏹二是大陆气候强。

⏹三是气候类型多种多样。

♦甲骨文♦豫♦操吴戈兮披犀甲,车错毂兮短兵接。

♦一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

♦……⏹结论:从仰韶文化到殷墟文化,大部分时间的年平均温度高于现在摄氏2度左右;在那以后,有一系列的上下摆动,范围为1至2度;在每一个四百至八百年的期间里,可以分出五十至一百年为周期的循环。

⏹——竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》♦高温期:春秋战国、汉代、唐代、北宋♦低温期:殷末周初、六朝、南宋、明末清初♦高温期与强盛期完全吻合♦北方游牧民族入主中原与低温期完全吻合萌芽时期春秋郡——县战国郡县时期秦朝汉初郡——县武帝至东汉末州——郡——县州制时期魏晋南北朝州——郡——县隋朝道制时期唐朝道(方镇、路)——州(府)——县宋朝省制时期元朝明朝省(布政使司)——路(府)——县(州)清朝⏹从这个简表可以看出怎样的规律?⏹这样的规律说明了什么问题?⏹首先要明确“中华民族”这个概念。

⏹其次要明确中国辽阔的疆域和富饶的土地是靠中华各民族人民共同开拓的。

⏹再次,汉族是中华民族的主体民族。

⏹总之,中国的历史是56个民族共同创造的,中华文化也是各民族不断交流和融合的产物。

⏹中国人口有两大特点:⏹第一是分布不均衡。

⏹第二个特点是人口迁移频繁⏹1、从有人口统计以来,中国人口几乎都占世界人口的四分之一。

⏹2、六千万人口是鼎盛朝代的标志。

⏹3、东汉创下了百年人口减少率最高记录。

⏹4、人口成为社会问题是从清代开始。

⏹1、时间上⏹三次大规模的南迁:永嘉之乱⏹安史之乱⏹靖康之乱⏹2、空间上⏹闯关东、走西口、下南洋思考题⏹1、地理环境对中国文化的形成有何影响?⏹2、地理环境对中国文化多样化有何影响?⏹3、造成中国长期闭关锁国局面的原因是什么?中国文化概论第二章中国文化植根的经济基础●一、农耕自然经济是中国古代社会经济的主体●1、农耕文明的发祥地及其重心转移●2、农耕民族与游牧民族的长期对垒与融合●3、农耕自然经济体制下的多元化经济成分●4、内敛型的海洋贸易●二、中国传统自然经济的发展阶段和形态●1、殷商西周:土地国有●2、东周以降:土地私有●3、商品经济的波浪式前进●4、中国传统社会所达到的经济发展水平●三、中国资本主义生产方式难以产生的原因●1、社会经济既早熟而又不成熟●2、稳定与战乱、人口增长与生产发展的周期性失调●3、上层建筑对社会经济发展的箝制和束缚●四、中国传统经济的基本特点及其对文化发展的影响●1、农耕经济的持续性与中国文化的延续力。

●2、农耕经济的多元结构与中国文化的包容性。

●3、农耕经济的早熟与中国文化的凝重性。

农耕文明的发祥地及其重心转移●1、黄河流域首先成为经济文化中心的证据●2、黄河流域为什么能率先成为经济文化中心?●3、经济文化中心发生迁移的证据●4、经济文化中心为什么会出现南移?黄河流域首先成为经济文化中心的证据●1、春秋战国时期诸子百家的成员中,绝大部分的籍贯或活动范围都在黄河流域●2、在历史发展有着标志意义的大事件也都发生在黄河流域黄河流域为什么能率先成为经济文化中心?●1、文化交错区优越说●2、黄河中下游的旱作文化技术简单易于发展●3、北方交通方便,利于人口积聚●4、北方人口优势说经济文化中心发生迁移的证据●1、安史之乱后,中央财政几乎都依赖长江流域●2、唐宋时期的政治家文学家艺术家籍贯发生变化经济文化中心为什么会出现南移?●1、地质条件及气候的变化●2、北方人口的持续南迁●3、南方经济发展人口增加民族融合●一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。