第4章 黄酮类化合物

- 格式:ppt

- 大小:15.57 MB

- 文档页数:58

黄酮类化合物分类

黄酮类化合物是一类具有黄酮骨架的天然有机化合物,根据其化学结构和生物活性的差异,可以分为以下几类:

1. 黄酮醇类(Flavonols):如槲皮素(Quercetin)、芦丁(Rutin)、花青素(Anthocyanins)等,具有较强的抗氧化和抗炎活性。

2. 黄酮酮类(Flavones):如黄酮(Apigenin)、山奈酚(Naringenin)等,具有抗菌、抗肿瘤和抗炎活性。

3. 黄酮甙类(Flavonoid glycosides):是黄酮类化合物与糖分子结合形成的化合物,如异鼠李素(Isoquercitrin)、槲皮素-3-O-葡萄糖苷(Quercetin-3-O-glucoside)等,在草药中常见。

4. 黄酮类异黄酮(Isoflavones):如大豆异黄酮(Genistein)、大豆黄酮(Daidzein)等,是一类特有于豆科植物中的黄酮类化合物,具有雌激素样活性和抗氧化活性。

5. 黄酮类黄酮酶抑制剂(Flavonoid enzyme inhibitors):如橙皮素(Quercetin)、杂黄酮(Luteolin)等,具有抑制多种酶活性的作用,如酪氨酸酶、脂氧合酶等。

以上是黄酮类化合物的一些常见分类,具体的分类还有很多细分的类别,根据其结构和功能的差异而来。

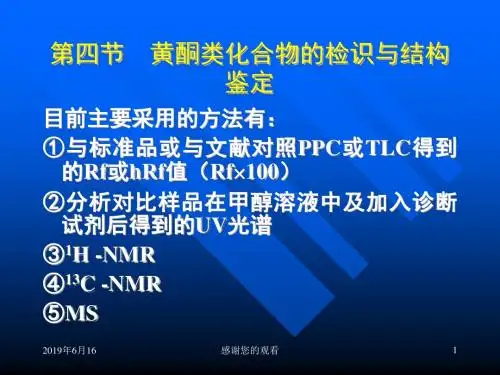

第四章黄酮类化合物目的要求:1.掌握黄酮类化合物的结构类型,了解其生物活性。

2.掌握黄酮类化合物的理化性质及不同类型的化学鉴别方法。

3.掌握黄酮类化合物的提取与分离方法和检识方法。

4.掌握各种光谱在黄酮类化合物结构鉴定中的应用。

教学时数:6学时。

重点与难点:重点:黄酮类化合物的结构分类及理化性质难点:黄酮类化合物的颜色、溶解性、及酸性第一节概述黄酮类化合物为一类植物色素,分布广,数量大,生理活性多样。

名称来源:黄酮大多呈黄色,又带有酮基,所以就叫黄酮。

(一)定义泛指两个具有酚羟基的苯环通过中央三碳原子相互连接而成的一系列化合物,母核结构为:生源:三个丙二酰辅酶A和一个桂皮酰辅酶A生合成而产生。

(二)结构分类及结构类别间的生物合成关系1.分类依据:中央三碳链的氧化程度、B环连接位置及三碳链是否成环。

(1)黄酮类(2)黄酮醇(3)二氢黄酮类(4)二氢黄酮醇类(5)花色素类(6)黄烷3,4二醇类(7)双苯吡酮类(8)黄烷-3-醇类(9)异黄酮(10)二氢异黄酮类(11)查耳酮类(12)二氢查耳酮类(13)橙酮类(14)高异黄酮类此外,还有双黄酮类:由两分子黄酮或两分子二氢黄酮或一分子黄酮及一分子二氢黄酮以C-C或C-O-C键连接而成。

黄酮木脂体类:水飞蓟素生物碱型黄酮。

2.各主要类别间的生物合成关系(三)存在形式天然黄酮类化合物多以苷类形式存在,包括氧苷与碳苷(例如葛根素),糖通常联在A环6,8位。

组成黄酮苷的糖主要有:单糖类:D-葡萄糖,L-鼠李糖,D-半乳糖,D-葡萄糖醛酸双糖类:槐糖(glcaβ1→2glc),芸香糖(rhaáα1→6glc)(四)黄酮类化合物的生理活性1.对心血管系统的作用(1)扩张冠脉:芦丁、葛根素黄酮片临床用于心绞痛、高血压。

(2)Vip样作用:橙皮苷可降低血管脆性及异常通透性,用作高血压辅助治疗剂。

(3)抑制血小板聚集作用:抑制ADP、胶原或凝血酶诱导的血小板聚集,从而防止血栓形成。