贝多芬第一奏鸣曲曲式分析

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:4

贝多芬c小调奏鸣曲第一乐章(OP.10 NO.1)创作背景及曲式分析贝多芬把c小调作为表现斗争的、英雄的、激情的、悲怆的调性,而这首奏鸣曲就是取用c小调写作的最早奏鸣曲。

在这形态比较娇小的作品中,已经做到朴素与单纯的极限,在音乐中植入真确而丰富的内容。

这首奏鸣曲好象清醒地总结了第一组奏鸣曲的成就,它的最大特色是三个乐章全部用奏鸣曲式写成,又返回从前的三乐章制,各乐章都呈示出新的尝试。

贝多芬用大型的四乐章曲式写了最初四首奏鸣曲以后,便开始探索奏鸣曲式的发展新途径,这首便是删去了小步舞曲或诙谐曲乐章,变成三个乐章的奏鸣曲,是贝多芬所写的第一首三个乐章的钢琴奏鸣曲。

这三个乐章既保留了古典奏鸣曲的特有性质又处理得十分简洁,乐念和内容非常宏伟丰富,拥有强烈的紧张感,它的形式十分紧凑,又有很强的表现力,全曲情绪热烈激昂。

这首奏鸣曲曾引起了同时代音乐评论家的粗暴攻击,他们指责贝多芬的思想“含糊不清的娇揉造作。

”但事实上,这种“含糊不清”,恰恰阐明了贝多芬的个性,表明了贝多芬多少苦难和无穷欢乐的创作想象。

这部作品把各种感情广为发展得如此完整、如此优美,它倾注了贝多芬极其真诚的心,是贝多芬风格的最好接近点。

第一乐章那激动的斗争,第二乐章对深刻慰藉的渴求,第三乐章在焦躁中对平安的祈望,都有其鲜明的特点,其中有激怒的骚动、有悲哀的怨诉,有切近于人类热情而简练的语言,它是年轻贝多芬英雄戏剧性和悲怆风格结合的典型。

如果说奏鸣曲第一、二乐章以严谨和完整为特点的话,那末终曲到处是听觉顽强探索的尝试。

贝多芬在此曲中更自由而确实地使用了变形的动机和锐利的对比,试图使全曲呈现多面性,以强化了全曲的统一。

在作品的立场上,此曲和莫扎特的c小调奏鸣曲(K.457)有相似之处,如陈腐的伴奏已经消失,被特性化了;过门连接部分已旋律化;出现的动机被有机性地发明了。

除主、副主题外,加入的旋律式曲思变得非常丰富,过门的音群不再供装饰用,而成为气氛的发展和细致与简结的相结合,并获得了高度的美感与和谐。

文字来自于《贝多芬钢琴奏鸣曲研究》作者:郑兴三《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬呈献给他过去的老师海顿。

这首奏鸣曲具有悲剧性情绪,明显地暗示和显露出贝多芬精力旺盛的写作欲望及其深刻独创性。

这首奏鸣曲以精练的钢琴写法,澎湃着阴暗的热情,可以窥见到贝多芬日后强烈的、自成一体的乐调作风。

这首作品的节奏较为单调,小节间的区分也多少有点生硬,还留存着较为幼稚的作曲法。

尽管如此,在这首作品巾已经强烈地流露出贝多芬式的特质,头尾的两个乐章把贝多芬刚强和独特的个性表现得异常明显。

安·鲁宾斯坦曾经说过:“在Allegro中,一个音符也不象海顿和莫扎特,它充满了激情和戏剧性,一张愁眉不展的贝多芬面容。

Adagio按照当时的时代精神写成,但它毕竟还是较少柔媚。

在第三乐章中又是新的风味,这是戏剧性的小步舞曲。

在第四乐章中是同样的性格,其中没有一个音象海顿和莫扎特……。

”罗曼·罗兰非常正确地感觉到贝多芬在这首奏鸣曲中的音乐形象性方向,他指出:“在初期,在奏鸣曲第二号第一首中贝多芬还采用听到过的表达方式和句子。

但已经出现了粗鲁的、强烈的、断断续续的音调,这种音调在借用的语言说法上留下了痕迹。

本能地流露出思维的英勇气质,这不仅表现在大胆的性格上,而且表现在明确地、毫不含糊地意识到,怎样选择、决定和舍弃。

沉重的音型:在线条中再也没有莫扎特和他的模仿者所特有的猫一样的灵活。

它是笔直的,由坚定的手把它勾画出来。

它象一条极短的,但宽广平铺的道路,从一个想法转入另一个。

这是灵魂的大道,整个民族可以沿着这个大道走过。

不久,载重车队的士兵和轻骑兵也将通过它。

”《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬创作个性形成的杰出证明。

它衬托出贝多芬新的思想、新的形象,肯定了贝多芬先进的理智与感情相统一的伦理,表明了贝多芬把内心所有的力量服从于英勇的业绩、高尚的目的。

这首作品与日后的《热情奏鸣曲》是相通的,显露出《热情奏鸣曲》的面目。

曲体分析第一乐章快板(Allegro) f小凋2/2拍子奏鸣曲式1.呈示部(1—48)(1—8)主要主题(f)(9—16)连接(16—20)动机重复(21—41)副主题(bA)(42—48)结尾2.展开部(49—100)(49—94)主、副题动机发展(95—100)模进3.再现部(101—147)(101—108)主要主题(在原调上)(109—119)连接(120—140)副主题(在主音调上)(141—147)结束主题4.尾声(147—152)第二乐章柔板(Adagio) F大调3/4拍子较高等级的回旋曲式(没有展开部的奏鸣曲式) 1.呈示部(1—31)(1—16)主要主题(F)(17—22)连接(23—27)副主题(c)(28—31)重复结束2.再现部(32—58)(32—47)主要主题(在原调上)(48—58)副主题(在主音调上)3.尾声(58—61)第三乐章小快板的小步舞曲[Menuetto(Allegretto)] f小调3/4拍子小步舞曲复合歌谣曲式1.主歌谣曲式(1—40)(1—14)小步舞曲主题(f一A)(15—28)转调展开(29—40)主题(原调一主音调)2.三声中部(41—73)(41—50)三声中部主题(F—c)(51—65)中间部分(66—73)再现部(主调一主音调)3.再现的主题歌谣曲式(1—40)4.没有尾声。

贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》第一乐章该曲为奏鸣曲式结构,由呈示部、展开部以及再现部三个部分组成。

其中呈示部(第1-48小节);展开部(第49-100小节):由三个阶段展开,第一阶段为主部材料引入,第二阶段为副部材料展开,第三阶段为再现前的属准备;再现部(第101-152小节)。

呈示部:第1-48小节主部主题(第1-8小节):以连句旋律形式的主和弦乐段呈现,f的主小调(从调号和其他旋律形式中的主和弦还原mi以及第8小节的主和弦停在了f小调的属于主和弦上可以直接得出是属于f的主小调),以属和弦作为开放形式终止,因此主部主题的结束是一个具有开放性的结束。

主部主题中分别出现了正、副两个动机,第1小节为主部主题的主动机(由向上的f小调分解主和弦构成),第2小节为主部主题的副动机(由和弦音以及三连音组合构成),二者组合构成了f 小调主部的核心和材料。

音乐节奏上以十六分音符以及三连音的节奏为主要特征。

织体上以柱式的和弦呈现。

连接部(第9-20小节):连接部旋律是连接音乐主部和副部之间的重要桥梁,具有承上启下的重要作用。

承上(第9-14小节)。

启下(第15-20小节)。

连接部的旋律线和织体与主部主题的旋律线和织体结构相比变化不大,通过连接部的旋律线和织体的协调性把它有机的结合了起来,从而使其也成为了主部和副部最自然的结合和过渡。

副部主题(第20-41小节):为了拓展的副部结构,起止均在降A大调上,并以完全终止的形式结束,是一个收拢性的结束;副部的主要核心音乐材料主要是第21-22小节,以这两小节的连续下行的旋律线开始副部进行着音乐的发展,正好与主部主题的连续上行的旋律线相反,两者既互相形成对比又之间有着一定的内在联系;副部的织体上以分解和声织体为主,节奏上以十六分音符的旋律为主,给予听众一种急促的旋律听觉感受。

第21-25小节通过连续下行的旋律线开始副部,第26-32小节通过运用断续的、带休止的弱拍上的起奏的旋律音型推动着副部主题音乐的快速发展,第33-41小节通过前面旋律的不断推动,音乐被迅速地推向了音乐的高潮。

2221年第2期辽宁师专学报(社会科学版)NO.22021(总184期)JOURNAL OF LIAONING TEACHERS COLLEGE(SOCIAL SCIENCES EDITION)General No.134浅析贝多芬《悲怆》奏鸣曲第一乐章杨雅婷(辽宁师范大学,辽宁省大连市336622)摘要:贝多芬的32首钢琴奏鸣曲是其用尽一生创作的心血,是音乐史上的奇迹。

其中c小调《悲怆》奏鸣曲是他的一个代表作。

文章对贝多芬《悲怆》奏鸣曲第一乐章的曲式结构、艺术风格及演奏技巧等方面进行研究探讨,同时结合谱例以直观的形式对作品加以具体分析,以期对演奏者有所帮助和借鉴。

关键词:贝多芬;《悲怆》奏鸣曲第一乐章;曲式结构;艺术风格;演奏技巧中图分类号:J659文献标识码:A文章编号:1008—3898(2221)22—0214—03一、《悲怆》奏鸣曲第一乐章的曲式结构分析《悲怆》奏鸣曲第一乐章的调式调性为c小调, 2/2拍子的奏鸣曲式,是由肃穆的慢板和富有朝气的快板两种速度组成。

庄严的慢板引子(第1—14小节)拉开了全曲的序幕,它是整首乐曲的“龙头”。

第一小节奏出的是一组强有力的和弦,而上行的附点音符与之形成了强烈对比,二者之间的矛盾构成全曲情感发展的基调。

接着减七和弦奏出的音调在高四度和高八度两处反复模进,达到高音降A这个顶峰时,一组下行的半音音阶快速地顺势而下,蕴含着反抗的情绪为后面的爆发埋下伏笔。

呈示部(第11—132小节)是充满激情的快板,表现了对美好生活的向往。

主部(第11—22小节)主题的旋律展现了同不公平命运作斗争的决心。

右手笔直上升的旋律音型、铿锵有力的节奏结合左手分解八度的持续震音,迸发出催人奋进的力量。

连接部(第29—55小节)与副部(第51—89小节)流畅动听的主题在低音区和高音区交相呼应。

左手的伴奏织体富有律动性,上行的跳音和下行的三连音夹杂着带有倚音的附点音符使音乐具有一种梦幻的色彩⑴。

贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(Op.2 No.1)第一乐章曲式分析孔祥娅

【期刊名称】《北方音乐》

【年(卷),期】2017(037)021

【摘要】贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(Op.2 No.1),作于1794-1795年,是献给海顿的一首钢琴奏鸣曲.在这首钢琴奏鸣曲第一乐章中,可以看到贝多芬对海顿的古典主义创作手法的继承,更难能可贵的是,贝多芬刚强和独特的个性在此曲中显露头角.本文详细分析曲式结构,探索出贝多芬的独特音乐语汇与风格.

【总页数】2页(P68,71)

【作者】孔祥娅

【作者单位】合肥师范学院音乐学院,安徽合肥 230601

【正文语种】中文

【中图分类】J624

【相关文献】

1.贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op.2 No.1第一乐章音乐本体研究 [J], 刘永良

2.不同而和:分析法视野下作品和声结构研究——以分析贝多芬《钢琴奏鸣曲》(Op.2 No.1)第一乐章为例 [J], 郭晓敏

3.浅谈奏鸣曲式作品中的哲学体现——贝多芬第19首钢琴奏鸣曲第一乐章曲式分析 [J], 姜涛

4.贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》(Op.2 No.1)第四乐章的分析与研究 [J], 马婷

5.贝多芬钢琴奏鸣曲Op.2 No.1第一乐章作曲技法分析研究 [J], 马天程;何一波

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

贝多芬几首奏鸣曲曲式分析(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除贝多芬第八钢琴奏鸣曲(悲怆)(c小调 Op13)第一乐章庄板——很快并充满活力的快板 (Grave.——Allegro molto e con brio) c小调 2/2拍子奏鸣曲式1.引子(1—10) (c)2.呈示部(11—132或134)(11—27)主要主题 (c)(27—50)连接(51—88)副主题 (be)(89—112)第一个结束主题(113—121)第二个结束主题(121—125)主要主题的双片断(125—132或134)连接3.展开部(135—196)(135—138)慢板的引子,(139—168)主要主题和引子动机发展(169—196)连接4.再现部(197—296)(197—204)主要主题 (在原调上)(205—222)连接(223—254)副主题 (f—c)(255—278)规则地移到第一个结束主题(279—287)规则地移到第二个结束主题(287—291)规则地移到第三个结束主题(291—296)同样再现5.尾声(297—312)(297—300)引用慢板引子(301—305)引用主要主题部分(305—312)动力结束贝多芬第五钢琴奏鸣曲(c小调 op.10 No.1)第一乐章第一乐章很快并充满活力的快板 (Allegro molto e conbrio)c小调 3/4拍子奏鸣曲式1.呈示部(1—105)(1—31)主要主题 (c)(32—55)连接(56—94)副主题 (bE)(94—105)结尾2.展开部(106—167)3.再现部(168—284)(168—190)主要主题 (在原调上)(191—214)连接(215—271)副主题 (F—c)(271—284)结尾4.没有尾声。

这是个热情而强有力的、富于戏剧性的乐章,它自始至终贯穿着一种不可遏止的力量,充满了男性的决断力。

路德维希·范·贝多芬(Ludwing Van Beethoven)是古典、浪漫主义时期音乐的伟大作曲钢琴家,他在世界上的地位是非常之重要的,到现在我们有许多贝多芬作品中的情感分析和演奏手法分析的学术研究成果。

《暴风雨奏鸣曲》是贝多芬最富有美妙诗趣的灵感作品。

这首富有鲜明内涵的奏鸣曲,充满了成熟性的音乐风格和浪漫主义精神,代表了贝多芬的作曲原则和创作成就。

本文就贝多芬《暴风雨》第一乐章开展研究,通过《暴风雨》第一乐章创作的背景和作曲本身的技巧,再结合演奏技巧。

首先,了解贝多芬的生平背景和他创作不同时期的风格,随后注重《暴风雨》第一乐章作曲本体研究,从旋律和踏板两个方面分析《暴风雨》第一乐章的演奏技巧。

关键词:贝多芬;暴风雨第一乐章;创作背景;演奏手法一、绪论贝多芬(Ludwing Van Beethoven),一直以来贝多芬是被大家公认的古典主义音乐时期的集大成者,贯穿两个时期的伟大音乐家。

贝多芬奏鸣曲在古典奏鸣曲中达到了一个高峰。

这些作品是贝多芬全部作品的重心所在,因为这些作品很大一部分反映了贝多芬的生活状态,带有一定的自传性。

《暴风雨》第一乐章是贝多芬1802年所创作时,贝多芬被疾病所折磨,耳聋对他的打击如此之大,以至于他再也听不到他喜爱或创作的音乐,但贝多芬如此热爱它,以至于他用骨传导法来听它。

贝多芬忍受疾病坚持完成了这首创作曲。

在“海利根施塔特遗嘱”中,贝多芬描述了他如何不情愿地承认自己正在变聋。

该文件对他隐退于社会之外的行为进行了充满激情、富于雄辩的解释,他称这种行为被人们广泛误解。

贝多芬的一生并非没有意义,他为后世留下了许多珍贵的音乐作品,作为同时代的音乐巨人,贝多芬之所以能够成功,完全是因为他的才华、坚持和对音乐的痴迷。

《暴风雨》这首作品是最受欢迎也是饱受争议的作品。

因此本人以作品第一乐章为例,通过对作曲的创作背景创作特征的阐述去浅析作品的音乐风格,再以作品本身作为研究主题,以旋律的处理、踏板的使用两个方向进探索其高难度的演奏手法。

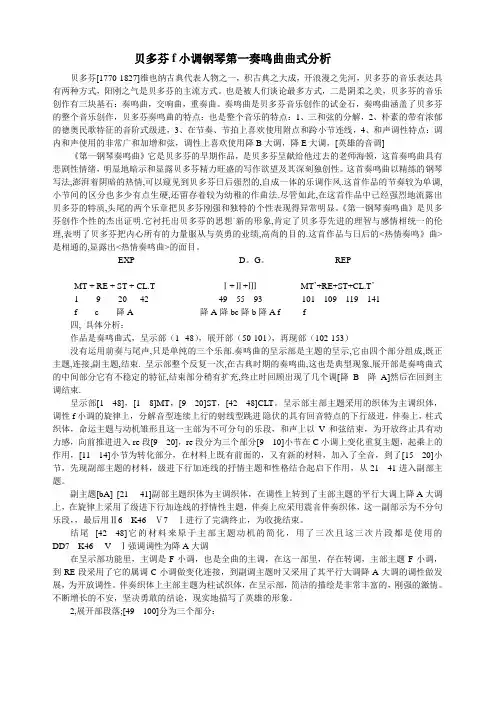

贝多芬f小调钢琴第一奏鸣曲曲式分析贝多芬[1770-1827]维也纳古典代表人物之一,积古典之大成,开浪漫之先河,贝多芬的音乐表达具有两种方式,阳刚之气是贝多芬的主流方式。

也是被人们谈论最多方式,二是阴柔之美,贝多芬的音乐创作有三块基石:奏鸣曲,交响曲,重奏曲。

奏鸣曲是贝多芬音乐创作的试金石,奏鸣曲涵盖了贝多芬的整个音乐创作,贝多芬奏鸣曲的特点:也是整个音乐的特点:1、三和弦的分解,2、朴素的带有浓郁的德奥民歌特征的音阶式级进,3、在节奏、节拍上喜欢使用附点和跨小节连线,4、和声调性特点:调内和声使用的非常广和加增和弦,调性上喜欢使用降B大调,降E大调,[英雄的音调] 《第一钢琴奏鸣曲》它是贝多芬的早期作品,是贝多芬呈献给他过去的老师海顿,这首奏鸣曲具有悲剧性情绪,明显地暗示和显露贝多芬精力旺盛的写作欲望及其深刻独创性。

这首奏鸣曲以精练的钢琴写法,澎湃着阴暗的热情,可以窥见到贝多芬日后强烈的,自成一体的乐调作风.这首作品的节奏较为单调,小节间的区分也多少有点生硬,还留存着较为幼稚的作曲法.尽管如此,在这首作品中已经强烈地流露出贝多芬的特质,头尾的两个乐章把贝多芬刚强和独特的个性表现得异常明显。

《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬创作个性的杰出证明.它衬托出贝多芬的思想`新的形象,肯定了贝多芬先进的理智与感情相统一的伦理,表明了贝多芬把内心所有的力量服从与英勇的业绩,高尚的目的.这首作品与日后的<热情奏鸣》曲>是相通的,显露出<热情奏鸣曲>的面目。

EXP D。

G。

REP___________________________ _______________________ ______________________MT + RE + ST + CL.T Ⅰ+Ⅱ+ⅢMT’+RE+ST+CL.T’1 9 20 42 49 55 93 101 109 119 141f c 降A --------------------降A降bc降b降A f -------f -----------------------四, 具体分析:作品是奏鸣曲式,呈示部(1--48),展开部(50-101),再现部(102-153)没有运用前奏与尾声,只是单纯的三个乐部.奏鸣曲的呈示部是主题的呈示,它由四个部分组成,既正主题,连接,副主题,结束. 呈示部整个反复一次,在古典时期的奏鸣曲,这也是典型现象,展开部是奏鸣曲式的中间部分它有不稳定的特征,结束部分稍有扩充,终止时回顾出现了几个调[降B---降A]然后在回到主调结束.呈示部[1---48],[1---8]MT,[9---20]ST,[42---48]CLT。

浅析贝多芬f小调奏鸣曲第一乐章贝多芬的f小调奏鸣曲是一部著名的钢琴作品,由贝多芬于1801年创作。

这部作品共有三个乐章,分别是第一乐章、第二乐章和第三乐章。

第一乐章是最为知名的乐章之一,因其优美的旋律和丰富的和声而备受钢琴演奏者和听众的喜爱。

本文将对这部作品进行浅析,以探讨其音乐特点和艺术魅力。

我们来谈谈这部作品的结构。

f小调奏鸣曲的第一乐章按照传统的奏鸣曲结构分为三个部分:快板-慢板-快板,分别是快板的主题部、展开部和再现部。

整个乐章构思严谨,音乐结构清晰,展现了贝多芬高超的作曲技巧。

在旋律和和声方面,f小调奏鸣曲第一乐章的确是堪称完美。

乐章一开始就以富有活力和激情的旋律引出,旋律瞬间就能打动听众的心。

而在后续的发展中,贝多芬精湛的和声处理也让这段旋律更加丰富和动人,无论是和声的变幻还是音乐节奏的处理,都展现了贝多芬的深厚音乐功底。

f小调奏鸣曲第一乐章在表现情感方面也非常出色。

整个乐章充满了激情和戏剧性,音乐情感从悲痛到奋发,再到兴奋,层层递进,给人以充实的音乐享受。

贝多芬通过这部作品成功地将自己的情感融入使得这段音乐充满了生命力和表现力。

f小调奏鸣曲第一乐章的技术难度也非常大,对钢琴演奏者的技术要求极高。

乐曲中存在大量的装饰音和琶音,对于演奏者的手指灵活性和准确性都有相当高的要求。

乐曲中的音乐节奏非常复杂,需要演奏者具备出色的节奏感和音乐表现力。

f小调奏鸣曲第一乐章成为了无数钢琴演奏者梦寐以求的经典作品。

我们可以看到,f小调奏鸣曲第一乐章是一部非常成功的作品,它融合了优美的旋律、丰富的和声、深刻的情感和高超的技术要求。

这部作品展现了贝多芬作为音乐大师的才华和艺术境界,也成为了钢琴音乐史上的经典之作。

它不仅在当时引起了轰动,而且至今仍然是钢琴音乐家们演奏的重要曲目之一,也成为了听众们喜爱的经典作品。

浅析贝多芬f小调奏鸣曲第一乐章,我们不难看出其音乐特点和艺术魅力。

这部作品既具有极高的艺术价值,又有着丰富的音乐内涵,可以说是贝多芬音乐创作的代表作品之一。

贝多芬:第一至第五号大提琴奏鸣曲贝多芬:第一号大提琴奏鸣曲BEETHOVEN: Cello Sonata No.1第一号大提琴奏鸣曲,OP.5.1,作于1796—1797年。

第一、第二号大提琴奏鸣曲(OP.5)呈献给当时定居在柏林的普鲁士王腓特烈二世。

第一号,F大调,省略了慢乐章,共两个乐章:1.持续的慢板—快板,F大调。

序奏部分,如歌似的旋律令人想起海顿,而钢琴令人想起莫扎特。

这个乐章有庞大的呈示部,其中C大调断奏乐句显示贝多芬特有的那种气势澎湃,乐章中钢琴部分十分华丽。

2.活泼的快板,回旋曲式,F大调。

其中出色的是主题的层次展示中的应答,和应答至暴风雨般的激烈的转换,处理得非常巧妙、自如。

这首作品的版本,可选:1.富尼埃与古尔达版(1959年录音),DG,CD编号437 352—2(两张,全集),《企鹅》评为三星。

2.马友友和艾克斯合作版(1985年录音),Sony,CD编号S2K 37251。

3.梅斯基与阿格里奇(1990年录音),DG,CD编号431 801—2(两张,全集),《企鹅》评为三星。

这首奏鸣曲的历史录音,卡萨尔斯与霍尔绍夫斯基合作,有1939年录音,重制成CD后收于EMI,CHS 5 65185—2(两张)。

卡萨尔斯与塞尔金合作的1953年版,Sony公司1994年重制后,收于S2K 58985(两张)。

贝多芬:第二号大提琴奏鸣曲BEFTHOVEN: Cello Sonata No.2第二号大提琴奏鸣曲,OP.5.2,G小调,共两个乐章(OP.5的两首,均以第一乐章庞大而省略了第二慢板乐章,把大提琴的持续、如歌的表现能力移至序奏部分表达):1.持续又富有表情的慢板—速度更急的极快板。

非常庞大的序奏,进入急速的快板主部,两件乐器应答风的第一主题以发展风处理进行,类似日后《第三交响曲》第一乐章中类似旋律的经过部处理。

发展部显得简短,第一主题以形形色色变奏处理。

再现部后再度从发展部开始反复。

智者论道智库时代 ·261·贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》第一乐章音乐形态分析周国文(广西艺术学院,广西南宁 530022)摘要:路德维希·凡·贝多芬(Ludwig Van Beethoven)是西方音乐史上古典主义时期德国著名作曲家。

本文主要分析贝多芬32首钢琴奏鸣曲中的第8首《悲怆(献给卡尔·冯·里斯诺夫斯基亲王)》(Opus 13)第一乐章的音乐形态。

整体上看,该乐章由呈示部、展开部、再现部三大部分组成,各部分规模相当,同等重要。

整个乐章旋律流畅优美、清新动人;局部和声变化较多,色彩绚丽多姿;主题材料、调式调性,既有鲜明的对比,又有巧妙的统一,构成一个完美的统一体。

关键词:贝多芬;钢琴奏鸣曲;呈示部;展开部;再现部中图分类号:J647.41文献标识码:A文章编号:2096-4609(2019)26-0261-002路德维希·凡·贝多芬(Ludwig Van Beethoven)1770年12月16日出生于德国波恩一个音乐世家,祖父曾任皇家宫廷乐长,父亲是宫廷男高音歌手。

贝多芬以其卓著的音乐创作成就,“把古典乐派的成就推向高峰,又为十九世纪浪漫主义音乐的潮流做了预示和准备”[1],贝多芬是西方音乐历史上一个继往开来的关键人物。

其创作上最突出的领域是交响曲和钢琴奏鸣曲,共写了9部交响曲和32首钢琴奏鸣曲。

本文主要分析贝多芬32首钢琴奏鸣曲中的第8首《悲怆(献给卡尔·冯·里斯诺夫斯基亲王)》(Opus 13)第一乐章的音乐形态。

[2]贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆(献给卡尔·冯·里斯诺夫斯基亲王)》(Opus 13)创作于1798-1799年,是西方早期钢琴奏鸣曲的杰出典范,也是贝多芬崇尚“自由”“平等”“理性”的启蒙运动思潮在音乐作品中的又一次反映。

《悲怆》第一乐章采用奏鸣曲式进行创作,其曲式结构图式如图1。

贝多芬第一钢琴奏鸣曲(OP.2 NO.1)第一乐章结构和演奏分析摘要:贝多芬第一钢琴奏鸣曲创作于1795年,他与命运抗争的博大胸怀,预示着第五交响曲“命运”、第九交响曲“合唱”等作品的诞生。

关键词:第一乐章;结构;演奏中图分类号:J624.1 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2018)08-0078-01一、创作背景贝多芬1770年生于德国波恩,他的人生正值十八世纪启蒙运动、德国狂飙突进运动时期,革命的思潮敲打着他的心,加之自身耳疾困扰。

贝多芬的音乐表现出顽强、自信、勇往直前的性格,其音乐是时代和个性的产物。

第一钢琴奏鸣曲创作于1795年,是其音乐创作的早期作品,这个时期的作品不论曲式结构还是和声乐汇都有海顿、莫扎特的影子,但其个性在此作品中已显露无疑。

正如俄国音乐家安东·鲁宾斯坦所说:“第一乐章一个音符也不像海顿、莫扎特,它充满了激情和戏剧性,一张愁眉不展的贝多芬面容”。

贝多芬在当年日记中写道:“勇敢啊!虽然我的身体不行,我的天才终究会获胜”。

二、结构分析(奏鸣曲式)(一)呈示部(1)主部:1—8小节,f小调,共8小节,为单乐句。

主部主题由第1小节上行分解和弦动机和第2小节下行级进动机构成,这两动机在3、4小节移至属功能上模进一次。

5、6小节下行级进动机进行了重复扩展。

第8小节结束在属和弦上,主部完成了从主到属的和声进行。

(2)连接部:9—20小节,c小调—bA大调,共12小节,为二句体。

9—14小节为第一乐句,主部动机移至c小调主和弦上模进一次,由左手奏出,11—14小节下行级进动机进行扩展。

15—20小节为第二乐句,其间调性转入bA大调,副部主题材料在这6小节里模糊出现。

(3)副部:21—41小节,bA大调,共2l小节,为平行扩展乐段。

副部完成了从属到主的和声进行,形成了与主部和声方向上的对称,彰显了贝多芬天才的结构设计能力。

(4)结束部:42—48小节,bA大调,共7小节,为补充性结束型陈述。

当代音乐2019年第8期MODERNMUSIC贝多芬«第一钢琴奏鸣曲»(Op 2No 1)第四乐章的分析与研究马㊀婷[摘㊀要]贝多芬的32首奏鸣曲ꎬ在奏鸣曲的发展历程中有着里程碑的意义ꎮ本文以其«第一钢琴奏鸣曲»(Op 2No 1)中的第四乐章为例ꎬ从曲式结构㊁和声思维及创作特点上详细剖析这首作品ꎮ帮助音乐理论的学习者与爱好者能更深入地了解与研究本首作品ꎬ同时也为作品演奏提供理论支持ꎮ[关键词]贝多芬ꎻ奏鸣曲ꎻ曲式分析ꎻ创作特点[中图分类号]J65㊀[文献标识码]A㊀[文章编号]1007-2233(2019)08-0105-03[收稿日期]2019-04-14[作者简介]马㊀婷(1982 ㊀)ꎬ女ꎬ晋中师范高等专科学校讲师ꎮ(晋中㊀030600)路德维希 范 贝多芬(LudwigwanBeethovenꎬ1770 1827)德国最伟大的作曲家之一ꎮ[1]贝多芬一生创作了大量极其优秀的音乐作品ꎬ其中32首钢琴奏鸣曲ꎬ被很多钢琴家们誉为 圣经 ꎮ这32首钢琴奏鸣曲的创作一般分为3个时期:早期㊁中期与晚期ꎮ作品编号Op 2No 1的奏鸣曲是贝多芬早期的奏鸣曲之一ꎬ不仅如此ꎬ它还是他的第一首奏鸣曲ꎬ创作于1795年ꎮ他运用古典传统的作曲技法完成此曲ꎬ献给恩师海顿ꎮ这首奏鸣曲由4个乐章组成ꎬ其中第4乐章ꎬ可以说是贝多芬最具气魄的终曲ꎮ作曲家大胆地尝试用88个琴键传递出热情奔放㊁热血澎湃的场景ꎬ所以这首作品也被称为« 小热情 奏鸣曲»ꎮ一㊁曲式结构(一)«第一钢琴奏鸣曲»(Op 2No 1)第四乐章曲式结构图奏鸣曲式呈示部近似三声中部再现部小节数1-6061-139140-198调式调性f小调bA大调f小调呈示部主部连接副部第一结束部第二结束部小节6+4+49128+88(9)调式调性f:t-D-D/Dc:Dc:K-D-tc:t-Dc转bA:D近似三声中部a中间部分a1中间+再现a2连接小节10+10888+718+11(属准备)调式调性bA:ttttD7叠入f:D501再现部主部连接副部第一结束部第二结束部小节6+4+69(叠入)128+88调式调性f:t-D-DDK-D7-t(叠入)K-D7-tt-s-t(二)曲式结构分析这首作品的曲式结构是奏鸣曲式结构ꎬ它的展开部是一个近似三声中部[2]的结构ꎬ由于展开部的特殊性ꎬ这种曲式结构也被认为是较高等级的回旋曲式[3]ꎮ呈示部:主部由(6+4+4)3乐句组成的综合乐段ꎬ其终止分别为f小调不完满终止㊁半终止㊁属调半终止(重属和弦)ꎮ主部结束在f小调D/D和弦上ꎬ并由之后的9小节连接部分加强了D/D和弦材料的发展ꎬ使副部顺利进入f小调的属调c小调ꎮ12小节之后完全终止在c小调的主和弦上ꎮ副部无论在调式调性还是主题材料上都与主部形成了对比ꎮ第一结束部是8+8的重复乐句结构ꎬ之后是第二结束部ꎬ材料再现主部主题动机ꎮ第一括号反复呈示部由c小调转回f小调ꎮ第二括号由c小调转入bA大调为下一部分做准备ꎮ近似三声中部:这个部分转入了主部的平行大调bA大调ꎬ旋律优美ꎬ调性平稳ꎮ结构为三部歌谣曲式ꎬ没有变奏重复ꎮa部分由10+10两个乐句构成ꎬ完全终止后ꎬ8小节的中间部分运用新材料ꎬ主要在属和弦上面持续发展ꎮ再现8小节的a1ꎬ用八度加强ꎬ变化再现主题ꎮ中间+再现a2部分是8+7的复合重复ꎬ有小的变奏ꎮ再现前的连接部分由(18+11)两个段落组成ꎮ连接部分材料是主题动机ꎬ发展不久之后由bA大调转入f小调ꎬ逐渐稳定f小调在属和弦上ꎮ并在属和弦上发展成为11小节的属准备段落ꎮ从而使再现部变得更为迫切ꎮ再现部:调性转回到f小调ꎮ主部由(6+4+4)变化为(6+4+6)的结构ꎮ第3句没有结束在重属和弦上ꎬ而是结束在属和弦上ꎬ连接持续在属和弦上发展了9小节ꎬ副部在f小调上再现ꎬ达到调性回归ꎮ之后完全再现呈示部ꎮ这首奏鸣曲没有尾声ꎮ二、和声思维与创作特点(一)和声思维贝多芬早期奏鸣曲中ꎬ和声还是以传统的古典和声进行为主ꎮ[4]由主功能进行到下属功能再到不稳定的属功能ꎬ最后回到主功能ꎮ在保持传统的基础上又打破了一些规矩ꎬ有一些尝试性的变化ꎮ比如:低音的级进(谱例1)ꎮ谱例1是呈示部中主部结束与连接部的开始ꎮ在主部结束到主和弦之后ꎬ连接重属和弦的低音运用了F-#F-G低音级进进行ꎬ低音的级进为重属和弦的出现提供动力ꎬ期待副部与主部的强烈冲突ꎮ还有主㊁属持续音的运用(谱例2)ꎮ谱例2是近似三声中部的结束部分ꎬ也是再现部出现前的属准备ꎮ这段结构中ꎬ低音持续f小调属音连续7小节ꎬ为再现部的调性回归做准备ꎬ期待f小调主和弦的出现ꎮ这首作品中运用了多次主㊁属音的持续ꎬ可谓作曲家的新尝试ꎮ而类似这样的尝试为浪漫主义时期的和声色彩打开了新的思路ꎮ谱例1:谱例2:601当代音乐 2019年第8期(二)八度和弦在贝多芬的奏鸣曲中ꎬ八度和弦运用广泛ꎮ这首作品中八度和弦的使用可以增加作品的戏剧性ꎬ展示作品的张力ꎮ在这个作品的呈示部㊁近似三声中部㊁再现部都有所体现ꎮ尤其是呈示部开始的连续5小节的八度和弦(谱例3)ꎬ急促而有力量ꎬ像一泻千里的洪流ꎮ在快板乐章的创作中ꎬ尽显作曲家不屈㊁英勇的性格ꎬ为之后的作品的风格形成奠定了基础ꎮ谱例3:(三)调性思维在贝多芬早期的作品中ꎬ突然性的转调是其常用的转调手法ꎮ突然性的转调犹如突发性的事件ꎬ骤不及防地出现ꎮ在这个作品呈示部结束两小节(谱例4)ꎬ第一小节还是c小调的主和弦ꎬ第二小节直接转入bA大调的属和弦进入新调ꎮ谱例4:(四)叠入叠入是一种特殊的音乐创作手法ꎬ一般是指两个主题相继出现ꎬ第一个主题的结束同时也是第二个主题的开始ꎮ这首作品在呈示部㊁近似三声中部中多次使用ꎬ使整个作品乐思连续不断ꎬ环环相扣ꎮ总㊀结«第一钢琴奏鸣曲»(Op 2No 1)是贝多芬早期钢琴奏鸣曲中杰出的代表ꎬ在这首奏鸣曲中已经显现出作曲家的新思想㊁新理念ꎮ[5]无论在曲式结构还是作品技法上面都有突破ꎬ有了用音乐动机来表现英雄形象的雏形ꎮ贝多芬奏鸣曲贯穿其一生的写作ꎬ有作曲家本人自传的意义ꎮ这不仅给钢琴音乐的爱好者与学习者留下了巨大的财富ꎬ更留给我们研究贝多芬的重要文献依据ꎮ注释:[1]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社ꎬ2004:215 216.[2][匈]魏纳 莱奥.器乐曲式学[M].北京:人民音乐出版社ꎬ2004:121 122.[3]高为杰ꎬ陈丹布.曲式分析基础教程[M].北京:高等教育出版社ꎬ2007:3 4.[4]桑㊀桐.和声学[M].北京:人民音乐出版社ꎬ1991:56.[5]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].福建:厦门大学出版社ꎬ1999:1 16.(责任编辑:张洪全)701马㊀婷:贝多芬«第一钢琴奏鸣曲»(Op 2No 1)第四乐章的分析与研究。

德国作曲家路德维希?范?贝多芬的《第一钢琴奏鸣曲》(Opus2Nr.1)创作于1795年,是题献给约瑟夫?海顿的三首奏鸣曲(Op2)中的第一首,同时也是贝多芬有编号的32首钢琴奏鸣曲系列中的第一首。

虽然标以献给海顿,但当时贝多芬因觉的在海顿身上很难学到什么而已离开了他。

这首作品是Op2中最具悲剧性的一首。

奏鸣曲这一肇始于巴洛克时期的音乐体裁在古典主义音乐时期得到了发展和规范,而其中尤以贝多芬的钢琴奏鸣曲创作使得这一音乐体裁得以发扬光大。

奏鸣曲式在古典主义时期得以充分的发展,尤以其精致的戏剧性思维结构而倍受作曲家青睐,自然其也是贝多芬创作钢琴奏鸣曲第一乐章所惯用的曲体类型。

这首《第一钢琴奏鸣曲》的第一乐章是贝多芬创作其系列钢琴奏鸣曲的起点,采用的同样是奏鸣曲式乐章结构。

从许多史料中可以知道,在1794年海顿因去伦敦而离开维也纳之前,贝多芬一直受业于这位古典主义音乐大师。

师徒两人相处情况不好:虽然海顿欣赏这位年轻人的音乐潜能,但对其所持的音乐思想抱有反感;贝多芬觉得海顿的教学限制了自己的音乐想象力。

贝多芬小调奏鸣曲第一乐章O P创作背景及曲式分析HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】贝多芬c小调奏鸣曲第一乐章()创作背景及曲式分析贝多芬把c小调作为表现斗争的、英雄的、激情的、悲怆的调性,而这首奏鸣曲就是取用c小调写作的最早奏鸣曲。

在这形态比较娇小的作品中,已经做到朴素与单纯的极限,在音乐中植入真确而丰富的内容。

这首奏鸣曲好象清醒地总结了第一组奏鸣曲的成就,它的最大特色是三个乐章全部用奏鸣曲式写成,又返回从前的三乐章制,各乐章都呈示出新的尝试。

贝多芬用大型的四乐章曲式写了最初四首奏鸣曲以后,便开始探索奏鸣曲式的发展新途径,这首便是删去了小步舞曲或诙谐曲乐章,变成三个乐章的奏鸣曲,是贝多芬所写的第一首三个乐章的钢琴奏鸣曲。

这三个乐章既保留了古典奏鸣曲的特有性质又处理得十分简洁,乐念和内容非常宏伟丰富,拥有强烈的紧张感,它的形式十分紧凑,又有很强的表现力,全曲情绪热烈激昂。

这首奏鸣曲曾引起了同时代音乐评论家的粗暴攻击,他们指责贝多芬的思想“含糊不清的娇揉造作。

”但事实上,这种“含糊不清”,恰恰阐明了贝多芬的个性,表明了贝多芬多少苦难和无穷欢乐的创作想象。

这部作品把各种感情广为发展得如此完整、如此优美,它倾注了贝多芬极其真诚的心,是贝多芬风格的最好接近点。

第一乐章那激动的斗争,第二乐章对深刻慰藉的渴求,第三乐章在焦躁中对平安的祈望,都有其鲜明的特点,其中有激怒的骚动、有悲哀的怨诉,有切近于人类热情而简练的语言,它是年轻贝多芬英雄戏剧性和悲怆风格结合的典型。

如果说奏鸣曲第一、二乐章以严谨和完整为特点的话,那末终曲到处是听觉顽强探索的尝试。

贝多芬在此曲中更自由而确实地使用了变形的动机和锐利的对比,试图使全曲呈现多面性,以强化了全曲的统一。

在作品的立场上,此曲和莫扎特的c小调奏鸣曲(K.457)有相似之处,如陈腐的伴奏已经消失,被特性化了;过门连接部分已旋律化;出现的动机被有机性地发明了。

贝多芬第一奏鸣曲曲式分析

《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬呈献给他过去的老师海顿。

这首奏鸣曲具有悲剧性情绪,明显地暗示和显露出贝多芬精力旺盛的写作欲望及其深刻独创性。

这首奏鸣曲以精练的钢琴写法,澎湃着阴暗的热情,可以窥见到贝多芬日后强烈的、自成一体的乐调作风。

这首作品的节奏较为单调,小节间的区分也多少有点生硬,还留存着较为幼稚的作曲法。

尽管如此,在这首作品巾已经强烈地流露出贝多芬式的特质,头尾的两个乐章把贝多芬刚强和独特的个性表现得异常明显。

安·鲁宾斯坦曾经说过:“在Allegro中,一个音符也不象海顿和莫扎特,它充满了激情和戏剧性,一张愁眉不展的贝多芬面容。

Adagio按照当时的时代精神写成,但它毕竟还是较少柔媚。

在第三乐章中又是新的风味,这是戏剧性的小步舞曲。

在第四乐章中是同样的性格,其中没有一个音象海顿和莫扎特……。

”

罗曼·罗兰非常正确地感觉到贝多芬在这首奏鸣曲中的音乐形象性方向,他指出:“在初期,在奏鸣曲第二号第一首中贝多芬还采用听到过的表达方式和句子。

但已经出现了粗鲁的、强烈的、断断续续的音调,这种音调在借用的语言说法上留下了痕迹。

本能地流露出思维的英勇气质,这不仅表现在大胆的性格上,而且表现在明确地、毫不含糊地意识到,怎样选择、决定和舍弃。

沉重的音型:在线条中再也没有莫扎特和他的模仿者所特有的猫一样的灵活。

它是笔直的,由坚定的手把它勾画出来。

它象一条极短的,但宽广平铺的道路,从一个想法转入另一个。

这是灵魂的大道,整个民族可以沿着这个大道走过。

不久,载重车队的士兵和轻骑兵也将通过它。

”

《第一钢琴奏鸣曲》是贝多芬创作个性形成的杰出证明。

它衬托出贝多芬新的思想、新的形象,肯定了贝多芬先进的理智与感情相统一的伦理,表明了贝多芬把内心所有的力量服从于英勇的业绩、高尚的目的。

这首作品与日后的《热情奏鸣曲》是相通的,显露出《热情奏鸣曲》的面目。

曲体分析

第一乐章快板(Allegro) f小凋2/2拍子奏鸣曲式

1.呈示部(1—48)

(1—8)主要主题(f)

(9—16)连接

(16—20)动机重复

(21—41)副主题(bA)

(42—48)结尾

2.展开部(49—100)

(49—94)主、副题动机发展

(95—100)模进

3.再现部(101—147)

(101—108)主要主题(在原调上)

(109—119)连接

(120—140)副主题(在主音调上)

(141—147)结束主题

4.尾声(147—152)

第二乐章柔板(Adagio) F大调3/4拍子较高等级的回旋曲式(没有展开部的奏鸣曲式) 1.呈示部(1—31)

(1—16)主要主题(F)

(17—22)连接

(23—27)副主题(c)

(28—31)重复结束

2.再现部(32—58)

(32—47)主要主题(在原调上)

(48—58)副主题(在主音调上)

3.尾声(58—61)

第三乐章小快板的小步舞曲[Menuetto(Allegretto)] f小调3/4拍子小步舞曲复合歌谣曲式

1.主歌谣曲式(1—40)

(1—14)小步舞曲主题(f一A)

(15—28)转调展开

(29—40)主题(原调一主音调)

2.三声中部(41—73)

(41—50)三声中部主题(F—c)

(51—65)中间部分

(66—73)再现部(主调一主音调)

3.再现的主题歌谣曲式(1—40)

4.没有尾声。

第四乐章极急板(Prestissimo) f小调2/2拍子较高等级的回旋曲式(用近似三声中部代替展开部的奏鸣曲式)

1.呈示部(1—56)

(1—13)主要主题(f)

(13—21)连接

(22—34)副主题(c)

(35—50)重复乐句

(51—57)结束主题

(58—60)转调至近似三声中部

2.近似三声中部(61—139) (bA)

(61—80)第一部分

(81—88)中间部分

(89—96)再现

(97—111)重复

(111—139)转调再现

3.再现部(140—198) (140—148)主要主题(在原调上) (148—162)连接

(163—190)副主题(在主音调上) (191—198)结束主题

4.没有尾声。