15个副省级城市区域经济发展水平的实证分析

- 格式:pdf

- 大小:218.98 KB

- 文档页数:3

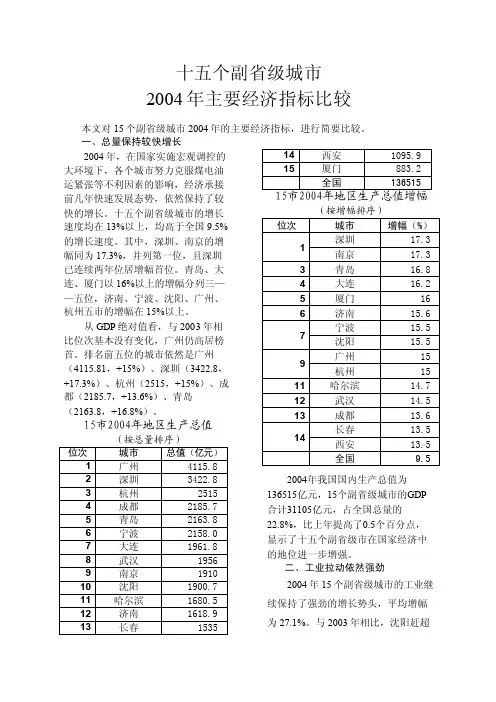

十五个副省级城市2004年主要经济指标比较本文对15个副省级城市2004年的主要经济指标,进行简要比较。

一、总量保持较快增长2004年,在国家实施宏观调控的大环境下,各个城市努力克服煤电油运紧张等不利因素的影响,经济承接前几年快速发展态势,依然保持了较快的增长。

十五个副省级城市的增长速度均在13%以上,均高于全国9.5%的增长速度。

其中,深圳、南京的增幅同为17.3%,并列第一位,且深圳已连续两年位居增幅首位。

青岛、大连、厦门以16%以上的增幅分列三——五位,济南、宁波、沈阳、广州、杭州五市的增幅在15%以上。

从GDP绝对值看,与2003年相比位次基本没有变化,广州仍高居榜首。

排名前五位的城市依然是广州(4115.81,+15%)、深圳(3422.8,+17.3%)、杭州(2515,+15%)、成都(2185.7,+13.6%)、青岛(2163.8,+16.8%)。

15市2004年地区生产总值2004年我国国内生产总值为136515亿元,15个副省级城市的GDP 合计31105亿元,占全国总量的22.8%,比上年提高了0.5个百分点,显示了十五个副省级市在国家经济中的地位进一步增强。

二、工业拉动依然强劲2004年15个副省级城市的工业继续保持了强劲的增长势头,平均增幅为27.1%。

与2003年相比,沈阳赶超杭州、广州、深圳、南京、宁波位居第一。

排在前五位的分别为沈阳(36.1%)、济南(35.9%)、南京(30.3%)、杭州(29.9%)、青岛(29.4%)。

除了长春外,其他各城市的增幅均超过20%。

从规模以上工业总产值的总量上看,深圳增长迅猛即2003年突破5000亿大关后2004年又突破了6000亿大关。

位居前五位的分别为深圳(6509亿元)、广州(5043亿元)、杭州(4149亿元)、宁波(3522亿元)、青岛(3334亿元)。

与去年相比,各城市均有显著增长。

15市2004年规模以上工业总产值三、投资力度还是较大从投资总量来看,广州(1322亿元)、杭州(1205亿元)、南京(1200亿元)、宁波(1096亿元)、深圳(1090亿元)分列1-5位。

●社会事业为了加快建立符合科学发展观要求的经济社会综合评价体系,促进经济社会协调发展,沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、厦门、济南、青岛、武汉、广州、深圳、成都、西安等15个副省级城市于2006年自发建立了城市间社会发展水平综合评价机制。

今年8月,参照国家发展改革委和国家统计局联合修订的《社会发展水平综合评价方案》,15个城市对原有的《副省级城市社会发展水平综合评价指标体系》进行了修订和完善,对各城市2007年的社会发展水平进行了比较评价。

总体来看,各城市2007年社会发展各项正指标均比前两年有较快提高,绝大多数逆指标有所下降,社会发展综合水平在全国663个城市中处在较高水平,城市社会发展处于良好发展态势。

一、副省级城市之间社会发展水平横向比较对15个副省级城市社会发展水平的评价主要基于对社会发展总指数进行测算和分析。

社会发展总指数由人口发展、生活水平、公共服务、社会和谐4个领域指数组成。

测算结果是:杭州、深圳、大连、济南、广州、南京城市得分在110以上,处在第一层次;青岛、厦门城市得分在100—110分之间,处在第二个层次;宁波、武汉、沈阳城市得分90—100分之间,处在第三个层次;长春、哈尔滨、成都、西安得分在65—90之间,处在第四个层次。

(一)人口发展领域该领域的评价基础是人口发展指数,由人口自然增长率、0—4岁人口性别比、平均期望寿命、城镇人口所占比重、平均受教育年限、第三产业从业人员的比重6个指标组成。

各城市在人口发展领域的差距较小,特点比较一致和集中,人口发展指数较高的城市是沈阳33.01、大连32.87、广州29.46;相对较低的城市是宁波16.33、哈尔滨18.43。

从具体指标来看:人口适度增长,但结构问题较为普遍。

15个城市的人口自然增长率平均4.35‰,低于全国水平,除长春(6.36‰)、厦门(8.45‰)、深圳(13.45‰)外均控制在5‰以内。

但是在0—4岁男女性别比指标上,15个城市中有9个超过107.5的合理上限,其中最高的深圳、武汉、南京分别达到123.07、116.8和116.27。

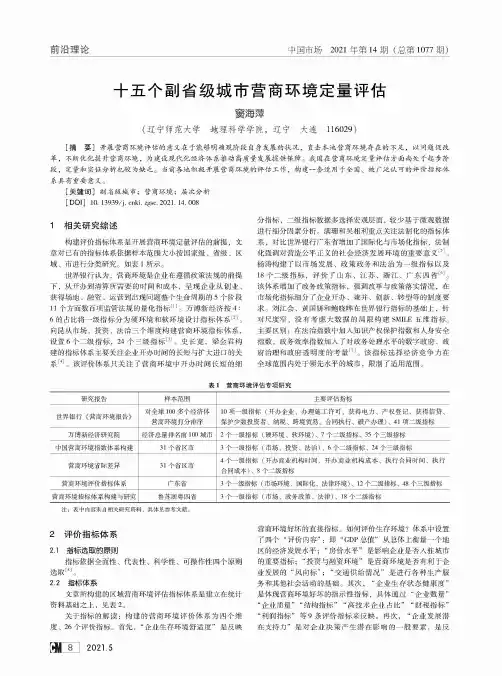

前沿理论中国市场2021年第14期(总第1077期)十五个副省级城市营商环境定量评估窦海萍(辽宁师范大学地理科学学院,辽宁大连116029)[摘要]开展营商环境评估的意义在于能够明确现阶段自身发展的状况,直击本地营商环境存在的不足,以问题促改革,不 ,为建设现代化经济体系推动高质量发展 。

我国在营商环境定量评估方面 于起步阶段,定量和实证分析也较为缺乏。

当前各地积极开展营商环境的评估工作,构建一套适用于全国、被广泛认可的评价指标体 系具有重要意义。

分指标,二级指标 多 面,较 于微观行细分因素分析。

和相利重点关 的指标体,对比世界银行广东省增加了国 与市场 标,法制强调对 公平正义的社会经济发展环境的重要意义[5]。

涛构建了以市场发展、政策政务和法治为一级指标以及 18 二级指标,评价了山东、江苏、浙江、广东四省[6]。

增加了政务政策指标,强 革与政策 情况,在市场 标细分了企业开办、兼并、创新、 的 要。

刘江会、黄国和鲍晓晔在世界银行指标的 ,针对 、没 的 构建SMILE 五维指标。

主要区别:在治中加人知识产权保护和人全指数,政务 加人了对政务处 平的数字政府、政治理和政府透 的 [7]。

标 济竞争力在全球范围内处于领 平的城市, 了适用范围。

表1营商环境评估专项研究研究报样范围主要标世界银行《营商环境报告》对全球100多个经济体商环境打分序10项一级指标(开办企业#办理施工许可、获得电力、产权登记、获得信贷# 保护少数投资者、纳税、)境贸易、合同执行、破产办理41项二级指标万博新经济研究院济总量排名前100城市2个一级指标(硬环境#软环境)、7个二级指标、35个三级指标中国营商环境指数体系构建31省区市3个一级指标(市场、投资、法治)、6个二级指标、24个三级指标营商环境省际差异31个省区市4个一级指标&开办商业机构时间#开办商业机构成本#执行合同时间、执行 同成本8二级指标营商环境评价指标体系东省3个一级指标(市场环境#国际化、法律环境12个二级指标、48个三级指标商环境标构建与研究鲁苏粤四省3级标(市场、政务政策#)、18二级标注:表中内容来自相关研究资料,具体见参考文献。

我国地区经济发展水平的实证分析论文报告:我国地区经济发展水平的实证分析一、引言随着改革开放的深入推进和经济发展的快速发展,我国地方经济发展水平差异越来越明显,如何解决地区发展不平衡问题,已经成为当前国家经济发展面临的重要问题。

本文将通过数据分析等方法,对我国地区经济发展水平做出实证分析,以了解当前存在的问题和应对之策。

二、经济发展水平5个指标分析1.人均GDP人均GDP是反映地区经济总量和经济发展水平的重要指标之一。

我们从地区人均GDP看出,2019年,广东、江苏、山东、北京、上海是我国人均GDP最高的五个省市。

但是,西藏、青海等少数民族地区人均GDP仍处于较低水平,其差异主要还是来源于经济结构、资源禀赋等因素。

经过对比分析后,发现,较发达省份大部分以工业、服务业为主,而西藏等少数民族地区则以农牧业为主,且拥有的资源禀赋有很大的差异。

因此,针对不同的区域和资源禀赋,需要采取不同的发展战略。

2.城镇化率城镇化率是指城乡人口结构的变化,是地区经济发展结构不平衡的影响因素之一。

当前,我国城镇化率快速提高,截至2018年,全国平均城镇化率为59.58%。

然而,东部地区的城镇化率相对较高,如上海、北京等地片区已经接近九成以上,而西部地区则相对较低,如西藏、新疆等地城镇化率仅为30%左右。

城镇化率的差异主要由以下因素造成:其一是宏观政策的支持力度不同,其二是地区资源禀赋和自然条件限制不同。

在制定新的城镇化政策时,应重视不同地区之间的差异。

西部地区应当更加关注绿色发展、产业转型升级等方面,而东部地区应针对科技创新、文化产业等方面下大力气。

3.产业结构产业结构是反映地区经济发展水平和产业优化结构程度的重要指标之一。

我们挑选出接近9个省市, 2019年的三次产业GDP占比情况:广东省第一产业为1.84%,第二产业为43.6%,第三产业为54.56%;北京第一产业为0.04%,第二产业为19.96%,第三产业为80%。

中国各省经济发展的优势和劣势中国是一个拥有多元化的经济发展模式的国家,各省的经济发展优势和劣势也因地理位置、自然资源、产业结构等因素而有所不同。

下面将分析中国各省经济发展的优势和劣势。

1.北京市优势:北京市作为中国的首都,享有政治、文化、教育等方面的资源优势。

这里集聚了国内外大量的高科技企业、创新创业人才,形成了一个独特的科技创新生态圈。

此外,北京还拥有丰富的文化资源,独特的历史文化背景吸引了大量的游客资源,为文化旅游产业的发展提供了巨大的潜力。

劣势:北京市的发展也面临着一些问题,包括人口过密、交通拥堵、环境污染等。

由于资源密集型产业的发展,北京的环境污染问题日益严重,给市民的健康带来了潜在威胁。

此外,北京市的房地产价格高企,给居民生活带来了很大压力。

2.上海市优势:上海作为中国的经济、金融中心,具有丰富的金融资本和人才资源。

这里是国内外企业投资的热门目的地,吸引了大量的外商直接投资。

上海还拥有发达的物流网络和先进的制造业基地,为企业提供了良好的产业环境。

劣势:小的城市,土地资源紧张,不利于企业扩张和发展。

此外,上海与内地其他省份相比存在一定的发展不平衡现象,贫富差距较大,产业结构还需要进一步优化。

3.广东省优势:广东省位于中国南部沿海地区,拥有丰富的自然资源和优越的地理位置。

广东自古以来就是中国最早的对外交流地之一,具有独特的开放性和包容性,吸引了大量的外资和外来人口。

广东还是中国最大的制造业基地之一,拥有完善的供应链体系和丰富的技工队伍。

劣势:广东的劣势主要体现在资源短缺和环境污染方面。

广东的水资源短缺,长期以来一直面临着水源紧张的问题。

此外,由于制造业的快速发展,广东的环境污染问题较为严重,给居民的生活带来了困扰。

4.江苏省优势:江苏省位于长江三角洲地区,是中国最富饶的农业地区之一、江苏拥有丰富的农业资源和发达的农业经济,农产品种类丰富,并且技术水平较高。

同时,江苏也是中国最重要的工业基地之一,汽车、电子、化工等产业发达,吸引了大量的投资和人才。

全国各省份经济发展影响因素的实证分析作者:钟玉萍来源:《财税月刊》2016年第05期摘要本文依据经济发展模型对2014年全国各省份经济发展影响因素进行实证研究,运用Stata软件,以道格拉斯生产函数为基础,分析了劳动力、全社会固定投资、人力资本、进出口总额、居民支出总消费和科技进步等因素对GDP的影响,对建立的模型依次进行多重共线性分析,经过合理的调整和修正得出最优的模型。

关键词经济影响因素;多重共线性;最小二乘法一、理论模型与影响因素柯布一道格拉斯生产函数(Cobb—Douglas Production Function),简称为C—D生产函数,它在生产函数的一般形式上引入了技术因素。

在经济学上有广泛的运用。

其一般形式为:其中,表示产出水平,表示技术水平,表示资本量,表示投入的劳动量,、分别表示和的产出弹性。

本文在查阅大量参考文献的研究结果基础上,运用现代经济发展理论、GDP发展因素以及柯布一道格拉斯生产函数,并结合数据的可获得性,对全国各省份经济发展(人均GDP表示)影响因素模型进行修改和扩展,初步认为影响全国各省份经济发展的主要因素有全国各省份就业人口(万人)、全社会固定资产投资总额(亿元)、各省份财政教育支出(百万元)、全国各省份进出口额(百万元)、全国各省份居民人均消费支出(元/人)、研究与试验发展(百万元)。

二、模型构建本文假设全国各省份经济发展符合柯布一道格拉斯生产函数,在其一般形式的基础上引入进出口额和居民消费水平等因素,构造出全国各省份经济发展模型:2.多重共线性检验与模型修正三、结论与建议通过上述经济发展影响因素模型的分析,政府应从以下几方面采取措施:加快制度变革,降低过高的消费预期,引导消费,扩大城镇居民的消费需求;加大人力资本,以提高劳动力素质;提高出口产品的附加价值,努力开拓国内市场;持续全社会固定资产的投入,同时加强监督管理力度;加大科研经费投入,提升创新能力。

参考文献:[1]赵广华,刘炜.多元回归模型在区域经济预测中的应用[J].中国商贸,2009,13:180-181.[2]谢兰云.中国省域R&D投入对经济增长作用途径的空间计量分析[J].中国软科学,2013,09:37-47.。

中国各省经济发展差异性研究及实证分析李波;祁浩宇【摘要】衡量各地区经济发展的差异性,有助于我国实现经济全面发展、全民奔小康的宏伟战略.我国各省的经济基础、地理位置、交通和人文等环境的不同,必然导致各省经济发展有差异.各省经济发展差异较大时,会导致经济发展劣势地区人口流向经济发展优势地区,由此会带来治安、城市拥堵等一系列问题,也会影响全民奔小康的战略目标的实现.不同地区GDP数据反映了各地经济发展状况,这里采用国家统计局的分省GDP数据,探讨我国各地区经济发展的差异性.文章利用基于巴氏度量的模糊聚类方法,对分省年度GDP数据进行聚类分析,度量了地区经济发展差异水平.实证分析结果表明:我国各省GDP总体增长态势稳中向好,各地区经济增长差异相对不大,各地的经济政策有效激励了各地区的经济增长.中国经济发展稳中向好的态势将得到进一步巩固和增强.【期刊名称】《哈尔滨师范大学社会科学学报》【年(卷),期】2018(000)003【总页数】4页(P85-88)【关键词】GDP;发展差异性;巴氏度量;模糊聚类【作者】李波;祁浩宇【作者单位】安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030;安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030【正文语种】中文【中图分类】F2一、引言国内生产总值(GDP)反映了特定时间内某地区所产生的价值,是衡量该地区经济状况的最佳指标。

对GDP数据的分析,一直是经济领域的热点问题。

相关学者提出多种分析方法,分别讨论了多种经济现象,Michele Battisti研究了地区经济状况的评价问题[1](P837-840)。

Michael A. Williams探讨了全球GDP增长率分布问题,基于数据的分析得到制约经济增长动力的规律[2](P750-758)。

Shahram Amin探讨影响GDP条件方差的因素并不是传统因素[3](P376-387)。

众多重要成果基于GDP数据的分析,由此可见,GDP数据是分析经济状况的重要依据[4](P92-94)。

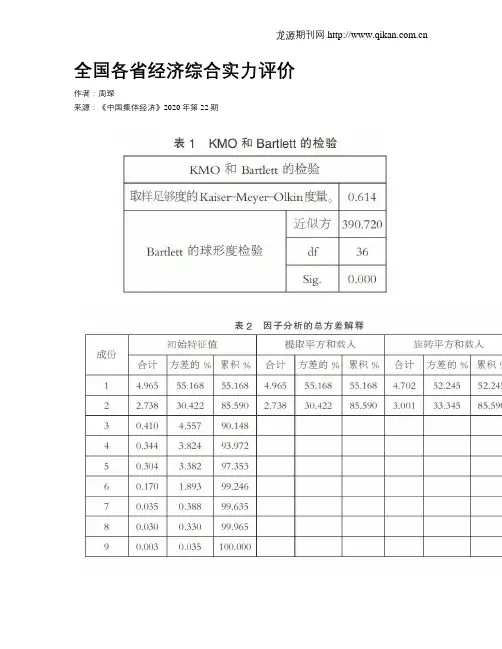

全国各省经济综合实力评价作者:周琛来源:《中国集体经济》2020年第22期摘要:文章基于《中国统计年鉴2018》中的样本数据,从其中选取了九项经济指标,运用因子分析法对全国31个省市的经济综合实力进行分析与评价,并对各省市经济实力排名,从分析结果中找出各省市发展差异较大的原因,并提出相应的建议,保证各省在新时代下能够根据自身的特点保证经济能平稳发展,从而稳步提升国家整体经济实力。

关键词:因子分析;经济综合实力;统计分析一、引言随着改革开放四十年的不断发展,我国发生了翻天覆地的变化,在国际上已成为第二大经济体,综合国力在世界上不断提升,国际地位也在不断提升。

但是在我国整体经济不断发展的同时,需要不断的关注与分析我国各省经济发展,从而发现发展过程中所出现的问题。

从整体上看,各省的经济发展都取得了巨大的成功,但由于地理位置、自然资源、交通运输、政策方针等方面的差异,各省经济的发展出现了不均衡的情况。

为了平衡各省市之间发展不均衡的问题,本文通过因子分析的方法,构建了经济综合实力评价体系,计算出各省的经济实力综合得分以及排名,了解发展不均衡的原因,并且给出合理的建议,从而促进各省经济协同发展。

二、经济综合实力评价体系本文在罗乐勤、陆晓丽,郭万山等学者研究的基础上,从《中国统计年鉴2018》所统计的数据中选取了九个指标来分析各省经济综合实力,分别是:社会消费品零售总额、地区生产总值、固定资产投资、货运量、客运量、进出口、人均可支配收入、人均生产总值、第三产业占比。

三、因子分析(一)运用因子分析的可行性检验采用spss21.0对以上所有数据进行统计分析。

运用KMO和Bartlett检验,结果详情见表1,数据KOM的值为0.614大于0.5,并且Bartlett的球形度檢验sig值为0.000,小于0.05,所以本文所采用的数据可以用来做因子分析。

(二)总方差解释及载荷阵分析从表2数据可知,表中排名靠前的两个因子的累计贡献率到达率85.59%,所以前两个因子已基本上包含了原始数据所反映的信息。

城市化与经济增长的实证分析摘要:本文主要对人均gdp和城市化水平之间的关系进行理论与实证分析,指出城市规模扩大的外部正效应远远大于负效应,城市化水平对经济增长的影响在大城市比在中小城市发挥的作用更大。

关键词:城市化;经济增长;人均gdp中图分类号:f027 文献标识码:a 文章编号:1001-828x(2013)04-00-01劳动力流动。

1949-1976年,城乡隔离的人口政策使得劳动力从农村到城市的流动受到了严格限制,城市化水平偏低。

改革开放后,我国经历快速的经济增长和结构变化,第二产业和第三产业的比重逐步增加,轻工业和服务业获得了巨大发展,在城市中创造了大量的就业机会,同时城市在空间和数量上都得以迅速发展,大约有3亿农民从农村转移到了城市,城市化水平增加了近30个百分点;但与同等收入水平的国家相比,城市化水平依然偏低,原因在于中国收入的增长超过了城市化的发展。

阻碍我国城市人口增长的主要因素是城乡劳动力流动的诸多限制。

一、中国城市化进程与水平工业化与城市化。

1952年工业化初期,工业化滞后于城市化5.1个百分点;其后在苏联的援助下,我国的工业化水平迅速提高,建成了一批工业基地,而此时城市仅仅是作为工业基地的形式而存在,城市功能被大大削弱;二十世纪六七十年代为备战而实行的“山、散、洞”策略,使工业远离城市,割裂了工业与城市相互依托的关系,工业化与城市化的差距进一步扩大。

1978年,我国城市化滞后于工业化26.17个百分点,之后二者的差距逐渐减少;2002年,我国的城市化与工业化水平几乎持平,之后城市化开始逐步超越工业化;截至2008年,城市化领先于工业化2.74个百分点,虽然城市化水平超过了城市化,但与经济水平和工业化相当的国家或地方相比,我国的城市化水平依然滞后。

根据钱纳里的标准,工业化中期的就业结构标准应为15.6:36.8:47.6,如果以我国近10年来城市化率每年提高一个百分点的速度计算,城市化率达到工业化中期60%以上的指标,大约还需要15年左右的时间。

中国区域经济发展差距分析近几十年来,中国以令人瞩目的速度迅猛发展,然而,我们也必须面对一个不容忽视的现实,那就是中国区域经济发展的差距问题。

本文将从多个角度对中国区域经济发展差距进行分析,并探讨背后的原因和可能的解决方案。

一、GDP差距首先,通过比较各个地区的GDP数据,可以清晰地看到中国区域经济发展的差距。

沿海地区如北京、上海和广东等经济发达地区,其GDP总量远远超过了中西部地区。

这种差距主要源自资源禀赋、人才集聚和市场规模等因素的不均衡分配。

二、产业结构差异其次,中国各个地区的产业结构也存在明显差异。

沿海地区以制造业、高技术产业为主,而中西部地区则以传统产业、资源型产业为支柱。

这种差异导致了经济增长的差异性,使得沿海地区在技术创新、产业升级等方面具有明显优势。

三、基础设施建设不均衡不可忽视的是,中国区域发展差距也与基础设施建设的不均衡有关。

大量的公路、高铁、机场等基础设施集中在沿海地区,使得这些地区的交通运输更加便利,吸引了大量的资源和投资。

与之相比,中西部地区的基础设施建设相对滞后,限制了经济发展的速度和规模。

四、教育和人才流失教育和人才流失也是导致中国区域经济发展差距的原因之一。

优质的教育资源、高水平的大学和研究机构多集中在沿海地区,这吸引了大量的优秀学子和专业人才。

然而,中西部地区的教育资源相对较少,导致了人才的外流,制约了当地的经济发展。

解决中国区域经济发展差距有着极其重要的现实意义。

首先,政府可以采取积极的政策措施,通过加大对中西部地区的扶持力度,引导人才和资金向这些地区流动。

其次,加强沿海地区和中西部地区的互联互通,建立良好的交通和信息网络,促进资源要素在地区之间的流动。

此外,加大对中西部地区的教育投入,提高当地教育质量,培养更多的专业人才,也是一个重要的举措。

总结起来,中国区域经济发展的差距问题既是挑战,也是机遇。

政府应该认识到这一问题的重要性,制定出有效的政策和措施,通过扩大内需、提高中西部地区的创新能力和竞争力,来实现中国经济的全面发展和可持续增长。

我国东中西部地区区域经济发展差异实证分析何燕子;王欢芳;刘嘉雯【摘要】近年来,随着经济的纵深发展,我国东中西部的差异化程度逐渐明显.选用经济总量加权系数的方法来测量区域经济发展能力,并根据经济区位熵公式和相关区域的经济数据,来度量我国区域经济差异,非常有意义.研究发现,进入21世纪后,我国各区域经济发展的差距开始逐渐扩大,且经济区的集中程度也从原有的发达区、发展区和落后区逐渐集中在发达区和落后区之间,加剧了我国区域经济的两极化趋势.政府可以通过加强对中西部地区的资金、人力资本投入、技术和政策支持,以缩小我国各区域内经济差异,减少贫富差距,实现共同富裕的目标.【期刊名称】《南昌航空大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2016(018)003【总页数】8页(P48-54,112)【关键词】东中西部;经济发展差异;经济增长;实证【作者】何燕子;王欢芳;刘嘉雯【作者单位】湖南工业大学,湖南株洲412007;湖南工业大学,湖南株洲412007;湖南工业大学,湖南株洲412007【正文语种】中文【中图分类】F124伴随着我国改革开放,一系列以促进经济发展为目的的经济政策得以推行,这不仅使我国的国民经济在总体上有了飞速发展,而且也使国内东中西部各个区域的经济实力得到了大幅提高。

但随着经济发展的深度推进,隐藏的问题也逐渐显现,即各区域之间的经济发展差异化程度越来越趋于不平衡的状态,且有进一步扩大的趋势。

例如在国内生产总值这一指标上,最高省份与最低省份之间的差距达到了10倍之高,其中,东、西部地区的指标差距就达2.5倍。

特别是在进入21世纪后,这一差距又有了显著性的扩大。

虽说在一定程度上,地区间的经济差异会有利于全国经济的发展,但是一旦该差异超出适度范围后,必然会影响经济的健康持续发展,还会由此引发一系列的社会、政治、宗教等问题[1]。

近年来,我国各区域经济发展的差距开始逐渐扩大,且经济区的集中程度也从原有的发达区、发展区和落后区逐渐集中在发达区和落后区之间,加剧了我国区域经济的两极化趋势。

区域经济发展的差异性分析随着经济全球化的深入推进,各国各地区的经济发展程度差异逐渐凸显。

区域经济发展差异性分析是对不同地区的经济状况、发展水平以及产业结构等因素进行研究,并总结出差异性的原因和对策。

本文将以此为主题,分析区域经济发展的差异性,并提出相应的解决方案。

一、差异性表现在区域经济发展的差异性分析中,我们首先需要对差异性的表现进行梳理和总结。

不同区域的经济发展水平可以从以下几个方面进行对比。

1. GDP总量差异不同区域的GDP总量差异是衡量经济发展水平的重要指标之一。

一般来说,发达地区的GDP总量要远高于欠发达地区。

这是因为发达地区的经济基础较好,技术水平较高,吸引了更多的投资和人才。

2. 产业结构差异不同区域的产业结构也会导致经济发展的差异。

发达地区的产业结构更加现代化和多元化,主要以制造业、高技术产业和服务业为主导。

而欠发达地区的产业结构相对单一,主要依赖传统的农业和低附加值的制造业。

3. 城乡发展差异城乡经济发展的差异也是区域经济发展差异的一个重要方面。

一般来说,城市地区的发展要远远超过农村地区。

城市地区拥有更多的产业资源和先进的生产技术,吸引了更多的劳动力进入城市从事高附加值的工作。

二、差异形成原因了解区域经济发展的差异性,需要深入分析其形成的原因。

从经济学的角度来看,区域经济发展差异主要受到以下几个方面的影响。

1. 地理条件地理条件是区域经济差异形成的基础因素之一。

各个地区的地理位置、气候条件、资源禀赋等都会对经济发展产生影响。

比如,一些沿海地区天生具备了良好的海港条件,便能够发展出以海上贸易为主的经济。

2. 政府支持政府的支持政策对区域经济发展差异有着重要的作用。

一些地方政府积极出台相关政策,提供税收优惠、投资扶持等支持,吸引了大量投资和人才。

而有些地方政府对经济发展缺乏关注和支持,导致了经济的滞后。

3. 社会文化因素社会文化因素也是区域经济发展差异的原因之一。

不同地区的文化背景、价值观念等都会对经济发展产生一定的影响。

经济学如何分析不同地区的经济发展水平在当今全球化的时代,不同地区的经济发展水平存在着显著的差异。

理解这些差异的成因和影响对于制定合理的政策、促进区域协调发展以及实现整体经济的可持续增长至关重要。

那么,经济学是如何分析不同地区的经济发展水平的呢?首先,经济学家会关注地区的产业结构。

产业结构是指一个地区经济中不同产业的比例和相互关系。

例如,一些地区可能以农业为主导,而另一些地区则以工业或服务业为主。

农业为主的地区通常经济发展相对较慢,因为农业的附加值相对较低,且受自然条件的影响较大。

工业发达的地区往往经济增长较为迅速,因为工业能够实现大规模生产,提高生产效率,创造更多的就业机会和财富。

服务业为主的地区则通常具有较高的经济发展水平,因为服务业如金融、科技、教育等领域往往具有较高的附加值和创新性。

劳动力素质也是一个关键因素。

高素质的劳动力能够掌握先进的技术和管理经验,提高生产效率和创新能力。

在经济发展水平较高的地区,往往拥有更多受过良好教育和培训的劳动力,他们能够适应不断变化的市场需求和技术进步。

相反,劳动力素质较低的地区可能在吸引投资和推动产业升级方面面临困难,从而制约了经济的发展。

资本投入对于地区经济发展也起着重要作用。

这包括物质资本和金融资本。

物质资本如基础设施、工厂设备等的投资可以提高生产能力和效率。

一个地区如果拥有完善的交通、通信、能源等基础设施,就能降低企业的运营成本,提高市场竞争力,吸引更多的投资和企业入驻。

金融资本的可获得性也会影响企业的发展和扩张。

在金融市场发达的地区,企业更容易获得融资,从而促进创新和经济增长。

技术进步是推动经济发展的重要引擎。

先进的技术能够提高生产效率、创造新的产品和服务,从而提升地区的经济竞争力。

一些地区由于在科研投入、技术创新能力和知识产权保护等方面表现出色,能够更快地引入和应用新技术,实现产业的升级和转型,进而提高经济发展水平。

市场规模和开放程度也会影响地区经济发展。

云南财经大学学报 2021年第4期(总第2M期)金融研究金融集聚的区域经济增长效应研究—基于省域面板数据的实证分析龚勤林,宋明蔚(四川大学经济学院,成都610065)摘要:基于2009—2018年中国31个省份的面板数据,从金融资产、金融机构、金融人才三方面出发构建了金融集聚水平测度指标体系,并在此基础上利用面板回归模型,分析了金融集聚对区域经济增长的影响作用及其作用机制,,结果表明:中国金融集聚度存在较大的地区差异性,且这种差异性与经济发展水平差异趋同;金融集聚对经济增长存在显著正向作用,且在不同地区间作用差异明显,金融集聚度越高的地区,其经 济效应越明显;通过对金融集聚的经济增长效应内在机制进行研究后发现,金融集聚能通过形成资本积累、促进科技创新、推动产业升级三条途径对区域经济增长产生影响。

其中,金融集聚的资本积累效应和科技创新效应作用明显,而产业升级效应相对较弱。

关键词:金融集聚;经济增长;资本积累效应;科技创新效应;产业升级效应中图分类号:F127;F832.7 文献标志码:A文章编号:1674-4543(2021 )04 -006丨-14— '弓丨言金融资源作为一种稀缺性资源,是经济增长的重要约束条件,其空间配置、发展、集聚尤其成为研 究热点。

其中,金融集聚作为金融发展到一定阶段的必然形态,已成为现代金融产业组织的基本形式11]。

金融集聚是推动城市群崛起的重要驱动力[2]。

目前,中国已确立了建设以上海、深圳等地为代 表的国家金融中心,以期通过金融集聚形成经济增长极,从而促进城市群以及区域经济的发展。

同时,金融集聚正成为提升地区竞争力的关键因素[3]。

在十九大报告提出实施“区域协调发展战 略”的背景下,应该如何合理评价金融资源的集聚水平,如何正确理解金融集聚与经济增长的相关关 系和作用机制,又应如何利用金融资源分布差异,实现中国经济从“高速发展”到“高质量发展”的重 要转型,已然成为经济发展的重要任务。