【图】明-董其昌书法作品欣赏

- 格式:pptx

- 大小:7.86 MB

- 文档页数:30

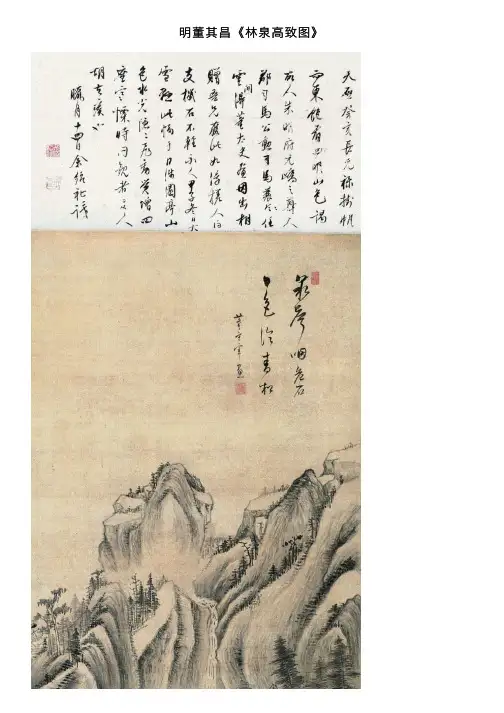

明董其昌《林泉⾼致图》明董其昌林泉⾼致图上海崇源2004秋拍成交价88万元作品鉴赏董其昌(1555-1636),字⽞宰,号思⽩、⾹光居⼠。

汉族,松江华亭(今上海闵⾏区马桥)⼈,明代书画家。

万历⼗七年进⼠,授翰林院编修,官⾄南京礼部尚书,卒后谥“⽂敏”。

董其昌擅画⼭⽔,师法董源、巨然、黄公望、倪瓒,笔致清秀中和,恬静疏旷;⽤墨明洁隽朗,温敦淡荡;青绿设⾊,古朴典雅。

以佛家禅宗喻画,倡“南北宗”论,为“华亭画派”杰出代表,兼有“颜⾻赵姿”之美。

其画及画论对明末清初画坛影响甚⼤。

书法出⼊晋唐,⾃成⼀格,能诗⽂。

董其昌强调以古⼈为师,但反对单纯机械地模拟蹈袭。

随着阅历的增加、思想的成熟,他在继承前⼈技法时不倚傍他⼈庑下“作重台”,⽽是有选择地取舍,融⼊⾃⼰的创意。

他认为如果离开了⾃⼰的创意,古⼈的精神也难以表达,故应以⾃⼰独创的形式再现古⼈的“风神”。

凭借⾃⼰对古⼈书画技法得失的深刻体会,他摄取众家之法,按⼰意运笔挥洒,融合变化,达到了⾃成家法的化境。

余绍祉,明徽州婺源⼈,善古⽂⼯⾏草,筑室著书,⾃号疑庵居⼠。

此图据余⽒跋所称,乃其兄余绍禄于明天启年间得于四明朱勋,朱⽒尝居于董其昌乡⾥松江,⼜兼同时之⼈,其画当确⽽⽆疑。

返观此图,笔墨松秀,趣味淡拙,皴法尤得椎沙印泥之妙,貌似不事雕琢,更显清旷蕴藉,当其中晚年之后作品。

题识:泉声咽危⽯,⼀⾊冷青松。

董⽞宰画。

诗堂:天启癸亥,长兄禄挂帆⽽东,饱看四明⼭⾊,谒故⼈朱明府元峤之尊⼈,郡司马公勋。

司马曩住云间,得董太史画,因出相赠,吾兄获此,如溪槎⼈得⽀机⽯,不轻⽰⼈,甲⼦冬⽇⼤雪,悬此幅于⽇涉园亭,⼭⾊⽔光,隐隐飞动,觉增四座寒栗,时同观者,友⼈胡去疾也。

腊⽉⼗四⽇余绍祉识。

作品资料作者董其昌尺⼨ 54×151cm估价 RMB 500,000-600,000成交价 RMB 880,000专场古代书画拍卖时间 2004-12-22拍卖公司上海崇源艺术品拍卖有限公司拍卖会 2004秋季⼤型艺术品拍卖会中国书画精品第⼆场钤印:董其昌、画禅原图下载━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━阴⼭箴⾔阅画千卷,不如读透⼀帧。

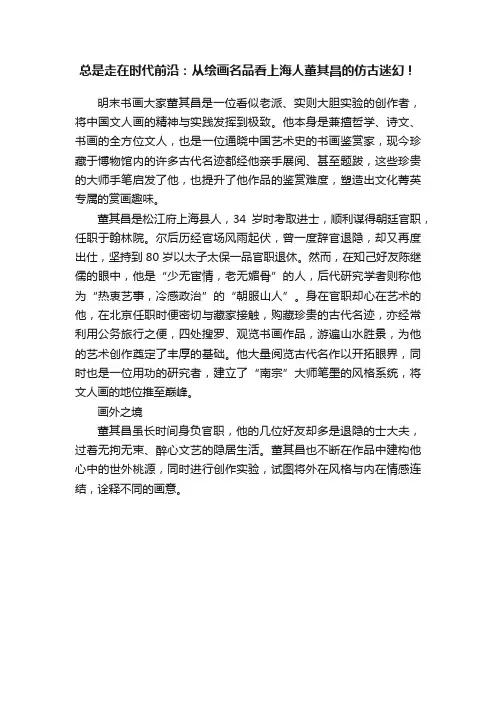

总是走在时代前沿:从绘画名品看上海人董其昌的仿古迷幻!明末书画大家董其昌是一位看似老派、实则大胆实验的创作者,将中国文人画的精神与实践发挥到极致。

他本身是兼擅哲学、诗文、书画的全方位文人,也是一位通晓中国艺术史的书画鉴赏家,现今珍藏于博物馆内的许多古代名迹都经他亲手展阅、甚至题跋,这些珍贵的大师手笔启发了他,也提升了他作品的鉴赏难度,塑造出文化菁英专属的赏画趣味。

董其昌是松江府上海县人,34岁时考取进士,顺利谋得朝廷官职,任职于翰林院。

尔后历经官场风雨起伏,曾一度辞官退隐,却又再度出仕,坚持到80岁以太子太保一品官职退休。

然而,在知己好友陈继儒的眼中,他是“少无宦情,老无媚骨”的人,后代研究学者则称他为“热衷艺事,冷感政治”的“朝服山人”。

身在官职却心在艺术的他,在北京任职时便密切与藏家接触,购藏珍贵的古代名迹,亦经常利用公务旅行之便,四处搜罗、观览书画作品,游遍山水胜景,为他的艺术创作奠定了丰厚的基础。

他大量阅览古代名作以开拓眼界,同时也是一位用功的研究者,建立了“南宗”大师笔墨的风格系统,将文人画的地位推至巅峰。

画外之境董其昌虽长时间身负官职,他的几位好友却多是退隐的士大夫,过着无拘无束、醉心文艺的隐居生活。

董其昌也不断在作品中建构他心中的世外桃源,同时进行创作实验,试图将外在风格与内在情感连结,诠释不同的画意。

董其昌,《婉娈草堂图》,明代,私人收藏《婉娈草堂图》──王维魂《婉娈草堂图》是董其昌传世纪年作品中相当早的一件,作于1597年43岁时。

董其昌于农历十月深秋之时至华亭地区拜访好友陈继儒。

陈继儒很早便放弃了对仕途的追求,他在昆山读书台有一座隐居书斋“婉娈草堂”,董其昌于临别时作此画。

这次他是趁前往南昌的公务之旅,于回程刻意绕道,在松江地区停留了好一段时间,其间他又趁机收得数件北宋名迹,并于藏家处再次得见郭忠恕摹王维的《辋川图》。

董氏此时期对于王维风格的探索,主要来自《江山雪霁》与郭忠恕摹王维《辋川图》,他两次至杭州藏家处观览郭氏的摹本《辋川图》,还曾向另一位藏家冯开之借观《江山雪霁》一图长达一年,对王维画风有长时间而深入的观察体会。

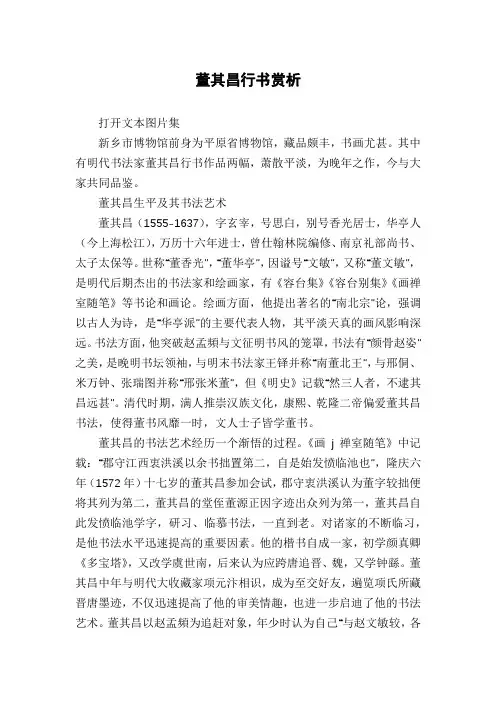

董其昌行书赏析打开文本图片集新乡市博物馆前身为平原省博物馆,藏品颇丰,书画尤甚。

其中有明代书法家董其昌行书作品两幅,萧散平淡,为晚年之作,今与大家共同品鉴。

董其昌生平及其书法艺术董其昌(1555-1637),字玄宰,号思白,别号香光居士,华亭人(今上海松江),万历十六年进士,曾仕翰林院编修、南京礼部尚书、太子太保等。

世称“董香光”,“董华亭”,因谥号“文敏”,又称“董文敏”,是明代后期杰出的书法家和绘画家,有《容台集》《容台别集》《画禅室随笔》等书论和画论。

绘画方面,他提出著名的“南北宗”论,强调以古人为诗,是“华亭派”的主要代表人物,其平淡天真的画风影响深远。

书法方面,他突破赵孟頻与文征明书风的笼罩,书法有“颜骨赵姿”之美,是晚明书坛领袖,与明末书法家王铎并称“南董北王”,与邢侗、米万钟、张瑞图并称“邢张米董”,但《明史》记载“然三人者,不逮其昌远甚”。

清代时期,满人推崇汉族文化,康熙、乾隆二帝偏爱董其昌书法,使得董书风靡一时,文人士子皆学董书。

董其昌的书法艺术经历一个渐悟的过程。

《画j禅室随笔》中记载:“郡守江西衷洪溪以余书拙置第二,自是始发愤临池也”,隆庆六年(1572年)十七岁的董其昌参加会试,郡守衷洪溪认为董字较拙便将其列为第二,董其昌的堂侄董源正因字迹出众列为第一,董其昌自此发愤临池学字,研习、临慕书法,一直到老。

对诸家的不断临习,是他书法水平迅速提高的重要因素。

他的楷书自成一家,初学颜真卿《多宝塔》,又改学虞世南,后来认为应跨唐追晋、魏,又学钟繇。

董其昌中年与明代大收藏家项元汴相识,成为至交好友,遍览项氏所藏晋唐墨迹,不仅迅速提高了他的审美情趣,也进一步启迪了他的书法艺术。

董其昌以赵孟頻为追赶对象,年少时认为自己“与赵文敏较,各有短长”,随着阅历的增长和书艺的不断提高,对赵孟頻的看法也随之改变,“余年十八学晋人书,得其形模,便目无吴兴。

今老矣,始知吴兴书法之妙。

每见寂寥短卷,终日爱玩。

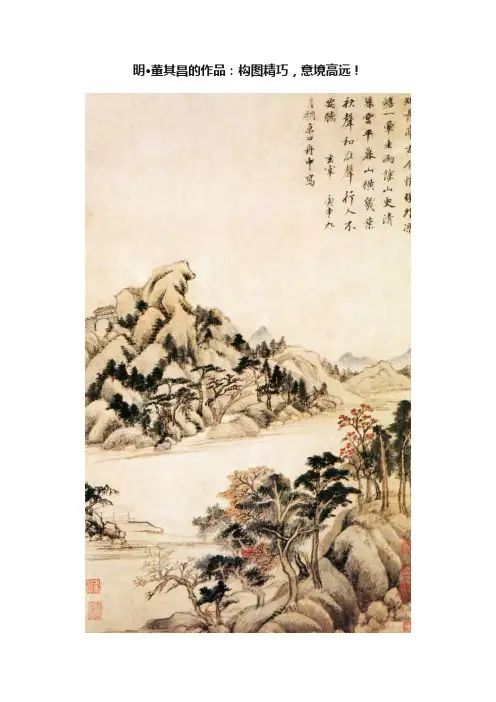

明·董其昌的作品:构图精巧,意境高远!董其昌《秋兴八景图》册页现藏台北故宫博物院这套册页,共八开,每开都有作者行楷题记及署款。

乃作于庚申八九月间的北航舟次,历时二十余天,途中经过江苏省松江、苏州、镇江一带。

《秋兴八景图》为董其昌的精品之作,共八开,所写为作者泛舟吴门、京口途中所见景色。

图中峻拔的山头,沉重的石块,深邃的溪谷,弥漫的烟雾,各尽其态。

既有草木葱茂、风雨迷蒙的江南丘陵特点,又有沙汀芦荻、远岫横亘的水乡情调,亦有江天楼阁、彩舟竞发的江上景色。

每幅皆构图精巧,意境高远,韵味充足。

笔墨则集宋元诸家之长,形成苍秀雅逸的画风。

此处选刊两页供欣赏,董其昌《高逸图》图轴,纸本,墨笔。

纵:89.5cm,横:51.6cm,现藏台北故宫博物院明万历四十四年(1616年)三月,董其昌正赋闲居家。

由于其子与乡民发生冲突,导致其宅被焚,家资尽丧,此即著名的“民抄董宦”事件。

董其昌被迫避祸他乡,惶惶往来于吴兴、镇江之间。

虽然半年后事态逐渐平息,但董似乎心有余悸,仍旧频频四出游历、访友。

此图即为第二年董氏去镇江、太湖间的练湖畔访其旧友蒋道枢,与蒋氏泛舟荆溪时的即兴之作,颇似当年倪瓒弃家隐居太湖时的心境。

董其昌此图采用了倪氏典型的笔墨技法,湖滨两岸的浅坡及山丘皆以干笔淡墨施以折带皴,行笔以侧锋为主,笔墨苍逸,极好地表达出倪画中萧散简远的意境,同时也反映了作者晚年身历劫乱后的苍凉心绪。

但作者又非简单地仿古,近岸数株盘屈虬结的古木就充分体现了作者独特的艺术创造。

《高逸图》以平远两段式章法处理画面,近画坡石松杉,中间溪水宽阔,对岸平滩浅渚,山丘数层,小溪从山丘两边延伸至远方,溪山林木处茅舍数间。

全幅用笔较干,又多用折带皴法,故笔墨苍秀,意境深远开阔,表达了董其昌一贯的风格和情趣。

董氏画树有其独到的见解,他在《画禅室随笔》中写道:“画树之法,须专以转折为主……如写字之于转笔用力,更不可往而不收……但画一尺树,更不可令有半寸之直,须笔笔转去。

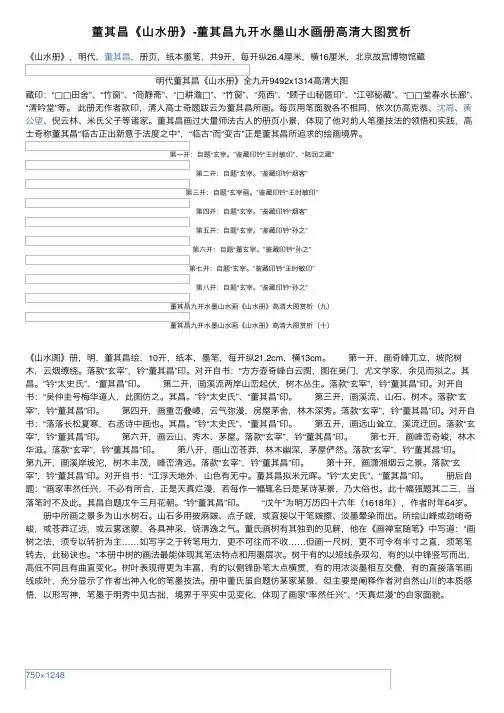

董其昌《⼭⽔册》-董其昌九开⽔墨⼭⽔画册⾼清⼤图赏析《⼭⽔册》,明代,董其昌,册页,纸本墨笔,共9开,每开纵26.4厘⽶,横16厘⽶,北京故宫博物馆藏明代董其昌《⼭⽔册》全九开9492x1314⾼清⼤图藏印:“□□⽥舍”、“⽵窗”、“简静斋”、“□耕澹□”、“⽵窗”、“苑西”、“顾⼦⼭秘匧印”、“江邨秘藏”、“□□堂春⽔长廊”、“清吟堂”等。

此册⽆作者款印,清⼈⾼⼠奇题跋云为董其昌所画。

每页⽤笔⾯貌各不相同,依次仿⾼克恭、沈周、黄公望、倪云林、⽶⽒⽗⼦等诸家。

董其昌画过⼤量师法古⼈的册页⼩景,体现了他对前⼈笔墨技法的领悟和实践,⾼⼠奇称董其昌“临古正出新意于法度之中”,“临古”⽽“变古”正是董其昌所追求的绘画境界。

第⼀开:⾃题“⽞宰。

”鉴藏印钤“王时敏印”、“陆润之藏”第⼆开:⾃题“⽞宰。

”鉴藏印钤“烟客”第三开:⾃题“⽞宰画。

”鉴藏印钤“王时敏印”第四开:⾃题“⽞宰。

”鉴藏印钤“烟客”第五开:⾃题“⽞宰。

”鉴藏印钤“孙之”第六开:⾃题“董⽞宰。

”鉴藏印钤“孙之”第七开:⾃题“⽞宰。

”鉴藏印钤“王时敏印”第⼋开:⾃题“⽞宰。

”鉴藏印钤“孙之”董其昌九开⽔墨⼭⽔画《⼭⽔册》⾼清⼤图赏析(九)董其昌九开⽔墨⼭⽔画《⼭⽔册》⾼清⼤图赏析(⼗)《⼭⽔图》册,明,董其昌绘,10开,纸本,墨笔,每开纵21.2cm,横13cm。

第⼀开,画奇峰兀⽴,坡陀树⽊,云烟缭绕。

落款“⽞宰”,钤“董其昌”印。

对开⾃书:“⽅⽅壶奇峰⽩云图,图在吴门,尤⽂学家,余见⽽拟之。

其昌。

”钤“太史⽒”、“董其昌”印。

第⼆开,画溪流两岸⼭峦起伏,树⽊丛⽣。

落款“⽞宰”,钤“董其昌”印。

对开⾃书:“吴仲圭号梅华道⼈,此图仿之。

其昌。

”钤“太史⽒”、“董其昌”印。

第三开,画溪流、⼭⽯、树⽊。

落款“⽞宰”,钤“董其昌”印。

第四开,画重峦叠嶂,云⽓弥漫,房屋茅舍,林⽊深秀。

落款“⽞宰”,钤“董其昌”印。

对开⾃书:“落落长松夏寒,右丞诗中画也。

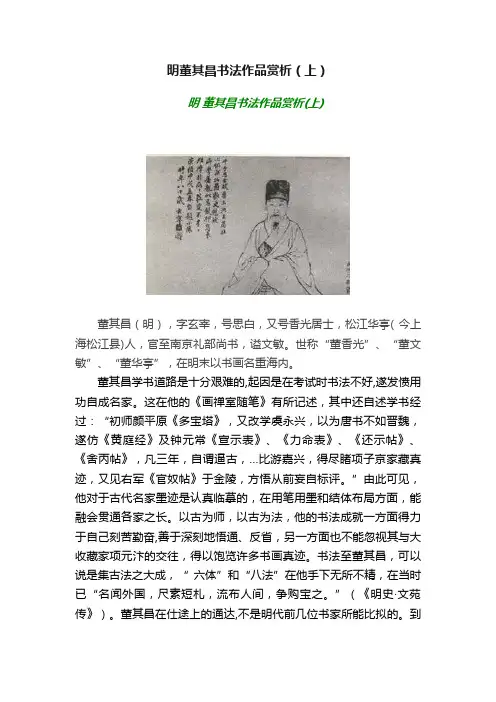

明董其昌书法作品赏析(上)明董其昌书法作品赏析(上)董其昌(明),字玄宰,号思白,又号香光居士,松江华亭( 今上海松江县)人,官至南京礼部尚书,谥文敏。

世称“董香光”、“董文敏”、“董华亭”,在明末以书画名重海内。

董其昌学书道路是十分艰难的,起因是在考试时书法不好,遂发愤用功自成名家。

这在他的《画禅室随笔》有所记述,其中还自述学书经过:“初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋魏,遂仿《黄庭经》及钟元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《舍丙帖》,凡三年,自谓逼古,…比游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标评。

”由此可见,他对于古代名家墨迹是认真临摹的,在用笔用墨和结体布局方面,能融会贯通各家之长。

以古为师,以古为法,他的书法成就一方面得力于自己刻苦勤奋,善于深刻地悟通、反省,另一方面也不能忽视其与大收藏家项元汴的交往,得以饱览许多书画真迹。

书法至董其昌,可以说是集古法之大成,“六体”和“八法”在他手下无所不精,在当时已“名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之。

”(《明史·文苑传》)。

董其昌在仕途上的通达,不是明代前几位书家所能比拟的。

到了清代,康熙又倍加推崇、偏爱,甚而亲临手摹董书,常列于座右,晨夕观赏。

清代著名书家王文治《论书绝句》曾赞曰:“书家神品董华亭,楮墨空元透性灵。

除却平原俱避席,同时何必说张邢。

”一时士子皆学董其昌的妍美、软媚,清初的书坛为董其昌笼罩,书风日下,实在是书坛的悲哀。

对董其昌的批评者也很多,包世臣、康有为最为激烈。

康有为《广艺舟双楫》云:“香光虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭。

若遇大将军整军厉武,壁垒摩天,旌旗变色者,必裹足不敢下山矣。

”他的书法以行草书造诣最高,行书以“二王”为宗,又得力于颜真卿、米芾、杨凝式诸家,赵孟俯的书风也或多或少的影响到他的创作。

草书植根于颜真卿《争座位》和《祭侄稿》,并有怀素的圆劲和米芾的跌宕。

明朝时期著名书画大师董其昌五十五幅经典书法名帖赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

明朝时期出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合字画年代背景的记载,赏字更是别有一番趣味。

——题记1368朱元璋称帝,建立大明,1387年平定辽东,实现统一(1368年~1644年)。

历经十二世、十六位皇帝,国祚二百七十六年。

为稳固统治,明朝进一步加强了中央集权,同时加紧了思想控制。

致使明代文化,始终处于非常紧张的冲突对立状态,是我国思想史上斗争颇为酷烈的一个时期。

明代行草书的社会需求与前此其他时代已经有了不同。

明代建筑趋于高大,同时商人阶层日渐庞大,附庸风雅的愿望颇高,这使得对挂轴一类作品的需求渐多,书法作品渐渐由案头走上墙头,书法家们籍此作出了许多探索,使传统行草逐渐发展出一些新的技巧和风格。

明初书法,先承元朝而下,基本继承的是元代的典型书风;成祖迁都北京以后,国势承平,复以文章翰墨粉饰治具,培养了一批御用书家,遂使台阁书风兴起。

刻帖一定程度上对书法的普及起着重要作用。

明成祖时,大力复兴文化,招募擅长书法的人,并授予中书舍人的官职。

这也进一步推动了习书之风。

明中叶,江浙一代经济逐渐发展,文化也因之而起,成为书法的核心地区。

一些文人淡于仕进,优游文艺,逐渐成为具有一定职业化特征的书画家,以出售书画为生。

这使其创作目的、风格追求都不可避免地发生了一些变化,“文人化”的清雅气息逐渐有所减弱,而好异尚奇之风逐渐兴起。

书法艺术得到长足的发展,当时出现了一大批雄视一时的书法家。

以李东阳、沈周、吴宽为代表;正德、嘉靖时期以吴门书法为主体的真正代表明代中期书法的又一书法昌盛时期。

以祝允明、文徵明、王宠等人为代表。

晚明时期,国家内部的政治、文化斗争日趋尖锐,从心学中衍生的个性解放思想蓬勃发展,而外来的军事压力也渐渐增大,这极大地影响了人们的心理,并进一步影响了文艺活动。

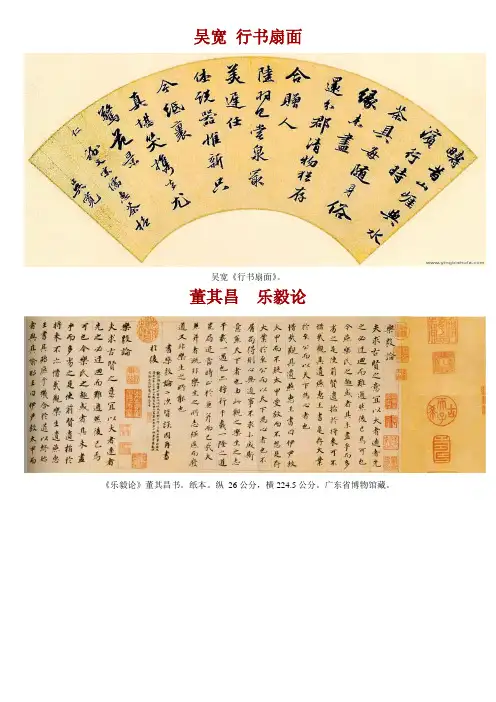

吴宽行书扇面吴宽《行书扇面》。

董其昌乐毅论《乐毅论》董其昌书。

纸本。

纵26公分,横224.5公分。

广东省博物馆藏。

董其昌草书扇面《草书扇面》董其昌书。

纵15.5公分,横47.7公分。

荣宝斋藏。

此帧扇面书法写的非常激越跳宕,技法娴熟。

自署学杨少师(凝式),确有几分“神仙起居法”的遗韵。

扇面纸熟,又有折痕,形式特殊,写好不易,董其昌是书扇老手,正利用了扇面的短处而变其长,出现的线条及墨色的变化别有意味。

董其昌行书诗董其昌《行书诗》,行书。

董其昌浚路马湖记《浚路马湖记》董其昌书,纸本,行书,纵29.3cm,横607.5cm,132行。

北京故宫博物院藏。

该帖是董其昌所写的一碑记。

款署:董其昌撰并书。

魏应嘉篆额。

徐标建。

有沈荃题跋。

“王鸿绪印”、“安仪周家珍藏”及“乾隆御览之宝”、“石渠宝笈”等藏印。

为王鸿绪、安岐、张若霭、清内府旧藏。

《浚路马湖记》布局疏朗匀称,是董其昌晚年之作,所谓“渐老渐熟,反归平淡”,寓生秀于扑茂苍拙,自然洒落。

董其昌自评曰:“余书与赵文敏较,各有长短。

行间茂密,千字一同,吾不如赵;若临仿历代,赵得其十一,吾得其十七。

又赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色。

吾书往往率意,当吾作意,赵书亦轮一筹”(《容台集》)董其昌草书扇面《草书扇面》董其昌书。

纵15.5公分,横47.7公分。

荣宝斋藏。

此帧扇面书法写的非常激越跳宕,技法娴熟。

自署学杨少师(凝式),确有几分“神仙起居法”的遗韵。

扇面纸熟,又有折痕,形式特殊,写好不易,董其昌是书扇老手,正利用了扇面的短处而变其长,出现的线条及墨色的变化别有意味。

董其昌杜甫醉歌行诗董其昌《杜甫醉歌行诗》,行书,绢本。

横301厘米,昆山昆仑堂美术馆藏。

董其昌行书轴董其昌《行书轴》,行书,上海博物馆藏。

董其昌行书帖董其昌《行书帖》,行书。

董其昌洛春谣董其昌《洛春谣》仿米芾“洛春謠”,行书无年款,水墨紙本手卷,纵41厘米,宽461厘米。

董其昌书法擅于以手卷形式表现。

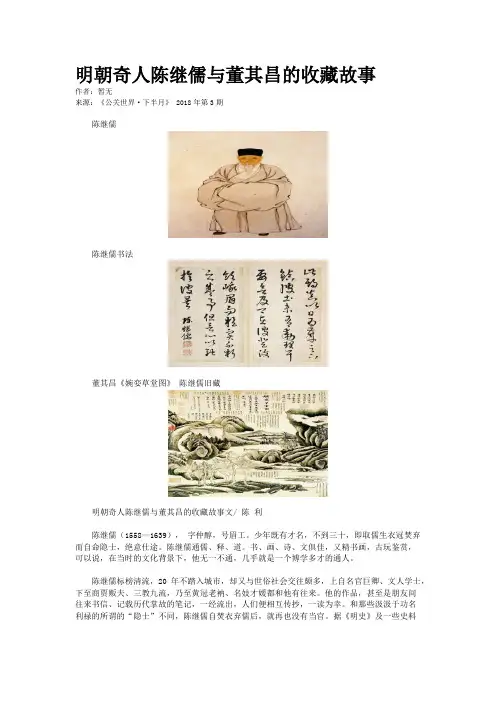

明朝奇人陈继儒与董其昌的收藏故事作者:暂无来源:《公关世界·下半月》 2018年第3期陈继儒陈继儒书法董其昌《婉娈草堂图》陈继儒旧藏明朝奇人陈继儒与董其昌的收藏故事文/ 陈利陈继儒(1558—1639),字仲醇,号眉工。

少年既有才名,不到三十,即取儒生衣冠焚弃而自命隐士,绝意仕途。

陈继儒通儒、释、道。

书、画、诗、文俱佳,又精书画,古玩鉴赏,可以说,在当时的文化背景下,他无一不通,几乎就是一个博学多才的通人。

陈继儒标榜清流,20 年不踏入城市,却又与世俗社会交往颇多,上自名官巨卿、文人学士,下至商贾贩夫、三教九流,乃至黄冠老衲、名妓才媛都和他有往来。

他的作品,甚至是朋友间往来书信、记载历代掌故的笔记,一经流出,人们便相互传抄,一读为幸。

和那些汲汲于功名利禄的所谓的“隐士”不同,陈继儒自焚衣弃儒后,就再也没有当官。

据《明史》及一些史料笔记记载,他曾被朝中官员多次举荐,举荐他的人达十人之多,皇帝也曾下诏征用,他都逊谢不赴。

学识渊博书画俱佳陈继儒学识广博,诗文、书法、绘画均所擅长,并喜爱戏曲、小说。

其书法学苏轼、米芾,对苏、米墨迹,最为喜爱,虽残碑断简,也必搜采,手自摹刻,成《晚香堂帖》及《来仪堂帖》。

所画山水,空远清逸,松江博物馆藏有《潇湘烟雨图》。

所画梅竹,点染精妙,名重当时。

用水墨画梅,乃其首创,曾编《陈眉公梅花诗画册》,为后世所法。

传世作品有《梅花》《梅竹双清图》等。

陈继儒所藏碑石、法帖、古画、印章甚丰。

在东佘山居内,竖立的碑刻,有苏东坡《风雨竹碑》、米芾《甘露一品石碑》、黄山谷《此君轩碑》、朱熹《耕云钓月碑》等。

得唐代颜真卿《朱巨川告身》真迹卷,遂将住处命名《宝颜堂》。

陈继儒收藏书画有倪云林《鸿雁柏舟图》、王蒙《阜斋图》、梅道人《竹筿图》、赵孟頫《高逸图》,以及同时代的文徵明、沈周、董其昌等人字画。

印章收藏有苏东坡雪堂印、陈季常印等。

他还摹刻《晚香堂苏帖》《来仪堂米帖》,刻《宝颜堂秘笈》六集。

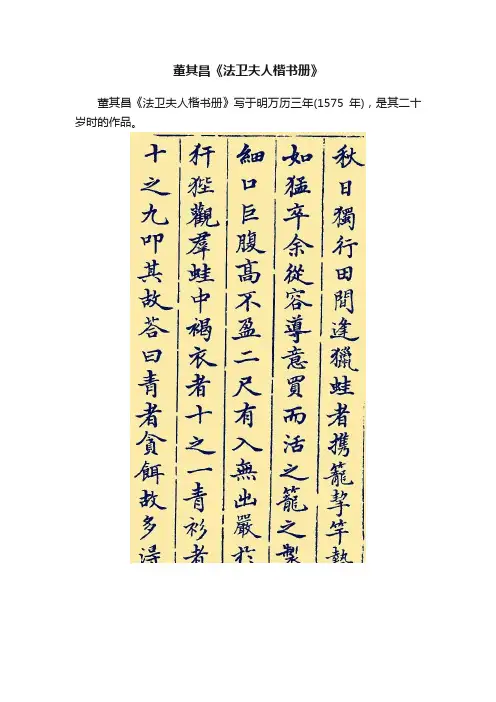

董其昌《法卫夫人楷书册》董其昌《法卫夫人楷书册》写于明万历三年(1575年),是其二十岁时的作品。

《法卫夫人楷书册》释文:秋日独行田间,逢猎蛙者携笼挈竿,势如猛卒。

余从容导意,买而活之。

笼之制,细口巨腹,高不盈二尺,有入无出,严于犴狴。

观群蛙中,褐衣者十之一,青衫者十之九。

叩其故,答曰:青者贪饵,故多得。

吾思人之死,利十恒八九。

其不好利者,甘饥饿困穷,受祸亦鲜,褐蛙之谓与;其好利者,宁胶粘漆固,受祸亦酷,青蛙之谓与。

贯休《古意》:常思李太白,仙笔驱造化。

玄宗致之七宝床,虎殿龙楼无不可。

一朝力士脱靴后,紫皇案前五色麟。

忽然掣断黄金锁,五湖大浪如银山,满船载酒搥鼓过。

贺老成异物,颠狂谁敢和。

宁知江边坟,不是犹醉卧。

此首本集?载。

日月至明,有物蚀之;奫潭至清,有物浊之;仙佛至灵,有物魔之。

由是观之:邪不胜正,小人贼天,君子受命。

卫懿公好鹤,鹤有乘轩者。

及有狄人之难,国人皆曰:鹤实有禄位,余焉能战。

遂败。

叶公子高好龙,屋室雕文,尽以写龙。

于是天龙闻而下之,窥头于窓,施尾于堂。

叶公见之,弃而还走,失其魂魄,五色无主。

是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙也。

虎豹之力在尾,人之力在子弟。

若子弟不贤才,父兄必见侮。

犹夫虎豹垂尾,何侍卞荘,即农夫可以挥锄而击矣。

裴晋公平淮西后,宪宗赐玉带。

临薨欲还进,使记室作表,皆不惬。

乃令子弟执笔,口占状曰:“内府珍藏,先朝特赐,既不敢将归地下,又不合留向人间。

谨却封进。

”闻者叹其简切而不乱。

世人但知有传奇之还带,不知临终更有还带一事也。

介推抱木而不能焚其功,屈子怀沙而不能沉其忠,士患无立不患无名。

蜘蛛悬一面之网以候愚虫,朝廷设千种之禄以招寒士。

虫不触网以为幸,士不沾禄以为耻,然所谓禄者,荣之门,辱之基。

魏文侯所以名过齐恒公者,能尊段干木,敬卜子夏,友田子方也。

文侯礼贤下士,自有等级,非若漫然好士,以焦头烂额为上客、鸡鸣狗盗为豪杰也。

高宗好养鹁鸽,躬自飞放。

有士人题诗云:鹁鸽飞腾绕帝都,暮收朝放费工夫。

【品味书画】明董其昌《画禅室随笔》全四卷(下)【品味书画】明董其昌《画禅室随笔》全四卷(下)●卷三○记事予在广陵,见司马端明画山水,细巧之极,绝似李成。

多宋元人题跋,画谱俱不载,以此知古人之逃名。

今年游白下,见褚遂良西升经,结构遒劲,于黄庭像赞外,别有笔思。

以顾虎头洛神图易之。

主人迫欲朱提,力不能有,遂落贾人手。

如美人为沙叱利拥去矣。

更偿之二百金,竟靳固不出。

登舟作数日恶,忆念不置。

然笔法尚可摹拟,遂书此论,亦十得二三耳。

使西升经便落予手,未必追想若此也。

书家以豪逸有气,能自结撰为极则。

西升虽俊媚,恨其束于法,故米漫士不甚赏心。

若儿子辈能学之,亦可适俗。

因作小楷书记之。

送君者自崖而返,君自此远。

宋子京读庄子至此,遂欲沾巾。

予北上,泊寒山为送别诸君子拈之。

斗鹌鹑,江南有此戏,皆在笼中。

近有吴门人,始开笼于屋除中,相斗弥日。

复入笼饮啄,亦太平清事。

余与仲醇,以建子之月,发春申之浦,去家百里。

泛宅淹旬,随风东西,与云朝暮。

集不请之友,乘不系之舟。

壶觞对饮,翰墨间作。

吴苑酹真娘之墓,荆蛮寻懒瓒之踪,固以胸吞具区,目瞪云汉矣。

夫老至则衰,倘来若寄,既悟炊梁之梦。

可虚秉烛之游,居则一丘一壑,唯求羊是群;出则千峰万壑,与汗漫为侣。

兹予两人,敦此夙好耳。

余游闽中,遇异人谈摄生奇诀。

在读黄庭内篇,夜观五藏神,知其虚实,以为补泻。

盖道藏所不传,然须断荤酒与温柔乡,则可受持。

至今愧其语也。

七夕,王太守禹声,招饮于其家园。

园即文恪所投老。

唐子畏,郝元敬诸公为之点缀者。

是日,出其先世所藏名画。

有赵千里后赤壁赋一轴,赵文敏落花游鱼图,山仙馆图。

又老米云山,倪云林渔庄秋霁,梅道人渔家乐手卷,李成云林卷,皆希代宝也。

余持节楚藩归。

曾晚泊祭风台,即周郎赤壁,在嘉鱼县南七十里。

雨过,辄有箭镞于沙渚间出。

里人拾镞视予,请以试之火,能伤人,是当时毒药所造耳。

子瞻赋赤壁,在黄州,非古赤壁也。

(壬辰五月)元李氏有古纸,长二丈许,光润细腻,相传四世。

董其昌书法作品集董其昌:上海人。

字符宰、玄宰,号香光、思白、思翁、香光居士,神宗万历十七年进士,官至礼部尚书、太子太保。

才华俊逸,工楷、行草,尤精行草,擅山水,精鉴别书画。

明末四大书法家之一。

董其昌书法立轴董其昌酒德颂八屏董其昌书法手卷董其昌行书立轴董其昌 1602年作书法立轴董其昌草书立轴释文:海岱奇云尽荡胸,虞迹胜事眇秦封。

装头亦有家山在,不必登台望九峰。

董其昌行书立轴董其昌行草五言诗立轴释文:只谓一山翠,不知犹数重。

朝来云影处,更见两三峰。

董其昌行书《仪凤赋》册页(四开八页)董其昌书法立轴董其昌书法立轴董其昌行书七言诗立轴董其昌己未(1619)年作行书册页(十六开)董其昌书法立轴董其昌书法册页(十二开)董其昌书法立轴董其昌书法立轴董其昌书法立轴释文:公馆似仙家,池清竹径斜。

山禽忽惊起,冲落半巖花。

董其昌草书五言诗立轴董其昌书法立轴董其昌行草书《池上篇》立轴释文:十亩之宅,五亩之园。

有水一池,有竹千竿。

勿谓出挟,勿谓地偏。

足以客膝,足以息肩。

有堂有庭,有歌有弦。

有叟在中,白须飘然。

识分知足,外无求焉。

如鸟挥木,姑务巢安。

如思在坎,不知海宪。

灵鹤怪石,紫菱白莲。

皆吾所好,尽在吾前。

是饮一杯,或吟一篇。

妻絮熙熙,鸡犬闲闲。

优哉游哉,我将终老乎其间。

白太傅池上篇。

其昌书。

董其昌行书诗册册页董其昌草书五言诗立轴董其昌草书七言诗立轴董其昌行书《为丁云鹏贺寿诗》立轴董其昌行书“观少保薛稷书画壁” 手卷董其昌草书立轴董其昌行书五言诗立轴董其昌 1632年作书法五言诗卷手卷款识:卫幕衔思重,潘与送喜频。

济时瞻上将,锡号戴慈亲。

富贵当如此,尊荣迈等伦。

郡依封土旧,国与大名新。

紫诰鸾回纸,清朝燕贺人。

远传冬笋味,更觉彩衣春。

奕叶班姑史,芬芳孟母邻。

义方兼有训,词翰两如神。

委曲承颜体,骞飞报主身。

可怜忠与孝,双美画骐驎。

壬申二月望日书,其昌。

董其昌行书五言诗立轴董其昌(款)丙寅(1626年)作草书五言诗卷手卷董其昌行书五言诗立轴录文:万树江边杏,新开一夜风。

明董其昌书法作品赏析(下)董其昌《草书扇面》草书扇面藏荣宝斋。

高15.5cm,宽47.7厘米。

“故乡杳无际,日暮且孤征。

川原迷旧国,道路入边城。

野戌荒烟断,深山古木平。

如何此时夜,噭噭夜猿鸣”,这是董其昌草书扇面释文。

此帧扇面书法写的非常激越跳宕,技法娴熟。

自署学杨少师(凝式),确有几分“神仙起居法”的遗韵。

扇面纸熟,又有折痕,形式特殊,写好不易,董其昌是书扇老手,正利用了扇面的短处而变其长,出现的线条及墨色的变化别有意味。

行书五言诗扇面纵16.4厘米、横52.6厘米藏广东省博物馆图文转自中华博物网董其昌书法早年学颜、虞,中年致力米芾,又追晋人风韵,并参以禅理,故其书风空灵、隽永,被誉为“书家神品”。

这件行书“一转一束皆有主宰”,轻松自如而又法存笔端,真正是游刃有余,潇洒出尘。

董其昌曾评:“赵(孟頫)书因熟得俗态,吾书因生得秀色”,对赵书评价是否客观姑且不论,但一个“秀”字却道出了董其昌的艺术风格及其审美特征。

草书房村夜宿诗扇面草书七绝扇面红金笺西泠印社藏董其昌行书扇面释文:野店临官路,重城压御堤。

山开灞水北,雨过杜陵西。

归梦秋能作,问书醉懒题。

桥回忽不见,征马尚闻嘶。

董其昌行书扇面《唐人九日应制二首》水墨金笺 15.6×50cm钤印:董其昌印、董玄宰题识:唐人九日应制二首。

其昌。

释文:御气幸金方,凭高荐羽觞。

魏文颁菊蕊,汉武赐萸囊。

去鹤留笙吹,归鸿识舞行。

臣驩重九庆,日月奉天长。

?嘉会宜长日,高游顺动时。

晓光云外洗,晴色雨馀滋。

降鹤因韶德,吹花入御词。

愿陪阳数节,亿万九秋期。

书画合册(行书一)无锡博物馆藏这是董其昌的“书画合册”行书三。

此册藏无锡博物馆,书法六帧,写在泥金笺上。

第三页“百里湖光开水镜,一山云气晃人衣”,款落“其昌”,钤印“宗伯学士”、“董氏玄宰”两方白文印,另有收藏印一方。

董氏书法善用中锋与侧锋组合,中锋厚实,侧则爽利、劲健,精神外露,只有两者结合的好,才能相得益彰。

董其昌与书画鉴藏文、图:吕友者明代时期,伴随着商品经济的发展,艺术品市场十分兴盛。

社会各个阶层对书画鉴藏的热情十分高涨,涌现出大批的书画鉴藏家。

如嘉靖时的严嵩、严世藩父子、华夏、项元汴家族、文征明家族、王世贞与王世懋兄弟、韩世能和韩逢禧父子、李日华、张丑、曹溶、莫是龙、陈继儒、刘子大、詹景凤等。

而董其昌作为当时最有影响力的画家,又身居高位,自然也是收藏家中的重要人物。

董其昌收藏甚丰,曾搜集鉴赏过历代书法名迹,并汇刻成《戏鸿堂法帖》。

那么,董氏是如何收藏和鉴定书画的?他的收藏与艺术之间有何千丝万缕的联系呢?笔者试图结合文献,通过以下几个方面,还原出一位作为鉴藏大家的真实董其昌。

. All Rights Reserved.《董范合参图》轴 明 董其昌 156.5 cm x 42cm 北京故宫博物院藏董其昌尤其喜欢收藏董源的作品,在北京为官时,曾得董源《夏山图》(现藏上海博物馆)。

并试着摹习董源、范宽二人的“点子皴”法,因此他的作品除董、范的影响外,更多地反映出作者以元人为宗的绘画渊源以及其晚年山水画融汇诸家、自出机杼的面貌收藏的古书画名迹:“余得《大姚村图》,乃高尚书(高克恭)真迹,烟云淡荡,格韵俱超,固非子久、山樵所能梦萝见也。

”除此以外,他还收藏有五代的四大家之一的关仝作品:“余家有关仝《秋林暮霭图》,绢素已剥落,独存其风骨,尚足掩映宋代名手数辈。

元季唯倪迂得其意,虽荒玄墨戏,非工细者所能庶几也”;并称“宋元明画,余所藏各家甚备”。

事实上,据文献记载,经董氏鉴定收藏的历代名人书画达五六百件之多。

董氏利用声望资财,逐渐将一大批珍贵的经典字画收入自家囊中,并筑“戏鸿堂”藏之。

《画禅室随笔》有详细的记述:“董北苑(源)《潇湘图》、江贯道《江居图》、黄大痴《富春山图》、董北苑《征商图》、《云山图》、《秋山行旅图》、郭忠恕《辋川招隐图》、范宽《雪山图》、《辋川山居图》、赵子昂《洞庭东山图轴》、《高山流水图》、李营丘(成)《着色山图》、米元章(芾)《云山图》、巨然《山水图》、李将军《蜀江图》、大李将军《秋江待渡图》、宋元人册页十八幅,右俱吾斋神交师友。

┌──────┐│画禅室随笔│明·董其昌└──────┘●卷一○论用笔米海岳书,无垂不缩,无往不收。

此八字真言,无等之咒也。

然须结字得势,海岳自谓集古字,盖于结字最留意。

比其晚年,始自出新意耳。

学米书者,惟吴琚绝肖。

黄华樗寮,一支半节。

虽虎儿亦不似也。

作书所最忌者,位置等匀。

且如一字中,须有收有放,有精神相挽处。

王大令之书,从无左右并头者。

右军如凤翥鸾翔,似奇反正。

米元章谓:“大年千文,观其有偏侧之势,出二王外。

”此皆言布置不当平匀,当长短错综,疏密相间也。

作书之法,在能放纵,又能攒捉。

每一字中,失此两窍,便如昼夜独行,全是魔道矣。

余尝题永师千文后曰:作书须提得笔起。

自为起,自为结,不可信笔。

后代人作书,皆信笔耳。

信笔二字,最当玩味。

吾所云须悬腕,须正锋者,皆为破信笔之病也。

东坡书,笔俱重落。

米襄阳谓之画字,此言有信笔处耳。

笔画中须直,不得轻易偏软。

捉笔时,须定宗旨。

若泛泛涂抹,书道不成形像。

用笔使人望而知其为某书,不嫌说定法也。

作书最要泯没棱痕,不使笔笔在ㄌ素成板刻样。

东坡诗论书法云:“天真烂漫是吾师。

”此一句,丹髓也。

书道只在“巧妙”二字,拙则直率而无化境矣。

颜平原,屋漏痕,折钗股,谓欲藏锋。

后人遂以墨猪当之,皆成偃笔。

痴人前不得说梦。

欲知屋漏痕、折钗股,于圆熟求之,未可朝执笔,而暮合辙也。

乐山看经曰:“图取遮眼,若汝曹看牛皮也须穿。

”今人看古帖,皆穿牛皮之喻也。

古人神气,淋漓翰墨间,妙处在随意所如,自成体势。

故为作者,字如子,便不是书,谓说定法也。

予学书三十年。

悟得书法而不能实证者,在自起、自例、自收、自束处耳。

遇此□关,即右军父子亦无奈何也。

转左侧右,乃右军字势。

所谓迹似奇而反正者,世人不能解也。

书家好观阁帖,此正是病。

盖王著辈,绝不识晋唐人笔意,专得其形,故多正局。

字须奇宕潇洒,时出新致,以奇为正,不主故常。

此赵吴兴所未尝梦见者。

惟米痴能会其趣耳。

今当以王僧虔、王徽之、陶隐居大令帖几种为宗,余俱不必学。