3第三章红外检测技术

- 格式:pdf

- 大小:5.08 MB

- 文档页数:72

第三章红外光谱一、名词解释基频峰、倍频峰、费米共振、特征频率区、指纹区基频峰:当分子吸收一定频率的红外线后,振动能级从基态(V,)跃迁到第一激发态(V)吋所产生的吸收峰,称为基频峰。

倍频峰:如果振动能级从从基态(V.)跃迁到第二激发态(V2)、第三激发态(Vs)所产生的吸收峰称为倍频峰。

费米共振:当一振动的倍频(或组频)与另一振动的基频吸收峰接近时,由于发生相互作用而产生很强的吸收峰或发生裂分,这种倍频(或组频)与基频峰之间的振动偶合称费米共振特征频率区:特征谱带区有机化合物的分子中一些主要官能团的特征吸收多发生在红外区域的4000〜1500cm-2。

该区域吸收峰比较稀疏,容易辨认,故通常把该区域叫特征谱带区。

红外光谱指纹区:红外吸收光谱上1500〜40Ocm-1的低频区,通常称为,在核指纹区。

该区域中出现的谱带主要就是C-X (X=C,N s O)单键的伸缩振动以及各种弯曲振动对与确认有机化合物时用处很大。

二、填空1、....................................... 红外光谱的产生就是由于化学键的振动与转动跃迁。

2、............................................... 红外光谱产生的条件就是红外光谱产生的条件就是辐射的能量满足跃迁所需能量,辐射引起偶极矩的变化。

3、红外光谱中影响基团频率位移的因素有外部因素与内部因素,内部因素主要有_________ 、_______________ 、 ____________________ 等。

此夕卜,振动耦合、费米共振等也会使振动频率位移。

外部因素(样品的状态等)、电子效应(诱导效应、共馳效应与偶极场效应)、空间效应、氢键4、在红外光谱中,将基团在振动过程中有偶极矩变化的称为丄相反则称为________________ 。

红外活性,非红外活性。

5、基团-OH与・NH,-C三N与-C三CH,・C=C■与・C二N■的伸缩振动频率范围分别就-1 -1 -1是.cm, cm , cm。

红外检测方法红外线的划分1672年英国著名科学家牛顿首次用三棱镜将太阳光分解为红、橙、黄、绿、青、兰、紫七色,开始了可见光光谱学的研究.英国著名天文学家赫胥尔在研究太阳光谱中各单色光的热效应时,发现最大的热效应是出现在红色光谱以外,从而发现了红外线的存在。

英国著名物理学家马克斯威尔在研究电磁理论时,证实了可见光及看不见的红外线,紫外线等均属于电磁波段的一部分,从而把人们的认识统一到电磁波理论中。

从波长为数千米的无线电波,到波长为10-8A ~10-10A(1A=10-4 μm )的宇宙射线均属于电磁波的范围,而可见光谱的波长从0.4~0.76μm 仅占电磁波中极窄的一部波段。

红外光谱的波段为0.76~1000μm ,要比可见光波段宽得多。

为了研究和应用的方便。

根据红外辐射与物质作用时各波长的响应特性和在大气中传输吸收的特性,可把红外线按波长划分为四部分:①近红外线——波长为0.76~3 μm ;②中红外线——波长为3~6 μm ;③远红外线——波长为6~15 μm ;④超远红外线——波长为15~1000 μm目前,600 ℃以上的高温红外线仪表多利用近红外波段。

600℃以下的中、低温测温仪表面热成像系统多利用中、远红外线波段,而红外线加热装置则主要利用远红外线波段。

超远红外线的利用尚在开发研究中。

红外线辐射的基本定理①辐射能 Q ——辐射源以电磁波形式所辐射的能量(J)。

②辐射功率 P ——辐射源在单位时间内向整个半球空间所发射的能量 (w /s)。

③辐射度M ——辐射源单位面积所发射的功率, ( W/m -2 )。

一般,源的表面积A 越大,发射的功率也越多。

因此辐射度M 是描述辐射功率P 沿源表面分布的特性。

辐射度在某些文献上又称为辐出度或辐射出射度等。

④光谱辐射度M λ——表示在波长λ处单位波长间隔内,辐射源单位面积所发射的功率。

即单位波长的辐射度, ( W/m 2·μm ),通常辐射源所发出的红外电磁波都是由多种波长成分所组成(全波辐射)。

红外检测技术及应用-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII红外检测技术及应用红外基本概念红外线:白色的太阳光被分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色,位于可见光红光外侧,人眼看不见的光线叫红外线。

红外线是电磁辐射频谱的一部分,电磁频谱中包括无线电波、微波、可见光、紫外线、伽马射线和X光。

红外线是一种电磁波,它的电磁波谱图见下:按波长红外波段通常又分成四个较小的波段:近红外、中红外、远红外、极远红外。

红外线波长通常以微米来表示。

红外频谱范围从0.7微米至1000微米。

实践中,红外温度测量使用的波段范围为0.7微米至14微米。

红外线遵循可见光所遵循的规律:直线传播,反射、折射。

任何大于绝对零度(-273C)的物体都会向外界辐射热能。

红外测温仪就是通过接受物体辐射的红外能量而计算出物体的表面温度。

●黑体:一个吸收所有碰撞它的任何波长红外辐射的物体被定义为黑体。

●黑体辐射:实际上的黑体就是一个空腔,上面开有一个小孔,当空腔达到某一温度并处于热平衡时,从小孔射出的红外辐射就具有稳定的特性,称为黑体辐射。

基本热传导理论:传导模式:• 辐射• 传导• 对流●传导:热量传导取决于:• 传导率(k)和厚度(L)• 温差△T(从一侧到另一侧)• 面积A传导率值●常见材料的k值●数值越大,传导性越强温差△T的变化•△T增加,热传导也增加•△T降低,热传导也降低•无△T,也没有传导●对流:对流传导的热能取决于:• h 值(对流系数)• 温差△T(从表面到该流量的一点)• 面积A对流系数(h)取决于:• 流速• 流量方向• 表面状态• 几何结构• 粘度不能简单地用数量表示温差:如传导情况一样•△T增加,热传导也增加•△T降低,热传导也降低• 没有△T,也没有传导●辐射一个表面的辐射热能取决于:• σ = S-B 常数• 发射率(ε)• 温度(T)一个热表面要比一个凉爽的表面放射更多热辐射(如果两个是同样材料的话)发射率:• 一种材料性质• 一种“效率系数”• 校正值= 0-1.0• 黑体= 1.0• 实体= <1.0.高发射率表面• 油漆(任何颜色),绝缘带或者强氧化物质表面• 可靠的、可重复的温度测定低发射率表面• 低辐射• 高热反射• 必须考虑到背景• 在0.6发射率以下辐射温度难以正确地测定发射率可以根据以下而变化:• 材料• 表面• 波长• 温度红外测温原理:完全理解红外技术及其原理是准确测量温度的基础。

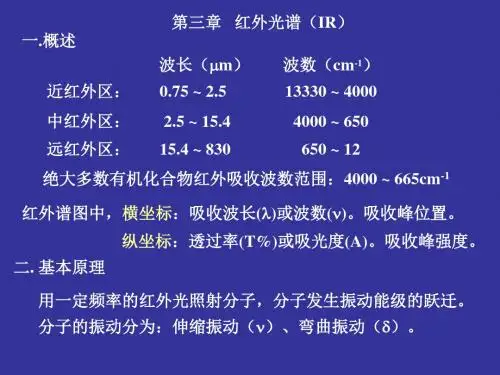

第三章红外光谱分析法紫外-可见吸收光谱常用于研究具有共轭体系的有机化合物,而红外吸收谱则主要研究在振动中伴随偶极矩变化的化合物。

通常红外吸收带的波长位置与吸收谱带的强度,反映了分子结构上的特点,可用以鉴定未知物结构组成或确定其化学基团。

由于红外光谱分析特征性强,对气体、液体、固体均可分析,是鉴定有机化合物的最常用的方法之一。

常用的范围是400 - 4000cm-1。

一、红外吸收光谱的基本原理红外吸收光谱产生应满足两个条件:(1)辐射应具有能满足物质产生振动跃迁所需的能量;(2)辐射与物质间有相互偶合作用。

分子在振动过程中必须有瞬间偶极矩的改变。

对称分子:没有偶极矩,辐射不能引起共振,无红外活性。

如:N2、O2、Cl2 等。

非对称分子:有偶极矩,红外活性。

分子的振动可近似看为一些用弹簧连接的小球的运动。

分子的振动能级(量子化): E振=(V+1/2)hnV:化学键的振动频率;n:振动量子数。

任意两个相邻的能级间的能量差为:K化学键的力常数,与键能和键长有关, m为双原子的折合质量 m =m1m2/(m1+m2)发生振动能级跃迁需要能量的大小取决于键两端原子的折合质量和键的力常数,即取决于分子的结构特征。

多原子分子的振动多原子分子的振动较双原子分子振动复杂得多。

其振动的基本类型有伸缩振动(ν)和弯曲振动(δ)两大类。

伸缩振动是指原子沿键轴方向伸缩,使键长发生周期性变化的振动。

由于振动偶合作用,3个原子以上的基团还可分为对称伸缩振动和不对称伸缩振动,表示为ν对称和ν不对称。

弯曲振动又叫变形或变角振动,指基团键角发生周期性变化的振动。

弯曲振动的力常数较小,因此常出现在低频区。

红外吸收峰的强度主要取决于吸收过程中偶极矩的变化。

变化越大,吸收越强。

通常两个原子的电负性相差越大,吸收越强。

如C=O吸收峰是大多数红外谱图中吸收最强的峰。

二、基团频率与特征吸收峰组成分子的各个基团均有其特定的红外吸收区域。

根据化学健的性质,可将其分为四个区:4000 - 2500 cm-1 氢键区;2500 - 2000 cm-1 参键区;2000 - 1500 cm-1 双键区;1500 - 1000 cm-1 单键区。

红外检测技术原理引言红外检测技术作为一种重要的无损检测方法,在多个领域得到了广泛的应用,如工业生产、安防监控、医学诊断以及环境监测等。

本文将对红外检测技术的原理进行详细介绍,包括红外辐射原理、红外传感器原理、红外成像技术原理等方面,希望能够为读者深入了解红外检测技术提供一定的参考。

一、红外辐射原理红外辐射是一种电磁辐射,它处于可见光和微波之间的频谱范围。

红外辐射的波长一般在0.7微米到1000微米之间。

根据黑体辐射定律可以得知,所有温度大于绝对零度的物体都会辐射出红外波长的辐射能量。

通过检测目标物体发出的红外辐射,可以实现对其温度、形状、结构等信息的获取。

二、红外传感器原理红外传感器是一种能够通过接收目标物体发出的红外辐射来探测目标的传感器。

其工作原理主要基于红外辐射的吸收和反射。

当红外辐射照射到目标物体表面时,部分辐射能量会被目标物体吸收,而另一部分会被反射出来。

红外传感器可以利用这种反射和吸收的差异来判断目标的性质、温度、距离等信息。

在红外传感器中,最常见的是红外热释电传感器(IR sensor)和红外线阵列传感器(IR array sensor)。

红外热释电传感器利用热释电效应来实现对红外辐射的检测,当红外辐射照射到热释电传感器上时,会导致传感器表面温度变化,从而产生对应的电信号输出。

而红外线阵列传感器则是由多个红外感光元件组成的一种探测器,可以实现对红外辐射进行多点探测和成像。

三、红外成像技术原理红外成像技术是基于对目标物体发出的红外辐射进行拍摄和处理,从而实现对目标物体的热分布、温度分布及结构信息的获取。

其工作原理主要涉及红外辐射的收集、转换和成像。

红外成像系统通过红外镜头和光学冷却装置收集目标物体发出的红外辐射,并将其转换成电信号。

然后,将这些电信号传输给红外探测器进行处理,通常采用红外焦平面阵列(IRFPA)作为探测器。

红外焦平面阵列是由多个红外探测单元组成的矩阵结构,每个单元对应着一个像素点。

红外技术的基本概念

的物体

:通过收集物体发出的整个光谱范围的全部辐射能量来确定温度。

实际只是较宽波段范围内的大部分辐射能量。

红外热成像系统是

红外热释电摄像管))非制冷凝视焦平面探测器))非制冷线列焦平面探测器))

由红外吸收材引起敏感元件温度上升引起敏感元件温度上升。

敏感再通过所设计的某种转其核心部件是红外焦平

非制冷型红外焦平面阵列原理

热敏电阻型

利用热敏电阻的阻值随温度变化来探测辐射的强弱 探测材料:氧化钒、非晶硅、钛、钇钡铜氧等

热敏电阻型红外探测器结构

机械工程学院 机械装备及控制系 31

热释电型

红外辐射使材料温度改变, 红外辐射使材料温度改变,引起材料的自发极化强度变 化,在垂直于自发极化方向的两个晶面出现感应电荷。

在垂直于自发极化方向的两个晶面出现感应电荷。

通过测量感应电荷量或电压的大小来探测辐射的强弱。

通过测量感应电荷量或电压的大小来探测辐射的强弱。

探测材料: 探测材料:硫酸三甘肽、 硫酸三甘肽、钽酸锂、 钽酸锂、钽铌酸钾、 钽铌酸钾、钛(铁电) 铁电) 酸铅、 酸铅、钛酸锶铅、 钛酸锶铅、钽钪酸铅、 钽钪酸铅、钛酸钡

机械工程学院 机械装备及控制系

32

热电堆型

由逸出功不同的两种导体材料所组成的闭合回路, 由逸出功不同的两种导体材料所组成的闭合回路,当两接触点 处的温度不同时, 处的温度不同时,由于温度梯度使得材料内部的载流子向温度低 的一端移动, 的一端移动,在温度低的一端形成电荷积累, 在温度低的一端形成电荷积累,回路中就会产生热 电势, 电势,这种现象称为Seebeck 这种现象称为Seebeck效应 Seebeck效应。

效应。

而这种结构称之为热电偶。

而这种结构称之为热电偶。

一系列的热电偶串联称为热电堆, 一系列的热电偶串联称为热电堆,可以通过测量热电堆两端的电 压变化, 压变化,探测红外辐射的强弱。

探测红外辐射的强弱。

机械工程学院 机械装备及控制系

33

二极管型

这种红外探测技术利用半导体PN结具有良好的温度特 性。

与前面所述的各种非制冷红外探测器不同,这种红外 探测器的温度探测单元为单晶或多晶PN结,与CMOS工艺完 全兼容,易于单片集成,非常适合大批量生产。

机械工程学院 机械装备及控制系

34

光学读出非制冷红外焦平面

光学读出非制冷红外焦平面

光学读出方式是一种全新的红外探测技术 光学读出方式是一种全新的红外探测技术, 是一种全新的红外探测技术,与传统的电学读出红 外探测技术相比, 外探测技术相比,它具有一系列潜在的优点: 它具有一系列潜在的优点: (1)采用光学读出, 采用光学读出,利用光学原理实现像增强与像转换, 利用光学原理实现像增强与像转换,整个系统 是全光系统, 是全光系统,不需要复杂而庞大的读出电路 (2)具有可视性, 具有可视性,可以用眼睛而不用其他任何接受装置观察到红外 图像 (3)探测灵敏度高, 探测灵敏度高,其理论预测探测灵敏度极限可以达到μ 其理论预测探测灵敏度极限可以达到μk量级 (4)潜在的价格优势明显, 潜在的价格优势明显,具有高性价比的潜力

机械工程学院 机械装备及控制系

35

应用光力学效应的焦平面阵列

当FPA单元吸收入射的红外辐射产生温升时,由 于组成微悬臂梁的双材料热膨胀系数存在差异,梁 会产生弯曲变形或离面位移。

每个像素的温升不同,产生的转角变化或离面位 移也就不同,再利用光学检测系统读出这些转角变 化或离面位移,并把这些信号转化成相应辐射源的 热图像

机械工程学院 机械装备及控制系

36

基于F-B微腔阵列型

F-B干涉型光学读出热成像系统的工作机理是红 外热效应、双金属片效应和光的干涉原理,利用双 材料梁由于红外热效应和双金属片效应而产生的位 移对可见光的强度进行调制,从而将红外图像直接 转化为可见光图像。

机械工程学院 机械装备及控制系

37

F-B微腔阵列单元工作原理

机械工程学院 机械装备及控制系

38

红外热图像的应用

看得见可见光看不到的

机械工程学院 机械装备及控制系

39

影响测量的因素

不要在超过45/50°时进行测量。

角度垂直时 也要留意,您自己可能成为反射源。

OK NO

OK NO

机械工程学院 机械装备及控制系

40

表面反射的影响

问题在这里

这是铜导线上的反射,这里没

有热点.

不锈钢表面上的反射操作员的反射

分析。