第08课 列夫·托尔斯泰-八年级语文上学期精编导学案(教师版)

- 格式:docx

- 大小:20.51 KB

- 文档页数:4

八年级语文(上册)第8课《列夫·托尔斯泰》导学案第一部分预习案一、艺海拾贝1.斯蒂芬•茨威格(1881-1942),作家。

擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧、传记、散文特写和翻译作品。

作品有《》《》《》《》等。

2.列夫•托尔斯泰(1828-1910)19世纪末20世纪初(国别)最伟大的文学家,也是世界文学史上优秀的作家之一,他的文学作品在世界文学中占有重要的地位。

代表作有《》《》《》等。

二、字词积累1.给下列加点字注音胡髭.( ) 长髯.( ) 鬈.( )发黝.( )黑滞.( )留愚钝.( ) 禁锢.( ) 轩.( )昂犀.( )利侏儒..( )尴尬..( ) 锃.( )亮甲胄.( ) 粲.( )然蒙昧.()一绺绺.()鞘.()颔.首()2.理解下列词语鹤立鸡群正襟危坐诚惶诚恐微不足道入木三分麻木不仁轩昂犀利3.多音字:屏()()壳()()鞘()()肖()()三、初读课文,整体感知。

读课文,在文中找出对托尔斯泰外貌描写的句子。

胡子:眉毛:须发:额头:皮肤:鼻子:第二部分探究案一、自主探究,合作交流1.读课文,划分课文层次,并概括主要内容。

2.在刻画人物肖像时,作者既正面描写,又侧面烘托,既整体描绘,又局部特写。

请找出相关语句,并学习作者的这些描写手法。

二、细节研读,品味语言1、本文是一幅托尔斯泰的肖像画,请阅读前半部分(1-5节),找出托尔斯泰外貌特征的词语填写在下面相应分类处。

脸庞,胡髭,眉毛,皮肤,鼻子,头发,耳朵,面容,长相。

2、阅读本文后半部分(6-8节),找出描写托尔斯泰眼睛的精彩描写,细细加以品味。

描写目光犀利的语句:描写眼睛富有感情的语句:描写眼睛的威力的语句:三、问题探究,深化理解1.作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌,但联系全文看,读者仍能感觉到这位文豪的不凡之处。

这是为什么?这对塑造人物形象有何作用?2、课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?谈谈你的理解。

第8课《列夫·托尔斯泰》学案【学习目标】1.整体感知课文内容,把握作者描绘的列夫·托尔斯泰的眼睛的特点。

(重点)2.整体把握作者的思路,体会先抑后扬的写作手法;分析重点语句,体会文中蕴含的思想感情。

(难点)3.揣摩精彩的语句,品味修辞手法的表达效果,感受课文典雅优美、酣畅淋漓的语言风格。

(素养)作者简介茨威格(1881—1942),奥地利作家。

生于犹太工厂主家庭。

主要作品:短篇小说《看不见的收藏》《马来狂人》《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》,长篇小说《心灵的焦灼》,传记《三位大师》《罗曼·罗兰》《三个描摹自己生活的诗人》,回忆录《昨天的世界》等。

背景1928年夏天,苏联举办盛大的列夫·托尔斯泰100周年诞辰纪念活动,奥地利作家茨威格接到苏联作家协会的热情邀请,对苏联进行了为期半个月的访问。

苏联之行,让茨威格动情的是访问列夫·托尔斯泰的故居,更令茨威格动情的是去托尔斯泰的墓地。

回国后,他把这种感情熔铸在了他的著作《三作家·托尔斯泰传》中。

人物介绍列夫·托尔斯泰(1828—1910),俄国作家。

出身贵族。

创作时期长达60余年,作品深刻地反映出以宗法社会为基础的农民世界观的矛盾。

一方面,无情揭露沙皇制度和新兴资本主义势力的种种罪恶;另一方面,宣传对恶不抵抗,想以“自由平等”的小农社会来代替沙皇制度。

代表作有《哥萨克》《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

文学常识人物传记人物传记是通过对典型人物的生平、生活、精神等领域进行系统描述、介绍的一种文学作品形式。

作品要求“真、信、活”,以达到对人物特征和深层精神的表达和反映。

人物传记是人物或人物资料的有效记录形式,对历史和时代的变迁等方面的研究具有重要意义。

传记一般有以下三个特点:1.人物的时代性和代表性。

传记里的人物都是某时代某领域较突出的人物。

2.选材的真实性和典型性。

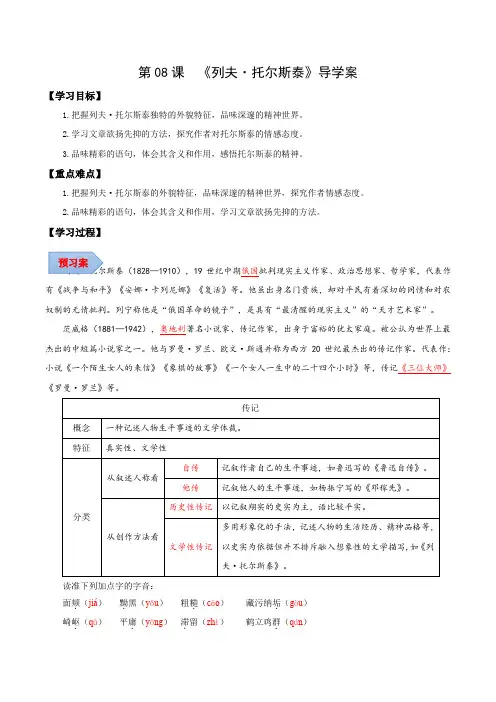

第08课 《列夫·托尔斯泰》导学案【学习目标】1.把握列夫·托尔斯泰独特的外貌特征,品味深邃的精神世界。

2.学习文章欲扬先抑的方法,探究作者对托尔斯泰的情感态度。

3.品味精彩的语句,体会其含义和作用,感悟托尔斯泰的精神。

【重点难点】1.把握列夫·托尔斯泰的外貌特征,品味深邃的精神世界,探究作者情感态度。

2.品味精彩的语句,体会其含义和作用,学习文章欲扬先抑的方法。

【学习过程】1828—1910),19世纪中期俄国批判现实主义作家、政治思想家、哲学家,代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

他虽出身名门贵族,却对平民有着深切的同情和对农奴制的无情批判。

列宁称他是“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。

茨威格(1881—1942),奥地利著名小说家、传记作家,出身于富裕的犹太家庭。

被公认为世界上最杰出的中短篇小说家之一。

他与罗曼·罗兰、欧文·斯通并称为西方20世纪最杰出的传记作家。

代表作:小说《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》《一个女人一生中的二十四个小时》等,传记《三位大师》《罗曼·罗兰》等。

读准下列加点字的字音:面颊.(jiá) 黝.黑(y ǒu ) 粗糙.(c āo ) 藏污纳垢.(g òu ) 崎岖.(q ū) 平庸.(y ōng ) 滞.留(zh ì) 鹤立鸡群.(q ún )愚钝.(dùn)器宇.(yǔ)蒙昧.(mèi)正襟.危坐(jīn)酒肆.(sì)缰.绳(jiāng)轩.昂(xuān)诚惶.诚恐(huáng)胆怯.(qiè)犀.利(xī)禁锢.(gù)入木三分.(fēn)胡髭.(zī)锃.亮(zèng)鬈.发(quán)广袤.无垠(mào)理解下列词语的词义:禁锢:束缚,限制。

八年级(上)《列夫·托尔斯泰》教案(二课时)教学目标1.整体感知课文内容,把握列夫·托尔斯泰独特的外貌特征。

2.整体把握作者的思路,体会先抑后扬的写作手法。

3. 探索列夫·托尔斯泰的精神世界,理解作者的评价。

4.揣摩精彩的语句,品味修辞手法的表达效果,感受课文典雅优美、酣畅淋漓的语言风格。

教学过程第一课时一新课导入“眼睛是灵魂的窗户,人的才智和意志可由看出来”列夫·托尔斯泰是世界文豪,他长相平平,却有一双锐利异常,能够洞察世事的眼睛。

现在,就让我们跟随作者,去凝视托尔斯泰的眼睛,并由此进入他那深邃而丰富的内心世界。

二检查预习,掌握基础知识1.作者简介茨威格(1881-1942),奥地利作家、评论家,擅长写小说、人物传记,代表作品有《三作家》《罗曼·罗兰》等,我们以前学过他的一篇传记文章是《伟大的悲剧》(学生回答)。

2.列夫·托尔斯泰简介托尔斯泰(1828-1910),俄国作家,出身贵族,他在俄国文坛驰骋了近60年,创作了大量的文学作品,其中以《战争与和平》《安娜卡列尼娜》《复活》最为著名。

列宁称他是“俄国革命的镜子”。

3.注意字音字形颊(jiá) 髭(zī) 髯(rán) 绺(liǔ) 鬆(quán) 黝黑(yǒu)粗糙(cāo)滞留(zhì) 蒙昧(mèi)酒肆(sì) 轩昂(áng) 禁锢(gù)侏儒(zhū rú) 锃亮(zèng) 入鞘(qiào) 盎然(àng) 赤裸裸(luǒ)匕首(bǐ)犀利(xī) 甲胄(zhòu) 粲然(càn)广袤无垠(mào) 颔(hàn) 首低眉黯(àn)然失色平yōng(庸) 愚dùn( 钝) qì(器)宇藏污纳垢(gòu) 正jīn(襟)危坐诚huáng(惶)诚恐hè(鹤)立鸡群粗制làn(滥)造郁郁guǎ (寡)欢小巧玲lóng(珑) qià(恰)如其分名门wàng(望)族无可zhì(置) 疑4.解释下面的词语(学生读课下注释,对应解释)(滞留)停留不动。

《列夫·托尔斯泰》导学案学习目标1、感知对托尔斯泰的独到细致的刻画,体会作者的崇敬赞美之情和托尔斯泰的思想变化和人生追求。

2、品评语言,学习文中细致的肖像描写,学习运用夸张和妙喻描写托尔斯泰形貌的手法。

3、体会课文采用欲扬先抑手法的艺术效果。

4、了解文章涉及的深广的人文背景。

第一课时一、艺海拾贝列夫·托尔斯泰(1828-1910),俄国作家,出身于贵族家庭,读过大学,办过学校,当过军官,他1881年前后完成了世界观的转变,坚决站在农民的立场上来,但反对暴力革命,宣传基督教的博爱和自我修身,要从宗教、伦理中寻求解决社会矛盾的道路。

列夫﹒托尔斯在文坛驰骋60多年,创作了世界文学中第一流的作品,其中有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》三部长篇小说代表了他艺术高峰。

斯蒂芬·茨威格(1881~1942),奥地利作家。

擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧、传记、散文特写和翻译作品。

作品有《月光小巷》、《看不见的珍藏》、《一个陌生女人的来信》、《象棋的故事》等。

他的作品以人物的性格塑造及心理刻画见长,他比较喜欢某种戏剧性的情节。

但他不是企图以情节的曲折、离奇去吸引读者,而是在生活的平淡中烘托出使人流连忘返的人和事。

1928年,茨威格访问俄国,正值列夫·托尔斯泰诞辰100周年。

他怀着无比崇敬的心情拜访了他的故居和坟墓,领会了托尔斯泰的伟大,回国后,他写成了传记《三作家》。

二、初读标疑生字词见课时练三、复读感知温馨提示:本文是一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”,作者不仅为我们展现了托尔斯泰独特的外貌特征,更为我们揭示了托尔斯泰深邃的精神世界。

请同学们细致地阅读一遍课文,相信你一定能用最简洁的语句概括出每段的主要内容,完成下面的填空吧。

第1段,主要写托尔斯泰的______的特点。

第2段,主要描写托尔斯泰的____________。

第3段,进一步刻画托尔斯泰的____________,重点描写其___________。

《列夫・托尔斯泰》教学设计【教学目标】1.积累文中“胡髭、髯、鬈、禁锢” 等重点字词,把握传主独特的外貌特征,进而探索其精神世界,理解作者的评价。

2.整体把握作者的思路,体会先抑后扬的写作手法。

3.学习本文抓住特征多角度、多层面描写人物外貌,以突出人物精神的写作手法。

4.揣摩生动而精彩的语言,感受课文典雅优美、酣畅淋漓的语言风格。

【教学重点、难点】1.重点:(1)理解作者对托尔斯泰外貌描写的作用,品味关键语句,理解人物形象。

(2)学习本文的描写手法,如欲扬先抑、多角度描写等。

2.难点:(1)体会作者对托尔斯泰的情感,理解托尔斯泰的精神世界。

(2)感受本文的语言风格,赏析精彩的语句。

【教学过程】第一课时一、导入新课投影出示:列夫・托尔斯泰是世界文学史上的一位巨匠,他的作品深刻地反映了俄国社会的现实。

今天,我们将一起学习茨威格的《列夫・托尔斯泰》,走进这位文学大师的世界。

二、作者及背景介绍1.投影出示茨威格的相关介绍:斯蒂芬・茨威格(1881 - 1942),奥地利著名小说家、传记作家,出身于富裕的犹太家庭。

青年时代在维也纳和柏林攻读哲学和文学。

后去世界各地游历,结识罗曼・罗兰和罗丹等人,并受到他们的影响。

第一次世界大战时从事反战工作,成为著名的和平主义者。

二十年代赴苏联,认识了高尔基。

1934 年遭纳粹驱逐,先后流亡英国、巴西。

1942 年在孤寂与感觉理想破灭中与妻子双双自杀。

擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧、传记、散文特写和翻译作品。

作品有《月光小巷》《看不见的珍藏》《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》等。

他的小说多写人的下意识活动和人在激情驱使下的命运遭际。

他的作品以人物的性格塑造及心理刻画见长,他比较喜欢某种戏剧性的情节。

但他不是企图以情节的曲折、离奇去吸引读者,而是在生活的平淡中烘托出使人流连忘返的人和事。

2.简单介绍托尔斯泰的生平:列夫・尼古拉耶维奇・托尔斯泰(1828 - 1910),19 世纪末 20 世纪初俄国最伟大的文学家。

第8课《列夫·托尔斯泰》教学设计前言语文教育是培养学生综合素质、提升文化素养的重要途径之一。

《列夫·托尔斯泰》一课是我国义务教育部编版语文八年级上册的课程内容之一。

本教学设计将为教师提供一些主题、目的及学习活动的建议,以帮助教师提高教学效果。

主题与学习目标主题:列夫·托尔斯泰学习目标:•了解列夫·托尔斯泰的生平及其文学特点;•掌握描述人物的常用语言及表达方式;•培养对文学人物的热爱和学习兴趣。

教学内容与方法教学内容1.列夫·托尔斯泰的生平;2.列夫·托尔斯泰的文学成就;3.描写人物的语言及表达方式。

教学方法本课程包含三个主要的教学方法:讲授、讨论及写作。

1.教师在课堂上讲授关于列夫·托尔斯泰生平及其文学成就的内容,引导学生了解和认识这位伟大的文学家。

2.接下来,教师可以与学生开展讨论,帮助他们深入思考列夫·托尔斯泰所写的文学作品中所传达的思想、情感以及人类的尊严。

讨论时,教师可以用一些提示性问题来引导学生思考。

例如:•托尔斯泰的小说中普遍存在着一种相互理解、共存和爱的精神,你怎么看?•托尔斯泰主张“爱的力量胜过一切”,你认为这种价值观在今天依然有意义吗?3.在讨论的基础上,可以引导学生进行作文,学生可以选择列夫·托尔斯泰的作品,以其为基础,写一篇文章来表达对其及其作品的观点和认识。

考核手段1.课堂小测试:在教学的过程中,可以进行一些小测试,以测试学生对所学内容的理解和掌握情况,例如选择题、判断题等。

2.作文评分:以学生完成的作文为依据进行评分,包括结构、内容及语言表达三个方面的评估。

教学流程设计步骤一:导入(5分钟)•导入课程主题,介绍列夫·托尔斯泰,引发学生对该文学巨匠的兴趣。

步骤二:讲授生平及成就(30分钟)•授课介绍,以生平及成就为主线,讲述历史背景、文学成就,帮助学生了解列夫·托尔斯泰及其作品。

8 列夫·托尔斯泰教学目标1.识记重点字词,感知文章内容。

2.学习欲扬先抑的写法,学习运用比喻、夸张等修辞手法进行肖像描写,并体味其作用。

3.感悟托尔斯泰深邃而丰富的精神世界。

教学重难点1.学习文中细腻而夸张的人物外貌描写的手法。

2.理解由外貌透视心灵的手法,认识托尔斯泰的思想变化和人生追求。

课前导学作者作品走近作者茨威格(1881—1942),奥地利作家、评论家。

擅长写小说、人物传记。

世界上最杰出的中短篇小说家之一。

其代表作有《一个女人一生中的二十四小时》《一个陌生女人的来信》《成功的秘诀》《象棋的故事》,传记有《三作家》《罗曼·罗兰》等。

写作背景1928年茨威格访问俄国,正值列夫·托尔斯泰诞辰100周年。

他怀着无比崇敬的心情参观了托尔斯泰的故居和坟墓,称其坟墓为“世间最美的坟墓”。

他感受到了托尔斯泰的伟大,回国后,写成了传记《三作家》。

文体知识传记,是文学体裁的一种,也是早期文学的重要形式之一。

传记即记叙人物生平事迹的作品。

无论如何,传记所记载的都是真实的,并非虚构。

从叙述人称看,传记可分“自传”和“他传”,前者是作者自己撰写的,后者是他人撰写的。

从表达方式上看,一般的传记以记叙为主,还有的传记一面记述人物的经历,一面加以评论,记叙与评论各占一半,这种传记则被称为“评传”。

从创作方法上看,有的传记以记叙翔实的史实为主,用语比较平实,称为“历史性传记”;有的传记多用形象化手法,描述人物的生活经历、精神风貌及其活动的历史背景等,以史实为依据,但又不排斥某些联想性的文学描写,称为“传记文学”。

结构图解主旨点睛这篇人物传记运用比喻和夸张的修辞手法为我们描绘了托尔斯泰的外貌特征及其精神世界,揭示了托尔斯泰深邃复杂的内心世界,表现了作者对托尔斯泰的崇敬与赞美。

字音字形胡髭.(zī)长髯.(rán)两颊.(jiá)黝.黑(yǒu)一绺.(liǔ)鬈.发(quán)穹.顶(qióng)禁锢.(gù)锃.亮(zèng)càn(粲)然貂.皮(diāo)甲胄.(zhòu)zhì(滞)留轩.昂(xuān)xī(犀)利侏儒.(rú)酒肆.(sì)尴尬..(gān gà)蒙mèi(昧)黯.然(àn)正襟.危坐(jīn)颔.首低眉(hàn)广mào(袤)无垠藏污纳gòu(垢)词语释义器宇:气概,风度。

《列夫·托尔斯泰》导学案【学习目标】1、让学生通过阅读感受托尔斯泰深邃而丰富的精神世界,感悟作者对托尔斯泰的赞美和崇敬之情。

2、训练学生结合语境理解语句含义的能力,学习运用比喻、夸张描写人物肖像的方法。

【学习重难点】感悟托尔斯泰的心灵世界为学习重点;认识托尔斯泰的思想变化及人生追求为学习难点;【课前导学】一、了解作者——茨威格斯蒂芬•茨威格(1881~1942),奥地利作家。

擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧、传记、散文特写和翻译作品。

作品有《月光小巷、》、《看不见的珍藏》、《一个陌生女人的来信》、《象棋的故事》等。

他的小说多写人的下意识活动和人在激情驱使下的命运遭际。

他的作品以人物的性格塑造及心理刻画见长,他比较喜欢某种戏剧性的情节。

但他不是企图以情节的曲折、离奇去吸引读者,而是在生活的平淡中烘托出使人流连忘返的人和事。

二、了解列夫托尔斯泰列夫托尔斯泰就是在俄国文坛驰骋了近六十年的文学巨匠,世界十大文豪之一。

他是贵族中的一个精神叛逆者,又是一个觉醒了的精神贵族。

他在民众心中是一座丰碑,但在统治者眼中却是一颗危险的炸弹,是一把锋利的匕首。

他生前放弃了自己的贵族身份和生活方式,晚年的他一直致力于“平民化”:持斋吃素,从事体力劳动,耕地,挑水浇菜,制鞋;并希望放弃私有财产和贵族特权。

他的信仰和行为导致了妻子的不解,最终爆发了家庭危机,夫妇分家。

又因为他的特立独行是对贵族阶层和统治阶级的反叛和宣战,更遭到了整个贵族阶级的排斥,他差点被流放,幸亏民众的舆论阻止了政府的荒唐行为,然而他最终没有逃脱被开除教籍的命运。

他在82岁时走完了自己的一生。

他的遗言不是说给妻子儿女的,而是说给这个世界的,他说:“我爱真理。

”他死后更是安静而朴素,他的坟前没有墓碑,没有十字架。

奥地利传记作家茨威格称之为这是“世间最美丽的坟墓”,“保护他得以安息的没有任何别的东西,唯有人们的敬意”。

他的一生,是在焦虑与不安、对真理不断地求索和勤奋创作中度过的。

统编版语文八年级上册列夫托尔斯泰导学案推荐3篇〖统编版语文八年级上册列夫托尔斯泰导学案第【1】篇〗教学目标:1、学生通过“损一损”和“夸一夸”两个环节,体会托尔斯泰的外貌特征,学习欲扬先抑的手法。

2、学生通过比较本体和喻体之间相似性,归纳托尔斯泰眼神的特点,从而洞察人物精神世界。

3、学生通过阅读课外资料,简单了解托尔斯泰的一生,理解“看清真相”与“失去自己的幸福”的关联。

一、导入出示两张人物照片,问学生:如果说这里面一个正派一个反派,你会如何对应?我们往往会有这样的思维倾向:正义卓越的人应该高大威猛、面容俊美,而反面人物则神态猥琐、面貌丑陋。

但有一个伟大的文学家、革命斗士他的外表和精神却有极大反差。

让我们走进列夫托尔斯泰。

二、损一损请阅读1-5段,用一个词来形容托尔斯泰的外貌。

丑成啥样呢?请用“托尔斯泰啊!你太丑了!你看看你的________________(外貌:脸部部位/神态/气质),像个________________”的句式损一损他。

(也可在此基础上自由发挥)三、夸一夸(一)托尔斯泰的外表真的这样一无是处吗?他的眼睛,尤其是他的眼神,足以掩盖他外貌的一切不足。

请阅读6-8自然段,请用“托尔斯泰啊!您的眼神就像________________,如此的_______________(特征)!”的句式夸一夸他。

追问:为什么你觉得他的眼神有这样的特点?为什么有截然不同的眼神?(二)眼睛是心灵的窗口。

拥有这样眼神的托尔斯泰是个怎样的人呢?这下你还觉得托尔斯泰长相平凡、粗陋吗?他的眼神让他不再平庸,而前文极力渲染长相的平庸正是为了衬托他的眼神、他的精神,这种写作手法是欲扬先抑,P39.使全文形成一种巨大的反差,带给读者强烈的震撼。

四、升华拥有这样目光的人(即这样的精气神的人)你觉得他的一生会怎样度过?课外助读托尔斯泰是世袭的伯爵,但他的一生从未因他的贵族身份而骄傲,反而深受困扰。

他同情农民,把自己的私人财产分给他们,自己则像一个农民一样亲自参加劳动。

《列夫・托尔斯泰》教学设计【教学目标】1.了解托尔斯泰的生平和作品,理解其思想变化和人生追求。

2.学习本文欲扬先抑的写作手法,体会其表达效果。

3.品味文中生动形象的语言,感受托尔斯泰深邃而卓越的精神世界。

4.培养学生的文学鉴赏能力和对经典文学作品的兴趣。

【教学重点、难点】1.教学重点:(1)理解托尔斯泰的外貌特征与他的精神世界的关系。

(2)赏析文中运用比喻、夸张等修辞手法的语句,体会其表达效果。

2.教学难点:(1)理解托尔斯泰的人生追求和精神境界。

(2)分析欲扬先抑的写作手法在文中的作用。

【教学过程】第一课时一、导入新课1.教师讲述:同学们,在文学的星空中,有许多璀璨的明星。

今天,我们要认识的是俄国文学史上的一位巨匠——列夫・托尔斯泰。

美国作家纳博科夫在讲授俄国文学时,用独特的方式介绍了托尔斯泰,他说在俄国文学的星空中,普希金、果戈里、契诃夫如同明灯,而当他拉开窗帘,让阳光充满教室时,说这是托尔斯泰。

托尔斯泰究竟有着怎样的魅力呢?让我们一起走进他的世界。

2.展示托尔斯泰的画像,引导学生观察并初步感受其外貌特征。

二、作者及人物介绍1.作者:斯蒂芬・茨威格,奥地利作家,世界杰出的中短篇小说家。

他的主要成就体现在传记文学和小说创作方面,代表作有小说《象棋的故事》《一个陌生女人的来信》,传记《三作家》《罗曼・罗兰》等。

2.人物:列夫・托尔斯泰,19 世纪俄国最伟大的作家。

出生于贵族家庭,1847 年退学回故乡在自己领地上作改革农奴制的尝试。

1851 - 1854 年在高加索军队中服役并开始写作。

他的创作历程中有许多里程碑式的作品,如《战争与和平》《安娜・卡列尼娜》《复活》等。

1910 年 10 月,他决意放弃财产,从家中独自出走,11 月 7 日病逝于一个小站,享年 82 岁。

他逝世后,遗体安葬在一个小森林中,没有墓碑,没有十字架,茨威格称之为世间最美的坟墓。

三、字音字词1.教师展示下列词语,学生朗读并识记:面颊(jiá)黝黑(yǒu)粗糙(cāo)藏污纳垢(gòu)崎岖(qū)平庸(yōng)滞留(zhì)鹤立鸡群(qún)愚钝(dùn)器宇(yǔ)蒙昧(mèi)正襟危坐(jīn)酒肆(sì)缰绳(jiāng)轩昂(xuān)诚惶诚恐(huáng)胆怯(qiè)犀利(xī)禁锢(gù)入木三分(fēn)胡髭(zī)锃亮(zèng)鬈发(quán)广袤无垠(mào)2.多音字辨析:屏:(píng)屏幕(bǐng)屏息壳:(ké)蛋壳(qiào)地壳相:(xiāng)互相(xiàng)面相肖:(xiāo)肖像(xiào)不肖四、整体感知1.学生自行朗读课文,思考:课文主要可分几部分?每部分的主要内容是什么?明确:课文主要可分两部分。

8.《列夫托尔斯泰》

班级:姓名:小组:任课教师:

三、【自主学习】

陀.(tuó)脸庞.(pánɡ)胡髭.(zī)长髯.(rán)两颊.(jiá)

黝.黑(yǒu)脸膛.(tánɡ)一绺.(liǔ)鬈.发(quán)粗劣.(liè)

藏污纳垢.(ɡòu)穹.顶(qiónɡ)貂.皮(diāo)禁锢.(ɡù)

锃.亮(zènɡ)甲胄.(zhòu)粲.然(càn)广袤.无垠(mào)

四、整体感知

1、课文主要可分几部分?每部分的主要内容是什么?

可分两部分:

(一)(1~5)段主要刻画列夫·托尔斯泰的外貌特征。

(二)(6~9)段描写列夫·托尔斯泰的那双非同寻常的眼睛。

2、作者认为托尔斯泰给人的总体印象是什么?(请用原文的词语回答)

失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙。

3、针对托尔斯泰的外表描写了哪些内容?

突出的特征是多毛的脸庞、浓密的胡髭,轮廓、结构丑陋,面容表情可憎,长相普通,身材矮小敦实、侏儒,眼神犀利的目光、丰富的感情、眼睛的威力。

4、作者主要运用了什么修辞来刻画托尔斯泰的外貌?有什么作用?

作者对托尔斯泰外貌的描写,主要运用了比喻、夸张的修辞手法。

比喻效果:生动形象,突出特征。

夸张效果:特征突出,形象鲜明。

让人产生无尽的联想。

5.第①段第一句话表明了什么?它在整段话中的作用是什么?

(1)这句话点出了托尔斯泰的总体特点——面部多毛和胡须浓密。

(2)它是全段的中心句,下文就托尔斯泰的这两大特点展开描述。

6.如何理解“不是传播智慧的庙堂,而是禁锢思想的囚牢”这句话?

这句话中暗含的意思是托尔斯泰的脸庞实际上是“传播智慧的庙堂”,只是表面上看不出。

这句话明贬实褒,刻意强调托尔斯泰相貌的平庸,是为了突出他的智慧。