物权关系适用物之所在地法的理由及其使用规则

- 格式:pptx

- 大小:664.79 KB

- 文档页数:19

论物权法律冲突与物之所在地法原则的适用关系各国有关物权的法律制度,在内容上存在着比较明显的差异,在处理国际物权问题的时候,往往会出现法律冲突。

物之所在地法原则是解决物权法律冲突的基本原则。

但是,物之所在地法只能解决国际物权关系的一般问题,并不能解决所有问题。

中国在有关的立法实践中应该更加注意采用物之所在地法原则。

标签:物权;法律冲突;物之所在地法原则一、物权的法律冲突物权是直接支配特定物而享受其利益的权利。

物权的客体是物,但对物的理解却很不相同。

在广义物权概念下,凡是可以用金钱评价的都称为物,不问它是有形、无形、对世、对人,因而权利也是物。

物包括有体物和无体物。

关于物的分类,最主要的是把物分为动产和不动产。

根据物权法定主义原则,物权的种类和内容都要由民法及其他有关法律规定,而不能由当事人任意创设。

在不同国家的法律中,物权的分类和内容是不同的,但所有权既是各国共同采用的物权种类,也是物权的基本形态。

作为物权的基本形态,所有权是在法律规定范围内对于所有物永久全面与整体支配的权利。

各国民法对于所有权的取得、变更、消灭以及保护方法的规定是不完全相同的。

由于各国法律关于物权的规定大不相同,在处理涉外物权问题的时候,往往会出现法律冲突,因而需要解决法律选择问题。

对于物权法律冲突的解决,最基本的法律适用原则是物之所在地法原则。

二、物之所在地法原则的适用(1)决定作为权利客体的物为动产抑或不动产。

尽管对于动产物权和不动产物权均适用物之所在地法已经被普遍接受,但是在实践中仍然有区分动产和不动产的必要。

这是因为:一方面,动产物权和不动产物权在一些场合还是有着许多不同。

另一方面,尽管各国法律对于物之属于动产或不动产大都有明文规定,但其规定不尽相同因而对于同一物到底属于动产还是不动产可能会存在分歧。

(2)决定可以作为物权客体的物的范围。

世界上存在的物是多种多样、不可胜数的,但并非全部的物都是物权的客体,也并非每一种或每一个物都可以作为任何一种物权的客体。

第1篇一、引言物权是指权利人依法对特定物享有的支配、使用、收益和处分等权利。

随着经济全球化的不断发展,国际间物权关系的复杂化日益凸显。

在跨国物权纠纷中,法律适用问题成为解决纠纷的关键。

本文将探讨国外物权的法律适用条件,以期为我国处理跨国物权纠纷提供参考。

二、国外物权法律适用原则1. 物权法定原则物权法定原则是指物权的种类、内容、取得、变更和消灭等,均由法律明确规定。

根据物权法定原则,物权关系的法律适用应遵循以下条件:(1)适用法律:应适用物权关系发生地的法律,即物之所在地法。

(2)法律冲突:当物之所在地法与当事人选择的法律不一致时,应考虑以下因素:当事人意思自治、公共利益、法律适用效果等。

2. 意思自治原则意思自治原则是指当事人有权选择适用于其物权关系的法律。

根据意思自治原则,物权关系的法律适用应满足以下条件:(1)当事人有选择法律的能力:当事人应具备相应的法律知识,能够理解并选择适用于其物权关系的法律。

(2)法律选择的有效性:当事人选择的法律应合法、有效,不得违反国际法原则。

(3)法律选择的适用范围:当事人选择的法律应适用于物权关系的全部或部分。

三、国外物权法律适用条件1. 物权关系的成立(1)物权关系主体:当事人必须具有相应的民事行为能力,能够承担民事责任。

(2)物权关系客体:物权关系客体应为合法、有形、可支配的物。

(3)物权关系内容:物权关系内容应明确、具体,包括物权种类、内容、期限等。

2. 物权关系的变更(1)物权关系变更原因:物权关系变更原因包括法律行为、事实行为、法律规定等。

(2)物权关系变更方式:物权关系变更方式包括物权转移、物权限制、物权消灭等。

(3)物权关系变更效力:物权关系变更效力应遵循物权法定原则和意思自治原则。

3. 物权关系的消灭(1)物权关系消灭原因:物权关系消灭原因包括物权转移、物权消灭、法律规定等。

(2)物权关系消灭方式:物权关系消灭方式包括物权转移、物权消灭、法律规定等。

物之所在地法原则(一)物之所在地法原则的含义和理论依据(320)物之所在地法,即物权关系客体物或标的物之所在地的法律。

目前,在物权关系中,物之所在地法是最普遍适用的法律。

因此,物之所在地法也成为国际私法上经常用来解决有关的权关系的法律冲突的一项冲突原则。

物权关系依物之所在地法,是物权关系本身的性质决定的,而归根到底取决于社会物质生活条件。

首先,从表面上看,物权关系是人对物的关系,但其实,物权关系同其他民商事关系一样,是人与人之间的社会关系,各国统治者从维护本国利益出发,总是希望以自己的法律来调整和支配与位于本国境内的物有关的物权关系。

其次,物权关系也是一种人对的的直接利用的权利关系,权利人为了最圆满实现这种权利,谋取经济上的利益,只有适用标的物所在地的法律最为适当。

再次,物权关系的标的只是物,故标的物在物权关系中物的权利,标的物只有置于其所在地的法律控制下,物权才能得到最为有效的保障。

再其次,物权具有排他性,权利人对物有无需借助他人行为的直接支配权,如果物权受到侵犯,或者权利人行使物权本身产生的优先权、追及权和物上请求权,或者其他人对标的物提出请求,也只有在适用标的物所在地法律的情况下才能实现。

最后,对处于某一国家的物去适用其他国家的法律,在技术上有许多困难,会使物权关系变得更为复杂,影响跨国物权关系的稳定和跨国物权交易的安全。

正是基于上述情况,在物权关系的法律适用上,物之所在地法原则在各国的立法和司法实践中得到普遍的支持和肯定。

国际私法上的物权问题同国内民法上的物权问题既有联系又有区别。

在民法上,物权,作为一个法律范畴,系指由法律确认的主体对物的直接管领并排除他人干涉的权利。

物权往往是和债权相对而言的。

同债权比较起来,物权的权利主体即权利人总是特定的,而义务主体却是不特定的;物权的权利人对物有无需借助他人行为的直接支配权,并且具有排他性;由于物权是民事主体之间对物的一种占有关系,所以,物权的客体只能是物而不是行为。

物之所在地法原则(一)物之所在地法原则的含义和理论依据(320)物之所在地法,即物权关系客体物或标的物之所在地的法律。

目前,在物权关系中,物之所在地法是最普遍适用的法律。

因此,物之所在地法也成为国际私法上经常用来解决有关的权关系的法律冲突的一项冲突原则。

物权关系依物之所在地法,是物权关系本身的性质决定的,而归根到底取决于社会物质生活条件。

首先,从表面上看,物权关系是人对物的关系,但其实,物权关系同其他民商事关系一样,是人与人之间的社会关系,各国统治者从维护本国利益出发,总是希望以自己的法律来调整和支配与位于本国境内的物有关的物权关系。

其次,物权关系也是一种人对的的直接利用的权利关系,权利人为了最圆满实现这种权利,谋取经济上的利益,只有适用标的物所在地的法律最为适当。

再次,物权关系的标的只是物,故标的物在物权关系中物的权利,标的物只有置于其所在地的法律控制下,物权才能得到最为有效的保障。

再其次,物权具有排他性,权利人对物有无需借助他人行为的直接支配权,如果物权受到侵犯,或者权利人行使物权本身产生的优先权、追及权和物上请求权,或者其他人对标的物提出请求,也只有在适用标的物所在地法律的情况下才能实现。

最后,对处于某一国家的物去适用其他国家的法律,在技术上有许多困难,会使物权关系变得更为复杂,影响跨国物权关系的稳定和跨国物权交易的安全。

正是基于上述情况,在物权关系的法律适用上,物之所在地法原则在各国的立法和司法实践中得到普遍的支持和肯定。

国际私法上的物权问题同国内民法上的物权问题既有联系又有区别。

在民法上,物权,作为一个法律范畴,系指由法律确认的主体对物的直接管领并排除他人干涉的权利。

物权往往是和债权相对而言的。

同债权比较起来,物权的权利主体即权利人总是特定的,而义务主体却是不特定的;物权的权利人对物有无需借助他人行为的直接支配权,并且具有排他性;由于物权是民事主体之间对物的一种占有关系,所以,物权的客体只能是物而不是行为。

物权关系适用物之所在地法的理由及其使用规则物权关系适用物之所在地法是一种法律原则,根据这一原则,当涉及物权关系时,适用的是该物的所在地法,即以该物所在地国家的法律规定为准。

这一原则的出发点是保护和维护物权关系的合法权益,确保物权法律制度的稳定和可靠性。

同时,物权关系适用物之所在地法还有一定的使用规则,以维护公平和效率。

首先,物权关系适用物之所在地法的主要理由是最大程度地保护公正和合法性。

不同国家的法律制度和规定可能存在差异,因此如果当事人可以根据自己的意愿选择适用法律,就可能导致一方在法律层面上占据不公平的优势。

适用物之所在地法的原则可以弥补这种差异,保证当事人在物权关系中享有同等的合法权益。

此外,物权关系本身是与特定物体有关的,因此适用该物所在地法律也与物权关系的实际情况相吻合,更加符合实际项目的需要。

其次,物权关系适用物之所在地法的使用规则主要有以下几点。

首先,物权关系的适用法律应以具体物体所在国家的法律规定为准,而不是以当事人的国籍或居住地为准。

这样可以避免将物权关系适用于不相关的地域法律制度,从而更精确地保护相关当事人的权益。

其次,适用物之所在地法律的原则通常适用于所有类型的物权关系,包括所有权、担保权和其他类型的权益。

这样可以保证适用法律的一致性和普遍性。

最后,如果涉及多个国家或地区的物权关系,应根据各个国家的具体法律制度来确定适用法律。

这样可以在保护权益的同时,考虑到不同法律制度之间的交集和冲突。

然而,物权关系适用物之所在地法也存在一些限制和争议。

首先,物权关系的所在地的界定可能存在困难。

特别是在涉及虚拟资产或网络所有权等无实体物体的情况下,很难明确物权的所在地,从而难以确定适用的法律。

其次,物权关系适用物之所在地法可能导致不确定性和争议。

当事人可能对所在地法律的适用存在异议,尤其在跨国交易或涉及多个国家法律制度的情况下。

最后,物权关系适用物之所在地法可能因为不同国家或地区的法律制度差异而导致不公平。

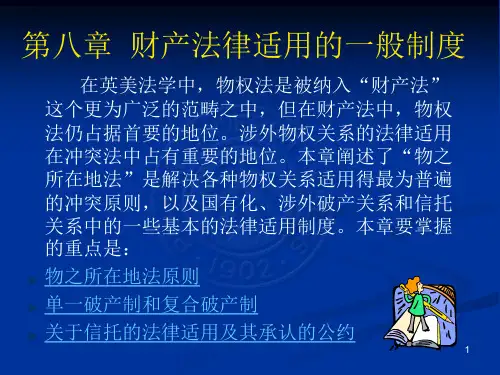

第八章涉外物权物权(right in rem),是指由法律确认的主体对物的直接管领和支配,并排除他人干涉的民事权利。

物权同债权比较,其权利主体总是特定的,而义务主体则是不特定的,故在罗马法上称之为对世权。

一般说来,物权包括所有权、抵押权、质权、留置权、典权、永佃权、地上权、地役权等。

物权按不同的标准可以分为自物权与他物权、完全物权与限定物权、用益物权与担保物权、主物权与从物权等。

我国现行的民事立法中没有使用物权一词,在我国物权可分为,财产所有权和与财产所有权有关的财产权。

物权,不论为动产物权或不动产物权,在通常意义上仅指就有体财产所设定的权利。

各国立法对物权的规定存在差异,国际上对涉外物权的法律冲突,一般适用物之所在地法原则。

第一节物之所在地法原则一、物之所在地法原则的产生和发展物之所在地法(lex rei sitae,lex situs),即物权关系客体物所在地的法律,是国际私法上解决涉外物权关系法律冲突的一般原则。

物之所在地法原则产生于13、14世纪意大利的`法则区别说。

不过,巴托鲁斯所指的物是指不动产,至于动产,他认为,应适用当事人的属人法。

巴托鲁斯提出的不动产适用物之所在地法这一主张,得到许多学者的支持和肯定,也为许多国家的立法所采纳。

1804年《法国民法典》第3条第2款规定:“不动产,即使属于外国人所有,仍适用法国法律。

”1811年《奥地利民法典》第300条、1865年《意大利民法典》第7条以及其他一些国家的民事立法也同样规定了这一原则。

英美等普通法系国家在司法实践中也采纳了这一原则。

我国在《民法通则》及其司法解释也规定有这一原则。

至于动产的法律适用,国际上也多主张适用物之所用地法。

这一原则的形成经过了一个漫长的发展过程。

意大利法则区别说时代到十九世纪中期,由于当时的法律关系比较简单,动产的种类较少,经济价值也较小,适用当事人属人法解决动产冲突问题还不会感到不方便。

于是在意大利法则区别说的影响下,欧洲各国提出了“动产随人”、“动产附骨”、“动产无场所”的法律术语,意思即指动产物权适用所有人或占有人的住所地法。

第1篇一、引言物权关系是民事法律关系的重要组成部分,涉及财产权的归属、利用和保护等问题。

在现代社会,随着市场经济的发展和财产形式的多样化,物权关系的复杂性和争议性日益凸显。

因此,明确物权关系法律适用规则,对于维护社会秩序、保护当事人合法权益具有重要意义。

本文将从物权关系法律适用的基本原理、主要规则和具体案例等方面进行探讨。

二、物权关系法律适用的基本原理1. 法律优先原则在物权关系法律适用中,法律优先原则是基本原则之一。

即当法律有明确规定时,应当优先适用法律规定,不得违背法律规定。

法律优先原则旨在维护法律的权威性和稳定性,确保物权关系的合法性和确定性。

2. 公平原则物权关系法律适用中,公平原则要求在处理纠纷时,应当兼顾各方当事人的合法权益,实现公平、公正。

公平原则有助于缓解社会矛盾,维护社会和谐稳定。

3. 实际控制原则实际控制原则是指在物权关系法律适用中,应当尊重当事人对财产的实际控制状态。

即当当事人对财产享有实际控制权时,应当认定其对该财产享有物权。

4. 公共利益原则公共利益原则要求在物权关系法律适用中,应当兼顾国家利益、社会利益和当事人利益,实现物权关系的合理配置。

公共利益原则有助于维护国家和社会的整体利益。

三、物权关系法律适用的主要规则1. 物权法定原则物权法定原则是指物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定进行。

在物权关系法律适用中,应当严格按照法律规定确定物权的归属、内容和行使方式。

2. 物权优先原则物权优先原则是指在物权关系法律适用中,当同一财产上存在多个物权时,先成立的物权优先于后成立的物权。

这一原则有助于维护物权关系的稳定性和确定性。

3. 优先购买权规则优先购买权规则是指在物权关系法律适用中,当当事人享有优先购买权时,应当优先考虑其购买请求。

这一规则有助于保护当事人的合法权益。

4. 物权保护规则物权保护规则是指在物权关系法律适用中,应当采取适当措施保护物权人的合法权益,包括物权人的财产权、人身权等。

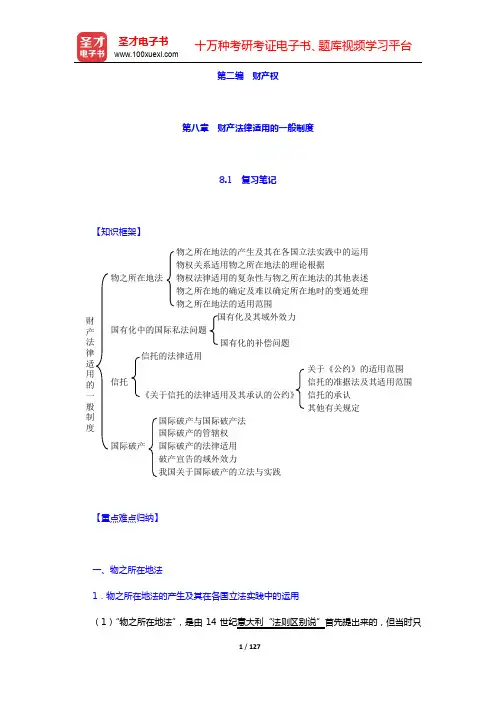

第二编 财产权第八章 财产法律适用的一般制度8.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、物之所在地法1.物之所在地法的产生及其在各国立法实践中的运用(1)“物之所在地法”,是由14世纪意大利“法则区别说”首先提出来的,但当时只物之所在地法的产生及其在各国立法实践中的运用 物权关系适用物之所在地法的理论根据物之所在地法 物权法律适用的复杂性与物之所在地法的其他表述 物之所在地的确定及难以确定所在地时的变通处理 物之所在地法的适用范围国有化及其域外效力国有化中的国际私法问题国有化的补偿问题信托的法律适用 关于《公约》的适用范围 信托 信托的准据法及其适用范围 《关于信托的法律适用及其承认的公约》 信托的承认其他有关规定 国际破产与国际破产法 国际破产的管辖权国际破产 国际破产的法律适用破产宣告的域外效力我国关于国际破产的立法与实践 财产法律适用的一般制度适用于不动产,对动产物权则适用“动产随人”或“动产附骨”的原则,即动产物权,应随人之所至,用当事人的住所地法(亦即原属城邦的法律)来解决。

这主要是由于在法则区别说时代,动产还不具有不动产那样的重要性,因而可以作为属地管辖的例外。

(2)到19世纪,尽管这一古老的原则仍为某些国家的民法典所坚持(如1865年《意大利民法典》第7条、1889年《西班牙民法典》第10条、1511年《奥地利民法典》第300条等),但从那时以后,对动产不动产统一适用物之所在地法渐居主导地位。

如英、美等国是统一适用物之所在地法这一原则的,中南美洲国家、亚非国家也普遍接受物之所在地法这一原则。

把物之所在地法同样适用于动产物权也是原苏联、东欧社会主义国家及现在独联体、东南欧若干国家的基本主张。

此外,1889年《蒙得维的亚国际私法条约》第32条、1928年《布斯塔曼特法典》第105条,也在总的原则上支持对所有的财产适用物之所在地法。

2.物权关系适用物之所在地法的理论根据尽管物之所在地法原则已成为解决不动产、动产物权关系法律适用的主导原则,但对其根据学者们的主张主要可分为:(1)主权说齐特尔曼和弗兰根斯坦等主张物权适用物之所在地法是所在地国家主权的需要。

在国外,或争议的标的位于国外,其仲裁均应视为国际仲裁。

1.国际私法的规范主要包括哪几类?答:1.国际私法的规范主要包括以下四类:(1)外国人的民事法律地位规范,这种规范是国际私法产生的一个前提。

(2)冲突规范,这种规范是国际私法特有的规范、基本规范和重要组成部分。

(3)国际统一实体规范,这种规范在国际民商事领域发挥的作用越来越重要。

(4)国际民事诉讼程序和国际商事仲裁规范,这种规范与冲突规范和其他国际私法规范有密切的联系。

2.国际私法的立法体系大致有哪几种?答:国际私法的立法体系大致可分为以下几类:(1)按本国民法体系,仅对法律适用问题作出规定,如1898年的日本《法例》等。

(2)将冲突规范和国际民事诉讼规范分为两大部分,合并规定在国际私法法典和单行法规中,如《1979年匈牙利关于国际私法的第13号令》。

(3)将冲突规范、外国人民事法律地位规范和国际民事诉讼规范合并规定在国际私法法典或单行法规中,如1964年《捷克斯洛伐克社会主义共和国国际私法及国际民事诉讼法》。

(4)瑞士模式,1989年《瑞士联邦国际私法法规》是当代国际私法立法的典范,其体系兼采大陆法系和普通法系的内容,其最大的优点是便于查阅和使用。

(5)《美国第二次冲突法重述》体系,该体系由管辖权、法律适用和外国法院判决的承认与执行三大部分组成。

(6)《中华人民共和国国际私法示范法》的体系,该体系包括总则、管辖权、法律适用、司法协助和附则五个方面的内容。

3.当代国际私法的国内立法有哪些主要特点及发展趋势?答:当代国际私法国内立法的主要特点及趋势有:(1)在立法模式上呈现出向法典化方向发展的趋势。

从19世纪末开始,特别是到第二次世界大战后,一些国家如奥地利、匈牙利和瑞士等纷纷制定了单行法,这些单行法有总则和分则,结构日趋合理。

(2)国际私法的调整对象不断扩大,适用范围愈加广泛,已经从传统的债权、物权、婚姻家庭及继承等领域,扩展到知识产权、涉外劳动关系、代理关系、产品责任、交通事故和环境污染等领域。

动产物权适用物之所在地法原因探究[摘要]当前,我国国际私法立法活动正在紧锣密鼓地进行,而关于动产物权的法律适用问题在国际私法立法中具有重要意义。

因此,笔者拟以商品经济发展为视角探究动产物权适用物之所在地法的原因,致力于完善和发展我国的国际私法成文立法。

[关键词]动产物权“动产附骨”原则原因探究一、动产关系适用物之所在地法传统理论依据解析1.主权说。

齐特尔曼和弗兰根斯坦等是主权说的代表人物,他们主张物权适用物之所在地法是因为所在地国主权的需要。

他们坚持该原则是“从自然本身得出的必然结论”,因为“在物与法律之间,除所在地关系外,并无其他法律关系存在”。

持此说的人们还认为,“任何国家都有自己的主权,而主权是不可分割的,物权关系依物之所在地法即是主权在物权关系法律适用方面的体现。

因为任何国家都不愿意让外国法适用于本国境内的物,否则主权将丧失其不可分割的性质。

”对于主权说,笔者认为其缺乏足够的说服力。

具体原因有以下两点:其一,主权说更多的是从“特殊主义—国家主义”的视角出发,与国际私法“普遍主义—国际主义”的发展趋势背道而驰,该说片面强调国家主权对于物权法律适用的影响,否认外国法律在本国的域外效力,不利于促进和加强国际民商事交往。

其二,主权是一个国际公法概念,表现为对内的最高权和对外的独立权。

用一个公法概念来解释一个国际私法问题未免有些牵强。

2.法律关系本座说。

此说又名“自愿受制说”,其提出者是被誉为“近代国际私法之父”的萨维尼。

他从各个方面分析了物权关系的“本座”应是标的物之所在地法,主张任何人要取得占有、使用或处分其物的权利,就必须自愿受制于该地关于物权关系的法律规定。

该说的提出较前一种学说有了很大的进步意义,强调了国际私法领域的私法自治性,摆脱了“特殊主义—国家主义”的视角,将国际私法动产物权法律适用引领上了“普遍主义—国际主义”的发展道路。

3.利益需要说或实际需要说。

法国学者巴尔(Bar)和毕耶(Pillet)等均持此种主张。

第1篇一、引言物权法律关系是指因物权关系所产生的人与人之间的权利义务关系。

在我国,物权法律关系受到《中华人民共和国物权法》的调整,该法规定了物权的基本原则、种类、设立、变更、消灭等内容。

在处理物权法律关系时,必须依法适用相应的法律,以确保当事人的合法权益得到保障。

本文将探讨物权法律关系的法律适用问题。

二、物权法律关系的法律适用原则1. 优先适用物权法原则物权法是我国调整物权关系的核心法律,对于物权法律关系的处理,应当优先适用《中华人民共和国物权法》。

当物权法与其他法律对同一问题有不同规定时,应优先适用物权法。

2. 适用相关法律原则在处理物权法律关系时,除了优先适用物权法外,还应适用相关法律,如合同法、侵权责任法等。

这些法律在调整物权关系时具有辅助作用,有助于解决物权法律关系中的具体问题。

3. 公平、公正原则在物权法律关系的处理过程中,应当遵循公平、公正原则,确保当事人的合法权益得到保障,防止权力滥用。

4. 实事求是原则处理物权法律关系时,应实事求是,根据实际情况进行判断,避免主观臆断。

三、物权法律关系的法律适用范围1. 物权的设立在物权设立过程中,适用物权法的相关规定,如物权的取得方式、物权登记等。

2. 物权的变更在物权变更过程中,适用物权法的相关规定,如物权转让、抵押、租赁等。

3. 物权的消灭在物权消灭过程中,适用物权法的相关规定,如物权因抛弃、时效等原因消灭。

4. 物权的保护在物权受到侵害时,适用物权法的相关规定,如物权保护的方法、程序等。

四、物权法律关系的法律适用案例分析1. 案例背景甲乙双方签订了一份房屋买卖合同,约定甲将房屋卖给乙,乙支付房款。

合同签订后,乙支付了部分房款,但甲未将房屋过户给乙。

乙要求甲履行合同,甲以各种理由拒绝。

2. 法律适用(1)优先适用《中华人民共和国物权法》关于物权设立、变更、消灭的规定。

(2)适用《中华人民共和国合同法》关于合同履行的规定。

(3)根据公平、公正原则,判决甲履行合同,将房屋过户给乙。