功利主义伦理学

- 格式:ppt

- 大小:183.00 KB

- 文档页数:54

简述功利主义伦理学功利主义伦理学是一种以功利为中心的伦理学理论,它的核心思想是追求最大幸福最大化。

在功利主义伦理学中,行为的道德价值是根据其结果或后果来评判的,而不是根据行为本身的特点或意图来评判。

因此,功利主义伦理学强调的是追求最大化的幸福和最小化的痛苦。

功利主义伦理学的理论基础可以追溯到18世纪的英国哲学家杰里米·边沁和约翰·斯图尔特·穆勒。

他们认为,一个行为的道德价值应该通过其对社会整体幸福的贡献来衡量。

边沁和穆勒认为,人们的目标是追求快乐和避免痛苦,因此,道德行为应该是能够最大化幸福和最小化痛苦的行为。

在功利主义伦理学中,决定一个行为是否道德的标准是它的后果。

如果一个行为的结果是使最大数量的人获得快乐或幸福,那么这个行为就被认为是道德的。

相反,如果一个行为的结果是带来痛苦或痛苦,那么这个行为就被认为是不道德的。

因此,功利主义伦理学的目标是追求最大化的幸福和最小化的痛苦。

在实践中,功利主义伦理学可以应用于各个领域,包括政治、经济、教育等。

在政治方面,政策和决策应该以最大化整个社会的幸福为目标。

在经济方面,商业活动和市场行为应该追求最大化消费者的福祉和利益。

在教育方面,教育政策和实践应该以最大化学生的幸福和发展为导向。

然而,功利主义伦理学也面临一些批评和挑战。

其中一个批评是关于如何衡量幸福和痛苦的问题。

不同的人可能有不同的定义和理解幸福,这使得确定一个行为的后果对于所有人来说是一件困难的事情。

另一个批评是功利主义伦理学可能会忽视一些重要的道德原则,如公正和个人权利。

在追求最大化幸福的过程中,可能会忽视一些少数人的利益,这可能会导致不公正和不平等。

尽管存在一些批评和挑战,功利主义伦理学仍然是一种重要的伦理学理论。

它提供了一种基于后果和幸福的道德判断方法,可以用来指导我们的行为和决策。

在现代社会中,我们面临着各种各样的道德困境和抉择,功利主义伦理学可以为我们提供一个框架来思考和解决这些问题。

功利主义名词解释功利主义是一种伦理学理论,它将行为的道德价值与其结果或后果联系起来。

这个理论认为,一个行为的道德性应该通过评估其对最大多数人的利益或幸福产生的影响来确定。

功利主义的核心原则是追求最大利益最大化。

根据这个原则,一个行为被认为是道德的,如果它的结果使尽可能多的人受益。

对于功利主义者来说,一个人的善恶是通过行为的后果来评判的,而不是通过其动机或行为自身的本质。

功利主义的关键思想是“最大幸福原则”或“最大多数人的最大利益原则”。

它主张追求最大的幸福或满足感,无论对个体还是社会来说,只要这样做不会牺牲其他人的利益。

功利主义的一个重要概念是“有效利益”。

它指的是一种社会效益评估的方法,通过比较不同行为的利益和损失来确定哪个行为是更好的或更合理的选择。

功利主义的优点之一是它提供了一种客观的、可量化的方法来评估行为的道德性。

由于它关注行为的结果而不是行为自身,功利主义避免了主观偏见和个人主义的倾向。

然而,功利主义的一些批评家指出它的缺点。

首先,功利主义忽视了一些其他道德价值,如正义、自由和人权,这些价值不能仅仅通过效益来衡量。

其次,功利主义可能导致对个别权益的牺牲,如果追求最大多数人的最大利益与某些个体的利益相矛盾时,可能会对公正和公平产生负面影响。

另外,功利主义在行为的后果和可能的不确定性之间可能存在困境。

由于我们无法预测所有可能的结果,基于后果的道德评判可能会面临不确定性和风险。

总之,功利主义是一种以最大多数人的最大利益为核心原则的伦理学理论。

它将道德与效益联系起来,认为一个行为的道德性应该通过其对最大多数人的利益或幸福产生的影响来评估。

但它也面临一些挑战和批评,包括忽视其他道德价值和对个别权益的可能牺牲。

伦理学中的功利主义思想汇报伦理学是一门探讨道德原则和规范的学科,功利主义作为其中的一种主要思想流派,提出了追求最大幸福最大化的理念。

本文将从功利主义的定义、理论基础、应用等方面进行探讨。

一、功利主义的定义与起源功利主义,又称实用主义,是一种以幸福和快乐为最高标准,追求最大幸福最大化的道德理论。

该理论起源于18世纪英国哲学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)和约翰·斯图亚特·密尔(John Stuart Mill)的思想。

二、功利主义的理论基础功利主义的理论基础是“最大幸福原则”或“最大幸福原则”。

根据这个原则,一个行为的道德性取决于它是否能够产生最大的幸福或最小化的痛苦。

边沁提出了计算幸福的方法,称之为“计算法”。

而密尔则认为,不同的快乐具有不同的质量,人们应该追求高质量的快乐,也就是知识和文化的享受。

三、功利主义的特点和优点1. 以人为本:功利主义将人的福祉和幸福作为最高目标,强调人的需求和感受。

2. 实用性:功利主义强调实际行动和实际结果,注重解决实际问题和实现实际效果。

3. 社会效益:功利主义追求最大化幸福,注重社会效益,追求整体最大幸福。

四、功利主义在医学伦理中的应用1. 医学决策:在医学决策中,医生可以通过考虑患者的幸福和福祉来做出决策,如选择最适合患者的治疗方案。

2. 医学研究:在医学研究中,功利主义可以用于权衡研究的风险和收益,确保研究对社会有积极影响。

3. 分配资源:在医疗资源有限的情况下,功利主义可以帮助决策者按照最大幸福的原则进行资源分配,以实现公平和效益的最大化。

五、功利主义的局限性和批评1. 忽视个体权利:功利主义强调整体最大幸福,有时可能牺牲个体的权利和利益。

2. 难以计量:功利主义提出了“计算法”,但实际上很难准确计算和比较不同人的幸福感受。

3. 缺乏普遍性:不同文化和价值观对幸福的定义有所不同,功利主义无法解决这一问题。

六、结语作为伦理学中的重要思想流派,功利主义以追求最大幸福作为行为的评判标准,具有很多优点和应用前景。

简述功利主义伦理学功利主义伦理学是一种关注行为后果的伦理学理论,其基本原则是追求最大化幸福或最大化利益。

本文将从功利主义伦理学的理论基础,主要观点以及批评进行简述。

一、功利主义伦理学的理论基础功利主义伦理学起源于18世纪的英国哲学家杰里米·边沁,并在19世纪得到约翰·斯图亚特·密尔的进一步发展。

该理论的核心信条是通过追求最大化幸福来评判行为的对错。

二、主要观点功利主义伦理学的主要观点有两个方面:行为后果和幸福最大化。

1. 行为后果功利主义伦理学认为,行为的价值取决于其带来的后果。

如果行为导致积极的后果,增加了幸福感,那么该行为是正确的。

相反,如果行为导致负面后果,减少了幸福感,那么该行为是错误的。

2. 幸福最大化功利主义伦理学强调追求最大化的幸福感或利益感。

基于这一观点,我们应该采取能够使尽量多的人获得幸福的行为,并尽量减少痛苦和不幸的发生。

重点在于整体幸福感的最大化,而非个体的权益。

三、批评与讨论尽管功利主义伦理学具有一定的吸引力,但也受到一些批评和争议的影响。

1. 忽略道德权利功利主义伦理学关注整体利益最大化,忽视了个体的道德权利。

这可能导致对某些人的不公平对待,甚至剥夺了个体的自由和尊严。

2. 无法衡量幸福另一个批评是关于幸福感的主观性。

幸福是一种主观感受,每个人对幸福的定义和评价有所差异。

因此,很难准确衡量和比较不同个体的幸福感。

3. 忽略公正与义务功利主义伦理学过于关注结果,忽视了行为背后的道德义务和正义观念。

有些行为本身是道德义务,无论后果如何,我们都应该履行这些义务。

4. 制定决策困难在实践中,根据功利主义原则制定决策可能存在困难。

通过权衡行为的后果和幸福感的最大化,需要考虑许多因素,也容易使决策变得复杂和困难。

综上所述,功利主义伦理学通过追求幸福感的最大化评判行为的对错。

它强调行为后果以及整体幸福感的最大化,但也面临一些批评和挑战。

我们应该在批判性思维下,综合考虑功利主义的观点,并在实践中寻找更加全面和平衡的伦理取向。

简述功利主义伦理学功利主义伦理学是一种伦理学理论,它强调行动的道德性取决于其对社会福利的贡献。

根据功利主义的观点,一个行动是否道德取决于它的结果是否最大化了社会的幸福感或利益。

简而言之,功利主义的核心原则是追求最大幸福原则。

功利主义的根源可以追溯到18世纪的英国哲学家杰里米·边沁。

他认为,人们的行为应该追求最大化幸福感的结果,而不是遵循固定的道德规则。

边沁主张,一个行动是否是道德的取决于它的结果是否最大化了社会的幸福感。

他提出了“最大幸福原则”,即一个行动是道德的,只有当它的结果对社会造成的幸福感最大化。

功利主义的核心概念是“幸福感”或“利益”。

幸福感可以理解为个体或社会的快乐程度或满足感。

功利主义者认为,幸福感是衡量行动道德性的标准。

一个行动是否道德,取决于它是否增加了幸福感或利益。

根据功利主义的原则,一个行动是道德的,只有当它的结果对社会造成的幸福感最大化。

这意味着个体应该考虑到所有受影响的人,并努力使他们的行动对尽可能多的人产生积极的影响。

例如,一个医生在决定给予急需救治的患者治疗时,应该考虑到患者的病情、治疗的效果以及是否能最大化患者和其他人的幸福感。

功利主义的一个重要特点是它关注的是整体的幸福感,而不是个体的利益。

这意味着个体的权益可能会被牺牲,如果这样做能够最大化社会的整体幸福感。

例如,一个个体可能需要放弃一些个人福利,以支持社会的福利。

然而,功利主义并不意味着可以为了追求幸福感而牺牲一部分人的利益。

功利主义者认为,每个人的幸福感都是重要的,所以他们主张要尽量平衡不同个体的利益,以实现整体的最大化幸福感。

因此,功利主义并不是绝对的,而是要在不同情境中权衡不同的利益。

功利主义的一个争议点是如何衡量幸福感。

因为幸福感是主观的,不同个体对幸福的定义和评价可能存在差异。

这使得衡量幸福感变得困难。

功利主义者提出了一些方法来解决这个问题,例如基于多数人的意愿或利益来决定社会的幸福感。

尽管功利主义在实践中可能存在一些困难和争议,但它仍然是一种重要的伦理学理论。

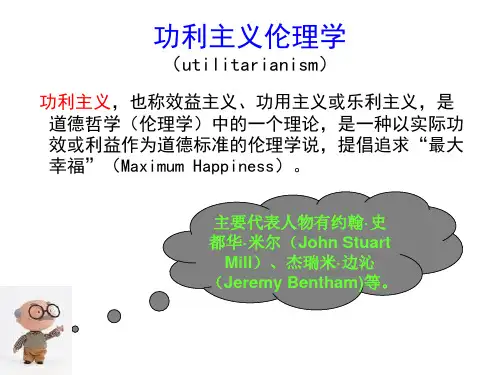

功利主义(伦理学理论)(utilitarianism),即效益主义是道德哲学(伦理学)中的一个理论。

提倡追求“最大幸福”(Maximum Happiness)。

主要哲学家有约翰·斯图亚特·密尔(John Stuart Mill)、杰瑞米·边沁(Jeremy Bentham)等。

主要概念:功利主义(utilitarianism)认为人应该做出能“达到最大善”的行为,所谓最大善的计算则必须依靠此行为所涉及的每个个体之苦乐感觉的总和,其中每个个体都被视为具相同份量,且快乐与痛苦是能够换算的,痛苦仅是“负的快乐”。

不同于一般的伦理学说,功利主义不考虑一个人行为的动机与手段,仅考虑一个行为的结果对最大快乐值的影响。

能增加最大快乐值的即是善;反之即为恶。

边沁和密尔都认为:人类的行为完全以快乐和痛苦为动机。

密尔认为:人类行为的唯一目的是求得幸福,所以对幸福的促进就成为判断人的一切行为的标准。

发展历程:早在功利主义正式成为哲学理论之前,就有功利主义思想雏型的出现。

公元前5世纪的亚里斯提卜(Aristippus)、前4世纪的伊比鸠鲁、中国古代的墨子及其追随者的伦理学中都存在着如何促使最大快乐的思维,他们是古人中的功利主义先驱。

近代英国哲学家与伦理学家如坎伯兰(Richard Cumberland)、法兰西斯·哈奇森与休姆都有功利主义的倾向。

据边沁指出,他在英国化学家约瑟夫·普利斯特里、法国哲学家爱尔维修(Claude-Adrien Helvetius)、意大利法学家贝卡里亚(Cesare Beccaria)以及休谟(Hume)等的著作中都发现了功利原则。

功利主义正式成为哲学系统是在18世纪末与19世纪初期,由英国哲学家兼经济学家边沁和密尔提出。

其基本原则是:一种行为如有助于增进幸福,则为正确的;若导致产生和幸福相反的东西,则为错误的。

幸福不仅涉及行为的当事人,也涉及受该行为影响的每一个人。

功利主义论的名词解释功利主义论,即功利主义伦理学,是一种重视行为结果和其对幸福或利益的影响的伦理学派别。

在功利主义的观点中,行为的道德性取决于其带来的最大利益或最大幸福感。

1. 功利主义的基本原则功利主义的基本原则是追求最大化的幸福感或利益。

根据功利主义的观点,一个行为的道德与否应该根据它对个人或社会的整体幸福或利益的影响来评判。

这意味着功利主义关注的是行为的后果,而不是意图或行为本身。

2. 幸福感的定义在功利主义中,幸福感一般被定义为满足人类欲望的感受或快乐。

这个定义可以有各种各样的解读,因为人们对于幸福的理解有所差异。

然而,功利主义并不试图给出一个具体的幸福感定义,而是将幸福感看作是每个人追求的个体和一种主观体验。

3. 伦理决策的标准在功利主义中,决策的标准是通过比较不同选择的后果,选择能够最大化幸福感或利益的行动。

这个标准通常被称为“最大幸福原则”或“最大化利益原则”。

根据这个原则,一个行为被认为是道德的,如果它能够产生最大的幸福感或利益,包括个体幸福和社会整体幸福。

4. 行动者与受益者功利主义并不只关注行为的影响,还要考虑行为的主体和受益者。

根据功利主义的观点,从伦理角度来看,人们应该采取能够最大化幸福感或利益的行动,并且这些行动不仅仅对自己有利,还对他人有利。

这可以解释为何功利主义主张追求最大化社会整体幸福感,而不仅仅是个体幸福。

5. 伦理冲突的处理在现实生活中,伦理冲突是不可避免的。

功利主义对于如何处理伦理冲突提供了一定的指导。

当存在不同行为选择时,功利主义会比较它们的后果并选择能够最大化幸福感或利益的行动。

这个决策过程可能需要考虑多个因素,包括行动带来的快乐、痛苦、公平性、正义等等。

6. 个人幸福与社会整体幸福功利主义并不是只关注个人幸福,而是追求社会整体幸福。

根据功利主义的观点,个人的幸福感只是社会整体幸福感的一部分。

因此,为了最大化幸福感或利益,有时个人可能需要牺牲一部分自身的利益,而这将有利于社会整体的幸福感。

《伦理学的重要理论及其价值》伦理学作为一门研究道德的学科,对于人类社会的发展和进步起着至关重要的作用。

在不同的历史时期和文化背景下,产生了许多重要的伦理学理论,这些理论为我们思考道德问题、规范行为提供了重要的依据。

一、功利主义功利主义是一种以结果为导向的伦理学理论,它强调行为的后果对于道德判断的重要性。

功利主义的代表人物是英国哲学家杰里米·边沁和约翰·斯图亚特·穆勒。

边沁提出了“最大多数人的最大幸福”原则,认为一个行为的道德价值取决于它所带来的快乐和幸福的总量。

穆勒则进一步完善了功利主义理论,他认为快乐不仅有数量之分,还有质量之分,高级的快乐比低级的快乐更有价值。

功利主义的优点在于它提供了一种相对客观的道德判断标准,能够帮助我们在面对复杂的道德问题时做出决策。

例如,在制定公共政策时,可以考虑哪种政策能够带来最大的社会效益。

然而,功利主义也存在一些问题。

首先,它过于强调结果,可能会导致忽视行为的动机和过程。

其次,功利主义在计算快乐和幸福的总量时存在困难,不同的人对于快乐和幸福的感受是不同的,很难进行统一的衡量。

二、义务论义务论是一种以义务为基础的伦理学理论,它强调行为本身的道德价值,而不是行为的结果。

义务论的代表人物是德国哲学家伊曼努尔·康德。

康德提出了“绝对命令”的概念,认为一个行为的道德价值取决于它是否符合普遍的道德法则。

康德认为,人作为理性的存在,应该遵循道德法则,而不是仅仅追求个人的利益。

义务论的优点在于它强调了道德的普遍性和绝对性,能够为我们提供明确的道德准则。

例如,“不杀人”“不撒谎”等道德准则是普遍适用的,无论在什么情况下都应该遵守。

然而,义务论也存在一些问题。

首先,它可能会导致过于僵化的道德判断,忽视了具体情境的复杂性。

其次,义务论在确定道德法则时存在困难,不同的人对于道德法则的理解可能会有所不同。

三、美德伦理学美德伦理学是一种以美德为核心的伦理学理论,它强调人的品质和性格对于道德行为的重要性。

功利主义的名词解释功利主义Utilitarianism,即效益主义,是伦理学中的一个理论。

提倡追求“最大幸福”Maximum Happiness,认为实用即至善的理论,相信决定行为适当与否的标准在于其结果的实用程度。

主要哲学家有杰瑞米·边沁、约翰·斯图尔特·密尔等。

功利主义Utilitarianism认为人应该做出能“达到最大善”的行为,所谓最大善的计算则必须依靠此行为所涉及的每个个体之苦乐感觉的总和,其中每个个体都被视为具相同份量,且快乐与痛苦是能够换算的,痛苦仅是“负的快乐”。

不同于一般的伦理学说,功利主义不考虑一个人行为的动机与手段,仅考虑一个行为的结果对最大快乐值的影响。

能增加最大快乐值的即是善;反之即为恶。

边沁和密尔都认为:人类的行为完全以快乐和痛苦为动机。

米尔认为:人类行为的唯一目的是求得幸福,所以对幸福的促进就成为判断人的一切行为的标准。

1. 换句话说就是只追求看得见的投入和产出,绝对的功利主义、实用主义和利润至上心态,有时候令企业丧失的不仅仅是形象,还包括企业的安全、长远的生命力等等。

2. 经济人的理论,功利主义思想,自由、平等、效率和自由放任的思想,是近代西方经济伦理思想的主要遗产。

3. 那些见利忘义功利主义的人们,是多么的渺小。

4. 不要去管那些功利主义社会下人们对职业贵贱的价值观,管好你自己的心,如果你觉得做一个一般人看来卑微的职业,而内心快乐,那么便一步一步去实行吧!5. 这些年来,功利主义发展得登峰造极,人的价值都被物化了。

6. 他是一个十足的功利主义者和实事求是的观察家。

7. 在功利主义的世界里,阅读维系着超脱,而超脱有利于我们的思考。

读书毫无用处。

正因为这个,读书才是一件大事。

我们在阅读一本书,因为它毫无用处。

8. 一方面,自由放任经济学的理论合理性来自个人主义和功利主义的辩护,既然人的目的是追求最多数人的幸福,因此,凡是能增加个人福利和财富的经济和社会制度,在伦理学上就是正当和善的。

功利主义伦理学对教育的影响引言:教育是社会发展和个体成长的重要环节,不同的伦理观念会对教育产生不同的影响。

功利主义伦理学强调最大化幸福与效益,对教育的理念和目标产生了深远的影响。

本文将探讨功利主义伦理学对教育的影响,并分析其优点和缺点。

一、功利主义伦理学对教育目标的影响1. 追求最大幸福:功利主义伦理学认为,教育的根本目标是培养学生的幸福感。

因此,教育应该注重培养学生的技能和知识,以提高他们的就业竞争力和生活质量,从而实现最大化的幸福。

2. 强调效益:功利主义伦理学认为,教育的效益应该以实际的成果和效果衡量。

教育应该注重培养学生的实际能力和解决问题的能力,以满足社会和个人的需求。

3. 个性化发展:功利主义伦理学认为,教育应该根据学生的个体差异和需求,提供个性化的学习和发展机会。

通过个性化的教育,学生能够更好地发展自己的潜能,实现个人的幸福和成功。

二、功利主义伦理学对教育方法的影响1. 实用主义教学:功利主义伦理学认为,教育应该注重实用性,将理论与实践结合起来。

教育应该培养学生解决实际问题的能力,提供与职业相关的技能和知识,以提高学生的就业竞争力和社会适应能力。

2. 目标导向的评估:功利主义伦理学认为,教育的评估应该以目标达成程度为标准,注重实际效果和成果的评估。

教育应该通过科学的评估方法,评估学生的学习成果和发展水平,以调整教学方法和提高教育效果。

3. 社会实践的教育:功利主义伦理学认为,教育应该与社会实践相结合,通过实地考察、社会实习等方式,将学生的学习与社会实际问题相结合,提高学生解决问题的能力和社会责任感。

三、功利主义伦理学对教育的优点和缺点1. 优点:a. 强调实用性和效益,使教育更贴近社会需求,提高学生的就业竞争力和生活质量。

b. 个性化发展,注重学生的个体差异和需求,使教育更具针对性和个性化。

c. 目标导向的评估,能够更准确地评估教育效果,提高教育的质量和效果。

2. 缺点:a. 过分追求实用性和效益,可能忽视了教育的人文关怀和综合素养的培养。

对功利主义的认识一、引言功利主义是一种伦理学理论,强调行动的道德性取决于其结果的功利性。

它主张追求最大化幸福和最小化痛苦作为行动的根本准则。

本文旨在探讨功利主义的核心概念、优点和缺点,并对其进行评价和思考。

二、功利主义的核心概念1. 最大化幸福:功利主义认为幸福是最高价值,行动的目标应当是最大化社会总体幸福感。

它关注的是整体利益而非个体利益。

2. 最小化痛苦:功利主义追求最小化痛苦,认为痛苦是需要避免的。

它主张通过行动的结果来评判其道德性,即通过最小化痛苦来达到最大化幸福的目标。

三、功利主义的优点1. 简洁明确:功利主义提供了一个简洁明确的道德准则,即追求最大化幸福和最小化痛苦。

这使得人们能够根据具体情境作出决策,并评估其道德性。

2. 社会导向:功利主义关注整体社会的利益,强调追求社会的最大幸福。

它鼓励人们为社会福利做出贡献,推动社会进步。

3. 实用性:功利主义注重行动的结果,强调实际效果。

这使得人们能够根据实际情况做出决策,追求最大化利益。

四、功利主义的缺点1. 忽视个体权利:功利主义关注整体利益,有时可能忽视个体的权利和自由。

它可能导致对某些个体的剥夺或牺牲,从而引发公平和正义的问题。

2. 难以衡量:功利主义追求幸福感的最大化,但如何衡量幸福感是一个难题。

幸福感是主观的,不同个体对幸福的理解和评估也不同,这给实践带来了困难。

3. 结果导向:功利主义过于关注行动的结果,可能忽视了行动本身的道德性。

如果某个行动的结果是好的,却通过不道德的手段达到,这是否符合道德准则仍然是个问题。

五、对功利主义的评价和思考功利主义作为一种伦理学理论,具有其独特的优点和缺点。

它提供了一种简洁明确的道德准则,强调追求最大化幸福和最小化痛苦。

然而,功利主义也有其局限性,忽视了个体权利和自由,难以衡量幸福感,并且过于关注结果而忽视行动的道德性。

因此,我们在实践中应该全面考虑功利主义的原则,并结合其他伦理理论进行综合思考。

伦理学原理包尔生伦理学原理包尔生是指由英国哲学家杰里米·包尔生(Jeremy Bentham)提出的一种伦理学理论,也被称为功利主义。

包尔生的伦理学原理主要强调个人行为的功利性和最大化幸福感的追求。

本文将对包尔生的伦理学原理进行详细阐述。

伦理学是研究人类道德行为和价值观念的学科,它试图回答什么是正确的行为和如何做出道德决策等问题。

包尔生的伦理学原理以功利主义为基础,认为一个行为的好坏应该根据其结果对幸福感的影响来衡量。

换言之,一个行为的正确性取决于它是否能带来最大的幸福感。

包尔生认为,幸福感是人们追求的最终目标。

他将幸福感定义为人们的快乐程度,即享受生活中的愉悦和满足感。

根据包尔生的伦理学原理,一个行为是正确的,当且仅当它能够最大化幸福感。

这意味着人们应该根据行为的后果来评估其道德性,而不是基于行为本身的特点。

为了实现最大化的幸福感,包尔生提出了“最大多数人的最大幸福”原则。

这意味着人们应该采取行动,使尽可能多的人获得最大的幸福感。

在做出道德决策时,我们应该考虑到所有受影响的人,并选择那些能够最大程度地提高整体幸福感的行为。

然而,包尔生的伦理学原理并不意味着个人的幸福感可以牺牲他人的利益。

他强调的是追求整体幸福感的最大化,而不是个人的私利。

这就要求人们在做出道德决策时,要考虑到他人的利益,并尽量减少对别人的伤害。

包尔生的伦理学原理在现代社会中具有重要意义。

它提醒我们在面对道德困境时,应该注重结果和后果,而不是简单地追求个人的私利。

通过最大化幸福感,我们可以建立一个更和谐、公正和幸福的社会。

然而,包尔生的伦理学原理也存在一些争议。

有人认为,将道德行为仅仅基于结果来衡量可能会忽视一些道德原则和价值观念,导致道德相对主义的问题。

另外,如何准确地衡量幸福感也是一个难题,因为不同的人对幸福感的理解和追求方式可能会有所不同。

总体而言,包尔生的伦理学原理提供了一种基于功利主义的道德决策框架。

它强调人们应该通过最大化幸福感来评估行为的正确性,并追求整体幸福感的最大化。

美德伦理学、道义论、非认知主义和功利主义美德伦理学、道义论、非认知主义和功利主义是伦理学中的几个重要的派别和理论流派。

它们从不同的角度和观点出发,探讨了道德和伦理的本质、来源以及如何判断行为的正确与否。

本文将逐一介绍这四个主题,并分析它们的共同点和不同之处。

美德伦理学是一种强调个体品德和道德修养的伦理观。

它认为道德的核心在于培养和发展个体的美德,例如勇敢、正直、慷慨等。

美德伦理学强调人的内在品质和道德素养的培养,认为通过自我修养和实践美德,才能达到道德的最高境界。

道义论是一种关注道德规范和行为准则的伦理观。

它认为道德的核心在于遵守社会和人类共同认可的道德规范,例如公正、尊重和公共利益。

道义论强调道德规范的普遍性和客观性,认为人们应该根据这些规范来判断和指导自己的行为。

非认知主义是一种关注道德判断的认识论观点。

它认为道德判断不是基于客观的事实和真理,而是基于个体的情感、主观意愿和社会文化的影响。

非认知主义强调道德判断的主观性和相对性,认为每个人都有权利根据自己的情感和意愿做出道德判断。

功利主义是一种关注行为后果和社会效益的伦理观。

它认为行为的价值取决于其带来的幸福和利益的最大化。

功利主义强调实用性和效益原则,认为人们应该通过权衡利弊来选择行为,以追求最大的社会利益。

这四种伦理观在一些方面存在共同点,例如都关注道德判断和行为准则,都试图解释道德的本质和价值。

然而,它们也存在一些不同之处。

美德伦理学更注重个体的内在品质和道德素养,而道义论更注重社会和文化的道德规范。

非认知主义强调主观性和相对性,而功利主义强调后果和效益。

这些不同的观点反映了不同的伦理关注点和价值观。

在实际应用中,这些伦理观可以相互补充和结合。

例如,在道义论的基础上,可以通过美德伦理学的方式培养和发展个体的道德素养。

在非认知主义的基础上,可以考虑行为的后果和效益,以指导道德判断和行为选择。

这种综合应用可以更全面地考虑到道德的多个维度和因素。