抗炎实验

- 格式:ppt

- 大小:889.00 KB

- 文档页数:22

一、实验目的1. 了解地塞米松的药理作用;2. 探讨地塞米松在抗炎治疗中的应用;3. 为临床治疗提供实验依据。

二、实验原理地塞米松是一种肾上腺皮质激素类药物,具有抗炎、抗过敏、免疫抑制等作用。

本实验通过观察地塞米松对炎症反应的影响,探讨其在抗炎治疗中的应用。

三、实验材料1. 实验动物:小鼠;2. 实验药物:地塞米松;3. 实验试剂:炎症模型诱导剂、组织病理学染色试剂;4. 实验仪器:显微镜、离心机、培养箱等。

四、实验方法1. 实验分组:将实验动物随机分为三组,分别为正常对照组、模型组、地塞米松治疗组。

2. 建立炎症模型:将模型组小鼠和地塞米松治疗组小鼠分别给予炎症模型诱导剂,正常对照组小鼠给予等量的生理盐水。

3. 给药:地塞米松治疗组小鼠给予一定剂量的地塞米松,正常对照组和模型组小鼠给予等量的生理盐水。

4. 观察指标:观察小鼠的炎症反应,包括炎症部位的红肿、渗出等。

5. 组织病理学检测:对小鼠炎症部位的组织进行病理学检测,观察炎症细胞浸润程度、血管通透性等指标。

6. 数据处理:对实验数据进行统计分析,比较各组间差异。

五、实验结果1. 观察指标:地塞米松治疗组小鼠的炎症反应明显减轻,炎症部位的红肿、渗出等症状较模型组小鼠明显减轻。

2. 组织病理学检测:地塞米松治疗组小鼠炎症部位的组织病理学检测结果显示,炎症细胞浸润程度、血管通透性等指标较模型组小鼠明显降低。

六、实验讨论1. 地塞米松作为一种肾上腺皮质激素类药物,具有抗炎、抗过敏、免疫抑制等作用。

本实验结果表明,地塞米松对炎症反应具有明显的抑制作用。

2. 地塞米松在抗炎治疗中的应用广泛,如治疗过敏性皮炎、支气管哮喘、风湿性关节炎等疾病。

本实验为地塞米松在抗炎治疗中的应用提供了实验依据。

3. 本实验中,地塞米松治疗组的炎症反应明显减轻,可能与以下机制有关:(1)抑制炎症细胞浸润:地塞米松可以抑制炎症细胞(如巨噬细胞、淋巴细胞等)向炎症部位的浸润,从而减轻炎症反应。

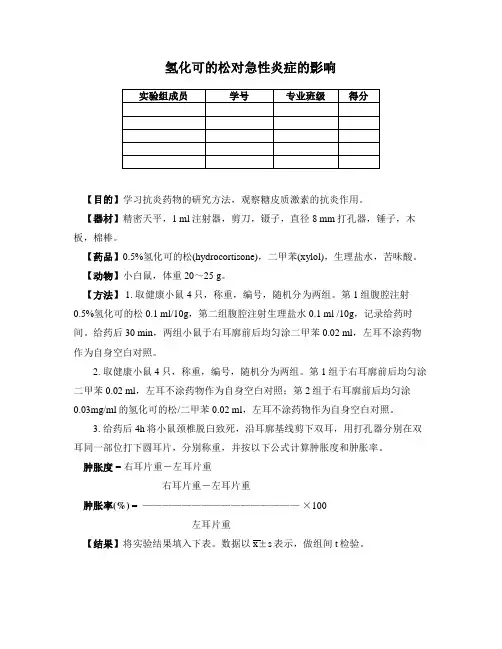

氢化可的松对急性炎症的影响【目的】学习抗炎药物的研究方法,观察糖皮质激素的抗炎作用。

【器材】精密天平,1 ml注射器,剪刀,镊子,直径8 mm打孔器,锤子,木板,棉棒。

【药品】0.5%氢化可的松(hydrocortisone),二甲苯(xylol),生理盐水,苦味酸。

【动物】小白鼠,体重20~25 g。

【方法】 1. 取健康小鼠4只,称重,编号,随机分为两组。

第1组腹腔注射0.5%氢化可的松0.1 ml/10g,第二组腹腔注射生理盐水0.1 ml /10g,记录给药时间。

给药后30 min,两组小鼠于右耳廓前后均匀涂二甲苯0.02 ml,左耳不涂药物作为自身空白对照。

2. 取健康小鼠4只,称重,编号,随机分为两组。

第1组于右耳廓前后均匀涂二甲苯0.02 ml,左耳不涂药物作为自身空白对照;第2组于右耳廓前后均匀涂0.03mg/ml的氢化可的松/二甲苯0.02 ml,左耳不涂药物作为自身空白对照。

3. 给药后4h将小鼠颈椎脱臼致死,沿耳廓基线剪下双耳,用打孔器分别在双耳同一部位打下圆耳片,分别称重,并按以下公式计算肿胀度和肿胀率。

肿胀度 = 右耳片重-左耳片重右耳片重-左耳片重肿胀率(%) = ————————————————×100左耳片重【结果】将实验结果填入下表。

数据以x±s表示,做组间t检验。

表1 药物对二甲苯所致小鼠耳部炎症的作用分组药物平均肿胀度(mg) 平均肿胀率(%)1 氢化可的松2 生理盐水表2 药物对二甲苯所致小鼠耳部炎症的作用分组药物平均肿胀度(mg) 平均肿胀率(%)1 氢化可的松/二甲苯2 二甲苯【注意事项】1. 本实验宜在15~20℃室温进行,温度过低,影响实验结果。

2. 涂擦二甲苯应均匀,剂量准确,涂擦的部位应与取下的耳片相吻合。

3. 打孔器应锋利,一次性取下耳片。

4. 圆耳片取材部位力求一致。

【思考题】1、糖皮质激素对抗急性炎症的作用机制是什么?2、氢化可的松局部用药和全身用药的效果有何差异?为什么?。

一、实验目的本实验旨在通过体外实验方法,筛选具有抗炎活性的天然萜类化合物,并初步探讨其作用机制,为开发新型低毒高效的抗炎药物提供实验依据。

二、实验材料1. 植物材料:大戟属植物金刚纂(Euphorbia neriifolia L.)、火殃簕(Euphorbia antiquorum)、霸王鞭(Euphorbia royleana)等植物乙酸乙酯萃取相不同馏分。

2. 细胞材料:RAW264.7巨噬细胞。

3. 试剂:脂多糖(LPS)、NO检测试剂盒、甲醇、水等。

4. 仪器:细胞培养箱、酶标仪、离心机、显微镜等。

三、实验方法1. 细胞培养:将RAW264.7细胞在含10%胎牛血清的DMEM培养基中,于37℃、5%CO2的条件下培养,待细胞生长至对数生长期时用于实验。

2. 脂多糖诱导:将细胞接种于96孔板,培养24小时后,加入不同浓度的脂多糖诱导细胞产生炎症反应。

3. 药物筛选:将不同植物乙酸乙酯萃取相不同馏分按一定浓度梯度加入脂多糖诱导的细胞中,培养24小时后,检测细胞上清液中NO的含量。

4. 活性部位分离纯化:对具有较好抑制活性的植物乙酸乙酯萃取相不同馏分进行分离纯化,得到单体化合物。

5. 作用机制探讨:通过检测细胞内炎症相关因子(如IL-1β、TNF-α等)的表达水平,初步探讨萜类化合物的抗炎作用机制。

四、实验结果1. 药物筛选:经实验检测,金刚纂、火殃簕、霸王鞭等植物的70%和90%甲醇/水馏分具有较好的抑制活性,其中90%甲醇/水馏分的IC50分别为0.4g/mL、15.0g/mL、6.85g/mL。

2. 活性部位分离纯化:对具有较好抑制活性的植物乙酸乙酯萃取相不同馏分进行分离纯化,得到多个单体化合物。

3. 作用机制探讨:实验结果表明,萜类化合物能够抑制炎症细胞因子IL-1β、TNF-α的表达,提示其可能通过调节炎症信号通路发挥抗炎作用。

五、讨论本实验通过体外实验方法,筛选出具有抗炎活性的天然萜类化合物,为开发新型抗炎药物提供了实验依据。

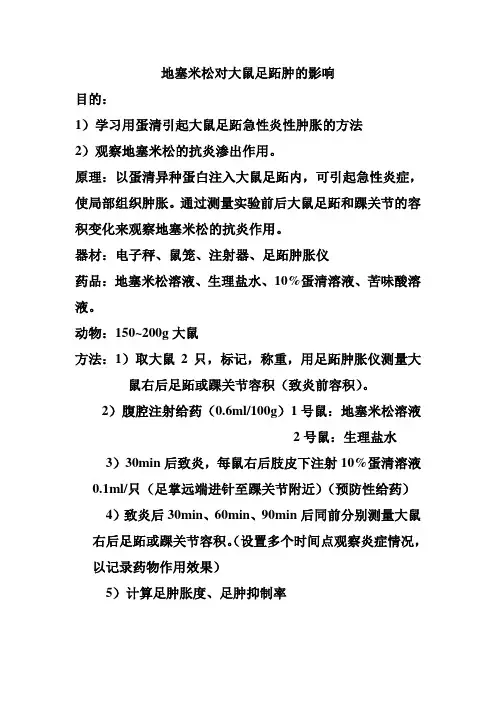

地塞米松对大鼠足跖肿的影响

目的:

1)学习用蛋清引起大鼠足跖急性炎性肿胀的方法

2)观察地塞米松的抗炎渗出作用。

原理:以蛋清异种蛋白注入大鼠足跖内,可引起急性炎症,使局部组织肿胀。

通过测量实验前后大鼠足跖和踝关节的容积变化来观察地塞米松的抗炎作用。

器材:电子秤、鼠笼、注射器、足跖肿胀仪

药品:地塞米松溶液、生理盐水、10%蛋清溶液、苦味酸溶液。

动物:150~200g大鼠

方法:1)取大鼠2只,标记,称重,用足跖肿胀仪测量大鼠右后足跖或踝关节容积(致炎前容积)。

2)腹腔注射给药(0.6ml/100g)1号鼠:地塞米松溶液

2号鼠:生理盐水3)30min后致炎,每鼠右后肢皮下注射10%蛋清溶液

0.1ml/只(足掌远端进针至踝关节附近)(预防性给药)

4)致炎后30min、60min、90min后同前分别测量大鼠右后足跖或踝关节容积。

(设置多个时间点观察炎症情况,以记录药物作用效果)

5)计算足肿胀度、足肿抑制率

足肿胀度=(致炎后足跖或踝关节容积(ml)—致炎前足跖或踝关节容积(ml))/致炎前足跖或踝关节容积(ml)足抑制率= 对照组肿胀度—给药组肿胀度×100%

对照组肿胀度

注意:测体积时在大鼠踝关节处做标记,使每次测定在同一部位

结果:

表一地塞米松对大鼠蛋清性足肿的影响

组别体重剂量致炎前致炎后(ml) 足肿胀度(ml)足抑制率%

g ml ml 30min 60min 90min 30min 60min 90min 30min 60min 90min

生理盐水

地塞米松。

抗炎作用实验报告前言抗炎药物是一类具有抑制炎症反应的药物,对炎症引起的组织损伤有一定的修复作用。

本实验旨在通过体内模型研究不同药物对炎症反应的抑制作用,以期发现新的具有抗炎作用的药物。

实验设计材料与方法- 实验动物:选取20只健康的小鼠,随机分为4组,每组5只。

- 实验药物:选取A、B、C、D四种药物,每种药物剂量相同。

- 实验仪器:注射器、注射针、观察笼。

实验流程1. 将20只小鼠放置于观察笼中适应10分钟。

2. 为每只小鼠编号,分为四组,每组5只。

3. 给第一组小鼠注射药物A,第二组注射药物B,第三组注射药物C,第四组注射药物D。

4. 记录每只小鼠的注射记录,并记录动物出现的炎症症状。

5. 观察每只小鼠的活动情况,并记录下来。

6. 在观察期结束后,进行数据统计和分析,并比较四组小鼠的活动情况和炎症症状。

实验结果经过一段时间的观察,记录下了每组小鼠的注射记录和所出现的炎症症状。

结果如下:组别药物注射活动情况炎症症状组A 药物A 活动正常炎症症状轻微组B 药物B 活动正常无炎症症状组C 药物C 活动较慢炎症症状明显组D 药物D 活动不活跃炎症症状严重数据分析通过观察小鼠的活动情况和炎症症状,可以得出以下结论:1. 药物A和药物B能够有效抑制炎症反应,小鼠的活动情况正常,且炎症症状轻微或者没有。

2. 药物C对炎症有一定的抑制作用,但对小鼠的活动情况有一定的影响,导致小鼠活动较慢。

3. 药物D的抗炎作用较弱,无法有效抑制炎症反应,并且导致小鼠活动不活跃。

结论与讨论根据实验结果我们可以得出结论,药物A和药物B具有较好的抗炎作用,对炎症反应能够起到一定的抑制作用,且对小鼠的活动没有明显影响。

药物C虽然能够抑制炎症反应,但对小鼠的活动有一定的影响。

药物D的抗炎作用较弱,无法有效抑制炎症反应。

本实验只是初步的体内试验,对抗炎药物的研究还需要进一步的深入。

下一步可以在此基础上,对药物A和药物B进行更加详细的研究,包括药物剂量、给药途径等方面,以期找到更好的抗炎药物。

细胞抗炎实验常用的实验方法细胞抗炎实验,这个名字听上去是不是有点高深莫测?别怕,今天咱们就来聊聊那些神奇的实验方法,轻松又幽默,让你在朋友面前也能侃侃而谈,绝对不掉链子!1. 细胞培养:让细胞“安家落户”细胞培养可不是简单的把细胞扔进一个小瓶子里就完事儿了。

首先,咱们得给这些细胞提供一个“舒适的家”,让它们在里面安心成长。

可以想象一下,就像给小宝宝准备一个温馨的摇篮,得有适合的温度、湿度,还有营养丰富的培养基,像牛奶一样滋润。

培养基里面可不是随便的东西,得含有各种营养成分,能让细胞们像花儿一样茁壮成长。

而且啊,这些细胞也挺挑剔的,不是想住哪儿就住哪儿的。

细胞培养的过程中,我们还得注意无菌操作,别让“外人”入侵了!要不然可就像请客不洗手,结果整场饭局都得泡汤。

好了,细胞安顿好之后,咱们就可以开始下一步了。

1.1. 炎症模型的建立说到炎症模型,就好比在细胞界搞个“好声音”选拔,挑选那些“音色”独特的细胞。

为了研究抗炎效果,科学家们需要构建一个炎症的环境。

常用的方法是用一些特定的刺激物,比如细菌脂多糖(LPS),这家伙就像是炎症的“火药桶”,一旦加进去,细胞们马上就会“炸开锅”。

这时,咱们可以观察到细胞的反应,看看它们是如何应对这场“突如其来的暴风雨”的。

2. 抗炎活性评估:看谁更能扛一旦细胞被“惹恼”了,接下来就要评估各种药物或者化合物的抗炎活性。

这一步就像是在打擂台,看看谁能站得住脚。

常见的检测方法包括ELISA(酶联免疫吸附试验),这名字听起来像是个高科技玩意儿,但其实它就是通过测量细胞释放的炎症因子来判断抗炎效果的一个好方法。

就像是给细胞打分,看它们能不能在炎症的舞台上表现出色。

还可以用PCR(聚合酶链反应)技术,放大那些与炎症相关的基因表达,看看哪些小家伙在这场抗炎战斗中表现突出。

说白了,就是给细胞们发奖状,看看谁的表现最给力。

2.1. 细胞活性检测:看谁“活得香”除了评估抗炎效果,细胞活性检测也少不了。

糖皮质激素的抗炎作用实验报告糖皮质激素的抗炎作用实验报告引言:炎症是机体对于外界刺激的一种生理反应,旨在保护机体免受损害。

然而,过度或长期的炎症反应可能导致组织损伤和疾病的发展。

糖皮质激素是一类具有广泛抗炎作用的激素,被广泛应用于临床治疗中。

本实验旨在探究糖皮质激素的抗炎机制及其在炎症调节中的作用。

材料与方法:1. 实验动物:选取健康的小鼠作为实验对象,分为实验组和对照组。

2. 实验药物:糖皮质激素类药物地塞米松。

3. 实验设计:将实验组小鼠注射地塞米松,对照组注射生理盐水。

4. 炎症模型:通过给小鼠注射炎症诱导剂(如脂多糖)建立炎症模型。

5. 实验指标:观察小鼠炎症反应的程度,测量炎症介质的表达水平。

结果与讨论:在实验中,我们观察到实验组小鼠注射地塞米松后,其炎症反应明显减轻,与对照组相比,实验组小鼠的体温升高程度较低,炎症部位红肿症状明显减轻。

此外,实验组小鼠的炎症介质表达水平也较对照组低,如白细胞介素-1β(IL-1β)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)等。

糖皮质激素的抗炎作用机制主要包括以下几个方面:1. 抑制炎症介质的合成:糖皮质激素能够抑制炎症介质的合成和释放,如前述的IL-1β和TNF-α。

这些炎症介质在炎症反应中起到重要的调节作用,通过抑制其合成,糖皮质激素能够有效减轻炎症反应。

2. 抑制炎症细胞的活化:糖皮质激素能够抑制炎症细胞的活化和迁移,如中性粒细胞和巨噬细胞等。

这些炎症细胞在炎症反应中起到重要的作用,通过抑制其活化和迁移,糖皮质激素能够有效减轻炎症反应。

3. 调节免疫反应:糖皮质激素还能够调节机体的免疫反应,如抑制T细胞和B 细胞的活化和增殖。

这些免疫细胞在炎症反应中也起到重要的作用,通过调节其活化和增殖,糖皮质激素能够有效减轻炎症反应。

总结:糖皮质激素作为一类具有广泛抗炎作用的激素,在临床治疗中被广泛应用。

本实验结果表明,糖皮质激素能够有效减轻炎症反应,通过抑制炎症介质的合成和释放,抑制炎症细胞的活化和迁移,以及调节机体的免疫反应。

炎症是机体对损伤、感染或其他刺激的防御反应,表现为红、肿、热、痛等症状。

炎症反应过度或持续时间过长,可能导致组织损伤和功能障碍。

因此,研究抗炎药物及其作用机制对于治疗炎症性疾病具有重要意义。

本实验旨在探讨某新型抗炎药物(以下简称“药物A”)的抗炎作用,并与现有抗炎药物(糖皮质激素,以下简称“药物B”)进行比较,以期为临床治疗炎症性疾病提供新的思路。

二、实验材料1. 实验动物:昆明小鼠,体重18-22g,雌雄各半。

2. 实验药物:药物A、药物B。

3. 实验试剂:卡拉胶、二甲基亚砜(DMSO)、生理盐水等。

4. 实验仪器:电子天平、显微镜、离心机等。

三、实验方法1. 实验分组:将小鼠随机分为五组,分别为正常组、卡拉胶模型组、药物A高剂量组、药物A低剂量组和药物B组。

2. 建立卡拉胶模型:将卡拉胶溶液均匀涂抹于小鼠耳部,形成炎症模型。

3. 给药:正常组和卡拉胶模型组给予生理盐水,药物A高剂量组给予药物A高剂量溶液,药物A低剂量组给予药物A低剂量溶液,药物B组给予药物B溶液。

4. 观察指标:观察小鼠耳部肿胀程度,记录肿胀率;采用ELISA法检测小鼠耳部炎症因子(如TNF-α、IL-1β等)含量。

5. 数据分析:采用SPSS软件进行统计分析,比较各组间差异。

四、实验结果1. 耳部肿胀程度:与正常组相比,卡拉胶模型组小鼠耳部肿胀明显,药物A高剂量组和药物B组肿胀程度显著降低,药物A低剂量组肿胀程度有所减轻。

2. 炎症因子含量:与正常组相比,卡拉胶模型组小鼠耳部炎症因子(如TNF-α、IL-1β等)含量显著升高,药物A高剂量组和药物B组炎症因子含量显著降低,药物A低剂量组炎症因子含量有所降低。

1. 药物A具有明显的抗炎作用,可有效抑制炎症反应。

2. 药物A的抗炎作用与药物B相似,但可能具有更高的安全性。

3. 药物A可作为治疗炎症性疾病的新药候选。

六、实验讨论1. 本实验结果表明,药物A具有显著的抗炎作用,可能与以下机制有关:- 抑制炎症细胞浸润;- 抑制炎症因子释放;- 改善局部微循环。

抗炎作用实验范文抗炎作用实验是一种用于评估物质对炎症反应的抑制能力的实验。

炎症反应是机体对于外界刺激的一种非特异性防御反应,但过度或过长的炎症反应可能对机体产生负面影响。

因此,开展抗炎作用实验可以评估物质对炎症反应的调节能力,从而为临床治疗、药物研发和药理学研究提供宝贵的参考。

一、实验设计:1.实验材料准备:-正常小鼠-物质样品(如药物、植物提取物等)-炎症诱导剂(如肉芽肿刺激物、细菌脂多糖等)-抗炎药物(如阿司匹林)2.实验分组:-阴性对照组:注射生理盐水-阳性对照组:注射抗炎药物-实验组:注射物质样品3.实验流程:a)收集正常小鼠血液样本作为基础值。

b)将小鼠随机分组,并依次注射相应试剂。

c)注射炎症诱导剂,诱导炎症反应。

d)一定时间后,再次收集小鼠血液样本,用于测定炎症指标。

二、指标测定:1.白细胞计数:采用自动血细胞计数仪记录白细胞计数。

炎症反应可导致白细胞数量增加。

2.C-反应蛋白测定(CRP):采用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测血清中的CRP水平。

CRP是常用的炎症指标,其水平在炎症反应发生后会升高。

3.组织病理学观察:从小鼠体内获取相应的组织标本(如肝脏、肾脏),制作病理切片。

采用显微镜观察组织中出现的炎症反应标志物,如炎症细胞浸润、血管扩张和组织损伤等。

4. 靶基因的表达分析:通过实时荧光定量PCR(qPCR)或Western blot等方法,检测相关基因(如炎症因子、趋化因子等)的表达水平。

三、结果分析:1.白细胞计数和CRP水平:与阴性对照组相比,阳性对照组中白细胞计数和CRP水平应明显下降,实验组中的下降幅度也可以作为抗炎作用的评估指标。

2.组织病理学观察:与阳性对照组相比,实验组的炎症细胞浸润、血管扩张和组织损伤情况应减轻。

3.靶基因的表达分析:与阳性对照组相比,部分炎症相关基因在实验组中的表达应下调。

四、实验注意事项:1.小鼠的品种和年龄应相同,以减少个体差异的影响。

第1篇一、实验背景随着现代生活节奏的加快和环境污染的加剧,皮肤炎症问题日益普遍。

皮肤炎症不仅影响美观,还可能引发一系列皮肤疾病。

为了研究有效的抗炎方法,本实验旨在探究某种抗炎成分对皮肤炎症的抑制作用。

二、实验目的1. 评估某种抗炎成分对皮肤炎症的抑制作用。

2. 探讨抗炎成分的作用机制。

3. 为皮肤炎症的治疗提供理论依据。

三、实验材料1. 实验动物:健康成年小白鼠20只,体重(20±2)g。

2. 抗炎成分:某品牌抗炎精华液。

3. 实验试剂:卡拉胶、生理盐水、消炎痛等。

4. 实验仪器:电子天平、显微镜、紫外分光光度计等。

四、实验方法1. 实验分组:将20只小白鼠随机分为两组,每组10只。

实验组给予抗炎精华液处理,对照组给予生理盐水处理。

2. 模型建立:采用卡拉胶诱导的足水肿模型,将卡拉胶溶液涂抹于实验动物足底,诱导皮肤炎症。

3. 抗炎效果观察:观察实验动物足部水肿程度、炎症细胞浸润情况等指标。

4. 抗炎成分作用机制研究:通过检测炎症因子(如TNF-α、IL-1β等)水平,分析抗炎成分的作用机制。

五、实验结果1. 抗炎效果:与对照组相比,实验组动物足部水肿程度明显减轻,炎症细胞浸润情况显著降低。

2. 抗炎成分作用机制:实验结果显示,抗炎成分能够有效抑制炎症因子(如TNF-α、IL-1β等)的释放,从而发挥抗炎作用。

六、实验讨论1. 抗炎成分对皮肤炎症的抑制作用:本实验结果表明,某种抗炎精华液对皮肤炎症具有明显的抑制作用。

这可能与抗炎成分能够有效抑制炎症因子释放有关。

2. 抗炎成分的作用机制:抗炎成分可能通过以下途径发挥抗炎作用:(1)抑制炎症细胞浸润;(2)降低炎症因子水平;(3)调节免疫细胞功能。

七、实验结论1. 某种抗炎精华液对皮肤炎症具有明显的抑制作用。

2. 抗炎成分可能通过抑制炎症因子释放、调节免疫细胞功能等途径发挥抗炎作用。

八、实验展望本实验为皮肤炎症的治疗提供了理论依据。

未来,我们将进一步研究抗炎成分的药理作用和临床应用价值,为皮肤炎症患者提供更好的治疗方案。

抗炎实验报告抗炎实验报告引言:炎症是机体对外界刺激的一种自我保护反应,但过度或长期的炎症反应会导致组织损伤和疾病的发展。

因此,寻找具有抗炎作用的药物成为了医学领域的重要课题。

本实验旨在评估几种常见药物的抗炎效果,并对其机制进行初步探讨。

材料与方法:1. 实验动物:使用实验室常见的小鼠模型。

2. 实验分组:将小鼠随机分为正常对照组、炎症模型组和药物处理组。

3. 实验操作:通过给予小鼠合适的剂量诱导炎症反应,然后观察炎症指标的变化。

4. 检测指标:包括炎症标志物的浓度、组织病理学变化等。

结果与讨论:1. 对照组:正常对照组小鼠未受到任何处理,炎症指标正常。

2. 炎症模型组:给予小鼠刺激剂后,炎症指标明显升高,组织出现明显的炎症反应。

3. 药物处理组:分别给予小鼠阿司匹林、布洛芬和丁酸氯倍他索等药物处理,观察其对炎症的影响。

a. 阿司匹林组:阿司匹林是一种常见的非甾体抗炎药,具有明显的抗炎作用。

实验结果显示,阿司匹林处理组小鼠的炎症指标明显下降,组织病理学变化也减轻。

b. 布洛芬组:布洛芬也是一种非甾体抗炎药,与阿司匹林类似,具有抗炎作用。

实验结果显示,布洛芬处理组小鼠的炎症指标下降,组织病理学变化减轻。

c. 丁酸氯倍他索组:丁酸氯倍他索是一种常用的非甾体抗炎药,具有抗炎和镇痛作用。

实验结果显示,丁酸氯倍他索处理组小鼠的炎症指标明显下降,组织病理学变化减轻。

结论:本实验结果表明,阿司匹林、布洛芬和丁酸氯倍他索均具有抗炎作用,并能够减轻炎症引起的组织损伤。

这些药物的抗炎机制可能涉及抑制炎症介质的合成、调节免疫反应等。

然而,本实验只是初步探讨了这些药物的抗炎作用,后续的研究还需要进一步明确其作用机制,并评估其在不同疾病模型中的效果。

结语:抗炎药物的研究对于预防和治疗炎症相关疾病具有重要意义。

本实验通过评估几种常见药物的抗炎效果,初步探讨了其机制,并为后续的研究提供了参考。

希望通过不断深入的研究,能够发现更多具有高效抗炎作用的药物,为临床治疗提供更多选择。

实验五抗炎实验法一、鼠耳肿胀法【目的】观察药物的抗炎作用【材料】动物:昆明鼠,♂,22±2g仪器:打孔器、精密天平药品:二甲苯、待测药物【方法】1、致炎剂配制:100%二甲苯2、实验或对照药物溶解于致炎剂中,一般为0.03~1mg/ml。

3、在实验小鼠的右耳的前后两面涂布致炎剂(对照)或含有药物的致炎剂(实验组)。

致炎剂的体积为0.02ml/只。

左耳不作任何处理。

4、4h后,将动物麻醉处死,剪下双耳用9mm直径打孔器分别用同一部位打下圆耳片,称重。

5、每鼠右耳片重量减去左耳片重即为肿胀度。

将对照组与给药组的肿胀程度进行统计学处理。

【结果】比较对照组与给药组肿胀程度的差异【注意事项】1、涂致炎剂的部位应与取下的耳片相吻合。

2、打孔器应锋利,可选用由碳钢制的皮带冲。

二、大鼠足爪肿胀法【目的】观察药物的抗炎作用【材料】动物:SD大鼠,♂,130g~150 g仪器:容积检测仪,软皮尺,注射器药物:角叉菜,待测药物【方法】1、致炎剂配制:1%角叉菜.2、试验者将动物后肢拉直,用26号针头注射器先自足跖中部皮下向上注入1%角叉菜0.05ml,然后掉转针头向下注0.05ml。

3、分别于注入后5min、30min、1h、2h、4h、6h,按下列方法测定其肿胀程度,观察到达高峰时间和消退时间,比较给药组和对照组的差异情况。

肿胀测量方法如下:(1)周长或厚度测量法实验时分别用特制软皮尺测量踝关节周长,或用千分尺测量肿胀肢体厚度。

测量周长的软皮尺不能有弹性,刻度以1/5mm 左右为宜。

测量部位尽量少变动,每次测量的宽紧度必须一致。

测量动作要熟练,要由专人负责,尽可能减少误差。

(2) 容积测量法是目前较为常用的足跖测量方法,目前多用容积检测仪检测。

【结果】列表比较给药组和对照组各指标的差异。

一、实验背景炎症是机体对外界刺激的一种防御反应,是许多疾病发生发展的重要环节。

近年来,随着现代医学的发展,抗炎治疗已成为治疗多种疾病的重要手段。

针灸作为中医的重要组成部分,具有调节机体免疫功能、抗炎镇痛等作用。

本研究旨在探讨针灸在抗炎治疗中的作用,为临床应用提供理论依据。

二、实验目的1. 观察针灸对炎症模型动物炎症反应的影响。

2. 探讨针灸抗炎的机制。

三、实验材料与方法1. 实验动物:选取成年雄性昆明种小鼠,体重(20±2)g,随机分为对照组、模型组和针灸治疗组,每组10只。

2. 实验药物与试剂:2,4-二硝基氟苯(DNCB)、地塞米松、生理盐水、戊巴比妥钠、盐酸肾上腺素等。

3. 实验方法:(1)造模:将DNCB涂抹于小鼠背部皮肤,造成接触性皮炎模型。

(2)分组与干预:对照组给予生理盐水,模型组给予地塞米松,针灸治疗组给予针刺“曲池”、“足三里”等穴位,每天1次,连续7天。

(3)观察指标:观察各组小鼠皮肤炎症反应(红肿、瘙痒等),测量皮肤厚度,检测血清炎症因子水平。

四、实验结果1. 观察指标:与对照组相比,模型组小鼠皮肤炎症反应明显加重,皮肤厚度显著增加(P<0.01);与模型组相比,针灸治疗组小鼠皮肤炎症反应明显减轻,皮肤厚度显著降低(P<0.01)。

2. 血清炎症因子水平:与对照组相比,模型组小鼠血清炎症因子(如IL-1β、TNF-α等)水平显著升高(P<0.01);与模型组相比,针灸治疗组小鼠血清炎症因子水平显著降低(P<0.01)。

五、实验结论1. 针灸具有抗炎作用,可减轻炎症模型动物皮肤炎症反应。

2. 针灸抗炎作用可能与调节机体免疫功能、降低炎症因子水平有关。

六、实验讨论1. 本实验结果表明,针灸具有抗炎作用,可减轻炎症模型动物皮肤炎症反应。

这与中医理论中“针灸可调节机体免疫功能”的观点相符。

2. 针灸抗炎作用可能与调节机体免疫功能有关。

本研究结果显示,针灸治疗组小鼠血清炎症因子水平显著降低,表明针灸可能通过降低炎症因子水平来发挥抗炎作用。

1. 了解抗炎实验的基本原理和方法。

2. 掌握实验操作技能,提高实验操作能力。

3. 通过实验,验证抗炎药物对炎症模型的影响。

二、实验原理炎症是机体对损伤、感染等刺激的一种防御反应。

在炎症过程中,炎症介质如前列腺素、白三烯等物质会促进炎症反应的进一步发展。

抗炎药物可以抑制炎症介质的产生和释放,从而达到抗炎作用。

本实验采用小鼠耳肿胀实验,通过观察抗炎药物对炎症模型的影响,来评估其抗炎活性。

三、实验材料1. 实验动物:清洁级雄性昆明小鼠,体重20-25g。

2. 实验试剂:抗炎药物、二甲苯、生理盐水、硫酸镁、注射用肝素。

3. 实验仪器:电子天平、恒温水浴锅、玻璃注射器、手术器械等。

四、实验方法1. 实验分组:将小鼠随机分为5组,每组10只,分别为模型组、阳性对照组和3个不同剂量的抗炎药物组。

2. 建立炎症模型:除模型组外,其他各组小鼠均用二甲苯涂抹耳部,建立耳肿胀模型。

3. 给药:模型组和阳性对照组小鼠给予生理盐水,抗炎药物组小鼠给予相应剂量的抗炎药物。

4. 观察指标:观察小鼠耳肿胀程度,测量耳肿胀厚度。

5. 数据处理:采用SPSS软件进行统计分析,比较各组小鼠耳肿胀厚度差异。

五、实验结果1. 模型组小鼠耳肿胀厚度显著高于正常组(P<0.05)。

2. 与模型组相比,阳性对照组和抗炎药物组小鼠耳肿胀厚度均明显降低,其中抗炎药物高剂量组降低最为显著(P<0.01)。

本实验通过建立小鼠耳肿胀模型,观察抗炎药物对炎症模型的影响,发现抗炎药物能够显著降低小鼠耳肿胀程度,表明该药物具有一定的抗炎活性。

这与抗炎药物抑制炎症介质产生和释放的机制相符。

在实验过程中,应注意以下几点:1. 实验动物的选择和饲养:选择健康、体重相近的实验动物,保证实验结果的可靠性。

2. 实验操作:严格按照实验操作规程进行,避免人为误差。

3. 数据处理:采用科学的方法进行数据处理,确保实验结果的准确性。

4. 结果分析:结合实验原理和已知文献,对实验结果进行合理分析。

糖皮质激素抗炎实验报告糖皮质激素抗炎实验报告引言:炎症是机体对外界刺激的一种非特异性反应,它在一定程度上是保护机体免受损害的一种生理反应。

然而,过度或长期的炎症反应可能导致组织损伤和疾病的发展。

因此,寻找有效的抗炎治疗方法成为了医学领域的热点研究。

糖皮质激素作为一种常用的抗炎药物,广泛应用于临床实践中。

本实验旨在探究糖皮质激素对炎症反应的抑制作用,并分析其可能的机制。

实验方法:1. 实验动物选择我们选择了40只健康的小鼠作为实验动物,分为两组:对照组和实验组。

2. 实验操作对照组小鼠接受生理盐水注射,实验组小鼠接受糖皮质激素注射。

注射剂量根据体重进行调整,确保每只小鼠接受相同剂量的药物。

3. 炎症诱导在实验组和对照组的小鼠身上分别注射炎症诱导剂,例如细菌脂多糖(LPS)。

4. 检测指标收集小鼠血液和组织样本,进行相关指标的检测。

例如,我们可以检测血液中的白细胞计数、炎症介质的水平以及组织病理学变化等。

实验结果:通过对实验数据的分析,我们得出以下结论:1. 糖皮质激素可以显著抑制炎症反应。

与对照组相比,实验组小鼠的炎症指标明显降低,包括白细胞计数、炎症介质水平以及组织病理学变化等。

2. 糖皮质激素的抗炎作用可能与其调节免疫系统有关。

糖皮质激素可以抑制炎症介质的产生,减少炎症细胞的浸润,并调节免疫细胞的活性。

3. 糖皮质激素的抗炎作用可能涉及多种信号通路的调控。

糖皮质激素可以抑制炎症相关信号通路的激活,例如核因子κB(NF-κB)通路和线粒体相关通路等。

讨论与展望:本实验结果表明,糖皮质激素具有显著的抗炎作用,并且其机制可能与免疫系统的调节以及多个信号通路的调控有关。

然而,糖皮质激素也存在一些副作用,如免疫抑制和代谢紊乱等。

因此,未来的研究应该进一步探索糖皮质激素的作用机制,并寻找更安全有效的抗炎药物。

结论:通过本实验的研究,我们证实了糖皮质激素对炎症反应的抑制作用,并初步探讨了其可能的机制。

这为炎症相关疾病的治疗提供了一定的理论基础,也为寻找新的抗炎药物提供了思路。

体外抗炎实验常用的实验方法1. 引言大家好,今天咱们来聊聊体外抗炎实验。

嘿,听到“体外”这个词,很多人可能会想:这是什么高大上的东西啊?其实,体外实验就像是在实验室里搞个小派对,让咱们的细胞在试管里尽情“跳舞”。

这样的实验方法可是研究炎症反应的重要工具哦!那么,咱们来看看,常用的实验方法到底有哪些?2. 常用的实验方法2.1 细胞培养首先,咱们得说说细胞培养。

这可是实验的第一步!简单来说,就是把细胞放在一个适合它们“生活”的环境里,让它们自由发展。

想象一下,细胞就像是小宝宝,在温暖的“摇篮”里玩耍。

通常,我们会用培养基来喂养它们,就像给宝宝喂奶一样。

这时候,细胞们就能健康成长,等到我们需要它们的时候,它们才会像乖宝宝一样听话,参与到抗炎实验中。

2.2 炎症模型接下来,咱们得造个“炎症模型”。

说白了,就是制造一些让细胞产生炎症的小“麻烦”。

比如说,咱们可以用细菌的某些成分,或者是一些化学物质,来刺激这些细胞,让它们“发脾气”。

这时候,细胞们就会释放一些炎症因子,像小孩儿闹情绪一样吵闹。

通过观察这些炎症因子的变化,咱们就能知道抗炎药物的效果如何。

真是“捉住小鬼,观察成败”啊!2.3 药物干预然后就是药物干预了。

就像医生给生病的小朋友开药一样,咱们可以往培养的细胞里加入各种抗炎药物。

看它们能不能把那些“发脾气”的细胞“劝回家”。

比如,有些药物可能会让细胞的炎症因子减少,有的则是让细胞恢复正常的生活状态。

这一过程就像是在跟细胞谈判,看看哪种药物最管用。

说实话,能找到一个“调皮捣蛋”的细胞,真是如同寻宝一般的刺激!3. 实验结果分析3.1 数据收集当实验结束后,咱们就得收集数据了。

大家可以想象一下,实验室就像个数据的“仓库”,各种数字和图表都在等着我们去发掘。

常用的技术有ELISA(酶联免疫吸附试验)和流式细胞术。

ELISA就像是细胞和抗体的“约会”,能精确测量炎症因子的浓度。

而流式细胞术就更酷了,能实时观察细胞的状态,仿佛给细胞装上了一个“监控摄像头”。