针灸治疗痛证及针刺

- 格式:ppt

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:65

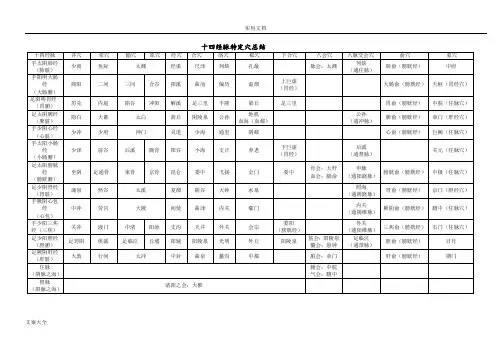

十四经脉特定穴总结十四经脉井穴荥穴输穴原穴经穴合穴络穴郗穴下合穴八会穴八脉交会穴俞穴募穴手太阴肺经(肺脏)少商鱼际太渊经渠尺泽列缺孔最脉会:太渊列缺(通任脉)肺俞(膀胱经)中府手阳明大肠经(大肠腑)商阳二间三间合谷阳溪曲池偏历温溜上巨虚(胃经)大肠俞(膀胱经)天枢(胃经穴)足阳明胃经(胃腑)厉兑内庭陷谷冲阳解溪足三里丰隆梁丘足三里胃俞(膀胱经)中脘(任脉穴)足太阴脾经(脾脏)隐白大都太白商丘阴陵泉公孙地机血海(血郗)公孙(通冲脉)脾俞(膀胱经)章门(肝经穴)手少阴心经(心脏)少冲少府神门灵道少海通里阴郗心俞(膀胱经)巨阙(任脉穴)手太阳小肠经(小肠腑)少泽前谷后溪腕骨阳谷小海支正养老下巨虚(胃经)后溪(通督脉)关元(任脉穴)足太阳膀胱经(膀胱腑)至阴足通骨束骨京骨昆仑委中飞扬金门委中骨会:大杼血会:膈俞申脉(通阳跷脉)膀胱俞(膀胱经)中极(任脉穴)足少阴肾经(肾脏)涌泉然谷太溪复溜阴谷大钟水泉照海(通阴跷脉)肾俞(膀胱经)京门(胆经穴)手厥阴心包经(心包)中冲劳宫大陵间使曲泽内关郗门内关(通阴维脉)厥阴俞(膀胱经)膻中(任脉穴)手少阳三焦经(三焦)关冲液门中渚阳池支沟天井外关会宗委阳(膀胱经)外关(通阳维脉)三焦俞(膀胱经)石门(任脉穴)足少阳胆经(胆腑)足窍阴侠溪足临泣丘墟阳辅阳陵泉光明外丘阳陵泉筋会:阳陵泉髓会:悬钟足临泣(通带脉)胆俞(膀胱经)日月足厥阴肝经(肝脏)大敦行间太冲中封曲泉蠡沟中都脏会:章门肝俞(膀胱经)期门任脉(阴脉之海)腑会:中脘气会:膻中督脉(阳脉之海)诸阳之会:大椎文案大全十四经脉主要穴位总结(私人修订版)所在经脉穴位定位主治刺法+要点手太阴肺经中府胸前臂外上方,前正中线旁开6寸,平第1肋间隙处①咳嗽、气喘、胸满痛等肺部病证;②肩背痛。

外斜刺或平刺0.5~0.8寸,不可向内深刺尺泽在肘横纹中,肱二头肌腱桡侧凹陷处①咳嗽、气喘、咳血、咽喉肿痛等肺系实热性病证;②肘臂挛痛;③急性吐泻、中暑、小儿急惊风等急症。

针灸止痛的治则与技巧痛是一种自觉反应,这种痛在生活体会和疾病过程中经常可以碰到。

针灸止痛简便、快捷、有效,有无毒副作用。

因此,可以预言它在人类征服疼痛的斗争中,必将成为一种利器。

无论是急性痛,还是慢性痛;是功能性痛,还是器质性痛;是躯壳痛,还是内脏痛,针灸都能起到良性的止痛作用。

针灸止痛一般通过神经反射作用,神经体液调节作用,神经—内分泌—免疫作用,使机体原来造成失调的病理生理生化功能得到重新调整,达到新的平衡。

现代医学实验表明,针灸后人体释放吗啡或腺苷样物质,证实针灸止痛是有物质基础的。

疼痛是临床上常见的症状,疼痛和疾病是密切相关的。

但作为疼痛的本身,不外乎有不通则痛和不荣则痛两种。

本着急者治标,缓者治本,标本兼治的原则,选取有效的穴位和手法,并将两者有机结合,加以巧妙运用,一般疼痛是可以被征服的。

针灸止痛取穴包括定位取穴和定性取穴两个方面。

一、定位取穴——即确定疼痛的部位后,就在与它相关的脏腑经络上取穴。

这种“循经取穴”是目前临床上最常用的,广义可延伸为本经取穴、同名经取穴和表里经取穴三种。

定位取穴必须掌握一下几个要点。

1、疼痛部位有表里之分。

痛在表,指痛在躯壳(包括皮、脉、肉、筋、骨等);痛在里,指痛在脏腑(包括五脏六腑)。

一般手足三阳经穴主治躯壳痛和六腑痛;手足三阴经穴主治五脏痛。

2、严格选取远道穴、近道穴和阿是穴。

凡急性痛症取远道穴为主,宜少针、少穴,有时一针一穴足够,用泻法,可不留针。

慢性痛症取近道穴或阿是穴为主,宜多针、多穴,有时一穴用多针(包括旁针刺、齐刺、扬刺等)为佳,用平补平泻法,可留针。

亦可以加灸(包括针上加灸、隔姜灸、隔蒜灸、麦粒灸等),加电针,加拔罐。

必要时,还可以用梅花针或三棱针点刺出血后加拔罐。

3、远道穴多取肘、膝以下的特定穴,如五输穴、原穴、络穴、郄穴、下合穴和八脉交会穴。

必要时,可结合按神经干或分支的走向和分布取穴。

近道穴多取背、腹部的特定穴,如俞穴(包括华佗夹脊穴)、募穴。

针灸病例精选病例1:头痛病情描述患者女性,35岁,近期频繁出现头痛症状,每次头痛持续1-2小时,疼痛部位为头顶部分,伴有眩晕和恶心。

针灸治疗方案1. 选取穴位:百会穴、风池穴、太阳穴、四神聪、足三里、太冲穴。

2. 施以针刺:用细针刺入穴位,进行适度的旋转、提捏或扭转针头。

3. 针刺时间:每次针灸治疗持续30分钟,每周进行2次治疗,连续4周。

疗效评估经过4周的针灸治疗,患者头痛症状明显减轻,每次头痛的持续时间缩短至30分钟左右,眩晕和恶心症状也减轻明显。

患者的生活质量得到了改善。

病例2:失眠病情描述患者男性,45岁,近期出现失眠症状,入睡困难,夜间易醒,无法安然入眠,导致白天精神不振,注意力不集中。

针灸治疗方案1. 选取穴位:合谷穴、内关穴、太冲穴、神门穴、心俞穴、足三里。

2. 施以针刺:用细针刺入穴位,进行适度的旋转、提捏或扭转针头。

3. 针刺时间:每次针灸治疗持续30分钟,每周进行3次治疗,连续6周。

疗效评估经过6周的针灸治疗,患者的失眠症状明显改善,入睡困难的情况明显减轻,夜间醒来的次数也减少了。

患者的精神状态得到了改善,白天精力充沛,注意力集中。

病例3:颈椎病病情描述患者女性,50岁,颈椎长期劳损,出现颈部酸痛、僵硬、头晕等症状,影响日常生活和工作。

针灸治疗方案1. 选取穴位:风池穴、天鼎穴、肩井穴、颧髎穴、翳风穴、足三里。

2. 施以针刺:用细针刺入穴位,进行适度的旋转、提捏或扭转针头。

3. 针刺时间:每次针灸治疗持续30分钟,每周进行2次治疗,连续8周。

疗效评估经过8周的针灸治疗,患者的颈椎病症状明显减轻,颈部酸痛和僵硬感明显减少,头晕的频率也明显降低。

患者的生活质量得到了明显提高,能够更好地投入到日常生活和工作中。

以上是三个针灸病例的精选,通过简单的针灸治疗方案,这些患者的症状都得到了明显的缓解和改善。

然而,针灸治疗需要在专业医师的指导下进行,具体的疗程和穴位选择应根据患者的具体情况进行调整。

中医针灸的26种刺法—1—腧刺这种针刺治疗方法用于五脏有病时,腧指四肢荥穴和足太阳膀胱经在背部的五脏俞穴,就是心腧、肺腧、肝腧、脾腧、肾腧,用以治五脏疾病。

由于这种针刺法是刺特定的腧穴,故称之为腧刺,在临床上对结石性胆囊炎的疼痛,针刺胆腧穴针感可直达病所,即能止痛,故《灵枢·官针篇》曰:“腧刺者,刺诸经荥腧,脏腧也”。

—2—远道刺下肢合穴能主治六腑疾病,这种刺法称为远道刺。

下合穴是指手足三阳六腑之气下合于足三阳经的六个腧穴,故称下合穴,主要分布于下肢膝关节附近。

《灵枢·邪气脏腑病形篇》指出:“合治内府……胃合入于三里,大肠合入于巨虚上廉(上巨虚),小肠合入于巨虚下廉(下巨虚),三焦合入于委阳(腘横纹外端,股二头肌腱外缘),膀胱合于委中穴(腘横纹中央),胆合入于阳陵泉”;《灵枢·刺节真邪篇》:“刺府俞,去府病也”;《灵枢·官针篇》讲:“远道刺者,病在上,取之下,琐府腧也。

”—3—经刺经脉所过之处有结聚者,如郁血、硬结、压痛等常用经刺法。

由于是直接刺大经,故称之为“经刺”。

治疗腱鞘囊肿基本上是用这种刺法。

又如“经络触诊法”和以触诊所得的阳性反应处为针刺点的治疗方法,均属经刺法。

《灵枢·官针篇》曰:“经刺者,刺大经之结络经分也。

”—4—络刺这是刺皮肤上的小络脉,使其出血以泻邪的一种治疗方法。

《素问·调经论》中指出:“病在血,调之络。

”目的在于泻郁滞络脉之间的邪热。

《灵枢·百病始生篇》讲:“阳络伤则血外溢,阴络伤则血内溢。

”病热之邪所致血溢,必调治络脉。

由于是刺在络脉上,所以称“络刺”。

近代临床上应用的各种浅刺、点刺放血法———如三棱针(古代叫锋针)或小针刀放血法、皮肤针重刺放血法等都属于本法范围。

“刺络(放血)拔罐法”,就是在本法的基础上与拔罐疗法结合应用的一种方法。

—5—分刺这是指针刺直达深层肌肉的一种方法,用来治疗邪在分肉,溪谷酸痛等的疾病。

常见病症的针灸治疗一、中风本病以突然昏仆,不省人事或口眼歪斜、半身不遂,语言不利为主证。

其发生多由肝阳偏亢,气血上逆所致。

中风包括脑溢血、脑血栓形成,脑栓塞等脑血管意外疾病。

1.闭证:神志昏沉,牙关紧闭,两手紧握,面赤气粗、喉中痰鸣、二便闭塞、脉弦滑而数。

治法:取督脉和十二井穴为主,平肝熄风,开窍启闭,用毫针泻法或点刺出血。

处方:人中面、十二井、太冲足背、丰隆小腿、劳宫手掌。

十二经脉各有一个井穴,总称十二井穴。

即:少商(肺)拇指,商阳(大肠)食指,厉兑(胃)足食趾,隐白(脾)拇趾,少冲(心)小指,少泽(小肠)小指,至阴(膀胱)小趾,涌泉(肾)足底,中冲(心包)中指,关冲(三焦)无名指,足窍阴(胆)无名趾,大敦(肝)拇趾。

加减:牙关紧闭加颊车面、合谷手;语言不利加哑门项、廉泉颈、通里前臂、关冲无名指。

2.主治:目合口张、手撒遗溺、鼻鼾息微、四肢逆冷、脉象细弱等。

治法:取任脉经穴为主,用大艾炷灸之。

处方:关元腹。

神阏腹(隔盐灸)附注:(1)凡年高形盛气虚,或肝阳亢越,自觉头晕、指麻者,宜注意饮食起居,并针灸风市、足三里等穴作为预防措施。

(2)指导病员进行瘫痪肢体的功能锻炼,并配合推拿、理疗。

(3)脑血管意外急性期应采取综合治疗措施。

二、感冒1.风寒感冒主证:头痛、四肢酸楚,鼻塞流涕,咽痒咳嗽,咯稀痰、恶寒发热(或不热)、无汗、脉浮紧、舌苔薄白。

治法:取手太阴、阳明和足太阳经穴为主,毫针浅刺用泻法;体虚者平补平泻,并可用灸。

处方:列缺手腕、风门胸背、风池枕、合谷手。

2.风热感冒主证:发热汗出、微恶寒、咳嗽痰稠、咽痛、口渴、鼻燥、脉浮数、苔薄微黄。

治法:取手太阴、阳明、少阳经穴为主。

毫针浅刺用泻法。

处方:大椎胸背、曲池肘、合谷手、鱼际手、外关手腕。

三、中暑1.轻证主证:身热少汗、头晕、头痛、胸闷、恶心、烦渴、倦怠思睡、舌苔白腻,脉濡数。

治法:取督脉和手阳明经穴为主,毫针刺用泻法。

处方:大椎胸背、曲池肘、合谷手、内关手腕。

老针家传针灸治痛绝招——谢氏止痛四穴” 的更多相关文章-老针家传针灸治痛绝招——谢氏止痛四穴老针家传针灸治痛绝招——谢氏止痛四穴。

傍骨缘下方进针,常用直刺,针入1寸深,针刺手法用雀啄刺与上下提插相交替,留针半小时至一小时,每隔10分钟须提插雀啄2分钟,针刺时嘱其活动患处,每日针治一次。

方法是向上方(即腕踝方向)斜刺30度左右,针入1.5寸,疼痛剧烈者可针2寸深,针刺手法仍用雀啄刺与上下提插相交替。

老针为其针刺谢氏止痛四穴,针入痛减,再如法针治,每日一次,二周而愈。

神效止痛四穴——治顽固性疼痛“绝”2010-09-16 丹妮的伊莲娜常用直刺,傍骨缘下方进针,针入1寸深,针刺手法用雀啄刺与上下提插相交替,留针半小时至一小时,每隔10分钟须提插雀啄2分钟,针刺时嘱其活动患处,每日针治一次。

方法是向上方(即腕踝方向)斜刺30度左右,针入1.5寸,疼痛剧烈者可针2寸深,针刺手法仍用雀啄刺与上下提插相交替。

老针为其针刺谢氏止痛四穴,针入痛减,再如法针治,每日一次,二周而愈。

老针家传针灸治痛绝招——谢氏止痛四穴_海枫痕的空间_百度空间2010-10-24 健道馆主老针家传针灸治痛绝招——谢氏止痛四穴我父谢永刚今年(2010)已86岁高龄,身体尚健,是四川省名老中医,针灸副主任医师,曾任四川省针灸学会理事,德高望重,曾荣获两项省级科研成果奖,一项是针灸开阖枢学说的研究,一项是走罐选点挑针法的临床应用。

傍骨缘下方进针,常用直刺,针入1寸深,针刺手法用雀啄刺与上下提插相交替,留针半小时至一小时,每隔10分钟须提插雀啄2分钟,针刺时嘱其活动患处,每日针治一次。

针刺放血疗法的作用与起源2010-11-09 linjingbo针刺放血疗法的作用与起源。

针刺放血疗法。

放血疗法,又称"针刺放血疗法",最早可追溯至远古的石器时代。

金元时期,张子和在《儒门事亲》中的针灸医案,几乎全是针刺放血取效,并认为针刺放血,攻邪最捷。

头痛、牙痛、腰腿痛……这样的针灸疗法止痛效果好!说起疼痛,大家应该都不陌生,在临床上,针灸治疗是可以止痛,在中医理论当中“不通则痛”,中医针灸治疗疾病主要是以疏通气血、疏通经络为主,所以在临床上对于“不通则痛”有较好的缓解效果,在临床上可以根据情况选择合适的穴位进行针灸治疗起到止痛的效果,开始的时候,针刺穴位会出现局部组织酸、胀、麻木等复合感觉,针刺信号会沿着外周或者中枢路径传导到大脑高级部位,所以会产生镇痛效应。

针灸还可以起到宣泄内热、补虚散寒、疏通气血的作用,有利于调整人体的阴阳平衡,帮助改善内分泌疾病和疼痛性疾病,还可以改善功能失调疾病,比如腰椎间盘突出症引起的疼痛可以选择委中穴止痛治疗。

而对于女性患者月经紊乱,包括痛经可以应用针灸治疗来止痛,比如针刺足三里穴、三阴交穴、血海穴都有较好的止痛效果。

针灸是传统中医治疗手段是十分重要的一部分,它对许多疾病都有很好的治疗效果,比如腰疼、痛风、中风、鼻炎等等,而且针灸治疗几乎没有副作用,相对来说更安全一些。

那么针灸的原理及作用有哪些呢?针对全身的痛症,如何用针灸治疗呢?一、原则疼痛的发生与功能失调有关,针灸包括针法与灸法,针法即在中医理论的指导下将毫针按照一定的角度刺入患者皮肤,并运用提插、捻转等手法来刺激特定的部位,帮助疏通经络,从而达到治疗目的的一种治疗方法。

刺入的点即穴位,人的身体一共有三百多个穴位,不同的疾病所选取的穴位是不同的。

而灸法则是指在穴位上用灸柱或灸草进行烧灼、熏熨的一种治疗方法,它主要是利用热的刺激达到治疗疾病的目的,由于主要选用艾草,因此也称为艾灸。

另外还有桑枝灸、灯芯灸、柳条灸、隔药灸等方法。

二、应用针灸可有效调节疼痛或镇痛相关中枢核团的兴奋性,不仅能够干预介导疼痛的细胞信号传导通路,还能够对局部的痛敏进行抑制、减轻疼痛感。

辩证之后,我们会根据患者的病因,针灸不同的部位,达到止痛的效果。

其中比较常用的包括:(1)疏风止痛法:风池穴可祛风解表,风府穴祛风清神,风市穴祛风通络。

World Latest Medicne Information (Electronic Version) 2018 Vo1.18 No.49182投稿邮箱:sjzxyx88@m·中医中药·董氏奇穴刺血疗法配合针刺治疗三叉神经痛30例李延秋,李长勇(珲春市中医院,吉林 珲春 133300)0 引言三叉神经痛中医称“面痛”,是以眼、面颊部出现放射性、烧灼样抽掣疼痛为主症的病症,又称“面风痛”“面颊痛”。

多发于40岁以上,右侧多于左侧,女性多见。

其发生与外感邪气、情志不调、外伤等因素有关。

本病病位在面部,与面部手,足三阳经密切相关,基本病机是气血阻滞,不通则痛。

三叉神经分眼支(第1支),上颌支(第2支)和下颌支(第3支),第2支、第3支同时发病者多见[1]。

该病在人体的头面部三叉神经分布区域内,发病骤发、骤停,闪电样、刀割样、烧灼样顽固性难以忍受的剧烈性疼痛,以致患者不敢洗脸、进食,表现面色憔悴和情绪低落[2]。

因此,治疗三叉神经痛大的主要目标是如何迅速止痛,减少复发。

笔者应用董氏奇穴刺血疗法配合针刺治疗三叉神经痛30例,现报告如下。

1 临床资料1.1 一般资料。

全部30例均为2015年1月至2016年12月珲春市中医院针灸科门诊就诊患者,其中男11例、女19例,年龄29-69岁,平均45.3岁,病程最短20d ,最长36个月,平均6.7个月。

临床表现为全部患者均反复发作,经传统针灸、理疗等治疗效果欠佳。

均经临床检查排除其他原因引起的疼痛患者。

1.2 诊断标准。

参照《临床疾病诊断依据治愈好转标准》[3]中三叉神经痛诊断标准。

2 治疗方法①依据董氏奇穴理论,穴位选取董氏奇穴:侧三里、侧下三里、木留、足三重[4]。

侧三里、侧下三里针健侧,选用0.22 mm ×40 mm 毫针,直刺30-35 mm ;木留穴针双侧,选用0.30 mm ×25 mm 毫针,直刺10 mm ,使患者局部出现酸胀疼痛感。

针灸二十六种刺法1、输刺:这种针刺治疗方法用于五脏有病时,腧指四肢荥穴和足太阳膀胱经在背部的五脏俞穴,就是心腧、肺腧、肝腧、脾腧、肾腧,用以治五脏疾病。

由于这种针刺法是刺特定的腧穴,故称之为腧刺,李氏在临床上对结石性胆囊炎的疼痛,针刺胆腧穴针感可直达病所,即能止痛,故《灵枢·官针篇》曰:“腧刺者,刺诸经荥腧,脏腧也”。

2、远道刺:下肢合穴能主治六腑疾病,这种刺法称为远道刺。

下合穴是指手足三阳六腑之气下合于足三阳经的六个腧穴,故称下合穴,主要分布于下肢膝关节附近。

《灵枢·邪气脏腑病形篇》指出:“合治内府……胃合入于三里,大肠合入于巨虚上廉(上巨虚),小肠合入于巨虚下廉(下巨虚),三焦合入于委阳(横纹外端,股二头肌腱外缘),膀胱合于委中央(横纹中央),胆合入于阳陵泉”;《灵枢·刺节真邪篇》:“刺府俞,去府病也”;《灵枢·官针篇》讲:“远道刺者,病在上,取之下,琐府腧也。

”如患者张某某,男,已婚,本院汽车驾驶员,于1990年1月31日,应邀做客,饱食后,于晚11时自感腹胀难忍不适,起坐不是,来寓求治。

查视患者痛苦面容,腹部膨隆拒按,按之不适,即给针刺足阳明胃经之下合穴双足三里行气消滞,留针15分钟,频行其针,针感以患者舒适为度,继之排气即舒。

次日晨问之,一切如常,无其它不适。

此患者饱食后腑气不通,食气停滞于肠胃,故腹部膨隆胀满不适难忍,起坐不是,因六腑以通为用,故取双侧下合穴足三里远道刺之通其腑气而获愈。

3、经刺:经脉所过之处有结聚者,如郁血、硬结、压痛等常用经刺法。

由于是直接刺大经,故称之为“经刺”。

李氏治疗腱鞘囊肿基本上是用这种刺法。

又如“经络触诊法”和以触诊所得的阳性反应处为针刺点的治疗方法,均属经刺法。

《灵枢·官针篇》曰:“经刺者,刺大经之结络经分也。

”4、络刺:这是刺皮肤上的小络脉,使其出血以泻邪的一种治疗方法。

《素问·调经论》中指出:“病在血,调之络。

各种疼痛的针灸治疗穴位配图片超好用哦今天分享一个超有用、超全面的东西——各种痛症的针灸治疗歌赋,而且都是只选一两个穴位哦;1.腕痛太溪肘阴陵手腕痛,针刺太溪穴手腕与脚踝相应手肘部痛,针刺阴陵泉肘部与膝部相对应2.肩刺条口中渚颈肩部疼痛,针刺条口穴颈部疼痛,针刺中渚3.背痛内环腰印上此句涉及两个穴位,内环穴、印上穴;现在的针灸书上基本上见不到这两个穴位,有说印上穴为印堂穴上一寸,又有说印上穴即是人中穴;无从考究,故不解释;4.手麻后溪透劳宫劳宫分内、外劳宫,内外相对手掌发麻,针刺后溪穴,朝劳宫穴方向透刺5.颞颌关节手三里颞颌部关节疼痛,针刺手三里穴6.髋求合谷跟大陵虎口,合谷穴髋部疼痛,针刺合谷和大陵穴7.肋间丘墟膝曲池肋部疼痛,针刺丘墟和曲池穴8.踝痛合谷泻无踪踝关节部位疼痛,针刺合谷;和第一条痛,上下交叉取穴;9.头痛前针中脘穴前额头痛,针刺中脘穴10.后寻至阴偏太冲后脑头痛,针刺至阴穴偏头痛,针刺太冲穴11.胃痛中脘胆胆囊胃痛,针刺中脘胆囊部疼痛,针刺胆囊穴12.急腹三里肾精灵腹痛,针刺足三里肾绞痛,针刺精灵穴13.上牙下关下合谷上牙痛,针刺下关穴下牙痛,针刺合谷穴14.咽痛廉泉目光明咽喉部疼痛,针刺廉泉穴眼睛痛,针刺光明穴15.臀针奇穴向腋窝奇穴,一般指经外奇穴,此句不知所指,故不解释;16.网球肘泻冲阳轻网球肘痛,刺冲阳穴17.痛经十七椎下刺痛经,针刺第五腰椎下18.口疮玉枕不留情口疮,针刺玉枕穴19.乳痛肩井痔支沟乳房痛,针刺肩井穴痔疮痛,针刺支沟穴20.休厥失语刺人中晕厥,针刺人中老百姓直接掐人中21.扁桃体炎二商血扁桃体发炎,针刺少商、商阳穴;少商穴,在前面日志提过,在这不解释;22.心胸内关加膻中取穴一般健侧刺疾重双痛双穴攻内关胸部疼痛,取穴内关、膻中,左右交叉取穴,双侧疼痛取两侧穴;。