新行为主义产生的历史背景及斯金纳的操作条件反射

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:7

2019考研西方心理学重要考点:新行为主义新行为主义(1930~1960左右)新行为主义产生的原因:①逻辑实证主义的影响(孔德、斯宾塞、马赫、阿芬那留斯)②操作主义的影响③行为主义自身发展的需要④机能主义心理学的影响古斯里(1886-1959)接近联想行为主义主要观点:条件作用是人类一切行为的基础,而刺激与反应的接近则是条件作用发生的普遍原则。

因此,刺激反应接近的条件作用原理足以说明人类的学习行为。

(一)研究对象心理学应该研究刺激与反应的联结(二)学习律1、学习定律:接近条件作用。

他认为,刺激与反应的联结是因为刺激与反应的接近(同时性条件作用)。

2、两条附律:①一个刺激模式在第一次和某一反应配合时就取得了它的全部联系力量,即一次尝试即建立联系②一个刺激与一个反应形成联结,一组刺激与一组反应形成联结,而一组刺激发生时所联系的最终动作(最接近动作)将会在这组刺激再次出现时发生。

(三)练习观练习的效果表现在反应与众多的情境刺激建立了联系,而对于反应与某一特定的刺激的联系来说,一次接近就足够了。

(四)遗忘(消退)古斯里认为,遗忘是因为缺乏重复,导致刺激反应的联结的减弱,是已有的线索不能唤起先前出现过的反应。

(五)强化观假设有这样一条行为链,刺激反应(刺激) 反应(刺激) 反应(即最终行为) 奖赏,在这里,奖赏总是在最终行为之后,它的作用在于保护最终行为,使得引起它的刺激不至于与其他的行为或反应形成新的联结,从而抑制已有的最终行为。

1、奖赏是安排在某一反应之后,使受奖赏之前的刺激反应的联结没有机会受到破坏以至形成新的、不必要的联结;2、惩罚则是在原有的刺激反应之后,安排一个厌恶性刺激,此厌恶性刺激所激起的反应使得有机体逃脱原有的刺激情境。

(六)动机观在古斯里看来,既然一切行为皆是由刺激所引起的肌肉收缩和腺体分泌反应,那么行为原因的唯一解释便是刺激。

所以,动机就是刺激。

通过过去的联系引起持久行为的持久刺激是人们做出指向于过去成功动作的原因。

行为主义的理论基础及应用行为主义是心理学的一个重要学派,它的理论基础和应用广泛影响着教育、心理治疗、行为管理等方面。

下面我将从行为主义的理论基础和应用两个方面进行详细阐述。

行为主义的理论基础主要有条件反射理论、操作性条件反射理论和社会认知理论。

首先是条件反射理论,该理论由俄罗斯科学家帕夫洛夫提出。

条件反射是指在一个先天反射行为的基础上,通过与外界的刺激形成一个新的刺激-反应关联。

帕夫洛夫通过实验证实,通过在狗体内同时引入可食用的肉和发出铃声,当狗听到铃声时自然分泌口水,随后只听到铃声时狗口水也分泌,这就是条件反射的基本过程。

这一理论的应用,对于教育领域来说,条件反射理论提示了正向激励和奖惩的重要性,教师可以通过给予奖励来增强学生的积极行为,通过给予惩罚来减少学生的消极行为。

其次是操作性条件反射理论,该理论由美国心理学家斯金纳提出。

操作性条件反射是指个体在一种环境中,通过某种行为产生后果,从而对该行为建立一种关联。

斯金纳通过实验发现,在给予白鼠食物之前,预先敲击铁片,让白鼠在敲击铁片的上面按下杠杆,白鼠发现通过按下杠杆可以获得食物。

操作性条件反射的应用,对于教育来说,可以通过给予学生小小的奖励来增强他们的学习动力和参与度,比如给予表扬、奖励或者提供感兴趣的学习材料等。

最后是社会认知理论,该理论由美国心理学家巴德拉提出。

社会认知理论强调个体学习是通过观察和模仿他人来实现的。

个体通过观察他人的行为和结果,从而获得经验和知识,进而形成自己的行为方式。

应用方面,社会认知理论提示我们在教育实践中注重引导学生观察、模仿和经验学习,通过开展集体活动、小组合作等来促进学生的社会认知发展。

行为主义在教育、心理治疗和行为管理领域的应用广泛。

在教育方面,行为主义理论提供了一种奏效的教学方法,教师可以通过正向激励和奖励来增强学生的积极行为,提高学习效果。

在心理治疗方面,行为主义理论被广泛应用于行为疗法,通过建立正确的行为模式,改变不良习惯和行为习惯,帮助人们解决心理问题。

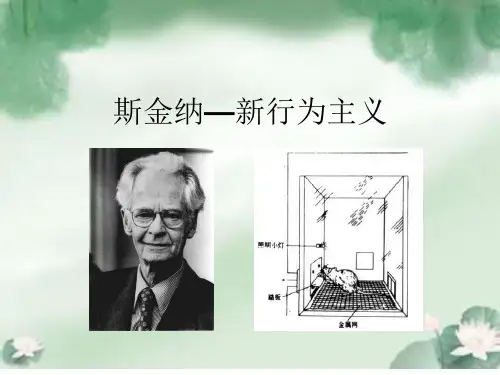

操作性条件反射——斯金纳的行为主义理论B.F. 斯金纳(Skinner,Burrbus Frederick ,1904 — 1990 )是行为主义学派最负盛名的代表人物,也是世界心理学史上最为著名的心理学家之一,直到今天,他的思想在心理学研究、教育和心理治疗中仍然被广为应用, 成为行为主义的领袖。

.\&m2T"~-G'p6M-H;}斯金纳生于宾夕法尼亚州的一个小镇上,父亲是当地的律师,他从小就爱制作各种小玩艺,斯金纳在机械制造方面就表现出了过人的天分,他有制作复杂小玩艺的嗜好。

斯金纳在一份简历中回忆到:“我总是在做东西。

我做了旱冰鞋,可驾驶的运货马车,雪橇和在浅池子里用篙撑来撑去的木筏子;我做了跷跷板,旋转木马和滑梯;我做了弹弓,弓和箭,气枪,用竹筒做的喷水枪;用废锅炉做成了蒸汽炮,这个蒸汽炮可以把土豆和胡萝卜射到邻居的房顶上;我做了陀螺、空竹,使用橡皮筋推动的模型飞机,盒式风筝,用轴和弦转动送上天的竹蜻蜓。

我一再试着做一架能把我载上天的滑翔机...... 我曾经摘熟浆果挨户去卖,所以就做了个分选生熟浆果的浮选系统。

我用了好几年时间来设计一台永动机(可惜没有成功)。

”平易成为行为主义心理学家后,又发明并改造了很多动物实验的装置。

在中学和大学期间,他曾立志当一名作家,并曾获得希腊文特别奖,他曾经试图进行文学创作,但很快,他就发现无论是自己还是其他作家对人的行为的理解都少得可怜,为了更深入的理解人的行为,他转向了心理学。

在哈佛大学攻读心理学硕士的时候,他受到了行为主义心理学的吸引,成为了一名彻头彻尾的行为主义者,从此开始了他一生的心理学家生涯。

他在华生等人的基础上向前迈进了一大步,提出了有别于巴甫洛夫的条件反射的另一种条件反射行为,并将二者做了区分,在此基础上提出了自己的行为主义理论——操作性条件反射理论。

他长期致力于研究鸽子和老鼠的操作性条件反射行为,提出了“及时强化”的概念以及强化的时间规律,形成了自己的一套理论。

一、理论背景(一)社会背景:产生于20世纪初期美国,现代化生产对人的行为的要求越来越高。

科学管理、行为控制直到通过行为技术的社会控制,作为一种革新的思想受到人们的高度重视。

(二)哲学上的实证主义:实证主义开始明确地提出科学的首要任务是收集可供简单概括的确实的观察材料。

孔德认为应该用更客观的方法研究人。

马赫认为科学只不过是人的经验的更完备的数学整理,只有客观的资料、经验才是可以接受的。

它为行为主义者提出科学实践的本质,乃是对看得见的行为的客观观察的启示。

(三)行为主义是对构造主义和机能主义的反叛构造主义:领袖人物是铁钦纳。

心理学的主题是意识经验。

由于意识经验只有经验着的人才能意识到,因此只有采用内省法才能研究人的心理。

所谓心理学就是以内省法对意识的研究。

内省法是一种高度专业化的自我观察的形式,其目的是观察意识的内容,解答经验的“什么”what、“如何”how、和“为什么”why三部分的内容。

关于“什么”,是由心理过程的系统内省分析出那些心理元素来解答的。

关于“如何”是说明通过内省分析出来的心理元素如何联结成复合物的。

至于“为什么”,是用一个与心理过程相对应的神经过程来解释心理过程。

铁钦纳一方面认为每一个意识都有相应的神经过程,一方面又不承认神经活动时心理过程的原因,因此他在身心问题上是个二元论者,称之为身心平行论。

要内省自己主观的感觉,而不是刺激物本身。

机能主义心理学:作为构造主义的对立面出现的,可以追溯到达尔文的进化论和詹姆士的实用主义哲学。

心理活动是一个连续的整体;人的活动与社会也是一个整体;反对把心里分析为各个元素或部分;心理学不能脱离社会进行研究;心理学要研究动作的机能,而机能表现为协调,协调实际上是适应活动。

研究方法上提倡主观观察即内省和客观观察相结合,更注重客观观察。

华生认为构造主义和机能主义都是心灵主义的,创立了行为主义心理学,斯金纳、班杜拉为新行为主义者。

二、华生的经典行为主义(一)行为主义的界定:华生把有机体应付环境的一切活动称之为行为,行为的基本成分是反应,反应分为习得的反应(包括我们一切复杂习惯和我们的一切条件反射)和非习得的反应(指我们在条件反射和习惯方式形成之前婴儿期所作的一切反应)。

斯金纳操作学习理论B·F·斯金纳(Burrhus Frederick Skinner,1904~1990)是操作学习理论的创始人和行为矫正技术的开创者。

他是美国新行为主义的主要代表,也是在所有新行为主义者中,在坚持行为主义基本立场方面最激进的一位,同时,也是对当今心理学影响最大、最重要的新行为主义者。

他最有影响的主张集中体现在他的操作学习理论。

一、操作学习理论的提出:在斯金纳之前,心理学家们就已经用刺激——反应联结对学习作出解释,如华生认为学习就是“以一种刺激替代另一种刺激建立条件反射的过程”;①又如,桑代克提出的尝试——错误学习(trial-error learning)理论,认为学习的实质是“通过‘尝试’在一定的情景与特定的反应之间建立某种联结”②斯金纳指出,虽然,某些人类的行为正如之前的心理学家们说的那样,是由特定的刺激引起的,但是,这些只能解释所有人类行为的一小部分,于是他提出了另外一类行为,称之为操作性行为,因为它们是在环境中缺乏明显的无条件刺激物时操作的。

斯金纳的工作主要集中在行为与后果的关系上,并由此提出了对教育实践起巨大影响的学习理论——操作学习理论。

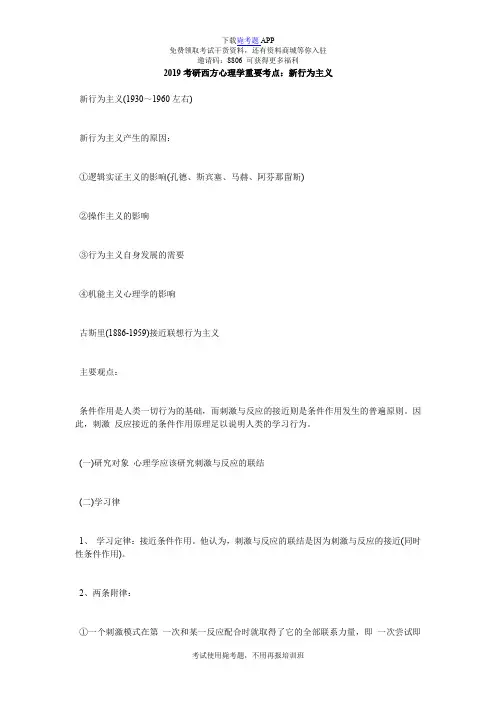

二、斯金纳操作学习理论的基本观点:(一)经典实验——斯金纳箱(Skinner box):20世纪30年代后期,斯金纳改进了桑代克的迷笼,设计了“斯金纳箱”,并用来研究各种动物(如白鼠与鸽子)的行为。

此箱去掉了所有无关刺激,通常内设一杠杆,杠杆与一食物仓相连,动物(如白鼠)偶然地一按杠杆,食物仓便打开,落下一食物小丸于食物盘内,箱外有一记录器,可记录白鼠按压杠杆的速度。

实验中,动物从初始的混乱动作中无意地碰到杠杆而得到食物,从而学会了按压杠杆与得到食物之间的联结。

通过更为复杂的设计,动物还可以学会分化行为,如当灯亮时按杠杆可以得到食物,而灯灭时按杠杆得不到食物,于是,动物学会了只在灯亮时按压杠杆。

(二)两种类型的学习:从对动物的研究中,斯金纳认为,行为分为两类:应答性行为和操作性行为。

斯金纳操作性条件反射理论斯金纳是20世纪美国心理学家和行为主义学派的代表人物之一,他主要关注于动物行为和人类学习过程的研究。

斯金纳的操作性条件反射理论,也被称为仪表行为主义,是他对行为主义理论的重要贡献之一、下面将详细介绍斯金纳的操作性条件反射理论以及其在心理学研究和应用中的意义。

操作性条件反射理论是斯金纳对行为的解释和预测的一种方法。

根据斯金纳的理论,行为是被环境条件塑造和改变的结果。

他认为行为是可测量的,并通过机械化等方式进行研究。

斯金纳主张,行为受到外部刺激的控制,即环境条件和反馈对行为起着重要的作用。

在斯金纳的实验室中,他使用了名为“斯金纳箱”的设备来研究动物的行为。

斯金纳箱是一种具有特定功能的实验装置,可以对动物的行为进行操作和控制。

斯金纳通过操作性条件反射的实验设计,控制刺激和反馈的条件来研究动物的行为及其响应。

在这种实验中,动物通过按下特定的按钮或拉动杆杆,触发一个特定的刺激,比如食物的投放。

这样,他可以研究动物在不同条件下学习和改变行为的过程。

斯金纳的实验结果显示,动物可以通过反馈机制来学习和改变自己的行为。

斯金纳的操作性条件反射理论强调了行为和环境之间的相互关系。

根据斯金纳的理论,行为是受到外界环境刺激的影响,而反过来,行为也会产生反馈,影响环境。

斯金纳认为,通过对行为和环境之间的相互关系的观察和研究,可以预测和控制人类和动物的行为。

这一理论对心理学的发展产生了深远的影响。

操作性条件反射理论在实践中有广泛的应用。

首先,斯金纳的理论为行为疗法和行为干预提供了科学依据。

例如,在临床心理学和教育心理学中,操作性条件反射的原理被广泛应用于行为改变和治疗。

借助于正向和负向反馈的原理,人们可以通过建立和强化特定行为和刺激之间的关系来帮助个体克服不良习惯和行为。

此外,操作性条件反射理论也对动物训练和养成良好行为习惯具有指导意义。

通过建立一种特定行为和奖励之间的关联,可以帮助动物学习并形成一种习惯。

斯金纳的操作条件反射学说介绍斯金纳的操作条件反射学说,又称为行为主义心理学,是美国心理学家B.F.斯金纳提出的一种心理学理论。

该学说强调环境对行为的影响,认为行为是受到条件刺激和反馈机制的控制。

本文将详细探讨斯金纳的操作条件反射学说的基本原理、实验研究以及在实际生活中的应用。

基本原理斯金纳的操作条件反射学说认为,行为是通过感知和响应环境刺激形成的。

他主张行为是被学习而非遗传决定的,而学习是通过条件刺激和反馈机制实现的。

条件刺激指的是环境中的外部刺激,而反馈机制是指行为后果对行为的影响。

斯金纳认为,对于重复出现并伴随着积极反馈的行为,个体将更有可能重复表现此行为,这就是所谓的强化。

而对于重复出现并伴随着消极反馈的行为,个体将减少或停止表现此行为,这就是所谓的惩罚。

实验研究斯金纳在实验室中进行了一系列的动物实验,以验证他的操作条件反射学说。

其中最著名的实验是关于皮戴尔盒子(Skinner box)的。

该实验装置类似于一个小动物笼子,动物被放置在其中,并能够通过按下特定的按钮或拉动特定的杆子来获取食物奖励。

斯金纳观察到,动物在与食物奖励建立关联后,会重复表现相应的行为,即按下按钮或拉动杆子。

这些实验结果支持了斯金纳的学说,即行为的形成和改变受到条件刺激和反馈机制的控制。

操作条件反射学说在教育中的应用斯金纳的操作条件反射学说在教育领域得到了广泛应用。

根据学生的行为表现,教师可以通过提供积极的反馈来增强学生的良好行为,从而加强其学习动力。

同时,教师还可以通过应用惩罚来减少或消除学生的不良行为。

这种基于奖励和惩罚的教育方法被称为行为塑造,它能够帮助学生建立良好的学习习惯和行为规范。

操作条件反射学说还在教育中推崇个性化的学习,即根据每个学生的特点和需求来设置个性化的学习计划和教学方法。

通过了解每个学生的学习风格和兴趣,教师可以更好地调整教学策略,提供符合学生需求的学习资源和活动,从而提高学生的学习效果和满意度。

第三节斯金纳的操作性条件反射理论了解斯金纳箱的特点和操作掌握斯金纳的操作性条件反射理论、强化理论及其程序教学理论根据自己的理解,对斯金纳的实验和理论进行评论斯金纳是当今心理学界最重要和最有影响的人物之一,他一生坚持行为主义立场,设计了独特的实验装置--斯金纳箱,提出了操作性条件作用的原理和强化理论。

斯金纳的生平及著作操作性条件反射实验操作性条件反射理论斯金纳的强化原理程序教学对斯金纳的学习理论的评价一、斯金纳的生平及著作B·F·斯金纳(Burrhus Frederic Skinner,1904~1990)1904年3月20日出生在美国宾夕法尼亚州的萨斯奎汉纳镇上。

像许多心理学先驱者一样,斯金纳在1922年进汉密尔顿学院读书时,并未打算成为一名心理学家,而是专修英文,打算成为一名作家。

在毕业后的两年内,从事于写作,结果感到没有什么可写的,于是攻读生物学。

在这个过程中,他读了华生和巴甫洛夫的著作,从而开始对人类和动物的行为感兴趣,就进了哈佛大学攻读心理学。

1930年获心理学硕士学位,1931年获哲学博士学位。

接着留校从事研究工作。

1936年至1944年在明尼苏达大学任讲师和副教授,1945年任印第安纳大学心理系教授和系主任,1948年返回哈佛大学任心理学教授,直到1974年退休。

在这期间,他于1958年获美国心理学会授予的杰出科学奖;1968年获美国政府颁发的最高科学奖——国家科学奖;1971年获美国心理学会基金会颁发的金质奖章。

斯金纳的实验和学说最早是在1938年出版的《有机体的行为:一种实验分析(The Behavior ofOrganisms:An Experimental Analysis)》一书中发表的,该书主要是通过对白鼠和鸽子的观察,经验性地描述学习的法则,从而为操作性条件作用原理奠定了基础。

他的另一本代表著作《科学与人类行为(Science and Human Behavior)》(1953)着重探讨了人类行为的一些重要方面,如思维、自我和社会化等。

行为主义的历史背景1.社会背景:20世纪初,美国的资本主义发展已进入垄断阶段,垄断资本主义迫切要求充分利用人的全部潜力来提高生产效率。

行为主义心理学否定意识,认为心理学应该探索行为规律,从而预测和控制人的行为。

这些主张符合垄断资本的利益,得到了他们的支持。

2.哲学背景:20世纪初,把人当作机器的机械唯物主义思潮(包括笛卡尔关于人的身体机制的机械论思想、拉o美利特等把人看做机器的观点),以及以经验事实作为勾销主客观界限的工具的新实在论都对华生有很大的影响。

3.心理学背景:行为主义的产生是心理学中已经形成的贬低和限制意识作用的倾向的进一步发展的结果:进化论思想影响下动物心理学的发展形成了一条限制甚或彻底消除对动物行为给以主观解释的路线;机能主义的发展形成了一种只强调心理的适应功能而否定其认识作用、贬低意识作用的倾向。

摩尔根提出吝啬律,即只要能用更低级的心灵作用来解释的活动,就绝对不用较高级的心灵作用来解释它。

华生遵循摩尔根的吝啬律,主张在动物心理学的研究上,要彻底消除一切主观的解释。

而且进一步提出,在人类心理学研究上,也要如此。

在前述各方面背景的基础上,华生创建了自己的行为主义心理学说的。

行为主义的发展状况行为主义是美国现代心理学的主要流派之一,也是对西方心理学影响最大的流派之一。

行为主义的发展可以被区分为早期行为主义,新行为主义和新的新行为主义。

早期行为主义的代表人物以华生为首,新行为主义的主要代表人物则为斯金纳等,新的新行为主义则以班杜拉为代表。

行为主义心理发展理论(Behaviorist Theory on Psychological Development)又称学习理论。

这种理论认为人的发展是一个学习过程。

学习是由于强化练习而形成的行为潜力的相对永久性的变化。

行为主义者认为,当一个人学习时,他获得了一种新的行为方式,即增加了他的行为储备,而且所增加的行为内容还将保留在个体中。

行为主义学习定义中的“行为潜力”概念是指学习不是直接可以观察到的东西,人看不到学习本身,而只能看到学习的效果或学习的成绩,即所谓的“作业”,学习是通过作业变化推论出来的。

新行为主义产生的历史背景1.心理学的背景早期的行为主义无视有机体的内部因素,把意识和心理还原为行为,又把行为分析为刺激和反应,刺激和反应最终又被归结为物理和化学的变化,这种简单化和机械化的倾向受到大部分心理学家的批评。

一位著名的机能主义心理学家吴伟士提出S--R公式过于简单化,认为人的活动有两个方面:一是内驱力,二是机制。

机制是联结的结构,是原因和结果的关系、刺激和反应的关系如S--R,它是回答“怎么样”,但在机制之外,还有推动机制的原动力,这就是内驱力。

它回答的是“为什么”。

所以行为的研究应兼顾内在的条件,S--R应改为S--O—R这里的O指的是有机体。

吴伟士提醒行为主义者考虑有机体内部条件。

这一修改的行为公式启发了那些不满早期行为主义的简单化倾向,而又试图坚持行为主义立场的心理学家。

许多新行为主义者受到这一公式的启发,从而提出“中介变量”的概念。

对于学习过程的重视是导致新行为主义产生的又一原因。

美国心理学深受进化论的影响。

依据进化论,每一个物种都是适应环境的产物,所以适应是心理学研究的主要课题之一。

而环境的适应乃是一种学习过程,学习能力是环境适应的标志。

因此,许多心理学家在这一观点的影响下把研究的重点放在学习的问题上。

新行为主义者大都以学习为研究的首要课题,提出了各色各样的学习理论。

这也是区别于早期行为主义的特点之一。

2.哲学背景新行为主义的哲学基础之一是逻辑实证主义。

逻辑实证主义的间接证实原则影响了新行为主义观点的形成。

早期行为主义受到实证主义观点的影响,强调直接的经验证实,即强调可观察行为的研究,这种观点导致行为主义忽视有机体的内部因素。

逻辑实证主义提出,在经验事实的基础上,通过逻辑推理而间接证实的命题也是可以接受的。

新行为主义受到这种观点的启示,以间接证实的方式探讨有机体的内部因素,提出了“中介变量”的概念。

在刺激(S)和反应(R)之间加入了有机体(O)。

S-R变成了S-O-R。

在哲学方面,新行为主义的兴起受到操作主义的影响。

操作主义的目标是使科学语言和科学术语更客观、更精确,使科学摆脱那些“虚假问题”,即那些不能进行实际观察和物理验证的问题。

操作主义认为,任何科学发现和理论概念的效度依赖于达到那个发现的操作的效度。

任何概念都只是一组操作,概念与相应的那一组操作是同义语。

行为主义理论早期行为主义理论1913—1930年是早期行为主义时期,由美国心理学家华生在巴甫洛夫条件反射学说的基础上创立的,他主张心理学应该屏弃意识、意象等太多主观的东西,只研究所观察到的并能客观地加以测量的刺激和反应。

毋须理会其中的中间环节,华生称之为“黑箱作业行为还是病态的行为都是经过学习而获得的,也可以通过学习而更改、增加或消除,认为查明了环境刺激与行为反应之间的规律性关系,就能根据刺激预知反应,或根据反应推断刺激,达到预测并控制动物和人的行为的目的。

他认为,行为就是有机体用以适应环境刺激的各种躯体反应的组合,有的表现在外表,有的隐藏在内部,在他眼里人和动物没什么差异,都遵循同样的规律。

后期(新行为主义)1930年起出现了新行为主义理论,以托尔曼为代表的新行为主义者修正了华生的极端观点。

他们指出在个体所受刺激与行为反应之间存在着中间变量,这个中间变量是指个体当时的生理和心理状态,它们是行为的实际决定因子,它们包括需求变量和认知变量。

需求变量本质上就是动机,它们包括性,饥饿以及面临危险时对安全的要求。

认知变量就是能力,它们包括对象知觉、运动技能等等。

在新行为主义中另有一种激进的行为主义分支,它以斯金纳为代表,斯金纳在巴甫装一特殊装置,压一次杠杆就会出现食物,他将一只饿鼠放入箱内,它会在里面乱跑乱碰,自由探索,偶然一次压杠杆就得到食物,此后老鼠压杠杆的频率越来越多,即学会了通过压杠杆来得到食物的方法,斯金纳将其命名为操作性条件反射或工具性条件作用,食物即是强化物,运用强化物来增加某种反应(即行为)频率的过程叫做强化。

斯金纳认为强化训练是解释机体学习过程的主要机制。

斯金纳行为主义的特点斯金纳的观点在某些方面再现了华生的行为主义。

一位心理学史家写道,“华生的精神是不灭的,这种精神得到净化和纯化,通过斯金纳的作品而继续存在”。

斯金纳的行为主义研究的是行为反应。

他关心的是描绘,而不是解释行为。

他的研究涉及的仅仅是可观察的行为。

他相信科学研究的任务是确立实验者控制的刺激条件和有机体随后反应之间的函数关系斯金纳不关心有机体体内发生了什么,他不愿意对此进行推测。

他的研究规划中不包含内部实体的假设,不管这种假设涉及的是中介变量、内驱力还是生理过程等。

在刺激和反应之间不管发生了什么,都不是斯金纳行为主义关注的那种客观数据。

因此,斯金纳的这种纯粹描述行为主义被人们称为“空洞有机体”的方法不是没有理由的。

有机体是被环境中的力量所控制的,是受外部世界决定的,而不是它们自己的内部力量所决定的同许多同时代的人相比,斯金纳并不认为有必要使用大量被试,或者对被试群体的平均反应进行统计比较。

他的方法是对单一被试进行综合研究操作性条件作用的过程斯金纳进一步提出两种学习形式:一种是经典式条件反射学习,用以塑造有机体的应答行为;另一种是操作式条件反射学习,用以塑造有机体的操作行为。

西方学者认为,这两种反射是两种不同的联结过程:经典性条件反射是S--R的联结过程;操作性条件反射是R-S 的联结过程。

这便补充和丰富了原来行为主义的公式。

1.操作性条件反射的建立如果一个操作发生后,接着给予一个强化刺激,那么其强度就增加。

斯金纳的操作性条件反射所建立的原理,在许多动物和人类的学习中得到印证。

例如,鸽子偶一抬高头,受到强化,此后会继续抬高它的头;婴儿偶尔叫一声“妈”,妈妈便报以微笑和爱抚,于是孩子学会了叫“妈妈”。

斯金纳甚至依据这个原理,训练两只鸽子玩一种乒乓球游戏,获得成功。

实际上,只要巧妙安排强化程序,可以训练动物习得许多复杂的行为。

2.操作性条件反射的消退关于操作性条件反射的消退,斯金纳总结说:“如果在一个已经通过条件化而增强的操作性活动发生之后,没有强化刺激物出现,它的力量就削弱。

”可见,与条件作用的形成一样,消退的关键也在于强化。

例如,白鼠的压杆行为如果不予以强化,压杆反应便停止。

学生某一良好反应未能受到教师充分的关注和表扬,学生便最终放弃这一作出良好反应的努力。

但是,反应的消退表现为一个过程。

即一个已经习得的行为并不即刻随强化的停止而终止,而是继续反应一段时间,最终趋于消失。

斯金纳以实验表明,一只已经习得压杆反应的白鼠在强化被停止之后,仍然能按压杠杆达50~250次之多,然后最终停止反应。

至于消退的时间,则与该习得反应本身力量的强弱成正比,即如果原来反应非常牢固,那么消退的时间较长,反之亦然。

例如,在上述实验中,受过多次强化的白鼠在强化停止后,可连续按压杠杆250次左右,而仅受过一次强化的白鼠在强化停止后连续按压杠杆的次数为50次左右。

所以,消退过程的时间长短也是斯金纳衡量操作性条件反射力量的一个指标。

3、操作性条件反射实验斯金纳关于操作性条件反射作用的实验,是在他设计的一种动物实验仪器即著名的斯金纳箱中进行的。

箱内放进一只白鼠或鸽子,并设一杠杆或键,箱子的构造尽可能排除一切外部刺激。

动物在箱内可自由活动,当它压杠杆或啄键时,就会有一团食物掉进箱子下方的盘中,动物就能吃到食物。

箱外有一装置记录动物的动作。

斯金纳的实验与巴甫洛夫的条件反射实验的不同在于:(1)在斯金纳箱中的被试动物可自由活动,而不是被绑在架子上;(2)被试动物的反应不是由已知的某种刺激物引起的,操作性行为(压杠杆或啄键)是获得强化刺激(食物)的手段;(3)反应不是唾液腺活动,而是骨骼肌活动;(4)实验的目的不是揭示大脑皮层活动的规律,而是为了表明刺激与反应的关系,从而有效地控制有机体的行为。

斯金纳通过实验发现,动物的学习行为是随着一个起强化作用的刺激而发生的。

斯金纳把动物的学习行为推而广之到人类的学习行为上,他认为虽然人类学习行为的性质比动物复杂得多,但也要通过操作性条件反射。

操作性条件反射的特点是:强化刺激既不与反应同时发生,也不先于反应,而是随着反应发生。

有机体必须先作出所希望的反应,然后得到“报酬”,即强化刺激,使这种反应得到强化。

学习的本质不是刺激的替代,而是反应的改变。

斯金纳认为,人的一切行为几乎都是操作性强化的结果,人们有可能通过强化作用的影响去改变别人的反应。

在教学方面教师充当学生行为的设计师和建筑师,把学习目标分解成很多小任务并且一个一个地予以强化,学生通过操作性条件反射逐步完成学习任务。

强化斯金纳用“操作性反应(operant)”来解释箱子里动物的行为,以区别巴甫洛夫和华生等的观点。

他认为,巴甫洛夫等的实验对象的行为是刺激引起的反应,称为“应答性反应(respondents)”;而他的实验对象的行为是有机体自主发出(emitted)的,称为“操作性反应(operant)”。

前者往往是种不随意的行为;后者大多是随意的或有目的的行为。

在大多数情况下,被动引出的反应在重要性程度上比主动发出的反应要逊色得多。

因为,在应答性行为中,有机体是被动地对环境作出反应;而在操作性行为中,有机体是主动地作用于环境。

经典条件作用只能用来解释基于应答性行为的学习,斯金纳把这类学习称为“S(刺激)类条件作用”。

另一种学习模式,即操作性或工具性条件作用的模式,则可用来解释基于操作性行为的学习,他称为“R(强化)类条件作用”。

斯金纳认为,人类从事的绝大多数有意义的行为都是操作性的。

例如,步行上学、读书写字、回答问题等,都是操作性行为的例子。

当然,也许有人会说,事实上存在着许多引发这些反应的刺激。

对此,斯金纳并不想否认,但他坚持认为,即便存在引出这些反应的刺激,它们在学习中也并不占主要地位。

操作条件作用的模式认为,不管有没有刺激存在,如果一种反应之后伴随一种强化,那么在类似环境里发生这种反应的概率就增加。

而且,强化与实施强化的环境一起,都是一种刺激,们可以以此来控制反应。

这样,任何作为强化的结果而习得的行为,都可以被看作是操作条件作用的例子。

人们由此把斯金纳的理论称为强化理论。

在斯金纳看来,重要的刺激是跟随反应之后的刺激(强化),而不是反应之前的刺激,因此反应之后要给予及时强化。

为了简便起见,可以把斯金纳所观察的对象分为两类:自变量(即在实验中可以直接控制的因素)和因变量(即实验者无法直接控制、受自变量影响的因素)。

斯金纳不关心中介变量,他认为中介变量是无效的,而且常常是有害的,因为它们把人们的焦点放在想象的构成上,而不是放在现实上。

斯金纳试图回答的中心问题是:自变量(强化的类型和强化的安排)是如何影响学习的。

斯金纳用条件作用的原理来解释学习,是基于这样一种观点:人们通常都是以一种增加愉快、减少痛苦的方式来行事的。