世界钢铁历史发展概况.doc

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:4

钢铁产业60年发展历程1、1947-1957建国初期,在废墟上建立的新中国钢铁产业当时的钢铁工人在物资极度匮乏的条件下凭借着能够吃苦耐劳的品质,发扬艰苦奋斗的精神,有力的推动了钢铁产业尽快的恢复生产。

鞍钢,本钢,石景山钢铁厂(首钢前身)等的高炉很快的恢复投产。

1950年抗美援朝爆发后,钢铁工人更是发扬与高炉共存亡的精神,大力恢复和发展钢铁的生产,以支持抗美援朝战争。

从1949年到1952年,国民经济逐步得到恢复和发展,为实现社会主义工业化做好了前期准备。

2、一五计划时期针对钢铁工业在重工业,以及在国民经济发展中的重要作用,国家制定了“以钢为纲”的工业发展指导方向。

鞍钢的扩建,包钢,武钢的建设标志着新中国钢铁产业的新纪元。

在一五初期,几大钢铁企业逐步由恢复开始发展起来。

1956年4月25日,毛泽东发表论“十大关系”,提出中央和地方均要积极发展钢铁企业,沿海和内地均要发展钢铁企业,不仅要有大型钢厂,还要建立中小型钢厂的指示,从而形成了钢铁部门大中小并举的一贯方针。

确立了除鞍钢,武钢,包钢外还要在山西太原,四川重庆,湖南湘潭,安徽马鞍山,北京石景山创办中型钢铁企业,在河北邯郸,河南安阳,山东济南,江苏南京,新疆乌鲁木齐,贵州贵阳,安徽合肥等十八个省市创办小型钢铁企业的产业布局。

钢铁产业逐步建设发展形成了“三大”、“五中”、“十八小”的格局。

这一系列技术上规模建设上的重大突破和进展为一五计划计划中所定的钢产量的顺利实现奠定了基础,给新中国的钢铁产业发展建立了很大的信心。

一五计划规定1957年钢铁工业产值为33.1亿元,实际达到46.5亿元,平均每年增长29.8%。

钢铁产量1957年生铁594万吨,钢535万吨,钢材436万吨,平均增长率分别达到25.2%,31.7%和31%。

钢材品种1952年全国能冶炼的钢种170个左右,到1957年增加到352个,1952年可生产的钢材品种300多个,到1957年增加到4000多个。

钢铁行业发展历史1. 引言钢铁行业的发展与人类社会的进步紧密相连。

从石器时代的铁陨石,到现代的高强度合金钢,钢铁一直是推动社会前进的重要物质。

本文将带您回顾钢铁行业的发展历程,分析其背后的技术革新和社会经济因素。

1.1 概述钢铁,这一古老而现代的材料,自其诞生之初就与人类文明的发展息息相关。

从早期的陨铁,到后来的铸铁、熟铁,再到现代的合金钢,其发展历程体现了人类科技的巨大进步。

钢铁的生产技术、质量和应用领域的不断革新,也极大地推动了工业、建筑、交通和其他领域的发展。

1.2 文章结构本文将分为三个主要部分:早期钢铁行业的发展、近代钢铁行业的崛起,以及现代钢铁行业的转型与挑战。

通过这三个阶段,我们将深入探讨钢铁行业的发展历程、重大事件、技术进步和社会经济影响。

1.3 目的本文旨在全面展示钢铁行业的发展轨迹,分析不同阶段的发展特点和影响因素。

希望通过这一研究,能够为读者提供一个关于钢铁行业发展历程的全景视图,更好地理解这一行业对人类社会的深远影响。

早在公元前4000年左右,人类就已经开始使用铁器。

早期的铁大多来源于陨石或富含铁的矿石。

随着采矿和冶炼技术的发展,人们开始有意识地开采和加工铁矿石。

这一时期的钢铁生产技术相对简单,主要采用“块炼法”和“生铁冶铸法”。

钢铁的品质和使用范围都受到很大限制。

2.1 铁矿的开采与初加工早期的铁矿开采受限于技术条件,主要集中在少数富矿地区。

人们大多采用露天开采的方式,通过爆破和简单的机械来挖掘铁矿石。

初加工主要是将矿石破碎和筛选,以便于后续的冶炼过程。

2.2 冶炼技术的发展随着人们对铁矿石的冶炼技术不断进步,出现了多种冶炼方法。

从最初的小型熔炉到后来的大型高炉,冶炼效率和产出的铁质量都有了显著提高。

这一时期的冶炼技术主要依赖燃料(如木材或煤炭)的高温还原作用,将铁矿石炼成铁块或生铁。

2.3 钢铁的初步应用随着铁器在农业、战争和日常生活中的广泛使用,人们对钢铁的需求量逐渐增加。

钢铁的发展历程钢铁是一种具有高强度、耐腐蚀性和可塑性的合金材料,自古以来一直在人类文明的发展中扮演着重要角色。

本文将介绍钢铁发展的主要历程。

钢铁的历史可以追溯到数千年前的铁器时代。

在古代,人们主要使用铁制作一些简单的工具和武器。

然而,古代的铁质并不纯净,含有很多杂质,使其质地脆弱。

这限制了铁在冶金领域的应用。

到了18世纪,工业革命的到来催生了钢铁业的发展。

英国的工程师亨利·贝辛分离出了钢铁中的杂质,发明了一种能够生产出高质量钢铁的炼钢方法。

这种方法被称为贝辛法,它使用石炭来还原铁矿石,从而降低了钢铁中的碳含量。

这种贝辛法改变了钢铁生产的面貌,使得钢铁从一种昂贵的奢侈品变成了大规模生产的实用材料。

19世纪,随着工业化的加速发展,特别是铁路、桥梁和建筑业的繁荣,对钢铁的需求不断增加。

同时,马丁·贝塞麦发明了一种新的炼钢方法,被称为马丁炼钢法。

这种方法使用了一种被称为马丁窑的设备,能够使炼钢过程更加高效和可控。

这一发明进一步推动了钢铁产业的发展,使得钢铁得以在许多领域取代了铸铁和其他材料。

20世纪初,随着电力的广泛应用和科技的进步,钢铁行业迎来了又一轮的革新。

安托万·博羅曼在1907年发明了一种新的炼钢方法,被称为博羅曼法。

这种方法采用了一种新型的电炉,使用电弧来加热和熔化原材料。

相比于传统的炼钢方法,博羅曼法具有更高的生产效率和更好的质量控制。

这一发明不仅改变了钢铁行业的生产方式,也为钢铁的广泛应用打开了新的大门。

随着时间的推移,钢铁行业的发展越来越多地依赖于新技术的引入和创新。

例如,冶金工程师们发明了各种新的钢铁合金,使钢铁具有更多的特性和用途。

同时,开发出更高效和环保的生产方法,为钢铁行业的可持续发展打下了基石。

今天,钢铁仍然是世界上最重要的工业材料之一。

它被广泛应用于建筑、汽车、航空航天、能源和制造业等领域。

随着全球经济的发展,对高强度、轻质和可持续的钢铁需求也在不断增长。

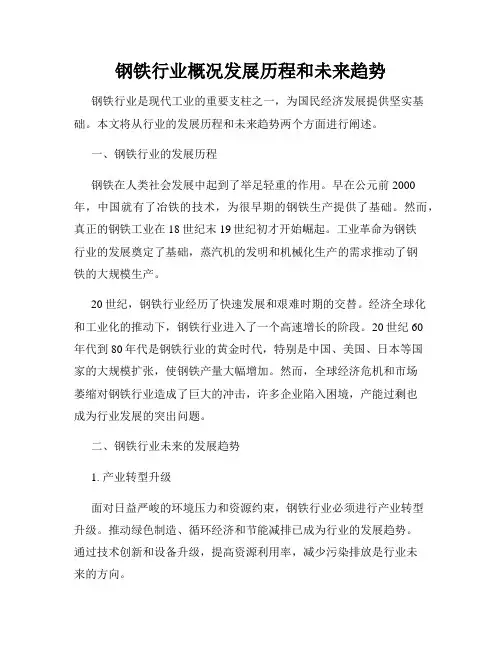

钢铁行业概况发展历程和未来趋势钢铁行业是现代工业的重要支柱之一,为国民经济发展提供坚实基础。

本文将从行业的发展历程和未来趋势两个方面进行阐述。

一、钢铁行业的发展历程钢铁在人类社会发展中起到了举足轻重的作用。

早在公元前2000年,中国就有了冶铁的技术,为很早期的钢铁生产提供了基础。

然而,真正的钢铁工业在18世纪末19世纪初才开始崛起。

工业革命为钢铁行业的发展奠定了基础,蒸汽机的发明和机械化生产的需求推动了钢铁的大规模生产。

20世纪,钢铁行业经历了快速发展和艰难时期的交替。

经济全球化和工业化的推动下,钢铁行业进入了一个高速增长的阶段。

20世纪60年代到80年代是钢铁行业的黄金时代,特别是中国、美国、日本等国家的大规模扩张,使钢铁产量大幅增加。

然而,全球经济危机和市场萎缩对钢铁行业造成了巨大的冲击,许多企业陷入困境,产能过剩也成为行业发展的突出问题。

二、钢铁行业未来的发展趋势1. 产业转型升级面对日益严峻的环境压力和资源约束,钢铁行业必须进行产业转型升级。

推动绿色制造、循环经济和节能减排已成为行业的发展趋势。

通过技术创新和设备升级,提高资源利用率,减少污染排放是行业未来的方向。

2. 供给侧结构性改革钢铁行业供给过剩是当前面临的主要问题之一。

为了解决这个问题,供给侧结构性改革是必然的选择。

通过淘汰落后产能、推进兼并重组、加大技术改造力度等措施,优化行业结构,实现供给与需求的平衡。

3. 国际市场竞争加剧全球钢铁产能过剩导致国际市场竞争愈发激烈。

中国作为全球最大的钢铁生产和消费国,必须积极应对国际市场竞争。

加强国际合作,寻找新的市场机会,提高产品质量和附加值,增强企业竞争力,成为行业发展的关键。

4. 产业链整合和创新钢铁产业的发展需要与上下游产业链的紧密配合。

促进煤炭、铁矿石等资源供应的稳定,加强与建材、交通等行业的协同创新,提高产业链的附加值。

此外,通过数字化技术的应用,实现智能制造,提高工作效率和产品质量。

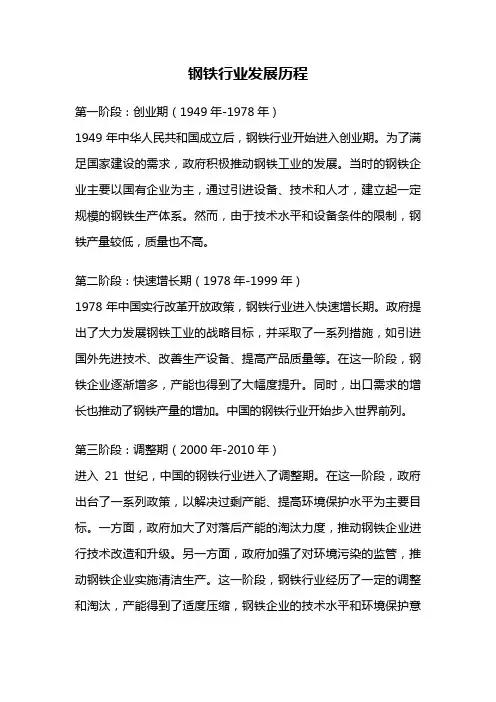

钢铁行业发展历程第一阶段:创业期(1949年-1978年)1949年中华人民共和国成立后,钢铁行业开始进入创业期。

为了满足国家建设的需求,政府积极推动钢铁工业的发展。

当时的钢铁企业主要以国有企业为主,通过引进设备、技术和人才,建立起一定规模的钢铁生产体系。

然而,由于技术水平和设备条件的限制,钢铁产量较低,质量也不高。

第二阶段:快速增长期(1978年-1999年)1978年中国实行改革开放政策,钢铁行业进入快速增长期。

政府提出了大力发展钢铁工业的战略目标,并采取了一系列措施,如引进国外先进技术、改善生产设备、提高产品质量等。

在这一阶段,钢铁企业逐渐增多,产能也得到了大幅度提升。

同时,出口需求的增长也推动了钢铁产量的增加。

中国的钢铁行业开始步入世界前列。

第三阶段:调整期(2000年-2010年)进入21世纪,中国的钢铁行业进入了调整期。

在这一阶段,政府出台了一系列政策,以解决过剩产能、提高环境保护水平为主要目标。

一方面,政府加大了对落后产能的淘汰力度,推动钢铁企业进行技术改造和升级。

另一方面,政府加强了对环境污染的监管,推动钢铁企业实施清洁生产。

这一阶段,钢铁行业经历了一定的调整和淘汰,产能得到了适度压缩,钢铁企业的技术水平和环境保护意识也得到了提升。

第四阶段:转型升级期(2011年至今)从2011年开始,中国的钢铁行业进入了转型升级期。

政府提出了促进钢铁行业转型升级的战略目标,并出台了一系列政策支持。

钢铁企业开始加大技术创新力度,推动新技术、新工艺的应用。

同时,政府鼓励钢铁企业进行产业结构调整,加强产品附加值的提升。

在这一阶段,钢铁行业逐渐向高端产品和服务转型,提高了整体竞争力。

总结起来,钢铁行业经历了创业期、快速增长期、调整期和转型升级期四个阶段。

在这个过程中,政府的引导和支持起到了至关重要的作用。

钢铁行业也在不断创新、调整和优化中,逐步实现了从数量扩张到质量提升、从低端产品到高端产品的转变。

未来,随着技术的不断进步和市场需求的变化,钢铁行业将继续面临新的挑战和机遇,需要不断适应和应对。

钢铁行业发展历程钢铁行业发展历程可以追溯到古代,人类最早的铁器可以追溯到公元前1500年左右的青铜时代。

然而,真正的大规模钢铁产业的兴起始于18世纪末的工业化时期。

以下是钢铁行业发展的主要里程碑:1. 第一次工业革命(18世纪末-19世纪初):蒸汽机的发明使得铁矿石的开采和钢铁生产变得更加高效。

英国在这一时期成为了钢铁行业的领导者。

2. 高炉技术的发展(19世纪中叶):英国工程师亨利·贝克特发明了高炉,使钢铁生产更加便捷和经济。

这一技术的引入进一步推动了全球钢铁产业的发展。

3. 制钢工艺的改进(19世纪末):英国工程师亨利·贝塞麦尔提出了贝塞麦尔法,通过这种工艺可以在封闭容器中将生铁转化为钢。

这一技术的引入使得钢铁生产能力大幅提升。

4. 钢铁产量大幅增长(20世纪初-中期):钢铁的广泛应用于车辆、建筑、船舶等领域,推动了全球产量的快速增长。

美国和德国等国家在这一时期成为了钢铁生产的重要力量。

5. 第二次世界大战及战后重建(20世纪中叶):战争带来了对钢铁的大量需求,钢铁行业在战后重建中扮演了重要角色。

欧洲、日本和美国等地迅速恢复了其钢铁生产能力。

6. 钢铁行业的全球化(20世纪后期):随着全球贸易的扩大和经济一体化的加深,钢铁行业逐渐走向全球化。

中国、印度等发展中国家成为了全球钢铁生产的主要参与者。

7. 环境保护与可持续发展(21世纪初):钢铁行业面临着日益严格的环境法规和消费者对可持续生产的需求。

许多国家开始采取措施,推动钢铁行业向更环保、更可持续的方向发展。

总之,钢铁行业在过去几个世纪里经历了不断的技术革新和产能扩张。

随着全球工业化的不断推进和全球贸易的增长,钢铁仍然是现代社会中不可或缺的基础材料之一。

钢铁行业历史走势一、引言钢铁行业作为国民经济的重要支柱产业,对于国家的工业化和现代化进程起到了至关重要的作用。

本文将从钢铁行业的起源和发展、全球钢铁行业的演变、中国钢铁行业的发展以及未来趋势等几个方面,对钢铁行业的历史走势进行探讨。

二、钢铁行业的起源和发展钢铁的历史可以追溯到公元前2000年左右,当时人们已经开始使用铁器。

而真正的钢铁产业起源于18世纪的英国工业革命,随着蒸汽机的发明和煤炭的广泛使用,钢铁行业得到了迅猛发展。

19世纪末20世纪初,钢铁行业成为了世界工业化的代表,为工业革命和现代化进程提供了强大的动力。

三、全球钢铁行业的演变20世纪初,欧美国家是全球钢铁生产的主要力量,英国、德国、美国等国家的钢铁企业居于世界领先地位。

然而,在二战后,随着亚洲国家工业化进程的加速,日本、韩国等国家的钢铁产能迅速增长,逐渐崛起为全球钢铁生产的重要参与者。

21世纪以来,随着全球经济的快速发展和国际贸易的深入推进,中国成为了全球最大的钢铁生产国。

中国的钢铁产能远远超过其他国家,但也面临着环境污染和过剩产能等问题。

四、中国钢铁行业的发展中国的钢铁行业经历了从无到有、从小到大的发展过程。

20世纪50年代到70年代,中国的钢铁产能较低,主要依靠苏联援助来满足国内的需求。

改革开放以后,中国的钢铁行业得到了快速发展,特别是在20世纪90年代以后,中国的钢铁产能大幅增加,出口量不断上升,成为全球钢铁行业的重要参与者。

然而,随着国内经济增长的放缓和国际市场需求的下降,中国钢铁行业面临着产能过剩和环境污染等问题。

为了应对这些挑战,中国政府采取了一系列的措施,包括减少过剩产能、整合企业、提高环保标准等,以推动钢铁行业的健康发展。

五、未来趋势随着全球经济的不确定性和环境保护的重要性日益凸显,钢铁行业将面临新的挑战和机遇。

未来的钢铁行业将更加注重绿色环保和可持续发展,推动技术创新和产业升级。

同时,随着新兴市场的崛起和基础设施建设的推进,钢铁行业仍将保持一定的需求增长。

钢铁的发展情况与趋势钢铁工业是现代工业的重要支柱之一,对经济发展和国家实力具有重要影响。

以下是钢铁的发展情况与趋势。

一、发展情况1. 历史发展:钢铁工业源远流长,在中国古代已有铁的冶炼和使用。

而现代钢铁工业的起步可以追溯到19世纪的工业革命。

20世纪以来,随着科技的进步和全球化的推进,钢铁工业得以迅速发展。

2. 产量增长:钢铁产量一直呈现增长态势。

根据数据显示,中国钢铁产量自20世纪80年代以来不断攀升,成为世界最大的钢铁生产国。

同时,印度、日本和韩国等亚洲国家也有相当规模的钢铁产量。

3. 技术进步:随着科技的进步,钢铁生产技术得到不断改进,实现了从传统的高炉冶炼到现代的转炉冶炼的转变。

同时,还出现了新的钢铁冶炼技术,如电炉冶炼、氧气转炉炼钢等,提高了生产效率和产品质量。

4. 国际贸易:钢铁是国际贸易中的重要品种之一。

各国之间通过钢铁贸易实现资源共享和互利共赢。

同时,国际竞争也日趋激烈,钢铁贸易保护主义抬头,导致国际钢铁市场价格波动较大。

二、发展趋势1. 产业转型升级:传统的高炉冶炼方式对环境污染较大,未来钢铁行业需要进行产业转型升级,实现绿色发展。

技术创新和装备升级将成为发展的关键。

同时,数字化、自动化和智能化的应用将进一步提高生产效率和降低成本。

2. 新材料的应用:随着科技的不断进步,新材料的研发和应用将为钢铁工业带来新的发展机遇。

如高强度钢、耐腐蚀钢、特殊钢等,在汽车、航空航天、建筑等领域的应用将进一步提升钢铁产品的附加值。

3. 环保节能:钢铁工业是能源消耗大户,未来的发展将越来越注重节能减排。

绿色冶炼技术的应用和能源清洁化将成为发展的方向。

同时,企业也将加大科研力度,寻找新的节能减排技术和替代能源。

4. 能源依赖结构的变化:未来的能源格局可能会发生变化,新能源的比例可能会增加,而煤炭等传统能源的供给可能会减少。

这将对钢铁行业的能源依赖结构产生影响,促使钢铁企业加大能源结构多元化的努力。

综上所述,钢铁工业作为现代工业中的重要组成部分,其发展情况持续增长,同时也面临诸多挑战与变化。

钢铁产业的发展历程从古代冶炼黄铜、银、金、铁器的传统手工操作发展到焦炭炼铁,钢铁产业经历了漫长的历史发展。

随着城市化、工业化的步伐加快,在全球范围内,钢铁产业成为了支撑经济持续增长的支柱产业之一。

本文将从钢铁产业的起源、发展到现代,探究钢铁产业的发展历程。

一、钢铁产业的起源钢铁产业的起源可以追溯到公元前1300年左右的东地中海地区,当时在土耳其小亚细亚的赫梯王国,人们就已经发现了如何将铜矿烧制成铜铁。

而在公元前11世纪,就有人在金字塔和埃及太阳神庙的金属箔中发现了残留的铁。

此外,印度及中东等地的铁器也开始出现。

在中国,早在公元前1世纪,已出现了几千年的冶金文化,先人们以手工方法从铜矿、铁矿中提取化学元素,时代不断推进,人类对金属的认识逐渐加深,这是钢铁产业发展的基础。

二、钢铁产业的发展1.手工制铁时期人类制造铁器的历程,长达三千年。

早期的钢铁产业,没有生产线、没有机器装置、没有现代化的管理模式,在印度、叙利亚、葡萄牙等地区历史有名的“钢铁绿洲”中,当地居民采用手工锤打、锻造以及火成烧制等方法,将铁器制成了各种形状。

这个时期的钢铁产业,特点是生产效率低、劳动强度大,质量不稳定等。

2.焦化冶炼时期钢铁焦化炼铁是人类历史上对资源和环境最大的一次破坏。

钢铁焦化炼铁工业的起源可以追溯到18世纪的英国,在这个时期,在英格兰北部的服役初级钢铁产区发现了煤、铁之间的相对位置,煤炭燃料开始在小型的锅炉中燃烧,将生铁炼制出来,从而开创了钢铁焦化炼铁的历史。

3.现代工业时期在全球范围内,现代化的钢铁生产制造业开始在19世纪中叶到20世纪初期形成。

这个时期,机械设备、热水浴、高炉等先进技术,大规模的应用于钢铁生产中。

而另一方面,随着电子技术、先进制造技术等现代工业技术的发展,钢铁产业从一个经典的重工业,开始向智能制造业领域更加转型升级。

三、现代产业时期:智能制造经过数百年的发展,钢铁产业如今进入了新的时代——智能制造。

世界钢铁产业发展历史钢铁产业的发展历史可以追溯到公元前4000年左右的铁器时代。

在这个时期,人类开始使用和制造铁器,从而改变了人类社会的进程和生活方式。

古代钢铁产业的发展主要取决于当时的技术水平和资源条件。

一开始,钢铁产业主要集中在中东地区和地中海地区。

在这些地区,人们使用冶炼技术将矿石加热并冷却,从而得到铁和钢。

这种古代冶炼技术称为冶金,它为人们提供了用于建造武器、工具和建筑等的材料。

然而,钢铁产业的发展真正加速是在18世纪的工业革命时期。

在这个时期,人们发明了一种新的冶炼技术,称为焦化冶炼。

这种技术使用高温和化学反应来将铁矿石转化为铁和钢。

这种技术的革命性在于它不仅提高了钢铁的质量和产量,而且减少了生产成本和时间。

工业革命时期的钢铁产业发展主要集中在欧洲,尤其是英国。

英国以其丰富的煤矿资源和先进的技术水平成为了世界钢铁产业的中心。

英国的钢铁工业不仅为国家经济带来了巨大的财富,还推动了其他工业部门的快速发展。

随着时间的推移,其他国家也逐渐进入了钢铁产业。

在19世纪末和20世纪初,美国、德国、法国等国家的钢铁产量迅速增长。

这些国家通过引进新的冶炼技术和设备,以及充足的资源和劳动力,成为了全球钢铁产业的重要参与者。

20世纪的钢铁产业发展主要受到两次世界大战的影响。

在战争期间,钢铁产业成为军事建设的关键部门,为战争提供了大量的军事装备和建筑材料。

战后,许多国家开始重建自己的钢铁产能,并将钢铁工业作为国家发展的重点产业。

到了20世纪后期,随着全球化和技术发展的加速,钢铁产业开始面临新的挑战。

许多传统的钢铁生产国面临着资源短缺、环境压力、市场竞争等问题。

与此同时,新兴经济体如中国、印度等开始崛起,成为全球钢铁产业的重要力量。

目前,钢铁产业正在经历着转型和创新。

人们开始研究和开发新的冶炼技术,以提高能源效率和减少环境污染。

同时,钢铁产业也向高附加值和高品质的产品转型,以满足消费者日益增长的需求。

总的来说,世界钢铁产业的发展历史是一个由古代冶炼技术到工业革命和现代化的过程。

钢铁行业发展历程钢铁行业是我国的基础产业之一,自20世纪以来经历了长期的发展历程。

下面是其主要的发展阶段:第一阶段:初建(1949年-1965年)新中国成立初期,我国钢铁产业基础薄弱,生产设备老旧,产能有限。

为了满足国内工业化进程的需要,国家采取了大力发展钢铁产业的战略。

1950年代,我国从苏联引进了一批生产线并进行改造,开始了第一次五年计划的规划和建设。

截至1965年,我国钢铁年产量达到540万吨。

第二阶段:建设新阶段(1966年-1976年)此阶段受到文化大革命的影响,钢铁行业的发展相对缓慢。

然而,这一时期国家仍然不断投资和建设钢铁企业,加快了钢铁产业的发展。

1973年,首府钢厂在北京投产,预示着我国钢铁工业进入了一种新的发展阶段。

第三阶段:高速发展阶段(1977年-2000年)1978年,中国开始实施改革开放政策,为钢铁产业带来了新的发展机遇。

国家鼓励外商投资,并引进了先进技术和设备。

同时,通过国家计划和政策的支持,大力发展了钢铁产业,不断增加产能并提高生产水平。

到20世纪90年代末,我国钢铁年产量达到了1.9亿吨,成为世界上最大的钢铁生产国。

第四阶段:结构调整阶段(2001年-至今)进入21世纪,随着我国经济的逐渐转型和国际竞争的加剧,钢铁行业面临着一系列新的挑战。

国家开始重点推动钢铁行业的结构调整,着力提升产业的技术水平和降低能耗排放。

通过淘汰落后产能、整合产业链、推动企业的技术改造等措施,改善了钢铁行业的发展环境和产业结构。

同时,随着国内市场饱和和需求下降,我国钢铁行业也面临着去产能的压力。

可以看出,我国钢铁行业经历了从起步阶段到高速发展再到结构调整的历程。

随着我国经济的不断发展和需求的变化,钢铁行业也将面临更多的挑战和机遇。

为了实现可持续发展,钢铁行业需要不断创新技术、改善环境效益,并加强与其他国家的合作与竞争,以保持其在国际市场的竞争力。

钢铁行业相关资料钢铁行业是一个与人类社会发展息息相关的重要行业,在工业化进程中起到了重要的支撑作用。

本文将从钢铁的历史发展、钢铁的生产工艺、钢铁企业的经营策略以及全球钢铁市场等方面进行论述,以便更好地了解钢铁行业。

一、钢铁的历史发展自古以来,钢铁一直是人类社会进步的象征。

早在公元前2000年左右,古代中国就已经掌握了炼钢的技术,并在冶炼上取得了重要突破。

在此后的几千年间,钢铁行业经历了多次重大变革和发展。

在工业革命时期,钢铁的大规模生产技术不断创新,使得钢铁逐渐成为工业化的基石,在交通、建筑、军事等领域发挥了重要作用。

二、钢铁的生产工艺钢铁的生产工艺从最早的手工锻造逐渐发展到现代的高炉冶炼。

高炉冶炼是目前主流的工艺方法,它通过将铁矿石与煤或焦炭等还原剂放入高炉中进行还原反应,最终得到铁水。

这种工艺方法虽然能够大规模生产,但同时也产生了大量的废气、废渣和废水等环境问题,对环境造成了一定的影响。

为了减少环境污染,各国纷纷推行了清洁生产技术,如废气脱硫、废渣回收等,以提高资源利用率和节能减排。

三、钢铁企业的经营策略钢铁企业的经营策略主要包括产品结构调整、降低成本和提高质量。

产品结构调整是指企业根据市场需求和竞争格局,调整产品组合,以适应市场需求变化。

降低成本是企业提高竞争力的重要手段,通过提高生产效率和优化生产流程,降低原材料和能源消耗,从而降低生产成本。

提高质量是企业获得市场份额的关键,通过引进先进设备和管理经验,加强质量控制,提升产品品质,提高市场竞争力。

四、全球钢铁市场全球钢铁市场是一个世界范围内的竞争激烈的市场。

中国是全球最大的钢铁生产国和消费国,其钢铁产能较为庞大,然而也面临着过剩产能和环境压力的挑战。

其他钢铁大国如印度、日本、韩国等也在努力提升自身的竞争力。

同时,全球钢铁市场还受到贸易保护主义和国际贸易争端的影响,如美国对进口钢铁征收的关税等,这对全球钢铁市场的平衡产生了较大的影响。

综上所述,钢铁行业作为一个重要的支柱产业,具有重要的经济和历史意义。

钢铁的发展历程钢铁的发展历程可以追溯到几千年前的古代文明。

最早的铁器出现于公元前1500年的古埃及和古巴比伦。

这些古代文明的人们通过加热和锻打来使铁产生硬度和强度,使其成为制造工具和武器的理想材料。

到了公元前6世纪,中国的春秋战国时期,冶铁技术进一步发展。

中国工匠通过精炼铁矿石,生产出了高品质的铁器,如剑、刀等。

同时,他们还发明了冶炼生铁的高炉和轧钢的技术,这些成就极大地推动了钢铁产业的发展。

在欧洲,古代希腊和罗马帝国的冶金技术也有了显著的进步。

他们采用了更加先进的炼铁炉和熔炼方法,生产出了更高品质的铁器。

然而,直到中世纪,欧洲的钢铁产业才真正迎来了飞跃。

在中世纪的欧洲,冶金技术得到了进一步改进。

炼铁炉的结构得到改良,使得更高温度下的冶炼成为可能。

这使得更多的碳能够溶解在铁中,从而产生更硬、更坚韧的钢。

这种新的钢在武器制造和建筑工程中得到了广泛应用。

工业革命是钢铁工业发展的关键转折点。

在18世纪末和19世纪初,英国的工业化进程迅猛发展。

托马斯·赫克利等工程师的发明改进了钢铁生产的关键技术,如高炉和煤气炉,使生产效率大大提高。

这促使钢铁产业成为了工业化时代最重要的基础材料之一。

随着时间的推移,钢铁工业在全球范围内迅速扩展。

美国、德国、日本等国家也相继建立起强大的钢铁工业体系。

到了20世纪,钢铁已成为现代工业化社会中不可或缺的基础材料。

钢铁被广泛应用于建筑结构、交通工具、机械设备、电子产品等领域。

现代钢铁工业也面临着挑战和变革。

环境保护和资源可持续利用的要求,推动钢铁企业不断改进生产工艺,降低能耗和排放。

同时,新材料技术的发展也对传统钢铁产业构成了一定的竞争压力。

总的来说,钢铁的发展历程经历了古代文明时期的起步,中世纪的进步,工业革命的飞速发展以及现代钢铁工业的全球扩张。

它的重要性不仅在于作为材料的性质,更在于它对于经济发展和社会进步的不可替代性。

世界钢铁历史发展概况

字体大小:大|中|小

钢铁工业是工业基础的基础。

它直接关系到一国经济的发展,地区经济部门与地域结构的变动。

常以钢铁的产量、消费量、特别是人均钢铁数量来衡量其经济发展水平。

现代钢铁工业始建于19世经初期,至今已有百年历史。

但直到第二次世界大战前,钢铁产量仍很有限,生产国也不多,且分布十分集中。

1937年总产量1.1亿多吨,多分布在大西洋北部沿岸地区的美国和西欧,该两地合占世界总产量的3/4,再加上前苏联则达87.5%。

这是战前世界三大钢铁生产基地。

形成原因:西欧是资本主义工业化的源地,开发较早;美国起步迟,但进展迅速;苏联十月革命后,由于经济和国防的需要,大大加快了钢铁工业的发展。

各国丰富的煤铁资源,有利的经济技术和方便的运输条件都给钢铁工业发展提供了物质基础。

战后,特别是50年代以来,世界钢铁工业突飞猛进地向前发展,产量倍增,钢铁工业地域结构也随之发生了变化。

纵观世界钢铁工业发展与布局,有以下几个特点。

钢铁产量与钢铁生产国明显增加,钢铁工业地域东移50~70年代是世界钢铁产量迅猛发展时期,1950年只产1.89亿吨,1968.1972.1974年分别超过5亿吨、6亿吨、7亿吨,到1979年达到7.4亿吨(历史最高记录),其间净增加5.5亿多吨,年平均增长1900万吨。

同期,钢铁产量在1000万吨以上的国家由4个增加到16个,并出现了设备能力超过1亿吨的国家。

分析其迅速发展的原因;首先是世界不同经济类型的国家产业结构的调整,工业向重化学化发展,造船、汽车及建筑业的迅速发展,扩大了钢铁的需求量,钢铁工业成为许多国家的重点发展部门。

另一些国家为加快社会主义工业化进程;战败国要恢复发展经济;西方老钢铁生产国要维持其垄断地位;发展中国家为发展民族经济的需要,都相继扩大生产设备规模。

其次,当时国际市场上的铁矿石、煤炭、石油等原料、燃料不仅供给充足,且价格低廉,大大加快了世界钢铁工业的发展步伐。

还有生产技术的变革,如顶吹转炉与电炉炼钢的广泛应用等都是引起钢铁产量激增的重要因素。

进入80年代,世界性经济危机造成市场萎缩,能源供给紧张,发达国家产业结构的大调整等等,钢铁工业开工不足,产量停滞和下降。

现产量维持在7亿吨左右,1990年7.7亿吨。

世界钢铁工业地域结构变化的显著特点是打破了过去高度垄断局面;工业地域自西向东扩散的趋势日益明显。

从50年代中期开始,日本钢铁工业发展极为迅速,先后超过法国、英国、原联邦德国,到1980年多于美国跃居世界第二位。

同期,前苏联大力发展钢铁工业,于1971年越过美国,登上"冠军"的宝座。

进入70年代后,亚非拉发展中国家钢铁工业日益壮大,产量成倍增长。

亚洲的中国、印度、韩国、朝鲜发展迅速,特别是中国1982年超过原联邦德国成为世界第4钢铁生产大国,1991年已生产7000多万吨。

拉丁美洲的巴西年产2200多万吨,居世界第八位。

阿根廷、墨西哥产量都增长较快。

过去非洲除南非外几乎是空白。

近年来,埃及、阿尔及利亚都有发展。

实际上又呈现由"北"向"南"扩散的新趋势。

钢铁工业向大型化和现代化方向发展随着科学技术的进步与生产力水平的提高,钢铁工业明显走向大型化,现代化。

这适应技术经济合理性的要求,经济效益高。

目前设备能力在500万吨以上的钢铁厂有50家,占世界钢铁厂总数的2%,却拥有生产能力的1/2。

世界钢铁工业空间结构变化的特点从内陆资源指向型向临海消费指向型布局的总趋势。

第二次世界大战前的相当长的时间属内陆资源指向型布局。

早期木炭炼铁阶段,炼铁业分布在木材、铁矿石、河流运输方便和剩余劳动力充分的地方。

进入煤炭炼铁阶段后,工厂向大煤田、大铁矿集中,煤铁复合区是最理想的区位。

随着冶炼技术的改进,特别是炼铁焦比的下降,则由就煤而转向就铁布局。

形成三种钢铁工业地域类型:在大煤田区建钢铁联合企业,以德国的鲁尔区、乌克兰的顿巴斯区,美国的阿巴拉契亚区为代表;在铁矿区形成钢铁工业基地,以法国洛林区,俄罗斯的马格尼托哥尔斯克,我国的包钢、马钢、武钢为代表;介于煤铁资源运输线上的基地(钟摆式)以美国五大湖沿岸钢铁工业基地,俄罗斯的乌拉尔-库兹巴斯为代表。

50年代以来,世界钢铁工业向消费区布局成为主导方向。

新厂多建在工业中心,形成钢铁工业为主的综合性工业基地。

分析其原因,首先是布局条件变化所引起的,如能源消费构成的变化,运输条件的改善,特别是海上运输的发展,运输工具的革新,新资源来源地的出现等。

以铁矿石生产为例,战前开采和加工主要集中在西欧和北美洲的几个国家。

60年代后,在南部三大洲相继发现大型铁矿区。

巴西、澳大利亚铁矿石产量跃居世界的二、三位,并成为世界最大的两个铁矿石出口区。

还有加拿大、印度、委内瑞拉、秘鲁、利比里亚和毛里塔尼亚等都有出口。

老的铁矿石产地产量减少,自给率下降,如法国原为净出口国,现今60%靠进口,使钢铁工业与铁矿石生产地脱节,而靠进口原料、燃料的钢铁工业多趋向消费区建厂。

其次是技术经济的合理性,就地生产,就地消费,既节约时间又减少运费,可以降低成本,经济效益最高。

日本走出一条无资源国家靠进口原料、燃料,在消费区建大厂的成功之路。

钢铁工业日益向沿海、河、湖发展战后以来,新建的钢铁企业多向沿海、沿河、沿湖布局。

全世界大型钢铁厂有3/5分布在沿海地带。

其中半数以上是50年代后建成的。

成为带有普遍性的特征。

如法国的福斯、敦刻尔克,德国的不来梅,意大利的塔兰托,美国的雀点厂,中国的宝钢,特别是日本新的大型钢铁厂全部建在沿海地区。

德国鲁尔区经过调整,钢铁工业逐渐向莱茵河畔集中。

分析其主要原因:首先是原料、燃料靠进口,沿海港口在一定意义上是接近原料地;其次,钢铁原料与成品笨重,体积大、运费高;加之战后原材料的长距离运输已成为普遍现象,而以海运最为便宜,故多选沿海区位。

再次是港口设施和运输技术的日益先进,如人工挖深水港湾,建专业化码头,船舶大型化,装卸现代化等都为降低运费创造了条件。

最后,接近消费区还有利于形成综合工业区,能收到较好的经济效益。

世界钢铁工业集中在四个地区:北美洲、西欧、东欧和东亚。

尽管上述地区钢铁工业发展条件各异,并都受经济发展水平制约,但这四个地区都是世界工业生产高度发达的地区。

目前,中国是全球最大的钢铁生产国。

预计2005年中国的钢产量可超过3亿吨!

1、我国钢铁行业发展迅速

回顾中国钢铁工业的发展历程,1958-1965年,在"以钢为纲"方针指导下,炼钢能力增长3.46倍,炼铁能力增长2.95倍。

"六五"期间还完成了鞍钢、首钢、武钢、酒钢等重点企业和地方骨干企业的一批改造、扩建工程。

"七五"时期的1986-1989年新增炼钢能力511.8万吨,1989年,我国钢产量达到6159万吨,首次突破6000万大关,成为继美国、苏联、日本之后第4个产钢大国,1996年,我国钢产量达到

1.01亿吨,超过日本,连续九年成为世界钢材产量最大的国家。

2、钢铁行业地位重要

近年来,我国黑金属色冶炼及压延加工业职工人数在200万左右,约占工业行业职工数的5%;行业企业数量从1998年的3260家发展到2003年的4119家,企业数量占工业行业企业总数量的比重不断提高,2003年达到了2.1%;行业工业总产值也是呈不断增长的趋势,且占全国工业总产值的比重也不断提高,由1998年的

3.26%提高到2003年的7.03%。

这些数据表明,我国钢铁行业在工业经济中的地位十分重要。

?

但是,自亚洲金融危机之后,我国实行积极的财政政策,在推动经济发展的投资、消费及出口这三架马车中,国家主要采用投资这一手段,因此在最近几年固定资

产投资增长迅速,可这种投资拉动的增长模式带来了投资效率低下、资源紧张且浪费严重等问题,因此国家需要调整经济增长模式,走以消费拉动为主、集约型、可持续发展的发展模式。

?随着我国经济的发展,钢铁产业的发展十分迅速,但目前的钢材供给量已经基本满足国内的需求,故虽然随着经济的进一步发展,钢铁行业仍然有一定的发展空间,但其发展空间已远没有前几年这么大,故必须出台政策对钢铁行业进行规划。

?尽管我国的钢材供给量总体上已经基本满足国内的需求,但从产品结构上仍存在不足,线材等低端产品供大于求,而冷板、硅钢等产品仍需要大量进口。

据中国钢铁协会统计,2004年进口钢材中板材的比例仍高达85.6%,一些高技术含量、高附加值产品进口比例仍然较高,2004年同上年比较,进口热轧合金钢条杆增长44.3%,冷轧合金钢条杆增长61.8%,热轧合金中厚宽钢带增长171.1%,石油天然气钻探无缝管增长23.5%,高压锅炉钢管增长90.4%。

?随着钢铁行业的迅速发展,给相关辅助行业带来了压力,水、电、煤、以及运输行业趋于紧张,而由于我国钢铁企业所需的铁矿石主要依赖进口,2005年4月1日,国际铁矿石供应商的调价给我国钢铁企业带来了巨大的成本压力。

?我国钢铁企业前期粗放的发展模式,导致企业研发能力普遍不足、技术水平较低,导致产品较缺乏价格竞争力,也给环境带来了压力。