中药药理利水渗湿方药

- 格式:ppt

- 大小:5.16 MB

- 文档页数:89

中医《方剂学》祛湿剂(利水渗湿)——五苓散(《伤寒论》)一、组成猪苓十八铢,去皮(9克)、泽泻一两六铢(15克)、白术十八铢(9克)、茯苓十八铢(9克)、桂枝半两,去皮(6克)。

二、用法捣为散,以白饮和服方寸ヒ,日三服,多饮暖水,汗出愈,如法将息(现代用法:做散剂,每服3~6克,或作汤剂水煎服)。

三、歌括1.五苓散五苓散治太阳腑,白术泽泻猪苓茯;桂枝化气兼解表,小便通利水饮逐。

2.四苓散除却桂枝名四苓,溲赤便溏皆可服。

3.茵陈五苓散茵陈配入五苓散,湿热黄亦可除。

4.胃苓汤平胃五苓合方用,消积渗湿效突出。

四、功用利水渗湿,温阳化气。

五、主治1.外有表证,内停水湿。

头痛发热,烦渴欲饮,或水入即吐,小便不利,舌苔白,脉浮。

2.水湿内停。

水肿,泄泻,小便不利,以及霍乱吐泻等证。

3.痰饮。

脐下动悸,吐涎沫而头眩,或短气而咳者。

六、方解《伤寒论》原用本方治太阳表邪未解,内传太阳之腑,以致膀胱气化不利,遂成太阳经腑同病之蓄水证。

表邪未尽,故仍见头痛,发热,脉浮;邪入膀胱,气化不行,小便不利则为蓄水。

水蓄下焦,气不化津,水精不布,故烦渴欲饮;饮入之水,不得输布,故水入即吐而成“水逆证”。

总之,本方证是以水饮停蓄为患,故急应渗利蓄水,兼解外邪。

方中重用泽泻为君,取其甘淡性寒,直达膀胱,利水渗湿。

臣以茯苓、猪苓之淡渗,增强利水蠲饮之功;加白术健脾气而运化水湿。

更佐以桂枝一药二用,既外解太阳之表,又内助膀胱气化。

五药合方,则水行气化,表解脾健,而蓄水留饮诸疾自除。

本方重在渗湿利水,兼有健脾化气之功,故亦可用于水湿内停之水肿、小便不利;它如水湿下注之泄泻,以此分利小便,湿去泻必止。

痰饮,脐下动悸者,用本方渗湿利水,则饮去悸止。

霍乱属湿浊为患,兼有表邪者,亦可用本方治之。

七、附方及方论1.四苓散(《明医指掌》):白术、茯苓、猪苓、泽泻水煎服。

功用:渗湿利水。

主治:内伤饮食有湿。

小便赤少,大便溏泄。

2.茵陈五苓散(《金匮要略》):茵陈蒿末十分(10克)、五苓散五分(5克),上二物合,先食饮方寸ヒ(6克),日三服。

第四章利水渗湿药一、概述凡功能通利水道,渗除水湿的药物称为利水渗湿药。

利水渗湿药功能通利小便,具有排除停蓄体内水湿之邪的作用,可以解除由水湿停蓄引起的各种病症,并能防止水湿日久化饮,水气凌心等,故临床应用具有重要意义。

利水渗湿药主要适用于小便不利、水肿、淋症等病症。

对于湿温、黄疸、湿疮等水湿为患,亦具有治疗作用。

利水渗湿药味多甘、苦、淡,性多寒、平。

主要归肾、膀胱经,兼入脾、肺、小肠经。

二、利水渗湿药应用注意事项1.利水渗湿药功能有偏于利水渗湿、利水消肿、利水通淋以及利湿退黄之不同,应跟据具体病情适当选用。

2.水湿病症,有兼热兼寒之分,应用时需配合清热药与祛寒药同用。

如兼有脾虚不足,肾阳亏损者又应配合健脾、补阳药同用。

3.为加强利水效能,如膀胱气化失司,可配伍通阳化气药同用,肺气失宣者可配宣畅肺气药同用。

4.利水渗湿药效能有强有弱,质地有轻有重,故用量须适当掌握,个别药物用量过大可致伤正,尤宜慎用。

5.凡细小种子或研成粉末者,入汤煎服应于包煎。

6.利水渗湿药,对于阴虚不足者应慎用。

第一节利水消肿药歌诀:利水消肿泽薏苡,猪苓茯苓茯苓皮,玉米冬瓜赤小豆,蝼蛄葫芦与泽漆。

茯苓药用:多孔菌科真菌茯苓菌核的白色部份性味归经:甘、淡,平。

归心、肺、脾、肾经。

功效:利水渗湿,健脾,化痰,宁心安神临床应用:1.用于小便不利,水肿等症;茯苓功能利水渗湿,而药性平和,利水而不伤正气,为利水渗湿要药。

凡小便不利、水湿停滞的症候,不论偏于寒湿,或偏于湿热,或属于脾虚湿聚,均可配合应用。

如偏于寒湿者,可与桂枝、白朮等配伍;偏于湿热者,可与猪苓、泽泻等配伍;属于脾气虚者,可与党参、黄耆、白朮等配伍;属虚寒者,还可配附子、白朮等同用。

如:五苓散《伤寒论》:茯苓、猪苓、泽泻、白朮、桂枝。

治头痛发热,口燥咽干,烦渴饮水,水入即吐,小便不利。

2.用于脾虚泄泻,带下;茯苓既能健脾,又能渗湿,对于脾虚运化失常所致泄泻、带下,应用茯苓有标本兼顾之效,常与党参、白朮、山药等配伍。

中医《方剂学》祛湿剂(利水渗湿)——防己黄芪汤(《金匮要略》)一、组成防己一两(12克)、黄芪一两一分,去芦(15克)、甘草半两炒(6克)、白术七钱半(9克)。

二、用法上锉麻豆大,每抄五钱,生姜四片,大枣一枚,水盏半,煎八分,去温服,良久再服。

服后当如虫行皮中,以腰下如冰,后坐被上,又以一被绕腰以下,温令微汗,差(现代用法:水煎服,服后取微汗)。

三、歌括1.防己黄芪汤防己黄芪《金匮》方,白术甘草枣生姜;汗出恶风兼身肿,表虚湿盛服之康。

2.防己茯苓汤防己茯苓加芪桂,肢肿在皮宜煎尝。

四、功用益气祛风,健脾利水。

五、主治卫表不固,风水或风湿。

汗出恶风,身重,小便不利,舌淡苔白,脉浮者。

六、方解本方所治之风水、风湿,乃由正虚表气不固,外受风邪,以致水湿郁于肌表之证。

因表虚不固而汗出恶风;水湿停滞肌腠而身体重着,小便不利;舌淡属虚;苔白脉浮,为风邪在表。

风邪在表,理当汗解,表不解则邪不去,欲解其外,表气尚虚,若强汗之,必重伤其表,反招风邪,故不可单用解表除湿法,只宜益气固表与祛风行水并行。

方中防己祛风行水;黄芪益气固表,且能行水消肿;二药配伍,扶正驱邪,相得益彰,共为君药。

臣以白术,补气健脾,助脾运化;配黄芪,更有实卫之功。

使以甘草,培土和中,调和诸药,加姜、枣调和营卫。

六药相合,使表气得固,风邪得除,水道通利,脾气健运,则风水、风湿诸证自解。

七、附方及方论防己茯苓汤(《金匮要略》):防己三两(9克)、黄芪三两(9克)、桂枝三两(9克)、茯苓六两(18克)、甘草二两(6克)水煎服。

功用:益气通阳利水。

主治:皮水。

四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动者。

以上二方均为治水肿之常用方,防己黄芪汤用于风水表虚证,见有汗出恶风,脉浮身重者而防己茯苓汤用于皮水而兼阳虚者,症见四肢、皮肤肿盛,四肢聂聂动者。

八、文献摘录(方论)尤怡:风湿在表,法当从汗而解,乃汗不待发而自出,表尚未解而已虚,汗解之法不可守矣,故不用麻黄出之皮毛之表,而用防己驱之肌肤之里。

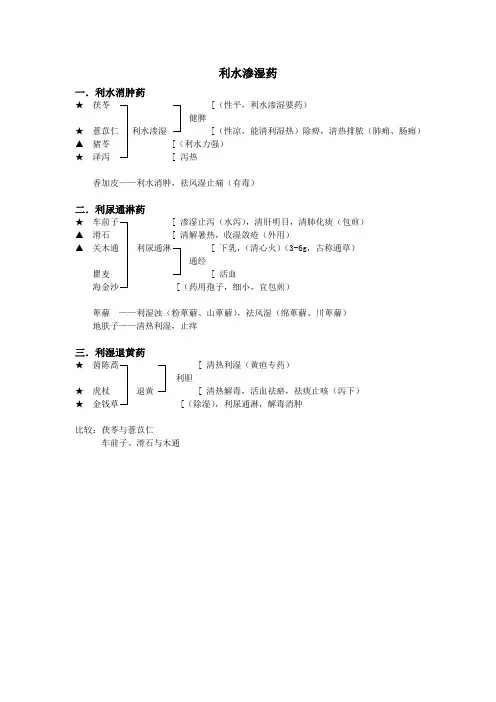

利水渗湿药

一.利水消肿药

★茯苓 [(性平,利水渗湿要药)

健脾

★薏苡仁利水渗湿 [(性凉,能清利湿热)除痹,清热排脓(肺痈、肠痈)▲猪苓 [(利水力强)

★泽泻 [ 泻热

香加皮——利水消肿,祛风湿止痛(有毒)

二.利尿通淋药

★车前子 [ 渗湿止泻(水泻),清肝明目,清肺化痰(包煎)

▲滑石 [ 清解暑热,收湿敛疮(外用)

▲关木通利尿通淋 [ 下乳,(清心火)(3-6g,古称通草)

通经

瞿麦 [ 活血

海金沙 [(药用孢子,细小,宜包煎)

萆薢——利湿浊(粉萆薢、山萆薢),祛风湿(绵萆薢、川萆薢)

地肤子——清热利湿,止痒

三.利湿退黄药

★茵陈蒿 [ 清热利湿(黄疸专药)

利胆

★虎杖退黄 [ 清热解毒,活血祛瘀,祛痰止咳(泻下)

★金钱草 [(除湿),利尿通淋,解毒消肿

比较:茯苓与薏苡仁

车前子、滑石与木通。

中药的方剂——祛湿利水剂

祛湿利水剂以利水渗湿药和芳香化湿药等为主组成的方剂的统称。

有化湿利水、通淋泄浊、逐水涤饮等作用。

脾虚则湿生,肾虚则水泛,肺气不宣则通调失职,膀胱气化不行水则小便不通,三焦气阻则决渎无权。

凡此诸脏腑机能失调,皆与水湿饮邪为患有关。

祛湿利水剂按功效可分为宣肺利水剂、健脾利湿剂、温阳利水剂、清热利湿剂、攻逐水饮剂、芳香化湿剂6类。

广泛用治肺失宣降,风水恶风;脾虚湿盛,水肿泄泻,痰饮眩悸;脾肾阳虚,阴寒水肿;湿蒸热蕴,湿温,暑湿,黄疸尿赤,带下黄稠,淋浊涩痛,湿热疮毒,痔漏肿痛,梅毒下疳;胸腹积水,二便秘结,阳实水肿;湿浊中阻,脘痞胀痛,呕吐泄泻等证。

使用时需注意的:湿邪重着黏腻,易阻气机,故祛湿利水剂中常配理气药同用,以求气化水行。

祛湿利水剂多由辛香温燥或甘淡渗利药组成,易耗伤阴津,素体阴虚津亏者慎用。

攻逐水饮剂多由峻下逐水药组成,药性猛烈,胸腹积水非形症俱实者不可轻投,且此类药物多具毒性,应中病即止,不可过服久用;体虚及孕妇尤当注意,避免中毒。

服药饮食禁忌:用治肾炎水肿者忌食盐,用治阴寒水肿者忌食

清泄食物,用治湿热黄疸者忌食油腻食物,用治湿热疮毒,皮肤病者忌食鱼、虾、蟹、猪头肉、猪蹄、鹅肉、鸡肉等荤腥发物,用治痔漏肿痛者忌食辛辣刺激物。

【代表方剂】

代表的方剂有:甘草麻黄汤、越婢汤、越婢加术汤、麻黄附子汤、麻黄连轺赤小豆汤等等。

常用中药特性-利水渗湿药

藿香:芳香化湿浊要药。

能止呕,为治湿浊中阻所致呕吐最为捷要。

苍术:为治湿阻中焦之要药。

风寒挟湿来犯不用羌活便用苍术。

厚朴:行气、消积、除胀之要药。

(为消除胀满之要药。

)

砂仁:醒脾调胃要药。

寒湿气滞者尤宜。

为治妊娠气滞恶阻及胎动不安之佳品。

茯苓:利水消肿之要药。

车前子:利尿通淋。

利小便以实大便。

滑石:为治湿热淋痛之良药;为治暑湿诸证之佳品;为治湿疮湿疹及痱毒之要药。

瞿麦:治淋证常用药、热淋尤宜。

萹蓄:“善杀三虫”蛔虫、蛲虫、钩虫。

木通:为治湿热淋痛及心火上炎或下移小肠之口舌生疮、心烦尿赤之要药;为治乳汁不下及热痹之要药。

海金沙:诸淋涩痛之要药,淋证常用辅药。

石韦:尤宜于血淋。

萆薢:善利湿分清泌浊,为治膏淋要药。

(薯蓣科)

金钱草:为治石淋之要药;为治湿热黄疸、肝胆结石之佳品。

茵陈:为治湿热黄疸之要药。

(为治疗黄疸要药。

)。