T12钢热处理工艺

- 格式:doc

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:17

实验三碳钢的热处理一、实验目的1. 了解碳素钢的基本热处理(退火、正火、淬火及回火)的工艺方法。

2. 研究冷却条件与钢性能的关系。

3. 分析淬火及回火温度对钢性能的影响。

4. 学会洛氏硬度计的使用。

二、实验设备和材料设备:箱式电炉和控温仪表,洛氏硬度计,皮手套,夹钳,淬火矿物油,水,砂纸等。

材料:45号钢、T12 钢样若干。

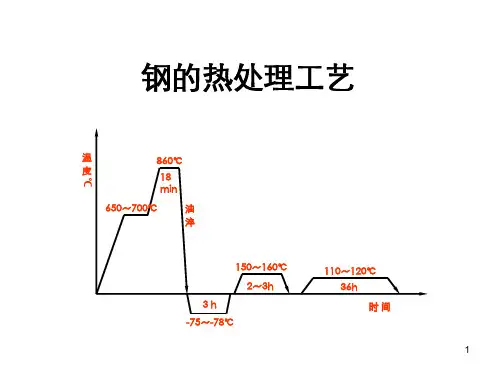

三、热处理工艺及其设计碳素钢普通热处理工艺主要有退火、正火、淬火及回火。

加热温度、保温时间和冷却速度,是达到热处理良好效果的最重要工艺参数。

(一)设计、制定热处理工艺规范钢的热处理是通过加热、保温和冷却三个步骤来改变其内部组织,而获得所需性能的一种热加工工艺,它的基本过程包括:将钢加热到选定温度,在该温度下保持一段时间,然后用选定的速度冷却。

由于工件的成份、形状、大小不同,所以应该选择不同的加热温度、保温时间和冷却速度。

热处理的工艺参数主要包括:加热温度、保温时间、冷却速度。

1.加热温度的选择(1)退火:亚共析钢加热至Ac3+(20︒C~30︒C)(完全退火);共析钢,过共析钢加热至Ac l+(20︒C~30︒C)(球化退火),得到粒状渗碳体,硬度降低,以利切削加工。

由于退化时间较长,本次不做退火实验。

(2)正火:亚共析钢加热至Ac3+(30︒C~50︒C);过共析钢加热至Accm+ (30︒C~50︒C)。

即加热到奥氏体单相区。

(3)淬火:亚共析钢加热至Ac3+(30︒C~50︒C);共析钢和过共析钢加热至Ac1+(30︒C~50︒C)。

(4)回火:碳素钢淬火后需尽快回火,按加热温度的不同,可分为三种:低温回火:加热温度150︒C~250︒C,目的是得到回火马氏体,降低淬火应力,减少脆性并保持淬火碳素钢的高硬度。

用于切削工具、冷作模具、滚动轴承等。

中温回火:加热温度350︒C~500︒C,目的是得到回火托氏体,较多地降低淬火应力,有高的韧性和弹性极限。

用于弹簧钢等热处理。

高温回火:加热温度500︒C~650︒C,目的是得到回火索氏体,消除淬火应力。

钢的热处理第一章钢的热处理热处理工艺包括:将钢材或钢制件加热到预定温度,在此温度下保温一定时间。

然后一定的冷却速度冷却下来,达到热处理所预定的对钢材及钢制件的组织与性能的要求。

1□□钢的加热1.1□制定钢的加热制度加热温度、加热速度、保温时间。

1.1.1加热温度的选择加热温度取决于热处理的目的。

热处理分为:淬火、退火、正火、和回火等。

淬火的目的是为了得到细小的马氏体组织,使钢具有高的硬度;退火及正火的目的是获得均匀的珠光体组织,因此其加热温度不同。

在具体制定加热温度时应按以下原则:热处理工艺种类及目的要求;被加热钢材及钢制件的化学成分和原始状态;钢材及钢制件的尺寸和形状以及加热条件来制定。

对于碳钢及低合金钢的加热温度:亚共析钢淬火温度:A C3以上30~50℃;过共析钢淬火温度:A C3以上30~50℃;亚共析钢完全退火:A C3以上20~30℃;过共析钢不完全退火:A C3以上20~30℃;正火A C3或A CM以上30~50℃;1.1.2加热速度的选择必须根据钢的化学成分及导热性能;钢的原始状态及应力状态;钢的尺寸及形状来确定加热速度。

如钢的原始状态存在着铸造应力或轧煅热变形残余应力时,在加热是应特别注意。

对这类钢要特别控制低温阶段的加热速度。

钢的变形与热裂倾向是以钢的化学成分及原始状态不同而不同,主要有以下几点:a) 低碳钢比高碳钢热烈倾向小;b) 碳钢比合金钢变形开裂倾向小;c) 钢坯和成品件比钢锭变形和开裂倾向小;d) 小截面比大截面的钢变形和开裂倾向小。

1.1.3钢在加热时的缺陷a) 过热:过热就是由于加热温度过高,加热时间过长使奥氏体晶粒过分长大。

粗大的奥氏体晶粒在冷却时产生粗大的组织,并往往出现魏氏组织,结果是钢的冲击韧性、塑性明显下降。

已过火的钢可以在次正火或退火加以纠正。

b) 强烈过热:加热温度过高或加热保温时间过长,使氧或硫沿晶界渗入钢中或者钢中的硫与氧在高温下溶解于奥氏体中,在冷却过程中硫或氧以化合物形态沿粗大的奥氏体晶界析出。

实验三碳钢的热处理工艺对组织与性能的影响一、实验目的1.了解碳钢热处理工艺操作。

2.学会使用洛氏硬度计测量材料的硬度性能值。

3.掌握热处理后钢的金相组织分析。

4.For personal use only in study and research; not for commercial use5.6.探讨淬火温度、淬火冷却速度、回火温度对45和T12钢的组织和性能(硬度)的影响。

7.巩固课堂教学所学相关知识,体会材料的成分-工艺-组织-性能之间关系。

二、实验内容1.45和T12钢试样淬火、回火操作,用洛氏硬度计测定试样热处理前后的硬度。

工艺规范见表6—1。

2.制备并观察标6—2所列样品的显微组织。

3.观察幻灯片或金相图册,熟悉钢热处理后的典型组织:上贝氏体、下贝氏体、片状马氏体、条状马氏体、回火马氏体等的金相特征。

三、概述1.淬火、回火工艺参数的确定。

Fe—Fe3C状态图和C—曲线是制定碳钢热处理工艺的重要依据。

热处理工艺参数主要包括加热温度,保温时间和冷却速度。

(1)加热温度的确定淬火加热温度决定钢的临界点,亚共析钢,适宜的淬火温度为A c3以上30~50℃,淬火后的组织为均匀而细小的马氏体。

如果加热温度不足(<A c3),淬火组织中仍保留一部分原始组织的铁素体,造成淬火硬度不足。

过共析钢,适宜的淬火温度为A c1以上30~50℃,淬火后的组织为马氏体十二次渗碳体(分布在马氏体基体内成颗粒状)。

二次渗碳体的颗粒存在,会明显增高钢的耐磨性。

而且加热温度较A cm低,这样可以保证马氏体针叶较细,从而减低脆性。

回火温度,均在A c1以下,其具体温度根据最终要求的性能(通常根据硬度要求)而定。

(2)加热,保温时间的确定加热、保温的目的是为了使零件内外达到所要求的加热温度,完成应有的组织转变。

加热、保温时间主要决定于零件的尺寸、形状、钢的成分、原始组织状态、加热介质、零件的装炉方式和装炉量以及加热温度等。

扁锉的热处理工艺一、锉刀简介1.锉刀的制造材料锉刀用碳素工具钢T12 或T13 制成,经热处理后切削部分硬度达HRC62~72。

是专业厂生产的一种标准工具。

2.锉刀的构造锉刀由锉身和锉柄两部分组成。

锉刀的种类和合理运用 1.锉刀的种类锉刀通常分为普通锉、特种锉和整形锉三类。

锉刀若按刀齿的加工方法可分为剁齿锉刀与铣齿锉刀两种;按锉刀齿纹的排列可分为单齿纹锉刀与双齿纹锉刀两种;按其加工对象可分为普通锉刀、特种锉锉刀的选择合理选用锉刀对提高锉削效率、保证锉削质量、延长锉刀使用寿命有很大影响。

每种锉刀都有它一定的用途,锉削前必须认真选择合适的锉刀。

如果选择不当,就不能充分发挥它的效能或过早地丧失切削能力,不能保证锉削质量。

正确地选择锉刀要根据加工对象的具体情况,从如下几方面考虑:(1)锉刀的截面形状要和工件形状相适应。

(2)粗加工选用粗锉刀,精加工选用细锉刀。

粗锉刀适用于锉削加工余量大、加工精度低和表面粗糙度值大的工件;细锉刀适用于锉削加工余量小、加工精度高和表面粗糙度值小的工件;单齿纹锉刀适用于加工软材料。

锉刀粗细的选择取决于工件材料的性质、加工余量大小、加工精度和表面粗糙度要求的高低、工件材料的软硬等。

粗锉刀(或单齿纹锉刀)由于齿距较大,容屑空间大,不易堵塞,适用于锉削加工余量大、加工精度低和表面粗糙度数值大的工件及锉削铜、铝等软金属材料;细锉刀适用于锉削加工余量小、加工精度高和表面粗糙度数值小的工件及锉削钢、铸铁等;油光锉用于最后的精加工,修光工件表面,以提高尺寸精度,减小粗糙度。

(3)锉刀的长度一般应比锉削面长150~200mm。

锉刀尺寸规格的大小取决于工件加工面尺寸的大小和加工余量的大小。

加工面尺寸较大,加工余量也较大时,宜选用较长锉刀;反之,则选用较短的锉刀。

锉刀的长度一般应比锉削面长150~200mm刀和整形锉刀三种。

扁锉的服役条件和失效形式一.扁锉的服役条件首先工具应具备高的硬度和耐磨性,在一定条件下,工具的硬度越高,其耐磨性也越高。

提高T12钢强韧性并获得板条马氏体优化方案quanmuyi(材料成型 07-2)摘要常规T12钢热处理为直接淬火回火工艺,获得组织硬度高韧性差,本实验采用等温淬火工艺获得下贝氏体和板条马氏体组织具有高韧性和高强度,采用低温淬火工艺过程简单获得大量板条马氏体是材料强韧性能提高关键词T12钢强韧性板条马氏体1引言既有高强度又有高韧性、耐疲劳又能经受多次冲击的位错型板条马氏体形态的利用,已大大超出了低碳钢的范畴,改变热处理工艺参数,可以在中碳及高碳钢已获得以板条马氏体为主的淬火组织,显著改善中碳钢及高碳钢的强韧性,这种控制淬火组织一形态的方法已经成为中、高碳钢强韧性的一条重要途径。

对高碳钢,为减少因塑性、韧性低而产生的折断报废,应设法保存较多的未溶渗碳体以降低奥氏体含碳量,从而生成较多甚至全部板条马氏体,如低温、快速、短时奥氏体化淬火。

本实验利用这些原理对传统生产工艺进行参数优化和方案优化。

2实验材料、实验设备用10吨万能材料试验机进行拉伸试验, 用NM T-3型显微硬度计和洛氏硬度硬度计测定试样表面硬度,用透射电镜和N EOPHT型卧式显微镜拍照金相组织。

加热用SG-5-10电阻炉将试样放入钢管内,填木碳保护。

等温淬火用自制外热式盐炉,盐浴成分为55%KNO3+45%N aNO2,用UJ-37电位差计、水银温度计和调压器联合控制等温温度。

误差控制在±3℃内。

3原理:1高碳钢要获得优异的强韧性,其组织应具备下列特点:1)球化组织中的碳化物要均匀、细小、圆整,因此淬火后的剩余碳化物也应均匀、细小、圆整。

2)马氏体针要均匀、细致,板条马氏体的份额要高。

为此,应细化奥氏体晶粒,先形成适量下贝氏体,以细化后形成马氏体的伸展空间。

碳化物颗粒应均、细小以及微区化学成分不均匀等,都可细化马氏体。

有时同时能增加板条马氏体的份额。

2高碳钢获得板条马氏体的途径:马氏体的形态与奥氏体的含碳量有关。

奥氏体的含碳量低于0.5%时,淬火后基本上是板条马氏体组织;含碳量高于1.0%时,淬火后基本上是片状马氏休组织;含碳量为0.5%-1.0%时,淬火后是板条马氏体组织与片状马氏体组织的混合组织,而且随着含碳量的增加,板条马氏体组织减少。

t12钢热处理工艺

T12钢一般采用正火(quenching)+回火(tempering)热处理工艺。

1. 预热:将T12钢件放入800-850℃的炉中进行均热处理,时间主要取决于钢件的大小,一般为30-60分钟。

2. 正火:将T12钢件加热到950-1000℃,持温时间取决于钢件的厚度,一般为1小时/25mm厚度。

然后,以适当的速度强行冷却,以获得组织为马氏体(martensite)的组织状态。

3. 回火:在介于250-650℃的温度范围内对T12钢进行回火处理,以减少残余应力,提高材料韧性和强度。

回火时间和温度取决于所需的钢材性能,在温度/时间组合中的选择对于所要求的机械性能和耐蚀性尤为重要。

4. 硬度测试:T12钢件回火后,需要通过硬度测试检验所获得的组织状态是否满足要求。

注意事项:

1. T12钢在加热过程中对温度和时间的控制非常重要,以确保所获得的优质组织状态;

2. 在正火和回火过程中需严格控制温度和时间,过度的加热或冷却都会影响T12钢的性能;

3. 对于大型或异形钢件,应特别注意热处理时应保证温度和时间的均匀性。

t12钢热处理工艺(一)

T12钢热处理工艺

简介

T12钢是一种常用的高温合金钢,广泛应用于石油、化工及能源等行业。

在使用过程中,为了提高T12钢的性能和延长其使用寿命,必须进行热处理。

本文将介绍T12钢的热处理工艺。

热处理工艺

1. 预热

•温度范围:600°C - 650°C

•时间:1小时/25mm厚度

•目的:消除钢材内部应力,减少热处理过程中的变形风险。

2. 精炼

•温度范围:730°C - 760°C

•时间:2小时/25mm厚度

•目的:通过加热和冷却过程,提高钢材的硬度和强度。

3. 淬火

•温度范围:900°C - 920°C

•时间:1小时/25mm厚度

•目的:迅速冷却钢材,使其硬度迅速提高,获得所需的力学性能。

4. 回火

•温度范围:220°C - 300°C

•时间:2小时/25mm厚度

•目的:调整钢材的硬度和脆性,提高其韧性和延展性。

5. 防氢处理

•温度范围:120°C - 150°C

•时间:2小时

•目的:减少氢的吸收,防止氢脆。

结论

T12钢的热处理工艺包括预热、精炼、淬火、回火和防氢处理。

通过合理的热处理工艺,可以提高T12钢的硬度、强度、韧性和延展性,从而提高其在各行业中的使用寿命和性能。

注意:热处理过程中需要严格控制温度和时间,以确保钢材达到设计要求的性能。

钢的热处理金属材料进行热处理是改善和提高零件性能的重要方法,因此在零件的制造过程中,热处理是不可缺少的。

一、常用的金属材料——钢与铸铁金属材料包括纯金属及其合金(即在一种金属中加入其它元素所形成的金属材料)。

工业上又把金属材料分为两大类:一类为黑色金属,它包括铁、锰、铬及其合金,其中以铁基合金(即钢和铸铁)应用最广;另一类为有色金属,是指除黑色金属以外的所有金属及其合金。

在工业上使用的金属材料中,以钢和铸铁使用最多。

钢和铸铁(总称为钢铁材料)是以铁为主,加入碳等其它合金元素所组成的,故称为铁碳合金材料。

一般把含碳量小于2%的铁碳合金称为钢;大于2%的铁碳合金称为铸铁。

1.钢的分类、编号及性能特点:根据成分不同钢可分为碳素钢(简称碳钢)和合金钢两类。

(1)碳素钢碳素钢中以铁和碳为主要元素,但常含有Mn、Si、S、P等杂质元素,其中S、P对钢的性能危害很大。

因此根据硫、磷含量多少,把钢分为:普通质量钢(S≤00.0%,P≤0.005%)优质钢(S≤0.03%,P≤0.035%),高级优质钢(S≤0.02%,P≤0.003%)等。

碳钢的性能主要绝定于含碳量的高低,随着含碳量的增多,碳钢的强度、硬度提高,塑性和韧性降低。

根据含碳量的多少,碳钢分为低碳钢(C≤0.25%)、中碳钢(C=0.3~0.6%)和高碳钢(C>0.6%)。

所以低碳钢的强度、硬度低,塑性韧性好,常用于受力较小的冲压件(如皮带轮罩壳、垫圈、自行车的挡泥板等)、焊接件等;高碳钢的强度高,塑性低,常用于制造受力较大的弹簧等零件;中碳钢既有一定强度,也有一定塑性,常用于制备受力较大、较复杂的轴类零件等。

工业上根据用途不同,将碳素钢分为碳素结构钢和碳素工具钢。

(a)碳素结构风该类钢主要用于各种结构件。

根据钢的质量不同(即S、P含量)分为碳素结构钢和优质碳素结构钢。

碳素结构钢是属于普通质量钢,其牌号表示方法为Q+三位数字。

Q为“屈”字的汉语拼音子首,后面三位数为表示该钢的屈服点(MPa)数值,如常用的Q235,表示屈服点为235MPa的普通质量钢。

钢材常用的热处理方法及常见零件的热处理工艺一、钢材常用的热处理方法1、正火钢的正火就是将钢加热到适当温度,保温一定时间,然后在空气中进行冷却。

正火的目的是为了材料的组织均匀,增加强度与靭性,消除粗切削加工后的加工硬化现象,改善切削加工性能,并为其后的淬火做细化晶粒的组织准备。

2、淬火钢的淬火就是将钢加热到临界温度以上,保持一定时间,然后在适当的淬火介质中进行冷却,以获得较好的组织结构和性能。

钢经过淬火后,其硬度和强度均显著提高。

钢的加热情况可以其灼热的颜色来判定。

钢加热温度的选择见表1。

钢经过淬火,虽然会提高其硬度和强度,但由于淬火会产生内应力使钢变脆,所以淬火后必须进行回火。

3、回火钢的回火就是将钢件淬火后再加热到适当温度,并保温一定时间,然后在空气中或在水、油等介质中冷却到室温。

回火的目的是为了消除淬火时产生的内应力,减少脆性,提高钢的塑性和韧性,改善加工性能。

钢的回火分为高温回火、中温回火和低温回火3种。

碳素工具钢的回火温度见表2。

表2碳素工具钢的回火温度4、退火钢的退火就是将钢加热到临界温度以上,保温适当时间,然后在炉中缓缓冷却。

退火的目的是为了消除内应力和组织不均匀及晶粒粗大等现象,降低硬度,消除坯件的冷硬现象,提岛切削加工性能。

碳钢的退火规范见表3。

表3碳钢的退火规范注:临界温度是指在该温度下,钢的组织发生了变化。

二、几种常见零件的热处理1、齿轮机床齿轮的热处理见表3。

2、蜗轮蜗轮的热处理见表43、丝杠丝杠广泛应用于机床和各种机械的传动机构中。

丝杠传动能保证直线移动有较高的精确性和均匀性。

为此,丝杠必须具有一定的强度及较高的耐磨性和精度保持性。

丝杠的材料必须具有足够的机械性能和良好的切削加工性。

经过热处理后,应具有较高的硬度和最小的变形。

为了避免弯曲变形,丝杠的热处理通常都在井式炉中进行。

丝杠如果变形,必须进行校直(并且,最好是热校直)。

但是经过校直的丝杠,必须进行彻底的消除内应力的处理。

.正火:将钢材或钢件加热到临界点AC3或ACM以上的适当温度保持一定时间后在空气中冷却,得到珠光体类组织的热处理工艺。

退火:将亚共析钢工件加热至AC3以上20—40度,保温一段时间后,随炉缓慢冷却(或埋在砂中或石灰中冷却)至500度以下在空气中冷却的热处理工艺固溶热处理:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中,然后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺时效:合金经固溶热处理或冷塑性形变后,在室温放置或稍高于室温保持时,其性能随时间而变化的现象。

固溶处理:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工成型时效处理:在强化相析出的温度加热并保温,使强化相沉淀析出,得以硬化,提高强度淬火:将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却,使工件在横截面内全部或一定的范围内发生马氏体等不稳定组织结构转变的热处理工艺回火:将经过淬火的工件加热到临界点AC1以下的适当温度保持一定时间,随后用符合要求的方法冷却,以获得所需要的组织和性能的热处理工艺铁素体:碳在α-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。

奥氏体:碳在γ-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。

渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe 3c )。

珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3c 含碳0.8%)莱氏体:渗碳体和奥氏体组成的机械混合物(含碳 4.3%)调质处理:将钢件淬火,随之进行高温回火,这种复合工艺称调质处理。

表面热处理:改变钢件表面组织或化学成分,以其改面表面性能的热处理工艺。

表面淬火:是将钢件的表面通过快速加热到临界温度以上,但热量还未来得及传到心部之前迅速冷却,这样就可以把表面层被淬在马氏体组织,而心部没有发生相变,这就实现了表面淬硬而心部不变的目的。

适用于中碳钢。

化学热处理:是指将化学元素的原子,借助高温时原子扩散的能力,把它渗入到工件的表面层去,来改变工件表面层的化学成分和结构,从而达到使钢的表面层具有特定要求的组织和性能的一种热处理工艺渗碳:向钢的表面渗入碳原子,提高表面含碳量,提高材料表面硬度、抗疲劳性和耐磨性。

金属材料与热处理技术课程设计题目:T12钢热处理工艺课程设计院(系):冶金材料系专业年级:材料1201负责人:陈博唐磊,杨亚西,合作者:谭平,潘佳伟,多杰仁青指导老师:罗珍2013年12月热处理工艺课程设计任务书热处理工艺卡目录基本资料 (4)工艺规范 (5)T12锉刀热处理 (6)1锉刀材料的选择 (6)2锉刀的热处理工艺 (6)2.1 球化退火的具体工艺 (6)2.2 T12钢制锉刀,其工艺路线如下: (6)2.3淬火 (7)2.4回火 (8)2.5 局部淬火 (9)3 热处理后组织金相分析 (9)4质量检验 (14)5缺陷分析 (15)参考文献 (16)表1、碳素工具钢化学成分序号牌号化学成分C Mn Si S P不大于1T70.65-0.74≤0.40≤0.350.0300.0352T80.75-0.843T8Mn0.80-0.900.40-0.60 4T90.85-0.94≤0.40 5T100.95-1.046T11 1.05-1.147T12 1.15-1.248T13 1.25-1.35工艺规范1、临界点温度(近似值)Ac1 =730°C 、, Accm =820°C 、Ar1 =700°C2、正火规范正火温度850~870°c, 空冷, 硬度269 ~341HBW3、普通退火规范退火温度760 ~770°C, 保温2 ~4h, 再以<30°C/h 冷速, 随炉缓冷到500 ~600°C,出炉空冷。

4、等温球化退火规范1) 760 ~770°C ×2 ~4h, 680~700°C ×4 ~6h, 等温后炉冷到500 ~600°C, 出炉空冷, 硬度≤207HBW2) 750 ~770°C ×1~2h, 680 ~700°C ×2 --3h, 硬度179 ~207HBW, 珠光体组织2~4级, 网状碳化物等级≤2级。

课程设计任务书设计题目年产量为99.6吨的扁平中齿双纹T12A锉刀学生姓名学生学号专业班级金属材料13-2班指导教师目录一、综述 (5)二、热处理车间任务 (6)(1)工作条件分析 (6)(2)零件的形状与尺寸 (7)2.21.锉刀认知 (7)2.22.锉刀分类 (7)2.23.锉刀规格 (8)2.24.锉刀的选用 (9)2.25.锉刀的保养 (9)2.26.本车间所选用的锉刀尺寸 (9)(3)车间生产纲领、年时基数、工作制度 (11)2.31.生产纲领 (11)2.32.年时基数 (11)2.33.车间工作制度 (13)三、锉刀 (15)(1)锉刀的服役条件 (15)(2)锉刀的失效形式 (15)(3)锉刀的性能特点 (16)四、热处理工艺方法及选择 (16)(1)锉刀的热处理工艺 (16)4.11.T12钢制锉刀,其工艺路线 (16)4.12.球化退火的具体工艺 (18)4.13.淬火 (19)4.14.回火 (20)五、热处理设备选择与计算 (20)(1)热处理设备选型的原则和依据 (20)5.11.热处理设备选择的原则 (20)5.12.热处理设备选择的依据 (20)(2)热处理设备的选型 (21)5.21热处理炉型的选型 (21)5.23退火台车式炉设计 (22)5.24淬火盐浴炉炉结构简介 (23)5.25淬火盐浴炉设计 (23)5.26回火炉结构简介 (24)5.27回火炉结构设计 (24)(3)热处理设备数量的计算 (25)六、热处理辅助设备选择 (27)(1)冷却设备 (27)6.11.淬火槽的基本结构 (27)6.12.淬火冷却水槽需要考虑的因素 (27)6.13.淬火槽尺寸设计要求 (27)(2)辅助设备 (27)6.21.校直设备 (27)6.23.起重运输机械 (28)6.24.清理设备 (30)七.车间设计 (30)(1)车间在厂区内的位置 (30)(2)车间面积及面积指标 (31)(3)布局原则 (31)(4)车间设备布局间距 (32)(5)电气 (34)(6)生产用水消耗量及费用 (34)八、参考文献 (35)一、综述金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。

用t12钢制造的锉刀热处理方法

T12钢是一种高碳钢,具有优异的耐磨性和硬度,因此被广泛应用于制造锉刀。

然而,T12钢的硬度和脆性也使得它容易出现裂纹和断裂,因此需要进行热处理来提高其强度和韧性。

T12钢的热处理过程包括加热、保温和冷却三个步骤。

首先,将T12钢锉刀放入炉子中进行加热,通常加热温度为800℃至900℃。

加热时间取决于锉刀的大小和形状,一般为30分钟至1小时。

接下来,将加热后的T12钢锉刀放入保温炉中,保持温度在800℃至900℃之间,保温时间一般为1至2小时。

这个步骤的目的是让钢材内部的晶粒细化,提高其强度和韧性。

将保温后的T12钢锉刀迅速冷却,通常采用水淬或油淬的方式。

这个步骤的目的是让钢材的晶粒保持细小,从而提高其硬度和耐磨性。

需要注意的是,热处理过程中需要控制加热温度、保温时间和冷却速度,以确保T12钢锉刀的质量和性能。

如果加热温度过高或保温时间过长,会导致钢材的晶粒长大,从而降低其强度和韧性;如果冷却速度过快或不均匀,会导致钢材出现裂纹和变形。

T12钢锉刀的热处理是一项关键的工艺,它可以提高锉刀的强度、韧性、硬度和耐磨性,从而提高其使用寿命和效率。

金属材料与热处理技术课程设计题目:T12钢热处理工艺课程设计院(系):冶金材料系专业年级:材料1201负责人:陈博唐磊,杨亚西,合作者:谭平,潘佳伟,多杰仁青指导老师:罗珍2013年12月热处理工艺课程设计任务书热处理工艺卡目录基本资料 (4)工艺规范 (5)T12锉刀热处理 (6)1锉刀材料的选择 (6)2锉刀的热处理工艺 (6)2.1 球化退火的具体工艺 (6)2.2 T12钢制锉刀,其工艺路线如下: (6)2.3淬火 (7)2.4回火 (8)2.5 局部淬火 (9)3 热处理后组织金相分析 (9)4质量检验 (14)5缺陷分析 (15)参考文献 (16)表1、碳素工具钢化学成分序号 牌号化学成分 C MnSi S P 不大于1 T7 0.65-0.74 ≤0.40≤0.350.030 0.035 2 T8 0.75-0.84 3 T8Mn 0.80-0.90 0.40-0.60 4T9 0.85-0.94 ≤0.40 5T10 0.95-1.04 6T11 1.05-1.14 7T12 1.15-1.24 8T13 1.25-1.35工艺规范1、临界点温度 (近似值)Ac1 =730°C 、, Accm =820°C 、 Ar1 =700°C2、正火规范正火温度 850~870°c, 空冷, 硬度 269 ~341HBW3、普通退火规范退火温度 760 ~770°C, 保温2 ~4h, 再以 <30°C/h 冷速, 随炉缓冷到 500 ~600°C,出炉空冷。

4、等温球化退火规范1) 760 ~770°C ×2 ~4h, 680~700°C ×4 ~6h, 等温后炉冷到 500 ~600°C, 出炉空冷, 硬度≤207HBW2) 750 ~770°C ×1~2h, 680 ~700°C ×2 --3h, 硬度 179 ~207HBW, 珠光体组织2~4级, 网状碳化物等级≤2级。

5、调质处理规范淬火温度800~820°C,油冷; 回火温度640~680°C,保温时间2~3h, 球化级别:3 ~5 级, 硬度 183 ~207HBW。

6、普通淬火、回火规范淬火温度760~780°C,水冷、⽔油双液冷却或碱浴冷却. 硬度≤62HRC, 回火温度(180 ±10)°C 。

7、薄片切断刀微变形处理1) 调质处理: 760 ~770°C ×4. 25min 淬入三硝水介质, 600 ~610°C × 1h 空冷回火。

2) 最终热处理: 850 ~860°C × 80s 淬三硝水 2 ~3s 后, 入硝盐 180 ~190°C ×4min空冷, 270 ~280°c × 1h 空冷, 硬度 56 ~57HRC.T12钢的物理性能T12锉刀热处理1锉刀材料的选择据上面的分析得知锉刀的材料选用必须具备高硬度、高耐磨性和足够的韧性,故应选择T11或T12钢。

2锉刀的热处理工艺路线:热轧钢板(带)下料——锻(轧)柄部——球化退火——机加工——淬火——低温回火2.1 球化退火的具体工艺①普通(缓冷)球化退火,缓冷适用于多数钢种,尤其是装炉量大时,操作比较方便,但生产周期长;②等温球化退火,适用于多数钢种,特别是难于球化的钢以及球化质量要求高的钢(如滚动轴承钢);其生产周期比普通球化退火短,不过需要有能够控制共析转变前冷却速率的炉子;③周期球化退火,适用于原始组织为片层状珠光体组织的钢,其生产周期也比普通球化退火短,不过在设备装炉量大的条件下,很难按控制要求改变温度,故在生产中未广泛采用;④低温球化退火,适用于经过冷形变加工的钢以及淬火硬化过的钢(后者通常称为高温软化回火);⑤形变球化退火,形变加工对球化有加速作用,将形变加工与球化结合起来,可缩短球化时间。

它适用于冷、热形变成形的钢件和钢材(如带材)是在Acm 或Ac3与Ac1之间进行短时间、大形变量的热形变加工者;或是在常温先予以形变加工者;也可以是利用锻造余热进行球化者)。

球化退火:将毛坯加热到760-770℃,保温2-4h然后以30-50℃/h的速度冷却到550-600℃出炉后空冷,处理后组织为球化体,硬度为180-200HB。

淬火温度为770-780℃,可用盐溶液、高频感应加热或在保护气氛炉中加热,以防止表面脱碳和氧化。

加热后水冷,由于锉刀柄部要求较低,在淬火时先将齿部放在水中冷却,待柄部颜色变成暗红色时才全部倾入水中。

当锉刀冷却到150-200℃时,提出水面。

木锤校直。

低温回火:温度为160-180℃,事时间0.75-1h,空冷。

成品板锉表面刃部硬度64-67HRC,柄部<35HRC2.2 T12钢制锉刀,其工艺路线如下:锻造——热处理——机加工——热处理——精加工。

锉刀由T12锻成,然后退火磨削校正,经剁锉机剁出锉齿后在淬火,硬度一般62-67HRC。

预热:为了减少锉刀加热时内部产生应力,使之弯曲小和防止裂纹,对锉刀在加热之前要进行预热以达到以上目的。

预热温度为550~650℃,时间为加热时间的5—6倍。

锻后热处理也叫退火得到的是球化珠光体组织,硬度一般为机械加工能够加工的动的范围,机加工后的热处理叫淬火+回火,一般采用较低的温度回火,得到的是回火马氏体+碳化物,硬度较高T12钢780℃水淬、低温回火后为回火马氏体和碳化物.锻造后,晶粒破碎,硬度强度增大。

第一次热处理应该为退火。

目的:降低材料的硬度,使组织均匀,利于机械加工,此时的组织为铁素体加渗碳体的机械混合物。

HRC不会超过30。

第二次热处理后,对于锉刀,其硬度应该大于50HRC,同时保证材料的耐磨性。

此时组织为马氏体和少量的奥氏体。

淬火温度760-780,回火温度16-180,回火后硬度大于HRC60T12是碳素工具钢,含碳量1.2%退火:(图8)放煤气炉上面烧到红色,然后关掉炉子,把刀子放在炉子上冷却,或者空气冷却也可以退火的目的:主要是降低金属材料的硬度,提高塑性,以利切削加工或压力加工,减少残余应力,提高组织和成分的均匀化,或为后道热处理作好组织准备等。

2.3淬火:(图6、图7)放煤气炉上面烧到亮红色(稍微有点泛白),然后迅速拿出,刀尖向下垂直插入油中,保持一段时间,取出,然后迅速回火淬火的目的:使钢件获得所需的马氏体组织,提高工件的硬度,强度和耐磨性,为后道热处理作好组织准备等。

淬火裂纹的特征在淬火过程中,当淬火产生的巨大应力大于材料本身的强度并超过塑性变形极限时,便会导致裂纹产生。

淬火裂纹往往是在马氏体转变开始进行后不久产生的,裂纹的分布则没有一定的规律,但一般容易在工件的尖角、截面突变处形成。

在显微镜下观察到的淬火开裂,可能是沿晶开裂,也可能是穿晶开裂;有的呈放射状,也有的呈单独线条状或呈网状。

因在马氏体转变区的冷却过快而引起的淬火裂纹,往往是穿晶分布,而且裂纹较直,周围没有分枝的小裂纹。

因淬火加热温度过高而引起的淬火裂纹,都是沿晶分布,裂纹尾端尖细,并呈现过热特征:结构钢中可观察到粗针状马氏体;工具钢中可观察到共晶或角状碳化物。

表面脱碳的高碳钢工件,淬火后容易形成网状裂纹。

这是因为,表面脱碳层在淬火冷却时的体积胀比未脱碳的心部小,表面材料受心部膨胀的作用而被拉裂呈网状。

非淬火裂纹的特征淬火后发现的裂纹,如果裂纹两侧有氧化脱碳现象,则可以肯定裂纹在淬火之前就已经存在。

淬火冷却过程中,只有当马氏体转变量达到一定数量时,裂纹才有可能形成。

与此相对应的温度,大约在250℃以下。

在这样的低温下,即使产生了裂纹,裂纹两侧也不会发生脱碳和出现明显氧化。

所以,有氧化脱碳现象的裂纹是非淬火裂纹。

如果裂纹在淬火前已经存在,又不与表面相通,这样的内部裂纹虽不会产生氧化脱碳,但裂纹的线条显得柔软,尾端圆秃,也容易与淬火裂纹的线条刚健有力,尾端尖细的特征区别开来。

分析当工件在锻造过程中形成裂纹时,淬火加热即引起裂纹两侧氧化脱碳。

随着脱碳过程的进行,裂纹两侧的碳含量降低,铁索体晶粒开始生核。

当沿裂纹两侧生核的铁素体晶粒长大到彼此接触后,便向离裂纹两侧较远的基体方向生长。

由于裂纹两侧在脱碳过程中碳浓度的下降,也是由裂纹的开口部位向内部发展,因而为铁素体晶粒的不断长大提供了条件,故最终长大为晶界与裂纹相垂直的柱状晶体。

2.4 回火:(图9)炉子开小火焰,锉刀不要靠火焰太近,最好是用砂纸将刚淬火后的刀子磨出一些金属本色,在回火的时候掌握不要让刀子变蓝色就可以回火的目的:主要是消除钢件在淬火时所产生的应力,使钢件具有高的硬度和耐磨性外,并具有所需要的塑性和韧性等。

回火脆性:是指淬火钢回火后出现韧性下降的现象。

淬火钢在回火时,随着回火温度的升高,硬度降低,韧性升高,但是在许多钢的回火温度与冲击韧性的关系曲线中出现了两个低谷,一个在 200~400℃之间,另一个在450~650℃之间。

随回火温度的升高,冲击韧性反而下降的现象,回火脆性可分为第一类回火脆性和第二类回火脆性。

第一类回火脆性第一类回火脆性又称不可逆回火脆性,低温回火脆性,主要发生在回火温度为 250~400℃时。

特征(1)具有不可逆性;(2)与回火后的冷却速度无关;(3)断口为沿晶脆性断口。

1、产生的原因三种观点:(1)残余A转变理论2)碳化物析出理论(3)杂质偏聚理论2、防止方法无法消除,不在这个温度范围内回火,没有能够有效抑制产生这种回火脆性的合金元素(1)降低钢中杂质元素的含量;(2)用Al脱氧或加入Nb、V、Ti等合金元素细化A晶粒;(3)加入Mo、W等可以减轻;(4)加入Cr、Si调整温度范围(推向高温);(5)采用等温淬火代替淬火回火工艺。

第二类回火脆性第二类回火脆性又称可逆回火脆性,高温回火脆性。

发生的温度在 400~650℃,特征(1)具有可逆性;(2)与回火后的冷却速度有关;回火保温后,缓冷出现,快冷不出现,出现脆化后可重新加热后快冷消除。

(3)与组织状态无关,但以M的脆化倾向大;(4)在脆化区内回火,回火后脆化与冷却速度无关;(5)断口为沿晶脆性断口。

3、影响第二类回火脆性的因素(1)化学成分(2)A晶粒大小(3)热处理后的硬度 4、产生的机理出现回火脆性时,Ni、Cr、Sb、Sn、P等都向原A晶界偏聚,都集中在2~3个原子厚度的晶界上,回火脆性随杂质元素的增多而增大。

Ni、Cr不仅自身偏聚,而且促进杂质元素的偏聚。

(2)淬火未回火或回火未经脆化处理的,均未发现合金元素及杂质元素的偏聚现象。