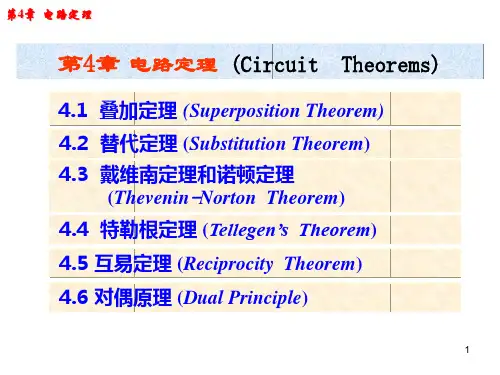

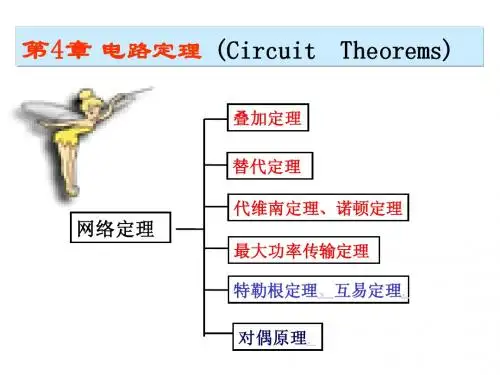

第四章--电路定理教案资料

- 格式:ppt

- 大小:1.58 MB

- 文档页数:29

重点:熟练掌握各定理的内容、适用范围及如何应用。

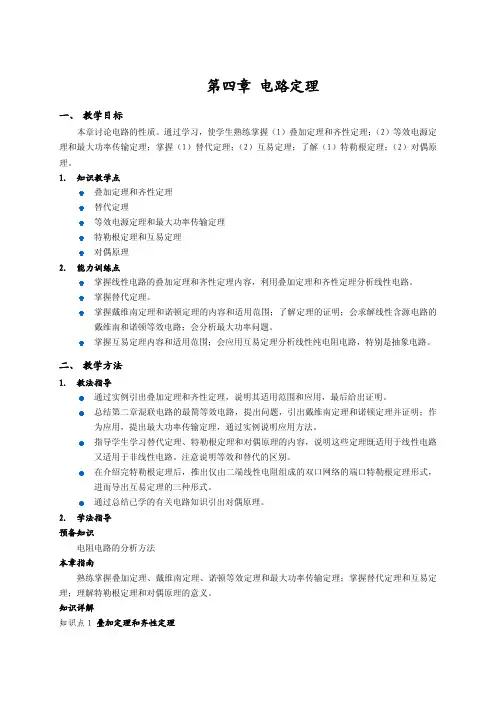

4.1 叠加定理1 叠加定理在线性电路中,任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时,在该支路产生的电流(或电压)的代数和。

2 . 定理的证明应用结点法:如右图例。

(G2+G3)u n1=G2us2+G3u s3+i S1结论:时,产生的响应之叠加。

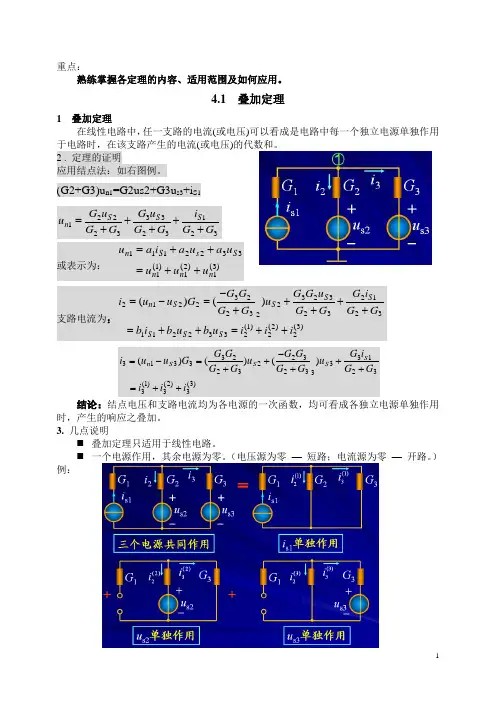

3. 几点说明⏹ 叠加定理只适用于线性电路。

⏹ 一个电源作用,其余电源为零。

(电压源为零 — 短路;电流源为零 — 开路。

) 例:⏹ 功率不能叠加(功率为电压和电流的乘积,为电源的二次函数)。

⏹ u, i 叠加时要注意各分量的参考方向。

⏹ 含受控源(线性)电路亦可用叠加,但受控源应始终保留。

4. 叠加定理的应用例1. 求电压源的电流及功率 解:画出分电路图图1中,2A 电流源作用,电桥平衡: 0)1(=I70V 电压源作用:A 157/7014/70)2(=+=IA 15)2()1(=+=III ,1050W 1570=⨯=P可见,应用叠加定理使计算简化。

注意:叠加方式是任意的,可以一次一个独立源单独作用,也可以一次几个独立源同时作用,取决于使分析计算简便。

含受控源电路,叠加过程中受控源始终保留。

举例:10V)12/()210()1()1(+-=ii,A 2)1(=i ,V 6321)1()1()1()1(==+⨯=ii i u5A 电源作用:02)5(12)2()2()2(=++⨯+iii,A 1)2(-=i,V2)1(22)2()2(=-⨯-=-=iu由叠加定理:V 826=+=u ,A 1)1(2=-+=i5. 齐性原理线性电路中,所有激励(独立源)都增大(或减小)同样的倍数,则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。

特点:当激励只有一个时,则响应与激励成正比。

多个激励,具有可加性。

4.2 替代定理1. 替代定理对于给定的任意一个电路,若某一支路电压为uk、电流为ik,那么这条支路就可以用一个电压等于uk的独立电压源,或者用一个电流等于ik的独立电流源,或用R=uk/ik 的电阻来替代,替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解答唯一)。

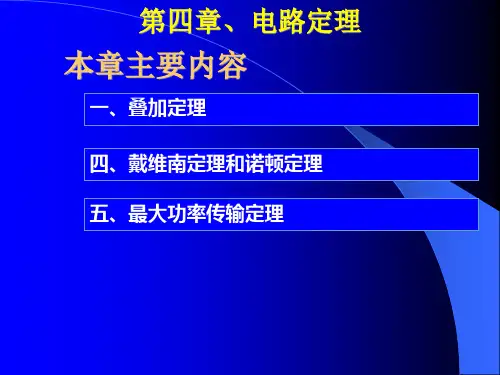

电路分析基础电路等效及电路定理课件一、教学内容本讲教学内容选自《电路分析基础》第四章第二节,详细内容包括:电路等效的概念与实现方法,电路定理的应用,特别是叠加定理、戴维南定理和诺顿定理。

通过对本章内容的学习,学生将理解电路等效的实质,掌握电路分析的基本方法。

二、教学目标1. 让学生掌握电路等效的概念,理解电路等效的实质,能对简单电路进行等效转换。

2. 使学生熟悉叠加定理、戴维南定理和诺顿定理,并能应用于电路分析。

3. 培养学生的逻辑思维能力和解决实际问题的能力。

三、教学难点与重点教学难点:电路等效的实现方法,电路定理的应用。

教学重点:电路等效的概念,叠加定理、戴维南定理和诺顿定理。

四、教具与学具准备1. 教具:电路图示板、多媒体课件。

2. 学具:电路实验器材、电路图绘制工具。

五、教学过程1. 导入:通过展示实际电路图,提出问题,引导学生思考电路等效的意义。

2. 理论讲解:(1) 介绍电路等效的概念及实现方法。

(2) 详细讲解叠加定理、戴维南定理和诺顿定理。

3. 例题讲解:结合实际电路图,演示如何应用电路定理进行电路分析。

4. 随堂练习:布置相关练习题,让学生独立完成,并进行讲解。

5. 实践环节:分组进行电路实验,验证电路定理。

六、板书设计1. 电路等效的概念与实现方法。

2. 叠加定理、戴维南定理和诺顿定理。

3. 例题及解答。

七、作业设计1. 作业题目:(1) 解释电路等效的概念,并举例说明。

(2) 应用叠加定理、戴维南定理和诺顿定理分析给定电路。

2. 答案:八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本讲内容较为抽象,需要通过例题和实践环节帮助学生理解。

2. 拓展延伸:引导学生研究其他电路定理,如最大功率传输定理、互易定理等,并应用于实际电路分析。

同时,鼓励学生参加电路设计竞赛,提高创新能力。

重点和难点解析1. 电路等效的概念及其实现方法。

2. 叠加定理、戴维南定理和诺顿定理的应用。

3. 教学过程中的例题讲解和实践环节。

第四章 电路定理§ 4-1 叠加定理线性函数)(x f : )()()(2121x f x f x x f +=+ —可加性)()(x af ax f = —齐次性)()()(2121x bf x af bx ax f +=+ —叠加性(a 、b 为任意常数)一.定理对于任一线性网络,若同时受到多个独立电源的作用,则这些共同作用的电源在某条支路上所产生的电压或电流应该等于每个独立电源各自单独作用时,在该支路上所产生的电压或电流分量的代数和。

例1:试用叠加定理计算图4-1(a )电路中3Ω电阻支路的电流I 。

图4-1(a ) 图4-1(b ) 图4-1(c )1'"A 3I I I =+=-注意:(1)只适用于线性电路中求电压、电流,不适用于求功率;也不适用非线性电路; (2)某个独立电源单独作用时,其余独立电源全为零值,电压源用“短路”替代,电_2Ω 6V26Ω'A 3I =-6V+ "A 3I =-2ΩΩ _流源用“断路”替代;(3)受控源不可以单独作用,当每个独立源作用时均予以保留; (4)“代数和”指分量参考方向与原方向一致取正,不一致取负。

例2:电路如图4-2(a ),试用叠加法求U 和x I 。

图4-2(a )解:第一步10V 电压源单独作用时如图4-2(b )。

图4-2(b )(受控源须跟控制量作相应改变)''x x 3210I I += ⇒ 'x 2I A = 'x '36V U I ==第二步3A 电流源单独作用时如图4-2(c )。

图4-2(c )(受控源须跟控制量作相应改变)''x "x 1(1)''322''2U I U I ⎧+=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩ ⇒ ''x '' 1.2V 0.6A U I =⎧⎨=⎩第三步 10V 电压源和3A 电流源共同作用时如图4-2(a )。

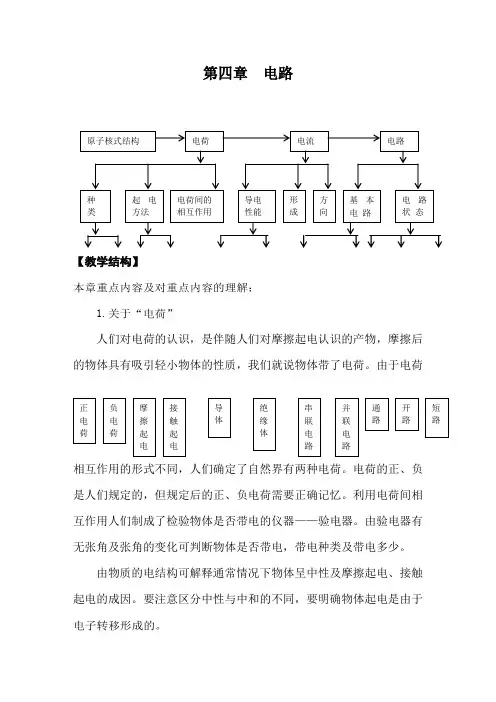

第四章 电路【教学结构】1.人们对电荷的认识,是伴随人们对摩擦起电认识的产物,摩擦后的物体具有吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电荷。

由于电荷相互作用的形式不同,人们确定了自然界有两种电荷。

电荷的正、负是人们规定的,但规定后的正、负电荷需要正确记忆。

利用电荷间相互作用人们制成了检验物体是否带电的仪器——验电器。

由验电器有无张角及张角的变化可判断物体是否带电,带电种类及带电多少。

由物质的电结构可解释通常情况下物体呈中性及摩擦起电、接触起电的成因。

要注意区分中性与中和的不同,要明确物体起电是由于2.要想在闭合电路中形成持续电流,应使用导电性能较好的导体。

根据物体导电性能的不同,我们将物体分为导体、绝缘体及半导体。

研究导体、绝缘体时,应注意以下四点:①导体和绝缘体定义为“容易导电”和“不容易导电”,不能绝对地说成“能够”和“不能够”;②导体和绝缘体各有各的用处,它们都是重要的电工材料;③要明确导体易导电及绝缘体不易导电的原因,并知道导体中参与导电的电荷,例如导体容易导电是因为导体内有大量的自由电荷,而不能说成有大量的自由电子,因为金属导体靠自由电子导电,而酸、碱、盐的水溶液也是导体,而它们是靠正、负离子导电。

④要明确导体和绝缘之间电荷的定向移动形成电流,而在电路中要想形成持续电流的条件有2•对电流方向的认识有三条:①电流的方向规定:规定正电荷移动方向为电流方向。

这是人为规定的。

②因为在金属导体中靠自由电子导电,所以金属导体中的电流方向跟自由电子的定向移动方向相反。

3.把电源、用电器、开关用导线连接起来,组成的电流路径叫电路。

电源可能是干电池、蓄电池等化学电池,也可能是发电机等其他电源;电源在电路中的作用是在电源内部把正电荷聚集到正极板,负电荷聚根据用电器的连接方式不同,把电路的连接分为两种基本电路,即串联电路和并联电路。

用电流流向法来判别串联还是并联是最容易掌握的方法。

如果电流顺序通过不同的灯泡,一定是串联;如果电流分岔通过不同的用电器,也就是说干路电流分成若干条支流,分别通电路可分为三种不同的状态,即通路、开路和短路。

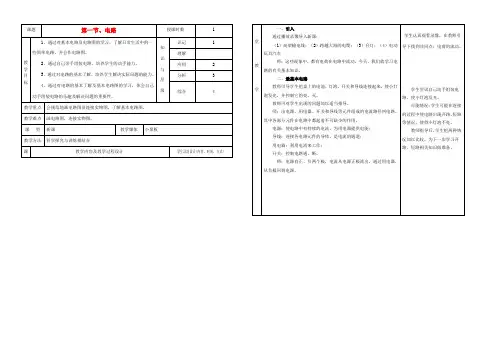

第四章电路定理第一节叠加定理一、叠加定理1、内容:在多个电源共同作用的线性电路中,任一电压(或电流)是各独立电源单独作用时,在该处产生的电流(或电压)的代数和。

2、定理的证明R1R(2)电压源单独作用电流源单独作用(1)(2)111(1)(2)222u u ui i i=+=+证明:11211212121212s sssR R Ru u iR R R Ru Ri iR R R R=-++=+++122121ssu R i uui iR+=+=(1)1112sRu uR R=+(2)12112sR Ru iR R=-+(1)2121si uR R=+(2)1212sRi iR R=+(1)(2)1121111212(1)(2)121112121s ss sR R Ru u u u iR R R RRi i i u iR R R R=+=-++=+=+++几点说明:(1)叠加定理只适用于线性电路;(2)一个电源作用,其余电源为零(电压源为零——短路;电流源为零——开路)。

(3)叠加时各分电路中电压和电流的参考方向一般取为与原电路中的相同。

(4)含受控源电路亦可用叠加定理,但叠加只适用于独立源,受控源应始终保留。

(5)功率不能叠加例1:试用叠加定理计算图示电路中的I 和U 。

12A(1)(2)12A解:(1)(1)120315,154203(24)366324I A UV ===⨯⨯=⨯+++++(2)(2)2,6424I A U V ==-⨯=- (1)(2)(1)(2)17,4I I IA U UUV=+==+=- 例2:用叠加定理求电压3u 。

解:(1)(2)333u u u =+ (1)(2)333625.619.6u u u V =+=-+= (1)(1)1210146i i A ===+ (1)(1)(1)3121046u i i V =-+=-(2)1441.646i A =-⨯=-+ (2)(2)(2)31110616(1.6)25.6u i i V =--=-⨯-= 例3:用叠加定理计算U 。

电路的基本概念和定律教案第一章:电路的基本概念1.1 电路的定义与组成介绍电路的定义:电流流动的路径讲解电路的组成:电源、导线、用电器、开关1.2 电路的类型串联电路:电流依次通过各个元件并联电路:电流分支流动,再汇聚1.3 电路的状态开路:电路中断,电流无法流动短路:电路低阻抗,电流过大第二章:电流与电压2.1 电流的概念电流的定义:单位时间内电荷流动的数量电流的方向:规定正电荷流动方向为电流方向2.2 电压的概念电压的定义:单位电荷所具有的能量电压的作用:推动电荷流动形成电流2.3 电流与电压的关系欧姆定律:I = V/R (电流等于电压除以电阻)第三章:电阻与导体3.1 电阻的概念电阻的定义:阻碍电流流动的性质电阻的单位:欧姆(Ω)3.2 电阻的计算电阻的计算公式:R = V/I电阻的串并联计算3.3 导体的性质导体的定义:易于电流流动的物质导体的分类:良导体、半导体、绝缘体第四章:电路的基本定律4.1 欧姆定律欧姆定律的内容:I = V/R欧姆定律的应用:计算电流、电压、电阻4.2 基尔霍夫电压定律基尔霍夫电压定律的内容:电路中任意环路电压代数和为零基尔霍夫电压定律的应用:分析电路电压关系4.3 基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律的内容:电路中任意节点电流代数和为零基尔霍夫电流定律的应用:分析电路电流关系第五章:电路的简单分析5.1 串联电路的分析串联电路的特点:电流相同,电压分配串联电路的电压计算:总电压等于各部分电压之和5.2 并联电路的分析并联电路的特点:电压相同,电流分配并联电路的电流计算:总电流等于各分支电流之和5.3 电路的简化电阻的串并联:简化电路电阻计算用电器的等效替代:简化电路分析第六章:电路元件6.1 电阻元件电阻的种类:固定电阻、可变电阻、线绕电阻等6.2 电容元件电容的定义:储存电荷的容器电容的种类:固定电容、可变电容、电解电容等6.3 电感元件电感的定义:阻碍电流变化的能力电感的种类:固定电感、可变电感、线圈电感等第七章:交流电路7.1 交流电的基本概念交流电的定义:电流方向和大小周期性变化的电流交流电的参数:电压、电流、频率、相位等7.2 交流电路的电阻、电容、电感作用电阻对交流电的影响:阻值不变,不影响相位电容对交流电的影响:隔直流通交流,容抗与频率成反比电感对交流电的影响:隔交流通直电,感抗与频率成正比7.3 交流电路的功率有功功率:实际做功的功率无功功率:储能或释放能量的功率视在功率:电路的最大功率能力第八章:串并联电路8.1 串联电路串联电路的特点:电流相同,电压分配串联电路的电压计算:总电压等于各部分电压之和8.2 并联电路并联电路的特点:电压相同,电流分配并联电路的电流计算:总电流等于各分支电流之和8.3 串并联电路的混合混合电路的分析方法:先分解为串联和并联部分混合电路的计算:分别计算后再合成第九章:电路仿真与实验9.1 电路仿真软件介绍电路仿真软件的作用:分析和设计电路常用电路仿真软件:Multisim、Proteus、LTspice等9.2 电路实验操作步骤实验前的准备:了解实验目的、原理、器材等实验操作步骤:连接电路、测量数据、分析结果等9.3 实验结果的分析和处理数据的准确性:检查实验数据是否存在误差结果的分析:与理论值进行比较,分析差异原因第十章:电路的应用与设计10.1 基本电路应用实例照明电路:灯泡、开关、电流的连接与控制电源电路:稳压电源、变压器、电能转换10.2 电路设计的基本步骤确定设计要求:功能、性能、成本等选择电路元件:满足设计要求的元件参数电路图的绘制:清晰、正确、规范10.3 电路设计的注意事项安全性:考虑电路的过载、短路、漏电等安全问题可靠性:选择高质量元件,保证电路稳定运行美观性:布局合理,走线清晰,美观大方重点和难点解析一、第二章中的电流与电压的关系(2.3 电流与电压的关系)二、第三章中的电阻的计算(3.2 电阻的计算)三、第四章中的基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律的应用(4.2 基尔霍夫电压定律的应用;4.3 基尔霍夫电流定律的应用)四、第五章中的电路的简单分析(5.1 串联电路的分析;5.2 并联电路的分析)五、第六章中的电路元件(6.1 电阻元件;6.2 电容元件;6.3 电感元件)六、第七章中的交流电路的功率(7.3 交流电路的功率)七、第八章中的串并联电路的混合(8.3 串并联电路的混合)八、第九章中的电路仿真与实验(9.1 电路仿真软件介绍;9.2 电路实验操作步骤;9.3 实验结果的分析和处理)九、第十章中的电路的应用与设计(10.1 基本电路应用实例;10.2 电路设计的基本步骤;10.3 电路设计的注意事项)一、电流与电压的关系:理解并掌握欧姆定律的内容和应用,这是分析电路行为的基础。