古建筑术语,宋式与清式主要构件名词对照表

- 格式:doc

- 大小:265.00 KB

- 文档页数:6

一顺一丁:古建筑墙体砌筑方法之一,又称“梅花丁”。

每层砖以一横一纵交替垒砌,明代建筑墙体多用此种砌造方法。

一品书散水:古建筑砖作术语,亦称“一封出散水”。

一种简单的散水做法,常用于台基周缘。

砌墁时先用条转沿基底铺设一周,其外边在载以一圈立柱,借以起到疏导雨水、保护基础的作用,散水的宽窄,—般视建筑物的体量和上出檐的长短而定。

一斗二升交麻叶斗拱:清式大木作斗拱名称点用于廊子、亭子檐枋之上或宫殿、宫门脊枋之上。

斗拱不出踩,主要起隔架和装饰作用十八斗:在斗拱翘头或昂头上承托翅昂与单材瓜供或厢拱相交的斗,斗的顺身开口,放单材瓜拱、单材万拱、厢拱,横向做袖口.袖口宽0.8斗口,深o.1斗口;十八斗1.8斗口定长,1.46斗口定深.1.0斗口定高。

明代早期斗底常做银锭榫,明末清初多做暗销,还有一种即没有榫也没有暗销。

丁袱:宋式大木作构件名称。

位于四阿殿顶和九脊殿顶山面.是承托山面与前后瓦坡相汇处的必需构件,在结构上起承托山面屋架荷载的作用。

梁的一头搭在山面铺作或檐住之上,而另一头则搭在横梁之上.并与横梁垂直成“丁”字形,故名。

《清式营造则例》中称顺爬梁。

七踩斗拱:清式大木作斗供形式.即里外各出三拽架的斗供。

如果翘重昂七踩斗拱有头翘一件,头昂后带翘头一件,:2昂后带六分头一件.蚂蚱头后带菊花头一件,撑头木后带麻叶头一件.正心瓜供、正心万供各一件,外拽单材瓜拱、单材万拱各两件,厢供一件。

此外,还有正心仿、里外拽枋、桃檐枋、机枋、井口仿、垫拱板、桃尖梁等斗供构件。

三砖五瓦:布瓦屋面正脊做法术语。

正脊“三砖”一般指通天板上下各一层混砖和通工板。

“五瓦”即五层瓦条子。

一般指当沟与混砖之间的二屋瓦条,通天板上下各一层,瓦条及眉子沟与混砖之间又一层瓦条。

正脊则要由“三砖”和“五瓦”八层组成。

庆殿、硬山正脊常用此种做法。

三踩斗拱:清式斗拱名称。

即里外各出一拽架的斗拱。

作法上可用单翘或单昂、蚂蚱头后带麻叶头,设有六分头、菊花头、里外厢供各一个。

古建筑术语解释[一顺一丁] 古建筑路体砌筑方法之一,又称“梅花丁”。

每层砖以一横1纵交替垒砌,明代建筑墙体多用此种砌造方法。

[一品书散水] 古建筑砖作术语,亦称“ 一封出散水”。

一种简单的散水做法,常用于台基周缘。

砌墁时先用条转沿基底铺设一周,其外边在载以一圈立柱,借以起到疏导雨水、保护基础的作用,散水的宽窄,—服视建筑物的体量和上出檐的长短而定,[一斗二升交麻叶斗拱]清式大木作斗拱名称点用于廊子、亭子檐枋之上或宫殿、宫门脊枋之上。

斗拱不出踩,主要起隔架和装饰作用[十八斗] 在斗拱翘头或昂头上承托翅昂与单材瓜供或厢拱相交的斗,斗的顺身开口,放单材瓜拱、单材万拱、厢拱,横向做袖口.袖口宽0.8斗口,深o.1斗口;十八斗1.8斗口定长,1.46斗口定深.1.0斗口定高。

明代早期斗底常做银锭榫,明末清初多做暗销,还有一种即没有榫也没有暗销。

[丁袱] 宋式大木作构件名称。

位于四阿殿顶和九脊殿顶山面.是承托山面与前后瓦坡相汇处的必需构件,在结构上起承托山面屋架荷载的作用。

梁的一头搭在山面铺作或檐住之上,而另一头则搭在横梁之上.并与横梁垂直成“丁”字形,故名。

《清式营造则例》中称顺爬梁。

1[七踩斗拱] 清式大木作斗供形式.即里外各出三拽架的斗供。

如果翘重昂七踩斗拱有头翘一件,头昂后带翘头一件,:2昂后带六分头一件.蚂蚱头后带菊花头一件,撑头木后带麻叶头一件.正心瓜供、正心万供各一件,外拽单材瓜拱、单材万拱各两件,厢供一件。

此外,还有正心仿、里外拽枋、桃檐枋、机枋、井口仿、垫拱板、桃尖梁等斗供构件。

[三砖五瓦]布瓦屋面正脊做法术语。

正脊“三砖”一般指通天板上下各一层混砖和通工板。

“五瓦”即五层瓦条子。

一般指当沟与混砖之间的二屋瓦条,通天板上下各一层,瓦条及眉子沟与混砖之间又一层瓦条。

正脊则要由“三砖”和“五瓦”八层组成。

庆殿、硬山正脊常用此种做法。

[三踩斗拱] 清式斗拱名称。

即里外各出一拽架的斗拱。

作法上可用单翘或单昂、蚂蚱头后带麻叶头,设有六分头、菊花头、里外厢供各一个。

明代建筑名称与宋、清建筑名称对照表之大木作大木作:宋、元、清均称大木作,清又分大木殿式(简称大式)和小式大木,江南称木作。

列架式,屋列图:宋称侧样、点草架,清称屋架侧样,江南称贴式,即屋架图。

架梁,屋架、排架,屋梁:宋称椽袱、缝,清称梁架、柁梁、一缝梁,江南称梁架、贝占。

间架、间梁、架:清称间架,通称大木架。

草架:宋、清均称草架,江南称草架式。

缝:宋称架、缝,清称梁缝、俗称一缝柁。

段:宋称一椽架,清称一步架,江南称一界,即一步架水平距离。

柱柱落地:清称穿斗、穿逗屋架,江南称穿斗。

柱叉桁:木构架的一种做法,即柱头直接承搁木桁条。

偷柱,过梁式:清称抬梁,江南称过梁造、抬梁式。

搁墙造:由墙体支承梁架的做法,清称硬山搁檩。

酱架式,秋迁架:清称瓮门式,用双步梁而不立脊柱的一种梁架形式。

偷栋柱:减去脊柱的构架。

四柱落地:前后各由二立柱来支承间架的形式。

卷、敞卷,轩:清称卷式、卷,江南称轩、翻轩。

卷棚:清称卷棚,江南称回顶。

步廊:清称XX加廊步,即正身梁架前后出廊造,分单步及双步。

后步,后架:清称后出廊造,江南称后单步、后双步。

楼阁式:宋称楼阁,清称楼阁、楼,江南称楼阁、楼房。

三架,三架屋:清称三檩房、三檩垂花门。

三架屋后连一架:似清三檩房后出一步廊。

五架,五架房子:宋称四架椽屋,清称五檩小式大木、五檩大木,江南称四界屋。

五架梁、正五架,五架过梁式:宋称四椽袱、四架椽通檐用二柱,清称五架梁、五架大梁,江南称四界大梁、内四界。

小五架梁:似宋称四架椽屋刽牵三椽袱用三柱,清称五檩用三柱小式大木。

正五架三间拖后一柱、五架屋拖后架:似清正五檩后出廊,江南称内四界后出(加)廊。

五架后拖两架:似清称五檩后出双步廊,江南称内四界后加双步。

七架屋:宋称六架椽屋,清称七檩大木、七檩小式大木,江南称六界屋。

七架,正七架:宋称六椽袱,清称七架梁,江南称六界梁、六界大梁。

七架堂屋大九架造合用前后柱:似七架堂屋使用草架并添加轩廊的构架。

古建基本术语1、官式建筑(official style architecture):按宋代《营造法式》或清代《工程做法则例》规定建造的古建筑。

2、驳岸(stone bank):沿河叠石而成的,用于挡泥土的墙。

3、锁口石(capstone):驳岸顶砌筑的一层石材。

也叫压顶石。

4、挑筋石(projecting stone beam):挑出驳岸的石挑梁,可在其上建造房屋或作台阶。

5、须弥座(high base with decorated mouldings):台基的一种。

其露出地面部分叫做台明。

台明做法讲究,有束腰和上下枭、上下枋等线脚及雕饰等。

6、露台(terrace):在建筑物的前面凸出一块矩形平台。

上边无屋顶,庙宇中放香炉、经幢等物,低于房屋台基。

有的地方也称月台、平台等。

7、柱础(column base):在柱的下端,支撑柱子的石墩。

8、箍头榫(tenon of intersectant part of column beam):用于柱梁相交处或箍头枋与柱相交处的榫。

9、敲交榫(tenon of intersectant component of same height):用于断面高度相同,方向不同的两根构件相交处的榫。

10、砚台榫(inkstone tenon):江浙地区的古建筑中,用于子角梁与老角梁相交处的榫。

11、桩榫(picket shaped tenon):用于平板枋与坐斗相联接的榫。

12、勒望(le wang,horizontal batten nailed on rafter):为防止望砖下滑,钉在檩()的上方椽背上的横木条。

每隔一根檩条钉一根。

横木条的厚度与望砖相同。

13、里口木:在出檐椽顶端上不钉的刻有安装飞椽缺口的方木。

14、雀替(que ti,sparrow brace):位于额枋之下与柱相交用以加强额枋与柱的联接之木。

15、山界梁(shan jie liang,the highest beam):又名二界梁(北方称三架梁),位于木构架山尖处最高的梁。

古建筑名词解释二画1、丁头栱位于梁下的半截栱。

原由串枋出头部分作成,后成为梁头下的装饰。

2、八架椽宋代房屋进深以椽数呼之,八架椽即八椽之深。

清代则以檩数称呼,“九檩”即宋之八架椽。

3、九脊屋顶即歇山顶。

用于殿阁则称九脊殿,用于亭榭、厅堂则称厦两头造。

4、九踩斗栱清式斗栱按出挑数称呼。

里外出一跳称为三踩斗栱,出两跳称为五踩斗栱,出三跳称为七踩斗栱,出四跳称为九踩斗栱。

牌坊斗栱最多可多至十一踩三画1、叉手脊桁两侧的斜杆,用以固持脊膞,其形状犹如侍者叉手而立,故名。

多见于唐、宋、元、明的建筑上。

2、上昂昂有两种:上昂和下昂。

上昂用于室内支承天花或用于平坐下,因昂首向上而得名。

下昂用于外檐承挑檐,因昂尖向下得名。

3、门屋指宫殿、庙宇、宅邸中单独成栋的屋宇,有一间、三间、五间。

等,明清北京故宫太和门为九间,等级最高。

4、山花蕉叶用于佛塔、佛龛、经柜等顶部的叶状装饰纹样5、三朝五门东汉郑玄注《礼记.玉藻》曰:“天子诸侯皆三朝”。

又注《礼记。

明堂位》曰:“天子五门,皋、库、雉、应、路”、“诸侯三门”。

这就是三朝五门的来历。

三朝的称谓随时代而变,古称“外朝、治朝、燕朝”,唐称“大朝、常参、入鎶”,宋称“大朝、常参、六参及朔望参”。

即大规模礼仪性朝会;日常议政朝会;定期朝会三种。

四画1、斗子蜀柱即在短柱上加一斗,唐宋时常作为一种简洁的支撑体用于木、石栏板上或木构架的补间铺作上。

唐时还常用人字形撑木,上加一斗作补间,今人称人字栱。

2、五土五谷五土指东南西北中五方之土;五谷指稻黍稷麦菽五种谷物3、分心槽是分心斗底槽的简称,宋代殿阁内部空间划分方式之一,即以一列中柱及柱上斗栱将殿身划分为前后相同的两个空间。

一般用作殿门。

4、月牙城明清帝陵宝城和方城之间有一个小院称月牙城,俗称“哑巴院”。

正对方城所筑之墙称为月牙墙。

或称小院为“哑吧院”,而正对方城之墙为“月牙城”。

5、五音姓利唐宋间流行的一种风水术。

将天下所有姓氏归属宫商角徵羽五音,行事凶吉,都依其所定之法为据。

强干货!古建筑中常用名词的汇总建筑从一定角度,体现民族性、文化性、地域性,古建筑尤为突出。

中国的古建筑具有极强的地域性,每个地区古建筑的结构及形式必然要适合当地的自然环境、历史沿革文化和民俗等。

只有适应当地的民族文化及考虑地域性,才得以被留存保护。

本篇选择了部分古建筑名称术语解释,希望对热爱古建的朋友有些帮助,但再次提醒,术语的名称和做法也是有时代性和地域性的因素,切莫以偏概全。

1、七踩斗拱清式大木作斗供形式.即里外各出三拽架的斗供。

如果翘重昂七踩斗拱有头翘一件,头昂后带翘头一件,昂后带六分头一件,蚂蚱头后带菊花头一件,撑头木后带麻叶头一件。

正心瓜供、正心万供各一件,外拽单材瓜拱、单材万拱各两件,厢供一件。

此外,还有正心仿、里外拽枋、桃檐枋、机枋、井口仿、垫拱板、桃尖梁等斗供构件。

2、三砖五瓦布瓦屋面正脊做法术语。

正脊“三砖”一般指通天板上下各一层混砖和通工板。

“五瓦”即五层瓦条子。

一般指当沟与混砖之间的二屋瓦条,通天板上下各一层,瓦条及眉子沟与混砖之间又一层瓦条。

正脊则要由“三砖”和“五瓦”八层组成。

庆殿、硬山正脊常用此种做法。

3、三踩斗拱清式斗拱名称。

即里外各出一拽架的斗拱。

作法上可用单翘或单昂、蚂蚱头后带麻叶头,设有六分头、菊花头、里外厢供各一个。

在殿堂或亭阁柱间有隔架及装饰作用。

4、一顺一丁古建筑路体砌筑方法之一,又称“梅花丁”。

每层砖以一横1纵交替垒砌,明代建筑墙体多用此种砌造方法。

5、一品书散水古建筑砖作术语,亦称“一封出散水”。

一种简单的散水做法,常用于台基周缘。

砌墁时先用条转沿基底铺设一周,其外边在载以一圈立柱,借以起到疏导雨水、保护基础的作用,散水的宽窄,—服视建筑物的体量和上出檐的长短而定。

6、三踩交麻叶斗供清式斗拱组合名称。

主要用于琉璃照壁、琉璃花门、琉璃阁、琉璃焚帛炉等建筑,起支承出檐的作用。

完全仿照木制斗拱的形状烧制而成,是由若干件组成,可拆卸成拱、昂、翘、麻叶头等分件,每个分件三至四个露明面满着釉色。

古建筑名词解释二画1、丁头栱位于梁下的半截栱。

原由串枋出头部分作成,后成为梁头下的装饰。

2、八架椽宋代房屋进深以椽数呼之,八架椽即八椽之深。

清代则以檩数称呼,“九檩”即宋之八架椽。

3、九脊屋顶即歇山顶。

用于殿阁则称九脊殿,用于亭榭、厅堂则称厦两头造。

4、九踩斗栱清式斗栱按出挑数称呼。

里外出一跳称为三踩斗栱,出两跳称为五踩斗栱,出三跳称为七踩斗栱,出四跳称为九踩斗栱。

牌坊斗栱最多可多至十一踩三画1、叉手脊桁两侧的斜杆,用以固持脊膞,其形状犹如侍者叉手而立,故名。

多见于唐、宋、元、明的建筑上。

2、上昂昂有两种:上昂和下昂。

上昂用于室内支承天花或用于平坐下,因昂首向上而得名。

下昂用于外檐承挑檐,因昂尖向下得名。

3、门屋指宫殿、庙宇、宅邸中单独成栋的屋宇,有一间、三间、五间。

等,明清北京故宫太和门为九间,等级最高。

4、山花蕉叶用于佛塔、佛龛、经柜等顶部的叶状装饰纹样5、三朝五门东汉郑玄注《礼记.玉藻》曰:“天子诸侯皆三朝”。

又注《礼记。

明堂位》曰:“天子五门,皋、库、雉、应、路”、“诸侯三门”。

这就是三朝五门的来历。

三朝的称谓随时代而变,古称“外朝、治朝、燕朝”,唐称“大朝、常参、入鎶”,宋称“大朝、常参、六参及朔望参”。

即大规模礼仪性朝会;日常议政朝会;定期朝会三种。

四画1、斗子蜀柱即在短柱上加一斗,唐宋时常作为一种简洁的支撑体用于木、石栏板上或木构架的补间铺作上。

唐时还常用人字形撑木,上加一斗作补间,今人称人字栱。

2、五土五谷五土指东南西北中五方之土;五谷指稻黍稷麦菽五种谷物3、分心槽是分心斗底槽的简称,宋代殿阁内部空间划分方式之一,即以一列中柱及柱上斗栱将殿身划分为前后相同的两个空间。

一般用作殿门。

4、月牙城明清帝陵宝城和方城之间有一个小院称月牙城,俗称“哑巴院”。

正对方城所筑之墙称为月牙墙。

或称小院为“哑吧院”,而正对方城之墙为“月牙城”。

5、五音姓利唐宋间流行的一种风水术。

将天下所有姓氏归属宫商角徵羽五音,行事凶吉,都依其所定之法为据。

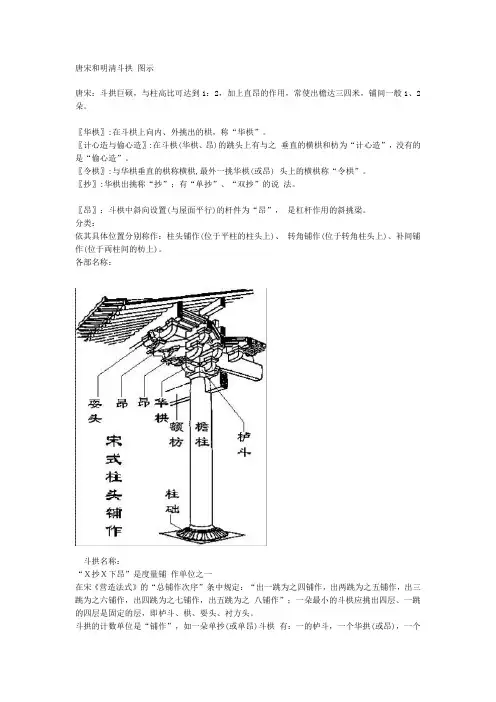

唐宋和明清斗拱图示唐宋:斗拱巨硕,与柱高比可达到1:2,加上直昂的作用,常使出檐达三四米,铺间一般1、2朵。

〖华栱〗:在斗栱上向内、外挑出的栱,称“华栱”。

〖计心造与偷心造〗:在斗栱(华栱、昂)的跳头上有与之垂直的横栱和枋为“计心造”,没有的是“偷心造”。

〖令栱〗:与华栱垂直的栱称横栱,最外一挑华栱(或昂) 头上的横栱称“令栱”。

〖抄〗:华栱出挑称“抄”;有“单抄”、“双抄”的说法。

〖昂〗:斗栱中斜向设置(与屋面平行)的杆件为“昂”,是杠杆作用的斜挑梁。

分类:依其具体位置分别称作:柱头铺作(位于平柱的柱头上)、转角铺作(位于转角柱头上)、补间铺作(位于両柱间的枋上)。

各部名称:斗拱名称:“X抄X下昂”是度量铺作单位之一在宋《营造法式》的“总铺作次序”条中规定:“出一跳为之四铺作,出两跳为之五铺作,出三跳为之六铺作,出四跳为之七铺作,出五跳为之八铺作”;一朵最小的斗栱应挑出四层、一跳的四层是固定的层,即栌斗、栱、耍头、衬方头。

斗拱的计数单位是“铺作”,如一朵单抄(或单昂)斗栱有:一的栌斗,一个华拱(或昂),一个耍头,一个衬方头,计四铺作。

每增加一个构件,即加一铺作,以此类推。

双抄双下昂为七铺作,双抄三下昂为八铺作,等等。

单杪四铺作(一:栌斗、二:栱、三:耍头、四:衬方头):单杪单昂五铺作:单抄双下昂六铺作里转五铺作双抄双下昂七铺作里转六铺作独乐寺上层柱头(双抄双下昂七铺作)、补间佛光寺转角铺作(双抄三下昂八铺作):明清:昂变为装饰作用的假昂,斗拱变小,与柱高比1:8(?)以上,出檐变短,大约一米,斗拱变密,平身科多达4--8朵,明次稍间不同。

〖翘〗(宋称“华栱”):略似弓形,与建筑物立面垂直;〖昂〗:翘之向外端加长,并下斜。

〖耍头〗:昂之上,切与昂平行大小相近的直木;(或挑尖梁头)分类:因其所在建筑物部位的不同:〖柱头科〗在柱顶上;〖平身科〗在柱间额枋上;〖转角科〗在屋角柱头上。

依据形式的不同可分为:一斗二升对麻叶和一斗三升等简单的,翘昂式的,品字的(每昂),还有一种溜金斗拱,是清皇宫,祭坛等重要地方才可用。

开启建筑+互联网+文化的新纪元!中国古建筑常用的名词术语解释中国古建筑,如同一颗颗无价的珍宝点缀在大地上,成为历史最深厚的见证者!它是中国传统文化艺术审美的精华所在,更是中华文明的大智慧!本文选择了部分古建筑名称术语解释,希望对热爱古建的朋友有些帮助,但古建中国提醒大家,术语的名称和做法也是有时代性和地域性的因素,切莫以偏概全。

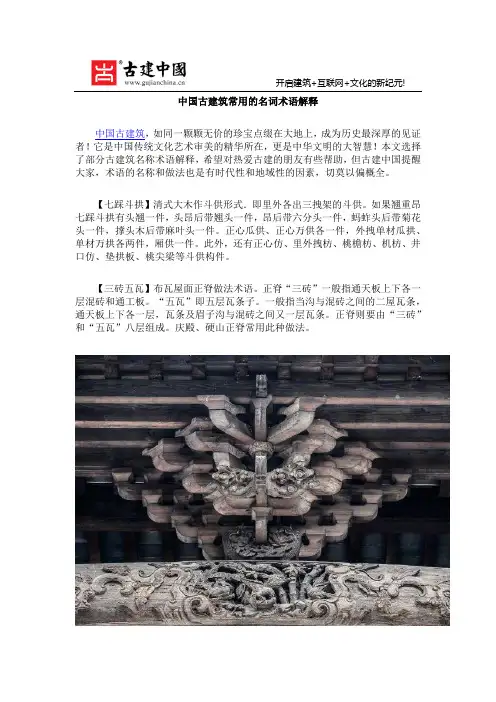

【七踩斗拱】清式大木作斗供形式.即里外各出三拽架的斗供。

如果翘重昂七踩斗拱有头翘一件,头昂后带翘头一件,昂后带六分头一件,蚂蚱头后带菊花头一件,撑头木后带麻叶头一件。

正心瓜供、正心万供各一件,外拽单材瓜拱、单材万拱各两件,厢供一件。

此外,还有正心仿、里外拽枋、桃檐枋、机枋、井口仿、垫拱板、桃尖梁等斗供构件。

【三砖五瓦】布瓦屋面正脊做法术语。

正脊“三砖”一般指通天板上下各一层混砖和通工板。

“五瓦”即五层瓦条子。

一般指当沟与混砖之间的二屋瓦条,通天板上下各一层,瓦条及眉子沟与混砖之间又一层瓦条。

正脊则要由“三砖”和“五瓦”八层组成。

庆殿、硬山正脊常用此种做法。

【三踩斗拱】清式斗拱名称。

即里外各出一拽架的斗拱。

作法上可用单翘或单昂、蚂蚱头后带麻叶头,设有六分头、菊花头、里外厢供各一个。

在殿堂或亭阁柱间有隔架及装饰作用。

【一顺一丁】古建筑路体砌筑方法之一,又称“梅花丁”。

每层砖以一横1纵交替垒砌,明代建筑墙体多用此种砌造方法。

【一品书散水】古建筑砖作术语,亦称“一封出散水”。

一种简单的散水做法,常用于台基周缘。

砌墁时先用条转沿基底铺设一周,其外边在载以一圈立柱,借以起到疏导雨水、保护基础的作用,散水的宽窄,—服视建筑物的体量和上出檐的长短而定。

【三踩交麻叶斗供】清式斗拱组合名称。

主要用于琉璃照壁、琉璃花门、琉璃阁、琉璃焚帛炉等建筑,起支承出檐的作用。

完全仿照木制斗拱的形状烧制而成,是由若干件组成,可拆卸成拱、昂、翘、麻叶头等分件,每个分件三至四个露明面满着釉色。

【天井】①墀头看面正身墙上端部至大连檐里皮之空距,即全部梢子出檐所占的部位。

中国古建筑名词详解一、名词及条目①中国木构架体系形成于汉代,成熟于唐代,宋代在成熟化得基础上精致化,明清则达到高度成熟阶段。

②副阶:宋称,殿阁等个体建筑周围环绕得廊子(形成重檐屋顶),称为副阶。

③间:四柱之间得空间或两榀梁架之间得空间(一般指第二种),若两排柱子很近则其中间部分称之为出廊(周围廊,前后廊,前出廊,不出廊四种)。

④卷杀:对木构件曲线轮廓得一种加工方法。

⑤大式建筑与小式建筑在官式建筑得构筑形制上,区分为大木大式建筑与大木小式建筑。

大式建筑主要用于坛庙,宫殿,苑囿,陵墓,城楼,府第,衙署与官修寺庙等组群得主要,次要殿屋,属于高等级建筑。

小式建筑主要用于民宅,店肆等民间建筑与重要组群中得辅助用房,属于低等次建筑。

其区别为:①间架,大式建筑开间可到九间,特例用到11间,通进深可到11架,特例到13架。

小式建筑开间只能做到三五间,通进深不多于7架,一般以3,4,5架居多。

②出廊,大式建筑可用各种出廊方式,而小式建筑只能用到前后廊,不许做周围廊。

③屋顶,大式建筑可以用各种屋顶形式与琉璃瓦件。

小式建筑只能用硬山,悬山及其卷棚做法,不许用庑殿,歇山,不许做重檐,不许用筒瓦与琉璃瓦件。

④大木构件,大式建筑可以用斗拱,也可以不用。

小式建筑不许用斗拱。

在梁架构件中,大式建筑增添了飞椽,随梁枋,角脊,伏脊木等构件。

6伏脊木:被脊固定于脊桁上,截面为六角形,在伏脊木两侧朝下得斜面上开椽窝以插脑椽。

伏脊木仅在明清才出现得(唐宋时期没有),且仅用于大式建筑中。

7合角吻:重檐建筑得下檐槫(音团tuan)脊或屋顶转角处得装饰兽。

8螭首:①传说中得怪兽,用于建筑屋顶得装饰,就是套兽采用得主要形式。

②古代彝器,碑额,庭柱,殿阶上及印章上得螭龙头像。

9 <<考工记>>(战国):“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

”一般解释为:都城九里见方,每边辟三门,纵横各九条道路,南北道路宽九条车轨,东面为祖庙,西面为社稷坛,前面就是朝廷宫室,后面就是市场与居民区。

古建筑中常用名词的汇总建筑从一定角度,体现民族性、文化性、地域性,古建筑尤为突出。

中国的古建筑具有极强的地域性,每个地区古建筑的结构及形式必然要适合当地的自然环境、历史沿革文化和民俗等。

只有适应当地的民族文化及考虑地域性,才得以被留存保护。

本篇选择了部分古建筑名称术语解释,希望对热爱古建的朋友有些帮助,但再次提醒,术语的名称和做法也是有时代性和地域性的因素,切莫以偏概全。

1、七踩斗拱清式大木作斗供形式.即里外各出三拽架的斗供。

如果翘重昂七踩斗拱有头翘一件,头昂后带翘头一件,昂后带六分头一件,蚂蚱头后带菊花头一件,撑头木后带麻叶头一件。

正心瓜供、正心万供各一件,外拽单材瓜拱、单材万拱各两件,厢供一件。

此外,还有正心仿、里外拽枋、桃檐枋、机枋、井口仿、垫拱板、桃尖梁等斗供构件。

2、三砖五瓦布瓦屋面正脊做法术语。

正脊“三砖”一般指通天板上下各一层混砖和通工板。

“五瓦”即五层瓦条子。

一般指当沟与混砖之间的二屋瓦条,通天板上下各一层,瓦条及眉子沟与混砖之间又一层瓦条。

正脊则要由“三砖”和“五瓦”八层组成。

庆殿、硬山正脊常用此种做法。

3、三踩斗拱清式斗拱名称。

即里外各出一拽架的斗拱。

作法上可用单翘或单昂、蚂蚱头后带麻叶头,设有六分头、菊花头、里外厢供各一个。

在殿堂或亭阁柱间有隔架及装饰作用。

4、一顺一丁古建筑路体砌筑方法之一,又称“梅花丁”。

每层砖以一横1纵交替垒砌,明代建筑墙体多用此种砌造方法。

5、一品书散水古建筑砖作术语,亦称“一封出散水”。

一种简单的散水做法,常用于台基周缘。

砌墁时先用条转沿基底铺设一周,其外边在载以一圈立柱,借以起到疏导雨水、保护基础的作用,散水的宽窄,—服视建筑物的体量和上出檐的长短而定。

6、三踩交麻叶斗供清式斗拱组合名称。

主要用于琉璃照壁、琉璃花门、琉璃阁、琉璃焚帛炉等建筑,起支承出檐的作用。

完全仿照木制斗拱的形状烧制而成,是由若干件组成,可拆卸成拱、昂、翘、麻叶头等分件,每个分件三至四个露明面满着釉色。