南北饮食与文化(湖北与黑龙江为例)

- 格式:ppt

- 大小:4.75 MB

- 文档页数:3

南北饮食文化差异及其原因南北饮食文化差异是中国饮食文化中的重要组成部分,南北分别代表了中国的南方地区和北方地区。

南方饮食以米饭、面食和海鲜为主食,口味偏甜,注重烹调技巧;而北方饮食以面食为主食,口味偏咸,注重食材的原汁原味。

这种差异主要源于地理环境、气候条件、历史文化和农业生产方式的不同。

首先,地理环境和气候条件是南北饮食文化差异的重要原因之一、南方位于亚热带或热带地区,气候湿热,适宜水稻和各种蔬果的种植,因此南方的饮食以米饭和蔬菜为基础,口味偏甜,使用糖和油的比例较高。

而北方地区位于温带或寒带地区,气候干燥且寒冷,水稻产量有限,因此北方的饮食多以面食为主,口味偏咸,使用食糖和调味品较少,如辣椒等。

其次,历史文化是南北饮食文化差异的另一个重要原因。

由于历史上南方经历了多个王朝的统治,受到了不同地区文化的影响,饮食文化更加多元化。

南方人崇尚精致、细腻的烹调技巧,追求食材原汁原味的味道,讲究山珍海味、色香味俱佳;而北方一直处在较为苛刻的自然环境下,饮食习惯更为实际,追求饱腹感和营养均衡。

北方有饺子、馄饨等丰富的面食文化,而南方则有粽子、汤圆等独特的米食文化。

另外,农业生产方式也对南北饮食文化产生了影响。

南方气候湿热,土地肥沃,适宜种植稻米和各种蔬果,农民以水稻种植为主,因此米饭成为南方的主食。

而北方气候干燥,土地贫瘠,较适宜种植小麦和耐旱的作物,农民以小麦种植为主,所以面食成为北方的主食。

总结起来,南北饮食文化差异主要源于地理环境、气候条件、历史文化和农业生产方式等因素的影响。

南方饮食以米饭和海鲜为主食,口味偏甜,注重烹调技巧;北方饮食以面食为主食,口味偏咸,注重食材的原汁原味。

这种差异丰富了中国饮食文化的多样性,反映了不同地区和人们的饮食习惯和生活方式。

中国十二大饮食文化圈所谓饮食文化圈,是由于地域、民族、习俗、信仰等原因,历史地形成的具有独特风格的饮食文化区域。

得益于中国复杂多样的地理环境和不断交融的历史文化,中国的饮食文化从形式和内容上都是丰富多彩的。

中国烹调艺术主要是根据各地饮食特色,如味觉习惯、选料方式、色泽搭配等,并逐渐形顾了区域性菜系。

生活在大陆各地、各民族的人们,根据生活的需要大多就地取材,制作了了许多带有浓重的地方和民族风味的食品。

中国八大菜系的形成恰好证明了这一点。

例如四川物产富饶,不仅禽兽佳蔬品种繁多,土特产十分广泛,加之四川地处盆地,多雾气重湿润,所以,四川人多嗜辛辣也就习以为俗了。

而广东地处岭南夏长冬暖,气温偏高,烹饪上故而逐渐形成了清淡、生脆、爽口的风味特色。

湘菜以辣味和熏腊为主要的饮食特色,这是湖南大部分地区地势偏低,气温热而潮湿的原因。

试想,如果我国自然条件不具备多样性,那么,中国饮食文化也不会如此丰富多彩。

地域性差异是中国饮食文化的一大特点,其地域分布的基本现状及饮食文化的地域性并非以行政区划来区分的,而是从历史和自然的角度来讲的。

很多饮食文化的学者,通过对中国饮食文化的研究,用12个饮食文化圈来表示饮食的地域性差别,各个饮食文化圈彼此既相对独立,又相互渗透影响,甚至国界外的部分地域也受到中华饮食文化的影响。

1、东北地区饮食文化圈东北地区饮食文化圈,是包括今辽宁、吉林、黑龙江三省全部及内蒙古自治区昭乌达、哲里木、呼伦贝尔二盟在内的一个饮食文化历史区域。

“棒打獐子瓢淘鱼,野鸡飞到饭锅里”,这是过去人们对于东北地区的描述。

东北地区土地肥沃、水资源丰富,是最理想的狩猎、畜牧、渔捞、种植业天然综合性的经济区,人们将东北地区总结为“北有粮仓,南有渔场,西有畜群,东有果园”,也正是因为如此,东北地区居民形成了以肉食(兽、禽、鱼、乳)为主,植物食物(五谷、蔬果)为辅的合理的食物结构。

丰厚的冬贮,是东北地区人们饮食文化的聪明创造。

南北饮食的差异,大家可能首先会想到南方主食大米、北方主食面粉。

但是东北生产大米,而且久负盛名,颇为有趣的是东北人自己有名的大米主要卖到其他地方,自己却不喜欢吃。

从菜系来看,南方菜系优势明显、有广东的粤菜、四川的川菜、湖南的湘菜、江浙的杭帮菜等。

而北方却几乎没有独立的菜系,当然东北的菜还是颇有特色。

总体特点是南方饮食讲究的是精细,而北方体现的是粗犷。

从菜量来看,南方多数是小而精。

北方是多而粗,南方一年四季蔬菜丰富,北方到了冬季就数大白菜最多,要不就是大棚的蔬菜,但是品种相对还是少了些。

尤其在农村可能差别更大。

从喝汤来看南北迥异:南方人喝汤是作为一个菜上桌的,更多的是在夏季天气炎热喝汤,广州、福建一带在饭前、饮酒前喝汤,尤其广州人堡汤是出了名的。

而北方人一年四季都喝汤,但是汤是在饭后喝,一般不是作为一道菜上桌,而且主要在冬季喝汤,觉得热乎、暖和。

从喝酒来看,北方人豪爽,平均酒量大于南方人,特别是山东、东北和内蒙人酒量惊人。

南方生产白酒,有名的贵州茅台、四川五粮液。

夏天可能南北都已啤酒为主,但是冬天北方人更喜饮白酒,但是冬天南方的江浙一带喜喝黄酒,比如绍兴女儿红、上海的和酒、石库门等。

北方人大碗喝酒,大口吃菜,大声说话。

南方人相对精细。

从地域差异看我国是一个文化历史悠久的国家,地域宽广,有23个省,4个直辖市,5个自治区和2个特别行政区。

自走入高中校们,我们对自然地理和人文地理有了更深一层的认识,了解到身边的文化与地理的密切联系,特别是学习了自然地理环境的整体性和差异性之后,这让我们想更进一步的探究由地域差异引起的文化差异.因此,我们选择了一种诱人的文化------吃, 由于我国自然环境、气候条件、民族习俗等的地域差异,各地区和各民族在饮食结构和饮食习惯上又有所不同, 其饮食文化更是丰富多彩,各个地区别具风格。

下面我们将从中国饮食文化的总体特征、东西南北饮食文化差异的主要原因等方面进行分析:一、我国饮食的总体特征:(1)、我国饮食文化的历史起步较早, 发展也很快。

第二章中国饮食文化的区域性第一节中国饮食文化区位的历史考察一、“饮食文化圈”的概念饮食文化圈是由于地域(最主要的),民族、习俗、信仰等原因,历史地形成的具有独特风格的饮食文化区域。

文化区又称做文化地理区,每一个饮食文化区可以理解为具有同饮食文化属性的人群所共同生息储存的自然和文化生态地理单元。

具有一定文化差异的地理区域也常被一些学者称做“文化圈”。

东周时代大约存在“七个文化圈”。

中原文化圈,北方文化圈,齐鲁文化圈,楚文化圈,吴越文化圈,巴蜀滇文化圈,秦文化圈。

二、中国饮食文化区位类型第一,“中华民族饮食文化圈”是一个以今日中华人民共和国版图为基本地域空间,以城内民众——中华民族大众为创造与承载主体的人类饮食文化区位性历史存在。

第二,“中华民族饮食文化圈”由1 2个子属文化圈,即相对独立、彼此依存的次文化区位结构而成;无论是“中华民族饮食文化圈”这个母圈,还是各次文化区位的子圈,其饮食文化形态及其内涵,都是历史发展的结果,都是有条件的历史存在。

第三,每个子圈显然不应当被简单理解为其所代表的次文化区位的实际地理闽值同样也是3609的绝对圆形态;事实上对“中华民族饮食文化圈”我们也没有作为一个圆形的轨迹来图示;各次文化区位圆周轨迹走向中华人民共和国版图以外的部分采取虚线表述,既表明“中华民族饮食文化圈”的现实地域分野,同时也表明中华饮食文化作为一种传播能力很强的文化不受政区地理界限限铷的历史存在与现实影响。

第四,各个子暖的相交,表明各相邻次文化区位的文化传播与相互影响、渗透的地域空间交叉关系;邻近子圈的直接交叉和这种交叉的连环链锁,体现了“中华民族饮食文化圈竹是一个密切相关的生命整体。

第五,以不同于其他虚线的特别虚点线标志的素食圈,已不作为一种区位性文化地域空间存在。

第六,与“中华民族饮食文化圈竹作为同心圆同时存在的“中华饮食文化圈”,是一个以历史上中国版图为传播中心,以相邻或相近受中华饮食文化影响较深、彼此关系较紧密的广大周边地区联结而成的饮食文化地域空间的历史存在。

东北的饮食文化习俗资料(一)黑龙江饮食文化1.沿革商周时期,黑龙江为东北古代土著民族肃慎、貊和东胡的居住地。

肃慎族以渔猎为生,鱼和猪是他们主要肉食来源。

东胡族主要以狩猎、游牧为生,吃牛、羊肉和野兽肉,以其皮为衣;貊族畜牧兼事渔业或猎业,后来向农业牧业经济转化,貊黍食。

秦汉时期,黑龙江省西部北部为鲜卑,南部为北扶余,东北部为抱娄和北沃沮。

各民族有的以鱼兽肉为主食,有的饮乳食牛羊肉,又有的肉粮兼顾或逐渐以粮食为主食。

魏晋南北朝时期,黑龙江省西北部为室韦各族,东南部为勿吉。

北室韦还保留游猎生活“食肉衣皮”外,南室韦和勿吉农业生产有了很大发展,并都会以粮造酒。

隋唐时期,黑龙江分别置室韦、忽讦州和黑水三个都护府。

这时期农副产品比较丰富。

宋、辽、金、元、明时期,黑龙江先后有过契丹人、突厥人、女真人、蒙古人的活动。

《金史》记载女真人“各随所分土,与汉人错居”,“农作时令相助济”。

汉族北迁,不仅为黑龙江带来了生产技术、汉族文化、风俗民情,更因与当地少数民族“错居”、“相助济”,使黑龙江的饮食民俗也有了较大的变化。

清代,黑龙江省力宁古塔将军和黑龙江将军共管。

女真后裔满族以农业为主。

大批山东、河北移民北迁来到黑龙江各地落户。

他们给边远闭塞的黑龙江又一次带来了中原汉族的包括饮食文化在内的传统文化,使黑龙江的饮食又产生了很大变化,并逐渐形成了具有黑龙江地域特点的饮食风格。

黑龙江人口3689万(2000年第五次全国人口普查数据,下同),居有汉、满、朝鲜、蒙古、回、达斡尔、鄂温克、赫哲、锡伯、鄂伦春和柯尔克孜等民族,其中汉族是黑龙江省的主体民族。

2.饮食概况●菜品风味特点黑龙江食品制作长于炙、燛、拌、渍、扒、爆、炒、熘、烧、煮、炸等技法。

风味以咸鲜浓味为主,菜品质感偏于酥烂。

黑龙江人多食杂粮,喜食肉食、鱼虾和野味,嗜好饮酒。

●哈尔滨饮食主食与面点:以面粉、大米、高粱米、玉米、小米等为主食。

副食:居民以汉族为主体。

其中多数是从山东、河北等地“闯关东”来的。

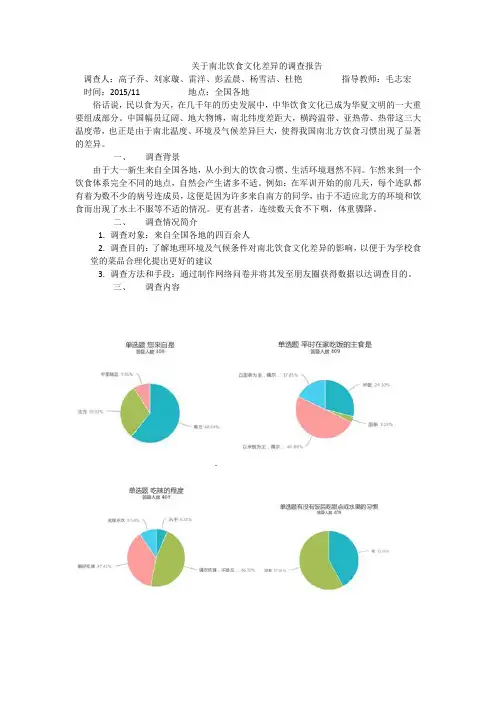

关于南北饮食文化差异的调查报告调查人:高子乔、刘家璇、雷洋、彭孟晨、杨雪洁、杜艳指导教师:毛志宏时间:2015/11 地点:全国各地俗话说,民以食为天,在几千年的历史发展中,中华饮食文化已成为华夏文明的一大重要组成部分。

中国幅员辽阔、地大物博,南北纬度差距大,横跨温带、亚热带、热带这三大温度带,也正是由于南北温度、环境及气候差异巨大,使得我国南北方饮食习惯出现了显著的差异。

一、调查背景由于大一新生来自全国各地,从小到大的饮食习惯、生活环境迥然不同。

乍然来到一个饮食体系完全不同的地点,自然会产生诸多不适。

例如:在军训开始的前几天,每个连队都有着为数不少的病号连成员,这便是因为许多来自南方的同学,由于不适应北方的环境和饮食而出现了水土不服等不适的情况。

更有甚者,连续数天食不下咽,体重骤降。

二、调查情况简介1.调查对象:来自全国各地的四百余人2.调查目的:了解地理环境及气候条件对南北饮食文化差异的影响,以便于为学校食堂的菜品合理化提出更好的建议3.调查方法和手段:通过制作网络问卷并将其发至朋友圈获得数据以达调查目的。

三、调查内容1.南北方饮食总体差异【南米北面】我国南北方的饮食习惯不同。

南方人爱米饭,北方人喜面食,其实这与南北方的农业生产结构不同有关。

我国南方的气候高温多雨、耕地多以水田为主,所以当地的农民因地制宜种植生长习性喜高温多雨的水稻。

而我国北方降水较少,气温较低,耕地多为旱地,适合喜干耐寒的小麦生长。

所谓“种啥吃啥”,长此以往,便养成了南米北面的饮食习惯。

【南甜北咸】长期以来,我国北方人形成爱吃咸食的习惯,就是通常人们所说的“口重”。

我国北方地处暖温带,冬季寒冷干燥,夏季温和多雨,气温年较差大,在过去,即使少量的蔬菜也难以过冬,同时又不舍得一时“挥霍”掉,北方人便把菜腌制起来慢慢“享用”,这样一来,北方大多数人也养成了吃咸的习惯。

人说苏州菜甜,其实与无锡的相比,苏州菜不过是淡。

无锡炒鳝糊放很多糖,包子的肉馅里也放很多糖,对北方人讲,根本没法吃。

黑龙江的饮食文化黑龙江省物产丰富,烹调原料门类齐全。

人们称它"北有粮仓,南有渔场,西有畜群,东有果园,"一年四季食不愁。

为此,下面我们一起同店铺学习下黑龙江的饮食文化,欢迎大家的阅读!黑龙江的饮食文化知识黑龙江的主食分米饭和面食两类。

现在主要吃大米饭,过去有高粱米饭、大楂子饭、小米饭、大黄米饭。

黄米,未去壳前叫糜子,是地道满族的东西。

面食以白面为主,也有玉米面、黄米面。

黄米面或粘豆包、豆面卷子,也是地道的满族食品。

面食中值得一提的是饺子。

哈尔滨饺子馅多达十几种,如酸菜馅、西红柿馅、青椒馅、山野菜馅、三鲜馅等。

先前有著名的老都一处饺子馆,后起之秀有东方饺子王。

据说东方饺子王在全国许多地方开设分号,生意特别红火。

黑龙江人也喜欢吃面条。

打卤面,有各种各样的卤。

炝汤面,不同于南方的热汤面,而是把汤和面分开来做,这也源于满族迁徙不定的狩猎生活。

烹饪原料得天独厚。

大小兴安岭的山珍野味,松花江的三花五罗,黑龙江的鲑鱼,乌苏里江的大马哈鱼,这些都为形成黑龙江的风味特色奠定了文化与物质基础。

黑龙江菜以烹制山珍、河鲜出名。

菜肴味重、色浓,肥厚实在,口味咸鲜,主料突出,较少配料。

烹调受鲁、京菜的影响,擅长扒、烤,又保留自己传统的炖、煮、熬等特色。

挂浆(熘)这种烹饪方法是鲁菜独有的。

把切好的肉挂糊,放到油锅里炸。

捞出来再浇以调好的热汁,或把炸好的肉放到热汁里炒一下。

比较有名的菜有酥白肉、熘肉段。

黑龙江人用这种方法做出好吃的锅包肉,不次于鲁菜。

又独出心裁地把蔬菜也放到油锅里炸,捞出来再炒,有烧茄子、地三鲜……把不同品种的蔬菜放在一起炒,也是黑龙江人的发明,有新三鲜者,卷心菜(大头菜)、西红柿、尖椒三样一块炒。

更有把肉、各种蔬菜以及粉条、豆制品等放在一起炖,所谓“烂炖”。

炖是满族人的发明。

满族早年以渔猎为生,住在野外,迁徙不定,烹饪器具只吊锅一种,自然只好炖了。

有出名的八大炖:小鸡炖蘑菇、排骨炖豆角……土豆熬白菜如果加进去五花三层的薄猪肉片、粉条、黄花菜,也相当不错。

中国各地的饮食文化差异中国各地的饮食文化差异总的来说是南甜、北咸、东辣、西酸。

江南人喜清淡、甜咸、爽口,讲究营养,乐于质高量小;西北人爱吃带有酸口、经济实惠和牛羊肉品种的菜肴;东北人爱吃肥而不腻、脂肪多的鱼肉菜品,一般吃用量大,习惯吃饱吃好。

东北人主食多吃杂粮,除大米、白面、小米、玉米、高粱外,还喜食杂有豆类的二米饭,喜食鱼虾、野味,嗜肥腥膻,重油偏咸,并喜用拌、蘸食法。

大酱及酱制品、酸菜、腌菜是东北地区重要的佐餐食品。

河北人的主要饮食习惯:一日三餐,但农闲季节一日两餐,主食以面粉、杂粮为主,副食以猪、牛、羊肉,以及蛋、禽、菜、鱼为佳品。

口味偏咸,重油重色,与京津无大差异。

“杂”是河北饮食习俗的显著特点,具有五花八门的饮食习惯。

山西人的主要饮食习惯:一日三餐,基本上是早饭稠,午饭好,晚饭稀。

重主食,轻副食。

主食以面和小米为主,素有“一面百样吃”的美誉。

不搞一餐数菜。

一般口味喜咸中带酸,醋是山西人惯用的调料。

苏南人饮食的主要特点是:苏南人口味上喜清淡、甜咸、爽口,计究营养,普遍喜食新鲜、细嫩食物,忌食辛辣之物;少用调料、辅料,特别讲究保持食物菜肴的原味,且质高量少。

浙江人的主要饮食习惯:浙江人的口味以滑嫩爽口、糯而不腻、清淡纯鲜为主,酸辣次之。

主食以米为主,辅以玉米、番薯等杂粮,部分地区且有一日四餐的习惯。

饮食习惯具有本地特色且多样,湖州、嘉兴一带人,喜吃鱼、虾、黄鳝;东阳等地喜食乌龟肉;海盐一带喜食“东坡肉”;金华地区喜食火腿和风肉;杭州一带喜食天目笋和虾蟆;温州沿海地区有生食鱼鲜的习惯。

湖南人的主要饮食习惯:湖南人一日三餐多以大米为主食,辅以玉米及薯类,极少食用面食。

湖南人普遍嗜辣,且喜食苦味食品。

湖南人口味多为辣、苦、酸、咸适中,对川菜、鲁菜也多能接受。

江西人的主要饮食习惯:江西大部分地区一日三餐,以大米为主,辅以甘薯和米粉,且甘薯的吃法很多,米的食法也很讲究。

发糕、灯芯糕、煨牛肉月饼等饼糕是江西人最爱吃的主食。

我们必须承认,南北饮食文化虽各有千秋,但两者之间却是严重不对等的。

从某种程度上讲,饮食领域是“南风”压到了“北风”。

譬如中国八大菜系中,南边独占其六,或如川菜、湘菜、粤菜、淮扬菜等,无不是火遍大江南北,东西通吃,但北方菜系的京菜和鲁菜,不但名气较弱,而且在南方也一直打不开市场。

究其原因,北方饮食的谱系主要是围绕“吃饱”展开的,而南方饮食谱系则是围绕“吃好”展开的。

这是两种不同层次,也是两种不同境界。

因此,“南食北渐”正如当年“南戏北迁”一样,是社会发展的必然趋势。

虽然在民间,南北双方依然坚守着自己的饮食喜好和传统习惯,但南人钟情的火锅、海鲜、糕点,已经堂而皇之走入北方城市的腹地,正悄然改变着北方的饮食习惯,而北方喜欢的面条、烤鸭、馒头,却是独守一隅,正被边缘化,甚至已经黯然退出城市饮食文化的争战。

然而,除却南北饮食文化的强烈不对等外,就“会吃”的角度,南人与北人,则各有各自的理念,各有各自的绝招。

南人的菜肴,多以精致细微见长,并格外讲究情致,最大的特点就是选料讲究。

也许是因为南方山水清秀、色彩丰富的缘故,南人的美学理念也多以柔和淡雅见长。

南方的菜肴自然也打上这鲜明的地域烙印,不但色香味俱全,而且盛放的器具花色、菜盘的细节装饰,当然也包括就餐的环境,格外讲究,一切都让人赏心悦目。

如今国内各大城市内稍有档次的中餐馆,大多装潢都是南方风格,便是明证。

就烹饪方法来讲,无论是烤、是焖、是蒸、是炖,还是炙、是熘、是炒、是拌,南人都有一套繁杂而讲究的程序,追求的是个鲜、嫩、香、滑,以求满足味蕾的各类微妙体验。

北人的菜肴,则以色艳味重取胜,最大特点就是就地取材,讲究火候。

北方作菜的原料没有南方的种类丰富,也没有太多花样,可便是极其普通的东西,北方的厨师也能做出与众不同的味道来。

譬如说兰州有名的烤羊头,先将羊头煮得半熟,然后一刀剁成两半,刷上一层羊油,再放在烤炉上用急火烧烤。

烤羊头的整个工序很是复杂,共计要刷油九次,刷酱油两次、醋两次、孜然两次,辣椒油三次,洒茴香粉一次、胡椒粉一次、芝麻一次,加葱花一次,香菜末一次,加洋葱末一次。

提及南北饮食的差异,大家可能首先会想到南方主食大米、北方主食面粉。

但是东北生产大米,而且久负盛名,颇为有趣的是东北人自己有名的大米主要卖到其他地方,自己却不喜欢吃。

从菜系来看,南方菜系优势明显、有广东的粤菜、四川的川菜、湖南的湘菜、江浙的杭帮菜等。

而北方却几乎没有独立的菜系,当然东北的菜还是颇有特色。

总体特点是南方饮食讲究的是精细,而北方体现的是粗犷。

从菜量来看,南方多数是小而精。

北方是多而粗,南方一年四季蔬菜丰富,北方到了冬季就数大白菜最多,要不就是大棚的蔬菜,但是品种相对还是少了些。

尤其在农村可能差别更大。

从喝汤来看南北迥异:南方人喝汤是作为一个菜上桌的,更多的是在夏季天气炎热喝汤,广州、福建一带在饭前、饮酒前喝汤,尤其广州人堡汤是出了名的。

而北方人一年四季都喝汤,但是汤是在饭后喝,一般不是作为一道菜上桌,而且主要在冬季喝汤,觉得热乎、暖和。

从喝酒来看,北方人豪爽,平均酒量大于南方人,特别是山东、东北和内蒙人酒量惊人。

南方生产白酒,有名的贵州茅台、四川五粮液。

夏天可能南北都已啤酒为主,但是冬天北方人更喜饮白酒,但是冬天南方的江浙一带喜喝黄酒,比如绍兴女儿红、上海的和酒、石库门等。

北方人大碗喝酒,大口吃菜,大声说话。

南方人相对精细。

从地域差异看中国东西南北饮食文化2008-12-04 17:48分类:文化字号:大大中中小小我国是一个文化历史悠久的国家,地域宽广,有23个省,4个直辖市,5个自治区和2个特别行政区。

自走入高中校们,我们对自然地理和人文地理有了更深一层的认识,了解到身边的文化与地理的密切联系,特别是学习了自然地理环境的整体性和差异性之后,这让我们想更进一步的探究由地域差异引起的文化差异.因此,我们选择了一种诱人的文化------吃, 由于我国自然环境、气候条件、民族习俗等的地域差异,各地区和各民族在饮食结构和饮食习惯上又有所不同, 其饮食文化更是丰富多彩,各个地区别具风格。

下面我们将从中国饮食文化的总体特征、东西南北饮食文化差异的主要原因等方面进行分析:从地域差异看中国东南西北饮食文化一、我国饮食的总体特征:(1)、我国饮食文化的历史起步较早, 发展也很快。

中国十二大菜系饮食文化赣菜赣菜作为中国美食文化中的一朵奇葩,有着数千年饮食文化的积淀。

《后汉书》中的《豫章记》称江西“嘉蔬精稻,擅味八方”。

唐初,王勃赴滕王阁举办的盛宴,兴奋之余赞江西“物华天宝,人杰地灵”。

明代袁枚的《随园食单》中曾记载江西名菜“粉蒸肉”。

今天的赣菜,正是在继承历代“文人菜”基础上发展而成的乡土味极浓的“家乡菜”。

赣菜由南昌、九江、赣南三大流派互相渗透交汇而成。

赣菜虽然不在八大菜系之列,但独具特色。

赣菜选料广泛、主料突出、注重刀工、制作精细,在烹饪中突出“原汁原味”:在烹饪技法上,注重火候,以烧、焖、炖、蒸、炒为主。

在原料选取上,崇尚绿色、生态、健康理念。

江西生态环境很好,取自本土的原料都是绿色健康的,如鄱阳湖的藜蒿、井冈山的竹笋、***山湖的大闸蟹、余干的辣椒等。

在味型上,以辣为主。

与川菜的麻辣、湘菜的辛辣、鄂菜的酸辣不同,赣菜的辣是香辣、鲜辣,辣味适中,南北皆宜,具有广泛的适应群体。

东北菜是指东北,包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古东部的烹饪菜系,由鲁菜演化而来,而又因东北地区独特而统一的人文环境和自然环境,形成了一定的饮食特色。

东北各地的饮食高度相似,但细分之下也有辽菜、吉菜、黑菜等菜系的说法。

东北菜的特点是一菜多味、咸甜分明、用料广泛、火候足、滋味浓郁、色鲜味浓、酥烂香脆,烹调方法长于熘、爆、扒、炸、烧、蒸、炖,以炖、酱、烤为主要特点。

代表菜品有锅包肉、白肉血肠、东北乱炖、溜肉段、地三鲜、猪肉炖粉条、小鸡炖榛蘑、扒熊掌、拔丝地瓜、酱骨架,杀猪菜等等。

东北人喜好吃的酸菜和用蔬菜蘸大酱的蘸酱菜也是东北饮食区别于其他菜系的一大特点。

鄂菜鄂菜,湖北被称“千湖之省”,楚菜为十大菜系之一,以湖北得天独厚的淡水河鲜为本,鱼馔为主,汁浓芡亮,香鲜微辣,注重本色、原汁原味,菜式丰富,筵席众多,擅长蒸、煨、炸、烧、炒等烹调方法,特点是汁浓、芡稠、口重、味纯,民间肴馔以煨汤、蒸菜、肉糕、鱼丸和米制品小吃为主体,具有滚、烂、鲜、醇、香、嫩、足“七美”之说。