影响抽油机系统效率的因素分析

- 格式:doc

- 大小:145.00 KB

- 文档页数:3

抽油机井系统效率影响因素分析摘要:抽油机井目前普遍存在系统效率偏低的问题。

本文通过对机采系统的理论计算,分析了系统效率的构成及影响因素,结合油井生产运行情况,认为地面设备、井下工具、采油管理等都不同程度地影响了机采井系统效率的提高,从而从管理和新技术运用等方面有针对性地提出了提高机采井系统效率的多项措施。

关键词:抽油机井系统效率措施1 机采系统效率影响因素及分析1.1 地面设备对系统效率影响分析1.1.1 电机影响电动机是抽油机井的主要动力设备,也是油田主要的耗能设备之一,机采系统的耗电量最终也体现在电动机耗电上。

电机的影响关键在于电机负载率的影响。

电机负载率过低时,电机效率和功率因数下降,电机处于“大马拉小车”现象,严重影响抽油机系统效率。

多年来抽油机的驱动电机一直采用通用系列异步电机,这种电机额定功率运行时的效率和功率因数呈现最大值,而当负载降低时,效率和功率因数都随之下降,无功损耗随之增大。

为解决异步电机所带弊端,我站从2009年开始推广使用永磁电机等节能电机,目前,节能电机已经占全站总电机数的76.5%。

1.1.2 皮带影响皮带在转动过程中会带来功率损失,皮带传动损失包括:①绕皮带轮的弯曲损失。

②进入与退出轮槽的摩擦损失。

③弹性滑动损失。

④多条皮带传动时,由于皮带长度误差及轮槽误差过大造成的各条皮带间载荷不均而导致的功率损失。

现在使用的皮带一般都是联带和单带,通过上面的分析,我们发现联带与单带相比,能够减少能量损失,所以应尽量使用联组皮带。

1.1.3 减速箱影响减速箱损失包括轴承损失和齿轮损失,它们都是由摩擦引起,减速箱中一般有三对人字齿轮,齿轮在传动时,相啮合的齿面间有相对滑动,因此就会发生摩擦与损失,增加动力消耗,降低传动效率。

如果减速箱润滑不好,减速箱的损失将增加,效率将下降。

1.1.4 四连杆机构影响在抽油机四连杆机构中共有三副轴承和一根钢丝绳。

四连杆机构损失主要包括摩擦损失及驴头钢丝绳变形损失。

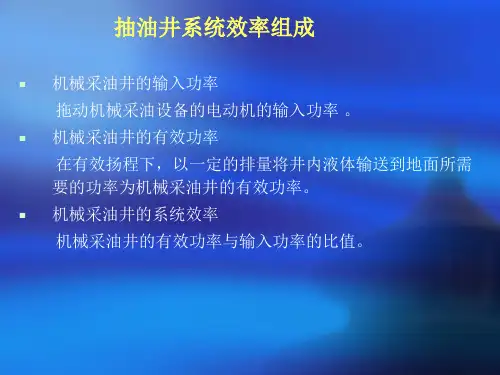

881 抽油机井系统效率及影响因素分析从抽油机井系统来看,其能够持续地进行能力转化与能量传递,有效能量与油井的入口能量之比是油井采油系统的效率,而系统的效率,则包括地面和井下效率,从四连杆、减速箱、皮带、电动机等构成,后者是油管柱效率、抽油泵效率、抽油杆效率、盘根箱效率构成的。

地面因素主要有抽油机在运转过程中负荷具有交变载荷的特点,要求在选择驱动电动机容量时都留有足够的裕度。

井下因素主要有油管柱功率损失直接影响到机采系统效率的高低,其损失主要包括油管漏失损失、产出液与油管内壁产生的摩擦损失和油管弹性伸缩损失等。

抽油杆的摩擦及弹性伸缩损失。

设计和管理因素主要有泵径、泵深、冲程、冲次的大小对杆柱和液柱的惯性载荷、泵阀球的运动、柱塞的有效行程及运动状态都起着决定作用[1-2]。

2 提高抽油机井提高系统效率措施系统效率是由产液量、有效扬程、电机输入功率等因素决定的要提高系统效率就必须要减少各个环节的损失。

2.1 优化抽油机井间开制度单井系统效率的高低是有杆抽油井运行是否协调的重要标志,单井系统效率越高,产液的吨油耗电量越少。

以“有效冲程最大化、生产载荷最小化”为原则,重点开展油井间开、参数优化、平衡调整等工作,治理井泵效提高5.6%,系统效率提升1.2%[3]。

通过评价电费与效益关系,确定无效井临界效益产量0.033吨/小时,依据液面恢复,按照单井供液能力,确定停井时间。

关井时间通过液面恢复法确定最佳关井时间5天。

充分依托现有数字化建设条件,通过数据采集、远程控制两个方面的智能化技术建设,实现油井管理智能化,打造智能采油示范区,图1[4-5],见表1。

图1 地层井下关井压力测试抽油机井机采系统效率影响因素分析陈鹏 曹开开 刘强延长油田股份有限公司志丹采油厂 陕西 延安 716000摘要:油田开采选用的多为有杆抽油法,近些年来油田开采工程的开展,采油成本有了明显的上升,采取针对性的改进措施,以此来提升采油效率,提高油田开采的经济效益。

关于影响机采系统效率因素的研究摘要:机采系统效率是衡量一个油田采油技术水平的主要指标,油田既是能源生产大户,同时也是高能耗大户,其主要是电能的消耗,而油田电能45%以上消耗在采油工程系统,所以采油工程系统的节能降耗工作尤为受到重视。

因此机采系统效率在油田生产中占有重要的地位。

本论分节点对影响机采效率的因素进行了分析,研究方法与研究成果对指导油田开发提供了理论依据,具有重要的指导及推广意义。

关键词:系统效率节点分析合理流压经济负载一、研究目的与意义在石油开采的工业领域内,机械采油在世界范围内都占据着主导地位。

随着油田的不断深入发展,机采系统效率已经成为衡量一个油田采油技术水平的主要指标,因此研究机采系统的损耗及原因,找出相应的技术措施,对提高机采系统效率,降低能耗具有重要的意义。

二、分节点分析影响抽油机机械效率的因素1.抽油机指数对系统效率的影响我们最常用的游梁式抽油机的平衡率对抽油机井的效率影响较大,平衡差的井耗能大,系统效率低,同时,抽油机状况的好坏也影响了抽油机的连杆机构、电机和减速箱的使用寿命,对抽油杆的工作状况影响也非常大。

在旋转平衡或复合平衡的抽油机上,调整平衡最方便的方法就是调节旋转平衡块的平衡半径具体的实践表明,通过合理的调整,可以实现减少油井的有效功率,节电效果显著。

根据测试数据,把平衡指数与系统效率关系数据进行回归,可以确定抽油机平衡指数与系统效率的关系:即平衡指数在0.8~1.2时抽油机系统效率最高,耗电量最低。

因此我们确定平衡指数0.8~1.2为抽油机系统效率达标标准实际工作从设备使用寿命考虑,我们平衡指数执行0.85~1.0这一标准。

2.电机指数对系统效率的影响2.1电机经济负载率的确定电动机是抽油机井的主要设备,也是油田主要耗能设备之一,机采系统的耗电量也是主要体现在电动机耗电上。

所以对电机的节能效果的要求越来越高,因此电动机的负载配备及其相关的改造是提高机采系统效率项目中不可回避的问题。

抽油机井系统效率影响因素分析与改进措施作者:李林来源:《教育科学博览》2013年第09期摘要:机采系统效率主要由地面运行设备的效率和井下杆管泵效率两部分构成,本文从地面设备、井下杆管、泵和管理及油井的参数设计等方面分析了影响抽油机井系统效率的因素,本文从有杆泵抽油机井的井下工具、地面设备、配套设施等各个环节,对影响有杆泵机采系统效率的因素进行了细致地分析,并针对各影响因素提出了有效的对策,对于提高有杆泵抽油机井的系统效率,降低油井运行成本,实现油井节能降耗,具有一定的指导意义。

1 抽油机井系统效率影响因素分析随着油田的开发,埕东油田进入高含水期,抽油机长时间的低效运行,不仅造成大量电能的浪费,而且影响设备的使用寿命,提高抽油机机采效率是一个复杂的系统工程,主要取决于设备状况、参数优化等方面,通过加强分析,确定科学的调整方式,实现供采协调,充分发挥油井产能,从而降低能耗,提高经济效益。

影响有杆泵抽油机井系统效率的因素较多,它不仅受抽油设备和抽油参数的影响,而且还受油井管理水平和井况的影响。

由于能量在转换和传递过程中,总会发生能量损失,用Pi表示输入功率,用Pe表示有效功率,用△P表示损失功率,则有:Pi=Pe+△P根据抽油机井系统的组成情况,可以把损失功率△P分解为8个部分,即:(1)电动机损失部分功率△P1:当电动机输出功率为额定输出功率的60-100%时,电动机的工作效率与额定效率接近或相等,否则将低于额定效率;而在抽油机工作时,负荷变化极大,所以其电动机的工作效率低于其额定效率。

据资料显示,电动机的额定效率约为90%,而应用于抽油机上的工作效率只有70%左右,这部分功率损失对系统效率的影响很大。

(2)带传动部分的损失△P2:油田应用较为普遍的普通V带、窄V带和同步带的效率一般在在95%左右,即这部分的损失功率为5%。

(3)减速器部分的损失△P3:减速器损失分轴承损失和齿轮损失两部分,一副轴承的功率损失约为1%,共三副合计为3%,一副齿轮功率损失为2%,三副为6%,故减速器的损失功效率9%。

影响抽油机井系统效率因素分析及措施摘要:抽油机系统效率是衡量油井工作状况的主要指标,系统效率反映着油井的生产水平,抽油机的耗电能力,目前各油田产量紧张,单方液量成本高,有必要对影响抽油机系统效率的因素进行研究,以最经济的方式实现最大的效益。

关键词:抽油机井系统效率影响因素分析提升一、影响抽油机井系统效率的因素1.地下因素1.1原油粘度原油粘度是影响油井产量的重要因素之一,由于原油粘度过大,会致使油井供液不足,油泵充不满,造成系统效率的降低。

1.2气体对系统效率的影响、在抽油过程中时,总会有气体随液体一起进入泵内。

气体占用一定的泵内容积,影响液体进泵及排油;因此,气体进入泵内会影响泵效,当大量气体进入泵内,还会产生气锁,使泵无法工作。

1.3密封盒功率损失光杆摩擦力主要与工作压力、密封材质及硬度、接触面积、运动速度和温度有关,而在调参前后仅有光杆运动速度发生变化,密封盒功率损失仅与光杆运行速度有关,且呈线性关系。

1.4抽油杆功率损失抽油杆运动过程中,杆管间、杆柱与液柱间产生摩擦造成功率损失。

在注水开发的油井中,采出液黏度较低,杆柱液柱间摩擦力仅有(100—200) N,可忽略不计。

1.5抽油泵功率损失泵功率损失包括机械摩擦、容积和水力损失功率。

其中在产液量保持不变条件下,水抽油泵损失功率仅与冲程S、冲数n和柱塞两端压差△p有关,且成线性关系,而压差△p与流压有关。

1.6管柱功率损失管柱功率损失包括管柱漏失和流体沿油管流动引起的功率损失两部分,在调参前后管柱功率损失与流速、流量有关,这两项参数在产液量稳定的条件下实际上可转化为冲次与冲程的函数关系。

因此调整参数前后对比,各部分功率损失可以变成为地面参数变化量的函数关系,从而为系统效率分析奠定了基础。

2.地面因素2.1电动机方面的影响目前大部分油田配置机型与产能不匹配,部分仍在大电机、高参数下生产,机械效率低于85%.由于抽油机的的载荷变化大,上下冲程峰值电流差异较大,及平衡度不够造成电动机负载率低、功率配置过大、运行效率下降、设备老化功率损失大等问题。

抽油机井系统效率影响因素关联分析与措施以油井現场监测数据为样本,应用理论、分组、关联等分析方法,分析了系统效率、单位能耗与其主要影响因素的关联关系,确定了系统效率与单位能耗的反比函数关系,验证了沉没度、平衡率在合理区间其系统效率较高。

针对主要影响因素,提出了提高系统效率的相关措施,经现场应用,取得了低效井优化调参425井次,平均单井系统效率提高2.3%,单位能耗下降0.12kW.h的效果。

标签:抽油机井;系统效率;影响因素;关联分析抽油机井举升井内液体克服阻力做功的过程中,系统效率是衡量油井工作水平和能量转换的综合指标。

建立影响油井系统效率主要因素间的关联关系及其相互影响的变化规律或趋势,确定相关参数的合理阈值,为提高油井系统效率,进行技术改进、优化设计等提供依据,也就显得尤为重要。

1 主要影响因素关联分析以油井现场监测数据为样本,采用理论、分组、矩阵关联等方法,对相关参数进行关联分析。

1.1 影响系统效率的因素由关联分析知,与系统效率有关联关系的因素包括产液量、泵效、产液量与动液面乘积、井下效率、有效功率、输入功率、沉没度、平衡率等。

其中系统效率随日产液、泵效、产液量与动液面乘积、井下效率、有效功率等因素单调增加。

有效功率在(a,b)区间内,当a→b时,系统效率与输入功率为反比关系,即系统效率随输入功率增大而减小。

沉没度、平衡率与系统效率无直接关联关系,将样本按沉没度、平衡率进行分组,由平均值再关联,其结果是沉没度在220~570m、平衡率在0.81~1.18时,系统效率较高。

因分组影响及样本稠油井较多,故沉没度偏大。

①影響有效功率的因素,抽油机井系统效率是系统的有效功率与输入功率的比值。

影响有效功率的因素有产液量、泵效、产液量与动液面乘积,并随它们单调增加。

②影响输入功率的因素,影响输入功率的因素有产液量、产液量与动液面乘积、扭矩、悬点最大载荷、冲程与冲次乘积等,并随它们单调增加。

③影响井下效率的因素,影响井下效率的因素主要是产液量和泵效,并随二者单调增加。

抽油机井系统效率影响因素及提高对策摘要:分析了电机、抽汲参数及技术管理对有杆抽油系统效率的影响,探讨了提高采油系统效率的途径,重点开展系统效率测试,并采取相应的措施对策,应用效果显著。

关键词:系统效率;抽汲参数;泵效一、影响因素1.1 电机由于能量(电能与机械能)在转换和传递的过程中,必定会不可避免的发生损失,所以有效功率一定小于输入功率,系统效率总是小于1。

根据能量守恒定律,输入功率应当等于有效功率和损失功率△P之和,因此在一定的输入功率条件下,损失功率△P越大,机械采油井系统效率越低;努力降低各项能耗是提高系统效率有效途径。

1.2 抽汲参数(1)冲次。

抽油机冲次增大后,其动载荷、摩擦载荷相对也增加,从而抽油机在单位时间内做的功以及输入功率随之增加。

当选定抽油杆组合后,随着冲程长度的增大,冲次下降其能耗也随之降低。

因此为了改善抽油系统的受力状况,减少断脱事故的发生,提高抽油系统效率,就应当适当降低冲次。

根据现场的试验统计结果发现,抽汲参数对有杆抽油系统效率(特别是井下效率)影响较为显著。

因此,在产量保证的前提之下,有杆抽油系统的优化设计是效率最高、能耗最小。

对比在相同泵挂深度、相同泵径下对不同冲次与冲程组合的有杆抽油系统效率的测试结果表明,无论是常规抽油机还是异相型抽油机,对于同样的有效扬程(或举升高度),不同的抽汲参数所产生的有杆抽油系统效率截然不同,甚至差别较大。

以异相型曲柄平衡抽油机为例,不同的抽汲参数匹配情况下,有杆抽油系统的效率相差近8%。

对于常规型的抽油机而言,不同的抽汲参数匹配情况下有杆抽油系统的效率差异更大,相差接近10%。

(2)泵径。

某油田相当一部分油井长期处于供液不足的抽汲状态下,所以想通过增大泵径来提高系统效率是非常有限的,针对于这样一个现场实际情况我们重点要放在合理的供排匹配上。

泵径与抽汲参数的合理匹配,可以使能耗降到最低,即系统效率达到最高。

大泵径抽油泵的使用受到油管尺寸、套管尺寸以及抽油杆强度等因素的限制,但若大泵径与抽汲参数能够合理匹配,既可满足所要求的配产量,又可使水力损失和摩擦损失降到最低,保证系统在高举升效率下抽油。

机采井系统效率影响因素及提高系统效率方法提高系统效率是一项长期、基础、综合的工作,对节约能耗和提高经济效益有很大好处。

从以上分析可以看出,提高系统效率的主要工作是加强管理(技术管理、生产管理)。

技术管理包括机杆泵的选择、地面抽汲参数的调整、检泵作业、调平衡及各种节能设施的应用;各项生产管理工作的好坏直接影响系统效率的高低。

为此,要从加强基础的管理工作做起,努力提高管理水平及系统效率。

标签:机采井;系统效率;系统效率影响抽油机的系统效率因素很多,地层压力、含水、气油比、粘度、油水界面、砂、蜡、气、等的变化都会影响抽汲参数,地面设备相应参数也随之改变(悬点载荷、电流、平衡率、电机输入功率等)。

在保证生产情况下全面优化各参数,从而提高抽油机井的系统效率。

一、系统效率系统效率包括日产液量、动液面、油压、套压和耗电量(电流、电压、有功功率)等多项参数。

在抽油机井正常工作条件下,采用电参数分析仪,测试抽油机井的有功功率等数据,进而计算出抽油机的系统效率。

目前,统计A矿共有抽油机井781口,普测井系统效率测试井数为694口,除去液面在井口的井,平均系统效率为23.9%,系统效率在15%以下的井为223口,占测试井数的35.8%,要提高A矿系统效率的整体水平,重点要提高这部分“低效井”的系统效率,使其参数合理。

二、影响因素1原油物性原油组分中,如果重质(指胶质、沥青质和蜡质)含量越高,举升液体过程中需要克服的摩擦阻力越大,电机的耗量也就越大。

在各种条件相同的情况下,这种井的系统效率也就越低。

2泵况影响泵况好的井与泵况差的井(泵况差是指泵漏失井),在耗电量上尽管有差距,但耗电量的减小不与泵漏失量成比例关系,同时由于泵况变差,油井的产液量下降动液面上升,致使产液量与举升高度之积变小,系统效率下降,有时系统效率可能降至为零。

因而泵况好的井系统效率高于泵况差的井。

3电机本身从理论上讲,将一定量的液量从井底举升到地面,所消耗的能量将会是一定的,但是,在生产中电机实际消耗的功率将会远远大于这一能量。

影响机采系统效率因素分析【摘要】通过对影响机采效率的因素分析,为抽油机井系统优化设计提供参考依据,以此来提高油井机采系统效率。

【关键词】抽油机井机采效率影响因素引言据统计,目前胜利油田抽油机井占油井总数的86%左右,抽油机是主要的采油设备,主要包括游梁式抽油机、双驴头抽油机、高原皮带式抽油机,以及其他类型抽油机,其中游梁式抽油机80%,是主力机型。

,笔者重点结合影响机采系统效率的地面、井下、井型及管理方面的因素作一简要分析。

一、地面因素对机采系统效率的影响(一)变压器影响目前抽油机井使用的是50kva或100kva的变压器,一对一拖动22kw、37kw、45kw电机,而电机平均输入功率为10kw左右,造成变压器容量浪费较高、其负荷率较低(10%-30%),导致变压器功率因数低。

(二)抽油机影响很多超役使用的抽油机因使用年限较长,各处齿轮啮合程度不好,造成轴承和齿轮的磨损损失增大,四连杆效率降低;经对比测试,超期服役的抽油机与新机相比地面效率低5%左右。

同时,抽油机负载率不合理,部分抽油机的载荷利用率低,耗电量大。

还有的抽油机超负荷运行,主要原因是部分低渗透油井下泵深,负荷重。

另外,稠油油井液流流动时粘滞阻力大,油井内抽油杆运动时摩擦力大,导致悬点载荷大。

(三)电机影响电机负载率低。

抽油机电机效率主要受抽油机电机负载率的影响,抽油机井的电机存在“大马拉小车”的现象(电机的负载率30%左右。

通常电机的负载率在0.75左右时效率最高,负载率在0.5—1.0范围内效率变化较少。

功率因数在负载率为1.0左右最高,负载率降低时,功率因数明显下降。

高能耗。

普通y系列电机,这类电机占总井数的大多数,级数基本是6级或8级,电机的转速分别是980r/min或745r/min,不适合部分油井对低冲次的需求。

电磁调速电机,此类电机出厂时,额定效率仅为60%-70%,使用此类型电机的油井,系统效率均较低。

修复电机自身损耗大。

抽油机井参数调整对系统效率的影响抽油机井是用于从油井中提取原油的设备,它的调整参数对系统效率有着重要的影响。

本文将从井筒流动性、抽油机效率和系统能耗等方面来探讨抽油机井参数调整对系统效率的影响。

井筒流动性是影响抽油机井系统效率的一个重要因素。

井筒流动性的差异会导致原油从井底到井口的流动受阻,从而降低抽油机的效率。

通过调整抽油机井参数来改善井筒流动性是提高系统效率的关键。

在井下调整抽油机的下冲程和冲程速度可以改变泵端压力的变化规律,从而改善井筒流动性,提高系统效率。

抽油机的效率是指抽油机所提供的功率与其所消耗的能量之比。

抽油机井的参数调整可以影响抽油机的效率。

通过调整抽油机的下冲程、冲程速度、冲程角等参数,可以改变抽油机的有效冲程和有效功率,从而提高抽油机的效率。

调整抽油机的冲程角还可以改变抽油机的入口阀门开启时间,从而进一步提高抽油机的效率。

系统能耗是指在抽油机井系统中所消耗的能量。

抽油机井参数的调整可以对系统能耗产生影响。

通过调整抽油机的下冲程、冲程速度等参数来改变抽油泵的运行状态,可以减小抽油泵的摩擦损失,从而降低系统能耗。

还可以通过调整抽油机的冲程角来改变抽油泵的充放气时间,从而减小气体压缩对系统能耗的影响。

抽油机井参数调整对系统效率的影响还有其他方面。

通过调整抽油机的下冲程和冲程速度,可以改变液压马达的运行状态,从而提高系统的控制灵活性和稳定性。

还可以通过调整抽油机井的排液管道的直径和长度等参数,来改变流体的流动速度和阻力,从而提高系统效率。

抽油机井参数的调整对系统效率有着重要的影响。

通过改善井筒流动性、提高抽油机的效率和降低系统能耗,可以进一步提高系统效率。

在实际工程中,需要根据具体情况对抽油机井参数进行合理调整,以提高系统效率,实现经济、高效、安全的运行。

抽油机井系统效率影响因素及应对措施摘要:从泵效、参数、沉没度、电机、平衡率等不同因素入手,分析了系统效率的影响因素,并提出了相应的措施。

结果表明,抽油机的平衡率在85%~100%之间时,系统效率可提高1.5个百分点左右,随检泵下入气锚可提高了10.8个百分点,应用节能电机、合理流压及盘根过紧度对系统效率影响较大。

关键词:抽油机井系统效率节能一、系统效率计算公式,,式中:P1-电机的输入功率,kW;P2-有效功率(水功率),kW;Q-产液量,t/d;H-举升高度(或有效扬程),m;g-重力加速度,g=9.8 m/s2;H-有效扬程,m;Hd-实测油井动液面深度,m;Po-油压,MPa;Pt-套压,MPa;fw-含水率,%;ρo-油的密度(ρo =0.86),t/m3;ρw-水的密度(ρw =1.0),t/ m3。

二、影响因素与应对措施2.1摩擦损失在计算油井的系统效率时,如果油井流压下降,泵的举升压头变大,抽油泵做的大部分是有用功,而在相同的液量下,如果回压升高,摩擦压损变大同样使泵的举升压头变大,使得电机作无用功。

通过定期清理管线和调节转油站的回油压力,降低抽油泵所作的无用功,这方面通过制度和工艺改造是可以达到的。

可采取降低油管回压和摩擦损失的措施,降低地面管线的压力损失。

(1)回压及套压。

油井井口的回压存在,增加了上冲程时的悬点载荷力,当回压增加时,相当增加抽油杆的重力,上冲程悬点载荷增加,导致电机耗能增加。

回压过高,悬点载荷增大,亦造成泵的的漏失,影响系统效率。

当套压过大时,降低泵举升的有效扬程,导致系统效率下降。

(2)沉没度。

根据系统效率计算公式,增加有效扬程可提高系统效率,即满足泵的沉没压力下提高泵的扬程,降低动液面保持合理沉没度。

沉没度与泵效有关,随着沉没度的增加,泵效增加,当沉没度达到一定值时,泵效增加趋势变缓。

(3)管柱结构。

油井正常抽吸时,由于液柱载荷使抽油杆和油管柱发生伸缩变形,引起活塞和泵筒在一定范围内相向运动,使活塞的冲程小于光杆冲程,其值称为冲程损失,冲程损失越大,产量损失越大,泵效就下降的越多。

影响抽油机系统效率的因素分析

首先电动机和抽油机对地面效率影响较大。

在抽油机选型时,由于过分考虑设备的“储备”能力,部分油井选择的抽油机型过大(包括装机功率),发生“大马拉小车”的现象,这种“大马拉小车”的结果是抽油机额定载荷与实际载荷相差较大,电机负载率较低,地面效率明显下降,对提高抽油机井系统效率极为不利。

这种工况下电动机自身工作效率低,一般运行效率在额定效率50%以下。

行,地面效率较低。

调节抽油机平衡,可以降低单井耗电量,降低电机功率,减少空耗损失,提高地面效率。

抽油机要达到100%的平衡度是较困难的,但依据机型和井况的不同,应尽力把平衡度控制在80%~120%之间。

调平衡是提高系统效率中投资小,见效快的一个办法。

测试表明,岔河集油田抽油机井平衡度小于80%和大于120%共有69口井,约占总井数的16%。

径、冲次等抽汲参数不合理。

部分抽油机井的液面在井口,却仍用小泵径、慢冲次的工作制度,导致系统效率过低。

此外,抽油机“五率”达标率低,电机皮带过松,盘根过紧等对油井整体效率也有一定影响。

泵况对井下效率的影响主要表现在:一是泵、管漏失严重影响井下效率。

实际上,泵的正常漏失量(柱塞与衬套间的设计漏失量)很小,因而它对井下效率影响很小,这里的“漏失”是指除正常漏失外的所有漏失即非正常漏失。

通过现场憋压等测试手段分析,岔河集油田30%以上的油井存在不同程度的管漏失及泵筒间隙磨大、游动凡尔、固定凡尔漏失。

泵的非正常漏失,不仅会减少有效功率,而

且将增加井下损耗。

二是气体影响井下效率。

高气油比使得泵充满度降低,甚至气锁,影响了泵的排量系数,对井下效率影响很大。

虽然测试井中高气油比井的井数不多,但因为其系统效率很低,平均系统效率仅为12%,远低于整体平均系统效率24.5%。

三是供液不足影响井下效率。

部分油井供液能力差,沉没度不够,导致泵充满度降低,泵效低下,影响了井下效率。

油井产液量与井下效率的关系

油井结蜡、出砂及抽油杆的磨擦导致杆柱载荷增大,造成杆柱有效功率降低,井下无功损耗增加,影响了井下效率。

深泵挂及尼、扶杆的大规模应用也导致杆柱载荷增大。

此外,井斜也加剧杆管偏磨,井下阻力损耗增加,导致井下功率损失。

偏磨类油井比较多,占全部油井的32%。

抽汲参数(泵径、泵深、冲程、冲数等)的匹配有若干个,总有一个是投资省、系统效率高的最佳方案。

因此必须对抽汲参数进行优选。

即使同一区块的油井在油藏地质条件、供液能力、气油比等个体特征也往往存在明显的差异,落实到具体的单井上,必须根据每口井的具体条件进行单井优化设计。

根据井况选择合理的泵,以适应含气、出砂、结蜡等井况的要求,同时应用配套技术,来解决抽油井受气、砂、蜡等影响泵效的矛盾。

测试分析认为,从系统效率角度看,岔河集油田众多油井管杆泵组合存在与电机—抽油机系统匹配性差的问题,甚至其本身组合也存在问题,这主要是目前管杆泵设计时目标是产量或管柱强度,而不是系统效率的原因。

泵深也是抽油井系统效率降低的重要原因之一。

随着下泵深度的增加,冲程损失增大,抽油杆与油管的偏磨产生的载荷也会增加,如果没有较好的深井配套抽油工艺,最终使系统效率随井深的增加而逐步降低。

图2-2显示的是对岔河集油田不同井深的油井测试结果的统计。

可以看出,平均系统效率随下泵深度的增加基本呈现出逐步递减的趋势。

不同下泵深度与平均系统效率的关系统计

测试结果表明,有24口井液面过高,泵的举升高度很小,从而造成有功功率的减少,甚至有些井的液面在井口,计算出的系统效率也近似为0,但这种井的产量一般都很高,因此不被人们所重视,也很少试图改变。