小学四年级科学实验报告 四小

- 格式:doc

- 大小:274.50 KB

- 文档页数:23

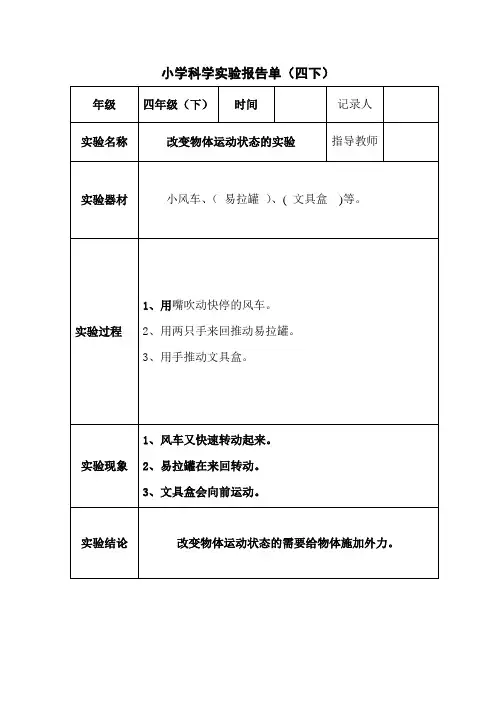

![四年级[下册]科学实验报告单(全部)](https://uimg.taocdn.com/c2217b28cec789eb172ded630b1c59eef8c79a75.webp)

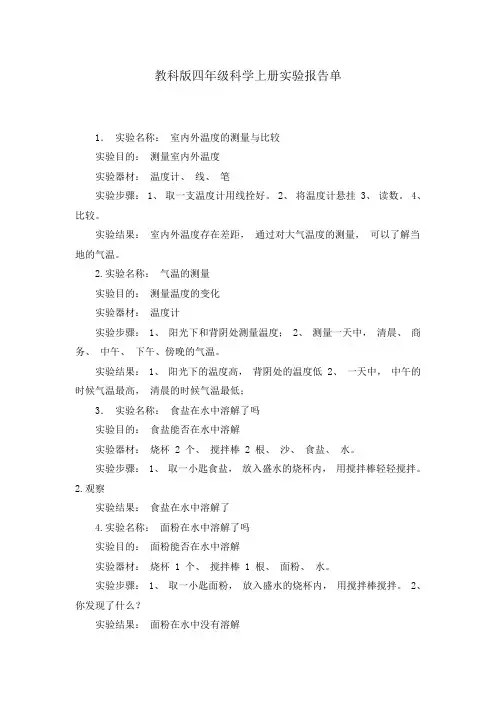

教科版四年级科学上册实验报告单1.实验名称:室内外温度的测量与比较实验目的:测量室内外温度实验器材:温度计、线、笔实验步骤: 1、取一支温度计用线拴好。

2、将温度计悬挂 3、读数。

4、比较。

实验结果:室内外温度存在差距,通过对大气温度的测量,可以了解当地的气温。

2.实验名称:气温的测量实验目的:测量温度的变化实验器材:温度计实验步骤: 1、阳光下和背阴处测量温度; 2、测量一天中,清晨、商务、中午、下午、傍晚的气温。

实验结果: 1、阳光下的温度高,背阴处的温度低 2、一天中,中午的时候气温最高,清晨的时候气温最低;3.实验名称:食盐在水中溶解了吗实验目的:食盐能否在水中溶解实验器材:烧杯 2 个、搅拌棒 2 根、沙、食盐、水。

实验步骤: 1、取一小匙食盐,放入盛水的烧杯内,用搅拌棒轻轻搅拌。

2.观察实验结果:食盐在水中溶解了4.实验名称:面粉在水中溶解了吗实验目的:面粉能否在水中溶解实验器材:烧杯 1 个、搅拌棒 1 根、面粉、水。

实验步骤: 1、取一小匙面粉,放入盛水的烧杯内,用搅拌棒搅拌。

2、你发现了什么?实验结果:面粉在水中没有溶解5. 实验名称:过滤食盐、沙和面粉与水的混合物实验器材:铁架台 1 个、漏斗一个、烧杯 6 个、玻璃棒 3 根、滤纸三个、(面粉、沙、食盐)溶液三份。

实验步骤: 1、折叠过滤纸放入漏斗中。

2、将漏斗放在铁架台上,漏斗下放好接盛滤液的烧杯。

3、分别倾倒食盐溶液、沙和水的混合物、面粉和水的混合物过滤 4、观察比较滤纸。

实验结果:过滤后,食盐没有出现颗粒,沙留在滤纸上,面粉留在滤纸上。

6. 实验名称:高锰酸钾的溶解实验目的:高锰酸钾在水中溶解吗实验器材:烧杯、高锰酸钾、钥匙、搅拌棒、水。

实验步骤: 1、水里放入几粒高锰酸钾,观察并描述高锰酸钾和水的变化。

2、用搅拌棒搅拌,再观察、描述高锰酸钾和水的变化。

实验结果:高锰酸钾在水中溶解了7.实验名称:观察胶水和洗发液是怎样溶解的实验目的:观察胶水和洗发液是怎样溶解的实验器材:烧杯 2 个、钥匙、搅拌棒 2 根、水。

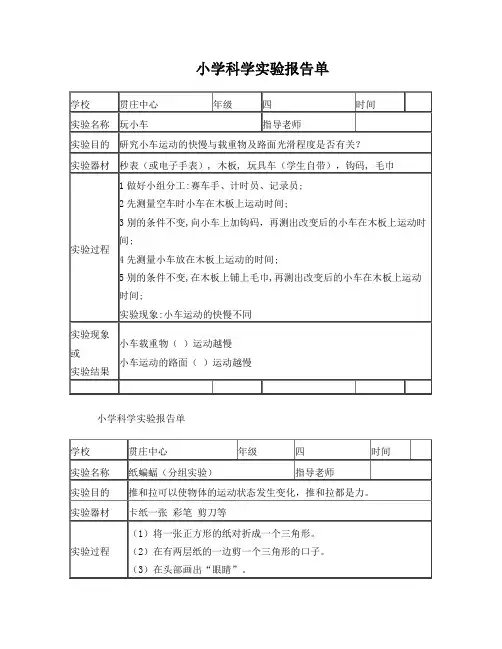

科学实验报告单(6)

科学实验报告单(7)

科学实验报告单(8)

科学实验报告单(9)

科学实验报告单(10)

科学实验报告单(11)

科学实验报告单(14)

科学实验报告单(16)

科学实验报告单(17)

科学实验报告单(18)

科学实验报告单(19)

科学实验报告单(20)

科学实验报告单(21)

实验四:辨别食物的营养成分(10分)

实验材料:花生米、瓜子、馒头、面包、土豆……白纸、碘酒、滴管。

实验步骤:

1、辨别脂肪:(4分)

①去掉花生米的种皮,用它在白纸上挤压、滑动,观察现象。

②去皮的瓜子在白纸上挤压、滑动,观察现象。

③花生米、瓜子在白纸上留下油渍说明含有脂肪。

2、辨别淀粉:(4分)

①掰一小块馒头,在馒头上滴1-2滴碘酒,观察现象。

②将碘酒滴在其他食物上,观察现象。

③淀粉遇碘会变蓝,馒头、土豆等食物变成蓝色,说明这些食物中含有淀粉。

3、整理实验材料。

(2分)。

科学实验报告科学实验报告篇一一、[教材分析]《声音是怎样产生的》是湘教版科学教材四年级(上)《声音》单元第二课的内容。

本课在本单元中起承上启下的作用。

学生通过第一课《听听声音》的学习,学生知道了我们周围充满着各种不同的声音,我们也可以利用物体来制造出不同的声音,但不知道声音是怎样产生的。

本课在第一课的基础上来研究、探索“声音是怎样产生的”,为后面《声音是怎样传播的》、《**声音》等课的探究活动作好充分的知识准备。

《声音是怎样产生的》一课由两个活动“观察发声的物体”和“自制小乐器”两部分组成。

声音是怎样产生的,研究时就要比较一下物体发声时与不发声时有什么不同,让学生从中探究发声物体的共同特征。

这两个活动是发展学生关于“声音的产生”的科学概念的一系列有结构的探究活动,目的不仅是探究声音产生的原因,更重要的是让学生在活动中观察和描述发声体的状态,在大量的科学事实的观察和描述的基础上建构“声音是由于物体振动产生的”科学概念。

二、[学生分析]在进行本课学习前,作为四年级的学生对声音是怎样产生的这个问题肯定有自己的想法,因为学生通过自身的生活经验、不同的信息渠道获得了一些声音的知识。

声音是怎样产生的?一是由外力的作用,但这不是主要原因,有外力不一定能产生声音(如拉橡皮筋就不能发出声音),更主要的是物体必须发生振动。

通过课前了解,我们发现绝大多数的孩子们认为是物体敲打、碰撞、摩擦等原因产生了声音,这是他们对声音的最初认识。

这些学生的认识和理解仅仅停留在声音是由敲、拍、拨等外力作用下产生的,而并未真正关注物体本身的变化,即振动。

对物体振动产生了声音这个概念,即使有学生讲出声音是由物体振动产生的,实际上他们的认识也是很模糊的。

在探究声音产生的观察实验中,学生关注的往往是动作的本身,而不是发声物体的变化,特别是物体之间摩擦也能听到声音,学生很难看到物体是否发生了振动,因此很难进行科学的概括和抽象。

三、[设计理念]通过对以上的分析与思考,我们认为本课的教学应尊重学生已有知识和经验,在学生已有知识经验的基础上展开观察实验活动,引导学生从相同现象的观察中进行抽象和概括,实现认识上的跨越。

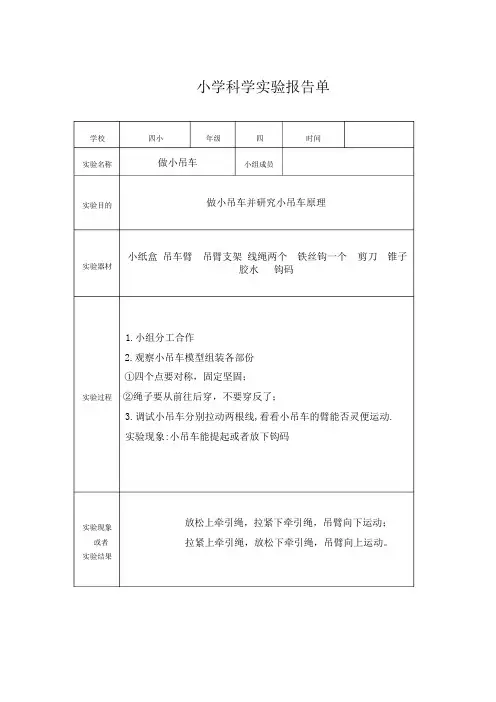

小学科学实验报告单学校四小年级四时间实验名称做小吊车小组成员实验目的做小吊车并研究小吊车原理实验器材小纸盒吊车臂吊臂支架线绳两个铁丝钩一个胶水钩码剪刀锥子1.小组分工合作2.观察小吊车模型组装各部份①四个点要对称,固定坚固;实验过程②绳子要从前往后穿,不要穿反了;3.调试小吊车分别拉动两根线,看看小吊车的臂能否灵便运动.实验现象:小吊车能提起或者放下钩码实验现象或者实验结果放松上牵引绳,拉紧下牵引绳,吊臂向下运动;拉紧上牵引绳,放松下牵引绳,吊臂向上运动。

小学科学实验报告单学校四小年级四时间实验名称做小吊车小组成员实验目的做小吊车并研究小吊车原理实验器材小纸盒吊车臂吊臂支架线绳两个铁丝钩一个胶水钩码剪刀锥子1.小组分工合作2.观察小吊车模型组装各部份①四个点要对称,固定坚固;实验过程②绳子要从前往后穿,不要穿反了;3.调试小吊车分别拉动两根线,看看小吊车的臂能否灵便运动.实验现象:小吊车能提起或者放下钩码实验现象或者实验结果小学科学实验报告单学校实验名称四小年级四小组成员时间实验目的判断动物与人的肢体运动原理实验器材每一个人的身体1. 弯曲手臂,感受上臂上下肌肉的长短松紧变化。

2.伸直手臂,感受上臂上下肌肉的长短松紧变化。

3.反复几次体味与小吊车的原理的联系。

实验现象:手臂骨骼就像小吊车的吊臂,肌肉就像绳子,手臂运动实验过程时,当肱二头肌收缩 ,肱三头肌舒张时 ,肱二头肌牵动前臂向内收缩;当肱三头肌收缩 ,肱二头肌舒张时 ,肱三头肌牵动前臂向外伸.实验现象或者实验结果前臂收缩类似小吊车抬起重物。

前臂伸展类似小吊车放下重物。

展小学科学实验报告单学校实验名称四小年级四小组成员时间实验目的判断动物与人的肢体运动原理实验器材每一个人的身体1. 弯曲手臂,感受上臂上下肌肉的长短松紧变化。

2.伸直手臂,感受上臂上下肌肉的长短松紧变化。

3.反复几次体味与小吊车的原理的联系。

实验现象:手臂骨骼就像小吊车的吊臂,肌肉就像绳子,手臂运动实验过程时,当肱二头肌收缩 ,肱三头肌舒张时 ,肱二头肌牵动前臂向内收缩;当肱三头肌收缩 ,肱二头肌舒张时 ,肱三头肌牵动前臂向外伸.实验现象或者实验结果展小学科学实验报告单学校四小年级四时间实验名称做沙盘小组成员实验目的通过制作校园沙盘模型培养学生的设计制作能力。

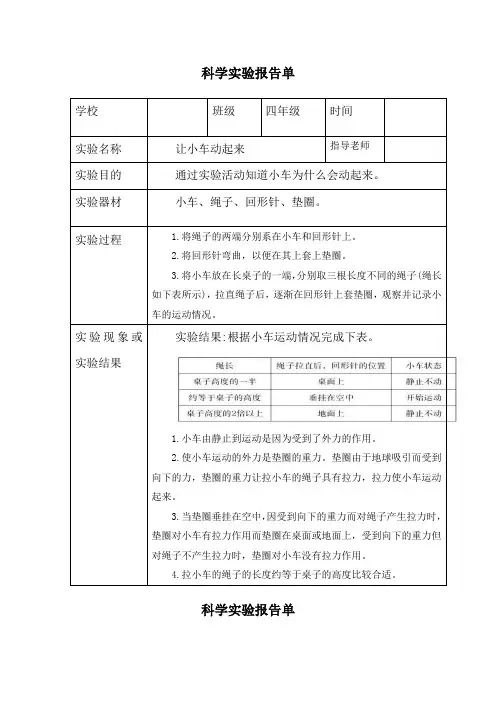

科学实验报告单

学校班级四年级时间

实验名称让小车动起来指导老师

实验目的通过实验活动知道小车为什么会动起来。

实验器材小车、绳子、回形针、垫圈。

实验过程 1.将绳子的两端分别系在小车和回形针上。

2.将回形针弯曲,以便在其上套上垫圈。

3.将小车放在长桌子的一端,分别取三根长度不同的绳子(绳长

如下表所示),拉直绳子后,逐渐在回形针上套垫圈,观察并记录小

车的运动情况。

实验结果:根据小车运动情况完成下表。

实验现象或

实验结果

1.小车由静止到运动是因为受到了外力的作用。

2.使小车运动的外力是垫圈的重力。

垫圈由于地球吸引而受到

向下的力,垫圈的重力让拉小车的绳子具有拉力,拉力使小车运动

起来。

3.当垫圈垂挂在空中,因受到向下的重力而对绳子产生拉力时,

垫圈对小车有拉力作用而垫圈在桌面或地面上,受到向下的重力但

对绳子不产生拉力时,垫圈对小车没有拉力作用。

4.拉小车的绳子的长度约等于桌子的高度比较合适。

科学实验报告单。

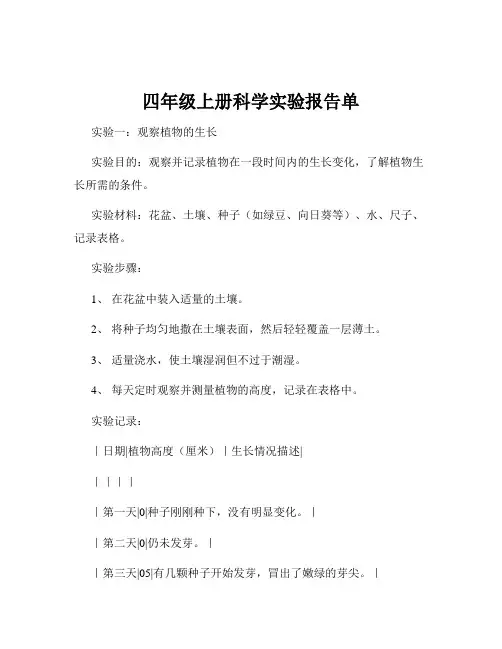

四年级上册科学实验报告单实验一:观察植物的生长实验目的:观察并记录植物在一段时间内的生长变化,了解植物生长所需的条件。

实验材料:花盆、土壤、种子(如绿豆、向日葵等)、水、尺子、记录表格。

实验步骤:1、在花盆中装入适量的土壤。

2、将种子均匀地撒在土壤表面,然后轻轻覆盖一层薄土。

3、适量浇水,使土壤湿润但不过于潮湿。

4、每天定时观察并测量植物的高度,记录在表格中。

实验记录:|日期|植物高度(厘米)|生长情况描述||||||第一天|0|种子刚刚种下,没有明显变化。

||第二天|0|仍未发芽。

||第三天|05|有几颗种子开始发芽,冒出了嫩绿的芽尖。

||第四天|12|芽苗继续生长,长出了嫩绿的叶子。

||第五天|20|叶子增多,茎干变粗。

||第六天|28|植株生长明显,更加健壮。

|实验结论:通过这次实验,我们发现植物的生长需要适宜的温度、水分和土壤。

在适宜的条件下,种子会发芽并逐渐长大。

实验二:溶解的实验实验目的:探究不同物质在水中的溶解情况。

实验材料:食盐、白糖、沙子、食用油、水、玻璃杯、搅拌棒、记录表格。

实验步骤:1、在四个玻璃杯中分别倒入等量的水。

2、向第一个杯子中加入适量的食盐,用搅拌棒搅拌,观察其溶解情况。

3、向第二个杯子中加入适量的白糖,搅拌并观察。

4、向第三个杯子中加入适量的沙子,搅拌后观察。

5、向第四个杯子中加入适量的食用油,搅拌后观察。

实验记录:|物质|是否溶解|溶解速度||||||食盐|是|较快||白糖|是|较快||沙子|否|不溶解||食用油|否|浮在水面上|实验结论:食盐和白糖能在水中溶解,而沙子和食用油不能在水中溶解。

不同物质在水中的溶解性不同。

实验三:声音的传播实验目的:探究声音是如何传播的。

实验材料:闹钟、玻璃罩、抽气泵、记录表格。

实验步骤:1、将闹钟放在玻璃罩内,能听到闹钟的声音。

2、用抽气泵逐渐抽出玻璃罩内的空气,观察闹钟声音的变化。

实验记录:|抽气情况|声音大小|||||未抽气|清晰响亮||抽气中|逐渐变小||抽完气|几乎听不到|实验结论:声音的传播需要介质,在真空中声音无法传播。

青岛版小学四年级科学操作实验报告(共10篇)青岛版小学四年级科学操作实验报告青岛版小学四年级科学操作实验报告(全册)赵秀芹科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称南流小学科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称篇二:青岛版小学四年级科学操作实验报告青岛版小学四年级科学操作实验报告(全册)科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称科学动手操作活动实验报告单实验名称篇三:青岛版小学四年级科学操作实验报告2小学四年级科学操作实验报告一、实验名称:食物营养成分的检验(分组实验时间:10分钟)实验材料:碘酒、米饭、滴管、白纸、酒精灯、碟子、花生、瘦肉等实验步骤:1、把少量米饭放在碟子上,用滴管向米饭上滴2-3滴碘酒,观察发生的现象。

2、把花生放在白纸上用力挤压,观察白纸上留有的痕迹。

3、将切成细条的瘦肉放在酒精灯火焰上灼烧,注意闻一闻,有什么气味?实验现象:1、加入碘酒后,米饭变成蓝黑色。

这说明大米中含有淀粉。

2、在白纸上挤压花生后会在纸上留下油迹。

说明花生内含有脂肪。

3、将瘦肉在火上烧后,会闻到一股难闻的、烧焦羽毛的气味。

说明瘦肉内含有蛋白质。

实验结论:食物营养成分有:淀粉、脂肪、蛋白质等。

教科版四年级科学上册实验报告(共9篇) 教科版四年级科学上册实验报告单教科版四年级科学上册实验报告单(1)实验名称:室内外温度的测量与比较实验器材:温度计、线、笔实验步骤:1、取一支温度计,用线2、将温度计悬挂,(离地面 1.5米左右,不能靠拢,在室外注意通风,阳光不能直射温度计)。

3、读数。

4、记录并比较。

实验结果:室内外温度存在差距,通过对大气温度的测量,可以了解当地的气温。

(2)实验名称:气温的测量实验器材:温度计实验步骤:1、选择两个地点:阳光下和背阴处来测量它们的温度; 2、测量一天中,清晨、商务、中午、下午、傍晚的气温。

实验结果:阳光下的温度高,背阴处的温度低,说明测量气温时应该选择背阴的地方。

(3)实验名称:测量降水量活动实验器材:雨量器实验步骤:1、用喷水壶模拟降水,记录好时间。

2、把雨量器改在水平桌面,读出刻度3、换算成24小时,核对雨量等级。

实验结果:根据24小时内测的降水量,对照等级表,确定了下雨的等级。

4.实验名称:观察食盐、沙在水中的状态实验器材:烧杯2个、搅拌棒2根、沙、食盐、水。

实验步骤: 1、取一小匙食盐,放入盛水的烧杯内,用搅拌棒轻轻搅拌。

你有什么发现?2、取一小匙淘洗干净的沙,放入盛水的烧杯内,用搅拌棒轻轻搅拌。

你有什么发现?3、比较食盐和沙在水中的状态。

实验结果:食盐在水中溶解了,沙在水中没有溶解。

(5)实验名称:观察面粉在水中溶解了吗实验器材:烧杯1个、搅拌棒1根、面粉、水。

实验步骤:1、取一小匙面粉,放入盛水的烧杯内,用搅拌棒轻轻搅拌。

2、你发现了什么?实验结果:面粉在水中没有溶解。

(6)实验名称:过滤食盐、沙和面粉与水的混合物实验器材:铁架台1个、漏斗一个、烧杯6个、玻璃棒3根、滤纸三个、(面粉、沙、食盐)溶液三份。

实验步骤:1、折叠过滤纸。

2、将折叠好的过滤纸放入漏斗中。

3、将漏斗放在铁架台上 漏斗下放好接盛滤液的烧杯。

4、分别倾倒食盐溶液、沙和水的混合物、面粉和水的混合物过滤5、观察比较滤纸,记录观察实验结果。

小学科学实验报告【优秀6篇】篇一:小学科学实验报告篇一实验是自然科学研究中十分重要的认识方法,它对于激发儿童的科学志趣,培养儿童的科学能力,提高儿童的科学素质都有着十分重要的意义。

在新课程理念的引领下,在总结以往经验的基础上,特制定以下实验教学计划:以新课标的教学理念为核心,加强观察和实验,注重对学生进行提出问题、猜想结果、制定计划、观察、实验、搜集证据、表达交流等方面的训练,引导学生去亲历科学,在亲自操作、动手实验、自行探究的实践中,学习科学知识,掌握科学的思维方法,培养对科学的积极态度。

1、通过学习各种实验操作,培养学生认真、细致的态度,启发学生探究自然事物间的相互联系,培养学生勇于探索、独立思考的态度和创新精神。

2、通过学习各种实验操作,培养学生认真、细致的实践能力,使学生勤于动手勇于探究,培养学生的创新意识及创新能力。

3、通过观察和实验,使学生理解我们身边处处有科学,我们的生活离不开科学的道理,提高学科学、用科学的积极性、主动性。

4、通过用温度计进行测量,知道使用工具比感官更有效;能运用温度计对物体进行定量观察,采集数据;知道如何正确使用温度计测量常见物体的温度,并作简单记录。

5、通过浮和沉的实验,使学生能对浮和沉的转换提出自己的猜想和假设;能用实验验证自己的猜想和假设;知道改变浮沉的方法及其在生活中的应用。

6、通过数学课中的各种实验演示提高学生勇于探索、独立思考的态度和创新精神。

1、教师端正教育教学思想,认真备课,精心设计实验教学过程,不断改进教学方法,提高实验质量。

2、教学中要符合学生的认知规律,根据教材内容及学生特点,新课标要求,要由浅入深,有利于学生学科学、用科学,发展学生的创造能力。

3、实验中,要充分利用学校现有的教学实验仪器,还应尽量创造条件,自制器材,努力按计划、按要求完成实验教学,培养学生的实验能力。

篇二:小学科学实验报告篇二本学期科学教材主要安排的科学实验有八个,其中,分组实验有:第3课《馒头发霉了》,第5课《蜡烛的变化》,第6课《食盐和水泥》第10课《距离和时间》,第20课《蚯蚓找家》,演示实验,分别是:第7课《铁生锈》,第8课《牛奶的变化》中,第14课《白天与黑夜》既是演示实验又是分组实验。

四年级小学科学实验报告单实验科目:科学

清镇市中小学实验报告单实验科目:科学

清镇市中小学实验报告单实验科目:科学

清镇市中小学实验报告单实验科目:科学

清镇市中小学实验报告单实验科目:科学

实验科目:科学

实验科目:科学

小学实验报告单实验科目:科学

实验科目:科学

实验科目:科学

实验科目:科学

实验科目:科学

实验科目:科学

四年级小学实验报告单实验科目:科学

四年级小学实验报告单实验科目:科学

四年级小学实验报告单实验科目:科学

四年级小学实验报告单实验科目:科学。

实验一:冰和水的温度变化

目的:观察冰和水之间的温度变化,并探讨冰的融化过程。

材料:冰块,水杯,温度计,计时器。

步骤:

1.准备冰块并称量其质量。

2.在水杯中倒入一定量的水,并使用温度计测量水的初始温度。

3.将冰块放入水中,并开始计时。

4.每隔一段时间,使用温度计测量水的温度,记录下来。

5.当冰完全融化之后,停止计时并记录下总共用时。

6.分析数据并写出实验报告。

结果:

实验结果表明,当冰和水接触时,水的温度会逐渐下降,直到冰完全融化为止。

开始时,水的温度快速下降,然后逐渐减缓,最后温度稳定在0℃左右直到冰完全融化。

冰的融化时间与冰的质量成正比,较大质量的冰块融化时间较长。

结论:冰的融化过程中会吸收水的热量,导致水的温度下降。

较大质量的冰块需要更长的时间来融化。

分组实验35个1.实验名称:室内外温度的测量与比较实验目的:测量室内外温度实验器材:温度计、线、笔实验步骤: 1、取一支温度计用线拴好。

2、将温度计悬挂3、读数。

4、比较。

观察现象:1、的气温高;的气温低;2、测量气温时应该选择的地点。

实验结果:室内外温度存在差距,通过对大气温度的测量,可以了解当地的气温。

2.实验名称:气温的测量实验目的:测量温度的变化实验器材:温度计实验步骤: 1、阳光下和背阴处测量温度; 2、测量一天中,清晨、商务、中午、下午、傍晚的气温。

观察现象:1、一天中的气温高;的气温低;2、一天中的气温的变化是:实验结果:1、阳光下的温度高,背阴处的温度低2、一天中,中午的时候气温最高,清晨的时候气温最低;3.实验名称:自制风向仪实验目的:培养学生的实际动手能力和提高观察天气现象的兴趣和好奇心。

实验器材:硬吸管、硬纸板、带橡皮的铅笔、大头针、透明胶带、剪刀。

步骤和方法:选一根硬一点的吸管,在吸管两端纵向切开约1厘米的缝隙;用硬纸板剪一个大小适中的箭头和一个稍大一点的箭翼。

分别插入吸管两端的缝隙,并固定。

用一根大头针穿过吸管平衡点,并插入铅笔一端的橡皮中,使其能自由转动。

用我们自制的风向标测量风向。

观察到的现象:1、风向是指的方向。

北风是由吹来的风;东南风是由吹来的风;2、风向可以用来测量。

实验结果:4.实验名称:自制雨量器实验目的:制作简易的雨量器,并学会用简易雨量器测量降水量。

实验器材:一张制作方法说明书、1个厚底直筒玻璃杯、刻度尺、纸带、透明胶带、剪刀。

步骤和方法:用一个高度在15厘米以上的厚底直筒玻璃杯子;以毫米为单位,利用刻度尺在纸条上画好刻度,纸条的长度略小于杯子的高度;取一段长于刻度纸条的透明胶带平放在桌子上,胶面朝上,将纸条画有刻度的一面朝下粘在胶带的中间;一个同学手持杯子另一个同学把粘有刻度纸条的透明胶带,竖直粘到杯子的外则面,要使刻度的底部正好和杯子内则底部对齐;用粘贴刻度纸条的方法把小组的名字粘贴在杯子的背面。

四年级小学科学实验报告单(4)四年级小学科学实验报告单第2课植物的根【实验名称】验证根的吸收作用【实验目的】会设计观察实验;知道根有吸收作用。

【实验器材】一株生长好的植物、玻璃杯、花生油。

【实验步骤】1、在玻璃杯中加入适量的水。

2、把植物放入玻璃杯中。

3、在玻璃杯里滴入花生油,防止水分蒸发。

4、用橡胶塞(中间钻孔、切成两半利于固定植物)固定好植物,并在杯壁处做标记。

5、把植物放在向阳的地方,观察玻璃杯中液面的变化。

【实验现象】玻璃杯中的液面会逐渐下降。

【实验结论】根有吸收作用。

在吸收水分的同时,把溶解在水中的养分也吸收了。

【实验说明】1、玻璃杯可用烧瓶代替,直接观察刻度,不用做标记。

2、花生油防蒸发,可用棉花代替。

3、橡胶塞可用橡皮泥代替。

第3课植物的叶【实验名称】分离叶绿素【实验目的】大多数植物叶呈现绿色,是因为叶中含有叶绿素的缘故。

【实验器材】锥形瓶、酒精、烧杯(盛水)、三脚架、石棉网、酒精灯、火柴、脱脂棉(棉花)【实验步骤】1、把几片绿叶放入锥形瓶内,再加入95%的酒精到淹没叶片为止。

2、把锥形瓶放入盛热水的大烧杯中。

3、在三脚架上放好石棉网,然后把大烧杯放在水面,点燃酒精灯加热。

4、过一会儿,会看到锥形瓶中无色酒精完全变成绿色,这些绿色物质就是叶绿素。

【实验结论】叶子大多数呈现绿色的原因是含有叶绿素。

【实验说明】叶绿素不溶于水,溶于酒精。

将它加热煮沸,叶绿素就会跑到酒精中。

改进:这个实验如果分组做,不太安全,演示的话不利于学生观察,可以让学生在家自己做,方法:用矿泉水瓶子装上白酒,把绿叶放入瓶中,放到盛有水的锅中,在炉上加热,仔细观察,效果很好。

第4课植物的茎【实验名称】验证茎有运输水分的作用【实验器材】凤仙花、水(滴入红墨水便于观察)、矿泉水瓶、小刀等。

【实验步骤】1、剪取一枝凤仙花枝条。

2、把凤仙花插入装红墨水的矿泉水瓶里。

3、把装置放在阳光下,叶面水分迅速蒸腾水分,从而使红色染液迅速上升到叶脉。