古典文法3

- 格式:ppt

- 大小:358.50 KB

- 文档页数:37

目次一、活用型1 四段活用2 上二段活用3 下二段活用4 ラ行変格活用5 ナ行変格活用二、助動詞1 ぬ2 む3 なむ4 らむ5 り6 き7 けり8 つ9 しめる⇒使役10 る・れる⇒受身11 らる・られる⇒受身12 ゆ⇒受身13 らゆ⇒受身14 なり15 たり・116 たり・2正文一、活用型【四段活用】動詞活用の型の一つ。

たとえば「書く」が、「書か・書き・書く・書け」のように変化するなど、その語形変化が主として語の最終音節の母音交替によって行われるもの。

その変化が五十音図の一行でア・イ・ウ・エの四段にわたるところからの名称。

ただし、已然形と命令形の語尾は同じエ段の音であるが、カ行・ハ行・マ行に活用するものは、上代ではエ段の甲乙両類に分かれていた。

連用形には、音便形がある。

この型に属する語は、文語では、全動詞中の六割に達するといわれ、活用はカ・ガ・サ・タ・ハ・バ・マ・ラの各行にわたる。

口語では、ラ変、ナ変の動詞がこれに併合され、現代かなづかいでは、助動詞「う」の付いた形を「書こう・読もう」のように書くので、見かけ上、オ段にもわたるとして、「五段活用」ともいう。

【上二段活用】文語動詞の活用の型の一つ。

未然・連用形の語尾がイ段、終止・連体・已然形はウ段で、連体形は「る」、已然形は「れ」を添える。

五十音図のイ段、ウ段の二段に活用するので、ウ段、エ段に活用する下二段活用に対していう。

「起く」(き、き、く、くる、くれ、きよ)など。

【下二段活用】文語動詞の活用の型の一つ。

二段活用のうち、未然・連用形と終止形の活用語尾が、五十音図のエ段とウ段の二段に変化するもの。

他の活用形では、連体・已然形は、ウ段にそれぞれ「る」「れ」が加えられ、命令形では、エ段に「よ」が加えられる。

この型に属する動詞は、四段活用についで数が多く、活用の行としては、五十音図のすべての行に例がある。

「得(う)」「寝(ぬ)」「経(ふ)」のように、語幹と活用語尾とを音節として分けられないものもある。

古典文法知识点总结归纳古典文法是指古代语言的语法规则和用法。

在古代,文法是学习语言的基础,对于认识和理解古代文学作品起着重要的作用。

本文将总结和归纳古典文法的知识点,包括名词、代词、动词、形容词和语法结构等方面的内容,以便读者更好地掌握古典语言的规范和用法。

一、名词名词是指人、物、地点、时间、抽象概念等事物的名称。

在古典文法中,名词的性、数和格是其重要的语法特征。

1. 名词的性名词的性指事物的性别,包括阳性、阴性和中性。

古典文法中,名词的性别通常根据实际的性别来确定,如男性用阳性名词,女性用阴性名词,无性用中性名词。

例如,“人”用阳性名词,“花”用阴性名词,“书”用中性名词。

2. 名词的数名词的数指表示事物的数量,包括单数和复数。

在古典文法中,名词的单复数形式通常是通过词尾的变化来表示的,如在名词后加-s,-es等词尾表示复数。

例如,“人”变成“人们”,“花”变成“花朵”。

3. 名词的格名词的格指名词在句子中所发挥的不同语法作用,包括主格、宾格、属格等。

在古典文法中,名词的格通常是通过词尾的变化来表示的,如在名词后加-s,-es等词尾表示复数。

例如,“人”变成“人们”,“花”变成“花朵”。

二、代词代词是用来代替名词的词语,分为人称代词、物主代词、反身代词、疑问代词等。

在古典文法中,代词的性、数和格也是其重要的语法特征。

1. 人称代词人称代词用来代替人的称呼,包括第一人称、第二人称和第三人称。

在古典文法中,人称代词的形式根据其在句子中的不同作用而有所变化。

例如,“我”、“你”、“他”、“她”、“它”等。

2. 物主代词物主代词用来表示所属关系,包括我的、你的、他的、她的、它的等。

在古典文法中,物主代词的形式通常是由名词的性、数和格来决定的。

例如,“我的书”、“你的花”、“他的家”。

3. 反身代词反身代词用来指代动作的承受者同时也是动作的执行者,包括自己、你自己、他自己等。

在古典文法中,反身代词通常是动词的宾语,并且和主语一致。

日本語古典文法目次一、活用型1 四段活用2 上二段活用3 下二段活用4 ラ行変格活用5 ナ行変格活用二、助動詞1 ぬ2 む3 なむ4 らむ5 り6 き7 けり8 つ9 しめる⇒使役10 る・れる⇒受身11 らる・られる⇒受身12 ゆ⇒受身13 らゆ⇒受身14 なり15 たり・116 たり・2正文一、活用型【四段活用】動詞活用の型の一つ。

たとえば「書く」が、「書か・書き・書く・書け」のように変化するなど、その語形変化が主として語の最終音節の母音交替によって行われるもの。

その変化が五十音図の一行でア・イ・ウ・エの四段にわたるところからの名称。

ただし、已然形と命令形の語尾は同じエ段の音であるが、カ行・ハ行・マ行に活用するものは、上代ではエ段の甲乙両類に分かれていた。

連用形には、音便形がある。

この型に属する語は、文語では、全動詞中の六割に達するといわれ、活用はカ・ガ・サ・タ・ハ・バ・マ・ラの各行にわたる。

口語では、ラ変、ナ変の動詞がこれに併合され、現代かなづかいでは、助動詞「う」の付いた形を「書こう・読もう」のように書くので、見かけ上、オ段にもわたるとして、「五段活用」ともいう。

【上二段活用】文語動詞の活用の型の一つ。

未然・連用形の語尾がイ段、終止・連体・已然形はウ段で、連体形は「る」、已然形は「れ」を添える。

五十音図のイ段、ウ段の二段に活用するので、ウ段、エ段に活用する下二段活用に対していう。

「起く」(き、き、く、くる、くれ、きよ)など。

【下二段活用】文語動詞の活用の型の一つ。

二段活用のうち、未然・連用形と終止形の活用語尾が、五十音図のエ段とウ段の二段に変化するもの。

他の活用形では、連体・已然形は、ウ段にそれぞれ「る」「れ」が加えられ、命令形では、エ段に「よ」が加えられる。

この型に属する動詞は、四段活用についで数が多く、活用の行としては、五十音図のすべての行に例がある。

「得(う)」「寝(ぬ)」「経(ふ)」のように、語幹と活用語尾とを音節として分けられないものもある。

第一節現代語と古典語(一)口語文法と文語文法口語:現代語文語:奈良時代から江戸時代まで古典文法:「源氏物語」や「枕草子」のような立派な作品が書かれた平安中期のことばが基準になっている。

(二)仮名使い歴史的な仮名使い五十音図の中にワ行の「ゐ/ヰ」、「ゑ/ヱ」歴史的な仮名使いの読み方:①語の頭にない「は、ひ、ふ、へ、ほ」は、それぞれ「ワ、イ、ウ、エ、オ」と読む。

(「あめふり、はつはな」などの複合語はそのまま)②「あう」「いう」「えう」「おう」は「オー」「ユー」「ヨー」「オー」のように読む。

「あふ」「けふ」「てふ」なども、「オー」「キョウ」「チョウ」などと発音する。

(三)文・文節・単語1文例:竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける。

――「竹取物語」2文節例:竹の/中に/もと/光る/竹なむ/一筋/あり/ける。

3単語例:竹/の/中/に/もと/光る/竹/なむ/一筋/あり/ける。

(四)文節の種類1主語・述語例:①あめふる②月おもしろし③けふは子の日なり――「土佐日記」2修飾語①連体修飾語例:寸陰惜しむ人なし――「徒然草」②連用修飾語例:風雲のけしきはなはだあし――「土佐日記」3独立語例:あはれ、いみじうゆるぎありきつるものを――「枕草子」第二節単語と品詞(一)自立語と付属語例:竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける(二)活用例:花もみな咲きぬれど、おともせず――「更級日記」(三)品詞(四)単語の意味(五)語形単語自立語付属語活用がある活用がない活用がある活用がない単独で述語となる(用言)単独で主語となる(体言)主語とならないウ段で言い切る(ラ変は「リ」で言い切「し」で言い切る「なり」「たり」で言い切る名刺動詞形容詞形容動詞修飾語となる修飾語とならない用言を修飾する体言を修飾する接続する接続しない感動詞接続詞連体詞副詞。

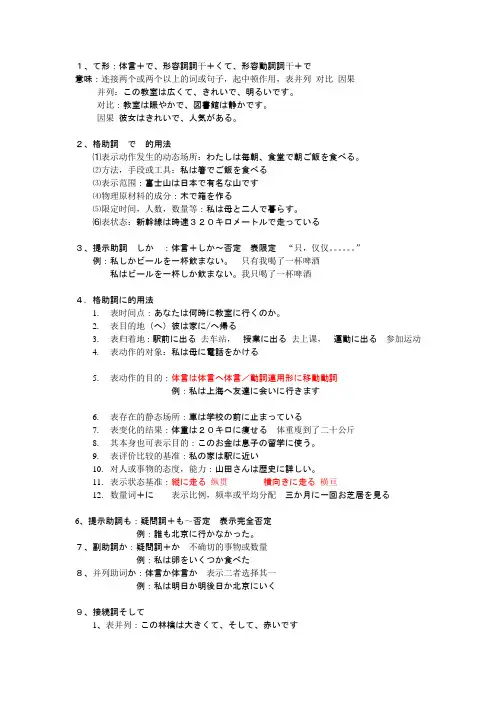

1、て形:体言+で、形容詞詞干+くて、形容動詞詞干+で意味:连接两个或两个以上的词或句子,起中顿作用,表并列对比因果并列:この教室は広くて、きれいで、明るいです。

对比:教室は賑やかで、図書館は静かです。

因果彼女はきれいで、人気がある。

2、格助詞で的用法⑴表示动作发生的动态场所:わたしは毎朝、食堂で朝ご飯を食べる。

⑵方法,手段或工具:私は箸でご飯を食べる⑶表示范围:富士山は日本で有名な山です⑷物理原材料的成分:木で箱を作る⑸限定时间,人数,数量等:私は母と二人で暮らす。

⑹表状态:新幹線は時速320キロメートルで走っている3、提示助詞しか:体言+しか~否定表限定“只,仅仅。

”例:私しかビールを一杯飲まない。

只有我喝了一杯啤酒私はビールを一杯しか飲まない。

我只喝了一杯啤酒4.格助詞に的用法1.表时间点:あなたは何時に教室に行くのか。

2.表目的地(へ)彼は家に∕へ帰る3.表归着地:駅前に出る去车站,授業に出る去上课,運動に出る参加运动4.表动作的对象:私は母に電話をかける5.表动作的目的:体言は体言へ体言/動詞連用形に移動動詞例:私は上海へ友達に会いに行きます6.表存在的静态场所:車は学校の前に止まっている7.表变化的结果:体重は20キロに痩せる体重廋到了二十公斤8.其本身也可表示目的:このお金は息子の留学に使う。

9.表评价比较的基准:私の家は駅に近い10.对人或事物的态度,能力:山田さんは歴史に詳しい。

11.表示状态基准:縦に走る纵贯横向きに走る横亘12.数量词+に表示比例,频率或平均分配三か月に一回お芝居を見る6、提示助詞も:疑問詞+も~否定表示完全否定例:誰も北京に行かなかった。

7、副助詞か:疑問詞+か不确切的事物或数量例:私は卵をいくつか食べた8、并列助词か:体言か体言か表示二者选择其一例:私は明日か明後日か北京にいく9、接続詞そして1、表并列:この林檎は大きくて、そして、赤いです2, 表先后:昨日、私は学校に行きました。

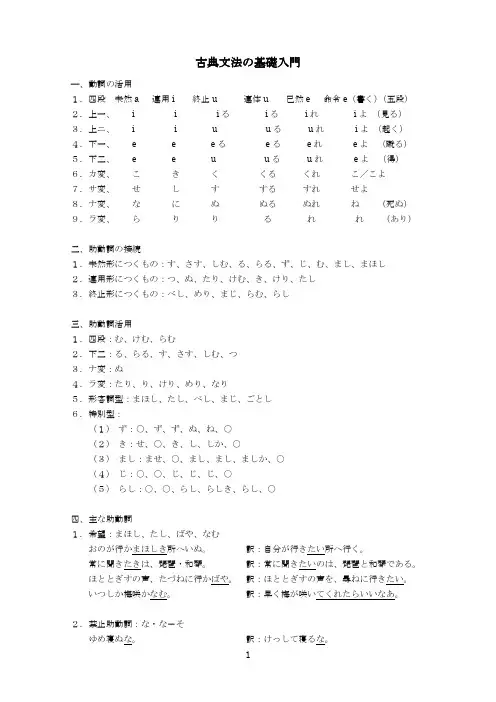

古典文法の基礎入門―、動詞の活用1.四段未然a 連用i 終止u 連体u 已然e 命令e(書く)(五段)2.上一、i i iるiるiれiよ(見る)3.上ニ、i i u uるuれiよ(起く)4.下一、 e e eるeるeれeよ(蹴る)5.下二、 e e u uるuれeよ(得)6.カ変、こきくくるくれこ/こよ7.サ変、せしすするすれせよ8.ナ変、なにぬぬるぬれね(死ぬ)9.ラ変、らりりるれれ(あり)二、助動詞の接続1.未然形につくもの:す、さす、しむ、る、らる、ず、じ、む、まし、まほし2.連用形につくもの:つ、ぬ、たり、けむ、き、けり、たし3.終止形につくもの:べし、めり、まじ、らむ、らし三、助動詞活用1.四段:む、けむ、らむ2.下二:る、らる、す、さす、しむ、つ3.ナ変:ぬ4.ラ変:たり、り、けり、めり、なり5.形客詞型:まほし、たし、べし、まじ、ごとし6.特別型:(1)ず:○、ず、ず、ぬ、ね、○(2)き:せ、○、き、し、しか、○(3)まし:ませ、○、まし、まし、ましか、○(4)じ:○、○、じ、じ、じ、○(5)らし:○、○、らし、らしき、らし、○四、主な助動詞1.希望:まほし、たし、ばや、なむおのが行かまほしき所へいぬ。

訳:自分が行きたい所へ行く。

常に聞きたきは、琵琶・和琴。

訳:常に聞きたいのは、琵琶と和琴である。

ほととぎすの声、たづねに行かばや。

訳:ほととぎすの声を、尋ねに行きたい。

いつしか梅咲かなむ。

訳:早く梅が咲いてくれたらいいなあ。

2.禁止助動詞:な・な-そゆめ寝ぬな。

訳:けっして寝るな。

波、な立ちそ。

訳:波よ、どうか立たないでくれ。

この珠を取りたまひそ。

訳:この珠をお取りにならないで下さい。

3.詠嘆:な、よいみじうかなしな。

訳:たいそう悲しいことですよ。

こひしとよ。

訳:恋しいと思うことですよ。

4.打消:ず、ざり、えもの知らぬことのたまひそ。

訳:わけのわからないことをおっしゃらないで下さい。

日语专八古典语法详细解说日语专八古典语法详细解说语法是日语专八中的难点,下面yjbys店铺将为你带来日语专八考试中古典语法详细解说,希望能给你的日语专八考试带来帮助。

一、考试大纲(2005修订版年)中的古典文法部分《日语专业八级考试大纲》(2005年修订版)中规定语法部分的考试内容为:“现代口语使用语法、敬语﹑古典语三个部分的试题合并成一个大题,总共20题,每题1分”。

其中古典语法试题共有5题(第46题~50题),占5分。

这里需要说明的是,日语专业八级考试中古典文法的试题从2002年至2004年每年都是8道题,新考试大纲发布后,从2005年至2013年古典语法的.考试题目变成了每年5道,古典语法试题在八级考试的语法中所占分值下降。

二、日语专业八级考试中古典语法出题形式从历年真题来看,日语专业八级考试古典语法部分主要有三种出题形式。

第一种形式主要着重于对助词、助动词等本身意义的考查。

例如:(2002年第66题)花咲きぬA.花が咲いたB.花が咲かないC.花が咲いてしまうD.花が咲くだろう(2003年67题)夜ふくらむA.夜がふけようB.夜がふけるだろうC.夜がふけたD.夜がふけているだろう(2004年66题)花咲けりA.花が咲いたB.花が咲いているC.花が咲くだろうD.花が咲こう第二种形式主要是对短歌等古典诗歌的基础知识进行考查。

例如:(2005年46题)「奢れる者久しからず、ただ春の夜の夢の如し」の下線部の「奢れる」の現代語訳は「栄華に( )」だ。

A.奢れるB.奢っているC.奢られるD.奢ることができる(2005年47题)「伝へ承るこそ、心も詞も及ばれね」の下線部の「及ばれね」の現代語訳は( )だ。

A.及ばれたB.及ばれてしまうC.及ばないD.及ぶことはない(2005年48题)「ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ」の下線部の「散るらむ」の現代語訳は( )だ。

A.散ってゆくのだろうかB.散るだろうC.散るらしいD.散られるだろう第三种形式主要是对短歌等古典诗歌的整体意思进行考查。

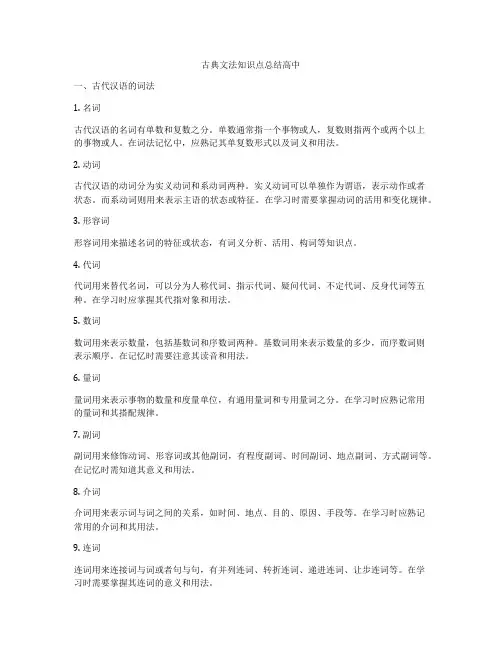

古典文法知识点总结高中一、古代汉语的词法1. 名词古代汉语的名词有单数和复数之分。

单数通常指一个事物或人,复数则指两个或两个以上的事物或人。

在词法记忆中,应熟记其单复数形式以及词义和用法。

2. 动词古代汉语的动词分为实义动词和系动词两种。

实义动词可以单独作为谓语,表示动作或者状态。

而系动词则用来表示主语的状态或特征。

在学习时需要掌握动词的活用和变化规律。

3. 形容词形容词用来描述名词的特征或状态,有词义分析、活用、构词等知识点。

4. 代词代词用来替代名词,可以分为人称代词、指示代词、疑问代词、不定代词、反身代词等五种。

在学习时应掌握其代指对象和用法。

5. 数词数词用来表示数量,包括基数词和序数词两种。

基数词用来表示数量的多少,而序数词则表示顺序。

在记忆时需要注意其读音和用法。

6. 量词量词用来表示事物的数量和度量单位,有通用量词和专用量词之分。

在学习时应熟记常用的量词和其搭配规律。

7. 副词副词用来修饰动词、形容词或其他副词,有程度副词、时间副词、地点副词、方式副词等。

在记忆时需知道其意义和用法。

8. 介词介词用来表示词与词之间的关系,如时间、地点、目的、原因、手段等。

在学习时应熟记常用的介词和其用法。

9. 连词连词用来连接词与词或者句与句,有并列连词、转折连词、递进连词、让步连词等。

在学习时需要掌握其连词的意义和用法。

二、古代汉语的句法1. 主谓宾结构古代汉语的主谓宾结构由主语、谓语和宾语组成,其中主语和宾语通常是名词、代词或者动词短语。

在学习时要熟悉其句子的基本结构,并掌握主谓宾的搭配规律。

2. 主谓补结构主谓补结构是指由主谓及其补语构成的句子结构,包括形容词、副词、名词、动词短语等。

在学习时需了解其搭配规律和句子的意义。

3. 主谓定结构主谓定结构是指由主谓定语构成的句子结构,即主语和谓语之间有定语修饰。

在学习时应熟记其搭配规律和意义。

4. 状中结构状中结构是指由状语和中心词构成的句子结构,用来修饰谓语、表语、宾语或者其他状语。

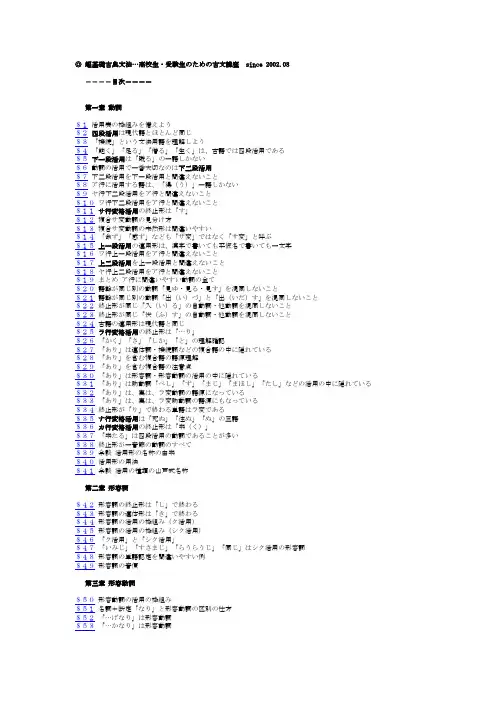

◎超基礎古典文法…高校生・受験生のための古文講座 since 2002.08----目次----第一章動詞$1活用表の枠組みを憶えよう$2四段活用は現代語とほとんど同じ$3「接続」という文法用語を理解しよう$4「飽く」「足る」「借る」「生く」は、古語では四段活用である$5下一段活用は「蹴る」の一語しかない$6動詞の活用で一番大切なのは下二段活用$7下二段活用を下一段活用と間違えないこと$8ア行に活用する語は、「得(う)」一語しかない$9ヤ行下二段活用をア行と間違えないこと$10ワ行下二段活用をア行と間違えないこと$11サ行変格活用の終止形は「す」$12複合サ変動詞の見分け方$13複合サ変動詞の未然形は間違いやすい$14「命ず」「感ず」なども「ザ変」ではなく「サ変」と呼ぶ$15上一段活用の連用形は、漢字で書いても平仮名で書いても一文字$16ワ行上一段活用をア行と間違えないこと$17上二段活用を上一段活用と間違えないこと$18ヤ行上二段活用をア行と間違えないこと$19まとめア行に間違いやすい動詞の全て$20語幹が同じ別の動詞「見ゆ・見る・見す」を混同しないこと$21語幹が同じ別の動詞「出(い)づ」と「出(いだ)す」を混同しないこと$22終止形が同じ「入(い)る」の自動詞・他動詞を混同しないこと$23終止形が同じ「伏(ふ)す」の自動詞・他動詞を混同しないこと$24古語の連用形は現代語と同じ$25ラ行変格活用の終止形は「…り」$26「かく」「さ」「しか」「と」の理解確認$27「あり」は連体詞・接続詞などの複合語の中に隠れている$28「あり」を含む複合語の語源理解$29「あり」を含む複合語の注意点$30「あり」は形容詞・形容動詞の活用の中に隠れている$31「あり」は助動詞「べし」「ず」「まじ」「まほし」「たし」などの活用の中に隠れている$32「あり」は、実は、ラ変動詞の語源になっている$33「あり」は、実は、ラ変助動詞の語源にもなっている$34終止形が「り」で終わる単語はラ変である$35ナ行変格活用は「死ぬ」「往ぬ」「ぬ」の三語$36カ行変格活用の終止形は「来(く)」$37「来たる」は四段活用の動詞であることが多い$38終止形が一音節の動詞のすべて$39余談活用形の名称の由来$40活用形の用法$41余談活用の種類の山戸式名称第二章形容詞$42形容詞の終止形は「し」で終わる$43形容詞の連体形は「き」で終わる$44形容詞の活用の枠組み(ク活用)$45形容詞の活用の枠組み(シク活用)$46「ク活用」と「シク活用」$47「いみじ」「すさまじ」「らうらうじ」「同じ」はシク活用の形容詞$48形容詞の単語認定を間違いやすい例$49形容詞の音便第三章形容動詞$50形容動詞の活用の枠組み$51名詞+断定「なり」と形容動詞の区別の仕方$52「…げなり」は形容動詞$53「…かなり」は形容動詞第四章助動詞$54体験過去の助動詞「き」$55物語の中の「けり」の意味は、伝聞過去が基本$56歌の中の「けり」は詠嘆が基本$57「なりけり」「にありけり」「にぞありける」「にこそありけれ」の「けり」は発見詠嘆$58「あり」の敬語体に付いた「けり」も発見詠嘆$59完了・強意の助動詞「つ」$60完了・強意の助動詞「ぬ」$61助動詞「つ」「ぬ」の強意用法$62存続・完了の助動詞「たり」$63存続・完了の助動詞「り」はサ変動詞の未然形・四段動詞の已然形に付く$64なぜ「む(ん)」には推量・意志・勧誘・婉曲・仮定の意味があるのか$65「ん」と「ぬ」と「む」を混同しないこと$66疑問の係助詞「や」+現在推量の助動詞「らむ(らん)」$67疑問詞+現在推量の助動詞「らむ(らん)$68疑問の係助詞「や」+過去推量の助動詞「けむ(けん)」$69助動詞「べし」の活用の枠組み$70助動詞「べし」は、なぜ「かいすぎとめて」の七つの意味があるのか$71打消の助動詞「ず」の活用の枠組み$72漢文の「不」の書き下し$73「ぬ」と「ぬる」と「ず」を混同しないこと$74「じ」は打消推量・打消意志$75「まじ」は「べし+打消」$76断定の助動詞「なり」の活用の枠組み$77断定の助動詞「なり」の連用形「に」の認識$78もう一つの「たり」…断定の助動詞「たり」$79もう一つの「たり」…形容動詞タリ活用の活用語尾$80視覚推定の助動詞「めり」の本来の意味は「見えている」$81もう一つの「なり」…伝聞推定の助動詞「なり」$82「aべし」「aめり」「aなり」は、??を??すると理解できる。

古文文法要点总结大全古文具有深厚的历史底蕴和独特的表达方式,它是我们了解古代文化和思想的重要途径。

然而,古文的语法结构与现代汉语有所不同,需要我们掌握一定的文法要点才能准确理解和正确应用古文。

本文将为您总结古文文法的要点,帮助您更好地理解古文。

一、句式结构古文中的句式结构较为规范,常见的句式有主谓宾结构、主谓双宾结构、主系表结构以及倒装结构等。

其中,主谓宾结构是最基本的句式,由主语、谓语和宾语组成。

主谓双宾结构在主谓宾结构的基础上,再增加一个间接宾语。

主系表结构是指由主语、系词和表语构成的句式,表达主语的性质或状态。

倒装结构则是把句子中的主语和谓语的位置对调,常用于强调和问句中。

二、成分功能在古文中,各种成分承担着不同的语法功能,理解成分的功能可以帮助我们准确把握句子的意思。

古文中常见的成分包括主语、谓语、宾语、状语、定语、补语和状中结构等。

主语用来说明主题,谓语表示动作或状态,宾语则接受动作或接受状态。

状语用来修饰动词、形容词或副词,定语用来修饰名词,补语用来补充说明主语或宾语的属性、品质或状态。

状中结构是指由“以”、“为”、“被”、“于”等词构成的特殊结构,用来表示目的、方式、原因、程度等。

三、虚词运用古文中的虚词使用十分丰富,包括介词、连词、助词和语气词等。

介词可以表示名词与名词、名词与动词之间的关系。

连词用于连接词与词、句与句之间的关系,常见的连词有“而”、“乃”、“则”、“且”等。

助词则用于构成动词的否定、时态、语态等形式。

语气词则表示说话人的语气或情绪,如“曰”、“矣”、“焉”等。

四、句式变化古文中的句子变化较为灵活,可以通过增减、置换、倒装、省略等方式来表达不同的语义和修辞效果。

增减句式可以通过增加或删除成分来改变句子的结构和语义。

置换句式则是通过改变句子中各个成分的位置来调整语序和强调某一成分。

倒装句式是指把句子中的主语和谓语的位置对调,常用于强调或问句中。

省略句式则是在句子中省略一些成分,使句子更加简洁明了。

《中国古典散文的三境读法》摘要:对此,笔者提出了中国古典散文的“三境读法”,即读环境、读心境、读文境,在“三境读法”中,所谓“读环境”就是读这两类散文中的自然环境、生活环境、社会环境以及人所处的历史环境,所以中国古典散文的“三境读法”往往会在一篇文章中同时运用读环境、读心境、读文境马经义摘要:本文以散文的概念与形象性问题为切入点,将其分别与小说、诗词、戏剧进行比较从而梳理它的本质与特点。

其次以古代散文的内容与形式为分类基础,从理论上提出了“读环境、读心境、读文境”的三境读法。

最后以具体的作品分析进一步论证了“三境读法”对中国古典散文赏析的可操作性。

关键词:中国文学;古典散文;三境读法在中国文学史上,散文是数量最多,发展历史最长,内容涉及面最广的一种文学体裁。

它以自己“形散而神不散”的特有气质,记录着先贤的智慧,刻画着大自然的鬼斧神工,反映着历史的兴衰际遇,折射着大千世界与人生百态,编织着华夏文明的辉煌,延绵着中华文明的精神与脉动。

正因为如此,它和诗词一道位列中国古代文学的“正宗”。

中国古典散文如何读?要回答这个问题,首先需要理清一个概念,什么是散文?“散文”这个词对于我们来说并不陌生,但是散文这个概念的形成却比较晚。

在中国古代,“散文”一词最早出现在北宋时期,它的提出虽然是从文学的角度,但是和现代散文的概念并不一样。

散文的出现是相对于骈文而言的,骈文讲究字句对仗工整,声律铿锵,用典精准,而散文字句参差,以单行散句为主,不讲究对偶韵律。

不难看出,在中国文学史上,散文的最早提出主要是针对文句的表达形式而言的。

随着时代的发展,到了“五四”新文化运动时期,散文开始流行,然而对它的定义依旧没有统一的说法。

朱自清先生在《什么是“散文”》中就曾感慨道:“很難说得恰到好处,因为它实在太复杂,凭你怎么说,总难免顾此失彼,不实不尽。

”[1]后来文学界有了一个约定俗成的看法,把不讲究字句对仗,不重排偶,不押韵的一切散体文章都纳入散文的范畴。

课例名称《品味骈文之美,寻访古典文法》教学设计教学年级八年级上册课时:2课时提供者伍文雯【教材分析】本议题选自《群文阅读初中读本》八年级上册第三单元《古今诗文:品味文言之美》的议题二,议题二的选文《北山移文》(节选)、《与陈伯之书》(节选)、《儿盟》都是文言中的骈文,骈文均衡和谐,含蓄典雅,体现了文人对于形式美的极致追求,能让学生在反复诵读中体会文言的文字之门、声韵之美。

【学情分析】通过部编版教材八年级上册三单元的学习,学生对于骈文有了初歩的接触,其次在《群文阅读初中读本》三单元议题一中,学生总结了文言文与白话文的不同,进一步了解了文言文所具有的特点,学习了白话文转化文言文的方法,为本组群文的学习打下基础。

另一方面,我校初二学生思维活跃、善于表达,尤其是近年来学校推行“学讲练悟”教学模式以来,学生的自主阅读、合作探究学习的能力大大提高,又为我们顺利开展本课教学奠定了良好基础。

【学习目标】1.总结骈文的特点;2.学写骈文。

【教学重难点】学写骈文【教学方法】自主学习法、任务驱动、小组合作交流、点拨指导【教学工具】平板、智慧课堂软件、云平台资源库、EN5教学软件、阅读任务单【选文篇目】《与朱元思书》《北山移文》(节选)《与陈伯之书》(节选)《儿盟》【教学课时】2课时教学流程教师活动学生活动教学资源设计意图课时一:自主阅读布置阅读任务:自主阅读群文,借助课下注释、译文理解文章大意,完成任务表格。

反复诵读,疏通文意,寻找骈文特点,完成阅读表格。

1.云平台资源库:上传译文;2.阅读任务单。

自主阅读,熟悉文章大意,在此基础上自主探究骈文具有的特点。

课时二:一、导入(展示专题一白话文改写文言文的文章)同学们都改得不错,初次体验了文言之美,这节课我们将难度加大,再次进入一组文言文章,去感知骈文的独特魅力。

齐读展示文章: 1.EN5投屏;2.学生例文。

成果分享,激发学生学习文言的兴趣。

二、寻访古典之法经过一节课的自主探究后,同学们都有哪些收获呢,接下来给大家5分钟时间小组讨论,要求:1.组长组织齐读短文;2.整理、汇总信息;3.选好发言代表。

日语专业八级考试中古典语法部分的考查作者:彭仁煌来源:《考试周刊》2013年第59期摘要:日语专业八级考试由教育部高等院校外语专业教学指导委员会日语组负责命题和实施,以日语专业高年级学生为考试对象,是测定学生日语水平的最高级别考试,侧重考查学生日语水平是否达到大纲要求。

在国内,这项考试越来越受到学生的重视。

本文对考试中的古典语法部分作探讨和总结。

关键词:日语专业八级考试古典语法全国日语专业八级考试从2002年开始实施,每年3月举行考试。

它是由教育部高等院校外语专业教学指导委员会日语组负责命题和实施,截至2013年已实施了11届。

根据《日语专业八级考试大纲》(2005年修订版)的规定,日语专业八级考试是针对日语专业高年级阶段(大三、大四)教学而设立的,目的在于全面检查日语专业四年级的学生在完成四年专业学习之际,其水平是否达到教学大纲所规定的各项要求;考核学生是否达到了考试大纲规定的八级水平所要求的综合语言技能和交际能力。

考试内容包括:听力、文字、词汇、语法、文学与文化、阅读理解、完形填空、翻译、写作,总计92道题目,150分。

日语专业八级考试的实施,在检验教学质量,考核学生的语言技能和交际能力,促进教学工作的改革和检查任课教师执行教学大纲的情况等方面起到了重要的作用。

下面笔者就考试中的古典语法部分作探讨。

一、考试大纲(2005修订版年)中的古典文法部分《日语专业八级考试大纲》(2005年修订版)中规定语法部分的考试内容为:“现代口语使用语法、敬语﹑古典语三个部分的试题合并成一个大题,总共20题,每题1分”。

其中古典语法试题共有5题(第46题~50题),占5分。

这里需要说明的是,日语专业八级考试中古典文法的试题从2002年至2004年每年都是8道题,新考试大纲发布后,从2005年至2013年古典语法的考试题目变成了每年5道,古典语法试题在八级考试的语法中所占分值下降。

二、日语专业八级考试中古典语法出题形式从历年真题来看,日语专业八级考试古典语法部分主要有三种出题形式。

日语专业八级考试中古典语法部分的考查摘要:日语专业八级考试由教育部高等院校外语专业教学指导委员会日语组负责命题和实施,以日语专业高年级学生为考试对象,是测定学生日语水平的最高级别考试,侧重考查学生日语水平是否达到大纲要求。

在国内,这项考试越来越受到学生的重视。

本文对考试中的古典语法部分作探讨和总结。

关键词:日语专业八级考试古典语法全国日语专业八级考试从2002年开始实施,每年3月举行考试。

它是由教育部高等院校外语专业教学指导委员会日语组负责命题和实施,截至2013年已实施了11届。

根据《日语专业八级考试大纲》(2005年修订版)的规定,日语专业八级考试是针对日语专业高年级阶段(大三、大四)教学而设立的,目的在于全面检查日语专业四年级的学生在完成四年专业学习之际,其水平是否达到教学大纲所规定的各项要求;考核学生是否达到了考试大纲规定的八级水平所要求的综合语言技能和交际能力。

考试内容包括:听力、文字、词汇、语法、文学与文化、阅读理解、完形填空、翻译、写作,总计92道题目,150分。

日语专业八级考试的实施,在检验教学质量,考核学生的语言技能和交际能力,促进教学工作的改革和检查任课教师执行教学大纲的情况等方面起到了重要的作用。

下面笔者就考试中的古典语法部分作探讨。

一、考试大纲(2005修订版年)中的古典文法部分《日语专业八级考试大纲》(2005年修订版)中规定语法部分的考试内容为:“现代口语使用语法、敬语﹑古典语三个部分的试题合并成一个大题,总共20题,每题1分”。

其中古典语法试题共有5题(第46题~50题),占5分。

这里需要说明的是,日语专业八级考试中古典文法的试题从2002年至2004年每年都是8道题,新考试大纲发布后,从2005年至2013年古典语法的考试题目变成了每年5道,古典语法试题在八级考试的语法中所占分值下降。

二、日语专业八级考试中古典语法出题形式从历年真题来看,日语专业八级考试古典语法部分主要有三种出题形式。

第一章上代の文学日本の上文学は日本文学の発生期からすなわち日本国家生成の当初の大和時代から奈良時代末頃までの文学を指している。

4世紀頃から平安遷都までは日本の政治、文学の中心が奈良にあった。

この時期の文学は漢字伝来のおかげで、記されて伝えられてきたが、前の文字のない時代の文学は口伝以外になかったため、今まで伝えられたものはごく少ないのである。

こういうわけで、上代文学といえば奈良時代のものを中心にしていることが多い。

上代文学の始めは明確ではないが、終わりは平安遷都までである。

日本では4,5世紀頃から統一が進んで大和朝廷のもとに日本最初の統一国家になった。

大化改新と任申の乱を経て、8世紀初頭になって日本全国を支配する天皇制が確立するに至ったのである。

この律令制が施行された天皇中心の国家は歴史の流れに順応しているので、活力に満ちて人々に希望を持たせた。

奈良朝はこの前代の成果を受け継ぎ、豊かな天平文化を生み出したのである。

紀元82年ごろに成立された中国の漢の時代の『漢書』には始めて倭の記事が記されたから日本と中国との接触は記録以前からだと思われる。

3世紀ごろから5世紀にかけて、日本は中国大陸との通行はたびたび行われていた。

紀元607年、聖徳太子の命により小野妹子が第一回の遣隋使として隋に派遣された。

これは遣隋使、遣唐使の皮切りとなった。

翌年、隋使として裴世清と言う人が日本に行った。

その後、894年までは遣隋使と遣唐使が約20回も派遣された。

日本からの留学生、留学僧は中国で贪るように当時の隋、唐の政治や文化などを勉強し、吸収した。

しかもその帰朝に際しては唐からいろんな文物、典籍を携えて帰り、続けて勉強、研究したのである。

このようにして、中国大陸から文物、技術、制度などを輸入した。

その結果、日本は律令国家を確立し、思想の面では儒教などを取り入れ、文化の面では大陸の仏教や漢字や漢籍などを輸入した。

日本に輸入された漢字は日本文学に画期的な影響を与えたのである。