高三语文下册《报任安书》 人教版第六册

- 格式:ppt

- 大小:114.00 KB

- 文档页数:12

《报任安书》文言文原文与翻译《报任安书》文言文原文与翻译导语:《矛与盾》说的是一个人同时夸耀自己所卖的矛和盾,因自相抵触而不能自圆其说,告诫人们说话、办事要实事求是,不要言过其实,自相矛盾。

下面是小编给大家整理的《报任安书》文言文原文与翻译内容,希望能给你带来帮助!《报任安书》文言文原文与翻译原文:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“ 吾盾之坚,物莫能陷也。

”又誉其矛曰:“ 吾矛之利,于物无不陷也。

”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?” 其人弗能应也。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

翻译:有一个楚国人,卖盾又卖矛。

他夸耀自己的盾,说:“我的盾坚固无比,任何锋利的东西都穿不透它。

”又夸耀自己的矛,说:“我的矛锋利极了,什么坚固的东西都能刺穿。

”有人问他:“如果用您的矛刺您的盾,结果会怎么样呢?”那人张口结舌,一句话也答不上来。

什么都不能刺穿的盾与什么都能刺穿的矛,不可能同时存在于这个世界上。

注释1、矛:古代用来刺杀敌人的长柄兵器,矛的基本形制有狭叶、阔叶、长叶、叶刃带系和凹口骹式等。

2、盾:盾牌,古代作战时遮挡刀剑用。

3、誉:夸耀。

4、曰:说,谈。

5、吾:我的。

6、陷:这里是穿透的意思 , 后面的就有刺的意思。

7、或:有人。

8、以:用。

9、子:您,对人的尊称。

10、何如:怎么样。

11、应:回答。

12、利:锋利,锐利。

13、其:这里指那个卖矛和盾的人。

14、弗:不。

弗能:不能。

15、之:语气助词。

16、鬻:(yù):卖。

中心思想《矛与盾》说的是一个人同时夸耀自己所卖的矛和盾,因自相抵触而不能自圆其说,告诫人们说话、办事要实事求是,不要言过其实,自相矛盾。

《矛与盾》的寓意是说话办事要一致,不能违背了事物的客观规律,自己先说服不了自己;也比喻自己说话做事前后矛盾或抵触。

《报任安书》读后感1《报任安书》流传千年没有因为时间的磨炼而消逝,并且代代传唱至今,可见它是不朽名作。

背过《报任安书》,我更是被作者司马迁的意志所感动所震撼,从他的字字荡气回肠中可以看出那坚定的信念;从字里行间又可以看出司马迁不平的态度。

⾼中语⽂⽂⾔⽂《报任安书》原⽂及译⽂ 《报任安书》是⾼中语⽂课本的重点⽂⾔⽂,学⽣⾸先需要掌握该⽂⾔⽂的原⽂及译⽂,下⾯是店铺给⼤家带来的⾼中语⽂《报任安书》原⽂及译⽂,希望对你有帮助。

⾼中语⽂⽂⾔⽂《报任安书》原⽂ 少卿⾜下:曩者辱赐书,教以慎于接物,推贤进⼠为务,意⽓勤勤恳恳,若望仆不相师⽤,⽽流俗⼈之⾔。

仆⾮敢如是也。

虽罢驽,亦尝侧闻长者遗风矣。

顾⾃以为⾝残处秽,动⽽见尤,欲益反损,是以抑郁⽽⽆谁语。

谚⽈:“谁为为之?孰令听之?”盖钟⼦期死,伯⽛终⾝不复⿎琴。

何则?⼠为知⼰⽤,⼥为说⼰容。

若仆⼤质已亏缺,虽材怀随、和,⾏若由、夷,终不可以为荣,适⾜以发笑⽽⾃点⽿。

书辞宜答,会东从上来,⼜迫贱事,相见⽇浅,卒卒⽆须臾之间得竭指意。

今少卿抱不测之罪,涉旬⽉,迫季冬,仆⼜薄从上上雍,恐卒然不可讳。

是仆终已不得舒愤懑以晓左右,则长逝者魂魄私恨⽆穷。

请略陈固陋。

阙然不报,幸勿过。

仆闻之,修⾝者智之府也,爱施者仁之端也,取予者义之符也,耻辱者勇之决也,⽴名者⾏之极也。

⼠有此五者,然后可以讬于世,列于君⼦之林矣。

故祸莫僭于欲利,悲莫痛于伤⼼,⾏莫丑于辱先,⽽诟莫⼤于宫刑。

刑余之⼈,⽆所⽐数,⾮⼀世也,所从来远矣。

昔卫灵公与雍渠载,孔⼦适陈;商鞅因景监见,赵良寒⼼;同⼦参乘,爰丝变⾊;⾃古⽽耻之。

夫中材之⼈,事关于宦竖,莫不伤⽓,况伉慨之⼠乎!如今朝虽乏⼈,奈何令⼑锯之余荐天下豪隽哉!仆赖先⼈绪业,得待罪辇毂下,⼆⼗余年矣。

所以⾃惟:上之,不能纳忠效信,有奇策材⼒之誉,⾃结明主;次之,⼜不能拾遗补阙,招贤进能,显巖⽳之⼠;外之,不能备⾏伍,攻城[野战],有斩将搴旗之功;下之,不能累⽇积劳,取尊官厚禄,以为宗族交游光宠。

四者⽆⼀遂,苟合取容,⽆所短长之效,可见于此矣。

乡者,仆亦尝厕下⼤夫之列,陪外廷末议。

不以此时引维纲,尽思虑,今已亏形为埽除之⾪,在阘茸之中,乃欲印⾸信眉,论列是⾮,不亦轻朝廷,羞当世之⼠邪!嗟乎!嗟乎!如仆,尚何⾔哉!尚何⾔哉! 且事本末未易明也。

报任安书课文原文《报任安书》是西汉史学家、文学家司马迁写给其友人任安的一封回信。

司马迁以激愤的心情,陈述了自己的不幸遭遇,抒发了内心的痛苦,为大家分享了报任安书的原文,欢迎大家阅读!报任少卿书 / 报任安书作者:司马迁太史公牛马走司马迁再拜言。

少卿足下:曩者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务。

意气勤勤恳恳,若望仆不相师,而用流俗人之言,仆非敢如此也。

请略陈固陋。

阙然久不报,幸勿为过。

仆之先人非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优所畜,流俗之所轻也。

假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。

何也?素所自树立使然。

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。

太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣!传曰:“刑不上大夫。

”此言士节不可不勉励也。

猛虎在深山,百兽震恐,及在槛阱之中,摇尾而求食,积威约之渐也。

故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对,定计于鲜也。

今交手足,受木索,暴肌肤,受榜箠,幽于圜墙之中。

当此之时,见狱吏则头枪地,视徒隶则心惕息。

何者?积威约之势也。

及以至是,言不辱者,所谓强颜耳,曷足贵乎!且西伯,伯也,拘于羑里;李斯,相也,具于五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南向称孤,系狱具罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其,大将也,衣赭衣、关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱于居室。

此人皆身至王侯将相,声闻邻国,及罪至罔加,不能引决自裁,在尘埃之中。

古今一体,安在其不辱也?由此言之,勇怯,势也;强弱,形也。

审矣,何足怪乎?夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭箠之间,乃欲引节,斯不亦远乎!古人所以重施刑于大夫者,殆为此也。

夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子;至激于义理者不然,乃有所不得已也。

高中语文第六册《报任安书》说课稿人教高中语文第六册《报任安书》说课稿人教各位领导、老师、同学:大家好!今天我说的课文是高中语文三年级下册课文《报任安书》.这篇文章思路纵横开阔,气势起伏跌宕,言辞真切感人,历来为人所称道。

下面我将从教材分析、学生分析、教学设计、教学过程等几个方面对本课进行说明。

不当之处,恳请领导、老师、同学批评指正!教材分析《报任安书》见于《汉书·司马迁传》及《文选》卷四十一.这里以《昭明文选》李善注本为底本,参以五臣注本及《汉书》。

这是一篇司马迁写给任少卿的信,司马迁以无比愤激的心情,叙述了自己蒙受的耻辱,倾吐了他内心的痛苦和不满,说明了自己“隐忍苟活〞的原因,表达了他“就极刑而无愠色〞、坚持完成《史记》创作的决心,同时也表达了他的文学观和生死观。

它有如下特点:①“理至〞:叙事议论条理清楚,环环紧扣,层层深入。

②“情切〞:情感跌宕起伏,奔放而曲折。

本篇课文安排在高中阶段最后一学期,从编者意图及教学目标上看,是希望通过对本文的学习让学生达到:借助书下注释及工具书,理解文章内容,掌握一些文言词语的用法及意义,提高阅读古文的能力。

学生分析经过三年的初中语文的学习以及两年半高中的学习,学生已经学习了一定数量的文言文,积累了一定数量的文言词与文言句式,并且具有基本独立的阅读欣赏能力。

在教学过程中,学生已具备了结合课文注释进行阅读,并在教师的指导下进行自主、合作的探究能力。

因此本课的学习的通过学生自主探究与教师教授指导相结合,调动学生学习积极性,使学生有总结性的收获。

教学设想《报任安书》是我国古代文学作品中的名篇,在教学中鼓励学生在预习自读的基础上,通过讨论、切磋,参照注释,疏通全文,概括文章大意。

根据学生已基础和已有的知识水平,对全文进行理解,故教学重点放在文章的叙事议论条理的分析和作者的“情切〞的体会上,从而理解作者的文学观和生死观。

教学难点放在司马迁文学观和生死观的理解上。

质疑《报任安书》中的几处注释报任安书原文及注释人教版高中《语文》第六册(必修本,xx年12月第1版,以下简称“教材”)《史记》选读单元选入的《报任安书》,课文注释中有几个问题值得提出来共同探讨。

一、原文:而世又不与能死节者比教材注释“与”为“称许、认可”。

这一注释导致了句中“比”的意义无法落实。

“比”本义是“并列、挨着”,如《韩非子?说难》:“是比肩接踵而生也。

”王力主编《古代汉语》(中华书局1990年3月第2版)《报任安书》注:“比,同等看待,相提并论。

”另外根据原文语句“而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳”,司马迁认为即使自己“伏法受诛”了,世人也不会肯定自己的死,反而认为自己是咎由自取,死有余辜。

因此,“比”在原文中可解释为“相提并论,并列”,充当全句的谓语,这样“与”作动作性词语解释就很不妥。

如果将它作介词,译为“跟、同”,和“能死节者”构成介宾短语,作谓语“比”的状语,全句就很顺畅,译为“世俗的人也不能拿我和死节者并列”(朱东润主编《中国历代文学作品选》)。

造成这种注释不当的原因可能是版本混用。

教材《报任安书》节选自《昭明文选》卷四十一,原句为“而世又不与能死节者比”。

王力主编的《古代汉语》中的《报任安书》原句为“而世又不与能死节者比”,其注释5:“《文选》李善本作‘而世又不与能死节者’,无‘比’字。

五臣本作‘而世俗又不能与死节者次比’,今依《汉书》。

”朱东润主编《中国历代文学作品选》中《报任安书》相关语句为“而世又不与能死节者比”,作者注明:“此书载《汉书?司马迁传》及《文选》卷四十一,两本文字略有不同。

这里是用《汉书》(影印北宋景?刊本)所载为底本,参以《文选》。

”清吴楚材、吴调侯选编的《古文观止》(北京古籍出版社)中的《报任安书》相关语句为“而世俗又不能与死节者次比”。

以上几种版本的选文大体相同,值得注意的是王力先生所说的《文选》李善本(以下称为李本)。

李本中的相关语句为“而世又不与能死节者”,句中没有“比”。

报任安书第二.三课时学习第二段1、教师范读第二段2、学生齐读第二段3、字音愠色〔yùn〕倜傥〔tìtǎng〕4、词句①稽其成败兴坏之纪〔稽:考证:纪:法纪〕②网罗天下放失旧闻③是以就极刑而无愠色④惟倜傥非常之人⑤左丘失明,厥有《国语》5、思路分析完成《史记》,实现了我人生的最大价值。

〔1〕作者进一步列举了文王、孔子、屈原、在丘明、孙膑、吕不韦、韩非等非凡特殊的人才能够忍辱负重,完成流传后世的不朽之作的业绩,说明他们表达了最大的人生价值。

〔2〕作者说他是学习先贤,当时《史记》草创未成,就遭此灾,他痛惜全书没有完成。

因此,受酷刑而无愠色,遭戮笑却能忍耐,最后终于完成了《史记》,偿还了前面受辱的债。

5、熟读并背诵本段第三课时一、学习第三段1、学生齐读本段2、主要词句①且负下未易居,下流多谤议②虽累百世,垢弥甚耳!③重为乡党所戮笑④身为闺之臣,宁得自引深藏岩穴邢?⑤是以肠一日而九回,居那么忽忽假设有所无,出那么不知其所往。

每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也。

2、再读本段,体会作者的情感3、思路分析作者痛定思痛,抒发了更加难以忍受的痛苦心情,“是以肠一日而九回,居那么忽假设有所亡,出那么不知其所往。

每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也!〞可见,忍辱负重,苟且屈生,要比一死了之更痛苦。

司马迁敢于选择这条路,需要付出多大的勇气!文章的最后,作者陈述了自己不能为皇帝“推贤进士〞的想法。

二、总结全文总结上述三段文字的思路,我们可以看出:司马迁与计多高尚士人一样,能正确对待受辱这件事,他能站在人生价值的高度,敢于正视现实,以非凡的忍耐精神,忍受住眼前的屈辱,并以超人的毅力,完成了巨著《史记》,给后人留下一笔宝贵的精神财富。

表现了他崇高的人生理想,正确的人生观和价值观。

同时,作者字字血声声泪,也控诉了那个社会的不公和皇权的黑暗。

三、写作技巧分析提问:怎样理解叙事、说理、抒情相结合,“理至情切〞的表现方法?[解析] 1、“理至〞:叙事议论条理清楚,环环紧扣,层层深入。

报任安书第一课时教学目标和要求1、理解本文的背景与司马迁的遭遇。

2、理解本文的确思路,认识司马迁的人生观、价值观及其意义。

3、学习本文叙事、说理、抒情相结合的表现方法。

4、掌握更多大实词、虚词与句式,增强语感,提高对文言文的阅读能力。

教学重点和难点1、理解本文的确思路,认识司马迁的人生观、价值观及其意义。

2、掌握更多大实词、虚词与句式,增强语感,提高对文言文的阅读能力。

教学设想本文词句难度较大,学生很难弄清句意,需要教师在这方面多作指导。

三教时。

教学过程和内容第一课时一、背景介绍指名学生朗读课文前学习提示1、2节,了解作者的写作背景,把握文章的主题和写作特色。

二、全文把握未经节选的全文共分六段:第一段:向任安说明未能及时回信的原因。

第二段:向任安说明不能在武帝面前“推贤进士”的原因。

第三段:叙述因为李陵事件下狱的经过。

第四段:写自己忍辱受刑。

第五段:写自己完成《史记》的心情。

第六段:表达自己痛定思痛的心情。

课文节选了后三段。

三、课文分析学习第一段1、教师范读第一段2、字音头抢地(qiāng)伏法受诛(zhū)暴肌肤(pù)鞭(chuí)圜墙(yuán)占卜(bǔ)囹圄(wǔ)槛(jiàn)缧绁(léi)3、主要词句①不能自免,卒就死耳②不能与死节者比③其次不辱理色④及在槛阱之中⑤函粪土之中而不辞者⑥此人皆意有所郁结⑦恨私心有所不尽⑧鄙陋没世,而文采不表于后世也4、思路分析:这一段司马迁重点写了自己受刑后对生死的看法。

(1)作者先叙述自己卑微的身份。

先人只是掌管一些文史星历的记载的小官,“主上所戏弄,倡优所畜”,本来就被人看不起。

现在子承父业,更是微不足道。

(2)接着写卑策的地位带来的结果:假如我伏法被诛的话,就好像九牛身上掉下的一根毫毛;好像一只蝼蚁一样渺小,我的死是无足重轻的。

命如蝼蚁草芥,生命有什么价值可言?(3)引出第二个问题,人的生命价值:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趣异也。

第三课时一、重点解读体会本文叙事、说理、抒情融于一炉的写法。

提问:怎样理解叙事、说理、抒情相结合,“理至情切”的表现方法?解析:1.“理至”:叙事议论条理清楚,环环紧扣,层层深入。

作者议论的基本路径是:①受辱——引决(士人应持的态度);②受辱——隐忍——完成伟大的事业(高尚的士人,如文王、孔子、屈原、左丘明等);③“我”(司马迁)受辱——学习前贤,选择隐忍——为了完成巨著《史记》。

这说明,对待受辱,引决不是惟一的处理方法,那要从生命的价值来认识,从“义”的深层意义去理解。

作者一方面说要学习前贤,有忍辱负重的精神;一方面说如果自己受辱就去死的话,则不能完成著述《史记》的任务,一个人死的窝窝囊囊,无所作为,就失去了人生的价值,也就“轻于鸿毛”了。

这个道理讲得清楚明白,环环紧扣,层层深入。

当然,这并不是说,人不应该为“义”去死,而是从长远的意义上理解这个“义”的含义。

2.“情切”:情感跌宕起伏,奔放而曲折。

全文情感真切,有时奔放激荡,豪情满怀;有时又回肠荡气,如泣如诉。

第一段写受辱的痛苦时,说自己伏法死去,“若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异!”这抒发了他对社会不公的愤慨之情;写自己选择忍受侮辱时说:“仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!”这里表现了他受辱的痛苦,悲切郁闷之情,溢于言表。

第二段写出他为了完成伟大的巨著《史记》,“就极刑而无愠色”“虽万被戮,岂有悔哉!”则又表现他豪迈激荡的情感。

第三段再一次回想自己受辱的痛苦,“是以肠一日而九迴,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。

每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也!”又好像看到他悲痛欲绝,如泣如诉的表情。

从这里可以看出,作者的情感表达十分流畅自然,文章情感忽而悲切,忽而豪壮,忽而又痛不欲生。

这正如后人评价这篇散文时说,它“如山之出云,如水之奔壑,千态万状,变化于自然,由其气之盛也”(清·方苞)。

二、拓展延伸课堂讨论:1.司马迁在李陵之祸后,受到了哪些肉体和精神上的摧残?司马迁受宫刑后的感受是什么?明确:司马迁下狱之后受尽酷刑,“交手足,受木索,暴肌肤,受榜箠,幽于圜墙之中。

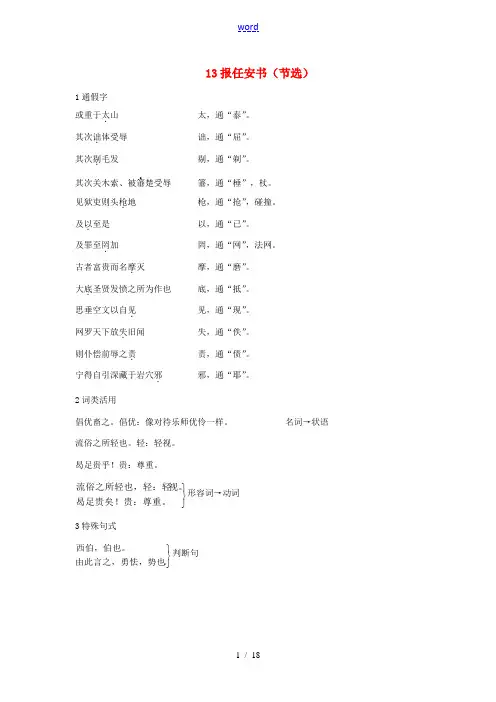

13报任安书(节选)1通假字或重于太.山 太,通“泰”。

其次诎.体受辱 诎,通“屈”。

其次剔.毛发 剔,通“剃”。

其次关木索、被箠‧楚受辱 箠,通“棰”,杖。

见狱吏则头枪.地 枪,通“抢”,碰撞。

及以.至是 以,通“已”。

及罪至罔.加 罔,通“网”,法网。

古者富贵而名摩.灭 摩,通“磨”。

大底.圣贤发愤之所为作也 底,通“抵”。

思垂空文以自见. 见,通“现”。

网罗天下放失.旧闻 失,通“佚”。

则仆偿前辱之责. 责,通“债”。

宁得自引深藏于岩穴邪. 邪,通“耶”。

2词类活用倡优畜之。

倡优:像对待乐师优伶一样。

名词→状语 流俗之所轻也。

轻:轻视。

曷足贵乎!贵:尊重。

⎭⎬⎫曷足贵矣!贵:尊重。

视。

流俗之所轻也,轻:轻形容词→动词3特殊句式⎭⎬⎫。

由此言之,勇怯,势也西伯,伯也。

判断句⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎫介词,表被动),适足取辱耳。

(于:信不。

(谤议:被谤议)议谤下流多(用:被重用)用终不可逐:被放逐),乃赋《离騒》。

(放逐放屈原焉。

(称:被称诵)称唯倜傥非常之人)于羑里。

(拘:被拘禁拘西伯,伯也,。

被动句 或重于太山,或轻于鸿毛。

(或于太山重,或于鸿毛轻)介词结构后置1诉说自己身世的卑贱,有何意义?提示 先说祖先的职务不为天子所重,且为世俗所轻,再说自己假如不选择腐刑,而是伏法受诛,也只被认为是罪有应得,倾吐了其心中的痛苦。

2列举古代圣贤发奋著述有何用意?提示 是司马迁身处逆境之中,对历经磨难而奋发有为的事迹的观察与思考,并由此引发了他对生命价值的界定。

他从这些人中找到了自己的榜样,找到了矢志进取的道路。

也坚定了他受极刑而无愠色,顽强活下去,完成《史记》的信心。

3作者从哪些方面介绍了《史记》这部书?提示 介绍了《史记》的著述过程——搜集世上散失的文献,粗劣地考证历史人物的所作所为,通观他们由始至终的过程,考察他们成功、失败、兴起、衰败的规律,年代区间——上起轩辕黄帝,下到如今,体例类别、内容篇数凡计一百三十篇及著述目的——想用来探究天道和人事的规律,弄清从古到今的历史发展过程,成就一家的学说。

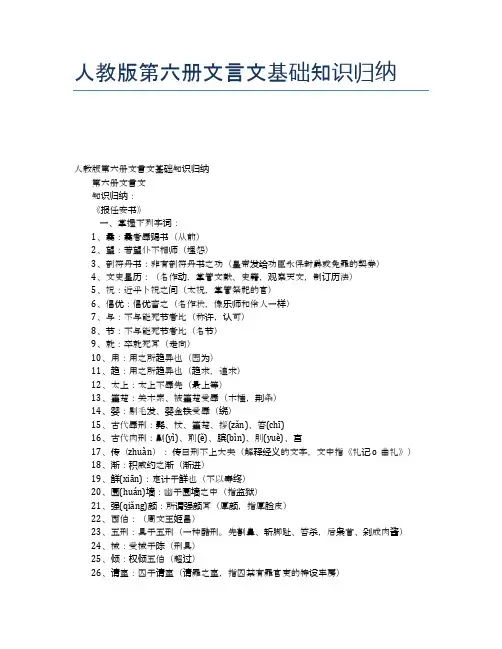

人教版第六册文言文基础知识归纳人教版第六册文言文基础知识归纳第六册文言文知识归纳:《报任安书》一、掌握下列字词:1、曩:曩者辱赐书(从前)2、望:若望仆不相师(埋怨)3、剖符丹书:非有剖符丹书之功(皇帝发给功臣永保封爵或免罪的契券)4、文史星历:(名作动,掌管文献、史籍,观察天文,制订历法)5、祝:近乎卜祝之间(太祝,掌管祭祀的官)6、倡优:倡优畜之(名作状,像乐师和伶人一样)7、与:不与能死节者比(称许,认可)8、节:不与能死节者比(名节)9、就:卒就死耳(走向)10、用:用之所趋异也(因为)11、趋:用之所趋异也(趋求,追求)12、太上:太上不辱先(最上等)13、箠楚:关木索、被箠楚受辱(木棰,荆条)14、婴:剔毛发、婴金铁受辱(绕)15、古代辱刑:髡、杖、箠楚、拶(zǎn)、笞(chī)16、古代肉刑:劓(yì)、刵(ě)、膑(bìn)、刖(yuè)、宫17、传(zhuàn):传曰刑不上大夫(解释经义的文字,文中指《礼记o曲礼》)18、渐:积威约之渐(渐进)19、鲜(xiān):定计于鲜也(不以寿终)20、圜(huán)墙:幽于圜墙之中(指监狱)21、强(qiǎng)颜:所谓强颜耳(厚颜,指厚脸皮)22、西伯:(周文王姬昌)23、五刑:具于五刑(一种酷刑。

先割鼻、斩脚趾、笞杀,后枭首、剁成肉酱)24、械:受械于陈(刑具)25、倾:权倾五伯(超过)26、请室:囚于请室(请罪之室,指囚禁有罪官吏的特设牢房)27、三木:关三木(指加在颈、手、足三个地方的刑具:枷、梏、桎)28、钳:季布为朱家钳奴(以铁束颈)29、引决、自裁:不能引决自裁(都是指自杀)30、绳墨:不能早自裁绳墨之外(指法律)31、以:以稍陵迟(因,因此)32、陵迟:以稍陵迟(衰颓,指因遭受困辱而志气衰微)33、引节:乃欲引节(死节,为名节而死)34、去就:亦颇识去就之分矣(舍生就死)35、缧绁(léixiè):何至自沉溺缧泄之辱哉(捆绑犯人的绳子,代指囚禁)36、臧获:且夫臧获婢妾(对奴婢的贱称)37、没(mò)世:鄙陋没世(终结一生)38、表:而文采不表于后世也(显露)39、倜傥:唯倜傥非常之人称焉(卓越、洒脱不拘)40、称:唯倜傥非常之人称焉(称道)41、厄(è):仲尼厄而作《春秋》(困穷的处境)42、修列:孙子膑脚,《兵法》修列(编著)43、思来者:故述往事,思来者(想到未到)44、空文:思垂空文以自见(指文字,相对具体的功业而言)45、见(xiàn):思垂空文以自见(表现)46、稽(jī):稽其成败兴坏之纪(考订)47、纪:稽其成败兴坏之纪(纲纪,规律)48、究:究天人之际(推断,研究)49、通邑:通邑大都(大的城市)50、负下:且负下未易居(处在屈辱的地位)51、乡党:重为乡党所笑(邻里、同乡)52、累:虽累百世(积累,经历)53、垢:垢弥甚耳(污垢,指耻辱)54、闺閤(gé):身直为闺閤之臣(宫中小门,代指宫禁)55、岩穴:宁得自引深藏于岩穴邪(隐居山林的隐士的居所)56、狂惑:以通其狂惑(内心的悲愤)57、剌谬(làmiù):无乃与仆私心剌谬乎(违背)58、曼辞:曼辞以自饰(好听的话)二、通假字1、诎:诎体受辱(同"屈",弯屈)2、以:及以至是(通"已",已经)3、罔:及罪至罔加(通"网",法网)4、摩:古者富贵而名摩灭(通"磨",磨灭)5、底:大底圣贤发愤之所为作也(通"抵",大都,大抵)6、失(yì):放失旧闻(通"佚",散乱的)7、责(zhài):则仆偿前辱之责(通"债",指下狱受腐刑)三、词类活用1、文史星历:(名作动,掌管文献、史籍,观察天文,制订历法)2、倡优:倡优畜之(名作状,像乐师和伶人一样)3、尘埃:在尘埃之中(名作状,像尘埃一样轻贱)4、粪土:幽于粪土之中(我作状,象粪土一样的牢狱)四、一词多义1、仆:①(pú)若望仆不相师(谦称自己,我)②(pū)前仆后继(倒下)2、固:①请略陈固陋(固塞)②固主上所戏弄(本来)3、阙:①(quē)阙然久不报(隔了很久)②(què)不知天上宫阙(宫殿)内容来源于搜集整理,如有侵权请联系第一时间删除。

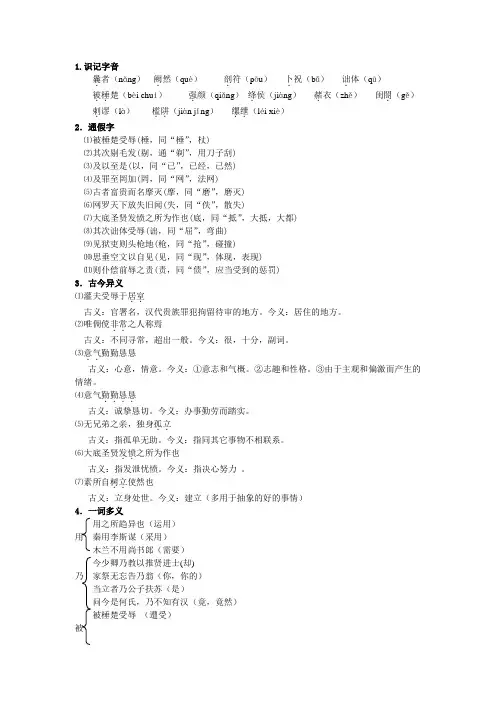

1.识记字音⑴非有剖符丹.书之功(用朱笔写)⑵流俗之所轻.也(轻视)⑶.衣.赭衣(穿)⑷乃赋.离骚(创作)⑸若望仆不相师.(效法)(三)意动用法⑴所谓强颜耳,曷足贵.哉(以……为贵)⑵审矣,何足怪.乎(以……为怪)(四)使动用法⑴曩者辱.赐书(使……受辱)⑵声闻.邻国(使……闻,闻名于)6.文言句式(一)判断句⑴积威约之势也(“……也”表判断)⑵李斯,相也(“……也”表判断)⑶季布为朱家钳奴(“……也”表判断)⑷勇怯,势也;强弱,形也(“……也”表判断)(二)被动句重为乡党所笑(“……为……所……”表被动)(三)状语后置句⑴教以慎于接物(以慎于接物.....教)⑵受械于陈(于陈..受械)⑶或重于泰山,或轻于鸿毛(或于泰山...轻)...重,或于鸿毛⑷灌夫受辱于居室(灌夫于居室...受辱)⑸而文采不表于后世也(而文采不于后世...表也)7.成语典故九牛一毛:九条牛身上的一根毛。

比喻极大数量中极微小的数量,微不足道。

轻于鸿毛:比喻非常微小或毫无价值,比大雁的毛还轻。

画地为牢:在地上画一个圈当做监狱。

比喻只许在指定的范围内活动。

一家之言:指有独特见解自成体系的论著。

二、文学常识司马迁(约公元前145—前90年),字子长,左冯翊夏阳(今陕西韩城)人。

他10 岁开始读古书,学习十分认真,遇到疑难问题,总要反复思考,直到弄明白为止。

20岁那年,司马迁从长安出发,到各地游历。

后来回到长安,做了郎中。

郎中守卫宫殿门户,管理车骑,随从皇帝出行。

他几次同汉武帝出外巡游,到过很多地方。

35岁那年,汉武帝派他出使云南、四川、贵州等地。

他了解到那里的一些少数民族的风土、人情。

他父亲司马谈死后,公元前108年(元封三年),司马迁接替做了太史令。

公元前104年(太初元年),与天文学家唐都等人共订“太初历”。

同年,开始动手编写《史记》。

公元前99年(天汉二年),李陵出击匈奴,兵败投降,汉武帝大怒。

司马迁为李陵辩护,触怒了汉武帝,被捕下狱。

质疑《报任安书》中的⼏处注释报任安书原⽂及注释质疑《报任安书》中的⼏处注释报任安书原⽂及注释⼈教版⾼中《语⽂》第六册(必修本,xx年12⽉第1版,以下简称“教材”)《史记》选读单元选⼊的《报任安书》,课⽂注释中有⼏个问题值得提出来共同探讨。

⼀、原⽂:⽽世⼜不与能死节者⽐教材注释“与”为“称许、认可”。

这⼀注释导致了句中“⽐”的意义⽆法落实。

“⽐”本义是“并列、挨着”,如《韩⾮⼦?说难》:“是⽐肩接踵⽽⽣也。

”王⼒主编《古代汉语》(中华书局1990年3⽉第2版)《报任安书》注:“⽐,同等看待,相提并论。

”另外根据原⽂语句“⽽世⼜不与能死节者⽐,特以为智穷罪极,不能⾃免,卒就死⽿”,司马迁认为即使⾃⼰“伏法受诛”了,世⼈也不会肯定⾃⼰的死,反⽽认为⾃⼰是咎由⾃取,死有余辜。

因此,“⽐”在原⽂中可解释为“相提并论,并列”,充当全句的谓语,这样“与”作动作性词语解释就很不妥。

如果将它作介词,译为“跟、同”,和“能死节者”构成介宾短语,作谓语“⽐”的状语,全句就很顺畅,译为“世俗的⼈也不能拿我和死节者并列”(朱东润主编《中国历代⽂学作品选》)。

造成这种注释不当的原因可能是版本混⽤。

教材《报任安书》节选⾃《昭明⽂选》卷四⼗⼀,原句为“⽽世⼜不与能死节者⽐”。

王⼒主编的《古代汉语》中的《报任安书》原句为“⽽世⼜不与能死节者⽐”,其注释5:“《⽂选》李善本作‘⽽世⼜不与能死节者’,⽆‘⽐’字。

五⾂本作‘⽽世俗⼜不能与死节者次⽐’,今依《汉书》。

”朱东润主编《中国历代⽂学作品选》中《报任安书》相关语句为“⽽世⼜不与能死节者⽐”,作者注明:“此书载《汉书?司马迁传》及《⽂选》卷四⼗⼀,两本⽂字略有不同。

这⾥是⽤《汉书》(影印北宋景?刊本)所载为底本,参以《⽂选》。

”清吴楚材、吴调侯选编的《古⽂观⽌》(北京古籍出版社)中的《报任安书》相关语句为“⽽世俗⼜不能与死节者次⽐”。

以上⼏种版本的选⽂⼤体相同,值得注意的是王⼒先⽣所说的《⽂选》李善本(以下称为李本)。

姓名一、学习目标:1、熟读全文,能背诵名句。

2、学习并积累文中常见实词,理解相关虚词以及相关文言句式的用法。

3、学习叙事、说理与抒情融于一炉的写法,理解司马迁人生选择所反映的文化意义。

二、资料链接三、重点文言知识梳理:(一)实词通假字:1、及以至是通,解释为:2、其次诎体受辱通,解释为:3、被箠楚受辱通,解释为:4、古者富贵而名摩灭通,解释为:5、见狱吏则头枪地通,解释为:6、其次关木索通,解释为:7、大底圣贤发愤之所为也通,解释为:8、网罗天下放失旧闻通,解释为:9、则仆偿辱之责通,解释为:10、及罪至罔加通,解释为:重要词语:1、若望.仆不相师2、恨.私心有所不尽3、亦欲以究.天人之际4、曩者辱.赐书一词多义:1、就:卒就死耳草创未就2、用:而用流俗人之言用之所趋异也3、重:古人所以重施刑于大夫者重为乡党所笑4、通:通邑大都通古今之变通其狂惑古今异义:1、所谓强颜..耳古义:今义:2、下流..多谤议古义:今义:3、所自树立..使然也古义:今义:4、念父母,顾妻子..古义:今义:5、意气勤勤恳恳....古义:今义:6、南面..称孤古义:今义:7、何至自沉溺..缧绁之辱哉古义:今义:8、恨私心..有所不尽古义:今义:9、唯倜傥非常..之人称焉古义:今义:10、仆以口语..遇遭此祸古义:今义:词类活用:1、太史公牛马..走司马迁再拜言2、倡优..畜之3、何至自沉溺缧绁..之辱哉4、太上不辱.先5、且勇者不必死.节6、韩非囚.秦(二)虚词1、以:及以至是仆以口语遇遭此祸退论书策以舒其愤重为乡党所戮笑,以污辱先人今少卿乃教以推贤进士夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟2、为:为十表,本纪十二季布为朱家钳奴削木为吏,议不可对然此可为智者道古人所以重施刑于大夫者,殆为此也重为乡党所笑3、且:且勇者不必死节且从俗浮沉,与时俯仰且西伯,伯也4、于:人固有一死,或重于泰山幽于圜墙之中至激于义理者不然少卿视于妻子何如哉无益于俗5、乃:今少卿乃教以推贤进士乃欲引节,斯不亦远乎然后是非乃定至激于义理者不然,乃有所不得已也6、然:至激于义理者不然,乃有所不得已也然此可为智者道阙然久不报(三)指出下列文言句式(判断句、被动句、省略句、宾语前置句、状语后置句等)1、至激于义理者不然,乃有所不得已也2、今少卿乃教以推贤进士3、声闻邻国4、灌夫受辱于居室5、重为乡党所笑6、文王拘而演《周易》7、流俗之所轻也8、无益于俗9、不得通其道10、韩非囚秦(四)翻译下列句子1、此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。

第四单元13 报任安书(节选)积土成山长河浪花《史记》是我国的第一部纪传体通史。

司马迁,字子长,夏阳人。

生于公元前145年,卒年不详。

西汉史学家、文学家。

《史记》在人物塑造上,尤其有独到之处。

它塑造了大量生动形象、个性鲜明的人物形象,上至帝王将相,下至贩夫走卒;有成功者,有失败者;有刚烈的英雄,有无耻的小人……司马迁不虚美、不隐恶。

一部史记,给我们留下真实的历史记录,更给读者以丰富的人生经验。

《史记》善于描写人物外貌神情,注重通过细节描写表现人物性格,它直接影响了后世史传文学和散文的创作,后世的散文作者,如唐宋八大家、归有光、清代的桐城派等,无不取法《史记》散文。

《报任安书》是一篇书信体散文。

文言知识1.通假字(1)其次关木索,被箠.梦受辱(箠—棰,杖) (2)其次剔.毛发(剔—剃) (3)见狱吏则头枪.地(枪—抢,碰撞) (4)及以.至是(以—已,已经) (5)及罪至罔.加,不能引决.自裁(罔—网,法网。

决—诀,自杀) (6)古者富贵而名摩.灭(摩—磨,摩灭:消失、磨灭) (7)《诗》三百篇,大底.圣贤发愤之所作也(底—抵,大底:大抵、大都) (8)网罗天下放失.旧闻(失—佚,放失、放佚) (9)则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉(责—债,指下狱受腐刑)2.一词多义与⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧∙∙∙∙),,,().,().,(),,(连词同限和学鸠笑之与蜩动词亲近亲附赢而不助五国也与动词授予给予之块与野人动词认可称许能死节者比与而世又不 辱⎪⎩⎪⎨⎧∙∙),(,),,(动词受辱使其次不辱身先辱太上不使对方蒙受了耻辱犹言降低了对方的身份谦词赐书辱囊者 鲜⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧∙∙∙),,(,),,(,),,,(形容词少有闻鲜陶后菊之美形容词鲜明鲜艳落英缤纷美鲜芳草动词不以寿终早死夭折也鲜定计于xi ǎi3.词类活用(1)而世又不与能死.节者比(为动用法,为……而死)(2)太上不辱.先(使动用法,使……受辱)(3)思垂.空文以自现(使动用法,使……流传)(4)衣.赭衣,关三木(名词做动词,穿)(5)倡优..畜之(名词做状语,像对倡优一样)4.文言句式(1)宾语前置安.在其不辱也?(2)定语后置本纪十二..……..,列传七十..,书八章..,世家三十(3)被动句式文王拘.而演《周易》(被拘禁)屈原放逐..,乃赋《离骚》(被放逐)为.乡党所.笑(为……所……,被动句式)焦点访谈学生:请问老师本文的主旨是什么?老师:《报任安书》是我国古代文学史上第一篇富于抒情性的长篇书信。