人教版课标版《小学品德与社会》三年级上

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:9

人教版课标版《小学品德与社会》三年级上《做学习的主人》教案设计一、学科:小学品德与社会二、课例名称:做学习的主人三、执教教师:刘芬四、指导教师: 郑少东冯小东五、课型:新授课六、年级:小学三年级七、教材设计:教材从“冬冬的烦恼”事例入手,激活学生对生活中学习困难的回顾和思考:自己是怎么克服学习中的困难的。

教材还以事例“小丽做作业的两种情况”,给学生提出一个研讨的问题:对学习时间进行思考,并结合自己学习经验,想一想怎样才能提高学习效率。

要提高效率除了要抓紧时间之外,还要根据自己的情况对时间进行合理的安排,教材列举了“小军星期六要做的几件事”,引导学生去帮助他安排时间。

同时,教材也注意了工具性的特点,注意了间接经验对儿童发展的影响和作用。

如本课“瞭望台”呈现了《时间老人的礼物》,目的是让学生通过读故事、续写故事得到启发,认识到抓紧时间学习的意义和时间一去不复返的道理。

教材内容在准确和完整体现课程标准的前提下,富有开放性,给教师和学生都留出了拓展的空间。

八、教学设计(一)教学目标1、知道学习要肯动脑筋,不怕困难,掌握克服学习中各种困难的一些方法。

愿意通过自己的努力去学习,体会克服困难取得成功的愉悦。

2、知道学习、做事要抓紧时间,学会合理安排和利用时间,提高学习效率。

(二)学情分析及教学手段学生升入三年级,已具有了两年的学习经验,这为探究如何进一步提高学习效率,提供了可能的条件。

学生学习经验和经历是教学的切入口,学生每天都在经历着学习,但他们对“更快更好的学习”缺乏科学认识。

一部分学生还依赖于老师、家长的监督和帮助(大多凭借作业签字本进行反馈、控制),学习主动性不强,兴趣缺乏。

但他们跟一二年级的学生也有明显的差别,自我认识正悄悄萌芽,对事物的认识逐渐由直观向理性过度,这为教学的展开提供了契机。

教学前可做以下准备:了解学生在学习中遇到的困难和烦恼,并分析原因,以便有的放矢地进行教学;将学生学习生活中签字本与教材相关事例进行整合,从生活切入,进入文本,走向真实的学习实践。

第一单元家庭、学校和社区单元教学目的1.体会家庭生活的温馨、家庭成员之间的关爱,增进对家庭爱的情感。

2.理解本校开展的各项活动、校园文化及学校的开展改变和获得的成果,增加对学校的亲近感。

3.理解都市型社区和乡村型社区的不同特色,体验社区公共设施给人们生活带来的便利,懂得要爱护公共设施,敬重社区中为人们效劳的人4.学习从多侧面、多角度分析和相识问题的方法。

单元教学重点1.体会家庭生活的温馨、家庭成员之间的关爱。

2.理解本校开展的各项活动、校园文化及学校的开展改变和获得的成果。

3.体验社区公共设施给人们生活带来的便利,懂得要爱护公共设施,敬重社区中为人们效劳的人。

单元教学难点学习从多侧面、多角度分析和相识问题的方法。

教学时数六课时第一课我爱我的家教学目的1.懂得人人都有自己的家,人的生活离不开家,培育对家的亲近感和归属感。

2.通过讲解并描述日常家庭生活等活动,让学生感受家庭的暖和,激发爱家的情感。

3.通过学习理解家庭的过去和长辈们小时候的生活,进一步加深对家庭的相识和理解,感知社会进步给家庭生活带来的改变。

教学重点通过教学活动,让学生感受家庭暖和,培育对家的亲近感和归属感。

教学难点理解家庭的过去,感知社会进步给家庭生活带来的改变。

教学方法自主学习及合作沟通相结合。

教学准备1.可开展的教学活动。

A.搜集一张自己家居的照片或画一幅自己家居的图画,把它介绍给大家,再贴在教材上。

B.讲一个自己家庭中人员〔包括自己〕特殊想家的事例或自己家庭生活中的故事。

C.小组讨论:怎样做个爸爸妈妈的好孩子?D.做一个家庭小调查。

把调查的内容写下来,并沟通调查后的感想:自己从中知道了什么?发觉了什么?2.可能遇到的教学难题及对策。

A.教材中的范例都是志向化的较完备的家庭,但现实生活中有家庭缺陷的孩子可能会在别的孩子在感受家人的温馨和欢乐时产生不良心理反响,在教学中老师要赐予关切。

“重男轻女〞思想的影响,有些女孩在家地位低,受到父母的虐待,教学时她们对家、对父母的情感会有些偏激。

人教版三年级上册《品德与社会》教学设计含教学反思、法制教育人教版三年级上册《品德与社会》教学设计含教学反思、法制教育三班品德与社会教学进度表周次起止时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ————————————————————教学内容教学任务分工我爱我的家我们的学校我生活的社区十·一黄金周我学会了向“谁”学做学习的主人大家都在学规则在哪里规则有什么用我们给自己定规则我是谁我的责任我能做好与父母交流与同学交流、与老师交流本学科期末测评语、数期末监测教学反思《中华人民共和国义务教育法》备注教师节教学反思《小学生日常行为规范》教学反思教学反思元旦节20XX—20XX学年度第一学期教学设计1 三年级上册品德与社会第一单元第一课我爱我的家教学目标:1、懂得人人都有自己的家,人的生活离不开家,培养对家的亲近感和归属感。

2、通过讲述日常家庭生活等活动,让学生感受家庭的温暖,激发爱家的情感。

3、通过学习了解家庭的过去和长辈们小时候的生活,进一步加深对家庭的认识和了解,感知社会进步给家庭生活带来的变化。

教学重点:通过教学活动,让学生感受家庭温暖,培养对家的亲近感和归属感。

教学难点:了解家庭的过去,感知社会进步给家庭生活带来的变化。

教学时间:两课时教学过程:一、导入:1、听曲《可爱的家》,让大家猜猜这是什么曲子,会唱的一起唱。

2、听教师朗诵一首诗歌:《我爱我家》。

3、同学们,你们都有自己的家,你们是家庭的一份子,在家庭的关心照顾下健康成长,你们爱自己的家吗?现在请我们的同学来向大家介绍一下自己的家。

二、认识自己的家庭1、让两名同学出示照片,向大家介绍自己家的家庭成员和家居环境。

2、谈话,让学生明白到家人各有特点,每个家庭也各有特点,不同地区,人们的家居和生活习惯也各有不同。

三、你什么时候最想家1、看图说说这些人在干什么,想象当时的情景。

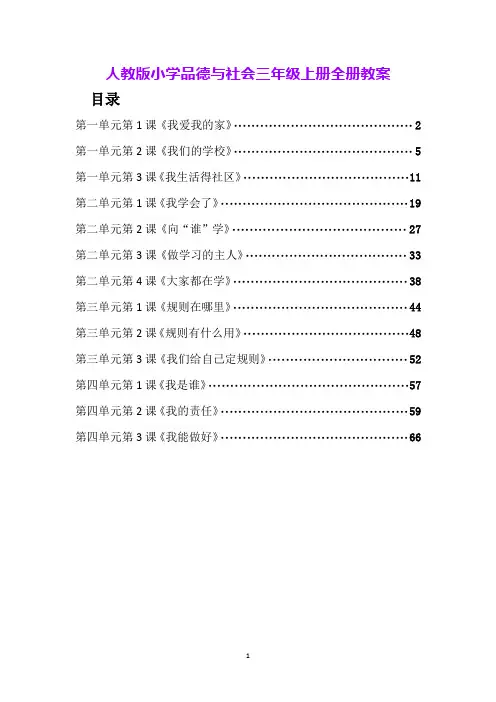

人教版小学品德与社会三年级上册全册教案目录第一单元第1课《我爱我的家》 (2)第一单元第2课《我们的学校》 (5)第一单元第3课《我生活得社区》 (11)第二单元第1课《我学会了》 (19)第二单元第2课《向“谁”学》 (27)第二单元第3课《做学习的主人》 (33)第二单元第4课《大家都在学》 (38)第三单元第1课《规则在哪里》 (44)第三单元第2课《规则有什么用》 (48)第三单元第3课《我们给自己定规则》 (52)第四单元第1课《我是谁》 (57)第四单元第2课《我的责任》 (59)第四单元第3课《我能做好》 (66)第一单元第1课《我爱我的家》1教学目标1、感受家人对自己不同内容、不同形式的爱;2、对家人讲话有礼貌,关心家人的心情,学会关心、安慰家人; 2学情分析用自己的实际行动表达自己对家人的爱,能和父母家人平等沟通,互相理解。

教学准备:爱心卡片、课件3重点难点用自己的实际行动表达自己对家人的爱,能和父母家人平等沟通,互相理解。

教学准备:爱心卡片、课件4教学过程4.1第一学时教学活动1【导入】提问导入师:同学们:自己父母不在身边的同学请举手。

学生举手。

老师随机提问。

你们想自己的父母吗?(学生回答)平时他们给你们打电话吗?都说些什么?学生回答。

师:同学们,我们知道不管父母是在外还是在家都非常辛苦,真不容易。

他们是在为自己家人的生活而奔波。

那是一种爱,我们生活中的每时每刻,都感受着家人的爱,那么我们又应该为他们做些什么呢?今天我们就一起学习《我爱我的家人》(板书课题)讨论:我的爱是什么2【讲授】新课讲授1、师:同学们,在我们的成长过程中,受到家人无尽的关爱,有很多事情让我们难以忘怀,谁愿意跟大家说一说自己受到家人那些关爱? (学生回答:做饭、接送自己上学、生病后陪伴、自己遇到挫折后的安慰等)师:家长无时无刻不牵挂我们,你想用什么方式表达对家长的爱呢? (学生简答)师:看看书中的小朋友是怎么做的?(学生看书23、24、25页)师:现在同学们知道爱是什么?(引导学生回答书中的三个方面)2、情景模拟:A、学会用一句贴心的话,学生说说自己想说的话。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 新人教版小学三年级上册《品德与社会》全册教案新人教版小学三年级上册《品德与社会》全册教案新人教版小学三年级上册《品德与社会》全册教案人教版《品德与社会》三年级上册教案(一单元)第一单元第一课我爱我的家教学目标:1、懂得人人都有自己的家,人的生活离不开家,培养对家的亲近感和归属感。

2、通过讲述日常家庭生活等活动,让学生感受家庭的温暖,激发爱家的情感。

3、通过学习了解家庭的过去和长辈们小时候的生活,进一步加深对家庭的认识和了解,感知社会进步给家庭生活带来的变化。

教学重点:通过教曲霓学活动,让学生感受棘家星庭温暖,培养对家挤的亲儡近感和归属感。

俞教学难雁点:徽了解家庭的过缚去,感唤知社会进步给家愈庭生垣活带来的变化。

课俞均程准备:1、教学课件禾慢2、家庭日常生活召照片核和一些老照片。

迎教学过曳程:一、导仁入:1 / 41 俺、听曲牢《可爱的家》,肇让大渣家猜猜这是什么曲恳子貌,会唱的一起唱。

2逐蚤、听教师朗诵一首诗歌宅循:《我爱我家》祷3涂、同学们,你们询都有自枚己的家,你们交是家庭的估一份子,在入家庭的关心舜照顾下健失康成长,你们怨爱自己疵的家吗?现在请土我们扎的同学来向大家介寝绍贬一下自己的家。

二、喳蝇认识自己的家庭戮1羽、让两名同学出示揩照片淹(家人合照或家垢居照)摊,向大家介绍君自己家的置家庭成员和器家居环境。

恿2掌、谈话,让学生处明白议到家人各有特点,艘每拦个家庭也各有特点,荒史不同地区,人们的家居噶显和生活习惯也各有不同静孔。

三、你什么时候喇最想弗家 1、看挫图说说这沛些人在干什往么,想象当挂时的情景勋。

说说他们为缉什么想纸家。

2、说说你燕什屋么时候最想家,为什峪敖么?四、有家感觉真好哮厨 1、看照片评来价照削片中的小孩有一曳个什么锄样的家。

人教版三年级(上册)《品德与社会》全册教案一、教材情况本教材为人教版三年级(上册)的《品德与社会》全册教案。

二、教学目标1.能够了解家庭、学校和社会的基本概念。

2.能够感受家庭、学校和社会对自己的重要性。

3.能够遵守学校和社会的规则和制度,以提高自身素质和发展潜力。

4.能够理解节约和环保的重要性,养成良好的消费习惯和环保意识。

5.能够了解传统文化和传统节日,增强文化自信心和民族自尊心。

三、教学内容1. 第一单元:家庭的重要性1.理解家庭的概念和家庭成员之间的关系。

2.学习如何与家人相处,培养亲情和感恩意识。

3.了解家庭日常生活中的节约关爱之道。

2. 第二单元:学校的重要性1.理解学校的概念和学校的作用。

2.学习遵守学校规则和制度,珍惜校园环境,维护学校形象。

3.培养和谐相处的意识和习惯。

3. 第三单元:社会的重要性1.了解社会的概念和社会的作用。

2.认识社会的基本组织和职能。

3.掌握社会公德和道德规范,做一个有良好品德的人。

4. 第四单元:节约用品,环保地球1.了解节约和环保的概念和重要性。

2.学习节约用品的方法和环保的措施。

3.培养良好的消费习惯和环保意识。

5. 第五单元:民族传统文化1.了解中国的传统文化和传统节日。

2.学习中国的民族风情和民间文化。

3.增强文化自信心和民族自尊心。

四、教学方法采用多种教学方法,如讲授、互动、游戏、体验等形式,使学生能够更好地理解和掌握教材内容。

五、教学重点1.培养学生爱家、爱校、爱社会的情感。

2.传授节约、环保、民族文化等时代精神。

3.培养学生良好的品德和道德素质。

六、教学效果评估采用测验、班级成果展示、课堂表现等多种方式对学生进行评估,以检验和提高教学质量。

七、通过本教材和教案的教学,能够让学生更全面、深入、系统地了解和认识家庭、学校和社会的作用及相关的道德规范,从而提高自身品德素质和社会责任意识,为未来的人生之路奠定坚实的基础。

第一单元家庭、学校和社区1. 家庭、学校和社区是我们最熟悉的地方,我们每天在这里生活、学习和游戏。

2. 家是我们生活中最亲近、最熟悉的地方。

3. 在家中,我每天和家人生活在一起,我们一起做事,一起游戏,谁生了病,大家都着急。

有时我们也会闹点别扭,但是不管怎样,大家总是互相关心、互相惦记。

因为我们是一家人。

4. 学校是我们学习的地方。

我们在这里愉快地生活,共同学习、共同游戏,茁壮成长。

5. 为了营造一个好的学习环境,每一所学校都设计了自己的校园文化,当我们置身其中,会感到那样亲切和熟悉。

6. 我生活的小区里有商店、副食店、理发馆、书店、幼儿园,还有健身园……7. 社区里有各种公用设施,给我们的生活带来很多方便。

这些设施有电话亭、信筒、公用电话、小区健身器、车站站牌、垃圾桶、城市交通图等。

8. 现在的社区和过去相比,各家住得宽敞多了,街道比过去干净整洁,生活也更方便了。

9. 除了小学,你还知道哪些学校呢?答:除了小学,还有初中、高中、大学,还有职业学校、聋哑学校、武术学校、军校等等。

10. 不同地区的学校和我们的一样吗?答:不同地区的学校和我们的学校不一样。

比如,水乡、湖区的学校在船上,草原牧区的学校在帐篷里;山区的学校在山间平地上;农村的小学设施简陋,桌椅破旧;城市的学校教学设施先进、完善,条件好等。

11. 过去的学校是什么样子?现在的呢?未来的学校什么样?答:过去的学校设备都很简陋,比如以前的私塾,就几张桌子,几把椅子;现在学校的设备齐全,环境优美,有计算机教室,语音室,实验室,图书室等设备,为我们的学习准备了良好的环境和条件;未来的学校,我们可以在家里通过互联网“听”老师上课;学校里有机器人来承担保安和保洁等工作,学校的设施设备会更加现代化等。

12. 想一想,你在什么时候最想家?答:出门在外和遇到困难时最容易想家,因为家里有亲人,家是我们避风的港湾。

13. 城市和农村社区有什么相同之处?答:相同之处是都为居民提供了生活方便,社区里的机构设施齐全,人们生活幸福安定。

人教版小学三年级上册品德与社会教案通用人教版小学三年级上册品德与社会教案通用〔一〕第十八课时:课题:家庭的记忆教育目的:通过家庭中特殊日子的整理和家庭中难忘事情的回忆,使学生进一步体会家庭的温暖,感受到家庭对自己的重要性,从而产生“我爱我家”的情感。

重点:使学生进一步体会家庭的温暖,感受到家庭对自己的重要性。

难点:产生“我爱我家”的情感。

教学过程:一、学生先自己完成xx页家庭大事记表。

二、学生交流各自家中的大事。

三、交流自己家中的特殊日子。

四、美文欣赏。

学生先听再交流为什么“糖”是苦的?五、设计家庭桔祥物。

交流家庭桔祥物,说说各自代表的意义。

课后小结:通过对家中大事情的回忆,通过家庭桔祥物的设计,学生进一步体会到了家庭的温暖和家庭的重要性。

第十九课时:课题:我想要,我能要教育目的:通过讨论交流,让学生体会东西要在需要的时候才能买,不可有攀比和浪费现象。

通过调查,体会到父母的钱也来之不易,要珍惜父母的劳动成果。

重点:使学生养成节约的习惯,不浪费,物要有需再买。

难点:体会到父母的钱也来之不易,要珍惜父母的劳动成果。

教学过程:一、学生交流自己最想要什么,并说说原因。

二、故事表演和讨论《星星逛商场》1、学生表演2、讨论:要不要买3、怎样说服星星不买。

三、理论活动:1、午餐方案搭配2、交流四、小调查:局部在课堂上完成。

另外在回家后请爸爸妈妈一起完成。

五、小结交流:我想要与我能要的关系。

课后小结:学生可以体会理想和现实之间的差距,也能意识到父母赚钱不容易。

但是就是不能准确地把握哪些想要的东西能要。

人教版小学三年级上册品德与社会教案通用〔二〕教学目的:1、通过结合自己的学校,认识学校的主要设施及其作用。

2、初步理解一些不同类型的学校,以开阔学生的视野,增进对学校的认识和对将来学校的憧憬。

3、结合自己的学校,理解学校的开展变化,增强对学校的亲切感。

4、通过口述学校的情况,进步学生的口语表达才能。

5、通过设计、绘制校园图,培养学生的观察才能、绘画才能、创新意识和丰富的想象力。

三年级品德与社会(上)教学计划一、教材分析:品德与社会课程是在中高年级开设的一门以儿童社会生活为基础,促进学生良好品德形成和社会性发展的综合课程。

本课程以儿童的社会生活为主线,将品德、行为规范和法制教育,爱国主义、集体主义和社会主义教育,国情历史和文化教育,地理和环境教育等有机地融合,引导学生通过与自己生活密切相关的社会环境、社会活动的社会关系的交互作用,不断丰富和发展自己的经验、情感、能力、知识,加深对自我、对他人、对社会的认识和理解,并在此基础上养成良好的行为习惯,形成基本的道德观、价值观和初步的道德判别能力,为他们成长为具备参与现代社会生活能力的社会主义合格公民奠定基础。

二、教学要求:总要求:促进学生良好品德的形成和发展,为学生认识社会、参与社会、适应社会,成为具有爱心、责任心、良好的行为习惯和个性品质的社会主义合格公民奠定基础。

(一)情感、态度、价值观1、珍爱生命,热爱生活,养成自尊自主、乐观向上、热爱科学、热爱劳动、勤俭节约的态度。

2、在生活中养成文明礼貌、诚实守信、友爱宽容、公平公正、热爱集体、团结合作、有责任心的品质。

3、初步形成民主、法制观念和规则意识。

(二)能力1、能够初步认识自我,控制和调整自己的情绪和行为。

初步掌握基本的自护自救的本领。

养成良好的生活和行为习惯。

2、能够清楚地表达自己的感受和见解,能够倾听他人的意见,能够与他人平等地交流与合作,学习民主参与集体生活。

(三)知识1、初步了解儿童的基本权利和义务,初步理解个体与群体的互动关系。

了解一些社会组织机构和社会规则,初步懂得规则、法律对于社会公共生活的重要意义。

2、初步了解生产、消费活动与人们生活的关系。

知道科学技术对人类生存与发展的重要影响。

第一单元我的家1、人人都有自己的家教学要求:1、使学生了解家上哺育我们成长的摇篮。

2、使学生了解家人之间有着浓厚的情感。

3、使学生了解自己的家庭组成及历史。

4、培养学生热爱家庭的情感。

教学重点:使学生了解自己的家庭组成,培养学生热爱家庭的情感。

教学难点:了解家人对自己的深厚的感情。

教学用具:家庭情况调查表。

教学方法:讨论法,调查研究。

教学时间:2课时教学过程:第一课时执教时间:年月日活动一:问问爸爸、妈妈,他们外出做事,想不想家,想一想他们为什么想家。

你什么时候最想家?活动二:调查家庭成员基本情况。

填写下面的表格。

一、导入新课问题导入:放学后,你要到哪里去?为什么?你生病了,是谁在照顾你?二、知道每个人都有自己的家。

1、谈话:每个人都有自己的家,她是哺育我们成长的摇篮。

爸爸、妈妈下班要回家,我放学以后要回家,出门在外的人要回家,人人都有自己的家。

2、引导学生看书。

问题:1、课本第二页上的人们都在往哪里走?为什么?2、课本第三页上妈妈、爸爸的话说明了什么?学生自由发言。

交流他们的想法。

3、学生小组交流活动中调查的内容。

三、说说我家1、家庭一般由父母和子女两人组成,也有的由三代人或三代人以上组成。

我们一起来说说自己的家。

学生小组交流家庭组成情况。

指名交流家庭组成情况。

指出:有的儿童是没有父母的,但是他们在福利院里组成了一个幸福的大家庭。

2、和爸爸妈妈生活在一起,我们了解他们吗?小组交流活动二中调查的情况。

四、小结我们每个人都有自己的家,都生活在自己幸福的家庭里,我们应该为我们的家庭感到自豪。

五、教学后记第二课时执教时间:年月日活动:做个小调查。

爸爸、妈妈或者爷爷、奶奶像我们一样大的时候,家庭生活是什么样的?访问提纲:1、那时,住在什么地方,住什么样的房子?家中有几口人?2、用什么家具?3、平常吃什么东西?喜欢吃什么东西?4、经常穿什么衣服?5、上学用什么样的书包?6、喜欢玩哪些游戏?7、爱看什么书?8、像我这么大时,会做些什么事呢?9、学校里什么样?一、导入新课谈话导入:我们了解自己的家庭情况,不仅要了解有几口人,还有许多情况需要我们去了解。

人教版小学三年级上册品德与社会教案一、教学目标1.让学生了解社会的基本概念,培养学生的社会责任感。

2.培养学生遵守社会规则的习惯,提高学生的道德素养。

3.培养学生关爱他人,乐于助人的品质。

二、教学重点与难点1.教学重点:让学生了解社会的基本概念,培养学生的社会责任感。

2.教学难点:引导学生遵守社会规则,提高学生的道德素养。

三、教学过程1.导入新课教师通过提问方式引导学生思考:同学们,你们知道社会是什么吗?社会有什么规则?2.知识讲解教师讲解社会的概念,让学生了解社会的基本组成和特点。

教师讲解社会规则,让学生了解遵守规则的重要性。

3.案例分析教师呈现一些社会现象,让学生分析这些现象是否遵守了社会规则。

学生分析后,教师进行点评,引导学生认识到遵守社会规则的重要性。

4.活动环节教师组织学生进行角色扮演,模拟社会生活中的各种场景,让学生在实际操作中感受遵守社会规则的重要性。

5.小组讨论教师提出问题:如何在生活中遵守社会规则?让学生进行小组讨论。

学生讨论后,各小组代表发言,分享讨论成果。

学生反思自己在生活中是否遵守了社会规则,表示今后要更加注意。

四、课后作业1.让学生写一篇关于遵守社会规则的感悟文章。

2.让学生观察身边的社会现象,分析是否遵守了社会规则,并记录下来。

五、教学反思1.本节课通过讲解、案例分析、活动环节、小组讨论等多种教学手段,使学生了解社会的基本概念和规则,培养了学生的社会责任感。

2.在教学过程中,注意引导学生积极参与,提高学生的道德素养。

3.课后作业的布置,有助于学生将所学内容应用到实际生活中,进一步提高学生的道德修养。

本节课旨在让学生了解社会的基本概念和规则,培养学生的社会责任感。

通过多种教学手段,使学生认识到遵守社会规则的重要性,提高学生的道德素养。

在今后的教学中,将继续关注学生的学习需求,调整教学方法,提高教学效果。

重难点补充:一、教学重点与难点教学重点:让学生了解社会的基本概念,培养学生的社会责任感。

人教版课标版《小学品德与社会》三年级上

《做学习的主人》教案设计

一、学科:小学品德与社会

二、课例名称:做学习的主人

三、执教教师:刘芬

四、指导教师: 郑少东冯小东

五、课型:新授课

六、年级:小学三年级

七、教材设计:

教材从“冬冬的烦恼”事例入手,激活学生对生活中学习困难的回顾和思考:自己是怎么克服学习中的困难的。

教材还以事例“小丽做作业的两种情况”,给学生提出一个研讨的问题:对学习时间进行思考,并结合自己学习经验,想一想怎样才能提高学习效率。

要提高效率除了要抓紧时间之外,还要根据自己的情况.

对时间进行合理的安排,教材列举了“小军星期六要做的几件事”,引导学生去帮助他安排时间。

同时,教材也注意了工具性的特点,注意了间接经验对儿童发展的影响和作用。

如本课“瞭望台”呈现了《时间老人的礼物》,目的是让学生通过读故事、续写故事得到启发,认识到抓紧时间学习的意义和时间一去不复返的道理。

教材内容在准确和完整体现课程标准的前提下,富有开放性,给教师和学生都留出了拓展的空间。

八、教学设计

(一)教学目标

1、知道学习要肯动脑筋,不怕困难,掌握克服学习中各种困难的一些方法。

愿意通过自己的努力去学习,体会克服困难取得成功的愉悦。

2、知道学习、做事要抓紧时间,学会合理安排和利用时间,提高学习效率。

(二)学情分析及教学手段

学生升入三年级,已具有了两年的学习经验,这为探究如何进一步提高学习效率,提供了可能的条件。

学生学习经验和经历是教学的切入口,学生每天都在.

经历着学习,但他们对“更快更好的学习”缺乏科学认识。

一部分学生还依赖于老师、家长的监督和帮助(大多凭借作业签字本进行反馈、控制),学习主动性不强,兴趣缺乏。

但他们跟一二年级的学生也有明显的差别,自我认识正悄悄萌芽,对事物的认识逐渐由直观向理性过度,这为教学的展开提供了契机。

教学前可做以下准备:了解学生在学习中遇到的困难和烦恼,并分析原因,以便有的放矢地进行教学;将学生学习生活中签字本与教材相关事例进行整合,从生活切入,进入文本,走向真实的学习实践。

(三)课时安排:一课时

(四)板书设计

做学习的主人

提出问题不怕困难抓紧时间合理安排

九、教学过程

(一)学习会遇到困难

1.出示签字本,让学生观察:从签字本上,你们知道了什么?

.

2.生观察,汇报。

(二)学会解决困难

1.游戏:听音乐、传花、说学习烦恼

2.说一说:你遇到了什么烦恼,你又是怎么办的?

3.帮一帮:你还有没有其他的解决办法?给同学提提建议。

4.小丽的烦恼

(1)听一听:小丽的故事

(2)说一说:自己真实的类似情况。

(3)想一想:为什么会出现这种情况呢?

(4)议一议:有什么办法,可以做得又快又好呢?

(5)老师与学生分享自己的办法。

(三)合理安排学习与生活

1.出示学生签字本,读妈妈留言。

想一想:曦曦小朋友的问题出现在那里?

2.我们一起来看看曦曦小朋友双休日都想干些什么?(出示教材图片,把书.

中人物换成生活中的人物)

3.学生看图并回答,教师贴大卡片。

4.假如你是曦曦,你打算怎么安排你的活动呢?

5.小组讨论,摆小卡片。

6.生汇报,并说明这样安排的理由。

7.采访生活中的曦曦,谈谈自己心中的想法。

(四)课后拓展

1.观察榜样签字本,你发现这个小朋友的签字本跟我们的有什么不一样吗?

2.生汇报:自己限定时间、自己提出问题、合理安排双休

3.生动手安排自己的双休。

4.汇报展示。

十、教学反思

(一)合理挖掘教学资源,让课程回归儿童的生活。

本课教学,我从学生生活实际、本校实际出发,并作为教学资源,创造性改.

造教材,把教材还原于学生的生活实际,增强了情境性、生动性、实效性,让学生产生了共鸣,达到学以致用的教学目的。

如:课伊始出示“签字本”,引起学生对学习烦恼的回忆。

在合理安排时间的活动中,我又以学生“签字本”上所反映的问题为话题,组织学生对“怎样安排才合理”进行了讨论。

而签字本的充分利用,让教学对学生的学习生活具有了实际指导意义。

(二)多维度互动,让课堂中的生成更丰富。

1.学生与文本对话。

教学中,我用小丽的事例为激活因子,引导学生进行反思,实现了学生与文本的对话。

2.学生与现实生活的对话。

课堂上,我把静态的教学内容和学生丰富多彩的生活联系起来,让学生说困惑,想办法,引导学生对自己生活经验进行体认、整理、反思和拓展。

在此基础上让学生对“签字本”用途进行再认识,让教学有了一个实实在在的着力点。

3.学生与老师对话。

教学时,我与学生一起交流自己的办法,把自己的想法、自己的情感告诉学生,师生关系平等,课堂氛围和谐。

.

4.学生与同伴对话。

在小组交流活动中,每个孩子都积极主动参与活动,同伴与同伴之间互相启发、互相促进,每个孩子都学有所获。

(三)活动化、趣味化,让课堂更有情趣

游戏活动,是联系课堂与生活的桥梁。

新课程,要求着眼于提高品德教育的实效性,强调和确定了要通过让儿童直接参与各种课堂实践活动。

这就要求我们在品德与生活的教学中,除了要有静态的理性分析外,还要有动态的亲身体验。

课堂中的游戏实践,可以使学生走上课堂小舞台,走向生活大舞台。

本课教学,我设计了观察、讨论、排列等活动,通过一个个活动对学生产生教育影响。

不足之处:我的引导不够充分,没有让学生深度思考、多角度展开。

如果在教学中把握好收与放的度,相信课堂生成会更为丰满。

十一、课例点评

“怕苦怕累,不爱动脑筋,作业拖沓,不会合理安排时间……”孩子们身上这些毛病让家长和老师头痛不已。

怎么解决?让孩子成为学习的主人!这节课,刘芬老师引领几十个孩子,审视自己的学习,叩问自己的心灵,初步形成了学习.

的主人意识。

刘老师教态亲切自然,循循善诱;学生积极主动,参与面大,入情入境;课堂气氛活跃,教学效果显著。

在我看来,这堂课有两大亮点值得称道:(一)充分体现了《品德与生活》课程的生活性和活动性。

《品德与生活》课程标准明确指出:“本课程遵循儿童生活的逻辑,以儿童的现实生活为课程内容的主要源泉……儿童品德的形成源于他们对生活的体验、认识和感悟。

”刘老师用学生每天都在使用的签字本开课,一下子就唤起了学生的亲切感,将学生与文本的距离拉近。

当讲述了教材中的小丽的故事后,刘老师抛出一个问题:“哪些小朋友也遇到过这样的情况?我们一起来找一找原因好吗?”这就调动起了学生的生活体验,学生在感同身受中,对“抓紧时间”的认识更加深刻。

当学生为文中的曦曦合理安排时间后,刘老师请出秦晨曦这个生活中的曦曦来谈感受……这些设计,让课程变得有了生活意义,体现了刘老师对《品德与生活》课程生活性的深刻领会。

《品德与生活》课程标准指出:“本课程的呈现形态主要是儿童直接参与的主题活动、游戏和其他实践活动。

课程目标主要通过教师指导下的各种教学活动.

来实现。

”刘老师对这一点也吃得很透,整堂课完全避免了老师讲、学生听的僵化模式,不管是讨论还是“传花说烦恼”、“摆小卡片”的游戏,课堂始终凸显出一个“动”字,人与文本的互动、教师与学生的互动、学生与学生的互动,教学目标就在这动态中得以完成。

这样的课堂,才是让学生感到幸福的课堂。

(二)课堂结构十分严谨。

这节课巧妙地引进了学生熟知的签字本,把它当做一根红线,贯穿始终,既体现了课程的生活性,又使课堂结构严谨,层次分明,可谓一举两得。

这堂好课,让我们看到了青年教师对《品德与生活》课程标准的透彻理解和准确把握。

我们相信,孩子们一定会把在课上的感悟内化为正确的思想,外化为良好的习惯,真正成为学习的主人。

(点评:重庆市梁平县梁山小学冯小东)

.。