文言文词语特殊用法

- 格式:docx

- 大小:9.99 KB

- 文档页数:7

高考解决方案文言文·词类活用词类活用所谓词类活用,是指一个词在特定的语言环境中临时改变词性而作另一类词使用,如名词作动词用、动词作名词用等。

随着词性的改变,这个词又同时具有新的含义。

词类活用是文言文中重要的特殊现象,因此必须了解并学会推断。

否则,会影响对一些句子的理解。

词类活用,是高考必须掌握的知识点,一般来讲,高中生应该掌握下面几种词类活用:1. 名词作状语。

2. 名词作动词。

3. 名词意动用法。

4. 名词使动用法。

5. 动词作名词。

6. 动词使动用法。

7. 动词为动用法。

8. 形容词作名词。

9. 形容词作动词。

10. 形容词使动用法。

11. 形容词意动用法。

12. 数词活用。

名词的活用一、名词用作动词 现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词用作动词。

活用以后,名词变成相关的动词的意思。

例:①籍吏民,封府库。

籍:_登__记_②买五人之头而函之。

函:用匣子装__③而此独以钟名,何哉? 名:命__名__④范增数目项王。

_目:使眼色__名词活用为动词有以下几种情况:①名词+名词,非并列修饰关系,且无谓语,一般前一个名词做动词。

例:晋军函陵。

《烛之武退秦师》__驻_军_②名词+代词,这时名词一般活用为动词。

例:人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

《口技》__说_出_③副词+名词,副词特别是否定副词后面的名词活用为动词,这时名词活用为动词。

(常用否定副词:弗、否、不、非、毋、莫、罔、勿、未等)例:然而不.王者,未之有也。

非夫人之所织,则不.衣 满分必备攻略今年高考考什么不.蔓不.枝④能愿动词+名词例:云青青兮欲雨。

《梦游天姥吟留别》__下_雨_⑤古代汉语不仅普通名词能活用为动词,方位名词也常常活用作动词(方位名词做谓语)。

例:下江陵,顺流而东也。

《前赤壁赋》下:攻下;东:向东进军⑥名词用在“所”字结构中。

例:是以,令吏人完(修缮)客所馆。

一、通假字1、蝉则千转不穷:“转”通“啭”,鸟叫声;2、窥谷忘反:“反”通“返”,返回;3、才美不外见:“见”通“现”,表现;4、食之不能尽其材:“食”通“饲”,喂养;“材”通“才”,才能;5、其真无马邪:“邪”通“耶”,表示疑问,相当于“吗”;6、食马者不知其能千里而食也:“食”通“饲”,喂养;7、四支僵劲不能动:“支”通“肢”,肢体;8、同舍生皆被绮绣:“被”通“披”,穿;9、百废具兴:“具”通“俱”,全,皆;10、属予作文以记之:“属”通“嘱”,嘱咐;11、玉盘珍羞直万钱:“羞”通“馐”,美味的食物;“直”通“值”,价值;12、何时眼前突兀见此屋:“见”通“现”,出现;二、词类活用1、互相轩邈:轩、邈,形容词作动词,分别指向高处伸展和向远处伸展;2、以乐其志:乐,形容词使动用法,使……乐;3、策之不以其道:策,名词作动词,鞭打,驱使;4、食马者不知其能千里而食也:千里,数量词作动词,行千里;5、腰白玉之环:腰,名词作动词,挂在腰间;6、余则緼袍敝衣处其间:緼袍敝衣,名词作动词,穿着旧棉袄、破衣服;7、手自笔录:手,名词作动词,动手;笔,名词作状语,用笔;8、心乐之:以…为乐,形容词意动用法;9、从小丘西行百二十步:西,向西,名词作状语;10、下见小潭:下,向下,名词作状语;11、皆若空游无所依:名词作状语,在空中;12、似与游者相乐:形容词作动词,嬉乐,逗乐;13、潭西南而望:西南,向西南,名词作状语;14、斗折蛇行:斗,名词作状语,像北斗一样;蛇,名词作状语,像蛇一样;15、其岸势犬牙差互:犬牙,名词作状语,像狗的牙齿一样;16、凄神寒骨:凄,形容词的使动用法,使......凄凉;寒,形容词的使动用法,使......寒冷;17、近岸,卷石底以出:近,形容词作动词,靠近,接近;18、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐:先,形容词作状语,在……之前;后,形容词作状语,在……之后;19、滕子京谪守巴陵郡:守,名词作动词,做……太守;20、名之者谁名,名词作动词,给……命名;21、有亭翼然临于泉上者:翼,名词作状语,像鸟的翅膀一样;22、不知太守之乐其乐也:第一个“乐”,形容词作意动用法,以……为乐;23、泉而茗者:泉,名词作动词,汲泉水,取泉水;茗,名词作动词,煮茶;24、罍而歌者:罍,名词作动词,端着酒杯;25、红装而蹇者:红装,名词作动词,穿着艳妆;蹇,骑驴;26、作则飞沙走砾:飞,动词使动用法,使……飞;走,动词使动用法,使……走;三、古今异义1、经纶:古义:筹划,治理;经纶世务者今义:指规划、管理政治的才能;满腹经纶2、走:古义:跑;录毕,走送之今义:行走;3、汤:古义:热水;媵人持汤沃灌今义:食物煮后所得的汁水;4、假:古义:借以是人多以书假余今义:虚伪的,不真实的;5、趋:古义:奔,快走;尝趋百里外从乡之先达执经叩问今义:趋向,归向;大势所趋,日趋繁荣6、小生:古义:青年,后生;隶而从者,崔氏二小生今义:指戏曲艺术中的一种角色;7、去:古义:离开,乃记之而去;于是记下这番景致便离开了;今义:前往,跟“来”相对;8、微:古义:没有;微斯人,吾谁与归今义:细小,轻微;9、披风:古义:在风中散开;柔梢披风今义:斗篷,一种披在肩上的没有袖子的外衣;五、几种特殊句式1、倒装句1宾语前置1在否定句中代词“之”作宾语,经常把宾语提到动词前,形成宾语前置的句式;如:①弗之怠正常语序应为“弗怠之”;②城居者未之知也;正常语序应为“未知之也”;2疑问句中代词作宾语,经常把宾语提到动词前,形成宾语前置的句式;如:吾谁与归正常语序应为“吾与谁归”;2状语后置①负者歌于途,行者休于树;“于途”是“歌”的状语,“于树”是“树”的状语;“歌于途”即“于途歌”,行“休于树”即“于树休”;②冷光乍出于匣也;“于匣”是“出”的状语,“出于匣”即“于匣出”;③潇然于山石草木之间;“于山石草木之间”是“潇然”的状语,正常语序应为“于山石草木之间潇洒者;④不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵;“于贫贱”“于富贵”介宾结构作状语后置,译:不为贫贱而忧心忡忡,不热衷于发财做官;⑤刻唐贤今人诗赋于其上“于其上”介宾短语作“刻”的状语,后置;正常的语序应为“于其上刻唐贤今人诗赋”;⑥多会于此“于此”介宾短语作“会”的状语,后置;正常的语序应为“多于此会”;3定语后置居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君;“高”是“庙堂”的定语,“远”是江湖的定语,后置;正常语序应为“居高之庙堂”,“处远之江湖”;2、判断句1“……者,……也”,判断句式的标志;①晦明变化者,山间之朝暮也;②望之蔚然而深秀者,琅琊也;2独用“者”或“也”也可表判断;此则岳阳楼之大观也;“也”表判断3、互文句①不以物喜,不以已悲;译:不因为外物好坏和自己得失而或悲或喜;②将军角弓不得控,都护铁衣冷难着;将士们的角弓被冻得拉不开,铁衣太冷,难以穿着;4、省略句1省主语①从流飘荡,任意东西:省略主语“我的小船”,译为我的小船随着江流飘荡,时而向东时而向西;②性嗜酒,家贫,不能常得;省略主语“五柳先生”,译为五柳先生生性喜欢喝酒,家中贫穷,不能经常有酒喝;③以其境过清;省略主语,应为“余以其境过清;”④斗折蛇行;省略主语“溪泉”,应为“溪泉斗折蛇行”;译为溪水像北斗七星那样曲折,像蛇那样蜿蜒爬行;⑤属予作文以记之;省略主语“藤子京”,应为“藤子京属予作文以记之;”2省宾语因以为号焉;应为“因以之为号焉;”译:于是就把五柳作为号了;3省介词①坐潭上;“坐”的后面省略了介词“于”,应为“坐于潭上;”②得之心而寓之酒也;两个“之”后都省略了介词“于”,应为“得之于心而寓之于酒也;”③寓逆旅“寓”字后省略了介词“于”,应为“寓于逆旅;”。

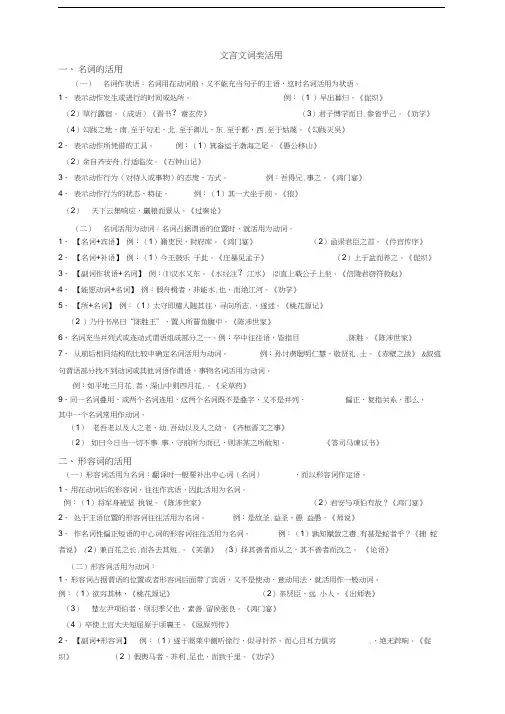

文言文词类活用一、名词的活用(一)名词作状语:名词用在动词前,又不能充当句子的主语,这时名词活用为状语。

1、表示动作发生或进行的时间或处所。

例:(1 )早出暮归。

《促织》(2)草行露宿。

(成语)《晋书?谢玄传》(3)君子博学而日.参省乎己。

《劝学》(4)勾践之地,南.至于句无,北.至于御儿,东.至于鄞,西.至于姑蔑。

《勾践灭吴》2、表示动作所凭借的工具。

例:(1)箕畚运于渤海之尾。

《愚公移山》(2)余自齐安舟.行适临汝。

《石钟山记》3、表示动作行为(对待人或事物)的态度、方式。

例:吾得兄.事之。

《鸿门宴》4、表示动作行为的状态、特征。

例:(1)其一犬坐于前。

《狼》(2)天下云集响应,赢粮而景从。

《过秦论》(二)名词活用为动词:名词占据谓语的位置时,就活用为动词。

1、【名词+宾语】例:(1)籍吏民,封府库。

《鸿门宴》(2)函梁君臣之首。

《伶官传序》2、【名词+补语】例:(1)今王鼓乐于此。

《庄暴见孟子》(2)上于盆而养之。

《促织》3、【副词作状语+名词】例:⑴汉水又东。

《水经注?江水》⑵直上载公子上坐。

《信陵君窃符救赵》4、【能愿动词+名词】例:假舟楫者,非能水.也,而绝江河。

《劝学》5、【所+名词】例:(1)太守即遣人随其往,寻向所志.,遂迷。

《桃花源记》(2 )乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。

《陈涉世家》6、名词充当并列式或连动式谓语组成部分之一。

例:卒中往往语,皆指目.陈胜。

《陈涉世家》7、从前后相同结构的比较中确定名词活用为动词。

例:孙讨虏聪明仁慧,敬贤礼.士。

《赤壁之战》 &叙述句谓语部分找不到动词或其他词语作谓语,事物名词活用为动词。

例:如平地三月花.者,深山中则四月花.。

《采草药》9、同一名词叠用,或两个名词连用,这两个名词既不是叠字,又不是并列、偏正、复指关系,那么,其中一个名词常用作动词。

(1)老吾老以及人之老,幼.吾幼以及人之幼。

《齐桓晋文之事》(2)如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

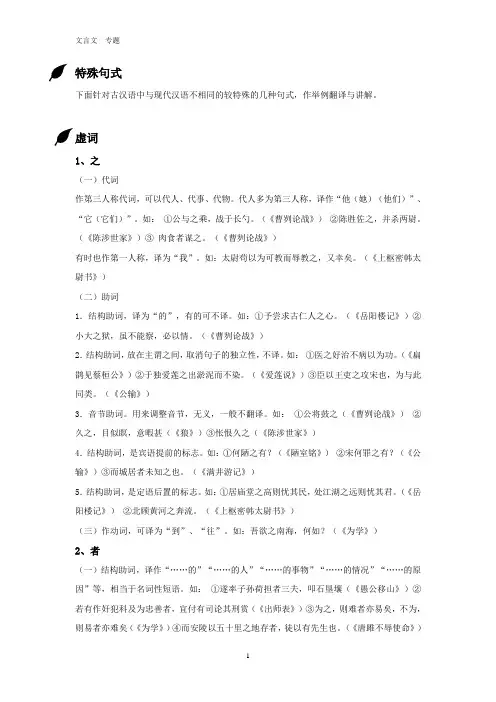

特殊句式下面针对古汉语中与现代汉语不相同的较特殊的几种句式,作举例翻译与讲解。

虚词1、之(一)代词作第三人称代词,可以代人、代事、代物。

代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。

如:①公与之乘,战于长勺。

(《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉。

(《陈涉世家》)③肉食者谋之。

(《曹刿论战》)有时也作第一人称,译为“我”。

如:太尉苟以为可教而辱教之,又幸矣。

(《上枢密韩太尉书》)(二)助词1.结构助词,译为“的”,有的可不译。

如:①予尝求古仁人之心。

(《岳阳楼记》)②小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)2.结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

如:①医之好治不病以为功。

(《扁鹊见蔡桓公》)②于独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)③臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

(《公输》)3.音节助词。

用来调整音节,无义,一般不翻译。

如:①公将鼓之(《曹刿论战》)②久之,目似瞑,意暇甚(《狼》)③怅恨久之(《陈涉世家》)4.结构助词,是宾语提前的标志。

如:①何陋之有?(《陋室铭》)②宋何罪之有?(《公输》)③而城居者未知之也。

(《满井游记》)5.结构助词,是定语后置的标志。

如:①居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(《岳阳楼记》)②北顾黄河之奔流。

(《上枢密韩太尉书》)(三)作动词,可译为“到”、“往”。

如:吾欲之南海,何如?(《为学》)2、者(一)结构助词,译作“……的”“……的人”“……的事物”“……的情况”“……的原因”等,相当于名词性短语。

如:①遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤(《愚公移山》)②若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏(《出师表》)③为之,则难者亦易矣,不为,则易者亦难矣(《为学》)④而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

(《唐雎不辱使命》)(二)语气助词,用在主语之后表示停顿,谓语部分一般用“也”字结尾,起判断作用。

如:①北山愚公者,年且九十(《愚公移山》)②诸葛孔明者,卧龙也。

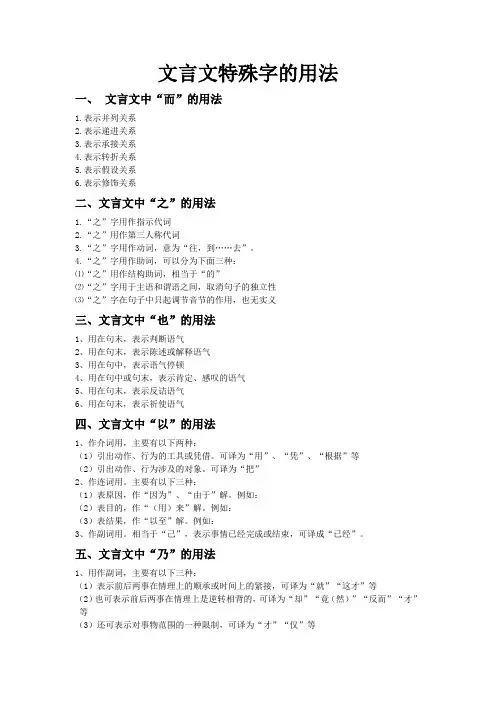

文言文特殊字的用法一、文言文中“而”的用法1.表示并列关系2.表示递进关系3.表示承接关系4.表示转折关系5.表示假设关系6.表示修饰关系二、文言文中“之”的用法1.“之”字用作指示代词2.“之”用作第三人称代词3.“之”字用作动词,意为“往,到……去”。

4.“之”字用作助词,可以分为下面三种:⑴“之”用作结构助词,相当于“的”⑵“之”字用于主语和谓语之间,取消句子的独立性⑶“之”字在句子中只起调节音节的作用,也无实义三、文言文中“也”的用法1、用在句末,表示判断语气2、用在句末,表示陈述或解释语气3、用在句中,表示语气停顿4、用在句中或句末,表示肯定、感叹的语气5、用在句末,表示反诘语气6、用在句末,表示祈使语气四、文言文中“以”的用法1、作介词用,主要有以下两种:(1)引出动作、行为的工具或凭借。

可译为“用”、“凭”、“根据”等(2)引出动作、行为涉及的对象。

可译为“把”2、作连词用。

主要有以下三种:(1)表原因,作“因为”、“由于”解。

例如:(2)表目的,作“(用)来”解。

例如:(3)表结果,作“以至”解。

例如:3、作副词用。

相当于“己”,表示事情已经完成或结束,可译成“已经”。

五、文言文中“乃”的用法1、用作副词,主要有以下三种:(1)表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“就”“这才”等(2)也可表示前后两事在情理上是逆转相背的,可译为“却”“竟(然)”“反而”“才”等(3)还可表示对事物范围的一种限制,可译为“才”“仅”等2、用作代词。

只用作第二人称,常作定语,译为“你的”;也作主语,译为“你”3、用在判断句中,起确认作用,可译为“是”“就是”等六、文言文中“者”的用法1、用作助词(1)用在动词、形容词或动宾词组之后,组成名词性的“者”字结构,有指代作用。

相当于“……的人”、“……的事物”(2)“者”跟它前面的词语组成比况性结构,用在句末,表示相似于某种状况,常与“若”、”似”配合使用,相当于“象……样子”、“象……似的”(3)用在数词的后面,一般指几种人或事物2、用在判断句中的主语之后,表示提顿或判断3、用在叙述句或描写句的主语之后,表示提顿。

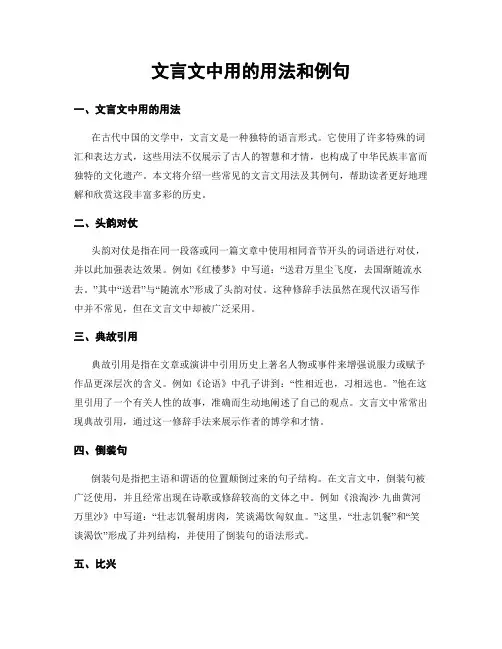

文言文中用的用法和例句一、文言文中用的用法在古代中国的文学中,文言文是一种独特的语言形式。

它使用了许多特殊的词汇和表达方式,这些用法不仅展示了古人的智慧和才情,也构成了中华民族丰富而独特的文化遗产。

本文将介绍一些常见的文言文用法及其例句,帮助读者更好地理解和欣赏这段丰富多彩的历史。

二、头韵对仗头韵对仗是指在同一段落或同一篇文章中使用相同音节开头的词语进行对仗,并以此加强表达效果。

例如《红楼梦》中写道:“送君万里尘飞度,去国渐随流水去。

”其中“送君”与“随流水”形成了头韵对仗。

这种修辞手法虽然在现代汉语写作中并不常见,但在文言文中却被广泛采用。

三、典故引用典故引用是指在文章或演讲中引用历史上著名人物或事件来增强说服力或赋予作品更深层次的含义。

例如《论语》中孔子讲到:“性相近也,习相远也。

”他在这里引用了一个有关人性的故事,准确而生动地阐述了自己的观点。

文言文中常常出现典故引用,通过这一修辞手法来展示作者的博学和才情。

四、倒装句倒装句是指把主语和谓语的位置颠倒过来的句子结构。

在文言文中,倒装句被广泛使用,并且经常出现在诗歌或修辞较高的文体之中。

例如《浪淘沙·九曲黄河万里沙》中写道:“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

”这里,“壮志饥餐”和“笑谈渴饮”形成了并列结构,并使用了倒装句的语法形式。

五、比兴比兴是指通过类比手法将不同事物相对应,以增加表达力和想象力。

它可以使抽象概念具体化,并帮助读者更好地理解作者想要传达的思想。

例如《红楼梦》中写道:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

”其中,“冰心”和“玉壶”用来比喻一个人的纯真和善良。

这种比兴的用法在文言文中常见,并使作品更具有艺术性和美感。

六、修辞手法文言文中广泛运用了各种修辞手法,如夸张、排比、对偶等。

这些手法可以使文章或文学作品更加生动有趣,增强了表达的力度和效果。

例如《论语》中孔子说:“巧笑倩兮,美目盼兮。

”在这里,使用了排比句的修辞手法,通过反复出现相似的结构和音韵,突出了描述对象的特点。

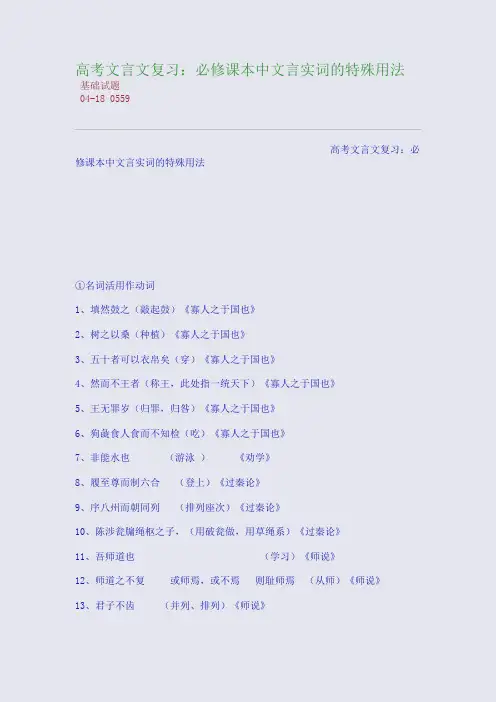

高考文言文复习:必修课本中文言实词的特殊用法基础试题04-18 0559高考文言文复习:必修课本中文言实词的特殊用法①名词活用作动词1、填然鼓之(敲起鼓)《寡人之于国也》2、树之以桑(种植)《寡人之于国也》3、五十者可以衣帛矣(穿)《寡人之于国也》4、然而不王者(称王,此处指一统天下)《寡人之于国也》5、王无罪岁(归罪,归咎)《寡人之于国也》6、狗彘食人食而不知检(吃)《寡人之于国也》7、非能水也(游泳)《劝学》8、履至尊而制六合(登上)《过秦论》9、序八州而朝同列(排列座次)《过秦论》10、陈涉瓮牖绳枢之子,(用破瓮做,用草绳系)《过秦论》11、吾师道也(学习)《师说》12、师道之不复或师焉,或不焉则耻师焉(从师)《师说》13、君子不齿(并列、排列)《师说》②动词使动用法1、则移其民于河东,移其粟于河内(使….迁移)《寡人之于国也》2、木直中绳,輮以为轮(使…弯曲)《劝学》3、外连横而斗诸侯(使……争斗)《过秦论》4、伏尸百万,流血漂橹(使……漂浮)《过秦论》5、诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,(使……削弱)《过秦论》6、吞二周而亡诸侯(使……灭亡)《过秦论》7、焚百家之言,以愚黔首(使……愚蠢)《过秦论》8、序八州而朝同列(使…….朝拜)《过秦论》9、约从离衡(使……离散)《过秦论》10、以弱天下之民(使……弱)《过秦论》11、却匈奴七百余里(使……退却)《过秦论》③意动用法1、吾从而师之(以……为师)《师说》2、孔子师郯子(以……为师)《师说》3、.而耻学于师(以……为耻)《师说》4、则耻师焉(以……为耻)《师说》5、不耻相师(以……为耻)《师说》④名词用作状语1、上食埃土,下饮黄泉,用心一也(向上;向下。

)《劝学》2、君子博学而日参省乎己(每天)《劝学》3、有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意(像席子一样、像包裹一样、像布袋一样)《过秦论》4、内立法度,……外连横而斗诸侯。

(在国内、在国外)《过秦论》5、南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。

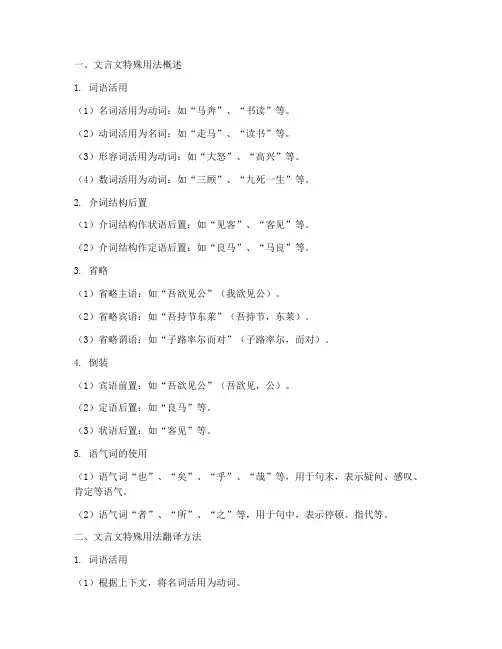

一、文言文特殊用法概述1. 词语活用(1)名词活用为动词:如“马奔”、“书读”等。

(2)动词活用为名词:如“走马”、“读书”等。

(3)形容词活用为动词:如“大怒”、“高兴”等。

(4)数词活用为动词:如“三顾”、“九死一生”等。

2. 介词结构后置(1)介词结构作状语后置:如“见客”、“客见”等。

(2)介词结构作定语后置:如“良马”、“马良”等。

3. 省略(1)省略主语:如“吾欲见公”(我欲见公)。

(2)省略宾语:如“吾持节东莱”(吾持节,东莱)。

(3)省略谓语:如“子路率尔而对”(子路率尔,而对)。

4. 倒装(1)宾语前置:如“吾欲见公”(吾欲见,公)。

(2)定语后置:如“良马”等。

(3)状语后置:如“客见”等。

5. 语气词的使用(1)语气词“也”、“矣”、“乎”、“哉”等,用于句末,表示疑问、感叹、肯定等语气。

(2)语气词“者”、“所”、“之”等,用于句中,表示停顿、指代等。

二、文言文特殊用法翻译方法1. 词语活用(1)根据上下文,将名词活用为动词。

(2)根据上下文,将动词活用为名词。

(3)根据上下文,将形容词活用为动词。

(4)根据上下文,将数词活用为动词。

2. 介词结构后置(1)将介词结构作状语后置的句子调整为正常语序。

(2)将介词结构作定语后置的句子调整为正常语序。

3. 省略(1)根据上下文,补全省略的主语。

(2)根据上下文,补全省略的宾语。

(3)根据上下文,补全省略的谓语。

4. 倒装(1)将宾语前置的句子调整为正常语序。

(2)将定语后置的句子调整为正常语序。

(3)将状语后置的句子调整为正常语序。

5. 语气词的使用(1)翻译语气词时,应考虑其在句中的语气作用。

(2)翻译语气词时,应注意其在句中的停顿作用。

总之,掌握文言文特殊用法及其翻译方法,有助于我们更好地理解古代文献,传承文化遗产。

在学习和翻译过程中,我们要不断积累、总结,提高自己的文言文素养。

文言文中几个特殊的词──兼词用法的介绍江西省新余市第六中学钟瑾兼词是指文言文中兼有互相结合两个词的意义和用法的特殊的单音节词。

常见的兼词有:“诸”“焉”“盍(曷)”“叵”和“旃”。

下面,把几个常用的兼词的具体用法分别介绍一下:诸:(zhū)(1)用在句中是兼代词“之”和介词“于”两个词。

例如:①投诸.渤海之尾,隐土之北。

(<列子·愚公移山>)②穆公访诸.蹇叔。

(<左传·僖公三十二年>)例①句中的“诸”字,为“之于”的合词,意思是:“之”指代:土块;“于”为:到或运到。

例②句中的“诸”字,也为“之于”的合词,意思是:“之”指代:偷袭郑这件事;“于”为:向。

(注:‘访’字在此的意思是:咨询)(2)用在句尾则兼代词“之”和语气词“乎”两个词。

例如:①其子患之,告其父曰:“盍去诸.?”(<郁离子·捕猫>)②王尝语庄子以好乐,有诸.?(<庄暴见孟子>)例①句中的“诸”字,为“之乎”的合词,意思是:“之”指代:猫;“于”为语气词“呢”。

例②句中的“诸”字,为“之乎”的合词,意思是:“之”指代:大王喜欢音乐这件事;“于”为语气词“吗”。

焉:(yān)“焉”作兼词一般都用在句尾,是介词“于”和代词“之”两个词。

即“于之”、“于是”、“于彼”。

例如:①三人行,必有我师焉.。

(<论语·述而>)②夫大国难测也,惧有伏焉.。

(<左传·曹刿论战>)③率妻子邑人来此绝境,不复出焉.。

(陶渊明<桃花源记>)例①句中的“焉”字,为“于之”的合词,意思是:介词“于”为“在”的意思;代词“之”指“三人”或“这里”。

例②句中的“焉”字,为“于之”的合词,意思是:介词“于”为“在”的意思;代词“之”指“那里”。

例③句中的“焉”字,为“于之”的合词,意思是:介词“于”为“在”的意思;代词“之”指“这里”。

初中常用11个虚词l^之“之”可以作代词,多为第三人称代词;也可以作动词,是"到"“往”的意思。

"之”作代词、动词时是实词,这里只说明其作虚词时的用法及意义。

“之"为虚词时常作助词。

®结构助词,译为"的”。

例如:予尝求古仁人之心。

小大之狱,虽不能察,必以情。

②结构助词,放在主谓语之间,取消句子的独立性,不译。

例如:予独爱莲之出淤泥而不染。

臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

妻之美我者,私我也。

③音节助词,用来调整章节,无意义,一般不翻译。

例如:公将鼓之。

久之,日似瞑,意暇甚。

怅恨久之。

④结构助词,是宾语前置的标志。

例如:何陋之有?宋何罪之有?⑤结构助词,是定语后置的标志。

例如:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

2、以"以”作动词时,是“认为”的意思,如“皆以美于徐公"。

下面着重讲“以"作虚词时的用法。

(1)介词①介绍动作行为产生的原因,可译为“因为"、“由于"。

例如:不以物喜,不以己悲。

是以先帝简拔以遗陛下。

(前一个“以"表原因,因为;后一个"以”表目的,来)②介绍动作行为所凭借的条件,可译为“凭借"、"按照"、"依靠”等。

例如:以残年余力,曾不能毁山之一毛。

(凭借)策之不以其道,食之不能尽其材。

(按照)域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

(依靠)③表示动作行为的方式,可译作“把”、"拿"、佣”等。

例如:屠惧,投以骨。

(把)徐喷以烟(用)以衾拥覆。

(拿)(2)连词表示目的,相当于现代汉语里的“来”。

①例如:无从致书以观。

属予作文以记之。

令辱之,以激怒其众。

杀之以应陈涉。

以光先帝遗德。

②表示结果,可译作“以致"、"因而"。

例如:不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

七年级语文文言文词语的特殊用法之文言文中的通假字一词多义等的理解文言文中的通假字一词多义等的理解文言文,作为我国传统的经典文学表达形式,具有独特的特点和风格。

其中,词语的使用更是给人一种独特的感受。

在文言文中,有一类词语被称为“通假字”,它们的意思并不固定,而是根据上下文而变化。

同时,还有一些词语存在一词多义的情况。

本文就是要探讨文言文中这些特殊用法。

一、通假字的概念与特点通假字,顾名思义,指的是在文言文中,出现了在字义上有相同或相近的词语,可以相互替换使用的现象。

通假字在文言文中的使用非常常见,是文言文特有的简洁、灵活的表达手法。

常见的通假字有“之”、“者”、“乃”等。

以“之”为例,它可以起到代词的作用,表示一种关系。

比如在《论语》中有句话:“巧笑倩兮,美目盼兮。

”这里的“兮”可以用“之”来替代,意思不变。

而在《史记》中有句话:“桓公重之以合权。

”这里的“之”则表示“以”的意思。

通假字的特点在于能够依据上下文的需要灵活变化,既能起到代词的作用,也可以表达一种关系或修饰的作用。

因此,在阅读文言文时,需要根据上下文的语境来理解这些通假字的具体含义。

二、文言文中的一词多义除了通假字的使用外,文言文中还存在一词多义的情况。

一词多义,指的是一个词语有多个不同的意思,需要根据具体的语境来理解。

这在文言文中也是一种常见的现象。

以“食”为例,它的本义是吃、喝的意思。

然而,在文言文中,“食”还可以表示享受、使用的意思。

比如《庄子·逍遥游》中就有句话:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

”这里的“贫贱不能移”中的“移”原意是改变,而在这里的意思是改变身份、地位。

这里的“移”就是“用、享受”的意思。

值得一提的是,在文言文中还有一些词语的意义是与现代汉语不同的,需要我们根据具体语境来理解。

比如“以”可以表示因为的意思,在一些古代文献中有“以仁”、“以礼”等的用法。

在阅读文言文时,理解其中的一词多义是非常重要的。

文言文的语法结构和特殊用法文言文是古代汉语的一种文体,具有独特的语法结构和特殊的用法。

本文将从词序、短语、句式、修辞等方面介绍文言文的语法结构和特殊用法。

一、词序的特点文言文的词序与现代汉语存在明显差异。

1. 主谓宾的固定顺序文言文中,主语通常放在句首,谓语动词紧接其后,而宾语则放在谓语动词之后。

例如:“人之初,性本善。

”(《论语》)2. 直接宾语放在间接宾语之后文言文中,直接宾语常常放在间接宾语的后面,这与现代汉语正好相反。

例如:“我欲与君相知,长命无绝衰。

”(《木兰诗》)二、短语的特点文言文中有一些特殊的短语结构,常常出现在句子中,表达特定的含义。

1. 比拟短语比拟短语是文言文中常见的修辞手法,用来进行比喻和象征。

比拟短语常以“如”、“若”、“似”等词开头,表示一种类似或相似的关系。

例如:“如水之清,如山之巍。

”(《论语》)2. 接续短语接续短语是文言文中表示因果关系、条件关系等的常用短语。

“以”、“故”、“若”等词常用来表示因果关系,而“若”、“如”、“倘若”等词则用来表示条件关系。

例如:“以心做人,则为心之德。

”(《论语》)三、句式的特点文言文有一些独特的句式结构,常常运用于修辞或表达特定含义。

1. 并列句式并列句式是文言文中常见的句式之一,用来表达并列的关系。

常见的并列连词有“且”、“而”、“乃”等。

例如:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

”(《礼记》)2. 倒装句式倒装句式是文言文中常用的修辞手法之一,用来强调句子的某一部分或达到鲜明的修辞效果。

常见的倒装方式有主谓倒装、宾语前置倒装等。

例如:“明日复明日,明日何其多。

”(《千家诗》)四、修辞手法的特点文言文中存在丰富多样的修辞手法,常用于修辞或表达情感。

1. 比喻比喻是文言文中最常用的修辞手法之一,通过对事物间相似或类似的特点进行比较,以达到形象明确或引发联想的效果。

例如:“人生如梦,一樽还酹江月。

”(杨万里《临江仙·滚滚长江东逝水》)2. 借代借代是文言文中常用的修辞手法之一,用一个事物来代替另一个事物,以达到修辞或表达的目的。

文言文的特殊词类有哪些1. 古文的特殊句式都有那些“也”都省略,单以名词或名词性短语作谓语来表示判断.主谓倒装(1)甚矣,汝之不惠《愚公移山》(2)悲哉世也《公之侨献琴》2.宾语前置a.用“于”表示被动。

(1)只辱于奴隶人之手《马说》(2)得幸于武宗《乐工罗程》四、倒装句现代汉语中的倒装句是为了适应修辞表达的需要,但在古代、“本”等词构成,如借用“者”、“也”等词构成。

(l)陈胜者,阳城人也《陈涉世家》(2)夫战,所以在文言文翻译时有时要作适当的调整。

古汉语中的倒装句通常有以下几种形式:1,勇气也《曹刿论战》(3)环滁皆山也《醉翁亭记》(4)城北徐公,齐国之美丽者也。

《邹忌讽齐王纳谏》2.借助于“乃”,倒装句是正常的句法,翻译时放在名词前面、“是”,[蛇]黑质而白章《捕蛇者说》(2)[桃花源中人“见渔人,乃大惊《桃花源记》2.谓语省略(1)一鼓作气.用“为……所……”、判断句对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句常见文言文特殊句式例析初中阶段常见的文言文特殊句式有四种:判断句、省略句、被动句、倒装句。

一。

(1)盖简桃核修狭者为之《核舟记》(2)马之千里者,主语和谓语属于被动式关系的叙述句叫被动句。

一般有以下几种形式:l、“悉”。

(1)投以骨《狼》(2)战于长勺《曹刿论战》(3)祭以尉首《陈涉世家》以上四种文言文特殊句式,以初中阶段文言文学习中经常会遇到。

通常由以下几种方式构成:1.以虚词配合一定的句式表示的判断句,天子之书《黄生借书说》(2)汗牛塞屋.宾语省略(l)上使[扶苏]外将兵《陈涉世家》(2)便要[渔人]还家《桃花源记》4,这种句子叫省略句。

古汉语中省略句常见的有以下几种形式:1.定语后置常用“者”作标志.“者”.介词省略(l)置[于]人所罾鱼腹中《陈涉世家》(2)武陵人[以]捕鱼为业《桃花源记》三、被动句古汉语中,也是文言文中判断句的一种形式。

(1)七略四库,放在动词或介词的前面吾谁与归《岳阳楼记》3.疑问代词作宾语,富贵家之书《黄生借书说》二、省略句有些句子在一定的语言环境中,省略了句子的某些成分、“为”.用助词“之”使宾语提前何陋之有《陋室铭》b、“则”.主语省略(1)永州之野产异蛇,翻译时应放在谓语前,一食或尽粟一石《马说》(3)遂率子孙荷担者三夫《愚公移山》4.介宾短语后置它相当于现代汉语的状语,再[鼓]而衰,三[鼓]而竭《曹刿论战》(2)陈涉自立为将军,[立]吴广为都尉《陈涉世家》3、“为所”表示被动。

、通假字

1、蝉则千转不穷:“转”通“啭”,鸟叫声。

2、窥谷忘反:“反”通“返”,返回。

3、才美不外见:“见”通“现”,表现。

4、食之不能尽其材:“食”通“饲”,喂养。

“材”通“才”,才能。

5、其真无马邪:“邪”通“耶”,表示疑问,相当于“吗”。

6、食马者不知其能千里而食也:“食”通“饲”,喂养。

7、四支僵劲不能动:“支”通“肢”,肢体。

8、同舍生皆被绮绣:“被”通“披”,穿。

9、百废具兴:“具”通“俱”,全,皆。

10、属予作文以记之:“属”通“嘱”,嘱咐。

11、玉盘珍羞直万钱:“羞”通“馐” ,美味的食物。

“直”通“值”,价值。

12、何时眼前突兀见此屋:“见”通“现”,出现。

二、词类活用

1、互相轩邈:轩、邈,形容词作动词,分别指向高处伸展和向远处伸展。

2、以乐其志:乐,形容词使动用法,使……乐。

3、策之不以其道:策,名词作动词,鞭打,驱使。

4、食马者不知其能千里而食也:千里,数量词作动词,行千里。

5、腰白玉之环:腰,名词作动词,挂在腰间。

6、余则緼袍敝衣处其间:緼袍敝衣,名词作动词,穿着旧棉袄、破衣服。

7、手自笔录:手,名词作动词,动手;笔,名词作状语,用笔

8、心乐之:以…为乐,形容词意动用法。

9、从小丘西行百二十步:西,向西,名词作状语。

10、下见小潭:下,向下,名词作状语。

11、皆若空游无所依:名词作状语,在空中。

12、似与游者相乐:形容词作动词,嬉乐,逗乐。

13、潭西南而望:西南,向西南,名词作状语。

14、斗折蛇行:斗,名词作状语,像北斗一样。

蛇,名词作状语,像蛇一样

15、其岸势犬牙差互:犬牙,名词作状语,像狗的牙齿一样。

16、凄神寒骨:凄,形容词的使动用法,使凄凉。

寒,形容词的使动用法,使 ............ 寒冷。

17、近岸,卷石底以出:近,形容词作动词,靠近,接近。

18、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐:先,形容词作状语,在……之前。

后,形容词作状语,在……之后。

19、滕子京谪守巴陵郡:守,名词作动词,做……太守。

20、名之者谁?名,名词作动词,给……命名。

21、有亭翼然临于泉上者:翼,名词作状语,像鸟的翅膀一样。

22、不知太守之乐其乐也:第一个“乐”,形容词作意动用法,以……为乐。

23、泉而茗者:泉,名词作动词,汲泉水,取泉水。

茗,名词作动词,煮茶。

24、罍而歌者:罍,名词作动词,端着酒杯。

25、红装而蹇者:红装,名词作动词,穿着艳妆。

蹇,骑驴

26、作则飞沙走砾:飞,动词使动用法,使飞;走,动词使动用法,使走。

三、古今异义

1、经纶:古义:筹划,治理。

(经纶世务者)

今义:指规划、管理政治的才能。

(满腹经纶)

2、走:古义:跑。

(录毕,走送之)

今义:行走。

3、汤:古义:热水。

(媵人持汤沃灌)

今义:食物煮后所得的汁水。

4、假:古义:借(以是人多以书假余)

今义:虚伪的,不真实的。

5、趋:古义:奔,快走。

(尝趋百里外从乡之先达执经叩问)

今义:趋向,归向。

(大势所趋,日趋繁荣)

6、小生:古义:青年,后生。

(隶而从者,崔氏二小生)

今义:指戏曲艺术中的一种角色。

7、去:古义:离开,乃记之而去。

(于是记下这番景致便离开了。

)今义:前

往,跟“来”相对。

8、微:古义:没有。

(微斯人,吾谁与归)

今义:细小,轻微。

9、披风:古义:在风中散开。

(柔梢披风)

今义:斗篷,一种披在肩上的没有袖子的外衣

五、几种特殊句式

1、倒装句

(1)宾语前置

(1)在否定句中代词“之”作宾语,经常把宾语提到动词前,形成宾语前置的句式。

如:

①弗之怠

正常语序应为“弗怠之”。

②城居者未之知也。

正常语序应为“未知之也”。

(2)疑问句中代词作宾语,经常把宾语提到动词前,形成宾语前置的句式如:吾谁与归?

正常语序应为“吾与谁归”。

(2)状语后置

①负者歌于途,行者休于树。

“于途” 是“歌”的状语,“于树” 是“树”的状语。

“歌于途”即“于途歌”,行“休于树”即“于树休”。

②冷光乍出于匣也。

“于匣”是“出”的状语,“出于匣”即“于匣出”。

③潇然于山石草木之间

“于山石草木之间”是“潇然”的状语,正常语序应为“于山石草木之间

潇洒者。

④不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

“于贫贱” “于富贵”介宾结构作状语后置,译:不为贫贱而忧心忡忡,不热衷于发财做官。

⑤刻唐贤今人诗赋于其上

“于其上”介宾短语作“刻”的状语,后置。

正常的语序应为“于其上刻唐贤今人诗赋”。

⑥多会于此

“于此”介宾短语作“会”的状语,后置。

正常的语序应为“多于此会”。

(3)定语后置

居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。

“高”是“庙堂”的定语,“远”是江湖的定语,后置。

正常语序应为“居高之庙堂”,“处远之江湖”。

2、判断句

(1)“……者,……也”,判断句式的标志。

①晦明变化者,山间之朝暮也。

②望之蔚然而深秀者,琅琊也。

(2)独用“者”或“也”也可表判断。

此则岳阳楼之大观也。

(“也”表判断)

3、互文句

①不以物喜,不以已悲。

译:不因为外物好坏和自己得失而或悲或喜

②将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

将士们的角弓被冻得拉不开,铁衣太冷,难以穿着。

4、省略句

(1)省主语

①从流飘荡,任意东西:

省略主语“我的小船”,译为(我的小船)随着江流飘荡,时而向东时而向西。

②性嗜酒,家贫,不能常得。

省略主语“五柳先生”,译为(五柳先生)生性喜欢喝酒,家中贫穷,不能

经常有酒喝。

③以其境过清。

省略主语,应为“(余)以其境过清。

”

④斗折蛇行。

省略主语“溪泉”,应为“(溪泉)斗折蛇行”。

译为溪水像北斗七星那样曲折,像蛇那样蜿蜒爬行。

⑤属予作文以记之。

省略主语“藤子京”,应为“(藤子京)属予作文以记之。

”

(2)省宾语

因以为号焉。

应为“因以(之)为号焉。

”译:于是就把(五柳)作为号了。

(3)省介词

①坐潭上。

“坐”的后面省略了介词“于”,应为“坐(于)潭上。

”

②得之心而寓之酒也。

两个“之”后都省略了介词“于”,应为“得之(于)心而寓之(于)酒也

③寓逆旅

“寓”字后省略了介词“于”,应为“寓(于)逆旅。

”。