心中之书_从笔迹心理学角度浅析苏轼的书法艺术

- 格式:pdf

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:2

艺术论坛Arts circle 美术界ARTS CIRCLE 2010/1苏轼是中国文明史上一颗耀眼的明珠,他的光芒是其他人不可代替的。

他的文章居“唐宋八大家”之首;他把词从诗的附庸地位中解脱出来,开创了豪放词派的先河;他的绘画奠定了写意绘画的理论基础;他的书法位于“北宋四大家”之首,他是中国书法史上最具浪漫主义个性和浓郁书卷气的书法家。

总之,他对诗词歌赋、书画音律无所不精。

像这样全才的、百科全书式的人物在中国和世界文艺史上都是杰出的和少有的。

苏轼在书法艺术上能够另辟蹊径,别开生面,创新“古法”,他提出许多书学观点,为书法艺术的发展作出了巨大贡献。

钱穆在《国史大纲》的扉页上曾写过:一个国家的公民对于本国以往的历史需保持“温情和敬意”。

我想具体推之于本国书法史,对于沿着中国书法发展脉络前行的先驱们也应该以相同的态度对之。

笔者带着这种“温情与敬意”对苏轼书学观点作一浅析。

主张将学问文章与书法艺术连接在一起回顾历史,不难发现中国历史上几乎所有书法家都具有极高的艺术修养。

没有这种修养便不可能悟到书法艺术的真谛,如苏轼之前的书法家王羲之、颜真卿都有极深的文学功底。

但他们只是将自身修养所培养的艺术审美灌输到自己的书法作品中,并没有明确提出学问与书法的关系。

这种状态的改变直到苏轼的出现。

以苏轼为代表的宋代文人书风,强调书法要能表现出渊博的学识,即带有所谓的“书卷气”。

苏轼的书法作品最打动人的就是浓郁的书卷气,而这种书卷气又来自他那洒脱的人格与深厚的文化修养。

这一点我们从苏轼的文章里能得到考证。

苏轼明确“退笔如山未足珍,读书万卷使通神”,并提出“做字之法识浅、见狭、学不足三者,终不能见妙。

我则心目手俱得之矣”。

苏轼的这种主张一直影响中国的书法道路九百多年,直至今天。

高超的见解加上深厚的学养,自然超凡绝尘,脱去俗气。

苏轼谈自己的文章快意的话,如“言有尽有意无穷者天下之至言也”及“及大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生”,正可以用来形容苏轼自己的书法艺术。

简述苏轼书法艺术特色苏轼的书法特点之一就是结字扁平、横轻竖重。

他的作品呈现出扁平的结字形态,与颜体的书法特点相呼应。

这种书法风格在《赤壁赋》、《洞庭春色赋》等作品中都有所体现。

1、书法风格:苏轼的书法风格主要以楷书为主,但其行、草、隶也有不俗表现。

其中,楷书独具一格,字形秀丽,笔画工整,章法精致,构图整体感强,是中国书法世界中的一朵奇葩。

苏轼的书法有很高的艺术境界,充满了诗情画意,让人感受到他具有丰富的人文思想和浓郁的艺术气息。

2、书法特点:苏轼的书法有三个突出特点:一是墨韵浑厚,遒劲有力;二是结构严谨,章法协调;三是笔画灵动,自由流畅。

苏轼在书法创作中给人留下最深刻的印象是他的自由和舒展。

从笔画到整体的布局,都散发着自由的气息。

他的书法像是抽象的诗歌,很少有丝毫的拘束性,能够让观者感受到流畅和自由。

3、诗书合一:苏轼的书法艺术更是与其文学创作相辅相成。

书法与诗歌甚至可以说是互通的。

苏轼在其书法中融入了丰富的文化内涵和情感,将诗意嵌入到字里行间。

既表达了文章的意境,又抒发了内心的情感和思想。

他的诗句不断地启迪着他的书法,而书法也不断地为他的诗歌注入新的灵性和美感。

4、意境深刻:苏轼在书法创作中所要表现出来的不仅仅是笔墨的技巧方法,更主要的是营造一种意境和氛围。

《行草中秋月》是他的代表作之一,其字体豪迈而威严,墨水湿润而浓重,犹如行云流水一般,释放出丰富的诗意,让我们不由自主地陶醉其中。

总的来说,苏轼的书法艺术充分展示了他浓厚的人文情感、丰富的文化内涵和深刻的思想意蕴,深受中华民族书法学者的推崇。

其卓越的书法成就不仅给我们留下了一笔可贵的文化遗产,更为我们展示了艺术在生活中的重要性和作用,成为后人学习和借鉴的良好范例。

苏轼的书法艺术赏析苏轼,字子瞻,号东坡居士,眉山(今属于四川)人。

苏轼及其父亲和弟弟都是以诗文著称,世称“三苏”。

苏轼擅长写行书、楷书,能文工画,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”。

绘画方面擅长枯木竹石,书法方面曾经遍学晋、唐、五代的各位名家之长,早从“二忘”,后从颜真卿、柳公权、褚遂良、徐浩、李北海、杨凝式处吸取各家营养,在继承传统的基础上努力革新,将各家之长融会贯通后自成一家。

他讲自己书法时说:“作字之法,识浅见狭学不足,三者终不能尽妙,我则心目手俱得之矣。

”他讲他的书法艺术创作过程时说:“我书意造本无法,点画信手烦推求。

”苏轼的书法重点在于写意,通过深刻理解书法中包含的艺术,应用传统的技法来展现书法艺术,又反过来在展现书法艺术的过程中进行创造,从而形成自己的特点。

一、苏轼的书法特点黄庭坚将苏轼书法风格分为早、中、晚三个时期,并称其书法早年姿媚、中年圆劲、晚年沉着,而这些时期的书法艺术表现都是与苏轼的人生经历息息相关的。

(一)早年时期书法特点苏东坡早期代表作为《治平帖》,其特点表现为笔触精到、字态妩媚。

对苏轼的人生经历进行分析可以知道,在去黄州之前,也就是1079年以前,是苏轼书法风格形成的第一个阶段。

在这个阶段,由于苏轼受到父亲酷爱书画的影响,自幼也非常喜欢笔砚和书画,还曾经尝试手抄经史来提升自己,在这其中,苏轼也收获了不少乐趣。

由此可见,苏轼在很小的时候便开始学习并创作书法,其早期流传下来的书法作品角度,以行书、小楷、楷书几种字体较为常见。

而最能体现苏轼书法艺术特点的则是行书和草书,行书的代表作有《奉喧帖》和《眉阳奉候帖》,这也是苏轼现在保存最早的两部书法作品。

世人评论,此两件书法作品的笔法劲爽,在点画及神韵方面都堪比王羲之的《兰亭序》,而且在书法的字里行间也可以感受到苏轼对于《兰亭序》的描摹痕迹。

苏轼行草书体的代表作为《宝月帖》,创作于治平二年,苏轼此时的作品已经具有丰富的点画特点,而且字里行间圆转流动,与王羲之的《初月帖》和《寒切帖》都有神似之处。

试论苏轼书法作品的“尚意”风格苏轼(1037年-1101年),字子瞻,号东坡居士,是北宋时期的一位著名政治家、文学家、书法家。

他的书法作品被誉为“苏轼体”,尤以其“尚意”风格而闻名于世。

苏轼的书法作品在艺术表现上强调了意境的创造和表达,注重笔墨的积墨、浓淡、点画的骨法,更加注重个人情感和审美追求的融入。

下面我将从这些方面来具体论述苏轼书法作品的“尚意”风格。

苏轼的书法作品强调了意境的创造和表达。

他注重用笔墨来表现自己的情感、思想和审美追求。

他的书法作品常常寄托着对自然景物的观察和感悟,如《赤壁赋》中的“抚今追昔,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,释纷去雠,奖贤重士,广建言功,振河北之阳,控江南之阴”,通过书法表达出对历史人物的崇敬和对壮丽场景的感慨。

苏轼书法作品中常常融入了自己的思想情感,表现出独特的艺术风格。

苏轼注重笔墨的积墨、浓淡、点画的骨法。

他的书法作品无论是行书、楷书还是草书,笔调都富有韵味,字体工整,气势雄浑。

他的笔墨用力有度,苍润兼备,且善于点画的骨法,营造出独特的艺术效果。

他的字体有时雄奇豪放,有时秀丽婉转,有时清细淡雅,有时潇洒飘逸。

苏轼笔墨的运用给人以极大的艺术享受,传达着作者的情感和思想。

苏轼的作品更加注重个人情感和审美追求的融入。

他认为书法是一种艺术创作的载体,应该充满个人情感和审美追求的体现。

他在书法作品中常常借助诗词等形式来表达自己的情感和思想,使书法具有了更为丰富的内涵和外在的形式美。

苏轼的书法作品不仅仅是练习技巧的产物,更是他内心的表达和心灵的释放。

这种个人情感和审美追求的融入,使得苏轼的书法作品具有独特的艺术魅力。

苏轼的书法作品以其“尚意”风格闻名于世。

他强调了意境的创造和表达,注重笔墨的积墨、浓淡、点画的骨法,更加注重个人情感和审美追求的融入,使得他的书法作品达到了文心墨韵的完美统一。

这种独特的艺术风格,使得苏轼的书法作品在千百年的岁月中依然能够给人以美的享受和思想的启迪。

大 众 文 艺27理论研究·美术摘要:苏轼的书法艺术在中国书法史上有着不可忽视的地位,以其精深的文学素养和风格独特的书法艺术成为传统型文人书家的代表。

本文将自己在研习苏轼书法艺术过程中所获得的深刻感悟,通过对其形式的三大要素,即笔法、结体与章法及其产生的意蕴进行剖析的方式阐释出来,并以资借鉴于当代的书法创作。

关键字:凝重;平和;自由;朴实在接触苏轼的书法之前,我一直以为苏轼只是诗词方面的一位巨擘。

他在诗词文学领域的卓越成就影响着千百年来一代又一代的人们,拥有着显赫的声名。

也正是由于他在文学史上夺目的光芒,以至于人们忽视了甚至是陌视着苏轼的书法艺术乃至他在中国书法史上所散发出的光和热。

苏轼的书法看似很平易,似乎并没有太多的技术含量。

在相当一部分人的最初印象中或许并不是很有吸引力,更何况在以二王为代表的妍美洒脱的书风已深入人心,并极大地左右着历朝历代的书学观念的情景下,要想获得更为持久的关注并能垂之千古绝非易事。

那么,苏轼在他的笔底下到底注入了何种元素使他的书法能让后人拱为世范,并精研之,深习之呢。

我们可以从书法的用笔、结体和章法三大形式要素及其所产生的意蕴来探析其艺术价值之所在。

用笔之法在古代书论中多有记载,苏轼的用笔之法,有这样几个特点:“不刻意求工”“偏侧锋”“横细竖粗”和“笔力凝重”。

苏轼曾自谓“我书意造本无法,点画信手烦推求”,“书无意于佳乃佳”,从中我们可以看出其作书的状态极为“随意”,当然他的这种“随意”得自于他坚实的基本功和对技巧的熟练掌握以及长期的修养和经验积累,同没有基本功而信手涂抹有着本质的区别,这是一种从“不自由”到“自由”的超脱,在这样心手两畅的自由之境,往往能带给书法自然天成的意韵。

尽管这种意韵的获得将或多或少打破“法”的严格限定,但这种意韵是唐代以来形成的严格法则之下难以获得的,更不用去论摘要精雕细琢,刻苦经营的用笔方式了。

由此,也就不难理解苏轼为何会成为宋代尚意的领袖之一。

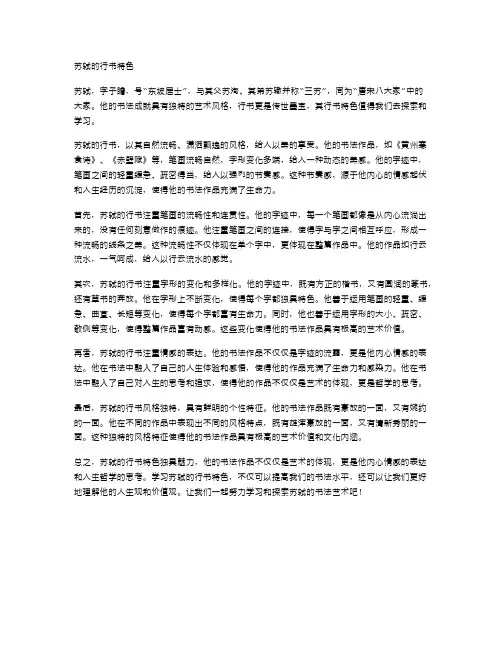

苏轼的行书特色苏轼,字子瞻,号“东坡居士”,与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”,同为“唐宋八大家”中的大家。

他的书法成就具有独特的艺术风格,行书更是传世墨宝,其行书特色值得我们去探索和学习。

苏轼的行书,以其自然流畅、潇洒飘逸的风格,给人以美的享受。

他的书法作品,如《黄州寒食诗》、《赤壁赋》等,笔画流畅自然,字形变化多端,给人一种动态的美感。

他的字迹中,笔画之间的轻重缓急、疏密得当,给人以强烈的节奏感。

这种节奏感,源于他内心的情感起伏和人生经历的沉淀,使得他的书法作品充满了生命力。

首先,苏轼的行书注重笔画的流畅性和连贯性。

他的字迹中,每一个笔画都像是从内心流淌出来的,没有任何刻意做作的痕迹。

他注重笔画之间的连接,使得字与字之间相互呼应,形成一种流畅的线条之美。

这种流畅性不仅体现在单个字中,更体现在整篇作品中。

他的作品如行云流水,一气呵成,给人以行云流水的感觉。

其次,苏轼的行书注重字形的变化和多样化。

他的字迹中,既有方正的楷书,又有圆润的篆书,还有草书的奔放。

他在字形上不断变化,使得每个字都独具特色。

他善于运用笔画的轻重、缓急、曲直、长短等变化,使得每个字都富有生命力。

同时,他也善于运用字形的大小、疏密、欹侧等变化,使得整篇作品富有动感。

这些变化使得他的书法作品具有极高的艺术价值。

再者,苏轼的行书注重情感的表达。

他的书法作品不仅仅是字迹的流露,更是他内心情感的表达。

他在书法中融入了自己的人生体验和感悟,使得他的作品充满了生命力和感染力。

他在书法中融入了自己对人生的思考和追求,使得他的作品不仅仅是艺术的体现,更是哲学的思考。

最后,苏轼的行书风格独特,具有鲜明的个性特征。

他的书法作品既有豪放的一面,又有婉约的一面。

他在不同的作品中表现出不同的风格特点,既有雄浑豪放的一面,又有清新秀丽的一面。

这种独特的风格特征使得他的书法作品具有极高的艺术价值和文化内涵。

总之,苏轼的行书特色独具魅力,他的书法作品不仅仅是艺术的体现,更是他内心情感的表达和人生哲学的思考。

书法中的哲学思考:苏轼的艺术人生苏轼,北宋文学家、书法家、画家,被誉为中国文人的代表之一。

他的书法作品以其深厚的哲学思考而闻名,展现了他在艺术道路上的探索与追求。

本文将从苏轼的书法作品中,探讨他的艺术人生中所体现的哲学思考。

一、以自然为师,追求真理苏轼的书法作品深受自然之美的启发,他在书写中注重模拟自然的流畅与姿态。

他常常比喻自己的毛笔为“小江小海”,在书法创作中力求捕捉到大自然中气势恢宏的力量与浩渺无边的气韵。

苏轼在《赤壁赋》中写道:“抚慰九泉之思,悲欢离合之事,尽在丹青之中矣”,可见他将自己的人生感悟与自然相融合,以表达真理之美。

二、寄情山水,表达心境山水画在中国文化中一直被视为对心灵的一种寄托和表达,而苏轼的书法作品也常常融入山水之意。

他以毛笔挥洒之势书写,仿佛置身于大自然之中,表达出自己对人生意义的思考和感悟。

他的作品中常常能看到山水之间的起伏、云雾之间的变幻,使人产生身临其境的感觉。

苏轼不仅以文字描绘山水景致,更通过描写山水的意境来抒发自己的情感和思想。

三、融入心性,达到境界苏轼的书法作品融入了他内心深处的情感与感悟。

他讲究以心驭笔,将内在的情感与对艺术的理解完美地呈现在纸上。

他深信“养心莫若静,树德莫若忠”,通过书法创作,他能够完全投入其中,沉浸于无拘无束的境界中,使人感受到他的志趣和胸襟。

他的作品洒脱自然,不拘一格,充满了艺术的魅力和个人的独特性。

四、笔墨情趣,表达价值观苏轼的书法作品中还体现了他独特的价值观和对人生的思考。

他善于运用字形、布局和墨色来表达自己对美的追求和情趣的追逐。

他的作品中富含了人生哲学、人情冷暖、以及对社会现象的思考。

通过他的笔墨,人们不仅能看到他对写意、工整与枯燥的思考,还能感受到他对人生、家国和社会的关注。

综上所述,苏轼的书法作品是他艺术人生的真实写照。

他通过书法创作,融入自然之美,表达自己对人生哲学的思考和追求。

他在笔墨中寄托了对山水的情感和对心灵的抒发,展现出他达到境界的追求。

浅析苏轼的书法特点和创作思想中国最专业的书画艺术品收藏学习、交流、交易平台,满足普通大众“亲近艺术、感悟生活”的文化空间!集书画交流、研讨、鉴赏、养生、文论于一体,旨在弘扬我国优秀传统书画艺术,宣传高端书画人才,打造优质的书画艺术交流平台。

苏轼,号东坡(1037-1101)北宋著名文学家、书画家。

诗词开豪放一派,为唐宋八大家之一。

苏轼长于行书、楷书。

作品肉丰而骨劲,笔圆而韵胜、态浓意淡、匀稳妍妙、体度安庄、气象雍容,藏大巧于古拙、以茂密寓空灵、淳厚遒劲、风神秀伟。

他的书法在宋代名列榜首,深受后人推崇,是因为他学识修养丰富,且对佛道哲学研究深入,体现在书法中,有一种“技近乎道”的精神之美。

苏轼书法风格苏轼擅长写行书、楷书,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”。

苏轼的书法特点。

有人第一眼便喜欢上了苏轼的书法,也有人对苏轼书法的第一观感不好。

黄庭坚也认为苏轼书法用墨过丰。

研究苏轼的书法与黄庭坚的书法,不难发现,在撇捺的书写上,甚至在结字上都有一个共同点,即都很舒展。

轻重错落,主要是指苏轼的书法,特别是行书中,字与字之间,经常会出现用笔一轻一重,致使字体一大一小错落分布的韵律感。

苏轼的书法于二王后独树一帜,别开生面。

其字丰满肥润,跌宕多姿。

笔墨寓意深刻,透露出深厚的文人学养。

苏轼书法还表达了强烈、深刻而含蕴丰富的意境。

在营造意境的同时又能将线条与文辞完美地结合起来。

苏书追求一种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的冲和淡远、自然萧散的风格,其书法美学思想对后世影响深远。

苏轼书法作为“宋四大家”之首,其成就十分显著。

苏书从“二王”、颜真卿、柳公权、褚遂良、徐浩、李北海、杨凝式各家吸取营养,在笔墨寄情、意境营造和风格评价方面颇多新意,体现出丰富的美学思想,对后世影响深远。

苏轼在书法美学思想方面强调笔墨寓意深刻,透露出深厚的文人学养。

追求含蕴丰富的意境。

并能将线条、文辞与意境完美结合起来。

崇尚一种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的冲和淡远、自然萧散的艺术风格苏轼《书林逋诗后》约书于1089-1091年(元祐四至六年)。

论苏东坡书法笔意之美一、笔意内涵分析在管窥苏东坡书法笔意之美前,我们首先需要明晰笔意的内涵,如此才能够引导我辈正确的审视苏老的书法作品。

所谓笔意者,即行书之间的意识、意念、意味的总和,是超然于笔法、笔势、字形之外的精神产物。

简言之,笔意是隶属于意识形态范畴的产物,是在笔墨之上的且具有更深刻内涵的东西。

对于笔意阐释,古往今来的文人骚客各有论定。

宋代书法家陈思所言“笔者心也,墨者手也,书者意也”,是从笔墨与笔意关系出发的论证。

清代宋曹所言“学书之法,在乎一心”则是阐明笔意的重要意义。

现目前,我们从欣赏书法维度观去,又不难发现:笔意实则书法之灵魂,其犹如蒙拉丽莎神秘微笑中蕴含的无穷意蕴一般令人无限神往。

欣赏书法就是要透过书法本身去探索其笔意,要极力剖开其形法而寻其内在的含义。

倘若我们不能从遒劲的书法中看到作者踌躇满志、意气风发、刚毅坚韧的内心,不能从姿态闲雅、飘逸潇洒的书法中窥探笔者与世无争、恬淡自适、心如止水的心境,那么我们就必然落入了“一叶障目不见泰山”的窠臼。

二、苏东坡书法笔意之美的三个特征(一)笔意之美在于“新”正所谓,苟日新,日日新,又日新。

创新是各个时代、各个领域、各个行业发展的源动力。

在书法艺术发展进程中,创新精神亦然是至关重要的。

纵观苏东坡之书法,如果我们平心静气的审视则不难探寻到它的“创新之美”。

苏东坡本人也曾说过“我书意造本无法,点画信手烦推求”这样的话语,此话也正是苏东坡在书法中力争创新的有力佐证。

苏东坡的笔意之新,主要表现在技法的另辟蹊径。

技法作为行书的重要元素之一,其是承载书法灵魂的形骸,自然也是笔意的外显方式。

苏东坡行书技法之新是显而易见,其技法既学习继承前人的风格特点,但又秉持了自己独有的艺术风气,从而形成了各种新的书写技法。

譬如苏东坡所书《黄州寒食诗帖》,其技法兼乎迅疾、稳健之气,又具变化无方之形,不同段落疏密适宜、参差错落,其颇似《兰亭集序》之风,但又秉持着一份审慎笃定以至书法起伏跌宕之中又不失工整。

谈苏东坡的书法思想谈苏东坡的书法思想苏东坡,即苏轼,为北宋文学家,书画家。

苏东坡的成就在书法历史上是很高的:在宋四家(苏、黄、米、蔡)中排在首位,他的“黄州寒食帖”被誉为天下第三行书。

苏东坡的书法思想主要包括美学思想和创作思想两大部分。

苏东坡书法在笔墨寄情、意境营造和书风评价方面颇多新意,体现出丰富的美学思想,对后世影响深远。

从学习苏东坡书法中,我感悟到其书法的美学思想主要体现在以下三方面:第一,寓意深刻的笔墨寄情。

苏东坡的《黄州寒食诗帖》彰显动势,洋溢着起伏的情绪。

诗写得凄凉惆怅,通篇起伏跌宕,迅疾而稳健,痛快淋漓,一气呵成。

错综变化的线条,寓意深刻的笔墨,表现了作者复杂的内心世界。

整篇帖或促局、或开张,或拙涩顿挫,或奔放不羁,线条的律动伴随着时空节奏剧烈变动,使观者心境震荡,产生一种莫可名状的压抑感。

“也拟哭途穷,死灰吹不起”每一点画都透露出不寻常的分量,字里行间仿佛注入了作者的全部悲哀。

然而凝重、厚实的线条则表达出作者顽强的生命力和包容一切的气度。

苏东坡将寓意深刻的情怀透过笔墨完完整整地表达了出来。

第二,含蕴丰富的意境营造。

《黄州寒食诗帖》之所以在书法作品中特立非凡,数百年来时时叩动人们的心弦,是因为它表达了强烈、深刻而含蕴丰富的意境。

书法作品要有意境,从作者的命意、精神状态,到构成作品的各种因素的融合,是不可缺少的前提。

线条是书法艺术主要的形式手段,文辞是书法作品的题材内容,线条与文辞的完美结合才会构成美妙的意境。

《黄州寒食诗帖》中,线条时间节奏、空间节奏的丰富变化使作品传达给人们的不仅仅是一种激情,而是这种激情生发、推移的过程,作品中生发、推移的过程与人们的生活体验相契合,因而特别自然、真实,从而不知不觉把人们引向意境深处。

第三,冲和淡远的书风评价。

苏东坡对于书法作品风格的评论,反映出他书法美学思想的另一重要方面。

苏东坡对于书法的风格是持兼容态度的,他强调书法风格的多样性。

他对杜甫“书贵瘦硬”的审美观提出异议,认为“短长肥瘦各有态,玉环飞燕谁敢憎?”书法艺术具有不同的风格和个性,肥瘦各有特点,不应厚此薄彼。

苏轼行书风格艺术特征略论

苏轼是中国北宋时期著名的文学家、书法家和政治家,他的行书风格在中国书法史上有着重要地位。

苏轼的行书风格艺术特征可以从以下几个方面来略论。

首先,苏轼的行书具有豪放洒脱的特点。

他的行书笔势遒劲有力,气韵生动,富有变化,具有很强的个性特色。

在书写中常常表现出潇洒奔放的风格,给人以豪迈激昂之感。

其次,苏轼的行书注重笔墨的运用。

他善于运用浓淡、点画、虚实等技法,使得作品的墨色浓淡变化丰富,线条流畅有力,具有很高的艺术价值。

他的行书作品中常常能够看到墨色的层次感和笔墨的丰富变化。

另外,苏轼的行书注重结构的安排。

他擅长运用构图的技巧,善于掌握整体布局和结构的平衡美感,使得作品在视觉上具有和谐统一的美感,给人以愉悦的感受。

此外,苏轼的行书作品富有情感。

他的行书常常能够表现出他内心深处的情感,如悲愤、豪放、忧郁等,使得作品更具有感染力

和艺术感染力。

总的来说,苏轼的行书风格具有豪放洒脱、笔墨运用的精湛、结构安排的巧妙和情感表达的丰富等艺术特征。

他的行书作品在中国书法史上占有重要地位,对后人的书法艺术产生了深远的影响。

苏轼

笔迹

的心

理分

析

(转)

字迹写得稳重,部分笔画比较伸展,收笔比起笔写得用力,反映苏轼有理想,有抱负,但也讲究

实际,能够把自己的理想与现实结合起来。

字迹写得平稳,竖笔画写得直而用力均匀,反映苏轼正直,不畏权贵,关心民间疾苦。

字迹架构比较紧凑,反映苏轼在社会生活中的表现并不是很活跃,社交范围比较窄,仅限于比较

亲密的朋友,跟亲密的朋友相交深厚。

笔迹架构比较紧凑,反映苏轼善于克制自己的情感,做事认真负责。

横笔画向上倾斜,并且书写平稳,反映苏轼积极进取,有理想,有目标。

字型多为向右倾的扁形,反映苏轼有理想,有抱负,积极进取,勇于开拓,为人热情,热爱生活,

乐于助人,能体察民间疾苦。

有些字迹的笔画比较凝重,书写的速度慢,反映苏轼是位喜欢思考的人,字与字之间的间距比较

疏朗,在整个比较紧凑的笔迹中有部分笔迹比较展

放,反映苏轼的思考不是纯理性、纯逻辑性的思考,

他的思考的内容多是集中在关于人文方面的思

考。

字与字的间距疏朗,书写速度偏慢,书写压力中等,反映苏轼苏轼对一个问题的思考要比实际中

开始一个计划所需要的时间长很多,是位善于思考

的人,但缺乏行动力。

字迹刚中有柔,在拐角的地方线条比较圆润,反映苏轼在处理事情时既果断又有弹性,既坚持自

己的立场,又能采纳别人的意见。

也反映苏轼性格

中既有刚强正直的一面,也有比较包容,灵活的一

面,具有忍耐力和适应性。

一般来说,除非他的价。

试论苏轼书法作品的“尚意”风格苏轼的书法特点在于他注重表达自己的个性和情感,他的书法作品是在无须顾及其他人和当时流行的书法风格的基础上,以自己对书法的理解和对自己的创造力的追求为出发点的。

他注重笔墨的自由发挥以及对情感表达的深刻,这也是苏轼书法最大的特点。

苏轼书法的基本风格是“尚意”,即强调作品中的情感体现、气韵、墨思,注重笔墨的疏密轻重和力度的变化,显得神韵独特。

在苏轼的书法作品中,为了凸显自己的情感和心态,他常常将自己的思想倾诉于墨中,把墨化成了思维的延伸。

但是,他的书法并不是一味的情感和感性的喜怒哀乐的表达,而是在情感的基础上有着深刻的理性和创造力。

苏轼书法的笔法和墨色也是十分出色的,他的笔法一方面注重“气韵生动”,即笔画在运用中使之有生命力,另一方面强调“形神兼备”,即形态特征与意味表达相一致。

在笔趣方面,苏轼善于删繁就简,用笔疏密方正,浓淡适宜,以及用笔愈精愈透。

在墨色方面,苏轼常常喜欢选择黑色的颜料,以达到清新、淡雅的效果。

另一个苏轼书法的特征是他善于创新,借鉴,发扬传统的书法特点和艺术风格。

苏轼在书法艺术的创新和突破中始终围绕着传统书法的“钧师”,如颜真卿、柳公权、怀素、李邕等,他在借鉴传统书法技巧的同时,注重表达自己的创意和创造性。

苏轼以传统书法的内涵为基础,在形式和笔墨的表现上追求创新,以及创造自己的艺术神韵和个性化风格,更突出了充满自信和冲击力的艺术魅力。

综上所述,苏轼书法作品的“尚意”风格突显在情感表达、气韵、墨思等方面,注重笔墨的疏密轻重和力度的变化,善于删繁就简,用笔愈精愈透。

苏轼以传统书法技巧为基础,在形式和笔墨表现的创新上追求创意和创造性,使他的书法呈现出充满自信和冲击力的艺术魅力,成为中国书法艺术中又一个耀眼的典范。

试论苏轼书法作品的“尚意”风格苏轼(1037年-1101年),字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书法家。

苏轼书法以行草著称,他的书法作品体现了独特的“尚意”风格。

本文将从苏轼的书法作品中探讨“尚意”风格的特点。

苏轼的书法作品充满了意境和情感,他在书写时常常追求意境和情感的最高境界,这就是所谓的“尚意”。

在苏轼的书法作品中,我们可以感受到他的心情、情感以及内心的境界。

他曾说:“心即字眼,执笔便是动心之境。

写时心脉动,心神浩荡,字蕴真情。

心有所动,笔有所行,方可天然回笔。

”可见苏轼在书写时是以自己的心情和情感为根据,以表现意境为目的。

他所追求的不是字的工整,而是在行草中表达自己内心的情感和意象。

苏轼的“尚意”风格的另一个特点就是变化多端。

他的书法作品在构图、用笔、章法以及气韵上都变化多端,富有灵动和生气。

他常常运用自由而变化的笔势,使得作品富有生气和活力,不拘泥于形式,而是追求在自由变化中展现出自己的心情和意境。

他曾说:“笔端的变化曲直,去留,深浅,流畅婉约,拘劲恬静,是以生动,蒙括心神。

”可见他所追求的是在自由变化中抒发自己的情感和意象,而不是拘泥于形式。

苏轼的“尚意”风格还体现在他的作品中具有浓厚的个性。

苏轼的书法作品所表现出的个性十分鲜明,他的作品不拘泥于传统规范,而是以自己独特的方式表现出内心的情感和意境。

他的作品中能够感受到他独特的气质和风采,这种个性化的表现使得他的作品充满了魅力和吸引力。

他曾说:“字源于心,心在笔端,笔端中心,心念即爽利,凝重。

行草中,意境真源,怀俭有任,若魔若仙,魂附其间。

”苏轼之所以能够以自己的方式传达自己的情感和意境,正是因为他所追求的是以心为笔端,以意境为灵感,这使得他的作品具有鲜明的个性和独特的魅力。

苏轼的书法作品体现了独特的“尚意”风格。

他在书写时充分追求意境和情感的最高境界,他的作品变化多端,富有灵动和生气,具有浓厚的个性,这些都使得他的作品充满了魅力和吸引力。

试论苏轼书法作品的“尚意”风格苏轼(1037年-1101年),北宋时期著名的文人,他不仅是杰出的诗人、散文家,同时也是一位出色的书法家。

他的书法作品独具特色,形成了独特的“尚意”风格。

苏轼的书法作品以“尚意”为核心,强调意境的表现和个性的展现。

他注重用笔自如,运用了多种书法技法,包括行草、楷书、隶书等,形式多样,风格独特。

他的书法充满了激情和个性,展现了他独特的审美追求和个人气质。

苏轼的书法作品注重意境的表现。

他擅长以笔墨表达自己的情感、思想和意境。

他注重墨色的浓淡变化,以及线条的流畅与变化,通过对字形的处理和结构的布局,使作品更具有韵律感和节奏感。

例如他的《赤壁赋》中的“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”一段,用笔有力,墨色浓郁,线条流畅,凸显了文章的豪放和激情。

苏轼的书法作品个性鲜明。

他的字体自由而个性化,常常注重笔势的流畅,以及对文字的厚度和形状的处理,形成了独特的个人风格。

他的字体柔中有刚,刚中带柔,既有典雅之处,又有豪放之感,给人以深刻的印象。

例如他的《东坡快雪时临沂州观结构写尺寸》中的字体,线条流畅而饱满,笔画鲜明有力,整体效果独特精妙。

苏轼的书法作品注重个人情感的表达。

他通过书法作品来表达自己的情感和思想。

例如他的《秋夜将明·银烛秋光冷画屏》一词,用笔飘逸自然,墨色淡雅,凸显了寂寥、清寒的秋夜之感,抒发自己的思乡之情。

苏轼的书法作品具有独特的“尚意”风格,注重意境的表现和个性的展现。

他通过丰富多样的书法技法,以及个人情感的表达,塑造了自己独特的艺术形象。

他的书法作品不仅展示了他的才华和艺术追求,同时也给人以深刻的触动和思考。

他的书法作品不仅是文学艺术的表现,更是他个人思想情感的抒发和自我价值的彰显。

如棉裹铁大巧若拙——浅谈苏轼的书法艺术和美学思想(蒲建英)如棉裹铁大巧若拙——浅谈苏轼的书法艺术和美学思想◾️蒲建英【内容摘要】本文从观照苏轼的书法艺术出发,阐述了他的美学思想。

文中指出尚自然是苏轼文艺创作一贯的审美追求,是他书法美学思想的核心。

作者认为他的书法艺术和美学思想正是艺术品的“外”与艺术家的“内”的情动于衷、法乎于外的体现。

文中循着“内”与“外”的这一对关系,论述了苏轼书法美学思想中的“本与末、道与艺、人品与书品”的辨证关系,并指出:苏轼书法美学思想体系的完整性即是在这个内涵不断充实,外延不断扩展的过程中形成的。

文中对苏轼书法的特点及中国书法的审美意味和时代风尚以及书法的形式法则作了深入浅出的解析。

【关键词】苏轼书法美学一、序言苏轼在书法艺术上的造诣很深,他早年得法二王,其字“风姿妩媚”;中年后学颜字并结合魏晋风貌,创立了自己的新风格,笔画渐趋粗壮,媚中带骨,端庄淳朴,丰满肥润,跌宕生姿;晚年字在凝重厚实中添豪劲。

他广学前人书法,不求“形似”,而注意神韵,集各家之长。

《黄州寒食诗帖》粗壮丰满的笔画,左密右疏或右密左疏的字形,真行相间。

《杜甫桤木诗卷》是他的行书名迹,丰劲凝重,内美外拙。

传世信札中有的瘦劲秀润,如《久上人》;有的雄健庄重,如《董侯》,风格多变。

《祭几道文卷》是苏轼近于真书的代表作。

苏字着重笔画内在的刚健,要求“锋藏画中,力出字外”。

喜用鸡毛软毫。

他自评“余书如棉裹铁”,《学古绪言》中称他书法是“藏巧于拙”,均概括了苏字的特点。

二、书内——心灵流淌苏轼字如其人,书法成就和他勤学苦练、勇于创新,以及才华出众、学识渊博是分不开的。

他的书法于二王后独出冠时,别开生面,“有天真烂漫之趣” 。

他说:“故仆书尽意作之似蔡君谟,稍得意似杨风子,更放似言法华”,这说明不同创作状态下,其书法风格和艺术成就也不一样。

《法华经》的要义是一切众生皆能成佛,苏轼借此比喻自己放意写字,字字都得正果,只有在放意的状态下才能进入书境,真实地表现出个性和神采。

大 众 文 艺大110摘要:苏轼是我国书法史上杰出的书法家,其论书崇尚意趣。

本文对我国古代丰富的汉字笔迹心理学思想以初步的论举。

以个性、情绪、品德等心理因素与笔迹的关系中透视苏轼的书法艺术。

关键词:苏轼;书法艺术;笔迹心理学;“书如其人”笔迹学(Graphology)属于实用心理学的范畴,因此也叫笔迹心理学。

作为边缘学科,它是以书法学的内容和方法研究人的心理、生理和行为,所以又可称为书法心理学。

近年,笔迹学在欧美各国发展迅速,并进入实用阶段。

汉字在千百年书写活动的实践中,铸就了中华民族高度的智慧、精神和性格,寓含着丰富的民族文化,比其他文字更具特色。

汉字为西方笔迹学界所注目,已成为各国笔迹学家研究的重要课题之一。

就“书如其人”这个书法思想而言,人的个性、情绪、品德等心理因素与书法笔迹的关系是极其紧密的,一些书家研究者对其也做过许多具体的阐述。

下v面笔者将从书法心理学这个角度进一步对苏轼书法艺术进行评析。

一、笔迹与个性苏轼作为一代书家,对艺术创作有着自己独特的见解。

笔圆韵胜是苏书的特点之一。

他的《黄州寒食诗帖》结字基本上趋向扁平,并在魏晋钟繇等人扁平结字的基础上加以夸张发展,更加强调横向笔画的伸展,抑制多数纵向笔画的作用,使通篇作品除有纵向的气势贯穿外,更加强了笔势横向发展的特殊意趣,缺少了长形或是纵势的字的调节,在视觉效果上显得平淡少变化,更好地衬托出此帖的意韵。

创设了一种静谧、舒适的情境,这就是“韵”胜。

而结体取横势,用笔“中锋”“偃卧”并用,用墨浓重不但形成了苏书风格,而且也体现了苏轼的个性特征。

苏书真迹的内在流露,很多棱角也体现了他本人提出的“书如其人”理论。

从他那一幅幅创世佳作的缝隙中恰当地流露出了他那率真自然、平淡含蓄的艺术个性。

苏轼笔画平腴饱满,字型偏扁,用笔上采用偃卧手法,这是苏轼的独特所在,而细品偃卧手法执笔,笔画自然放粗,再加之用墨较浓,必然使字象更为饱满。

现代笔迹心理学研究者,刘兆钟先生在其著的《笔迹探秘》中述,“笔画粗而浑圆表示其人性情敦厚,热诚,工作实实在在,注重实效,不喜欢搞形象虚景。

心胸豁达,度己度人,能适应环境。

”这真可谓是苏轼细致入微的个性写照。

苏轼47岁所书的《前赤壁赋》是其书风较稳定的时期。

一种冲淡融和的意态。

表现的是一种平和的美,而这种平和冲淡、深邃的美是他所追求的审美境界与理想,也是苏轼“尚意”书法美学的最高境界。

苏轼《评草书》中说“书初无意于佳,乃佳尔。

”就是要摆脱种种形式上的束缚,进入自由的创作状态,在书法中明明白白地表达自己的“意”以及自己内心感受与独特的心灵历程。

所以他说:“吾书虽不佳,然自出新意,不贱古人,是一快也!”他为什么“一快”,是因为“自出新意”,所表达的是他的内心感受,是一种自由的创造,所以是快乐的。

创新是为了确立一个书法家独特的艺术风格,苏轼的创新论,既追求新意,也向古人汲取精华,即是“自出新意”和“不贱古人”的辨证统一。

他还说:“出新意与法度之中,寄妙理于豪放之外。

”也就是说,“出新意”“豪放”必须出自“法度”“妙理”之中,从这里也可以看出苏轼艺术创新的基本准则。

这说明苏轼在“信手自然”的同时是十分谨慎地恪守法度的。

儒家的“经世致用”、道家的“崇尚自然”、禅宗的“清淡虚静”等思想对苏轼的书法理论和书法创作产生着深刻的影响。

二、笔迹与情绪情绪与书法创作的关系是十分紧密的。

情绪具有情境性、冲动性、外景性和不稳定性。

它往往是由某种刺激引起,一旦发生即表现于外,不易控制,当刺激影响减弱时,情绪也随之减弱或消失。

在书法领域中,古人论述情绪与书法创作的关系有很多。

首先,古人认为,书写内容对书写时的情绪状态有影响,所谓写“悲”则悲,写“忧”则忧。

孙过庭在《书谱》中写道:“(王羲之)写《乐毅》则情多郁;书《画赞》则意涉瑰奇;《黄庭经》则怡怿虚无;《大师箴》又纵横争折。

暨乎兰亭集,思逸神超,私门诫誓,情拘志惨。

所谓涉乐方矣。

言哀已叹。

”书家的创作心境不同,会在其所作书法作品的精神意蕴上相应地留下微妙的痕迹。

反过来说,书法的意蕴之美也因人而异,即便同一个书家,不同时期其作品风格亦有不同,究其原因,其根源乃在作者创作时,内在的情感状态不同。

孙过庭通过对王羲之书法作品的分析,道出了书写内容对书写者情绪的暗示作用。

另外,古人认为,不同情绪状态下,其书法风格亦有相应的变化。

对此,元代的陈铎曾在《翰林要诀》中作了精辟的概括:“喜怒哀乐,各有分数。

喜则气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽。

情有重轻,则字之敛舒险丽亦有浅深,变化无穷。

”再次,有人认为书法创作可以排解情绪,苏轼就曾说过:“忧愁不平气,一寓笔所骋。

”书者,抒也,或抒发积极情感,或泻泄消极情绪。

这一认识完全符合书法艺术活动的心理规律。

《黄州寒食诗帖》将许多对立的书法艺术语言如丰腴与瘦劲、横势与纵势、凝重与流动、萧散与端庄、豪放与平和等,有机地融合于一体。

尤其是在情感表达的波澜起伏,充满了感染力。

此帖总体上笔者认为就是围绕着一种情感的变化展开的,有一个起伏变化的过程,每一行有一个基本情调,全帖的总趋势也是由平和向豪放发展。

其前七行的书写基本是中规中矩的,基本体现出苏书的特点,结字取横势,以扁平的结构为主,偶尔掺用纵势,如“年”“中”。

前七行字型大小大致相同,没有明显的大小对比,表现出比较平和的风格特点;从“春江欲入户”开始的三行,行轴线开始出现变化,波动起伏开始增加,字形排列也不再是相对的整齐划一而是处于不断的正与斜的交替变化当中,情绪开始从平和向激越过渡;而后五行跌宕错落,充满了不可遏制的激情,尤其与前十行对比,用笔更有沉着痛快的感觉。

“衔纸君门深”一行,用笔畅达、无拘无束,不再受其用笔务求慢的影响,表现出一种率意的自然的奔放的审美感觉。

后五行的字明显大于前三行,尤其是从“破灶烧湿苇”到“衔纸君门深”这三行,在大量的横势厚实的结字中,有穿插使用瘦劲、细长的字形,如“衔”“纸”“苇”“见”等字,造成横向与纵向,丰腴与瘦劲的对比,而“苇”“纸”两字的悬针竖最有力的造成了竖心中之书——从笔迹心理学角度浅析苏轼的书法艺术王文影 (北京青年政治学院 北京市 100102)文艺评论大 众 文 艺111势的酣畅快感。

整体上看,字与字之间靠得紧密,使气氛显得较为压抑,同时又不时穿插疏朗灵空的感觉,如最多一行十字“容惜今年又苦雨两月秋”,最少一行五字“衔纸君门深”,而“年”“中”“苇”“纸”四个悬竖亦起着灵活空间的作用,也有效地调节了人的视觉感受与心理感受,而字形大小参差变化大大丰富了该作品的感染力。

“哭涂穷”三个字要比其他的字的大出几倍,就好似奏出了一段交响乐中的最强音,激昂而愤懑。

最终,“死灰吹不起”作者发出了无力的呐喊,这并不是弱者的悲泣,也不是无望的结局,这原本看似消极的思想在苏轼手中有其独特的诠释。

《黄州寒食诗帖》正是一种悲剧美的体验,读完此帖,那些破碎的美的事物产生的形象,总会在你的眼前晃动,小屋、渔舟、空疱、寒菜、破灶、湿苇、乌衔纸、坟墓、死灰,这些不是铅字,而是用淋漓尽致的书法形象,纺织着属于作者自己的艺术创造的意绪。

若说颜真卿的《祭侄文稿》是一种不加节制的激情表现,那么《黄州寒食诗帖》则是对激情加以控制的抒发,而这一切我们可以肯定地讲,都是在无心于书法创作的状态下任情恣性地挥洒,才不期而然地达到了最佳的感人效果,这也必然符合他“书初不意于佳,乃佳尔”的“尚意”书法创作心态。

三、笔迹与品德品德与书法的关系就是“书如其人”说在品德方面的进一步发挥。

即“人品书品论”。

唐太宗、柳公权、张怀瓘、郝经、项穆、朱和羹、刘熙载等人都持此说。

清代的朱和羹在《临池心解》中写道:“书学不过一技耳,然立品是第一关头。

品高者,一点一画,自有清刚雅正之气;品下者,虽激昂顿挫,俨然可观,而纵横刚暴,未免流露楮外。

”明代的项穆在《书法雅言》中也有类似的评价:“心为人之师,心正则人正。

笔为书之充,笔正则事正矣。

……欲正其书者,先正其笔,欲正其笔者,先正其心。

”“学书在法,而其妙在人。

法可人人而传,而妙必其胸之所得。

”意思是说,学习书法要遵守一般的法则、规律。

但重要的在于书法创作能够会贯通,妙出心裁。

书法的法则人人都易掌握,而要妙出心裁,则全靠个人的学识与修养,实质上以上所谓的立品第一、品高气正、心正人正、笔正事正、正书先正笔、正笔先正心,都是在论述人品与书品的关系,突出了立书品要先立人品,强调了人的品德对形成书迹、书风的重要作用。

苏轼在《书唐氏六家书后》中说:“柳少师书,本出于颜,而能出于新意,一字百金,非虚语也。

其言心正则笔正者,非独讽谏,理固然也。

世之小人,书字虽工,而其神情终有睢盱侧媚之态,不知人情随想而见,如韩子所谓窃斧者乎,抑真尔也?然至使人见其书而犹憎之,则其人可知矣。

”又在《题鲁公帖》中说:“观其书,有以得其为人,则君子小人必见其风采,非徒得其为人而已,凛乎若见其消卢杞而叱希烈。

何也?其理与韩非窃斧之说无异。

然人之字画工拙之外,盖皆有趣,亦有以见其为人邪正之粗云。

”上面所论深刻地阐明了书法与书者品德的关系。

一件书法作品总是与书者的生活经历、思想情趣、审美意识紧密相连,书家作书,都要表现其思想品性。

“心正则笔正”,反之亦然。

苏轼认为,通过笔墨中所蕴涵的作者思想情趣给人的感受,并对其字进行品赏,就能得知作书者或为君子或为小人。

苏轼的书论还阐发了人品高低决定书法价值有无的观点。

他在《书唐氏六家书后》一文中说:“古之论书者,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也。

”一个人如果没有好的品质,即使字再好也是不可称道的。

他评欧阳修书法说:“欧阳公书,笔势险劲,字体新丽,自成一家。

然工墨迹自当为世所宝,不待笔画之工也。

”欧阳修为人光明磊落,品质高尚,这正是其书法“为世所宝”的根本原因所在。

这一思想对后世的影响非常深刻。

苏轼的博大人格是高尚、无畏成其书法风格的基础。

书法艺术是率真性情的流露,自然而然的线的舒展。

朱光潜说过:“美不仅在物,也不仅在心,它在心与物的关系上面。

”书者在创作中,与其说是笔,不如说是用“心”在写,每一个点画都饱含着作者湿漉漉的情感。

“书初无意于佳乃佳尔”这个“无意”就是任情恣性之意。

性情是具体发挥于每个人身上的,而每个人都有自己的个性,若书法发挥了各自的情趣,那么即可称“自出新意”。

这就是苏轼书法艺术最可贵的地方,不仅尚“意”,而且重“新”。

苏轼自己说:“吾书如棉裹铁。

”“吾书不甚佳,然自出新意,不贱古人,是一快也。

”其个性恰当地与其书法艺术完美融合,从而体现了苏书特有的魅力。

正如他的《黄州寒食诗帖》章法奇正相生,内敛外张,在艺术表现上抒情性极强,个性鲜明,笔画之外充满着愤懑抗争的情感。

笔画浑厚中见俏丽,圆转中含劲挺,似颜真卿,与李北海神通。

书法艺术是中华民族的瑰宝。