中考物理声现象复习教案(I)

- 格式:doc

- 大小:208.50 KB

- 文档页数:9

九年级物理总复习教案声现象一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解声音的产生、传播和接收过程;(2)掌握声音的三个特征:音调、响度和音色;(3)了解声音与生活、科技的关系。

2. 过程与方法:(1)通过实验和观察,探究声音的产生和传播条件;(2)运用对比分析法,研究声音的特征;(3)联系生活实际,感受声音的应用和影响。

3. 情感态度价值观:(1)培养对物理学科的兴趣和好奇心;(2)提高环保意识,关注噪声污染;(3)认识声音在科技发展中的重要作用。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)声音的产生、传播和接收;(2)声音的三个特征及其影响因素;(3)声音在生活和科技中的应用。

2. 教学难点:(1)声音传播的动态过程;(2)声音特征的相互关系;(3)声音技术在现代科技中的应用。

三、教学过程1. 导入新课:(1)教师通过展示图片或视频,引导学生关注声音在生活中的应用;(2)提问:“你们知道声音是如何产生的吗?”引发学生思考。

2. 探究声音的产生:(1)学生分组实验,观察并记录声音产生的条件;(2)教师引导学生总结实验结果,得出声音由物体振动产生的结论。

3. 声音的传播:(1)教师讲解声音传播的原理,引导学生了解声波的传播特点;(2)学生通过实验或观察,验证声音在空气、液体和固体中的传播。

4. 声音的接收:(1)教师介绍人耳的结构和听觉原理;(2)学生通过实验或观察,了解声音如何被耳朵接收。

5. 声音的特征:(1)教师讲解音调、响度和音色的定义及影响因素;(2)学生通过实验或听觉练习,体验并区分声音的三个特征。

四、课堂小结教师引导学生回顾本节课所学内容,总结声音的产生、传播、接收和特征等方面的知识点。

五、作业布置1. 完成课后练习,巩固声音相关知识;2. 观察生活中的声音现象,举例说明声音的应用和影响;3. 预习下一节课内容,了解声音与科技的关系。

六、声音与科技1. 教学内容:(1)了解声波在科技领域中的应用,如超声波、次声波等;(2)学习声音信号的数字化处理,如音频文件压缩、回声消除等;(3)掌握声音技术在通信、医疗、工业等领域的应用。

初三物理总复习一声现象一、声音的产生与传播:声音的产生:物体的振动;声音的传播:需要介质(固体、液体、气体),真空不能传声。

在空气中的传播速度为340m/s。

二、乐音与噪声1、区别:动听悦耳的、有规律的声音称为乐音;难听刺耳的、没有规律的声音称为噪声。

与情景有关,如动听音乐在扰人清梦时就是噪声。

2、声音的三大特性:响度、音调、音色。

响度:人耳感觉到的声音的强弱;与离声源的距离、振幅、传播的集中程度有关。

音调:声音的高低;与声源振动的快慢(频率)有关,即长短、粗细、松紧有关。

(前者音调低,后者音调高)例:热水瓶充水时的音调会越来越高(声源的长度越来越短)音色:声音的特色(不同物体发出的声音都不一样)。

能认出是哪个人说话或哪种乐器就是因为音色。

3、噪声的防治:在声源处、在传播过程中、在人耳处;三、超声与次声1、可听声:频率在20hz—20000hz之间的声音;(人可以听见)超声:频率在20000hz以上的声音;(人听不见)次声:频率在20hz以下的声音;(人听不见)2、超声的特点及其应用(1)超声的方向性强:声纳、雷达、探测鱼群、暗礁等(2)超声的穿透能力强:超声波诊断仪(b超)(3)超声的破碎能力强:超声波清洗仪、提高种子发芽率四、与速度公式联合,解题时应依物理情景画出草图。

例:远处开来列车,通过钢轨传到人耳的声音比空气传来的声音早2s,求火车离此人多远?(此时声音在钢轨中的传播速度是5200m/s)解1:设声音通过钢轨传播的时间为t,则通过空气传播的时间为t+2,则依题意有:340(t+2)=5200t 解得t=0.14s则火车离此人的距离为s=vt=5200m/s0.14s=727.6m课堂练习:1、在城市道路常见如图所示的标牌,它表示的意思是:( )a.鼓号乐队不能进入;b.禁止鸣笛,保持安静;c.道路弯曲,行车注意安全;d.乐器商店的标志。

2.你的邻居搞装修十分吵闹,干扰你的学习和生活,下列哪一个是无效的:( )a.赶快将门窗关紧;b用棉花塞住耳朵;c将窗打开让空气加快流通;d.将棉被挂在窗户上。

中考物理总复习教案声现象教学目标:1. 掌握声音的产生、传播和接收的基本原理。

2. 了解声音的特性,包括音调、响度和音色。

3. 能够运用声学知识解释日常生活中的现象。

教学重点:1. 声音的产生和传播。

2. 声音的特性:音调、响度和音色。

教学难点:1. 声音传播的速度和条件。

2. 音调和频率的关系。

第一章:声音的产生和传播教学内容:1. 声音的产生:振动与声波。

2. 声音的传播:介质与声速。

教学活动:1. 通过实验演示声音的产生,让学生感受振动与声波的关系。

2. 讲解声音传播的原理,并通过实例说明声速的变化。

作业与练习:1. 解释声音产生的原理。

2. 描述声音传播的条件及影响声速的因素。

第二章:声音的特性1. 音调:频率与音高的关系。

2. 响度:振幅与声音的强度。

3. 音色:波形的特征。

教学活动:1. 通过实验让学生感受音调、响度和音色的变化。

2. 讲解音调、响度和音色的定义及影响因素。

作业与练习:1. 解释音调、响度和音色的概念。

2. 分析影响音调、响度和音色的因素。

第三章:声音的应用教学内容:1. 声音的反射:回声与混响。

2. 声音的吸收:吸音材料的应用。

3. 声音的利用:声波传递信息与能量。

教学活动:1. 实验演示声音的反射和吸收现象。

2. 讲解声音在生活中的应用实例。

作业与练习:1. 解释声音反射和吸收的原理。

2. 举例说明声音在生活中的应用。

第四章:声学综合练习1. 声学基础知识综合复习。

2. 声学问题的解决方法。

教学活动:1. 组织学生进行声学知识的自测。

2. 讲解声学问题的解决步骤。

作业与练习:1. 完成声学知识自测题。

2. 分析并解决声学问题。

第五章:声学与生活教学内容:1. 声学在生活中的应用实例。

2. 声学与环保。

教学活动:1. 讲解声学在生活中的应用实例。

2. 讨论声学与环保的关系。

作业与练习:1. 列举声学在生活中的应用实例。

2. 分析声学与环保的关联。

第六章:声学基础知识扩展教学内容:1. 人耳的听觉范围和听力感知。

《声现象》复习教案一、教学目标:1. 让学生复习并掌握声音的产生、传播和接收的基本原理。

2. 能够运用声学知识解释生活中的相关现象。

3. 培养学生的实验操作能力和观察能力,提高学生的科学思维能力。

二、教学内容:1. 声音的产生2. 声音的传播3. 声音的接收4. 声速5. 声音的强弱三、教学重点与难点:1. 重点:声音的产生、传播和接收的原理,声速的概念,声音的强弱。

2. 难点:声速的计算,声音的干涉和衍射现象。

四、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生思考和探索声音的相关现象。

2. 利用实验和观察,让学生直观地了解声音的产生、传播和接收过程。

3. 采用小组讨论法,培养学生的合作意识和团队精神。

4. 运用多媒体辅助教学,提高学生的学习兴趣。

五、教学过程:1. 导入:通过生活中的实例,引导学生关注声音现象,激发学生的学习兴趣。

2. 声音的产生:讲解声音是由物体振动产生的,并通过实验观察振动产生的声音。

3. 声音的传播:介绍声音在空气、水和固体中的传播,讲解声速的概念,并通过实验演示声速的测量方法。

4. 声音的接收:讲解人耳如何接收声音,包括听觉的形成过程,以及影响声音接收的因素。

5. 声音的强弱:介绍声音的响度、音调和音色,讲解声音的强弱与振幅、距离等因素的关系。

6. 课堂小结:对本节课的内容进行总结,强调重点知识点。

7. 作业布置:布置适量作业,巩固所学知识。

8. 课后反思:对课堂教学进行总结,分析学生的掌握情况,为下一步教学做好准备。

六、教学拓展:1. 声波的应用:讲解声波在医学、军事、工业等领域的应用,如超声波、声纳等。

2. 噪声污染:介绍噪声对生活和环境的影响,以及防治噪声的途径。

3. 声学仪器:介绍常见的声学仪器及其原理,如麦克风、扬声器等。

七、课堂互动:1. 提问:请学生回答声音的产生、传播和接收的原理,声速的概念,声音的强弱等基本问题。

2. 讨论:分组讨论声波在生活中的应用,如电话、广播等。

第二章声现象复习教案●教学目标一、知识目标1.知道声音是如何发生的.2.知道声音的传播要依靠介质,知道声音在不同介质中传播速度不同.3.知道回声测距的原理.4.知道乐音的三个特征.5.知道噪声的危害和控制.6.知道声的利用.二、能力目标通过对本单元知识的系统复习,培养学生应用所学知识解决实际问题的能力。

●教学重点应用声现象的有关知识解决实际问题.●教学难点组织指导学生通过复习,构建声学知识的知识网络.●教学方法讲练结合法.●教学用具实物投影仪.●课时安排1课时●教学过程一、复习本章知识,构建知识网络(板书)二、(2010年—2013年)本章吉林省中考题试题分析试题略三、典型例题(实物投影例题并讲解)[例1]如图所示是探究时常用的装置.(1)图中所示的实验说明;(2)乒乓球在实验中起什么作用?(3)本实验物理研究方法是(转换法)[例2]抽气时会有什么现象出现?说明什么?[例3]在装满水的长铁管一端敲击一下,在较远处的另一端将听到三次响声,为什么?解析:敲击铁管,使铁管发生了振动,发出声音.敲击声分别通过空气、水和铁进行传播,由于声音在这三种不同介质中的传播速度不同,所以听到三次声音.声音在铁中传播最快,水中次之,在空气中传播最慢,所以第一次听到的是铁传来的敲击声,第二次听到的是水传来的敲击声,第三次传来的是空气传来的敲击声.说明:本题用物体的振动产生声音以及声音在不同介质中的传播速度不同这两个知识点来求解实际问题,可以培养学生应用所学知识解决实际问题的能力. [例4]在运动场上百米赛跑时,终点线上的计时员为了计时精确,在计时时A.听见枪声同时按下跑表,因为耳朵的听觉灵敏B.看见发令枪散发的白烟同时按下跑表因为眼睛很灵敏C.凭自己掌握,听见枪声和看见白烟都可以按跑表,因为响声和白烟是同时发生的D.应该以看见白烟为准,因为光的传播速度特快,而声音传播的速度要慢得多[例5]已知超声波在海水中的传播速度是1450米/秒,若将超声波垂直向海底发射出信号,经过4秒钟后收到反射回来的波信号,求(1)海洋深度是多少?(2)这种方法能不能测月地距离?为什么?解答略控制噪声(三大途径)防止噪声产生(在生源处减弱)阻断噪声的传播(在传播过程中减弱)防止噪声进入耳朵(在人耳处减弱)课后反思按照近几年吉林省中考物理试题分析,本章在中考中的比例不大,分值2分,题型以填空题为主,属于简单题。

九年级物理总复习教案声现象第一章:声音的产生与传播1.1 声音的产生讲解声音是由物体的振动产生的。

通过示例和实验,让学生理解振动与声音的关系。

分析乐器的声音产生原理。

1.2 声音的传播解释声音在空气中的传播方式。

探讨声音传播的速度和影响因素。

引导学生思考声音在不同介质中的传播情况。

第二章:声音的特征2.1 音调解释音调与振动频率的关系。

通过实验和示例,让学生感受音调的变化。

分析常见乐器的音调特征。

2.2 响度讲解响度与振动幅度和距离的关系。

通过实验和示例,让学生理解响度的变化。

引导学生思考声音的响度在生活中的应用。

第三章:声音的反射与折射3.1 声音的反射解释声音在遇到障碍物时的反射现象。

通过实验和示例,让学生观察和理解反射声音。

分析回声的产生和应用。

3.2 声音的折射讲解声音在介质界面时的折射现象。

通过实验和示例,让学生理解折射声音的产生。

引导学生思考折射声音在日常生活中的应用。

第四章:声音的吸收与衰减4.1 声音的吸收解释声音在介质中被吸收的现象。

通过实验和示例,让学生观察和理解吸收声音的过程。

分析吸音材料的应用。

4.2 声音的衰减讲解声音在传播过程中的衰减现象。

通过实验和示例,让学生理解衰减声音的原因。

引导学生思考声音衰减在实际环境中的影响。

第五章:声音的应用5.1 声音与信息传递讲解声音在通信、广播等领域的应用。

分析声音在信息传递中的优势和限制。

引导学生思考声音信息传递的未来发展。

5.2 声音与音乐艺术解释声音在音乐创作和表演中的作用。

探讨不同乐器声音的特点和音乐表达效果。

引导学生欣赏和分析不同音乐风格中的声音运用。

第六章:声波的特性与测量6.1 声波的特性讲解声波的基本特性,包括振幅、周期、频率等。

通过实验和示例,让学生理解声波特性的测量方法。

分析声波特性对声音特征的影响。

6.2 声波的测量解释声级计等仪器的工作原理及使用方法。

通过实验和示例,让学生学会使用声级计进行声波测量。

引导学生思考声波测量在实际生活中的应用。

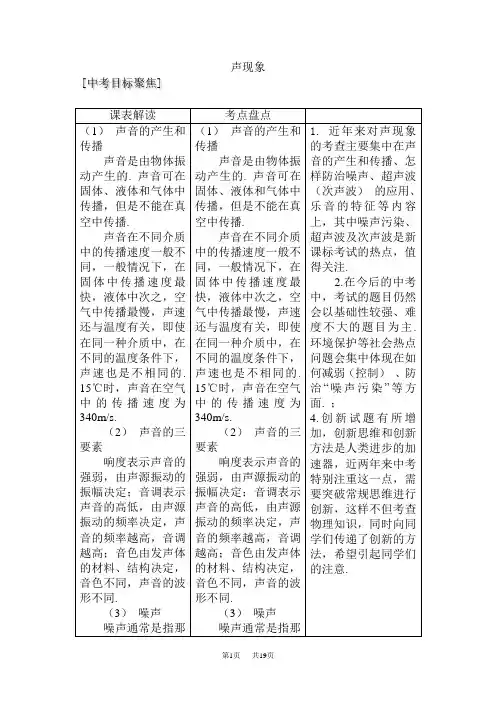

声现象 [中考目标聚焦]课表解读考点盘点(1)声音的产生和传播声音是由物体振动产生的. 声音可在固体、液体和气体中传播,但是不能在真空中传播.声音在不同介质中的传播速度一般不同,一般情况下,在固体中传播速度最快,液体中次之,空气中传播最慢,声速还与温度有关,即使在同一种介质中,在不同的温度条件下,声速也是不相同的. 15℃时,声音在空气中的传播速度为340m/s.(2)声音的三要素响度表示声音的强弱,由声源振动的振幅决定;音调表示声音的高低,由声源振动的频率决定,声音的频率越高,音调越高;音色由发声体的材料、结构决定,音色不同,声音的波形不同.(3)噪声噪声通常是指那(1)声音的产生和传播声音是由物体振动产生的. 声音可在固体、液体和气体中传播,但是不能在真空中传播.声音在不同介质中的传播速度一般不同,一般情况下,在固体中传播速度最快,液体中次之,空气中传播最慢,声速还与温度有关,即使在同一种介质中,在不同的温度条件下,声速也是不相同的.15℃时,声音在空气中的传播速度为340m/s.(2)声音的三要素响度表示声音的强弱,由声源振动的振幅决定;音调表示声音的高低,由声源振动的频率决定,声音的频率越高,音调越高;音色由发声体的材料、结构决定,音色不同,声音的波形不同.(3)噪声噪声通常是指那1.近年来对声现象的考查主要集中在声音的产生和传播、怎样防治噪声、超声波(次声波)的应用、乐音的特征等内容上,其中噪声污染、超声波及次声波是新课标考试的热点,值得关注.2.在今后的中考中,考试的题目仍然会以基础性较强、难度不大的题目为主.环境保护等社会热点问题会集中体现在如何减弱(控制)、防治“噪声污染”等方面. ;4.创新试题有所增加,创新思维和创新方法是人类进步的加速器,近两年来中考特别注重这一点,需要突破常规思维进行创新,这样不但考查物理知识,同时向同学们传递了创新的方法,希望引起同学们的注意.片,因此我们说因碎纸片在振动而推知鼓面在振动. 这种将不容易直接观察的细微现象,通过某种方式转化成直观、形象的现象表现出来,这种转换思想也是常用的一种方法[知识网络梳理][课前夯实基础] 基础知识巩固一、声音的产生与传播 1、声音的产生一切发声的物体都在 ,声音的传播必须依靠 。

初中物理复习声现象教案一、教学目标:1. 让学生掌握声音的产生、传播和特性,提高学生的实验操作能力和分析问题的能力。

2. 培养学生对声现象的兴趣,提高学生学习物理的积极性。

二、教学内容:1. 声音的产生2. 声音的传播3. 声音的特性:音调、响度、音色4. 回声和超声波、次声波的应用三、教学重点与难点:1. 重点:声音的产生、传播和特性,回声和超声波、次声波的应用。

2. 难点:声音传播速度的计算,超声波和次声波的特点。

四、教学方法:采用实验演示、讲解、讨论相结合的方法,引导学生主动探究声现象的奥秘。

五、教学过程:1. 导入:通过一个实验现象,让学生猜测声音是如何产生的。

实验现象:将一个正在发声的音叉接触到面上,面上的小球被弹起。

学生猜测:声音是由物体的振动产生的。

2. 声音的产生:讲解声音是由物体的振动产生的,振动停止,声音消失。

举例:打击乐器、弦乐器、管乐器等。

3. 声音的传播:讲解声音需要介质传播,真空不能传声。

讲解声音在空气、固体、液体中的传播速度。

举例:回声定位、声呐等。

4. 声音的特性:讲解音调、响度、音色的定义和区别。

讲解音调与频率的关系,响度与振幅、距离的关系,音色与材料和结构的关系。

5. 回声和超声波、次声波的应用:讲解回声的定义和应用,如回声定位、回声测距等。

讲解超声波的特点和应用,如声呐、B超、超声波速度测定器等。

讲解次声波的特点和应用,如自然灾害中的次声波检测。

6. 巩固练习:让学生回答以下问题:1) 声音是如何产生的?2) 声音是如何传播的?3) 音调、响度、音色有何区别?4) 回声、超声波、次声波有何应用?7. 总结:总结本节课所学内容,强调重点和难点。

布置作业:1. 声音的产生和传播实验报告。

2. 回声、超声波、次声波的应用实例。

3. 音调、响度、音色的区分和实例。

六、课后反思:通过本节课的复习,学生应掌握声音的产生、传播和特性,了解回声、超声波、次声波的应用。

在教学中,要注意引导学生通过实验现象,总结声现象的规律,提高学生的实验操作能力和分析问题的能力。

九年级物理总复习教案声现象一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解声音的产生、传播和接收过程;(2)掌握声音的三个特征:音调、响度、音色;(3)能够运用声学知识解释生活中的现象。

2. 过程与方法:(1)通过实验和观察,探究声音的产生和传播条件;(2)利用控制变量法,研究声音的特征;(3)运用声学知识,解决实际问题。

3. 情感态度价值观:培养学生的探究精神和团队合作意识,提高学生对物理学的兴趣。

二、教学重点与难点1. 重点:(1)声音的产生、传播和接收;(2)声音的三个特征及其影响因素;(3)声学在生活中的应用。

2. 难点:(1)声音传播的动态过程;(2)声音特征的数学表达及其关系。

三、教学过程1. 导入:通过播放不同乐器的音乐,让学生感受声音的特征,引发对声学知识的兴趣。

2. 声音的产生:(1)讲解声音产生的原理,振动产生声音;(2)展示实验,观察物体振动时的声音;(3)引导学生思考,总结声音产生的条件。

3. 声音的传播:(1)讲解声音传播的原理,介质传递声音;(2)展示实验,观察声音在空气、水中的传播;(3)引导学生思考,探讨声音在不同介质中的传播特点。

4. 声音的接收:(1)讲解人耳接收声音的原理;(2)展示实验,观察人耳对不同频率、响度的声音的反应;(3)引导学生思考,了解声音接收的局限性。

四、课后作业1. 复习本节课所学内容,整理笔记;2. 完成课后练习题,巩固知识点;3. 观察生活中的声音现象,尝试用所学知识解释。

五、教学反思1. 学生对声音产生、传播和接收的理解程度;2. 学生对声音特征的掌握情况;3. 教学过程中是否存在不足,如何改进;4. 学生对课后作业的完成情况,是否达到巩固知识的目的。

1. 音调:定义:音调是指声音的高低,由振动频率决定。

实验:通过改变物体振动的频率,观察音调的变化。

练习:分析不同乐器的音调变化,理解音阶的形成。

2. 响度:定义:响度是指声音的强弱,与振幅和距离有关。

九年级物理总复习教案声现象一、教学目标1. 让学生掌握声音的产生、传播和接收的基本原理。

2. 了解声音的特性,包括音调、响度和音色。

3. 能够运用声学知识解释生活中的声现象。

二、教学内容1. 声音的产生:物体振动产生声音,振动停止,声音消失。

2. 声音的传播:声音需要介质传播,可以在气体、固体和液体中传播,但不能在真空中传播。

3. 声音的接收:人耳听到声音的过程,包括声波进入耳道、振动鼓膜、传到听觉神经等。

4. 声音的特性:音调(与频率有关)、响度(与振幅和距离有关)、音色(与材料和结构有关)。

5. 声的应用:如回声定位、声波清洗等。

三、教学重点与难点1. 重点:声音的产生、传播和接收原理,声音特性的理解。

2. 难点:声音传播的介质和声波的传播特性。

四、教学方法采用问题驱动法、案例分析法和小组讨论法,引导学生主动探究声音的奥秘,培养学生的动手实践能力和团队协作精神。

五、教学准备1. 教具:多媒体课件、声波演示仪、实验器材(如音叉、尺子等)。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告册。

六、教学过程1. 导入新课:通过播放音乐或播放声波清洗钟表的视频,引发学生对声音的兴趣,引入声现象的学习。

2. 探究声音的产生:让学生用手掌拍打桌面,感受声音的产生。

引导学生思考:声音是如何产生的?需要什么条件?3. 学习声音的传播:讲解声音传播的原理,通过示例说明声音在不同介质中的传播情况。

组织学生进行实验,观察声波演示仪上的波形,加深对声音传播的理解。

4. 探究声音的接收:讲解人耳听到声音的过程,引导学生思考:为什么我们能听到声音?声音是如何被耳朵接收的?5. 学习声音的特性:讲解音调、响度和音色的定义和区别。

通过实验和示例,让学生体验不同特性的声音,培养学生的音感。

6. 声的应用:介绍回声定位、声波清洗等声学应用,引导学生思考:声音在生活中有哪些应用?7. 课堂小结:回顾本节课所学内容,强调声音的产生、传播、接收和特性的重要性。

九年级物理总复习教案—《声现象》复习课一、教学目标:1、复习声音的产生、传播、声音的特性、噪声以与声的利用等基础知识。

2、使学生通过复习理解声音产生的条件、传播的条件、控制噪声的方法以与声音在生活实际中的利用等知识。

3、会利用声速与运动的速度等知识解答简单的回声计算题4、熟悉中考在这部分的题型、热点考点的考查形式。

二、教学重点与考点分析:本章重点知识是声音的产生、传播、声音的特性、噪声与声音的利用。

其中尤以声音的产生条件、声音的三个特性、噪声的控制为热门考察对象。

本章安排2课时。

三、基础知识讲解(教师边讲基础边穿插基础题目练习):1、声音的产生:A、物体振动产生声音,振动停止,物体的发声就停止,但声音可继续传播。

B、固体振动产生声音的例子:敲打门、桌子、人在楼层上走动等等皆可使固体振动发声。

C、也体振动产生声音的例子:海水拍打海岸产生海浪声,又如著名的钱塘江大潮所产生的巨大的涛声。

D、气体振动产生声音的例子:子弹、炮弹快速穿过空气时产生的声音,秋风怒号。

2、声音的传播A、传播声音的物质叫做介质。

传声的介质有:空气(声波传播)、固体、液体(比较这几种物质传声速度、优劣)B、声速:是一个表示声音传播快慢的物理量,它的大小等于每秒内声音传播的距离。

声速与物质的温度、物质的种类有关。

一般而言,有v固>v液>v。

气15℃空气中声音速度为340m/s。

3、人听到声音的条件:A、声源在振动发声B、有传播声音的介质,如空气。

C、听觉器官完好:教师简要讲述人耳的结构,着重讲清楚鼓膜(形成起振)、听小骨(放大震动)、听神经(传到声刺激产生的神经冲动)、听觉中枢(形成听觉)这些部分的功能。

骨传导:人的头骨、颌骨等可接受声音刺激形成神经兴奋,并可把这些兴奋传递到听觉中枢形成听觉。

4、声音的三个特性:A、音调:声音的高低,也即通常所讲的“调子高低”问题。

①决定音调的因素:频率(教师再将一下频率的概念、单位)②人的听觉范围:20Hz~20000Hz③超声波:高于20000Hz的声音。

声现象的复习教案一、教学目标:1.通过复习,认识声音产生和传播的条件,了解乐音的特性。

2.了解现代技术中与声有关的应用,知道防治噪声的途径。

二、知识梳理:1.声音产生的条件:一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。

2.声音传播的条件:声音的传播需要介质,声音在真空中不能传播,一切气体、液体、固体物质都可作为传播声音的介质。

3.声音传播的速度:(1)在空气中340m/s(2)一般情况下,固体中声速>液体中的声速>气体中的声速(3)在同种介质中的传播速度还与温度有关。

例:1.关于“声音”,下列说法中错误..的是:( )A.声音是由物体振动产生的; B.声音可以在水中传播;C.声音可以在真空中传播; D.声音可以在传播过程中减弱2.小华在学习了“声音是什么”后,总结出以下四点,你认为其中错误的是()A.声音是靠物体的振动产生的B.声音以波的形式传播C.声音在固体中传播的速度小于340m/sD.声具有能量4.声音的传播的形式:声波。

声音的传播的实质:声能。

5.声音的反射—回声:(1)回声的产生:声音在传播过程中遇到障碍物被反射,反射回来的声音再进入人耳,这个声音叫回声。

(2)原声和回声的区分:如果回声到达人耳比原声晚0.1s以上,人耳就能够把回声和原声分开。

否则,回声将和原声混在一起,使原声加强。

例:1.夜深人静时,一个人在小巷行走,总觉得有脚步声跟着自己,为什么呢?(3)回声的利用:海洋的深度、测速。

6.乐音的三要素:(1)响度(声音的强弱或大小):决定于声源的振幅和人耳距声源的远近,且与是否集中向一个方向传播有关。

(例:喇叭的形状、热水瓶爆炸响声)(2)音调(声音的高低或粗细):决定于声源振动的频率。

(例:带着蜂蜜的蜜蜂)人耳能听到的频率范围是20~20000HZ。

人嘴能说的频率范围是20~20000HZ。

(3)音色(声音的特色):决定于声源的结构和材料。

例:1.新年联欢会上,小王在演出前调节二胡弦的松紧程度,他是在调()A.音调;B.响度;C.音色;D.振幅2. 男低音独唱时由女高音轻声伴唱,则男低音比女高音()A.音调低,响度大;B.音调低,响度小;C.音调高,响度大 D.音调高,响度小。

九年级物理总复习教案声现象一、教学目标1. 让学生掌握声音的产生、传播和接收的基本原理。

2. 使学生了解声音的特性,包括音调、响度和音色。

3. 帮助学生理解声音与生活、科技等领域的联系。

二、教学内容1. 声音的产生振动与声音的关系固体、液体、气体振动产生声音的实例2. 声音的传播空气、液体、固体传声的原理声速的概念及影响因素3. 声音的接收人耳的结构与听觉原理声音放大与传递的技术4. 声音的特性音调、响度和音色的定义及区分音调、响度和音色的影响因素5. 声音与生活噪声控制与环境保护声波在医疗、交通等领域的应用三、教学重点与难点1. 重点:声音的产生、传播、接收过程;声音的特性。

2. 难点:声音在不同介质中传播的原理;音调、响度、音色的区分与应用。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生探究声音的产生与传播。

2. 利用实验演示,让学生直观地了解声音的特性。

3. 结合生活实例,分析声音在实际中的应用。

五、教学过程1. 导入:通过简单实验或生活实例,引导学生关注声音现象。

2. 探究声音的产生:让学生通过实验或讨论,了解振动与声音的关系。

3. 学习声音的传播:讲解空气、液体、固体传声的原理,并通过实验验证。

4. 了解声音的接收:介绍人耳的结构与听觉原理,探讨声音放大与传递的技术。

5. 研究声音的特性:通过实验与分析,让学生掌握音调、响度和音色的定义及区分。

6. 声音与生活:结合实际案例,讲解声音在各个领域的应用及意义。

8. 作业布置:布置相关练习题,巩固所学知识。

六、教学评估1. 课堂表现评估:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答情况,以及实验操作的准确性。

2. 作业评估:检查学生作业的完成质量,关注对概念的理解和应用能力。

3. 单元测试:进行声现象的单元测试,评估学生对知识点的掌握程度。

七、教学策略1. 直观演示:利用实验模型、图示等直观教具,帮助学生形象理解声音概念。

2. 互动教学:鼓励学生参与讨论,通过小组合作探究,增强学生对知识的理解。

九年级物理总复习教案声现象一、教学目标1. 让学生掌握声音的产生、传播和接收的基本原理。

2. 使学生了解声音的特性,包括音调、响度和音色。

3. 能够运用声学知识解释生活中的声现象。

二、教学重点1. 声音的产生和传播2. 声音的三个特性:音调、响度和音色3. 声学在生活中的应用三、教学难点1. 声音传播的原理2. 音调和响度的区分3. 声学在实际问题中的应用四、教学方法采用问题驱动法、案例分析法和小组讨论法,引导学生主动探究声音的奥秘,提高学生分析问题和解决问题的能力。

五、教学准备1. 教学课件2. 实验器材:声源(如鼓)、接收器(如耳朵)、测量工具(如尺子)等3. 生活实例素材教案内容:一、声音的产生和传播1. 声音的产生讲解声音是由物体的振动产生的。

展示实验:鼓声的产生。

2. 声音的传播讲解声音需要介质传播,可以在气体、固体和液体中传播,但不能在真空中传播。

展示实验:声音在空气中的传播。

二、声音的三个特性1. 音调讲解音调是由声音的频率决定的,频率越高,音调越高。

展示实验:不同频率的声音。

2. 响度讲解响度是由声音的振幅决定的,振幅越大,响度越大。

展示实验:不同振幅的声音。

3. 音色讲解音色是由声音的波形决定的,波形越复杂,音色越丰富。

展示实验:不同波形的声音。

三、声学在生活中的应用1. 讲解声学在通讯、音乐、建筑等领域的应用。

2. 分析生活实例:电话通讯、音响设备、隔音措施等。

四、课堂练习1. 设计练习题,让学生巩固声音的产生、传播和特性的知识。

2. 让学生结合生活实例,运用声学知识解决问题。

五、课堂小结1. 回顾本节课所学内容,总结声音的产生、传播和特性的关键点。

2. 强调声学在生活中的重要性。

六、作业布置1. 让学生复习课堂内容,巩固知识点。

2. 布置练习题,提高学生对声学的应用能力。

六、声音的反射和折射1. 声音的反射讲解声音在遇到障碍物时会发生反射,形成回声。

展示实验:声音在墙壁上的反射。

第一章《声现象》考纲要求(1)理解声音产生和传播的条件。

(2)知道声音的特性以及减弱噪声的途径。

(3)了解声波在信息传播中的作用,了解现代技术中与声有关的应用。

典例剖析一:声音的产生与传播例1.关于声现象,下列说法正确的是()A.声音是由物体的振动产生的 B.超声波不是由物体振动产生的C.宇航员在月球上也可以直接交谈 D.声音在固体、液体中比在空气中传播得慢些例2.如图所示,小华将一只正在发声的音叉触及面颊有震感。

这个实验是用来探究()A.声音产生的原因B.决定音调的因素C.声音能否在空气中传播D.声音传播是否需要时间二:声音的特性例3.多种乐器合奏比单一乐器演奏的声音更丰富,因为不同种类的乐器各自具有独特的()A.音调B.响度C.音色D.频率例4.如图所示,老师用同样的力吹一根塑料吸管做的响笛,并将它不断剪短。

这是研究声音的()A.响度与吸管长短的关系B.音调与吸管长短的关系C.音调与吸管材料的关系D.音色与吸管长短的关系三:怎样控制噪声例5.以下四个措施中:①马路旁的房子的窗户采用双层玻璃;②城市禁止机动车鸣喇叭;③马路两旁植树;④高架道路两侧设隔音板墙。

对控制噪音污染有作用的是()A.①②B.②④C.①②④D.①②③④例6. 如图所示,是道路交通“禁止鸣笛”的标志,主要目的是为了控制城市的噪声污染,这种控制噪声的途径是()A.在人耳处 B.在传播途中 C.在声源处 D.以上方式都有四:超声波与次声波例7.以下利用了超声波的发射来获取信息的是()A.大象的“声音”交流B.蝙蝠的“回声”定位C.外科医生对结石病人的“超声”排石D.站在天坛中央说话,会感到声音特别洪亮例8. 有一种电动牙刷,它能发出超声波,直达牙刷棕毛刷不到的地方,这样刷牙干净又舒服,则下列说法正确的是()A.电动牙刷发出的超声波不能在空气中传播B.超声波不是由物体振动产生的C.超声波的音调很低所以人听不到 D.超声波能传递能量难点突破例9.在探究人耳怎样听到声音时,可以用肥皂膜模拟人耳的鼓膜。

《声现象》章末复习教案

技能迁移针对以下四幅图,下列说法正确的是(D)

A.甲图中,演凑者通过手指在弦上按压位置的变化来改变发声

的响度

B.乙图中,敲锣时用力越大,所发声音的音调越高

C.丙图中,随着向外不断抽气, 铃声越来越大

D.丁图中,城市某些路段两旁的透明板墙可以减小噪声污染

独立思考

小组讨论

小组订正

答案展示

学生通过

小组讨论

回答问

题:

综合训练1、测量船为了测量海洋的深度,采用了超声探测技术。

测量船

发出的超声波在某海域的传播速度是1200m/s,6秒后收到返

回信号,求该海域的深度。

2、小明住的楼房附近正在建筑一座新的高楼,汽车声、人声日

夜不停,十分嘈杂。

小明应当采取什么措施来减少噪声对他的

影响

3、已知空气可以传播声音,请设计一个简易实验,证明固体也

能够传播声音。

请写出实验所需要的器材、实验步骤以及实验

分析与结论。

要求设计的实验其有可行性,要符合安全原则。

4、( l )实验器材:

( 2 )实验步骤:

( 3 )实验分析与结论:

通过实验,让学

生能用学到的知

识解决实际中的

问题

作业1.大剧场的四周总是修得凸凹不平,设计师为什么要这样处理大剧场的墙壁

2.请你想象一下,如果声音的速度变为0.1m/s,我们的世界会有什么变化请写出三个有关合理场景。

甲乙丁

丙

抽气。