微生物学 病毒的分类

- 格式:pdf

- 大小:6.75 MB

- 文档页数:59

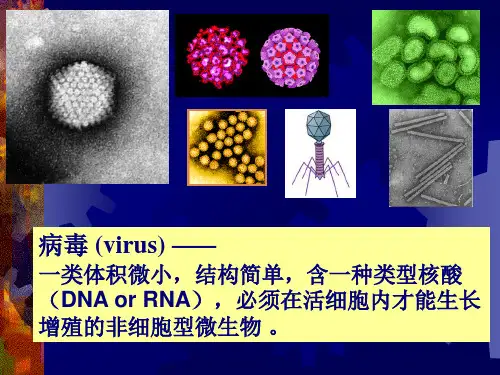

微生物学的病毒的名词解释在微生物学领域中,病毒是一种微小的传染性生物体,也是人类和其他生物体中最简单的生命形式之一。

病毒由核酸(DNA或RNA)和蛋白质组成,其尺寸非常小,只有细胞的几分之一甚至更小。

尽管病毒不是真正的活体,但它们能够在感染宿主细胞后进行复制和繁殖。

1. 病毒的结构病毒主要由保护核酸的外壳(外膜)和遗传物质组成。

外壳由蛋白质组成,它可以为病毒提供结构支持并保护核酸免受环境的影响。

病毒的核酸可以是DNA或RNA,其遗传物质携带了编码病毒蛋白质的信息。

2. 病毒的寄生性病毒被认为是寄生生物,因为它们需要寄生在宿主细胞内才能完成其复制和繁殖。

病毒通过连接到宿主细胞上的特定受体来感染细胞,并释放其核酸进入宿主细胞内。

一旦核酸进入细胞,病毒将利用细胞的自身机制来复制自己的遗传物质和制造蛋白质,然后装配成新的病毒颗粒。

3. 病毒的分类根据病毒的核酸类型、壳体结构和感染宿主的特点,病毒可以分为多个不同的家族和属。

病毒可以感染细菌、植物、动物和人类等不同类型的宿主。

一些常见的病毒家族包括噬菌体、腺病毒、带壳的病毒(如HIV和流感病毒)等。

4. 病毒的扩散途径病毒可以通过不同的途径传播到宿主个体中。

例如,空气传播的病毒通过患者的呼吸道分泌物(如飞沫)进入他人身体;食物和水源也可能被感染了病毒的个体所污染而成为传播途径之一。

此外,虫媒介传播的病毒,如蚊子传播的登革热病毒,也是一种常见的传播方式。

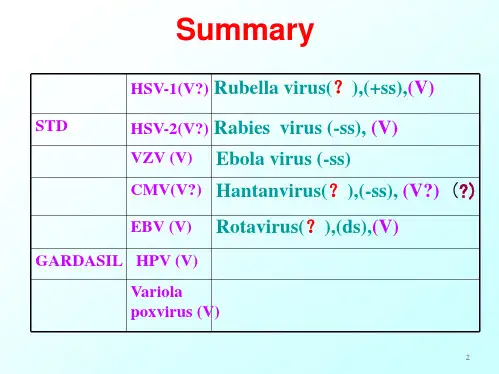

5. 病毒的疾病病毒感染可以导致广泛的疾病,包括感冒、流感、水痘、腮腺炎等。

一些病毒还会引发更严重的疾病,如艾滋病、登革热和埃博拉病毒感染等。

这些病毒可以对宿主的免疫系统造成损害,并破坏宿主细胞的正常功能。

6. 病毒的治疗和预防对于许多病毒感染,目前还没有有效的治疗方法。

然而,疫苗是预防许多病毒感染的有效手段。

疫苗可以通过激活免疫系统,使其产生抗体来抵抗病毒感染。

此外,保持良好的个人卫生和使用个人防护措施也是减少病毒传播的重要途径。

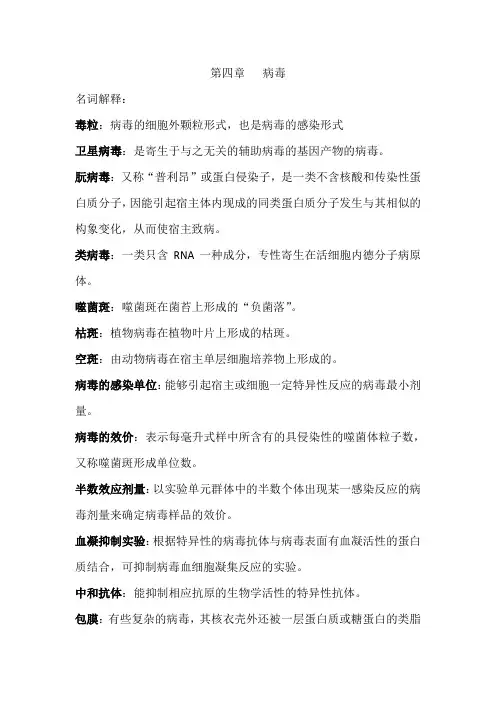

第四章病毒名词解释:毒粒:病毒的细胞外颗粒形式,也是病毒的感染形式卫星病毒:是寄生于与之无关的辅助病毒的基因产物的病毒。

朊病毒:又称“普利昂”或蛋白侵染子,是一类不含核酸和传染性蛋白质分子,因能引起宿主体内现成的同类蛋白质分子发生与其相似的构象变化,从而使宿主致病。

类病毒:一类只含RNA一种成分,专性寄生在活细胞内德分子病原体。

噬菌斑:噬菌斑在菌苔上形成的“负菌落”。

枯斑:植物病毒在植物叶片上形成的枯斑。

空斑:由动物病毒在宿主单层细胞培养物上形成的。

病毒的感染单位:能够引起宿主或细胞一定特异性反应的病毒最小剂量。

病毒的效价:表示每毫升式样中所含有的具侵染性的噬菌体粒子数,又称噬菌斑形成单位数。

半数效应剂量:以实验单元群体中的半数个体出现某一感染反应的病毒剂量来确定病毒样品的效价。

血凝抑制实验:根据特异性的病毒抗体与病毒表面有血凝活性的蛋白质结合,可抑制病毒血细胞凝集反应的实验。

中和抗体:能抑制相应抗原的生物学活性的特异性抗体。

包膜:有些复杂的病毒,其核衣壳外还被一层蛋白质或糖蛋白的类脂双层膜覆盖着,这些膜就是包膜。

一步生长曲线:定量描述烈性噬菌体生长规律的实验曲线。

增值性感染:这类感染发生在病毒能在其体内完成复制循环的允许细胞内,并以有感染性子代产生为代表。

非增殖性感染:这类感染由于病毒或是细胞的原因,致使病毒的复制在病毒进入敏感细胞后的某一阶段受阻,结果导致病毒感染的不完全循环。

流产感染:是一类普遍发生的非增殖性感染,有①依赖于细胞的流产感染:病毒感染的细胞是病毒在其内不能复制的非允许细胞②依赖于病毒的流产感染:由基因组不完整的缺损病毒引起的。

限制性感染:因细胞的瞬时允许性产生的,其结果或是病毒持续存在于受染细胞内不能复制,直到细胞成为允许细胞,病毒才能繁殖,或是一个细胞群体中仅有少数细胞产生病毒子代。

潜伏感染:是受染细胞内有病毒基因组持续存在,但无感染性病毒颗粒产生,而且受染细胞不会被破坏。

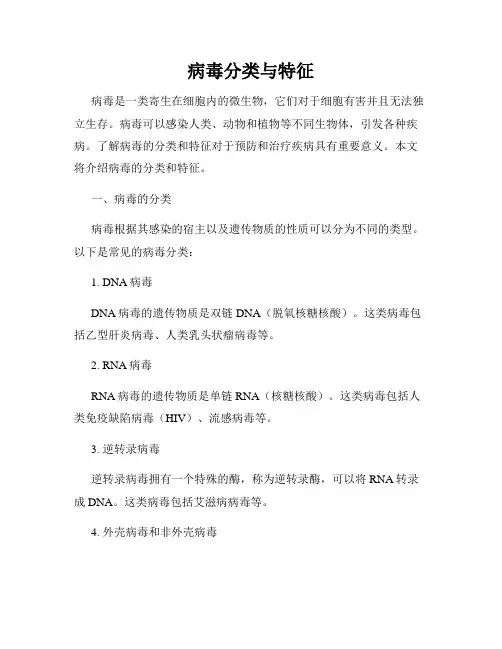

病毒分类与特征病毒是一类寄生在细胞内的微生物,它们对于细胞有害并且无法独立生存。

病毒可以感染人类、动物和植物等不同生物体,引发各种疾病。

了解病毒的分类和特征对于预防和治疗疾病具有重要意义。

本文将介绍病毒的分类和特征。

一、病毒的分类病毒根据其感染的宿主以及遗传物质的性质可以分为不同的类型。

以下是常见的病毒分类:1. DNA病毒DNA病毒的遗传物质是双链DNA(脱氧核糖核酸)。

这类病毒包括乙型肝炎病毒、人类乳头状瘤病毒等。

2. RNA病毒RNA病毒的遗传物质是单链RNA(核糖核酸)。

这类病毒包括人类免疫缺陷病毒(HIV)、流感病毒等。

3. 逆转录病毒逆转录病毒拥有一个特殊的酶,称为逆转录酶,可以将RNA转录成DNA。

这类病毒包括艾滋病病毒等。

4. 外壳病毒和非外壳病毒外壳病毒拥有一个包裹着遗传物质的外壳,能够保护病毒免受环境的影响。

非外壳病毒没有外壳保护,对环境的变化更为敏感。

5. 分节病毒分节病毒的遗传物质被分为多个片段,每个片段都编码着不同的蛋白质。

这类病毒包括流感病毒等。

二、病毒的特征除了基于遗传物质的分类,病毒还具有以下一些共同的特征:1. 微小尺寸病毒通常只有几十到几百纳米的大小,需要借助显微镜才能观察到。

2. 寄生性病毒无法独自生存,必须依赖宿主细胞进行繁殖。

病毒通过感染宿主细胞,将其变成自己的生产线,复制自身并释放到周围环境中。

3. 遗传物质病毒的遗传物质可以是DNA或RNA,它们携带了病毒的遗传信息和繁殖所需的蛋白质编码。

4. 蛋白质包壳许多病毒拥有蛋白质外壳,可以保护遗传物质免受外界环境的损害。

外壳也有助于病毒与宿主细胞结合和侵入。

5. 多样的寄主范围不同的病毒可以感染不同种类的生物体,包括人类、动物和植物等。

总结:病毒的分类和特征对于研究疾病的发生机理以及开发疫苗和药物具有重要意义。

通过了解病毒的种类和特点,我们可以更好地预防和治疗与之相关的疾病。

虽然病毒是人类和其他生物的威胁,但科学研究能够帮助我们理解并应对这一挑战。

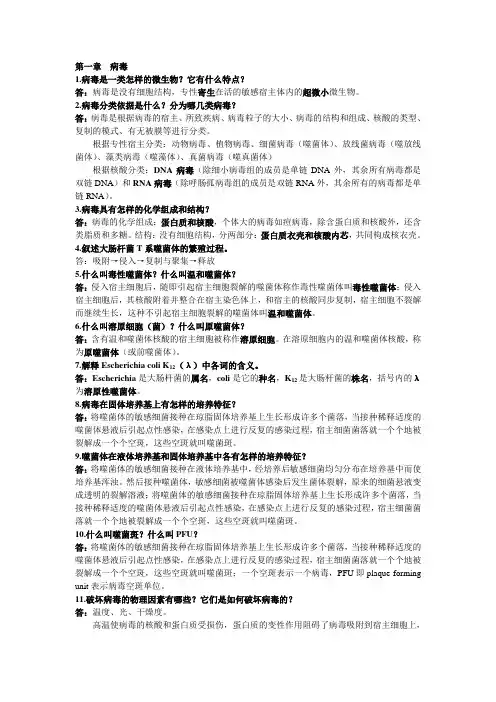

第一章病毒1.病毒是一类怎样的微生物?它有什么特点?答:病毒是没有细胞结构,专性寄生在活的敏感宿主体内的超微小微生物。

2.病毒分类依据是什么?分为哪几类病毒?答:病毒是根据病毒的宿主、所致疾病、病毒粒子的大小、病毒的结构和组成、核酸的类型、复制的模式、有无被膜等进行分类。

根据专性宿主分类:动物病毒、植物病毒、细菌病毒(噬菌体)、放线菌病毒(噬放线菌体)、藻类病毒(噬藻体)、真菌病毒(噬真菌体)根据核酸分类:DNA病毒(除细小病毒组的成员是单链DNA外,其余所有病毒都是双链DNA)和RNA病毒(除呼肠孤病毒组的成员是双链RNA外,其余所有的病毒都是单链RNA)。

3.病毒具有怎样的化学组成和结构?答:病毒的化学组成:蛋白质和核酸,个体大的病毒如痘病毒,除含蛋白质和核酸外,还含类脂质和多糖。

结构:没有细胞结构,分两部分:蛋白质衣壳和核酸内芯,共同构成核衣壳。

4.叙述大肠杆菌T系噬菌体的繁殖过程。

答:吸附→侵入→复制与聚集→释放5.什么叫毒性噬菌体?什么叫温和噬菌体?答:侵入宿主细胞后,随即引起宿主细胞裂解的噬菌体称作毒性噬菌体叫毒性噬菌体;侵入宿主细胞后,其核酸附着并整合在宿主染色体上,和宿主的核酸同步复制,宿主细胞不裂解而继续生长,这种不引起宿主细胞裂解的噬菌体叫温和噬菌体。

6.什么叫溶原细胞(菌)?什么叫原噬菌体?答:含有温和噬菌体核酸的宿主细胞被称作溶原细胞。

在溶原细胞内的温和噬菌体核酸,称为原噬菌体(或前噬菌体)。

7.解释Escherichia coli K12(λ)中各词的含义。

答:Escherichia是大肠杆菌的属名,coli是它的种名,K12是大肠杆菌的株名,括号内的λ为溶原性噬菌体。

8.病毒在固体培养基上有怎样的培养特征?答:将噬菌体的敏感细菌接种在琼脂固体培养基上生长形成许多个菌落,当接种稀释适度的噬菌体悬液后引起点性感染,在感染点上进行反复的感染过程,宿主细菌菌落就一个个地被裂解成一个个空斑,这些空斑就叫噬菌斑。

兽医微生物学

病毒学各论:

双股DNA病毒

痘病毒科

疱疹病毒科

腺病毒科

多瘤病毒科

乳头瘤病毒科

非洲猪瘟病毒科

单股DAN病毒

细小病毒科

圆环病毒科

双股RNA病毒

呼肠弧病毒科

双RNA病毒科

单股副链不分节段RNA病毒

副黏病毒科

弹状病毒科

单股副链分节段RNA病毒正黏病毒科

布尼亚病毒科

沙粒病毒科

单股正链不分节段RNA病毒冠状病毒科

黄病毒科

披膜病毒科

小RNA病毒科

杯状病毒科

星状病毒科

具有反转录作用病毒科

反转录病毒科

嗜肝DNA病毒科

细菌学各论

病原性球菌:

葡萄球菌属

链球菌属

其它球菌属

肠杆菌科

埃希氏菌属

沙门氏菌属

耶尔森氏菌属

志贺氏菌属

肠杆菌科其它菌属

巴氏杆菌科及相关菌属

巴氏杆菌属

里氏杆菌属

嗜血杆菌属

放线杆菌属

其它需氧或兼性厌氧杆菌属布氏杆菌属

假单细胞菌属

军团杆菌属

波氏杆菌属

弗朗西氏菌属

弧菌属

革兰氏阴性微需氧和厌氧杆菌弯曲杆菌属

拟杆菌属

梭杆菌属

螺杆菌属

革兰氏阳性无芽孢杆菌

李斯特氏杆菌

丹毒丝菌属

棒状杆菌属

分枝杆菌属

革兰氏阳性产芽孢杆菌

芽孢杆菌属

梭菌属

作者:冯晨

邮箱:fengdongliang37370@。

第七章病毒一、要点提示1.病毒是一类结构极其简单、具有特殊的繁殖方式的绝对细胞内寄生物;是既具有化学大分子属性、又具有生物体基本特征,既具有细胞外的感染性颗粒形式、又具有细胞内的繁殖性基因形式的独特生物类群。

2.病毒的宿主范围是病毒能够感染并在其中复制的生物种类和组织细胞种类。

根据病毒的宿主范围,可将病毒分为原核生物病毒和真核生物病毒。

前者包括噬菌体、噬蓝(绿)藻体和支原体噬菌体等,后者包括植物病毒、真菌病毒、原生动物病毒、无脊椎动物病毒和脊椎动物病毒等。

3.病毒主要依据包括病毒形态、毒粒结构、基因组、复制、化学组成在内的毒粒性质,病毒的抗原性质及生物学性质进行分类;按照ICTV 1998年提出的病毒命名规则命名。

4.病毒的分离与纯化,包括病毒的物理颗粒计数和病毒的感染性测定的定量分析,以及依据病毒感染的宿主范围及表现、病毒的理化性质、病毒的血细胞凝集性质、病毒的免疫学性质以及分子生物学性质进行的病毒鉴定是病毒学研究的基本方法,其对于病毒学的研究与实践具有重要的意义。

5.病毒具有确定的形态结构和化学组成。

病毒的基本结构是核壳结构,即包围着病毒基因组核酸(DNA或RNA)的蛋白质壳体。

壳体的基本对称形式是螺旋对称和二十面体对称。

有的病毒的核壳外还覆盖由细胞膜衍生而来的脂蛋白膜即包膜。

毒粒的主要化学组成包括核酸、蛋白质、脂类和糖类等。

核酸是病毒的遗传物质,病毒的基因组核酸有dsDNA、ssDNA、dsRNA、ssRNA 4种基本类型,其中根据基因组核酸是线状还是环状,是单一分子还是分段,以及单链核酸的极性分成不同的种类。

构成毒粒的结构蛋白包括壳体蛋白、包膜蛋白和毒粒酶,它们各具有不同的功能。

6.病毒的繁殖是以复制方式进行。

病毒的复制周期大致可以分为连续的5个阶段:即吸附、侵入、脱壳、大分子合成和装配释放。

病毒表面蛋白特异地与细胞受体相互作用,导致病毒与细胞的结合,从而启动病毒的感染。

侵入是病毒感染的第二阶段,病毒能以核酸、或核壳、或毒粒等形式进入细胞,且不同病毒进入细胞的方式不同。