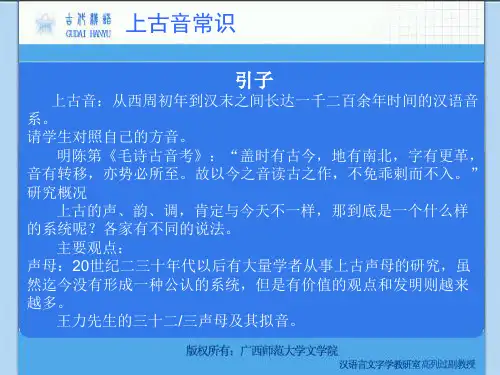

上古音简说(金克中)

- 格式:ppt

- 大小:210.00 KB

- 文档页数:16

音韵学:研究古代汉语各个历史时期声韵调系统及其发展规律的一门传统学问1。

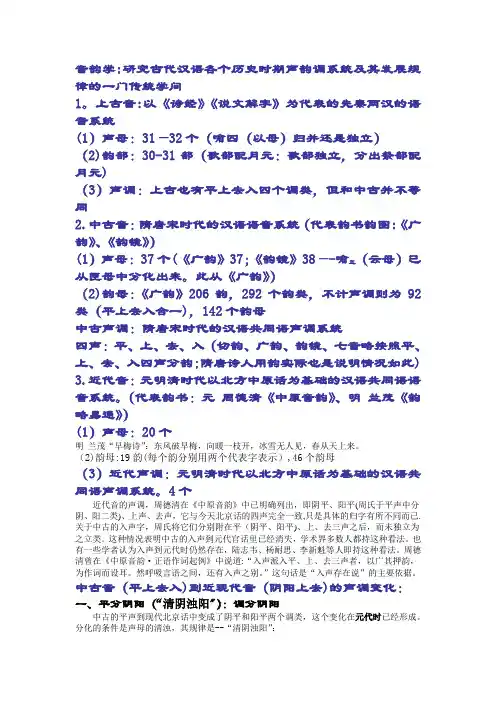

上古音:以《诗经》《说文解字》为代表的先秦两汉的语音系统(1)声母:31—32个(喻四(以母)归并还是独立)(2)韵部:30-31部(歌部配月元:歌部独立,分出祭部配月元)(3)声调:上古也有平上去入四个调类,但和中古并不等同2.中古音:隋唐宋时代的汉语语音系统(代表韵书韵图:《广韵》、《韵镜》)(1)声母:37个(《广韵》37;《韵镜》38—-喻三(云母)已从匣母中分化出来。

此从《广韵》)(2)韵母:《广韵》206韵,292个韵类,不计声调则为92类(平上去入合一),142个韵母中古声调:隋唐宋时代的汉语共同语声调系统四声:平、上、去、入(切韵、广韵、韵镜、七音略按照平、上、去、入四声分韵;隋唐诗人用韵实际也是说明情况如此) 3.近代音:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语语音系统。

(代表韵书:元周德清《中原音韵》、明兰茂《韵略易通》)(1)声母:20个明兰茂“早梅诗”:东风破早梅,向暖一枝开,冰雪无人见,春从天上来。

(2)韵母:19韵(每个韵分别用两个代表字表示),46个韵母(3)近代声调:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语声调系统。

4个近代音的声调,周德清在《中原音韵》中已明确列出,即阴平、阳平(周氏于平声中分阴、阳二类)、上声、去声,它与今天北京话的四声完全一致,只是具体的归字有所不同而已.关于中古的入声字,周氏将它们分别附在平(阴平、阳平)、上、去三声之后,而未独立为之立类。

这种情况表明中古的入声到元代官话里已经消失,学术界多数人都持这种看法。

也有一些学者认为入声到元代时仍然存在,陆志韦、杨耐思、李新魁等人即持这种看法。

周德清曾在《中原音韵·正语作词起例》中说道:“入声派入平、上、去三声者,以广其押韵,为作词而设耳。

然呼吸言语之间,还有入声之别。

”这句话是“入声存在说”的主要依据。

中古音(平上去入)到近现代音(阴阳上去)的声调变化:一、平分阴阳(“清阴浊阳"):调分阴阳中古的平声到现代北京话中变成了阴平和阳平两个调类,这个变化在元代时已经形成。

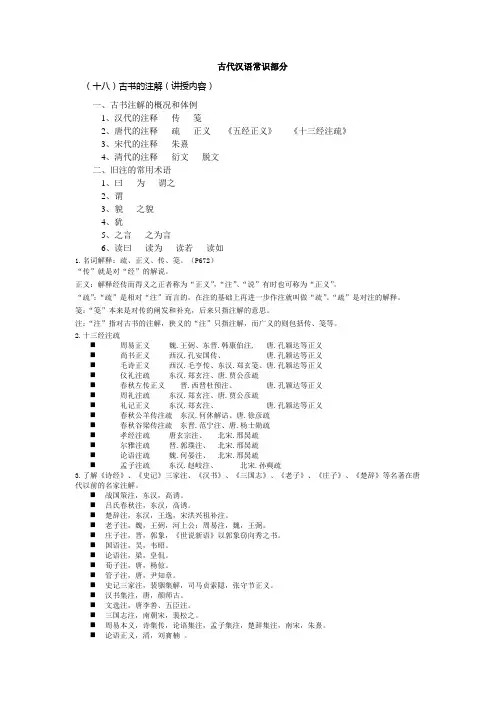

古代汉语常识部分(十八)古书的注解(讲授内容)一、古书注解的概况和体例1、汉代的注释传笺2、唐代的注释疏正义《五经正义》《十三经注疏》3、宋代的注释朱熹4、清代的注释衍文脱文二、旧注的常用术语1、曰为谓之2、谓3、貌之貌4、犹5、之言之为言6、读曰读为读若读如1.名词解释:疏、正义、传、笺。

(P672)“传”就是对“经”的解说。

正义:解释经传而得义之正者称为“正义”,“注”、“说”有时也可称为“正义”。

“疏”:“疏”是相对“注”而言的,在注的基础上再进一步作注就叫做“疏”。

“疏”是对注的解释。

笺:“笺”本来是对传的阐发和补充,后来只指注解的意思。

注:“注”指对古书的注解,狭义的“注”只指注解,而广义的则包括传、笺等。

2.十三经注疏⏹周易正义魏.王弼、东晋.韩康伯注, 唐.孔颖达等正义⏹尚书正义西汉.孔安国传、唐.孔颖达等正义⏹毛诗正义西汉.毛亨传、东汉.郑玄笺、唐.孔颖达等正义⏹仪礼注疏东汉.郑玄注、唐.贾公彦疏⏹春秋左传正义晋.西晋杜预注、唐.孔颖达等正义⏹周礼注疏东汉.郑玄注、唐.贾公彦疏⏹礼记正义东汉.郑玄注、唐.孔颖达等正义⏹春秋公羊传注疏东汉.何休解诂、唐.徐彦疏⏹春秋谷梁传注疏东晋.范宁注、唐.杨士勋疏⏹孝经注疏唐玄宗注、北宋.邢昺疏⏹尔雅注疏晋.郭璞注、北宋.邢昺疏⏹论语注疏魏.何晏注、北宋.邢昺疏⏹孟子注疏东汉.赵岐注、北宋.孙奭疏3.了解《诗经》、《史记》三家注、《汉书》、《三国志》、《老子》、《庄子》、《楚辞》等名著在唐代以前的名家注解。

⏹战国策注,东汉,高诱。

⏹吕氏春秋注,东汉,高诱。

⏹楚辞注,东汉,王逸,宋洪兴祖补注。

⏹老子注,魏,王弼,河上公;周易注,魏,王弼。

⏹庄子注,晋,郭象,《世说新语》以郭象窃向秀之书。

⏹国语注,吴,韦昭。

⏹论语注,梁,皇侃。

⏹荀子注,唐,杨倞。

⏹管子注,唐,尹知章。

⏹史记三家注,裴骃集解,司马贞索隠,张守节正义。

⏹汉书集注,唐,颜师古。

⏹文选注,唐李善、五臣注。

根据今音辨识中古音方法说略辨识中古音,对于掌握中古的声韵调,了解古今音的差异、演变规律以及从事古体诗词的研究和创作来说都具有重要的意义。

由于中古音到今音的变化较大,一种中古音往往会演变成几种不同的今音,或一种今音往往会来自于几种不同的中古音,并且有些变化规律性很差或无规律可寻,所以根据今音所能确定的中古音只是一部分(且往往只能知其部分特点或总体情况),还有一部分字的古音则很难根据今音作出准确的判断,需要查检有关字典才能得知。

一、根据今音辨识中古的声母(一)今音声调为阴平声的字,今音声母不是鼻音、边音、浊擦音(r)的上声字,今音声调为去声、声母为送气音的字,其声母在中古一般为清音。

如果今音属塞音、塞擦音和擦音者,其发音方法基本上都能和中古的清塞音、清塞擦音和清擦音保持一致,即不送气音分别为中古的帮、端、知等母,送气音分别为中古的滂、透、彻等母,擦音为中古的心、审、晓等母。

例如:1.今音声调为阴平声的字:(1)来自中古平声者:巴波班奔(帮)葩坡潘喷(滂)夫飞藩分 (非)孵妃翻芬 (敷) 腮骚三桑 (心)瓜羁甘经 (见)夸欺堪卿 (溪)蛙医鸳膺 (影)(2)来自中古入声者:钵逼掰 (帮)泼劈拍 (滂)激击切 (精) 七漆接 (清)喝歇黑 (晓)鸭约揖一(影)例外:猫捞摸捏捋勒(中古声母为鼻音、边音)2.今音声母不是鼻音、边音、浊擦音的上声字(不包括零声母字):(1)来自中古上声者:洗玺扫嫂 (心) 者旨指帚 (章) 扯侈齿 (昌) 几己感敢 (见)启启坎坷 (溪)注意:今音零声母的上声字,一部分在中古属清音,如“爱要益邑” (影);一部分在中古属次浊音,如“胃 (云)饿 (疑)欲 (以)物” (微)。

(2)来自中古入声者:笔百柏北 (帮)匹癖劈撇 (滂)法幅(非)塔獭铁帖 (透)3.今音声调为去声、声母为送气音的字:(1)来自中古去声者:套跳炭烫(透)虿趁畅怅 (彻)差谶龀衬 (初)炽臭串唱(昌)(2)来自中古入声者:踏榻闼挞(透)彻撤饬黜 (彻)刹恻策龊(初)叱赤斥绰(昌)(二)今音声母为送气音的阳平声字,今音声母为擦音、韵尾为鼻音的阳平声字,其声母中古属全浊音。

中国古代音韵演变中国音韵演变主要有四个阶段:上古音(狭意上来讲,仅限于秦汉时的中原古音,以其为雅言。

)中古音(唐以前的中原语音)注:由于汉至唐的几百年来,北方少数民族与中原汉人大量融合,中原音韵发生一定变化,并向南迁西。

近古音(主要形成于宋元阶段)注:原有的洛阳正音与北方的燕京语音发生大融合(历史原因),基本奠定了今日的语音发音。

现代音(民国至今)以上是中国古代雅言(也就是官方语言)的演变过程,方言接下来会详细论述。

一:写在前面的话汉语古音韵以及其发展历史一直是一个比较生僻的研究方向,不太为一般的历史爱好者所知。

本人不敢称精通古汉语音韵学知识,实际上连粗通都不算。

充其量,不过是比一般的历史爱好者更多的涉猎这一方面而已。

写作此文,希望能够以通俗的语言将汉语古音韵学的基础知识,历代汉语的音调,声韵母和历史演变介绍给大家。

更希望能够抛砖引玉,得到真正的“大家”和“高人”的指导。

二:今古音存在着巨大差异按照唯物主义的观点,世界万物都在发展变化之中,古汉语语音也不例外。

从古到今,古汉语语音一直都在不停的在内外因素的影响下发生变化。

但是,这一点往往被相当多的人忽略。

我曾在某网络帖子上看到有人大言不惭的宣称:“汉语是最优秀的语言,因为其稳定性高,传承性好,现在的小学生还能琅琅上口的朗诵楚辞”。

此论断简直慌天下之大谬!首先不说语言文字都是文化的直接载体,文化本身便不存在优劣,那么其载体也没有优劣之分了。

其次,此论断混淆了语音和文字的关系,汉语是通过像形,表“义”的文字,而不是西方文明体系的拼音文字,方块文字的读音变化是很难从书面文字上发觉的,于是便往往被人忽略。

从汉语的上古时代到现代,经历三四千年,汉字读音会因内外因素不断的变化,比如原本只是细微差异的读音变成有明显的差异;民族融合带来的外来语言与本地语言融合,或者某地区长期隔绝导致与其他地区的语音差异等。

古代有的音,现代可能已经消亡,现代有的音,可能是外来传入,并非古代原有,即使有某些音古今都有,也未必指同一个字。

古代汉语读音介绍(完整版)原创 OnlyNowExists 中古汉语拼音2022-01-26 15:02本介绍主要根据麦耘的《音韵学概论》教材进行讲解,而中古拼音方案是依据潘悟云的论文《汉语中古音》。

首先介绍什么是上古、中古、近代,每个时期又可细分为前后期等,时期之间还有过渡阶段。

我们的中古拼音主要是中古前期的发音,与《切韵》这本书很有关系,后面我会详细说明原因。

学习上古音和中古音,可以从源头上搞清楚为什么一个汉字在汉语各方言及日、韩、越南语汉字中的发音会有这么不同,可以理清它们的关系。

例如现代汉语中“东”是dong和“同”是tong,而现代日语中“东”是tou,“同”是dou,为什么它们的d/t声母好像反过来了呢?后面我会从中古音源头与演变规律来解释,才能让人理解。

例如“风”和“岚”现代的发音很不同,但字形相近。

后面我会从源头上分析原来它们被造出来时是发音相近的。

此外,对古书通假字、甲骨文的研究很有意义。

而且,古音的拼音是重码率极低的拼音输入法。

主要内容分成三部分首先介绍如何确定古代的发音确定古音的最重要的事件是从东汉到隋唐,有大量的佛经从印度梵文翻译成汉文,而梵文是一种拼音文字,所以导致了两个结果:(1)根据佛经中人名、地名、咒语的音译词,通过梵汉对照,可以推测部分汉字在当时的发音;(2)当时的古代中国人通过梵文知道了拼音,自发地编写了根据当时汉字的声调、韵母、声母排序的字典,也就是韵书。

通过两者结合,就可以确定大部分汉字当时的发音。

第一本韵书是《切韵》,出现在隋末唐初,所以我们的中古拼音主要是指“中古前期”(南北朝至盛唐)这一时间。

但是《切韵》由于是民间作品,没有很完整的版本流传至今。

我们主要根据《大宋重修广韵》(简称《广韵》)确定汉字的中古音。

因为:(1)《广韵》是第一本官方发布的韵书,有完整的版本流传下来;(2)《广韵》基本是根据《切韵》修订的,还细分了一些音,基本没有合并发音。

后来各朝代都有学者编写韵书和研究古音(称为音韵学),到了民国时期,西方语言比较学与国内的音韵学合流,产生了不少的成果,例如瑞典人高本汉和中国的季羡林等大师都对中国古音的研究作出重要贡献。

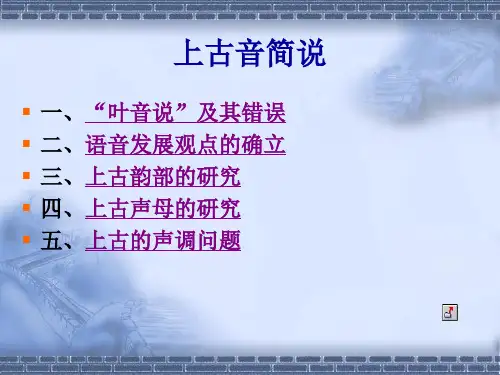

第三节上古音简说目录一上古韵部一研究上古语音的材料方法二上古韵部(一)概念含义(二)上古韵部研究的历史进程(三)王力《汉语语音史》所定周秦古韵30部及其拟音(四)几个与上古韵部有关的概念二上古声母声调一上古声母(一)关于上古声母的重要论断(二)上古声母系统(三)上古声母小结二上古声调三上古音知识运用一判断古音相同相近的意义二判定上古字音相同相近的方法一上古韵部一研究上古语音的材料方法1 研究上古韵母的材料方法(1)先秦韵文《诗经》、《楚辞》等;系联法归纳(2)《说文》谐声字;通过谐声系统印证《诗经》分部并扩大每一部的归字2 研究上古声母的材料方法(1)材料更为零散:先秦两汉古籍中的异文(异体字)、声训、注音(直音法注音材料)、重文(说文收录的古籀别体)、通假字、联绵字等。

(2)方法通过这些材料反映的事实证明中古的声母在上古是否存在,然后从中古声母中去掉那些被证明在上古不存在的声母,剩下的便是上古的声母。

二、上古韵部(一)概念含义两汉以前的语音依照能否在一起押韵的情况而分成的若干组。

(二)上古韵部研究的历史进程1 唐宋时代的“叶音”说没有古今音不同的观念,用当时语音读《诗经》,遇押韵不和谐处,就临时改读成自认为合适的读音。

盛行于宋代,代表作:吴棫《毛诗补音》(已佚),朱熹《诗集传》注音可窥见其大致情形(一说朱氏《诗集传》叶音完全采自吴氏《毛诗补音》)。

2 陈第的古今语音不同说(1)陈氏学说概括:“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移。

”(2)陈氏著作:《读诗拙言》——总述古音学见解;《毛诗古音》、《屈宋古音义》——古音学说的实践。

详细考查了《诗经》、《楚辞》的每个押韵字,凡是认为古今读音不同的,都标出古音,并注出证据。

但只是随字注音,没有做古韵分部工作。

3 古音学的奠基者——顾炎武分古韵10部,初步确定了古韵分部的规模。

顾氏对古韵研究的贡献可以概括为三点:其一,高度评价陈氏古今语音不同的学说,继续举起批判叶音说的旗帜,进一步廓清叶音说的流毒,同时比较全面地论述了古音学的有关问题,初步建立了古音学理论。

韩国古代汉字为中国上古音说

严翼相

【期刊名称】《语言研究》

【年(卷),期】1997()1

【摘要】古代韩国汉字音是不分中国上古端系与章(照三)系的,韩国现存最早历史书《三国史记》〈地理志〉能证实这一点。

古代韩国端系汉字音不仅反映“古无舌上音”,而且章系字也不像王力先生说的是舌上音,而是与端系一样,都为舌头音。

根据这种现象以及其他韩语里的中国上古音的痕迹,本文还主张汉字在中国上古音时期已借用于古代韩语中。

【总页数】9页(P140-148)

【关键词】高句丽;上古音;韩国汉字音;中古音;《三国史记》;声母;韩语;轻唇音;历史语言学;舌上音

【作者】严翼相

【作者单位】江原大学校中文科

【正文语种】中文

【中图分类】H5

【相关文献】

1.从《说文解字》看中国古代宗教崇拜--《说文》汉字民俗文化溯源研究之一 [J], 黄宇鸿

2.让规范汉字成为传播中国语言文化的有效工具——徐宗才编《古代汉语》文选例

说 [J], 刘塞曦

3.从《说文》服饰类汉字透视中国古代服装面料 [J], 吴晓璞

4.治心说与净化说─—中国先秦与古代希腊音乐美学思想比较(上) [J], 孙星群

5.“一”“不一”说与“一”“杂多”说(上)──中国先秦与古代希腊音乐美学思想比较 [J], 孙星群

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。