高三政治二轮复习第1部分专题11 历史唯物主义(认识社会与价值选择)

- 格式:docx

- 大小:512.02 KB

- 文档页数:15

高考政治考点之历史唯物主义历史唯物主义知识点1:社会存在和社会意识辨证关系【原理内容】:社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映;社会意识对社会存在具有反作用。

【方法论】:要求我们要遵循社会发展规律,从社会实际出发,实事求是,又要发挥主观能动性,用正确社会意识指导实践,求真务实,与时俱进,要把发挥主观能动性与尊重社会发展规律结合起来,达到具体的历史的统一。

历史唯物主义知识点2:两大基本规律的矛盾运动1.生产力决定生产关系,生产关系对生产力具有反作用。

生产关系一定适合生产力发展状况的规律是人类社会发展的基本规律。

2.经济基础决定上层建筑,上层建筑对经济基础具有反作用。

上层建筑一定要适合经济基础发展的规律是人类社会发展的又一基本规律。

历史唯物主义知识点3:人民群众是历史的创造者【原理内容】:1.人民群众是历史的创造者,人民群众是社会物质财富的创造者,是社会精神财富的创造者,是社会变革的决定力量。

【方法论】:要求我们坚持群众观点和群众路线,立党为公、执政为民,落实科学发展观,以人为本,尊重人民主体地位,发挥人民首创精神,自觉站在最广大人民立场上,把人民利益作为最高价值标准。

历史唯物主义知识点4:价值观的导向作用【原理内容】1、价值观是人们在价值基础上形成的如何断定事物有无价值及价值大小的根本观点和评价标准。

2.价值观作为一种社会意识,对社会存在具有重大的反作用,对人们的行为具有重大的驱动、制约和导向作用。

【方法论】.要求我们树立正确的价值观,倡导集体主义价值观,自觉遵循社会发展的客观规律,自觉站在最广大人民的立场上,进行正确的价值判断和价值选择。

历史唯物主义知识点5:价值判断与价值选择价值判断与价值选择具有社会历史性、阶级性、差异性,人们认识事物的角度不同,对其价值评价也不同,产生不同价值判断与价值选择。

评价标准:必须坚持真理,遵循社会发展规律;自觉站在最广大人民立场上,把人民利益作为最高价值标准,立党为公、执政为民,落实科学发展观,以人为本,尊重人民主体地位,发挥人民首创精神。

高二政治:认识社会和价值挑选【导语】作者整理了《高二政治:认识社会和价值挑选》,供高考考生参考,期望对考生有所帮助。

4.认识社会与价值挑选4.1、社会存在与社会心识社会存在决定社会心识,社会心识具有相对的独立性社会存在是指社会生活中的物质方面,它的最主要、最根本的内容是物质资料的生产方式。

社会心识是指社会生活的精神方面。

社会存在决定社会心识,有什么样的社会存在,就有什么样的社会心识;社会存在的变化发展决定社会心识的变化发展。

社会心识的相对独立性是指社会心识有时先于社会存在而变化发展,有时落后于社会存在而变化发展。

4.2、社会基本矛盾运动4.2.1、生产方式是人类社会存在和发展的基础物质资料生产方式是人类社会存在和发展的基础,决定着社会的性质和面貌,决定着社会形状的变革和更替。

4.2.2、4.2.3、生产力与生产关系的相互作用及其矛盾运动,经济基础与上层建筑的相互作用及其矛盾运动◎人类社会发展的基本规律生产关系一定要适应生产力状态的规律。

【生产力决定生产关系。

生产力的状态决定生产关系的性质,生产力的变化发展,早晚会引发生产关系的变革。

生产关系对生产力具有反作用。

当生产关系合适生产力发展状态时,它对生产力的发展起推动作用;当生产关系不合适生产力发展状态时,它对生产力的发展起阻碍作用。

】上层建筑一定要合适经济基础状态的规律。

【经济基础指生产关系的总和。

上层建筑指一定社会的政治、法律制度和设施,以及该社会的各种思想观点和社会心识形状。

经济基础决定上层建筑。

上层建筑对经济基础具有反作用。

上层建筑的状态不同,对经济基础反作用的性质是不同的。

当上层建筑合适经济基础状态时,它增进经济基础的巩固和完善;当它不合适经济基础状态时,会阻碍经济基础的发展和变革。

】生产关系一定要合适生产力状态的规律,上层建筑一定要合适经济基础状态的规律,是人类社会发展的基本规律。

◎人类社会的基本矛盾生产力和生产关系的矛盾,经济基础和上层建筑的矛盾,是贯穿人类社会始终的基本矛盾。

微专题一探索认识的奥秘真题重练·体味高考1.(2020全国Ⅱ卷,23)2020年是恩格斯诞辰200周年。

作为马克思主义的创始人之一,恩格斯在谈到马克思主义产生时说:“同任何新的学说一样,它必须首先从已有的思想材料出发,虽然它的根子深深扎在经济的事实中。

”上述论断蕴含的哲学道理是( )①理论发展具有相对独立性②理论只能反映当前经济事实③理论总是受到客观现实的制约④来源于现实的理论就具有真理性A.①②B.①③C.②④D.③④2.(2020全国Ⅲ卷,22)1869年,门捷列夫公布了自己制作的元素周期表,将已发现的化学元素纳入一个统一的体系中。

依据元素周期律,门捷列夫推断当时的一些原子量测定结果存在误差,预言“类铝”(镓)、“类硼”(钪)等当时尚未发现元素的存在,他的推断和预言后来在实验中被逐一证实。

这表明( )①科学发现来源于认识的不断深化与积累②科学原理对探索和发现客观真理具有指导作用③任何科学理论都必须在实践中验证自己的真理性④科学原理——科学预测——实践检验是认识发展的一般规律A.①②B.①④C.②③D.③④3.(2020山东卷,12)毛泽东指出:“世界上只有唯心论和形而上学最省力,因为它可以由人们瞎说一气,不要根据客观实际,也不受客观实际检查的。

”这告诉我们的是( )①唯心论和形而上学都以认识和实践相脱离为特征②客观事物是认识的对象和检验真理的标准③真理的本性在于主观和客观相符合④不以理论为指南的实践是盲目的实践A.①③B.①④C.②③D.②④4.(2020天津卷,12)1979年,邓小平同志提出了“小康之家”的概念,从此“小康”被用来诠释中国现代化坐标上一个重要阶段。

从党的十五大提出“建设小康社会”,到十六大提出“全面建设小康社会”,再到十八大提出“全面建成小康社会”,十九大提出“决胜全面建成小康社会”。

这一过程体现了( )A.认识的根本目的是获得真理B.认识的最基本属性是客观性C.真理通过不断战胜谬误得到发展D.认识在实践基础上不断深化和发展5.(2020浙江卷,26)采用传统的玉米和大豆间套种方法,大豆会缺少光照,倒伏严重,产量很低。

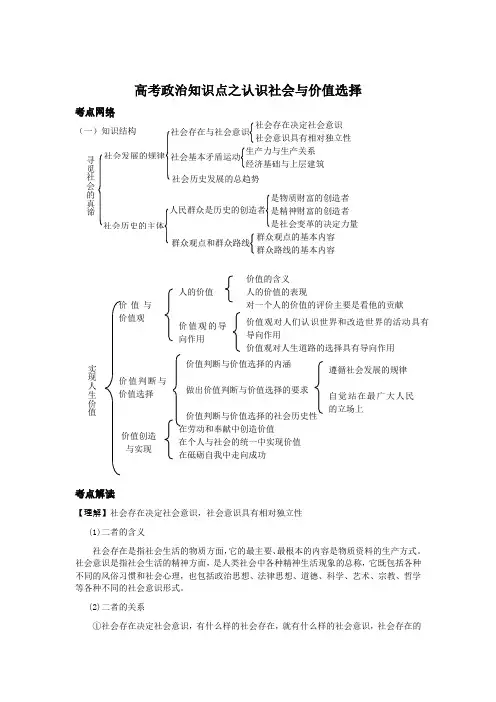

高考政治知识点之认识社会与价值选择考点解读【理解】社会存在决定社会意识,社会意识具有相对独立性(1)二者的含义社会存在是指社会生活的物质方面,它的最主要、最根本的内容是物质资料的生产方式。

社会意识是指社会生活的精神方面,是人类社会中各种精神生活现象的总称,它既包括各种不同的风俗习惯和社会心理,也包括政治思想、法律思想、道德、科学、艺术、宗教、哲学等各种不同的社会意识形式。

(2)二者的关系①社会存在决定社会意识,有什么样的社会存在,就有什么样的社会意识,社会存在的变化决定着社会意识的变化发展。

②社会意识具有相对独立性。

一方面,社会意识随着社会存在的变化发展而变化发展,有时落后于社会存在,有时又会先于社会存在而变化发展。

另一方面,落后的社会意识对社会的发展起阻碍作用,先进的社会意识可以正确地预见社会发展的方向和趋势,对社会发展起积极的推动作用。

[特别提示](1)社会存在和社会意识的关系问题是物质和意识关系问题在社会历史领域的具体表现,是否承认社会存在决定社会意识是划分历史唯物主义和历史唯心主义的标准。

(2)社会意识对社会存在的能动作用性质是不同的,落后的社会意识对社会发展起阻碍作用,先进的社会意识对社会发展起积极的推动作用,并用社会意识对社会存在的能动作用只有通过人的实践才能实现。

【了解】物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础物质资料的生产方式是人类社会存在与发展的基础,他决定着社会的性质与面貌,决定着社会形态的变革和更替。

⑴生产力与生产关系的矛盾,经济基础与上层建筑的矛盾,是贯穿人类社会始终的基本矛盾。

⑵生产关系一定要适合生产力状况的规律,上层建筑一定要适合经济基础状况的规律,是在任何社会中都起作用的普遍规律。

社会发展规律的发现,使人类关于社会历史的理论第一次真正成为科学。

【运用】生产关系一定要适应生产力状况的规律分析、解决问题(1)生产力与生产关系的相互关系及其矛盾运动。

①生产力与生产关系统一于物质资料的生产方式。

高考政治复习要点:历史唯物主义/唯物主义历史观高考政治复习要点:历史唯物主义/唯物主义历史观历史唯物主义/唯物主义历史观1.社会存在和社会意识的辩证关系原理(1)原理:①社会存在决定社会意识,社会意识无论正确与否归根到底都是对社会存在的反映。

有什幺样的社会存在,就会有什幺样的社会意识;社会存在的性质决定社会意识的性质。

社会存在的变化发展决定着社会意识的变化发展。

②社会意识具有相对独立性,对社会存在具有能动的反作用。

表现为:社会意识的变化发展可能落后于或先于社会存在的变化发展,两者的发展并不一定完全同步。

社会意识对社会存在具有能动的反作用:先进的社会意识对社会存在有巨大的促进作用,落后的社会意识对社会的发展起阻碍作用。

(2)方法论:①要树立实践第一的观点,在分析社会现象时,要尊重社会实际,从社会存在出发;②同时,要确立先进的正确的社会意识,树立正确的价值观,反对落后的消极的社会意识。

2. 物质资料的生产活动是人类社会存在和发展的基础。

生产方式包括生产力和生产关系两个方面,其中生产力是最革命、最活跃的因素。

生产方式决定社会的性质和面貌;生产方式的变革决定着社会形态的更替。

3.社会发展的两大基本矛盾和两大普遍规律(1)原理:①生产力决定生产关系,生产关系对生产力具有反作用。

当生产关系适合生产力发展状况时,它对生产力的发展起推动作用;当生产关系不适合生产力发展状况时,它对生产力的发展起阻碍作用。

这就是生产关系一定要适合生产力状况的规律,它是人类社会的普遍规律之一。

②经济基础决定上层建筑,上层建筑对经济基础具有反作用。

当上层建筑适合经济基础状况时,它促进经济基础的巩固和完善;当它不适合经济基础状况时,会阻碍经济基础的发展和变革。

这就是上层建筑一定要适合经济基础状况的规律它是人类社会的又一普遍规律。

③生产力与生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾,是贯穿于人类社会始终的基本矛盾。

生产关系一定要适合生产力状况的规律,上层建筑一定要适合经济基础状况的规律,是在任何社会中都起作用的普遍规律。

高中政治知识点总结人生观(历史唯物主义)考点1社会存在与社会意识1.社会存在是社会生活的物质方面,包括人类赖以生存的自然地理环境以及人口因素。

但主要是人们的物质生产活动,即物质资料生产方式。

社会意识是社会生活的精神方面,包括的内容很多,如艺术、道德、政治、法律、思想、宗教、科学以及风俗习惯等。

2.二者是辩证统一的关系。

①社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映,社会存在的性质决定会意识的性质,社会存在的变化决定社会意识的变化。

②社会意识对社会存在具有能动作用。

先进的、革命的、科学的社会意识对社会存在的发展产生巨大的促进作用。

落后的、反动的、不科学的社会意识对社会存在的发展起阻碍作用。

3.历史唯物主义与历史唯心主义是两种根本对立的历史观。

承认社会存在决定社会意识,是历史唯物主义的根本观点。

历史唯心主义否认社会存在决定社会意识,认为精神是社会历史发展的最终原因。

考点2价值观1.价值是人的需要与事物属性之间的特定关系,即事物对人的积极意义。

这里的事物既包括物质现象,也包括精神现象。

2.价值观是一种社会意识,是社会存在的反映:①价值观是指人们对客观事物有无价值及价值大小的根本观点和评价标准。

②价值观是一种社会意识,是社会存在的反映。

它在一定的社会存在的基础上产生,随着社会存在的变化而变化。

③价值观人皆有之。

但是,由于历史条件不同,人们的需要和利益不同,人们的价值观也就往往不一样。

不同的人对待同一事物往往具有不同的价值观。

在阶级社会,不同阶级有不同的价值观。

3.价值观的导向作用:①价值观不同,人们对客观事物的评价就不同。

②价值观不同,人们在认识世界和改造世界的活动中指向就不同。

只有正确的价值观,才能引导人们作出正确的价值选择,去从事有益的活动。

③价值观对人生选择、人生道路具有重要的导向作用。

人们进行什么样的人生选择,走什么样的人生道路,实际上都是在一定的价值观指导下进行的,实际上是为了实现自己的价值观,将自己的价值观转化为现实。

高中政治高考考点整理《历史唯物主义》考点1社会存在与社会意识1.社会存在是社会生活的物质方面,包括人类赖以生存的自然地理环境以及人口因素。

但主要是人们的物质生产活动,即物质资料生产方式。

社会意识是社会生活的精神方面,包括的内容很多,如艺术、道德、政治、法律、思想、宗教、科学以及风俗习惯等。

2.二者是辩证统一的关系。

①社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映,社会存在的性质决定会意识的性质,社会存在的变化决定社会意识的变化。

②社会意识对社会存在具有能动作用。

先进的、革命的、科学的社会意识对社会存在的发展产生巨大的促进作用。

落后的、反动的、不科学的社会意识对社会存在的发展起阻碍作用。

3.历史唯物主义与历史唯心主义是两种根本对立的历史观。

承认社会存在决定社会意识,是历史唯物主义的根本观点。

历史唯心主义否认社会存在决定社会意识,认为精神是社会历史发展的最终原因。

考点2价值观1.价值是人的需要与事物属性之间的特定关系,即事物对人的积极意义。

这里的事物既包括物质现象,也包括精神现象。

2.价值观是一种社会意识,是社会存在的反映:①价值观是指人们对客观事物有无价值及价值大小的根本观点和评价标准。

②价值观是一种社会意识,是社会存在的反映。

它在一定的社会存在的基础上产生,随着社会存在的变化而变化。

③价值观人皆有之。

但是,由于历史条件不同,人们的需要和利益不同,人们的价值观也就往往不一样。

不同的人对待同一事物往往具有不同的价值观。

在阶级社会,不同阶级有不同的价值观。

3.价值观的导向作用:①价值观不同,人们对客观事物的评价就不同。

②价值观不同,人们在认识世界和改造世界的活动中指向就不同。

只有正确的价值观,才能引导人们作出正确的价值选择,去从事有益的活动。

③价值观对人生选择、人生道路具有重要的导向作用。

人们进行什么样的人生选择,走什么样的人生道路,实际上都是在一定的价值观指导下进行的,实际上是为了实现自己的价值观,将自己的价值观转化为现实。

2021年高考政治二轮复习专题10 认识社会与价值选择教案【考点透视】㈠重点内容1、社会存在与社会意识的辩证关系⑴社会存在决定社会意识。

社会存在的性质决定社会意识的性质;社会存在的变化决定社会意识的变化。

⑵社会意识能够反作用于社会存在。

先进的社会意识对社会发展起积极的推动作用;落后社会意识对社会发展起阻碍作用。

⑶社会存在和社会意识的辩证关系中,社会存在的决定作用是第一位的,社会意识的反作用是第二位的。

社会意识具有相对独立性。

2、价值观导向作用⑴世界观:①价值观作为一种社会意识,对社会存在具有重大的反作用,对人们的行为具有重要的驱动、制约和导向作用。

②价值观对人们认识世界和改造世界的活动具有重要的导向作用。

③价值观对人生道路的选择具有重要的导向作用。

⑵方法论要求:树立正确的价值观,发挥正确价值观的积极作用。

3、价值判断与价值选择⑴作出正确的价值判断和价值选择:自觉遵循社会发展的客观规律,自觉站在最广大人民的立场上。

⑵价值判断和价值选择具有社会历史性特征,所以价值判断和价值选择会因时间、地点和条件的变化而不同。

⑶价值判断和价值选择具有主体性特征,所以我们要自学觉把人民群众的利益作为最高的价值标准。

㈡难点内容1、社会基本矛盾运动⑴人类社会的基本矛盾生产力与生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是贯穿人类社会始终的基本矛盾。

⑵人类社会的基本规律生产关系一定要适合生产力状况的规律,上层建筑一定要适合经济基础状况的规律,是在任何社会中都起作用的普遍规律,是人类社会发展的基本规律。

⑶正确认识社会主义改革:①性质:改革是社会主义的自我完善和发展。

②目的:改革就是使生产关系适应生产力的发展,使上层建筑适应经济基础的发展。

③作用:改革是推进中国特色社会主义各方面工作的强大动力。

2、人生价值⑴人生价值的含义:人的价值就在于创造,就在于对社会的责任和贡献。

人的价值还在于社会对自己价值的承认,从而实现了对自我的满足。

⑵人生价值的评价:对一个人的价值的评价主要看他的贡献,最根本的是对社会发展和人类进步事业的贡献。

(二)历史唯物主义(历史观、人生观、价值观)社会历史观部分核心概念:社会存在、社会意识、经济基础、上层建筑、人民群众一、原理:1、社会存在和社会意识的辩证关系2、社会两大基本矛盾运动3、社会发展的总趋势4、民群众是历史的创造者二、主观题常见考法和审题答题技巧1、考板块:(1)历史观、课标题《寻求社会的真谛》:原理范围(3个)(2)社会意识的相关知识:社会存在决定社会意识、社会意识具有相对独立性(反作用)2、考关系:社会存在与社会意识的辩证关系3、考单个原理:人民群众是历史的创造者(即人民群众的历史作用)(4个方面)、两大基本规律的矛盾运动原理(改革)4、怎样坚持群众观点,走群众路线5、应用改革的知识分析问题:改革的性质、内容和对象、目的。

理论依据:辩证否定的实质是扬弃--------改革是社会主义的自我完善和自我发展矛盾是事物发展的动力和源泉----改革是中国特色社会主义发展的根本动力社会两大基本矛盾运动-----改革就是要使生产关系适应生产力、使经济基础适应上层建筑例1. 2013年8月,为了促进新闻工作者深入基层、深入群众常态化,中共中央宣传部等在全国新闻战线组织开展“走基层、转作风、改文风”活动。

全国新闻战线积极响应,广大记者纷纷深入厂矿社区、田间地头采访,用心灵倾听百姓心声、用镜头捕捉时代变迁……运用唯物历史观的原理,谈谈你对记者走基层活动的理解。

2. PM2.5对人体健康的影响比较大,中国绝不靠牺牲生态环境和人民健康来换取经济增长。

PM2.5等项目监测首次写入今年《政府工作报告》,将2012年GDP预期增长目标定在7.5%,这是八年来首次低于8%,彰显了中国政府减缓经济增速以提升发展品质的决心,以利于实现更长时期、更高水平、更好质量地发展。

应用“社会存在和社会意识”的知识,分析政府提出加强PM2.5监测的理由。

3.育种科学家能够把种子的DNA图谱描绘出来,运用分子生物学技术,把节水、节肥、节约土地、抗病虫害、提高产品产量和质量的特质直接栽入在种子里面,培育出新品种。

高三复习历史唯物主义总结高三复习历史唯物主义总结注意:1、历史唯物主义=唯物史观=认识社会与价值选择2、历史唯物主义=社会历史观+人生价值观3、社会历史观=寻觅社会的真谛=社会存在与社会意识+社会基本矛盾+群众观点4、人生价值观=实现人生的价值=价值观一、社会历史观(寻觅社会的真谛)主要原理1.社会存在与社会意识的辩证关系原理详细版:(1)社会存在决定社会意识,社会意识是对社会存在的反映。

(2)社会意识对社会存在具有反作用,先进的社会意识对社会发展具有促进作用。

落后的社会意识对社会的发展起阻碍作用,(3)要求我们要一切从社会存在的实际出发,树立正确的社会意识。

(4)社会意识具有相对独立性,社会存在和社会意识的变化发展不完全同步。

精华版:社会存在决定社会意识,社会意识对社会存在具有反作用,要求我们要从实际出发,树立正确的社会意识。

主要应用:分析说明改革的必要性;开展各种教育活动的原因;实施公民道德建设;建立健全社会诚信体系;社会主义荣辱观;民族精神的产生及作用。

2.社会基本矛盾运动(社会发展规律)原理及方法论详细版:(1)社会基本矛盾运动是生产力与生产关系,经济基础与上层建筑之间的矛盾,社会发展的基本规律是生产关系一定要适应生产力状况,上层建筑一定要适应经济基础状况。

(2)生产力决定生产关系,生产关系对生产力具有反作用。

(当生产关系适应生产力发展状况时,就会推动生产力的发展;反之,就会阻碍生产力的发展。

)所以要尊重社会发展的客观规律,不断调整生产关系中不适应生产力的部分,使生产关系适应生产力的发展。

(生产力与生产关系的辩证关系原理)(3)经济基础决定上层建筑,上层建筑对经济基础具有反作用。

(当上层建筑适合经济基础状况时,就会促进经济基础的巩固和完善;反之,就会阻碍经济基础的发展和变革。

)所以要尊重社会发展的客观规律,不断调整上层建筑中不适应经济基础发展的部分,使上层建筑适应经济基础状况。

(经济基础与上层建筑的辩证关系原理)精华版:(1)社会基本矛盾运动是生产力与生产关系,经济基础与上层建筑之间的矛盾,社会发展规律是生产关系一定要适应生产力状况,上层建筑一定要适应经济基础状况。

教案精选:高三政治《认识社会与价值选择》教学设计教案精选:高三政治《认识社会与价值选择》教学设计一、社会发展的规律1.社会存在与社会意识的辩证关系。

(c)①社会存在社会意识:社会意识归根到底是社会存在的;社会存在的变化发展着社会存在意识的变化发展。

②社会意识具有。

它对社会存在,社会意识可以正确地预见社会发展的方向和趋势,对社会发展起的作用;落后的社会意识对社会发展起着。

2.人类社会的基本矛盾和普遍规律。

(b)(1)是人类社会存在和发展的基础。

(2)人类社会的基本矛盾:,,是贯穿人类社会始终的基本矛盾。

(3)生产力与生产关系的辩证关系:①生产力的状况决定生产关系的,生产力的发展变化规定着生产关系的发展和变革。

②生产关系对生产力的发展具有重大的:当生产关系生产力的发展状况时,它对生产力的发展;当生产关系生产力的发展状况,它对生产力的发展起。

(4)生产关系一定要适合生产力状况的规律。

生产力和生产关系的相互作用及其矛盾运动,表明了生产力和生产关系之间的联系,这就是生产关系一定要适合生产力状况的规律。

(5)上层建筑一定要适应经济基础状况的规律。

的总和构成经济基础,经济基础上层建筑,上层建筑经济基础。

3.阶级斗争是推动阶级社会发展的直接动力(a)(1)阶级社会的基本矛盾:生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾。

(2)实现方式:通过阶级斗争实现的。

阶级斗争是推动阶级社会发展的4、改革是社会主义的自我完善和发展(b)(1)社会主义社会的基本矛盾仍然是:。

(2)性质:的矛盾(3)实现方式:其性质决定不是一个阶级推翻另一个阶级的阶级斗争方式解决的,只能通过社会主义的自我完善和发展加以解决,即改革。

(4).改革的根本目的是使:。

改革是发展中国特色社会主义的。

5.社会发展的总趋势。

(a)二、社会历史的主体1.人民群众是历史的创造者。

(c)(1) 人民群众是的创造者。

(2) 人民群众是的创造者。

(3) 人民群众是。

2.坚持群众观点和群众路线基本内容。

专题十一历史唯物主义(认识社会与价值选择)1.偶考点:人类社会存在和发展的基础人民群众和价值的概念价值冲突及评价标准2.常考点:社会基本矛盾及规律社会发展的实现方式价值判断与价值选择的特点个人价值与社会价值的统一3.必考点:社会存在与社会意识人民群众是历史的创造者价值观及导向作用价值判断与选择的客观依据价值的实现方式考向1 社会存在与社会意识1.(2012·课标全国卷,23)胡锦涛同志指出:“在当代中国,坚持发展是硬道理的本质要求就是坚持科学发展。

解决当前我们面临的发展不平衡、不协调、不可持续的突出矛盾和问题,必须把科学发展观贯彻落实到经济社会发展的全过程和各领域。

”我们要深入贯彻落实科学发展观,因为先进的社会意识( )①先于社会存在的变化发展而变化发展②可以正确预见和引领社会发展的方向③与社会存在在变化发展上具有同步性④对社会发展起积极的推动作用A.①④B.②③C.②④D.③④C[胡锦涛同志强调贯彻落实科学发展观是基于当前我们面临的实际矛盾和问题而进行的,因此,①与题意不符。

要深入贯彻落实科学发展观,其原因从社会意识角度讲就是②④。

社会意识具有相对独立性。

从根本上说,社会意识随着社会存在的变化发展而变化发展,但它有时会落后于社会存在,有时又会先于社会存在而变化发展,③说法歪曲了社会意识与社会存在的关系。

]“决定”不等于“同步”分析政治中的决定作用,不能将决定理解为同步。

如在肯定物质决定意识、社会存在决定社会意识、经济决定文化等的时候,不要再夸大其作用。

因为后者与前者不具有同步性,后者可以超前或滞后于前者。

考向2 社会基本矛盾与规律2.(2015·全国卷Ⅰ,16)党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出:“全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦,全面深化改革、完善和发展中国特色社会主义制度,提高党的执政能力和执政水平,必须全面推进依法治国。

”从唯物史观看,全面推进依法治国是( )【导学号:23192131】①我国经济社会发展对上层建筑改革的必然要求②不断解决社会基本矛盾、构建和谐社会的重大举措③对社会基本矛盾运动规律的认识由自发到自觉转变的标志④我国上层建筑对于经济基础由不适应走向适应的标志A.①②B.①③C.②④D.③④A[全面推进依法治国,是上层建筑适应经济基础发展的必然要求,①符合题意;全面推进依法治国有利于促进上层建筑与经济基础相适应,从而解决社会基本矛盾,推动和谐社会的构建,②当选;我们不能说“过去的上层建筑不适应经济基础,以后就一定能够适应经济基础”,④排除;全面推进依法治国是对社会基本矛盾运动规律认识的深化和发展,但并不能说过去的认识是自发的,③排除。

]根据领域区分两对社会基本矛盾一般来说,经济领域的系列改革是为了让生产关系适应生产力,政治和文化领域的改革是为了让上层建筑适应经济基础。

3.(2016·全国Ⅰ卷,22)中共中央、国务院出台的《关于构建和谐劳动关系的意见》强调,推动中国特色和谐劳动关系的建设和发展,最大限度增加劳动关系和谐因素,最大限度减少不和谐因素,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

从唯物史观看,之所以重视构建和谐劳动关系,是因为( )【导学号:23192132】①劳动关系是生产关系的重要组成部分,决定着生产关系的性质②劳动关系矛盾是制约生产发展、社会进步的重要矛盾③劳动关系矛盾的解决决定了生产力的发展和社会的进步④正确解决劳动关系矛盾是构建和谐社会的必然要求A.①②B.①③C.②④D.③④C[本题的题眼是“唯物史观”“之所以重视构建和谐劳动关系”。

劳动关系是生产关系的重要组成部分,生产关系对生产力具有反作用,它制约着生产的发展、社会的进步,正确解决劳动关系矛盾有利于构建和谐社会,故②④符合题意;生产力决定生产关系,生产力的性质决定着生产关系的性质,①说法错误;劳动关系矛盾的解决有利于生产力的发展,但是,劳动关系矛盾只是影响生产力发展的因素,不是生产力发展和社会进步的决定因素,③说法错误。

]考向3 人民群众是历史的创造者4.(2016·全国Ⅲ卷,22)有人能在牛皮纸一样薄的钢板上焊接而不出现一丝漏点,有人能把密封精度控制到头发丝的五十分之一……中央电视台推出特别节目《大国工匠》,讲述实现中国梦征程中劳动者的故事,讴歌中国工人的精湛技艺和一丝不苟、精益求精、追求完美和极致的“工匠精神”。

从唯物史观看,之所以讴歌劳动者,是因为( )【导学号:23192133】①劳动者是创造历史的社会主体和真正英雄②脑力劳动者与体力劳动者在劳动创造中的作用日益融合③劳动者的知识结构随社会的发展而不断优化④劳动者的生产活动是社会存在和发展的基础A.①②B.①④C.②③D.③④B[本题的题眼是“从唯物史观角度讴歌劳动者的原因”。

唯物史观的基本观点是“社会存在决定社会意识、生产方式决定社会发展”,强调社会历史首先是物质生产发展的历史,是人民群众创造的历史,强调了人民群众的社会主体地位,①符合题意;人民群众的生产活动是社会存在和发展的基础,④符合题意;“脑力劳动者与体力劳动者作用的融合”“劳动者知识结构的优化”都不是“讴歌劳动者的原因”,排除②③。

]5.(2015·全国卷Ⅱ,19)2014年10月,习近平总书记在文艺工作座谈会上指出,艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踩坚实的大地。

文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。

从唯物史观看,这是因为( )①文艺的源泉是人民群众的生产生活②文艺的发展取决于文艺创作方法的创新③文艺反映社会生产生活的形式与风格是统一的④文艺是反映并服务于人民群众生产生活的一种社会意识形式A.①②B.①④C.②③D.③④B[本题的题眼是“脚踩坚实的大地”“扎根人民、扎根生活”。

人民群众是社会历史的主体,文艺是一种社会意识形式,文艺的源泉是人民群众的生产生活,文艺创作必须坚持群众观点,践行群众路线,反映并服务于人民群众的生产生活,①④符合题意。

②夸大了文艺创作方法创新的作用,文艺的发展应该取决于社会实践的发展,排除;③中“统一”说法错误。

]考向4 价值观6.(2016·全国Ⅲ卷,20)在谈到中国选择了中国特色社会主义的发展道路时,习近平指出,“履不必同,期于适足;治不必同,期于利民。

”世界上没有放之四海而皆准的发展道路。

只有能够持续造福人民的发展道路,才是最有生命力的。

这一论断的哲学依据是( )【导学号:23192134】①矛盾的特殊性规定了一事物区别于他事物的特殊本质②基于人民群众根本利益的发展道路才能得到人民群众的拥护③认识矛盾的特殊性就能把握事物矛盾问题的精髓④人民群众的意愿是衡量社会发展道路正确与否的根本标准A.①②B.①④C.②③D.③④A[“认识矛盾的特殊性就能把握事物矛盾问题的精髓”说法片面,③排除;衡量社会发展道路正确与否的根本标准是“是否促进生产力的发展”,而不是人民群众的意愿,④错误。

中国特色社会主义的发展道路,体现了矛盾的特殊性,①符合题意;“造福人民”体现了群众观点和群众路线,②符合题意。

]7.(2014·课标全国卷Ⅰ,23)2013年12月,中共中央办公厅印发《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》。

习近平强调,把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝神聚气、强基固本的基础工程,使社会主义核心价值观成为人们日常工作生活的基本遵循。

重视培育和践行社会主义核心价值观的根据是( )①价值观作为一种社会意识,对社会存在具有巨大的反作用②价值观作为个人行为准则,对人们的行为具有驱动、制约和规范作用③价值观作为对事物价值的总的看法,决定事物的性质和价值④价值观作为一种理想追求,决定人类社会的前途和命运A.①②B.①④C.②③D.③④A[本题的题眼是“培育和弘扬社会主义核心价值观的重要性”。

重视培育和践行社会主义核心价值观的哲学根据就是价值观作为一种社会意识对社会、对人生所具有的导向作用,故①②正确;价值观是人们对事物价值的总的看法,不能决定事物的性质,③错误;价值观对人类社会产生影响,但是不能决定其前途和命运,④错误。

]防止“用词不当”选择题中选项的错误,往往是“用词不当”引起的,所以要注意某些关键词的运用。

如意识、认识、社会意识、价值观,它们都具有反作用或导向作用,但不能起决定作用;它有正误之分,不一定起积极、促进作用。

考向5 人生价值的实现方式8.(2012·课标全国卷,20)汉代的匡衡少年时没钱买蜡烛,就凿壁偷光,勤奋苦读。

有一户人家有很多书,匡衡在这户人家当雇工却不要报酬,只是请求主人把所有的书都让自己读一遍。

主人深受感动,就把书都借给他。

后来,匡衡成了大学问家。

这表明( )①社会和他人提供的条件是实现人生价值的基础②发挥人的主观能动性是实现人生价值的决定性因素③人生价值能否实现取决于能否用正确的价值观来引导④人生价值总是在个人与社会的统一中实现的A.①③B.②③C.①④D.②④C[匡衡“凿壁偷光”、主人慷慨借书说明了社会和他人提供的条件对人生价值实现的重要性,因此①入选。

在社会和他人提供的条件的基础上,经过自己的刻苦努力,匡衡成为大学问家,体现了在个人与社会的统一中实现价值,因此④入选。

②说法颠倒了客观条件和主观能动性的关系,是错误的。

③说法不科学,不符合题意。

]9.[2016·全国Ⅰ卷,39(3)]阅读材料,回答问题。

一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。

中华民族英雄是中华民族的脊梁。

近年来,有的人打着“还原历史真相”的旗号颠覆英雄、歪曲历史、消解崇高,如胡诌“黄继光堵枪眼不合情理”“‘火烧邱少云’违背生理学”“董存瑞炸碉堡为虚构”等。

凡此种种混淆是非的谣言借助网络等传媒随意传播,一些网民盲目跟风、随手转发。

这种抹黑英雄形象的谣传引起了一些人历史认知混乱和价值观迷失。

还原历史、守护英雄、捍卫崇高,就是守护良知、正义和精神家园。

战场上多次负伤的志愿军老战士李继德动情地说:“黄继光堵枪眼时,我在现场!”当年的老排长郭安民挺身直言,燃烧弹点燃伪装草,“大火整整烧了二十多分钟,邱少云始终一动不动”。

董存瑞的生前战友郅顺义多次口述力证,董存瑞舍身炸碉堡,就在他的掩护之下……班级召开“我为英雄点个赞”主题班会,请就如何学习英雄列出发言要点。

(两条。

每条10~30个字)[解析]本题属于开放性试题,只要围绕着向英雄学习来回答均可得分。

[答案]树立崇高理想,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗;勤奋学习,掌握为国家、为社会、为人民做贡献的本领;深入社会实践,在实践中增长才干。

[考情考向]1.从考查的知识看,高考对本部分的考查面较广,各考点基本都有所涉及。