客家民居的圆形围屋

- 格式:ppt

- 大小:3.09 MB

- 文档页数:28

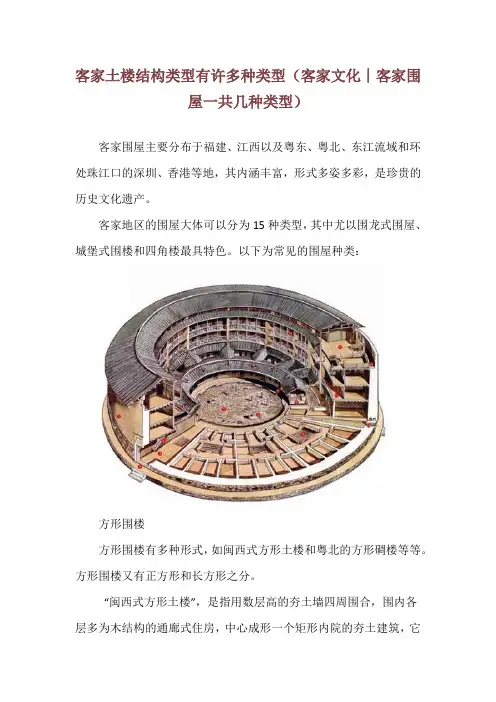

客家土楼结构类型有许多种类型(客家文化︱客家围屋一共几种类型)客家围屋主要分布于福建、江西以及粤东、粤北、东江流域和环处珠江口的深圳、香港等地,其内涵丰富,形式多姿多彩,是珍贵的历史文化遗产。

客家地区的围屋大体可以分为15种类型,其中尤以围龙式围屋、城堡式围楼和四角楼最具特色。

以下为常见的围屋种类:方形围楼方形围楼有多种形式,如闽西式方形土楼和粤北的方形碉楼等等。

方形围楼又有正方形和长方形之分。

“闽西式方形土楼”,是指用数层高的夯土墙四周围合,围内各层多为木结构的通廊式住房,中心成形一个矩形内院的夯土建筑,它对外封闭、对内敞开,庞大的外观,如同一座坚固的土堡。

这种方形围楼在与闽西邻近的广东饶平、蕉岭、大埔、丰顺有零星分布。

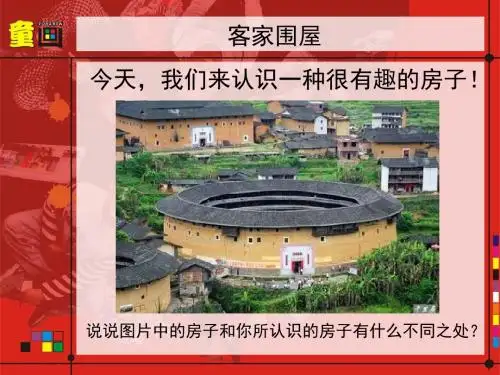

圆形围楼圆形围楼犹如“天上掉下来的飞碟,地下冒出来的蘑菇”,真可谓鬼斧神工。

这种环形的土楼,也有人称之为“寨”。

圆形的布局、高大宏伟的气势,堪称世界民居奇观。

圆形土楼内部结构有通廊式和单元式两种,土楼的直径由几十米至上百米不等。

圆形土楼与方形土楼一样,分布在闽西、粤东一带,土楼内房舍结构多为单元住房。

半月形围楼半月形围楼主要分布在与闽西交界的广东大埔、饶平等地。

半月形围楼,有的以两个或三个半月形重叠,高二层,第一层为单元式住房,围与围之间有宽约数米至十余米不等的巷道。

粤东半月形围楼多见单围,半月形内环广场中间建有二堂或三堂式的祖祠,前面照例有禾坪、池塘。

亦有环内空旷的半月形围楼,空地作为晾晒东西和举行活动的空间。

椭圆形围楼椭圆形的客家围楼,据深圳博物馆黄崇岳、杨耀林先生调查,发现六座。

饶平饶洋蓝畲村的泰华楼,与“闽西式”通廊房结构的圆形土楼相比,在外形上有所变化。

兴宁黄陂石氏中山公祠、罗岗刘氏恒丰楼和大埔湖寮黄氏中宪第,外形虽呈椭圆形(中山公祠为“螃蟹形”),但其用材、建筑结构与“闽西式”圆形土楼有很大的差异,平面布局与围龙式围屋比较接近。

八角形围楼▽八角形围楼,是方形、圆形土楼的综合体,其建筑方法、用材和建筑结构与圆形土楼最为接近,而其施工难度要大得多。

55论。

五种色彩黄、黑、青绿、红、白,分别对应金、木、水、火、土。

说明在色彩上,这些建筑本身也具有中国特色,称之为“中华巴洛克”更为恰当。

四、建筑的文化内涵“每一种符号同时也是一种语言,这种语言在建筑装饰上突出了形式与意义的双重使命[15]”。

中华巴洛克街区的女儿墙,本是建筑装饰的一部分,而当它成为一个个体符号时,它自身又具备了多重使命,无论是历史,还是装饰、色彩、结构等一切外在形式,都具有丰富的文化内涵。

注释:[1]刘松茯.哈尔滨近代建筑的风格与文脉[J].华中建筑,1992(02)[2]彼得・罗(Peter G.Rowe)、关晟(Seng Kuan)著.成砚译.承传与交融:探讨中国近现代建筑的本质与形式[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.22页[3]杨秉德、蔡萌.中国近代建筑史话[M].北京:机械工业出版社,2004.实习编辑:张 雪作者简介:谷岩,东北林业大学材料科学与工程学院副教授刘禹含,东北林业大学材料学院设计艺术学研究生围龙屋——粤东客家民居建筑的一朵奇葩文/张莓芟客家人,以其独特的文化和传统理念,设计并建造了他们在建筑风格上独树一帜的民居建筑——围龙屋。

围龙屋建筑外形引人注目,内部雕饰异常精美。

其建筑装饰,集中体现了客家人的生活方式、民俗民风和审美意识。

作为人文景观和自然景观完美结合的围龙屋,以其独特的形式演绎了丰富多彩的精神文化。

167页[4]刘明凯.给百年哈尔滨留下“历史名片”[N].哈尔滨日报.2007-2-3-2007-2-4[5]张健、蔡军、若山滋、近藤正一.哈尔滨近代建筑的形态母题及美学意匠1、2[J].建筑学报,1997(09)[6][7][8][9]张复合.中国近代建筑研究与保护(四)[A].见:哈尔滨的“中华巴洛克”建筑及其特征[J].北京:清华大学出版社,2004.241-248页[10][11][15]刘松茯、何颖.哈尔滨近代建筑装饰之美“因”研究[J].城市建筑:学者论坛,2011(08)[12][13]刘川、刘瑞刚.哈尔滨道外区近代城市建筑立面的文化特色浅析[A].和谐城市规划——2007中国城市规划年会论文集[14]侯幼彬、张复合等.中国近代建筑总览・哈尔滨篇[M].北京:中国建筑工业出版社,1992客家人原为中原南迁的汉民,相对于新居地的原住居民来讲被称之为“客家人”。

客家围龙屋客家民居建筑的风格和形式,在不同的时期和不同的地区有不同的变化,有围龙屋、走马楼、五凤楼、土围楼等,其中以围龙屋最具代表性。

其设计与建造融科学性、实用性、观赏性于一体,显示出客家先人的出色才华及高超技艺。

围龙屋与北京四合院、陕西的窑洞、广西的“杆栏式”、云南的“一颗印”并列一起,被中外建筑学界称之为中国五大特色民居建筑,又被称为“世界民居奇葩”。

如今,客家人已走出封闭的围龙屋,走出狭窄的山门,走向辽阔的世界,围龙屋成为一种历史的遗迹、一种独特的景观。

简介客家围屋又称围龙屋、转龙屋、客家围龙屋等,是汉族客家文化中著名的特色民居建筑。

围屋始建于唐宋,兴盛于明清。

狭义的围屋指的是围龙式的围屋,而广义的围屋可以指各式的客家围楼或围屋。

广义上的围屋的外形基本分同心圆形、半圆形和方形三种,此外也有前方后半圆形、八卦形、椭圆形等形状的。

围屋结合了汉族古朴遗风以及南部山区的地域文化特色,是中国五大民居特色建筑之一。

只要在客家人聚居之处,都能见到围龙屋的踪迹,包括中国大陆南部的广东、江西、福建省,台湾的屏东、云林、台中东势等。

历史起源在两晋至唐宋时期,因战乱饥荒等原因,黄河流域的中原汉人被迫南迁,历经五次大迁移,先后流落南方。

由于平坦地区已有人居住,只好迁于山区或丘陵地带,故有“逢山必有客、无客不住山”之说。

当地官员为这些移民登记户籍时,立为“客籍”,称为“客户”、“客家”,此为客家人称谓的由来。

为防外敌及野兽侵扰,多数客家人聚族而居,形成了围龙屋、走马楼、五凤楼、士围楼、四角楼等,其中以围龙屋存世最多和最为著名,是客家建筑文化的集中体现。

围龙屋始于唐宋,盛行于明清。

客家人采用中原汉族建筑工艺中最先进的抬梁式与穿斗式相结合的技艺,选择丘陵地带或斜坡地段建造围龙屋,主体结构为“一进三厅两厢一围”(屋前有一晒禾坪,大门之内,分上、中、下3个大厅;左右分两厢或四厢,以两厢向后延伸,形成马蹄形的后围)。

他们的居住地大多在偏远,边远的山区,为防止盗贼的骚扰和当地人的排挤,建造了营垒式住宅,形式有两种:一:砖瓦结构。

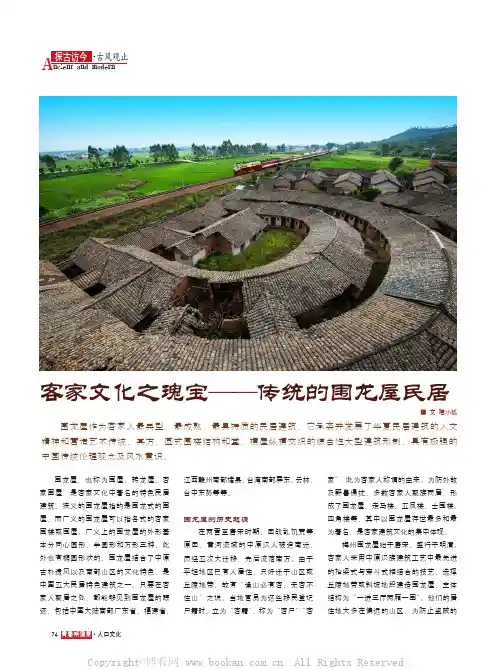

品读梅州客家围龙屋一次偶然的机缘,我走近了广东梅州的客家围龙屋,品读了客家人那独树一帜的民居——围龙屋的别样景致,仿佛进入了一个幽异奇幻的绝妙世界,真有一种相见恨晚的感觉。

客家围龙屋,真是一本大书,古朴、厚重、隽永。

围龙屋整体呈圆形,犹如阴阳两仪的太极图,寓有天圆地方之意。

有一部分围龙屋,出于防御的需要,在外横屋前后建碉楼,碉楼往往高出堂屋一层,故又称之为“四角楼”。

围龙屋的主体是堂屋。

所谓堂屋,即中轴建筑为方形厅堂,最少的为二堂,一般三堂,堂与堂之间以天井相隔,上敞堂为祖公堂,中堂为议事厅,下敞堂进深小,呈长方形,为门厅。

堂屋两边有衬祠,一般以巷径隔出明间、次间、梢间和尽间。

堂屋两侧为横屋,后面建半月形的围屋连结横屋,半月形内为花头。

有二横一围龙,四横二围,最大规模的为十横五围龙。

围龙式围屋围数的多少,取决于家族的发展状况和地形位置等因素,一般在初建时仅一围,以后不断增加。

一间围龙屋就是一座客家人的巨大堡垒,屋内分别建有多间卧室、厨房、大小厅堂及水井、猪圈、鸡窝、厕所、仓库等生活设施,形成一个自给自足、自得其乐的社会小群体。

客家围龙屋建筑的初衷,正是“聚族于此”!围龙屋的一个显著特点,是既有古代宫廷的神韵和江南园林的风格,又蕴含着浓厚的文化色彩。

每个围龙屋不论规模大小,都设有神屋或厅堂供奉祭拜祖先牌位,以表客家人“崇祖念本”之意。

它包涵了中国的传统礼制、伦理道德和风水意识,充分体现了客家民系居住文化非同寻常的美学追求,也由此成就了客家历史文化的缩影。

由于在迁徙历史上常受异族压迫,客家人大多崇文尚武,在围龙屋的设计中,天井多用作读书习武之所,并在窗匾、瓦檐、梁栋、廊墙、屏门之上雕以壁画、彩绘、雕刻等巧夺天工的装饰艺术。

客家建筑在选址上,还讲究天人合一,重视风水地理。

房址一般选在走势雄伟、结基丰满的山岭之下,以皇族推崇的座北向南走向为佳,周围自然环境要有溪流环绕,水势回环,门前大多挖有池塘。

气势非凡的山脉与门前的一池碧波,蕴含宅基阴阳平衡之意。

江西客家围屋的导游词龙南客家围屋位于江西省赣州市龙南县关西镇关西村,建造于清嘉庆年间,已有180多年的历史。

下面由小编来给大家分享江西客家围屋的导游词,欢迎大家参阅。

江西客家围屋的导游词1赣南围屋构成了奇异的客家民居人文景观。

据万幼楠考察研究:围屋,顾名思义即围起来的房屋。

其外墙既是围屋的承重外墙,也是整座围屋的防卫围墙。

其大门门额多有如"磐安围"、"燕翼围"、"龙光围"等题名。

赣南围屋产生于明末清初,尚存500余座,主要分布在龙南、定南、全南以及信丰、安远、寻乌。

大的占地面积万余平方米,而最大的龙南栗园围竟达37000平方米,小的五六十平方米。

从平面上可分"口"和"国"字形成两大类。

其形制多是方围,也有部分圆形、半圆形和不规则形的。

结构形式则既有三合土、河卵石构筑的,也有青砖、条石砌垒的。

尚存最具代表性的围屋有龙南关西的新围、杨村的燕翼围、桃江的龙光围、安远镇岗的东生围、定南鹅公的田心围等。

赣南围屋是古代集祠、家、堡于一体,具有鲜名防卫特征的坚固民居。

围屋外墙厚1米(燕翼围墙厚1.45米),高三四层,四角构筑有朝外和往上凸出的多样的碉堡。

为消灭死角,有的在碉堡上再抹角悬挑单体小碉堡。

围屋顶层设置排排枪眼炮孔。

门墙特别加厚,门框皆用巨石制成,厚实的板门还包钉铁皮。

板门后多有设闸门,闸门后还设重便门。

门顶还设漏以防火攻。

除少数大围外,一般只设一孔围门。

围屋顶屋多为战备用,并取墙内侧2/3墙体作环形夹墙走廊贯通一气,方便占时人员机动。

围屋内掘有水井,多辟有粮草贮藏间,有的还用蕨分,或用糯米粉、红糖、蛋清拌和粉刷墙壁,久困缺粮,可剥下充饥。

赣南围屋绝大多数是方形,四角(少数在对称两角)都构筑强固的碉楼。

外墙为坚实的封闭体,遍布枪炮眼口。

外形森严冷峻,固若金汤。

很明显,它的形象与广州墓明器坞堡”和鄂州出土东吴孙将军门楼”十分酷似。