元朝行政区划

- 格式:ppt

- 大小:618.00 KB

- 文档页数:7

元朝地方行政区划与管理制度一、省、路、府、州、县多级行政区划元朝在地方实行多级行政区划,分为省、路、府、州、县五级。

其中,省是最高一级地方行政区域,其他四级的行政区划级别依次递减。

1.省:是元朝最高的一级地方行政区域,由中央政府设立并管理,设有行省官员。

2.路:路为省下辖的二级行政区划,分为普通路和军民路两种。

普通路主要由民户组成,而军民路则兼具军政和民政两种职能。

3.府:府是路的下一级行政区划,由路管辖,分为普通府和军民府两种。

4.州:州是府下辖的一级行政区划,分为普通州和军州两种。

5.县:县是州下辖的一级行政区划,负责管理地方的基层行政事务。

二、行省制度行省制度是元朝地方行政管理制度中的核心制度,包括行省官员的设置、职权范围和运行机制等方面。

1.行省官员设置:元朝设立了行中书省作为地方最高行政机构,负责统辖各地路、府、州、县的行政事务。

行省官员包括行省长官、左右丞、参知政事等,具体设置因省而异。

2.行省职权范围:行省职权广泛,负责地方行政、财政、军事等事务。

在行政方面,行省负责管理地方各级官员的任免、考绩和监察等事务;在财政方面,行省征收赋税、管理仓库等财政事务;在军事方面,行省负责统领地方军队、维护地方治安等事务。

3.行省运行机制:行省的运行机制采取中央集权和地方分权相结合的方式。

行省官员由中央政府任命和考核,同时又赋予其一定的自主权,使其能够根据地方实际情况灵活处理各项事务。

三、宣慰司与土司制度宣慰司和土司制度是元朝在少数民族聚居地区和边远地区实行的地方行政管理制度。

1.宣慰司:宣慰司是元朝在西南地区设立的地方行政机构,主要负责管理少数民族事务。

宣慰司官员由中央政府任命,同时又吸收当地少数民族首领参与管理,以实现中央集权和地方分权的结合。

2.土司制度:土司制度是在西南地区实行的特殊地方行政管理制度,由当地少数民族首领担任土司官职,负责管理本地区事务。

土司制度赋予了当地少数民族一定的自治权,有助于维护地方稳定和发展经济。

元朝设立的管理机构元朝是中国历史上一个重要的朝代,它的建立对于中国的历史和文化都产生了深远的影响。

在元朝的统治下,中国出现了许多新的管理机构,这些机构不仅对于当时的政治、经济、文化等方面产生了影响,而且对于后来的历史也有着重要的意义。

一、中央管理机构元朝的中央管理机构主要包括行省、路、府、州、县等。

行省是元朝的最高行政机构,主要负责大规模的军事、政治和经济管理。

行省下设路、府、州、县等机构,分别负责不同层次的管理工作。

其中,路是按照地理区域划分的行政区划单位,通常包括几个州或县;府是地区性的行政中心,下辖若干州或县;州是行政区划单位,下设若干县;县是最基层的行政单位,负责管理本地区的经济、政治和民生事务。

二、官员任命机构元朝的官员任命机构主要包括三个部门,分别是中书省、门下省和尚书省。

中书省是元朝的最高官员任命机构,主要负责任命各级官员,并审核和批准各级官员的任免和晋升。

门下省是中央机关的办公室,主要负责文件的处理和储存。

尚书省则是元朝的机密机构,主要负责处理国家机密和机要文件的处理和保存。

三、司法机构元朝的司法机构主要包括三个部门,分别是御史台、都察院和大理寺。

御史台是元朝的监察机构,主要负责监督官员的行为和处理各种违法行为。

都察院则是元朝的最高司法机构,主要负责审理各种重要案件和处理各种官员的违法行为。

大理寺则是元朝的普通司法机构,主要负责处理各种诉讼案件。

四、军事机构元朝的军事机构主要包括四个部门,分别是中央军、左军、右军和卫所。

中央军是元朝的最高军事机构,主要负责统帅各级军队的作战行动。

左军和右军则是元朝的两个军区,主要负责防御和作战行动。

卫所则是元朝的边防机构,主要负责边境地区的防御和管理。

五、财政机构元朝的财政机构主要包括三个部门,分别是户部、度支部和通政司。

户部是元朝的最高财政机构,主要负责征收各种税收和管理国家财政收支。

度支部则是元朝的军需部门,主要负责军队的装备和补给。

通政司则是元朝的财政监察机构,主要负责监督各级财政机构的收支情况和处理各种财政问题。

元朝时的疆域范围概述说明以及解释1. 引言1.1 概述元朝时期,疆域范围是中国历史上的一个重要议题。

元朝由蒙古帝国建立,其疆域扩张过程具有一定特点和边界。

了解元朝时期的疆域范围对于研究中国历史、政治格局以及民族关系具有重要意义。

1.2 文章结构本文主要通过分析元朝时期的疆域范围,从疆域扩张过程、边界与特点、变动原因及影响等方面进行说明。

同时,还将具体地区的疆域情况以及中央政权对疆域管理与控制、地方行政机构与治理方式、对边疆少数民族地区的管理与统治策略进行探讨。

1.3 目的本文旨在全面梳理和阐述元朝时期的疆域范围及其特点,深入剖析相关情况,并分析其对中国历史与社会的影响。

同时,通过展望元朝时期疆域范围的意义与价值,探讨其在现代背景下的启示和借鉴价值。

重要的是,本文力求系统、准确地阐述元朝时期的疆域情况,为读者提供一份全面、清晰的概览。

2. 元朝时的疆域范围2.1 疆域扩张过程元朝是中国历史上最辽阔的王朝之一,其疆域扩张经历了多个阶段。

在成吉思汗统一蒙古后,元世祖忽必烈于1279年建立了元朝,并以大都(今北京)为首都。

他通过征服南宋,将南方地区纳入统治范围,实现了全国性统一。

此后,元朝发动了众多战争和征服活动,逐步扩大了自己的疆域。

最早期的疆域扩张主要集中在北方草原地区。

成吉思汗曾征服了西亚、中亚及欧洲东部等地,并建立了庞大的帝国体系。

接过父业的忽必烈继续向西方进行扩张,攻占了西南亚和波斯等地。

他继续北上,在与金朝进行战争的过程中吞并了北方草原诸部落。

2.2 疆域范围的边界与特点元朝时期的疆域包括中国境内和外部领土。

中国境内的疆域涵盖了汉地、蒙古、西南地区和江南等区域。

外部领土则包括东北亚和中亚一部分。

元朝的疆界在不同时期有所变动,但总体来说,北方边界主要是靠近蒙古高原的防线,南方边界以长江为界。

西方边界则延伸至中亚,并与其他帝国如伊兰克瓦希、钦察和花剌子模相接触。

元朝疆域范围的特点是多样性和广泛性。

历代⾏政区划演变夏朝:⽅国商朝:⽅国约150周朝:诸侯国周初分封71国(53姓姬),后增五六⼗,县数为756县县有⼤⼩,⼤县置县令,⼩县置县长,县令、县长之下有县丞、县尉县下设乡,乡下设亭(相当于现在的管区),亭下设⾥西楚霸王:分封制西汉:郡国并⾏制,后加州(不是⼀级政府,只是监察区),州、郡、县、乡、亭(⾥)新朝:郡国并⾏制先改12州,裁撤朔⽅、司⾪部,改凉州为雍州、交趾为交州,后改9州东汉:郡国并⾏制,东汉末年州郡县三级制州(14)、郡国(105)、县(⾢、道、侯国)、乡、亭、⾥、什、伍三国:州郡县魏有司、豫、兖、青、徐、凉、雍、冀、幽、并⼗州全境以及荆州的南阳、南乡、江夏、襄阳、等四郡65县。

扬州的九江、庐江等⼆郡⼗四县。

东吴有荆州的南郡、武陵、长沙、零陵、桂阳等五郡102县。

扬州的丹阳、会稽、建安、吴郡、豫章、庐陵、庐陵南部等七郡146县。

交州的全境。

晋朝:设州郡县乡亭五级东晋⼗六国:州郡县制,州郡数量激增东晋领有扬、北徐、豫、江、北青、司、荆、北雍、东益、宁、交、⼴、北并、北冀、梁、徐、北兖等⼗七州,及幽、冀、东秦、青、并、兖、秦、雍等侨州,共⼆⼗五州南北朝:州郡县制侨州、侨郡、侨县数量激增,⾄南北朝末年灭亡前有30州、100郡、400县。

隋朝:废郡制,以县直⾪于州,后⼜改为郡县制,州(郡)、县、乡、亭(⾥)583年⾄607年实⾏州县制共24年,607年(⼤业三年)复改州为郡,在郡上设置司⾪、刺史15员,司监察之职,郡县制11年,⾄618年。

隋初共有州241,郡680,县1524。

隋⽂帝末年,全国有297州1348县,607年,隋炀帝增设冀州、兖州、青州、徐州、豫州、扬州、荆州、梁州及雍州等九个监察州(按古名),⼤业五(609年)年的⾏政区划,隋郡为190,县1255,郡分九等,后缩减为三等。

唐朝:州县制,道、州(府)、县、乡、⾥(保、邻、坊)州分7等辅、雄、望、紧、上、中、下,县分六级京(⾚)、畿(望)、上、中、中下、下体制较尊的地区设府,⽐如开封府、临安府、绍兴府等州称知州,军⼀般是军事重镇或要冲,监设在⼀些主要的⼯矿牧盐等重要物资产区,领县的军监与府、州同级,都⾪于路,但实际地位则要低于府和州,不领县的军、监与县同级,同⾪于府或州。

元代行省制特点和历史作用一、特点:1.集中权力:元代行省制将全国行政区划划分为十五个行省,各行省地位平等,由行中书省、行尚书省、行左右丞省管理。

中书省为最高行政机构,负责统筹全国政务,行尚书省负责财政、户部等事务,行左右丞省负责枢密政务。

通过设立这样的行省制度,元朝实现了政权的高度集中,便于中央集权统治。

2.统一行政管理:行省制的实施,将全国划分为固定的行政区域,并在各行省设立行省官员进行管理。

这样做有利于统一行政管理,确保中央政令能够快速传达到各地,避免了地方官员滥用职权和各地政区的混乱。

3.发展通商:行省制下,中央政府设立行中书省管理对外贸易事务,行尚书省负责财政和户部事务,这样一方面有利于促进国内贸易和商业的发展,另一方面也使得政府能够更加有效地控制和监管财税收入。

4.没有地方自治:元代行省制下的各省,地位相对而言比较低下,行省官员由中央政府任命,地方官员的地位相对较高。

这种制度的存在导致地方没有自治权,地方官员的任命和管理权完全在中央政府手中,限制了地方的发展和自治。

5.打破原有行政区划:元代建立行省制后,废除了原有的守军制度,不再以州县、郡县为基础进行行政管理,而是按照行省为单位进行管理,这对于影响较深远的地方政权和原有的社会秩序。

1.加强中央集权:元朝建立行省制,将全国各地区划分为行省,设立中央官员进行统一管理,加强了中央政权对地方的控制。

这种集权的行省制对于实现辽阔疆土的有效统治、加强统一的统治和维护国家边疆的安宁具有重要意义。

2.促进统一文化:行省制是元代中央政权实行汉化政策的一种手段。

元军入主中原后,采取了大量的措施推行汉化政策,其中行省制起到了重要的推动作用。

将全国划分为行省,以及设立行省官员,有利于推广汉族文化和统一中央政权的文化管理。

3.发展经济贸易:元代行省制下,中央政府设立行中书省、行尚书省等机构来统一管理财税和对外贸易,推动了经济和商业的发展。

行省制的建立使得财税收入能够有组织地进行管理,促进了经济的发展,推动了中国经济和贸易与外界的交流。

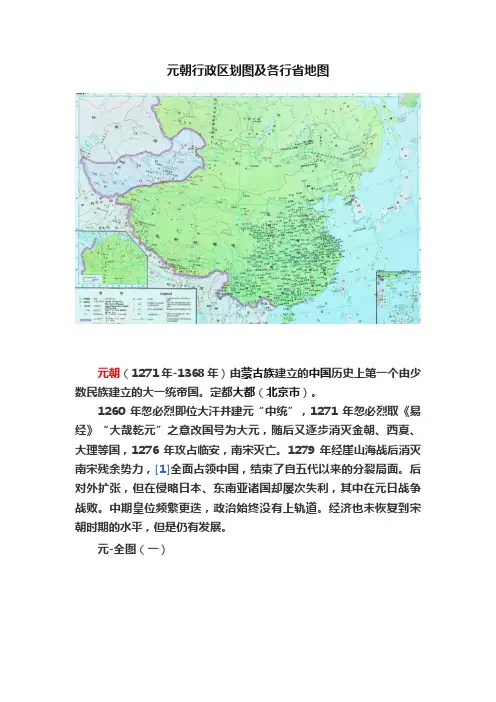

元朝行政区划图及各行省地图元朝(1271年-1368年)由蒙古族建立的中国历史上第一个由少数民族建立的大一统帝国。

定都大都(北京市)。

1260年忽必烈即位大汗并建元“中统”,1271年忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意改国号为大元,随后又逐步消灭金朝、西夏、大理等国,1276年攻占临安,南宋灭亡。

1279年经崖山海战后消灭南宋残余势力,[1]全面占领中国,结束了自五代以来的分裂局面。

后对外扩张,但在侵略日本、东南亚诸国却屡次失利,其中在元日战争战败。

中期皇位频繁更迭,政治始终没有上轨道。

经济也未恢复到宋朝时期的水平,但是仍有发展。

元-全图(一)元-全图(二)后期因统治腐败,宰相专权和内乱频发和民族矛盾过深,导致大规模的农民起义,各地人民纷纷起兵反抗元朝暴政,1368年朱元璋领导的农民军攻占南京,改国号为大明,正式建元称帝,随后明军北伐,占领元大都。

元朝在中国的统治结束,元政权退居漠北称北元。

1402年元臣鬼力赤篡位建国鞑靼,北元亡。

元朝的疆域空前广阔,北至北海、东到日本海,西藏和台湾第一次被纳入中国版图。

元朝实行一省制,在中央设中书省,左右丞相和平章政事处理政务。

地方实行行省制度,开中国行省制度之先河。

商品经济和海外贸易较繁荣,[2]其整体生产力不如宋朝,[3]其间出现了元曲和散曲等文化形式。

元-中书省南部元-甘肃行省元-河南江北行省元-湖广行省元-湖广行省中部元-江西行省元-江浙行省元-江浙行省北部元-辽阳行省及以北元-岭北行省元-陕西行省元-四川行省元-云南行省元-云南行省中部元-中书省。

元朝行政区划制度

元朝是中国历史上第一个在全国范围内建立行省制度的朝代。

元朝的行政区划制度是以行省制为核心,以宣政院辖地、腹里和土司等特殊区域为补充的行政区划体系。

一、行省制

行省制是元朝行政区划制度的核心,也是中国历史上重要的政治制度之一。

行省的意思是“行中书省”,即中央外派的临时行政机构,类似于现代的派出机关。

每个行省都由一名行省丞相或行省平章掌管,负责该地区的行政、军事和财政等事务。

元朝将全国划分为10个行省,分别是:河南江北行省、江浙行省、江西行省、湖广行省、陕西行省、四川行省、甘肃行省、辽阳行省、岭北行省和云南行省。

每个行省的管辖范围都比较广泛,包括若干路、府、州、县等地方行政区划。

二、宣政院辖地

宣政院是元朝负责管理全国佛教事务和统领吐蕃地区军、民之政的中央机构。

宣政院直接统辖的地区称为“宣政院辖地”,共包括11个行省和两个都元帅府。

这些地区包括现在的西藏、

青海、新疆南部以及云南部分地区等。

三、腹里

腹里是元朝对部分地区的特殊管辖方式,包括京兆(今陕西西安)、河南(今河南开封)、陕西(今陕西西安)、四川(今四川成都)、甘肃(今甘肃张掖)、云南(今云南昆明)和江浙(今江苏南京)等地区。

这些地区直接隶属于中央,由中书省直接管理,不隶属于任何行省。

四、土司

元朝在一些边远地区实行土司制度,即由当地土著首领世袭担任地方行政官员,负责对该地区的统治和管理。

土司制度在一定程度上缓解了中央对边远地区的控制力度,同时也维护了当地的社会稳定和经济发展。

元朝行政区划各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢沿革。

省名起源甚早。

魏晋时期已有尚书省。

中书省之称。

然皆为中枢要署。

不直辖地方。

公元588年伐陈。

曾置淮南行省于寿春。

但不久即废。

金入主中原之初。

曾出现过行省制度。

在外地设立行尚书省。

但为时短暂。

蒙古人兴起之后。

仿金实行行省制度。

元世祖一方面将尚书省并为中书省。

总理朝政;另一方面。

在地方设立若干行中书省。

作为朝廷中书省在外地的代理机构。

它最初是一种临时设置。

并只管军事。

后演变为兼管民政。

其长官也由中央官吏演变为地方官吏。

其间从伐金到灭宋。

历经70余年。

平宋以后成了元朝的行政区划单位。

1231年即灭金的前三年。

始立中书省。

以著名的政治家。

地理学家耶律楚材为中书令。

入主中原后于1251年。

在燕京等处置设行尚书省。

1260年。

元世祖忽必烈改置行中书省。

其后屡屡增多。

但是一直到1295—1296年行省的设置和辖区还都很不固定。

即在忽必烈统一中国后的20年中行省制并未固定下来。

直到13世纪末。

14世纪初的元成宗时期才开始固定。

逐步形成元代省制行政区划。

1321—1323年。

全国划分为13个一级行政区:1个中书省。

1个宣政院辖地。

11个行中书省。

中书省为中央机构中书省的直辖地区。

又称都省。

腹里。

包括今北京。

天津。

山西。

河北。

山东以及河南和内蒙的部分地区。

宣政院辖地主要是原吐蕃势力范围。

宣政院辖地的建立。

标志着从元朝开始西藏正式成为隶属于中央的一个行政区。

十一行中书省为岭北。

辽阳。

陕西。

河南。

江浙。

江西。

湖广。

云南。

四川。

甘肃。

征东。

其中。

征东行省即高丽国。

行省负责人由高丽王兼。

性质与内地行省不同。

所以也有人认为只有10个行中书省。

元末。

又分出许多行省。

如中书省分出山东行省。

江浙行省分出福建行省;有些行省区域过大。

又划置分省。

如福建行省内置建宁。

汀州。

泉州分省。

可见。

元末行省制也已开始混乱。

元代行省以下的行政区划略同于宋。

行省下辖路。

路领府。

州。

元朝的疆域与政区第一节疆域元朝的疆域,名义上应包括“大汗之国”①和西北各“宗藩之国”②——伊利汗国、察合台汗国、钦察汗国和窝阔台汗国③的统治区。

至元二十二年(1285)元世祖诏修全国舆地图志,主持其事的秘书监臣奏称:“如今日头出来处、日头没处都是咱每的”,宜将秘监所得“回回图子”(指西域地图)与汉地、江南各省舆图“都总做一个图子。

”④据许有壬《大元一统志序》云:“我元四极之远,载籍之所未闻,振古之所未属者,莫不涣其群而混于一。

”⑤《元史·地理志·序》谓:元之幅员“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”,“东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣”。

并附载了西北各宗藩位下所属城邑、地区名称。

现存元人绘制的舆图,也都包括有西北各汗国之地,尽管画得十分粗略。

这反映了元朝人是把西北各汗国视为本朝“大一统”疆域范围之内的。

成吉思汗开始的征服战争,把大蒙古国的统治地域西面扩展到多瑙河、小亚细亚和两河流域,东面到朝鲜半岛,南面到西藏地区和南中国海,北面包有西伯利亚。

元世祖忽必烈以前,大蒙古国全境是统一在大汗的统治之下的。

成吉思汗分封其弟拙赤、合撒儿、合赤温、铁木格斡赤斤和别里古台于蒙古的东部地区,分封其子术赤、察合台、窝阔台于阿勒台山迤西,形成大蒙古国内的几个宗王封国。

大汗直接统治怯绿连河至按台山地域;所征服的中原汉地和中亚、波斯地区,分别设置了统治机构,形成由大汗政府管辖的三个大地方行政区,在汉文史料中分别称为“燕京等处行尚书省”(以燕京为治所,统治中原汉地)、“别失八里等处行尚书省”(以忽毡为治所,管辖畏兀儿地至河中地区)和“阿姆河等处行尚书省”(以途思为治所,管辖阿姆河以西之地)。

除上述三大地方行政区外,宪宗时代还可能在斡罗思之地也委派了大汗政府的代表,增置第四个行政区。

但是由征服建立起来的如此庞大的帝国,各地区之间距离遥远,民族、文化背景各不相同,很难维持长久的统一。

宪宗时期,分裂的倾向就出现了。

元代行政区划

中国古代一直保有中央集权的政治制度,元代(1271—1368)的行政区划也是以此为基础划分的。

元朝(1271—1368)初期在完成了元世祖——孛儿只斤(或称铁木真)的统一之后,实行的行政区划是“四州八路”的制度,即四州与八路分管其下的藩镇和逐属其下的县、郡、府、县。

元代的四州分别是大都(今京师)、汴京(今河南襄阳)、海内(今山东青州)和陇右(今甘肃天水)四州。

四州下设八路,也即元朝的八路藩镇,分别是察哈尔、秦邦、拓跋、青海、德晋、宣州、赵州、蓟州八路。

元朝藩镇分布于今天的河北、山西、内蒙古、新疆、甘肃、青海、宁夏等地。

元朝的行政区划十分复杂,其下的县、郡、府、县数量众多,大都、汴京、海内、陇右四州每个都有若干个郡,每个郡下有若干个府,每个府下有若干个县,而且县数量是不断变动的。

元朝时期,包括大都、汴京、海内、陇右四州在内的中国古代行政区划可以说是经历了一个繁杂、复杂的过程。

历史上,元朝的行政区划在中国历史上一直有着重要的地位,对于今天的中国政治、经济的发展都有着不可低估的影响。

- 1 -。

竭诚为您提供优质文档/双击可除元朝江淮行政区划篇一:元代中国行政区划元代中国行政区划中书省(治大都)直隶州曹州县:济阴县、成武县、定陶县、禹城县、楚丘县濮州县:鄄城县、朝城县、馆陶县、临清县、观城县、范县高唐州县:高唐县、夏津县、武城县泰安州县:奉符县、长清县、莱芜县、新泰县德州县:安德县、平原县、齐河县、清平县、德平县宁海州县:牟平县、文登县恩州冠州大都路院:右警巡院、左警巡院直隶县:大兴县、宛平县、良乡县、永清县、宝坻县、昌平县涿州县:范阳县、房山县霸州县:益津县、文安县、大城县、保定县通州县:潞县、三河县蓟州县:渔阳县、丰闰县、玉田县、遵化县、平谷县漷州县:香河县、武清县龙庆州县:怀柔顺州檀州东安州上都路院:警巡院直隶县:开平县顺宁府州:保安州(永兴县)、蔚州(灵仙县、灵丘县、飞狐县、定安县、广灵县)县:宣德县、宣平县、顺圣县兴州县:兴安县、宜兴县云州县:望云县松州桓州兴和路直隶县:高原县、怀安县、天成县、咸宁县宝昌州永平路司:录事司直隶县:卢龙县、迁安县、抚宁县、昌黎县滦州县:义丰县、乐亭县直隶县:德宁县净州路直隶县:天山县泰宁路直隶县:泰宁县集宁路直隶县:集宁县应昌路直隶县:应昌县全宁路直隶县:全宁县宁昌路直隶县:宁昌县保定路司:录事司直隶县:清苑县、满城县、唐县、庆都县、行唐县、曲阳县、新安县、博野县易州县:易县、涞水县、定兴县祁州县:蒲阴县、深泽县、束鹿县雄州县:归信县、容城县、新城县安州县:葛城县、高阳县遂州安肃州完州真定路司:录事司直隶县:真定县、藁城县、栾城县、获鹿县、元氏县、平山县、灵寿县、涉县中山府县:安喜县、新乐县、无极县赵州县:平棘县、宁晋县、隆平县、临城县、柏乡县、高邑县、赞皇县冀州县:信都县、南宫县、枣强县、武邑县、新河县深州县:静安县、衡水县晋州县:鼓城县、饶阳县、安平县、武强县蠡州顺德路司:录事司直隶县:邢台县、钜鹿县、内丘县、平乡县、广宗县、沙河县、南河县、唐山县、任县广平路司:录事司直隶县:永平县、曲周县、肥乡县、鸡泽县、广平县磁州县:滏阳县、武安县、邯郸县、成安县威州县:洺水县、井陉县彰德路司:录事司直隶县:安阳县、汤阴县、临漳县林州大名路司:录事司直隶县:元城县、大名县、南乐县、魏县、清河县开州县:濮阳县、长垣县、清丰县滑州县:白马县、内黄县浚州怀庆路司:录事司直隶县:河内县、修武县、武陟县孟州县:河阳县、济源县、温县卫辉路司:录事司直隶县:汲县、新乡县、获嘉县、胙城县辉州淇州河间路司:录事司直隶县:河间县、肃宁县、齐东县、宁津县、临邑县、青城县沧州县:清池县、乐陵县、南皮县、无棣县、盐山县景州县:蓚县、故城县、阜城县、东光县、吴桥县清州县:会川县、靖海县、兴济县献州县:乐寿县、交河县莫州县:莫亭县、任丘县陵州东平路司:录事司直隶县:顺城县、东阿县、阳谷县、汶上县、寿张县、平阴县东昌路司:录事司直隶县:聊城县、堂邑县、莘县、博平县、茌平县、丘县济宁路司:录事司直隶县:巨野县、郓城县、肥城县、金乡县、砀山县、虞城县、丰县济州县:任城县、鱼台县、沛县兖州县:嵫阳县、曲阜县、泗水县、宁阳县单州县:单父县、嘉祥县益都路司:录事司直隶县:益都县、临淄县、临朐县、高苑县、乐安县、寿光县潍州县:北海县、昌邑县胶州县:胶西县、即墨县、高密县密州县:诸城县、安丘县莒州县:莒县、沂水县、日照县、蒙阴县沂州县:临邑县、费县滕州县:滕县、邹县峄州博兴州济南路司:录事司直隶县:历城县、章丘县、邹平县、济阳县棣州县:厌次县、商河县、阳信县、无棣县滨州县:渤海县、利津县、沾化县般阳府路司:录事司直隶县:淄川县、长山县、新城县、蒲台县莱州县:掖县、胶水县、招远县、莱阳县登州县:蓬莱县、黄县、福山县、栖霞县大同路司:录事司直隶县:大同县、白登县、宣宁县、平地县、怀仁县应州县:金城县、山阴县朔州县:鄯阳县、马邑县弘州浑源州武州丰州东胜州云内州冀宁路司:录事司直隶县:阳曲县、文水县、平晋县、祁县、榆次县、太谷县、清源县、寿阳县、交城县、徐沟县汾州县:西河县、孝义县、平遥县、介休县石州县:离石县、宁乡县忻州县:秀容县、定襄县平定州县:乐平县临州保德州崞州管州代州篇二:题目1059b31aa8114431b90dd850一、整体解读试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。

元朝行政区划

元朝是中国历史上的一个重要朝代,其行政区划的设立对于统一国家、管理地方起到了重要的作用。

元朝的行政区划主要分为中央行政区和地方行政区两个层级。

中央行政区是元朝的最高行政机构,负责管理全国的政务。

中央行政区设有行省,行省下设路、府、州等各级行政单位。

行省是元朝的最高行政区域,由巡按使负责行政管理。

巡按使是由皇帝任命的高级官员,他们负责监督行省的政务和管理。

行省下设的路是行省的下属行政区域,路的管理者是路监,他们负责监督和协调路内各州的政务。

府是路下设的行政区域,府的管理者是知府。

州是府下设的行政区域,州的管理者是知州。

这样的行政层级体系使得元朝能够高效地管理整个国家的政务。

地方行政区是元朝行政区划的下层,主要是为了管理各个地方的政务和维护社会秩序。

地方行政区主要分为州、县两个层级。

州是地方的最高行政区域,由知州负责管理。

县是州的下属行政区域,由知县负责管理。

知州和知县都是皇帝任命的官员,他们负责治理地方、维护社会稳定,并向上级行政单位汇报工作。

元朝的行政区划体系在当时是相对完善和高效的,它实现了中央对地方的有效管理和控制。

这种行政区划体系的确立,不仅有利于统一国家,保持社会秩序,还为后来的明朝和清朝的行政管理体系奠定了基础。

元朝的行政区划体系是为了统一国家、管理地方而设立的。

它在中央行政区和地方行政区两个层级之间建立了清晰的管理体系,使得政务能够高效有序地进行。

这一行政区划体系的建立为后来的行政管理提供了宝贵的经验和借鉴。

当代的行政区划体系也借鉴了元朝的经验,不断完善和发展。