人类对地球形状认识过程

- 格式:pdf

- 大小:95.44 KB

- 文档页数:8

认识地球的四个阶段

地球是地球系统中的第三颗行星,被认为是最大的行星。

尽管古

代中国科学家的观测,把它的形状确定为球体,但直到17世纪,人们

才真正意识到它的多样性和非凡性。

在这一过程中,认识地球经历了

四个主要阶段。

第一个阶段是古时候,它6,000多年前被认为是一个平面存在。

古埃及人认为地球是由四大河流环绕着的,埃及文明的中心是地球的

中心。

另一方面,希腊人把地球看作是一个球体,相信它是以自转的

方式运转的。

第二个阶段是古罗马时期,这时受到了希腊人的影响,把地球看

作是一个球体,但它仍然被看作是无边无际的,相当于天空。

第三个阶段是中世纪,这时侯地球被看成是宇宙的中心,只有在

地球上才能发生重要的事情。

同时,中世纪也发展出了几种地图,用

于绘制地球上的许多地方。

最后一个阶段是17世纪,把认识地球放上一个全新的水平。

这时,哥白尼和伽利略的理论将地球的形状确定为球体,他们的实践也

启发了其他科学家们去探索地球。

因此,从古老的观念到科学的认知,认识地球的过程持续了许多年,其中的四个重要阶段是古时候、古罗马以及中世纪和17世纪。

每

个阶段都推动了人们对地球的理解,也开启了新的时期地球科学发展。

没有这些里程碑式的科技突破,人们就无法领会到地球上的多样性,

也不能用科学的方法揭示地球的许多有趣特性。

描述人类认识地球形状的过程并写出自己的感悟从古至今,人类对地球形状的认知经历了一个漫长而充满探索的历程。

在古代,人们认为地球是平的,这是一种直观而原始的认知。

然而,随着科学的发展与进步,人们逐渐认识到地球并非平面,而是一个球体。

这一过程不仅仅是知识的积累,更是对人类思维方式和观念的一次革新。

一、从古代到中世纪:平面观念的形成和限制在古代文明中,人们观察周围世界的方式是极其直观的,他们经常感受到地面的平坦,所以他们并不怀疑地球是否是一块巨大的平面。

这种平面观念的形成和限制了人们对地球形状的认知。

然而,随着探索和交流的不断发展,人们开始遇到一些问题,这些问题无法仅仅用平面观念来解释。

当船只追随地平线航行时,它们逐渐消失在地平线之下。

这一现象表明地球并非平坦,而是呈现出一定的弯曲。

二、地中海文明与近代探索:球体观念的诞生地中海地区的古代文明是地球形状认知的重要里程碑之一。

在这个地区,人们开始使用天文观测仪器,例如纬度仪和六分仪,来测量星体的位置。

通过这些仪器的使用,人们发现星体的高度会随着观测者的位置的改变而发生改变。

这一现象表明地球的形状是球体,而不是平面。

在中世纪,随着欧洲的探险家们勇敢地踏上了远航,他们的观察和实践进一步推动了对地球形状的认知。

哥伦布的航海便是一次对平面观念的颠覆。

当他第一次抵达新大陆时,他意识到地球是一个球体,并且大大超出了古代人们设想的界限。

这一发现不仅扩大了人类对地球形状的认知,还为未来的探索和科学发展奠定了基础。

三、现代探索与科学发展:加深认识和个人感悟随着科学的不断进步,人类对地球形状的认识越来越深入。

地理学、天文学、地球物理学等学科的发展为人们提供了更多的观测和证据,从而加深了对地球形状的理解。

个人而言,在整个人类对地球认知的历程中,我深深感受到了人类的智慧与勇气。

通过探险与实践,人类在摸索中不断认识到自己的无知,并努力解决问题,完成认知的升级。

这种持续探索的精神为人类带来了无尽的可能性和希望。

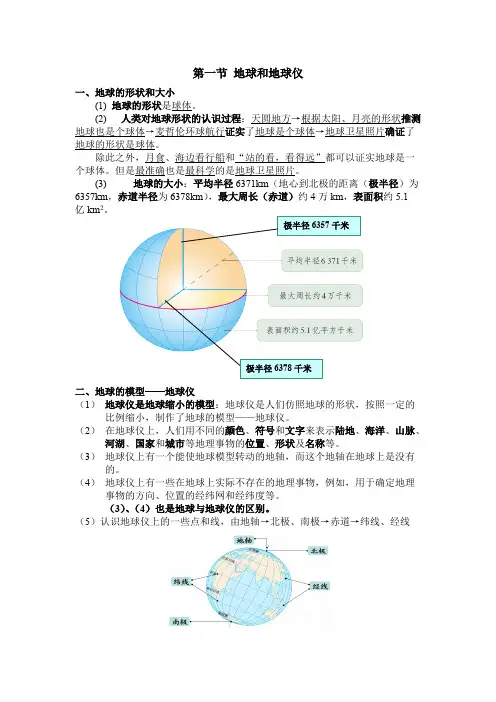

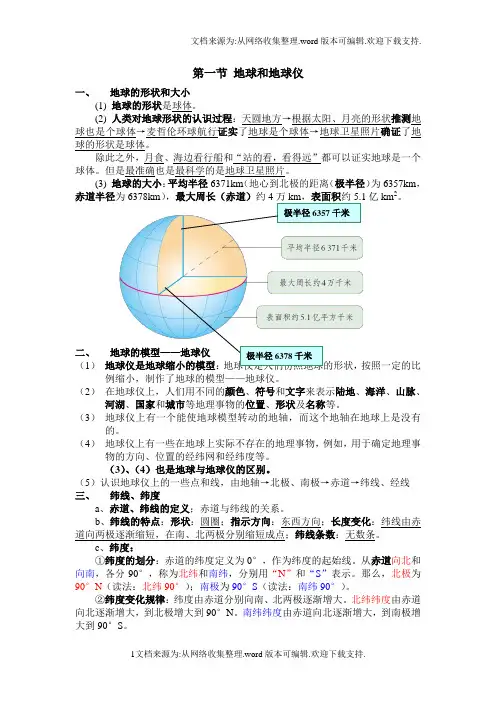

第一节 地球和地球仪一、地球的形状和大小(1) 地球的形状是球体。

(2) 人类对地球形状的认识过程:天圆地方→根据太阳、月亮的形状推测地球也是个球体→麦哲伦环球航行证实了地球是个球体→地球卫星照片确证了地球的形状是球体。

除此之外,月食、海边看行船和“站的看,看得远”都可以证实地球是一个球体。

但是最准确也是最科学的是地球卫星照片。

(3) 地球的大小:平均半径6371km (地心到北极的距离(极半径)为6357km ,赤道半径为6378km ),最大周长(赤道)约4万km ,表面积约5.1亿km 2。

二、地球的模型——地球仪(1)地球仪是地球缩小的模型:地球仪是人们仿照地球的形状,按照一定的比例缩小,制作了地球的模型——地球仪。

(2)在地球仪上,人们用不同的颜色、符号和文字来表示陆地、海洋、山脉、河湖、国家和城市等地理事物的位置、形状及名称等。

(3)地球仪上有一个能使地球模型转动的地轴,而这个地轴在地球上是没有的。

(4)地球仪上有一些在地球上实际不存在的地理事物,例如,用于确定地理事物的方向、位置的经纬网和经纬度等。

(3)、(4)也是地球与地球仪的区别。

(5)认识地球仪上的一些点和线,由地轴→北极、南极→赤道→纬线、经线三、纬线、纬度a、赤道、纬线的定义;赤道与纬线的关系。

b、纬线的特点:形状:圆圈;指示方向:东西方向;长度变化:纬线由赤道向两极逐渐缩短,在南、北两极分别缩短成点;纬线条数:无数条。

c、纬度:①纬度的划分:赤道的纬度定义为0°,作为纬度的起始线。

从赤道向北和向南,各分90°,称为北纬和南纬,分别用“N”和“S”表示。

那么,北极为90°N(读法:北纬90°);南极为90°S(读法:南纬90°)。

②纬度变化规律:纬度由赤道分别向南、北两极逐渐增大。

北纬纬度由赤道向北逐渐增大,到北极增大到90°N。

南纬纬度由赤道向北逐渐增大,到南极增大到90°S。

人类对地球形状的认识过程体现的哲理

人类对地球形状认识的演变历程反映了哲学中的“观念与现实相互依存”的思想。

众所周知,古代人对地球形状的认识非常有限,认为地球是一个平面或者在宇宙中是一个封闭的球体。

到了公元前4世纪,古希腊哲学家阿尼玛格多提出了地球是一个球体的观点,这个观点在随后的几个世纪中被逐渐的接受,并形成了类似地球是一个球体的概念。

在地理学界,人们通过对地球高度、自转率和引力的测量,逐渐理解了地球的真实形状。

这种认知过程中体现了哲学中的观念和现实相互关联的思想。

人类的认知是随着时间的推移,经过不断实验和经验得出的。

人们的观念和认识是不断更新和完善的。

在此过程中,不断与实际现实相对比,形成新的认知和理解。

同时,认知的提高促使了人类社会的不断发展进步。

人类对地球形状的认知过程也反映了哲学中的观察和认识相互作用的思想。

通过高度、自转率和引力的测量等观察方法,人们才能够了解和认识到地球的真实形态和结构。

同时,人类不断深入研究地球的形态、物理和化学等特征,有更深刻的认识和更全面的理解。

这种观察和认识相互作用的过程是人类认知不断前行的的重要要素。

这些哲学思想还可以启示我们,人类在探究和认识自然规律时,应该用科学的态度去认识和探索。

应该用一定的方法去验证,从而形成全面和科学的认知,并在此基础上去指导和改善人类的社会和人类自身。

第一节 地球和地球仪一、 地球的形状和大小(1) 地球的形状是球体。

(2) 人类对地球形状的认识过程:天圆地方→根据太阳、月亮的形状推测地球也是个球体→麦哲伦环球航行证实了地球是个球体→地球卫星照片确证了地球的形状是球体。

除此之外,月食、海边看行船和“站的看,看得远”都可以证实地球是一个球体。

但是最准确也是最科学的是地球卫星照片。

(3) 地球的大小:平均半径6371km (地心到北极的距离(极半径)为6357km ,赤道半径为6378km ),亿km 2。

二、 地球的模型——地球仪 (1) 地球仪是地球缩小的模型:地球仪是人们仿照地球的形状,按照一定的比例缩小,制作了地球的模型——地球仪。

(2) 在地球仪上,人们用不同的颜色、符号和文字来表示陆地、海洋、山脉、河湖、国家和城市等地理事物的位置、形状及名称等。

(3) 地球仪上有一个能使地球模型转动的地轴,而这个地轴在地球上是没有的。

(4) 地球仪上有一些在地球上实际不存在的地理事物,例如,用于确定地理事物的方向、位置的经纬网和经纬度等。

(3)、(4)也是地球与地球仪的区别。

(5)认识地球仪上的一些点和线,由地轴→北极、南极→赤道→纬线、经线 三、 纬线、纬度a 、赤道、纬线的定义;赤道与纬线的关系。

b 、纬线的特点:形状:圆圈;指示方向:东西方向;长度变化:纬线由赤道向两极逐渐缩短,在南、北两极分别缩短成点;纬线条数:无数条。

c 、纬度:①纬度的划分:赤道的纬度定义为0°,作为纬度的起始线。

从赤道向北和向南,各分90°,称为北纬和南纬,分别用“N ”和“S ”表示。

那么,北极为90°N (读法:北纬90°);南极为90°S (读法:南纬90°)。

②纬度变化规律:纬度由赤道分别向南、北两极逐渐增大。

北纬纬度由赤道向北逐渐增大,到北极增大到90°N 。

南纬纬度由赤道向北逐渐增大,到南极增大到90°S 。

对地球形状的认识过程一、人们对地球形状的错误认识在古代,人们对地球的形状并没有清晰的认识,普遍存在一些错误观念。

例如,有人认为地球是平的,因为他们只能看到水平的地平线,而没有意识到地球是一个球体。

还有人认为地球是一个圆盘,或者是一个长方形。

这些错误观念主要是基于人们有限的观察和经验,缺乏科学的证据和研究。

二、地理探索与地球形状的认识随着地理探索的深入,人们对地球形状的认识逐渐得到提升。

公元前6世纪的古希腊哲学家毕达哥拉斯提出了地球是一个球体的观点,并给出了一些证据,如船远离海岸时,首先看不到海岸线,然后船的桅杆也逐渐消失在地平线上。

这些观察结果表明地球不可能是一个平面,而是一个曲面,进一步支持了地球是一个球体的观点。

三、地理测量与地球形状的进一步认识随着科学技术的进步,人们能够使用更精确的测量方法来研究地球的形状。

17世纪的法国科学家拉普拉斯通过对地球的测量和计算,提出了地球是一个略扁球体的观点。

他的研究结果表明,地球的赤道半径要略大于极半径,即地球的形状更接近于一个扁球体。

四、现代科学与地球形状的确证随着现代科学的发展,人们对地球形状的认识进一步确证和完善。

20世纪初,爱因斯坦的相对论以及引力测量的进展,使得人们对地球形状的认识更加精确。

通过使用卫星技术和重力测量等现代科学手段,科学家们能够精确测量地球的形状和尺寸。

他们的研究结果表明,地球是一个椭球体,即赤道半径稍大于极半径,但与拉普拉斯的略扁球体观点相比,差别非常微小。

五、对地球形状认识的意义正确认识地球形状对人类有着重要的意义。

首先,地球的形状决定了地球上的地理特征和气候分布,对于人类的生存和发展有着重要影响。

其次,地球的形状对于航海、导航和航空等活动也具有重要意义,因为这些活动需要准确测量地球的形状和尺寸。

此外,地球形状的认识也对于地球科学的研究和发展具有重要意义,帮助科学家们更好地理解地球的结构和运动。

六、总结从古代的错误观念到现代科学的确证,人们对地球形状的认识经历了一个漫长而持续不断的过程。

![[终稿]人类对地球形状的认识过程](https://uimg.taocdn.com/6b68651afe4733687e21aac8.webp)

[终稿]人类对地球形状的认识过程人类对地球形状的认识大致经历了这样一个过程:古时候的人,由于活动的范围很小,只看到自己生活地区的一小块地方,因此单凭直觉,就产生了种种有关"天圆地方"的说法.例如,我国早在两千多年前的周代,就有"天圆如张盖,地方如棋局(棋盘)"的盖天说.古代埃及人认识,天像一块穹窿形的天花板,地像一个方盒.俄罗斯人则认为,大地像一块盾牌,由三条巨鲸用背驮着,漂游在茫茫的海洋里.印度人也有类似的传说,不过他们认为驮着这块大地的,不是巨鲸,而是站在海龟背上的三头大象.大象动一动,便引起地震地球的形状与大小着生产技术的发展,人类活动范围的扩大和各种知识的积累,人们逐渐认识到,大地在大范围内不可能是平坦的,而应该是弯曲呈弧形的.因为在海边看离岸的船,先是船身隐没,然后才是桅帆.在陆地上旅行的人,如果向北走去,一些星星就会在南方的地平线上消失,另外一些星星却在北方的地平线上出现.如果向南走去,情况就相反.这些现象,只有大地是弧形的才好解释. 古希腊著名的科学家,哲学家亚里士多德才第一次对大地是球形作出了论证.他观察天象,从月食时地球在月球上的投影等现象中,推断大地的形状为球形.当时,一些持反对意见的人便提出:如果大地真是圆球状的,为什么住在地球另一端的人,没有掉向下面的空中呢那时候,由于人们还不懂得有地心引力,要回答这个问题是很难的.15,16世纪的地理大发现,特别是1519-1521年,麦哲伦率领的一支船队,环绕地球航行一周成功,这为大地是球形提供了有力的证据.明朝末年,西方传教士利玛窦,汤若望等来到我国,介绍了天文,地理,数学等科学知识,我国才出现"地球"这个译名随着测量技术的不断进步,特别是人造地球卫星的利用,现在测得的地球赤道半径为6378千米,极半径为6356千米,两者相差为21千米,赤道周长4万千米.如果我们把这个庞大的地球,缩小制成一个直径1米的地球仪,赤道半径只比极半径长1毫米多,这点微小差别,在地球仪上是表示不出来的,所以我们使用的地球仪都还是正圆形的.简单说:天圆地方天圆如张盖,地方如棋局大地不是平的麦哲伦环球航行,地球是圆的人造地球卫星照片,地球是球体古时候人们认为天圆地方后来人们又认为大地弯曲呈弧形公元前500年前后毕达哥拉斯设想大地是球形约100年后亚里士多德通过月食推断大地是球形我国东汉年间张衡提出“地如鸡中黄”15—16世纪麦哲伦通过环球航行证实大地是球形17世纪牛顿推断地球为扁球体卡西尼认为地球是个长球体18世纪法国科学家测量出地球为扁球体现在赤道半径为6378140米,极半径6356755米,扁率为1/298.2人类在长期生产实践中,对于地球形状的认识经历了反复曲折的过程。

人类对地球形状的认识大致经历了这样一个过程:古时候的人,由于活动的范围很小,只看到自己生活地区的一小块地方,因此单凭直觉,就产生了种种有关"天圆地方"的说法.例如,我国早在两千多年前的周代,就有"天圆如张盖,地方如棋局(棋盘)"的盖天说.古代埃及人认识,天像一块穹窿形的天花板,地像一个方盒.俄罗斯人则认为,大地像一块盾牌,由三条巨鲸用背驮着,漂游在茫茫的海洋里.印度人也有类似的传说,不过他们认为驮着这块大地的,不是巨鲸,而是站在海龟背上的三头大象.大象动一动,便引起地震地球的形状与大小着生产技术的发展,人类活动范围的扩大和各种知识的积累,人们逐渐认识到,大地在大范围内不可能是平坦的,而应该是弯曲呈弧形的.因为在海边看离岸的船,先是船身隐没,然后才是桅帆.在陆地上旅行的人,如果向北走去,一些星星就会在南方的地平线上消失,另外一些星星却在北方的地平线上出现.如果向南走去,情况就相反.这些现象,只有大地是弧形的才好解释. 古希腊著名的科学家,哲学家亚里士多德才第一次对大地是球形作出了论证.他观察天象,从月食时地球在月球上的投影等现象中,推断大地的形状为球形.当时,一些持反对意见的人便提出:如果大地真是圆球状的,为什么住在地球另一端的人,没有掉向下面的空中呢那时候,由于人们还不懂得有地心引力,要回答这个问题是很难的.15,16世纪的地理大发现,特别是1519-1521年,麦哲伦率领的一支船队,环绕地球航行一周成功,这为大地是球形提供了有力的证据.明朝末年,西方传教士利玛窦,汤若望等来到我国,介绍了天文,地理,数学等科学知识,我国才出现"地球"这个译名随着测量技术的不断进步,特别是人造地球卫星的利用,现在测得的地球赤道半径为6378千米,极半径为6356千米,两者相差为21千米,赤道周长4万千米.如果我们把这个庞大的地球,缩小制成一个直径1米的地球仪,赤道半径只比极半径长1毫米多,这点微小差别,在地球仪上是表示不出来的,所以我们使用的地球仪都还是正圆形的.简单说:天圆地方天圆如张盖,地方如棋局大地不是平的麦哲伦环球航行,地球是圆的人造地球卫星照片,地球是球体古时候人们认为天圆地方后来人们又认为大地弯曲呈弧形公元前500年前后毕达哥拉斯设想大地是球形约100年后亚里士多德通过月食推断大地是球形我国东汉年间张衡提出“地如鸡中黄”15—16世纪麦哲伦通过环球航行证实大地是球形17世纪牛顿推断地球为扁球体卡西尼认为地球是个长球体18世纪法国科学家测量出地球为扁球体现在赤道半径为6378140米,极半径6356755米,扁率为1/298.2人类在长期生产实践中,对于地球形状的认识经历了反复曲折的过程。

七上科学第三章人类的家园----地球知识点总结第1节地球的形状和内部结构1.地球的形状(1)人类逐步认识地球形状的过程:①古代中国人:a.盖天说:天圆地方(“天圆如张盖,地方如棋局”和“天如斗笠,地似覆盘”);b.浑天说:天之包地,犹壳之裹黄;②公元前6世纪,古希腊数学家首先提出大地是球形的设想;③观察月食:发现大地投射到月球上的影子是弧形的,这是对地球认识的第一次飞跃;④1519年至1522年,葡萄牙航海家的环球航行初步证明地球是球形的;⑤现在,人造卫星拍摄的地球照片证明地球是椭球体,蓝色是,白色是。

(2)证明地球是球体的事例:①远去的帆船总是先消失,后消失;②驶来的帆船总是先出现,后出现;③ (填“走得到”或“走不到”)到天涯海角;④站的高,看的远-----古诗有云:“欲穷千里目,更上一层楼”;⑤月食时被蚀部分总是成;⑥;(最早证明地球是球形的)⑦从卫星上拍摄的地球照片。

注意:太阳东升西落(填“能”或“不能”)证明地球是球体,只能说明地球绕太阳自转。

(3)证明地球是球形的方法------探索实验:铅笔在篮球和木板上移动对比实验结论:①铅笔在木板上由近及远移动,看到的铅笔长度(有或没有)变化。

②铅笔在篮球表面从最高点由近及远移动,看到的铅笔(填“笔尖”或“笔尾”)先消失,这与海岸上远去的帆船(填“桅杆”或“船身”)先消失的情况相似,这说明地球的形状是的。

2.地球的大小(1)地球的真实形状:地球是一个 的不规则球体。

(2)地球的大小:①地球半径:赤道半径 km ,两极半径 km ,仅差 %②地球赤道周长: 千米-----“坐地日行八万里”③地球表面积: 平方千米3.地球内部的结构(1)地球的内部圈层的划分依据-----地震波。

(2)从外到内(地表到地心)把地球分为 (蛋壳)、 (蛋白)和 (蛋黄)三个圈层。

①地壳:平均厚度为17千米。

海拔越高,地壳越 ;海拔越低,地壳越 。

②地幔:在地壳以下到2900千米深处,分为 和 。

人类认识地球形状的过程4点一、古代观测与推测人类对地球形状的认识始于古代。

在古希腊时期,许多哲学家和学者通过观察天空中的星星、太阳和月亮等天体运动,推测地球可能是一个球体。

例如,公元前6世纪的古希腊哲学家毕达哥拉斯提出地球是一个球体,他认为球体是最完美的形状。

此外,公元前3世纪的古希腊天文学家埃拉托斯特尼也通过观测日偏食现象,得出了地球是一个球体的结论。

这些观测和推测虽然不够准确,但为后来对地球形状的研究奠定了基础。

二、航海和探险的发现随着航海技术的发展,人类开始进行更深入的地理探索,进一步认识地球的形状。

15世纪时,葡萄牙探险家达·伽马和克里斯托弗·哥伦布等人的航海探险发现了新大陆,使人们逐渐意识到地球并非平面,而是一个球体。

这些航海家通过观察船只航行的方向和星星的位置等现象,发现了地球的曲率和球面特征。

这些探险的发现进一步证实了地球是一个球体的事实。

三、科学观测和实验证据随着科学技术的进步,人类可以使用更精确的仪器进行地球形状的观测和实验。

17世纪时,法国科学家皮埃尔·吕梭通过在不同地点的山上测量地球表面的曲率,证明了地球的球形。

之后,18世纪的英国天文学家内维尔·马斯克林通过观测月亮的引力对地球的影响,计算出了地球的赤道半径和极半径,进一步确认了地球的球形。

此外,20世纪的航天技术和卫星观测使人们能够从太空中直接观察到地球的形状,提供了更直接的证据。

四、现代测量和地球科学研究现代科学技术的发展使人们对地球形状的认识更加准确和全面。

地球科学领域的测量和研究为我们提供了更多关于地球形状的信息。

利用全球定位系统(GPS)、卫星测高和地震波传播等技术,科学家们可以测量地球的形状、地球表面的弯曲程度和地壳的变形等。

这些测量和研究结果表明,地球并非完全的球体,而是一个稍微扁平的椭球体,其赤道半径略大于极半径。

总结起来,人类认识地球形状的过程经历了古代观测与推测、航海和探险的发现、科学观测和实验证据以及现代测量和地球科学研究等阶段。

地球形状认识的过程一、古代人对地球形状的认识在古代,人们对地球的形状有着各种各样的认识。

早在公元前6世纪,古希腊哲学家泰勒斯认为地球是一个平坦的圆盘。

而后来的毕达哥拉斯学派则认为地球是一个球体。

这些观点在当时并没有得到广泛的认同,直到古希腊数学家和天文学家伽利略·伽利雷的出现,才逐渐改变了人们对地球形状的认识。

二、伽利略的观察实验伽利略·伽利雷是17世纪的意大利物理学家和天文学家,他通过一系列的观察实验证明了地球是一个近似于球体的形状。

他首先观察到,当船只远离海岸线时,其船体会逐渐消失在地平线之下。

这说明地球的表面是弯曲的,而不是平坦的。

其次,他研究了地球的阴影现象,发现当地球位于月球和太阳之间时,地球在月球上形成了一个圆形的阴影。

这一实验结果进一步证明了地球的球形。

三、地球的几何证明除了伽利略的观察实验,地球形状的几何证明也为人们认识地球形状提供了重要的依据。

其中最重要的证明之一是由古希腊数学家欧几里得提出的。

他通过几何学的方法,证明了地球的表面是一个近似于球体的曲面。

他指出,地球的表面上的任意两点之间的最短距离是一条大圆弧,这就是我们常说的“大圆航线”。

这一证明让人们更加深入地理解了地球的形状。

四、现代科学的证据随着科学技术的进步,现代科学提供了更多的证据来证明地球的形状。

其中最为重要的是航天技术的发展。

人类通过宇航员的航天任务,成功地拍摄到了地球的照片。

这些照片清晰地显示了地球是一个近似于球体的形状。

此外,现代的卫星技术也提供了直接观测地球形状的手段。

通过卫星的测量,科学家可以得知地球的周长、直径和体积等等,进一步证实了地球的球形。

五、地球形状的意义认识地球的形状对人类有着重要的意义。

首先,地球的形状决定了地球的自转和公转规律,这直接影响到我们的时间计算和季节变化。

其次,地球的形状决定了地球上的气候、地理环境和生命分布。

只有准确地认识地球的形状,我们才能更好地理解和保护我们的地球。

人类对地球形状的认识大致经历了这样一个过程:古时候的人,由于活动的范围很小,只看到自己生活地区的一小块地方,因此单凭直觉,就产生了种种有关"天圆地方"的说法.例如,我国早在两千多年前的周代,就有"天圆如张盖,地方如棋局(棋盘)"的盖天说.古代埃及人认识,天像一块穹窿形的天花板,地像一个方盒.俄罗斯人则认为,大地像一块盾牌,由三条巨鲸用背驮着,漂游在茫茫的海洋里.印度人也有类似的传说,不过他们认为驮着这块大地的,不是巨鲸,而是站在海龟背上的三头大象.大象动一动,便引起地震地球的形状与大小着生产技术的发展,人类活动范围的扩大和各种知识的积累,人们逐渐认识到,大地在大范围内不可能是平坦的,而应该是弯曲呈弧形的.因为在海边看离岸的船,先是船身隐没,然后才是桅帆.在陆地上旅行的人,如果向北走去,一些星星就会在南方的地平线上消失,另外一些星星却在北方的地平线上出现.如果向南走去,情况就相反.这些现象,只有大地是弧形的才好解释. 古希腊著名的科学家,哲学家亚里士多德才第一次对大地是球形作出了论证.他观察天象,从月食时地球在月球上的投影等现象中,推断大地的形状为球形.当时,一些持反对意见的人便提出:如果大地真是圆球状的,为什么住在地球另一端的人,没有掉向下面的空中呢那时候,由于人们还不懂得有地心引力,要回答这个问题是很难的.15,16世纪的地理大发现,特别是1519-1521年,麦哲伦率领的一支船队,环绕地球航行一周成功,这为大地是球形提供了有力的证据.明朝末年,西方传教士利玛窦,汤若望等来到我国,介绍了天文,地理,数学等科学知识,我国才出现"地球"这个译名随着测量技术的不断进步,特别是人造地球卫星的利用,现在测得的地球赤道半径为6378千米,极半径为6356千米,两者相差为21千米,赤道周长4万千米.如果我们把这个庞大的地球,缩小制成一个直径1米的地球仪,赤道半径只比极半径长1毫米多,这点微小差别,在地球仪上是表示不出来的,所以我们使用的地球仪都还是正圆形的.简单说:天圆如张盖,地方如棋局大地不是平的,地球是圆的照片,地球是球体古时候人们认为天圆地方后来人们又认为大地弯曲呈弧形公元前500年前后毕达哥拉斯设想大地是球形约100年后亚里士多德通过推断大地是球形我国东汉年间提出“地如鸡中黄”15—16世纪麦哲伦通过环球航行证实大地是球形17世纪牛顿推断地球为扁球体卡西尼认为地球是个长球体18世纪法国科学家测量出地球为扁球体现在赤道半径为6378140米,极半径6356755米,扁率为1/人类在长期生产实践中,对于地球形状的认识经历了反复曲折的过程。

古代中国人提出,天像一个锅,是半圆的,地像一个方形的棋盘,是平的,这就是“天圆地方说”。

古印度人认为,大地被四头大象驮着,站在一只巨大的乌龟身上,乌龟蹲在蛇身上,太阳在上方旋转。

我国东汉时期天文学家张衡提出了“浑天说”,他认为天体如同鸡蛋,地就像蛋中的蛋黄,天大地小,天里还有水,天包着地。

古希腊数学家毕达哥拉斯在海边发现远处行驶来的帆船,总是先出现桅杆,再出现船身,所以他认为地球的表面是弧形的。

古希腊学者亚里士多德观察月食时,根据落在月球上的地球的影子推断地球是一个球体。

1519年葡萄牙航海家麦哲伦率领他的船队从西班牙出发,一直向西航行,历经3年完成了环球航行,用实践证明了地球是一个球体。

1961年,苏联宇航员加加林搭乘“东方一号”飞船在太空中绕地球飞行,这是人类第一次在遥远的太空观察地球。

2003年10月,我国宇航员杨利伟乘坐“神州五号”飞船登上太空,亲眼看到了地球的样子。

人类对地球形状的认识过程是:天圆地方——球体——椭球体——不规则球体.

(二)地球的大小

1.地球表面积约5.1亿平方千米

在黑板上板书5.1*1015平方米,体现数据之大。

(教师打趣道:51后带十四个零,如果是银行账户上的数字多好啊!)

2.地球的平均半径约6371千米展示纸条道具

(纸条的长度为6.4厘米,地球的平均半径大约是该纸条的一亿倍。

)

3.地球赤道周长约4万千米

提问:拿姚明的身高来做参考系,姚明的身高为2.29米,问多少个姚明首尾相连平躺着可绕地球赤道一圈?

(稍微给学生一点时间动手计算一下,但不点名提问。

)

答案:约17,467,249个。