非饱和土力学6本构理论

- 格式:pptx

- 大小:2.29 MB

- 文档页数:73

文章编号:1000-582x(2000)S0-0197-04非饱和土的力学理论Ξ陈正汉,王权民,李 刚,孙树国(后勤工程学院土木工程系,重庆 400041) 摘 要:介绍了笔者多年来在非饱和土力学领域研究的主要理论成果。

内容包括非饱和土的建模理论、应力理论、渗流理论、本构理论和固结理论,其中本构理论和固结理论都涉及线性、非线性、弹塑性、结构性、动力特性和热力特性等6个方面。

关键词:非饱和土;力学理论;渗流理论;本构模型;固结模型 中图分类号:TU43;O357.3 文献标识码:A 非饱和土的力学理论包括渗流理论、本构理论、强度理论和固结理论,其中非饱和土的固结涉及水气渗流和土骨架的变形两个方面,是一个综合问题。

非饱和土中渗流包括水流和气流,变形有线性、非线性、弹塑性、结构性、动力特性和热力特性之分,从而组成了非饱和土的本构模型谱系和固结模型谱系。

通过笔者的多年努力,这两个谱系已基本形成,笔者简要介绍有关研究成果。

1 非饱和土建模的公理化理论体系渗流理论、本构模型和固结模型都是数学模型,建模需要理论指南。

1994年,笔者融理性力学、不可逆过程热力学和土力学的精华于一体,建立了岩土力学的公理化理论体系[1]。

该理论体系包括5个基本定律和8个本构原理,对饱和土与非饱和土都适用。

5个基本定律是:质量守恒定律、动量守恒定律、动量矩守恒定律、能量守恒定律和热力学第二定律。

8个本构原理是:等存性原理、相容性原理、客观性原理、Curie对称原理、Onsager原理、压硬剪胀原理、有效应力原理和记忆原理。

2 非饱和土的应力理论[2,3]非饱和土是固-液-气三相复合介质,描述应力状态一般需要三个应力张量。

在不计土粒的压缩性时,则可用两个应力状态变量σij-u aδij和(u a-u w)δij描述,分别称为净总应力张量和吸力张量;也可用下式表达的有效应力刻划之:σ′ij=σij-u aδij+χ(u a-u w)δij称为Bishop公式,其中σij、σ′ij、u a、u w分别是总应力、有效应力、孔隙气压力和孔隙水压力,χ是有效应力参数,与土的饱和度及应力路径有关,且0≤χ≤1。

非饱和土的广义有效应力原理及其本构模型研究土力学发展到目前为止,其理论基础仍然很不完善,仍处于半理论、半经验的发展阶段,土力学统一和完备的理论基础仍有待于研究和发展。

上世纪六七十年代发展起来的多相孔隙介质理论,为非饱和土力学的发展提供了理论基础。

非饱和土是一种三相的多孔介质材料,它由固体颗粒和孔隙组成,孔隙中填充着水和气。

气体的存在使得非饱和土的性质比饱和土要复杂得多,也使得影响非饱和土性质的因素变多,因此很难像饱和土那样找出非饱和土的响应(或应变)与应力状态之间的简单和唯一的关系。

本文以多相孔隙介质力学理论为基础,提出了非饱和土广义有效应力原理,并建立了非饱和土的本构模型,主要研究成果为:(1)以多相孔隙介质理论为基础,从基本的物理规律即各种平衡方程出发,建立非饱和土的基本方程,并得到了非饱和土变形功的表达式。

在总变形功的具体方程基础上提出了广义有效应力原理,给出了本文建议的与土骨架位移在功上对偶的有效应力表达式。

指出应当选择非饱和土有效应力,修正吸力和气压三个应力状态变量来描述非饱和土的行为,并给出了相对应的功共轭的广义变形,为建立非饱和土本构方程奠定基础。

(2)根据非饱和土的变形功表达式,推导得到了非饱和土各相的自由能和耗散势增量方程,然后采用热力学的方法来建立非饱和土的本构模型。

根据广义有效应力原理选择应力变量,并选择适当的内变量来考虑非饱和土三相之间的联系,建立了固液气三相耦合的非饱和土本构模型框架。

该框架将可以考虑很多复杂因素的影响,比如气相耗散对土体的影响等。

(3)在非饱和土模型框架的基础上,通过适当的假设和简化,建立三轴应力状态下固液气三相耦合的非饱和土本构模型。

其最大的特点在于首次在模型中考虑了气相硬化的影响,从理论的角度,这一模型由于考虑了气相压力变化的影响,因此更加全面和更具有一般性。

采用已有的实验数据对模型进行验证,结果表明不论是在低饱和度阶段还是高饱和度阶段,模型都能很好的拟合试验结果。

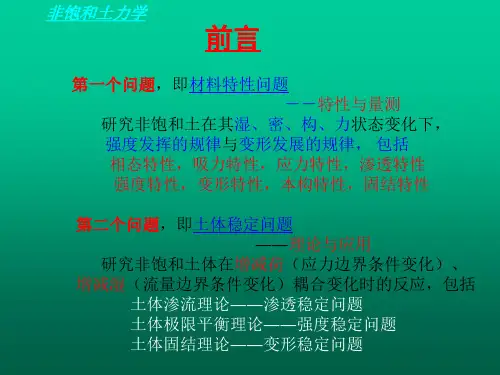

非饱和土力学同济大学地下建筑与工程系2006年10月第一章绪论非饱和土分布十分广泛,与工程实践紧密联系的地表土几乎都是非饱和土。

干旱与半干旱地区,由于蒸发量大于降水量,地下水位较深,这些地区的表层土是严格意义上的非饱和土;土坝、铁路和公路路基填土,机场跑道的压实填土都是处于非饱和状态,亦即非饱和土;即使是港口平台、管道等离岸工程中所遇到的土,往往是含生物气的海相沉积土,其孔隙中含有以大气泡(气泡直径远大于土粒直径)形式存在于孔隙中的生物气;另外,在地下水面附近的高饱和土体,其孔隙水中溶解了部分以小气泡(气泡直径与土粒粒径相当)形式存在于孔隙中的气体,土体卸载以后(取样或开挖等),溶解于孔隙水中的气体逸出,以气泡形式存在于孔隙水中,这两种含气泡的土也应属于非饱和土。

可见,非饱和土才是工程实践中经常遇到的土,饱和土是非饱和土的特例,真正意义上的饱和土在工程实践中很少见到。

土力学发展至今,已形成了一套完善、独立的理论体系。

然而,迄今为止的土力学主要是把其研究对象——土,视为两相体,即认为土是由土粒和孔隙水组成。

严格的讲,迄今为止的土力学只能称之为饱和土力学。

然而,实际工程中遇到的土多是以三相状态(土粒、孔隙水、孔隙气)存在。

经典的饱和土力学原理与概念并不完全符台其实际性状。

有人甚至认为在土中水一气的结合面上还存在第4相一水气结合膜。

土中气相的存在,使得土体性质复杂、性状多变。

将土作为饱和土对大多数工程来讲是一种合理的简化,但是,随着研究的逐渐深入,人们已经注意到,对于某些特殊区域或特殊性质的土,这种简化将造成研究理论的失误。

如在膨胀土地基基础的设计中。

如果单纯按照膨胀土的现有强度进行设计,则有可能将强度参数估计过高,不安全;如果按其最低强度进行设计,又将造成浪费。

因此,合理地提出膨胀土在不同状态下的强度参数是工程的客观需要。

此外,膨胀土等非饱和土的变形性能也随饱和度而变化。

这些问题都是饱和土力学难以解决的。

非饱和土理论的分析研究摘要:介绍了目前岩土工程界提出的非饱和土抗剪强度公式。

同时还对Bishop、Fredlund和卢肇钧提出的抗剪强度公式中的参数测试方法进行分析,指出各种抗剪强度理论在概念上都是相同的,其区别仅在于确定由吸力产生的那部分有效应力时采用的参数和测试方法不同。

关键词:非饱和土;抗剪强度一、土力学的发展历程18世纪中期以前,人类的建筑工程实践主要是根据建筑者的经验进行的。

18世纪中叶至20世纪初期,工程建筑事业迅猛发展,许多学者相继总结前人和自己实践经验,发表了迄今仍然行之有效的、多方面的重要研究成果。

例如法国的C.-A.de 库仑发表了土压力滑动楔体理论(1773)和土的抗剪强度准则(1776) ;法国的H.P.G.达西在研究水在砂土中渗透的基础上提出了著名线性渗透定律(1856);英国的W.J.M.兰金分析半无限空间土体在自重作用下达到极限平衡状态时的应力条件,提出了另一著名的土压力理论,与库仑理论一起构成了古典土压力理论;法国的J.V.博西内斯克(1885)提出的半无限弹性体中应力分布的计算公式,成为地基土体中应力分布的重要计算方法;德国的O.莫尔(1900)提出了至今仍广泛应用的土的强度理论;19世纪末至20世纪初期瑞典的A.M.阿特贝里提出了黏性土的塑性界限和按塑性指数的分类,至今仍在实践中广泛应用。

1925年奥地利的K.太沙基出版了世界上第一部《土力学》,是土力学作为一个完整、独立学科已经形成的重要标志,在此专著中,他提出了著名的有效压力理论。

此后,在土的基本性质和动力特性、固结理论和强度理论的研究,流变理论的应用,土体稳定性分析方法以及试验技术和设备等方面都有很大的发展,使土力学得到进一步的完善和提高。

20世纪中叶非饱和土力学研究的复苏是土力学发展中又一具有长远影响的事件。

岩土工程中遇到的土大多数处于非饱和状态,非饱和土的工程性质已成为20世纪90年代以来国际土力学界研究的热点问题之一。

非饱和黏土动态力学特性及其本构关系研究土作为一种最普遍的基层材料,广泛应用于各类民用和国防工程建设。

土基层以及土中构筑物在其工作过程中,除了承受正常的设计载荷外,可能还要承受诸如撞击、冲击和爆炸等强动载荷。

黏土的分布广泛,且通常情况下,黏土均处于非饱和状态。

非饱和黏土是一种力学性质极为复杂的材料,并且针对非饱和黏土的动态本构建模至今仍然是不完备的,因此有必要对非饱和黏土的动态本构关系进行深入系统研究。

非饱和黏土的动态力学特性受多种因素影响,主要包括初始密度(压实度)、含水率(饱和度)和外载荷特性(应力水平、加载速率)等。

为探讨分析以上影响因素的影响规律,本文结合非饱和黏土的材料特性,设计开展了针对不同初始密度、含水率的非饱和黏土试样的静、动态力学系列试验。

其中,静态力学试验主要包括:无侧限压缩试验和三轴剪切试验;动态力学试验主要包括:单轴压缩SHPB试验、被动围压SHPB试验和平板撞击试验。

通过对试验结果的分析,得出了非饱和黏土在静、动态加载条件下的力学特性,归纳总结了初始密度、含水率和外载荷特性等因素的影响规律。

本文提出应用基于Perzyna形式的黏塑性帽盖模型描述非饱和黏土的屈服破坏行为;提出将p-??物态方程和修正三相混合物物态方程结合起来,描述非饱和黏土在高压状态下的压力-密度关系。

基于非饱和黏土静、动态力学试验结果,提出了一套确定黏塑性帽盖模型和物态方程参数的方法。

为验证基于Perzyna形式的黏塑性帽盖模型和非饱和黏土物态方程及其参数的适用性和准确性,分别以用户自定义材料模型和自定义物态方程子程序的形式将帽盖模型和物态方程嵌入到LS-DYNA软件中,并对非饱和黏土中动力学过程进行了数值模拟。

模拟结果表明,基于Perzyna形式的黏塑性帽盖模型和非饱和黏土物态方程及其参数能够较为准确地描述非饱和黏土的动态力学行为。

非饱和黄土本构模型研究黄土是典型的非饱和土,黄土的非饱和本构模型是黄土工程特性研究的一个重要方向。

本文采取了陕西泾阳南塬L5黄土,开展了系统地试验研究。

陕西泾阳南塬黄土地层剖面出露完整,剖面可见S0到L9全部地层,受农业灌溉影响,该黄土塬北缘滑坡发育,且属于典型黄土层内滑坡。

此次试验所取L5试样(Q2)位于该处滑坡的主要剪切带,为典型的非饱和结构性黄土。

本文通过试验取得了该黄土的物理力学参数,建立了能够反映黄土变形特性的非饱和本构模型,开展的主要工作如下:(1)将L5原状样和分层击实所得重塑样分别配制8%、11%、15%、20%和25%五个不同含水率,采用常规三轴仪在100 kPa、200 kPa、300 kPa、400 kPa和500 kPa五个不同围压下进行CD试验。

试验结果表明有效稳态摩擦角与含水率无明显相关性,基本为一稳定值。

含水率低于塑限时,有效稳态粘聚力随含水率增大而显著降低;当含水率高于塑限时,有效稳态粘聚力不再随含水率的增大而降低,趋于一稳定值。

(2)利用三轴CD试验,结合Fredlund SWCC压力板仪测得的土水特征曲线,分析了Fredlund、Bishop和Lu Ning三种非饱和土强度表达式中的强度参数。

其中Bishop和Fredlund强度公式中的参数χ和υb必须利用土水特征曲线确定;而Lu Ning强度公式中的吸应力与含水率的关系,可通过不同含水率常规三轴试验确定,这回避了基质吸力测定的不便,便于在工程实际中推广应用。

(3)根据不同含水率不同围压原状和重塑土常规三轴CD试验所得变形和强度参数变化规律,得到不同含水率下L5原状和重塑试样的理想弹塑性模型,并对模型的适用性进行了验证,并结合对应含水率下原状及重塑土的K0固结试验结果,对Duncan-Chang非线性弹性模型中的μ的表达式进行修改,得到了原状及重塑黄土非饱和非线性弹性模型的表达式,并进行了验证。

(4)通过对初始孔隙比相同的L5重塑和原状试样进行不同含水率的固结试验,发现在半对数坐标系下不同含水率试样的膨胀回弹线相互平行,固结压缩线的直线段也相互平行,压缩线的斜率λ较膨胀回弹线κ更陡;相同应力条件下,试样的初始含水率越高,孔隙比越小;相同应力条件下,原状土相对应重塑土而言能保持更大的孔隙比。

非饱和原状土的结构性及其本构模型研究的开题报告一、选题背景与意义非饱和原状土是指土体未达到饱和状态下相对干燥的土壤。

非饱和原状土的结构性对于土体力学性质的研究具有重要的意义。

非饱和原状土涉及到土体的孔隙结构、孔隙水压力、孔隙水分距离饱和状态的远近以及土壤颗粒内部的有孔结构等方面,这些因素都会影响土体的物理力学特性。

因此,研究非饱和原状土的结构性及其本构模型对于认识土体力学性质的本质规律、开展土体的结构强度分析、模拟土体的变形行为等方面都具有实际意义。

二、研究内容与目标本次开题报告的研究内容主要包括以下两个方面:(1)非饱和原状土的孔隙结构分析及其对土体力学特性的影响。

土体孔隙结构及孔隙水分对于土体力学性质的影响已经得到了广泛的研究。

然而,由于非饱和原状土存在孔隙水分距离饱和状态的远近,更加复杂的孔隙结构和孔隙水力学特性,因此该类土壤在力学特性方面仍存在很多未知的问题。

本研究将通过对非饱和原状土的孔隙结构进行分析,揭示其对土体力学特性的影响规律。

(2)非饱和原状土的本构模型研究。

构建本构模型是分析土体力学性质的常用方法之一。

然而,对于非饱和原状土的本构模型仍然存在诸多争议。

本研究将探究非饱和原状土的一些经典本构模型,并尝试提出适合于非饱和原状土的新的本构模型。

三、研究方法和技术路线(1)孔隙结构分析方法:采用直接观测法和数字图像处理技术,对不同状态的非饱和原状土的孔隙结构进行观察与分析,并通过孔隙率、孔隙大小、孔隙连通性等指标对孔隙结构特征进行描述。

(2)力学性质试验:采用三轴试验、压缩剪切试验等常规土力学试验方法,探究非饱和原状土的力学特性。

(3)本构模型构建:基于已有的经典本构模型(如air-entry model、VG model、BC model等),通过对非饱和原状土力学特性的分析,提出适合于该类土体的新的本构模型。

四、预期研究成果和创新性预计通过本研究可以达到以下预期研究成果和创新性:(1)揭示非饱和原状土孔隙结构对土体力学特性的影响规律。

土力学中非饱和土体强度变形本构模型研究土力学是土木工程学的重要分支,其涉及土壤与固体力学相关内容。

土体的强度和变形特性是土力学研究的重点之一。

在土木工程中,非饱和土体也是一种普遍存在的现象,而非饱和土体的强度变形本构模型的研究则成为了当下热门的课题之一。

一、什么是非饱和土体非饱和土体是指土体中某些空隙内不充满水分的状态,也就是介于饱和状态和干燥状态之间的状态。

由于土体孔隙内水分的存在,其力学性质和行为特征都与干燥状态的土体不同,但又有别于饱和状态。

因此,对于非饱和土体的研究和分析,需要考虑土体孔隙内水分含量对其力学性质和行为的影响。

二、非饱和土体的强度变形特性土体的强度和变形特性是土力学研究的重点之一。

在非饱和土体中,水分含量对土体的强度和变形特性产生了明显的影响。

当水分含量较低时,土体的强度和刚度较高,当水分含量增加时,强度和刚度逐渐减小,而随着水分增加到一定程度,土体会出现液化现象,强度将急剧下降。

目前,对于非饱和土体强度变形特性的研究集中于实验和数值模拟两个方面。

在实验方面,主要通过不同取样、加载和试验方法来模拟非饱和土体的实际力学行为;而在数值模拟方面,则通过基于应用数学原理的力学模型和计算方法进行研究。

三、非饱和土体强度变形本构模型的研究非饱和土体强度变形本构模型是研究非饱和土体力学特性和行为变化的重要方法之一。

本构模型是一种数学描述模型,在工程实践中经常使用,可以将非饱和土体的强度和变形特性描述为公式形式,以便于工程设计和计算。

目前,对于非饱和土体强度变形本构模型的研究主要有三种方法:基于经验,基于理论和基于试验数据。

其中,基于经验的本构模型是以实验结果为基础,通过实验数据分析和总结,得出一些数学公式或曲线,用于描述土体的力学特性和行为;基于理论的本构模型则利用现有的力学理论和模型,对土体的力学特性和行为进行描述、分析和计算;而基于试验数据的本构模型则是通过试验数据,利用数学方法建立土体的力学模型和本构方程,能够更好地适应具体的问题和场合。