第三章奴隶社会建筑36

- 格式:ppt

- 大小:3.61 MB

- 文档页数:36

气候:热带,亚热带,温带,亚温带。

东南多雨,故建筑朝向为南偏东。

(东南风为主导风向)西北方,建筑朝南北向为主。

文化背景:黄河流域文化→窑洞↗浅穴居↗窝棚↗聚落长江流域文化→吊脚楼二,中国古代建筑的历史分段:(一)原始社会建筑:旧石器时代:50万年前天然崖洞居住,有色陶土出现在洞壁。

新石器时代:5万年前在后期母系氏族中,已出现木构建筑的雏形。

(二)奴隶社会建筑:夏朝:公元前二十一世纪商朝:青铜文化的出现(工具改进,建筑材料改进为石头)。

周朝:西周↓东周:春秋瓦的出现战国:建筑等级制度形成(型制)管理建筑工程的官:司空建筑著作:《考工记》(三)封建社会的建筑:秦朝:高台建筑汉朝:西汉:高台建筑依然流行东汉:斗拱的出现使檐更为深远,高台建筑抹落出现砖劵,砖石,石劵结构木结构作为一个完整的体系完成两晋,南北朝:佛教在中国大力推广,建筑物主要为寺,庙,塔,石窟装饰手段要求开始增加,雕塑,壁画开始大量的出现隋朝,唐朝:木构建筑步入成熟期城市建筑:唐朝的长安城南北大运河宋朝:建筑体型较隋唐为小,装饰手段较为华丽,精巧。

“里坊制”的取消。

装修,彩画,家俱基本定型,室内布置开始受到重视。

《营造法式》古代最完整的建筑技术书完成。

元,明,清朝:元朝使各个民族文化交融。

“减柱法”,“偷心造”。

明清封建制度更加严密,严格,制砖业有广泛的民展。

官式建筑定型。

皇家,私家园林民展,是封建社会建筑的最后高潮。

三,中国古代建筑的特点(一)结构上的特点:木结构形式1,结构的方式:〈1〉抬梁式:梁瓜柱〈2〉穿斗式:较小的柱和穿〈3〉井干式:木制四周墙体2,木结构的优点:〈1〉围护与承重结构截然分开,使建筑形式更加自由。

〈2〉适应不同的气候环境,利用墙体厚度,窗大小位置的变化来适应。

〈3〉有减少地震的危害性,榫卯镶接方式,柔性连接。

〈4〉材料造取方便,易于加工运输,预制建筑。

3,木结构外的其他建筑材料:瓦,空心砖,陶质砖,琉璃砖,琉璃瓦。

第三章奴隶社会的建筑(公元前21世纪──公元前476年)一、社会背景:◆夏、商、周、春秋。

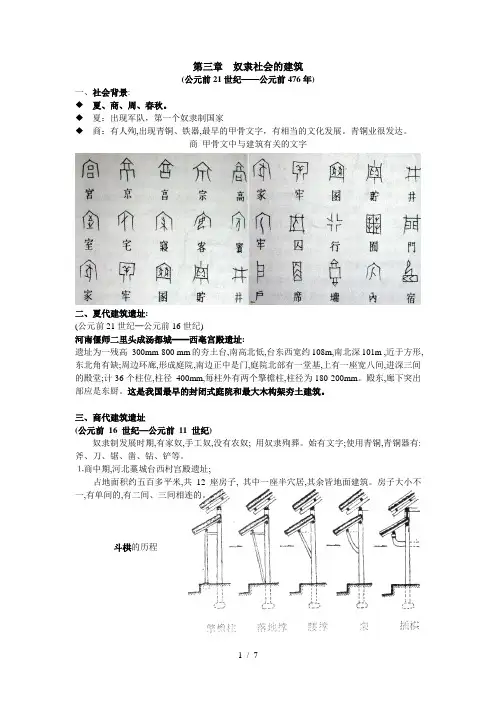

◆夏:出现军队,第一个奴隶制国家◆商:有人殉,出现青铜、铁器,最早的甲骨文字,有相当的文化发展。

青铜业很发达。

商甲骨文中与建筑有关的文字二、夏代建筑遗址:(公元前21世纪─公元前16世纪)河南偃师二里头成汤都城━━西亳宫殿遗址:遗址为一残高300mm-800 mm的夯土台,南高北低,台东西宽约108m,南北深101m ,近于方形,东北角有缺;周边环廊,形成庭院,南边正中是门,庭院北部有一堂基,上有一座宽八间,进深三间的殿堂;计36个柱位,柱径400mm,每柱外有两个擎檐柱,柱径为180-200mm。

殿东,廊下突出部应是东厨。

这是我国最早的封闭式庭院和最大木构架夯土建筑。

三、商代建筑遗址(公元前16 世纪─公元前11 世纪)奴隶制发展时期,有家奴,手工奴,没有农奴; 用奴隶殉葬。

始有文字;使用青铜,青铜器有:斧、刀、锯、凿、钻、铲等。

⒈商中期,河北藁城台西村宫殿遗址;占地面积约五百多平米,共12 座房子, 其中一座半穴居,其余皆地面建筑。

房子大小不一,有单间的,有二间、三间相连的。

斗栱的历程〖二号房子〗:二间,正面朝东;南北面宽10.35M,东西进深3.6M。

在房基沟槽两边,云母粉画出的白线,线条笔直,转角规整;说明该建筑是根据设计画线的,这是我国建筑设计史上最早的一例。

地基平整后挖去0.5M 活土层,再填入纯净的暗褐色胶性土,每50-80mm厚就用小石夯实,这是我国早期建筑的特点。

外墙下部为板筑夯土墙,上半用土坯垒成。

十二号房子有21层土坯墙,土坯之间用草泥胶结。

(土坯尺寸是:390×300×60mm)使用土坯是一大进步,也是用砖的前声。

隔墙用草泥垛成;墙内外有30mm厚的草泥粉刷,并用火烘烤室内的墙面和地面,使其平整坚硬,且避免潮湿。

屋顶为两坡悬山顶,椽子方形,60×60mm,长1600mm,上敷草泥。

(公元前21世纪──公元前476年)一、社会背景:夏、商、周、春秋。

有人殉,出现青铜、铁器,最早的甲骨文字。

二、夏:(公元前 21 世纪─公元前 16 世纪)河南偃师二里头成汤都城━━西亳宫殿遗址:遗址为一残高300mm─800 mm的夯土台,南高北低,台东西宽为108m,南北深101m ,近于方形,东北角有缺;周边环廊,形成庭院,南边正中是门,庭院北部有一堂基,上有一座宽八间,进深三间的殿堂;计 36 个柱位,柱径 400mm,每柱外有两个擎檐柱,柱径为180-200mm。

殿东,廊下突出部应是东厨。

这是我国最早的封闭式庭院和最大木构架夯土建筑。

(教科书6页图1-13)制陶、铜,葬无殉,随葬品多,有铜制嵌玉礼器;无文字。

《礼记》:“城郭沟池以为固”;《竹书纪年》:“大飨诸侯于钧台”;“帝芬,三十六年作环土”;“帝癸,一名桀;二十二年商侯履来朝,命囚履于夏台”;《史记.夏本记》:“禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过门不敢入。

薄衣食,致孝于鬼神。

卑宫室,致费于沟壑。

”三、商:(公元前 16 世纪─公元前 11 世纪)奴隶制发展时期,有家奴,手工奴,没有农奴;用奴隶殉葬。

始有文字;使用青铜,青铜器有:斧、刀、锯、凿、钻、铲等。

⒈商中期,河北藁城台西村宫殿遗址;占地面积约五百多平米,共 12 座房子,其中一座半穴居,其余皆地面建筑。

房子大小不一,有单间的,有二间三间相连的。

【二号房子】二间,正面朝东;南北面宽 10.35M,东西进深 3.6M。

在房基沟槽两边,云母粉画出的白线,线条笔直,转角规整;说明该建筑是根据设计画线的,这是我国建筑史上最早的一例。

地基平整后挖去 0.5M 活土层再填入纯净的暗褐色胶性土,每 50-80mm厚就用小石夯实,这是我国早期建筑的特点。

外墙下部为板筑夯土墙,上半用土坯垒成。

(十二号房子有21层土坯墙,土坯之间用草泥胶结。

土坯尺寸是:390×300×60mm)使用土坯是一大进步,也是用砖的前声。

355《建筑学基础》考试大纲第一部分考试说明一、考试性质《建筑学基础》考试是为报考建筑学方向专业学位的硕士研究生设置,它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生能达到及格或及格以上水平,以保证被录取者具有基本的建筑学理论知识素养。

二、考试目的和要求《建筑学基础》包含《中外建筑史》、《公共建筑设计原理》及《建筑构造》三部分内容。

主要考核对建筑学基础知识的把握情况和灵活应用的能力。

考核的目的主要是考察考生是否具备一定的建筑理论以及专业综合知识修养,是否具备理论思维能力、综合分析能力和在建筑创作中运用专业综合知识的能力。

《中外建筑史》主要考核考生能否全面系统地了解和掌握中外古典建筑和近现代建筑的发展历史、基本理论和技术知识,了解欧美现代建筑流派及其理论;了解中外城市建设发展的历史,了解中外城市规划理论与实践的发展历程。

《公共建筑设计原理》主要考核考生能否全面系统地了解和掌握公共建筑设计的一般性原则和方法,了解国家,地方有关建筑设计的政策法规。

了解国内外建筑与科技发展的最新成就和发展动向。

《建筑构造》主要是考核考生对常见的建筑构造的基本知识面掌握情况,以及应用所掌握的知识来灵活设计一些简单常见的建筑构造的能力。

三、考试形式及试卷结构1.答卷方式:闭卷、笔试,满分150分。

2. 答题时间:3小时。

3. 考试内容的比例:《中外建筑史》、《公共建筑设计原理》、《建筑构造》各占试题满分的1/3。

4. 题型构成:(1). 概念题:约20%(2). 简答题;约30%(3). 绘图题:约20%(4). 论述题及分析题:约30%第二部分考查要点一、中国建筑史部分第一篇绪论第一章中国近现代建筑发展概述(1)中国近现代建筑发展脉络(2)近现代城市类型及变化特点(3)中国近现代建筑师的活动情况和创作思想第二章中国古代建筑的特征(1)中国古代建筑的多样性与延续性(2)建筑分类(3)中国古代建筑的结构及空间特征第三章古代建筑发展概况(1)原始社会建筑特征(2)奴隶社会建筑特征(3)封建社会前期建筑特征(4)封建社会中期建筑特征(5)封建社会后期建筑特征第二篇史官文化与城市、宫殿、住宅第一章城市(1)城市起源与发展(2)城市选址(3)筑城办法(4)城市布局结构(5)中国城市建设第二章宫殿(1)早期宫殿形制(2)发展中的宫殿形制(春秋至南北朝)(3)成熟的宫殿形制(隋唐)(4)过渡阶段(宋、元、明初)(5)明、清北京故宫第三章住宅(1)起源与发展(2)横向分布及各地建筑特征(3)学习意义(4)实例分析第三篇宗教文化与坛庙、陵墓、寺观第一章坛庙(1)自发宗教与坛庙(2)坛庙建筑的内容(3)礼与坛庙(4)实例第二章陵墓(1)原始宗教与墓葬(2)陵墓的组成(3)陵墓建筑实例第三章寺庙、塔、观(1)佛教寺院(2)塔与石窟(3)道教祠观(4)伊斯兰教清真寺第四篇士大夫文化与园林(1)园林的产生与发展(2)演变的影响(3)格式塔原理看中国园林的意境(4)中国古典园林分析(5)私家园林的设计步骤及一般设计手法第五篇中国古代建筑技术(1)中国古代建筑组成及特征1、平面2、立面3、剖面4、设计与施工特点(2)特色与作法1、类型2、屋顶3、大木作4、小木作及诸作选用教材:潘谷西主编. 中国建筑史(第六版).北京:中国建筑工业出版社,2009 主要参考书:刘敦桢主编. 中国古代建筑史. 北京:中国建筑工业出版社,1984二、外国建筑史部分绪论史前社会的建筑(1)人类文化发源地说(2)史前社会建筑的发展概况;第一篇欧洲奴隶制社会的建筑第一章古埃及建筑(1)了解古埃及金字塔的演化形成过程;(2)理解古埃及神庙建筑;(3)了解古埃及建筑技术和建筑材料。