高考历史第41题之“目录分析型”解题技巧

- 格式:pdf

- 大小:455.68 KB

- 文档页数:4

高考历史试卷中41题的认识和解题技巧认识:该试题分值固定、属于开放性试题。

它的开放表现在以下四个方面:材料开放、问题开放、答案开放、学生的思维开放。

解题技巧指导:步骤一:看问题、明要求、确定对象步骤二:细读材料提炼观点在提炼观点的时候一定要做到言简意赅并要用专业术语表述。

步骤三:组织答案(要求段落化、要点化但不主张序号化)在组织答案时要分三段:第一段观点部分。

在这一部分中要求你做到两步,第一步用专业语言写出你从材料中提炼出来的观点,第二步亮明你选择的观点,表述时用词一定要确定。

比如我认为……正确、我同意……等。

(2---3分)第二段:史论结合部分(7---8分)在这一部分中要求学生从多个角度、多个层次运用史实来论证你选择的观点,尽量要做到史论结合。

用史实来论证这个观点。

史实要注意多角度分析。

思路一:政治、经济、文化、外交、社会生活。

思路二:外因、外因。

思路三:国际因素、国内因素。

思路四:与该事件有关联的多个主体(国家或组织)等。

不同的问题适用不同的思路,在审题时一定要先整出思路再写答案,千万不能想一句写一句。

史实与观点要紧密结合,要准确运用所学的知识,表述要准确,层次要清晰。

第三段:评论部分。

(2---3分)用理论来论证这个观点或写总结性语言。

(这个结论一定要结合这道题目的内容写出,依据历史唯物主义和相关的历史史观以及历史发展的趋势等来论证。

)具体解题技巧一、题型1、从常规出题来看,它一般分为两类一类是针对某种观点或看法,要先行明确表态(是否正确;是否全面等)后再进行分析解答;要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。

另一类则是一题中有几种不同的观点或看法,要先行或先后明确表态,然后分别进行论证2 、从材料陈述看一类是材料观点直接给出另一类是观点间接(观点隐含)给出3、设问类型看:包含评述,评价,评论三种(1)评价,即评定历史人物或者历史事件的性质、地位、作用、积极意义或者影响等;(2)评述则是把评价历史人物、历史事件、史学观点等建立在史实的基础上,即边叙述边评价,或者先叙述再评价;(3)评论则是对历史人物、事件、观点等进行分析、论证或评价注意:(1)评价偏重于从史实中得出结论;评述类偏重于叙述史实;评论侧重于运用辩证史观或者唯物史观,表明自己对历史事件、人物、观点的认识(2)评价、评述类设问一般含有标志性的词语,如:评价、简评、评述、说明、论证、如何解释、你认为、你的看法、你的观点、如何理解等历史人物评价:(1)定性评价即整体评价;(2)定量评价,即以史实说明。

对今年高考历史试卷第41题的分析一、本题的特色第41题是一道材料解析题,审读全题,可以看出,本题具有五大特色。

(一)选材、组材富有新意从选择材料和组织材料的角度讲,本题具有四点新意:1.引用了量化材料。

本题材料一由“年份”、“全国耕地面积”、“全国人口”和“全国征收的麦米豆谷”四组不同数据组成,要求考生通过对各组数据的比较和分析,回答问题。

这一作法,自1989年全国高考出现材料题型以来,尚属首次。

材料题引用量化材料,不仅丰富了取材内容,改变了以往文字材料题形式单一的面孔,而且和文字材料相结合,使材料题具有较大的灵活性,并在一定程度上弥补了文字材料题在测试功能上的某些不足;从另一角度讲,这一举措也有益于扩大考生的历史视野,使其知道史料来源的多样性。

2.增加了文字材料的容量。

本题材料二的引文,共有5句,多达130字,大大超过了以往中国古代史材料题单条材料的引文容量。

这种增加信息的作法,为考生提供了比较完整的历史片断,有利于全面考查考生的阅读理解能力和分析论证能力。

同时,揭示了今后材料题的发展趋向,甚值得注意。

3.提高了文字材料的迷惑度。

由于材料容量的加大,提供了较多的分析信息,这就必然在一定程度上提高了材料的难度和迷惑度,从而有利于较真实地测试出考生在学习能力上的缺陷和水平。

例如,材料二其中的一句话:“而两浙富民畏避徭役,大率以田产寄他户,谓之铁脚诡寄。

”考生若只从字面理解,仅能得出:“ 两浙地主为逃避徭役,大都把田产寄托于他人名下。

”因此,必须再进一步思考,才能作出正确的理解和结论:“两浙地主的这种作法,正是明太祖核查全国土地,特别是清查地主隐瞒的土地的结果。

”4.各材料之间体现了比较严密的逻辑关系。

本题的三条材料虽来源不尽相同,但却体现了较严密的逻辑,揭示了事物之间的因果关系。

值得注意的是,本题在编排上独具匠心,巧妙地将体现“结果”的材料,置于属于“原因”的材料之前。

这种编排,使整个试题显得“活泼”,且增加了整体的迷惑性。

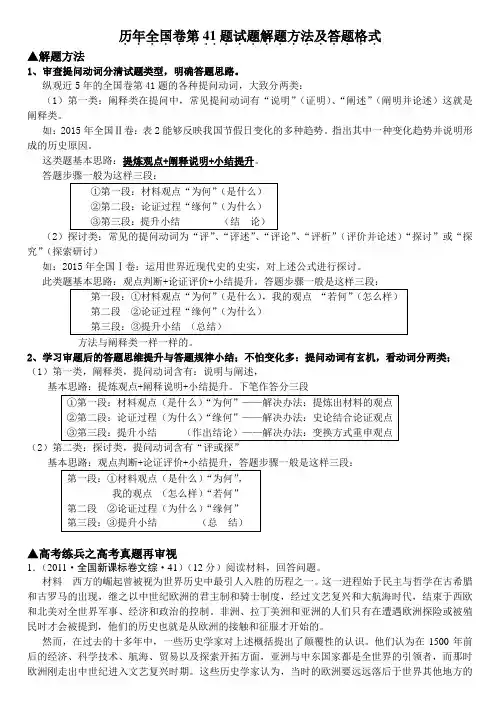

历年全国....卷第..41..题试题...解题方法及答题格式.........▲解题方法1、审查提问动词分清试题类型,明确答题思路。

纵观近5年的全国卷第41题的各种提问动词,大致分两类:(1)第一类:阐释类在提问中,常见提问动词有“说明”(证明)、“阐述”(阐明并论述)这就是阐释类。

如:2015年全国Ⅱ卷:表2能够反映我国节假日变化的多种趋势。

指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。

这类题基本思路:提炼观点+阐释说明+小结提升。

(2)探讨类:常见的提问动词为“评”、“评述”、“评论”、“评析”(评价并论述)“探讨”或“探究”(探索研讨)如:2015年全国Ⅰ卷:运用世界近现代史的史实,对上述公式进行探讨。

此类题基本思路:观点判断+论证评价+小结提升。

答题步骤一般是这样三段:方法与阐释类一样一样的。

2、学习审题后的答题思维提升与答题规律小结;不怕变化多:提问动词有玄机,看动词分两类;(1)第一类,阐释类,提问动词含有:说明与阐述,(2)第二类:探讨类,提问动词含有“评或探”基本思路:观点判断+论证评价+小结提升,答题步骤一般是这样三段:▲高考练兵之高考真题再审视1.(2011·全国新课标卷文综·41)(12分)阅读材料,回答问题。

材料 西方的崛起曾被视为世界历史中最引人入胜的历程之一。

这一进程始于民主与哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪欧洲的君主制和骑士制度,经过文艺复兴和大航海时代,结束于西欧和北美对全世界军事、经济和政治的控制。

非洲、拉丁美洲和亚洲的人们只有在遭遇欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也就是从欧洲的接触和征服才开始的。

然而,在过去的十多年中,一些历史学家对上述概括提出了颠覆性的认识。

他们认为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及探索开拓方面,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,而那时欧洲刚走出中世纪进入文艺复兴时期。

这些历史学家认为,当时的欧洲要远远落后于世界其他地方的许多文明,直到1800年才赶上并超过那些领先的亚洲国家。

2023年全国乙卷历史41题评析摘要:1.题目概述2.解题思路分析3.答案解析与评价4.考生表现及改进建议5.备考策略正文:一、题目概述2023年全国乙卷历史41题,以我国近现代史为背景,结合重大历史事件,考查了考生的历史素养、分析问题和解决问题的能力。

本题分值较高,对考生的历史认知、逻辑思维和文字表达能力提出了较高要求。

二、解题思路分析1.阅读题目和材料,明确题目要求。

2.抓住关键信息,进行历史联系和分析。

3.运用所学知识,解释材料中的历史现象。

4.结合题目要求,组织文字表述。

三、答案解析与评价本题答案要点包括:1.正确理解题目背景和设问指向。

2.把握历史事件之间的因果关系。

3.分析历史现象背后的本质。

评价方面,优秀答案应具备:1.逻辑清晰,论述有力。

2.观点鲜明,证据充分。

3.文字表达流畅,符合学术规范。

四、考生表现及改进建议1.多数考生能较好地把握历史背景,但在分析问题和解决问题上存在不足。

2.部分考生对历史事件的关联性认识不足,导致答案不够完整。

3.少数考生文字表达能力较弱,影响答案的分数。

改进建议:1.加强对历史事件之间关系的理解和学习。

2.提高历史素养,锻炼分析问题和解决问题的能力。

3.注重文字表达训练,提升文字表达能力。

五、备考策略1.系统学习历史知识,构建知识体系。

2.关注历史事件之间的联系,锻炼逻辑思维。

3.模拟历史题目,提高应试能力。

4.学习优秀范文,提升自己的文字表达能力。

总之,2023年全国乙卷历史41题考查了考生的历史素养和分析解决问题的能力。

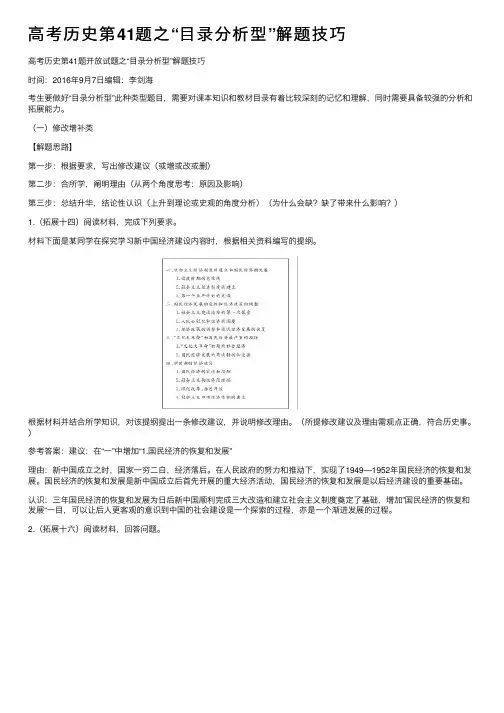

⾼考历史第41题之“⽬录分析型”解题技巧⾼考历史第41题开放试题之“⽬录分析型”解题技巧时间:2016年9⽉7⽇编辑:李剑海考⽣要做好“⽬录分析型”此种类型题⽬,需要对课本知识和教材⽬录有着⽐较深刻的记忆和理解,同时需要具备较强的分析和拓展能⼒。

(⼀)修改增补类【解题思路】第⼀步:根据要求,写出修改建议(或增或改或删)第⼆步:合所学,阐明理由(从两个⾓度思考:原因及影响)第三步:总结升华,结论性认识(上升到理论或史观的⾓度分析)(为什么会缺?缺了带来什么影响?)1.(拓展⼗四)阅读材料,完成下列要求。

材料下⾯是某同学在探究学习新中国经济建设内容时,根据相关资料编写的提纲。

根据材料并结合所学知识,对该提纲提出⼀条修改建议,并说明修改理由。

(所提修改建议及理由需观点正确,符合历史事。

)参考答案:建议:在“⼀”中增加“1.国民经济的恢复和发展”理由:新中国成⽴之时,国家⼀穷⼆⽩,经济落后。

在⼈民政府的努⼒和推动下,实现了1949—1952年国民经济的恢复和发展。

国民经济的恢复和发展是新中国成⽴后⾸先开展的重⼤经济活动,国民经济的恢复和发展是以后经济建设的重要基础。

认识:三年国民经济的恢复和发展为⽇后新中国顺利完成三⼤改造和建⽴社会主义制度奠定了基础,增加”国民经济的恢复和发展“⼀⽬,可以让后⼈更客观的意识到中国的社会建设是⼀个探索的过程,亦是⼀个渐进发展的过程。

2.(拓展⼗六)阅读材料,回答问题。

根据材料并结合所学知识,对该⽬录提出⼀条修改建议,并说明修改理由。

(所提修改建议及理由需观点正确,符合历史事实。

)参考答案:建议:增加“国际反法西斯联盟”⼀⽬理由:⼆战时中国⼈民艰苦卓绝的抗战为世界反法西斯联盟的最终胜利做出了巨⼤贡献,中国远征军出国抗战,中国为盟国提供战略资源和后⽅基地,中国牵制⽇军配合盟国实施“先欧后亚”战略;同时中国的抗⽇战争也得到了世界各国的⽀持,如美国飞虎队来华抗⽇、苏联对华军事援助和英国对中缅公路的护卫等,世界各国爱好和平⼈民对中国的⽀持是中国抗⽇战争取得胜利的重要的外部因素。

高考策略(一)中国古代史高考41题突破一、高考41题规范答题技巧1、以“一个前提,两个原则”规范答题以应对网上答题大家都知道高考评阅非选择题是网上阅卷。

为了有效应对高考网上阅卷,解答非选择题要注意“一个前提,两个原则”。

1.“一个前提”(1)答案要准确规范,书写要工整,要答在规定的答题框内。

(2)每年高考中都会有一些试卷,因卷面字迹潦草、序号乱置、模糊不清、答题空间安排不合理,使阅卷老师找不到要点。

2.“两个原则”(1)答案“点要多、面要全、话要短”。

回答非选择题要注意答案要多角度,要点多而全,回答直接,尽量使用历史专用词句,太简洁易漏知识点,影响得高分,可适当采取“多多益善”的办法,但要注意“多”是答案的点多,是追求“广度”,而“深度”要适可而止,解释“话要短”,不要重复、啰唆。

(2)尽量把答案得分的“关键词”写前面。

要紧扣设问,把要求回答的要点,以最简洁的语句按①②③分别写出来,每个小要点后,用冒号进行解释,让阅卷老师一眼就能看出你回答的要点。

这样做容易得高分,最起码能少失分。

[例1](2018·全国卷Ⅰ)阅读材料,完成下列要求。

中国基层社会治理历史悠久。

改革开放以后,村民自治成为中国亿万农民的伟大创造。

材料一宋代一些地方实行乡约制度,其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。

明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。

当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。

康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等材料二清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。

1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》材料三20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。

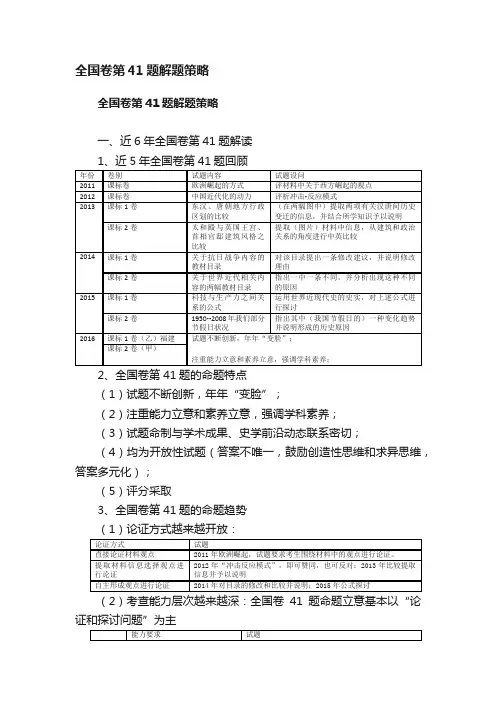

全国卷第41题解题策略全国卷第41题解题策略一、近6年全国卷第41题解读1、近5年全国卷第41题回顾(1)试题不断创新,年年“变脸”;(2)注重能力立意和素养立意,强调学科素养;(3)试题命制与学术成果、史学前沿动态联系密切;(4)均为开放性试题(答案不唯一,鼓励创造性思维和求异思维,答案多元化);(5)评分采取3、全国卷第41题的命题趋势(1)论证方式越来越开放:(2)考查能力层次越来越深:全国卷41题命题立意基本以“论证和探讨问题”为主(3)多元史观综合考查:(4)命题素养立意非常明显:答题思维上倡导多角度发现、分析和解决问题(包容意识);答题的原则上强调论从史出、史论结合(证据意识);语言表达上强调逻辑严密、文字通顺(逻辑意识);答案内容要求通史和历史常识分析(时空概念)。

3、全国卷第41题真题体验(1)(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·41)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料有历史学者为说明近代以来科学技术在生产力发展中的作用,引用了如下公式:生产力=科学技术×(劳动力+劳动工具+劳动对象+生产管理)这一公式表明,科学技术有乘法效应,它能放大生产力诸要素。

——摘编自齐世荣总主编《世界史》运用世界近现代史的史实,对上述公式进行探讨。

(说明:可以就科学技术与公式中一个或多个要素之间的关系进行论证;也可以对公式进行修改、补充、否定或提出新公式,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。

)(2)【解析】本题是开放性试题,以生产力诸要素与科学技术的关系(科学技术对于生产力的提高有着决定性的作用,科学技术通过渗透到生产力诸要素中发挥其巨大的作用)的“公式”为切入点,要求学生根据所学,对这一“公式”进行探讨,全面考查学生阅读和获取信息、调动和运用知识、描述和阐释事物以及论证探讨问题的多种能力。

按照历史唯物主义的基本原理,生产力是人类征服和改造自然的能力,由劳动者、劳动工具和劳动对象以及生产组织形式等要素构成。

历年全国卷第41题试题解题方法及答题格式资料西方的兴起曾被视为世界历史中最令人着迷的历程之一。

这一进度始于民主与哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪欧洲的君主制和骑士制度,经过文艺中兴和大航海时代,结束于西欧和北美对全世界军事、经济和政治的控制。

非洲、拉丁美洲和亚洲的人们只有在遭受欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也就是从欧洲的接触和征服才开始的。

5PCzVD7H5PCzVD7H但是,在过去的十多年中,一些历史学家对上述归纳提出了颠覆性的认识。

他们以为在1500 年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及探究开辟方面,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,而那时欧洲刚走出中世纪进入文艺中兴期间。

这些历史学家以为,当时的欧洲要远远落伍于世界其余地方的很多文明,直到 1800 年才追上并超出那些当先的亚洲国家。

所以,西方兴起是比较晚近才忽然发生的,这在很大程度上都要归功于其余文明的成就,而不只是取决于欧洲本地上发生的事情。

jLBHrnAIjLBHrnAI——摘编自杰克·戈德斯通《为何是欧洲?—世界史视角下的西方兴起(1500~ 1850)》评资猜中对于西方兴起的看法。

( 12 分)(要求:环绕资猜中的一种或两种看法睁开议论;看法明确,史论联合。

)【分析】此题考察西方兴起问题。

属于开放性题目,解答时第一要归纳出资猜中的看法,参照看法有:殖民扩充说,科技促进说,文明扩充说等等,后选定自己认同的看法进行议论,注意看法与所述史实一定一致即可。

做到言之有理,史论联合,逻辑谨慎,条理清楚,并能自作掩饰即可。

xHAQX74JxHAQX74J 【答案】评分标准:一等( 12~ 10 分)①紧扣议论对象,看法明确;②合理引用史实,进行多角度议论;③论证充足,一逻辑严实,表述清楚。

二等( 9~ 5 分)①能够联合议论对象,看法较明确;②引用史实,议论角度单调;③论证较完好,表述清楚。

三等( 4~ O 分)①偏离议论对象,看法不明确;②未引用史实;③论证短缺说服力,表述不清楚。

高考历史试卷中41 题的认识和解题技巧注意:〔 1〕价偏重于从史中得出;述偏重于表达史;认识:分固定、属于开放性。

它的开放表在以下四个方面: 材料开放、开放、重于运用史或者唯物史,说明自己史事件、人物、点的(2) 价、述一般含有志性的,答案开放、学生的思开放。

如:价、、述、明、、如何解、你、你的看法、你的点、如何理解等解技巧指 :史人物价:步一:看、明要求、确定象〔 1〕定性价即整体价;步二:材料提点〔 2〕定量价,即以史明。

在提点的候一定要做到言意并要用表述。

〔 3〕一分二和看主流相合。

步三:答案〔要求段落化、要点化但不主序号化〕史事件或象价:在答案要分三段:第一段点局部。

在一局部中要求你做到两步,第一步用言写出你〔 1〕根据要求放到特定的史境中行价。

从材料中提出来的点,第二步亮明你的点,表述用一定要确定。

比方我⋯⋯正确、〔 2〕需要合背景、特点、作用、影响等等,看价角度。

我同意⋯⋯等。

〔 2---3分〕二、解步第二段:史合局部〔7---8 分〕第一步:完整的材料,提点在一局部中要求学生从多个角度、多个次运用史来你的点,尽量要做到史合。

提点 , 弄清几个:用史来个点。

史要注意多角度分析。

的客象者的主是什么?思路一:政治、、文化、外交、社会生活。

有几个点?思路二:外因、外因。

各点之是什么关系?思路三:国因素、国内因素。

区:了作答,没有完整、准确的材料,断章取,随便把材料中的任意一句当成目思路四:与事件有关的多个主体〔国家或〕等。

要的点,致全皆。

不同的适用不同的思路,在一定要先整出思路再写答案,千万不能想一句写一句。

史与注意:①如果是:材料中某某的某某点,只能同意。

点要密合,要准确运用所学的知,表述要准确,次要清晰。

②提出点后,一定不要急着下笔作答,花一分左右的在大构思如何表有利于你接下来第三段:局部。

〔 2---3 分〕,而不是按照你的初衷去表。

用理来个点或写性言。

〔个一定要合道目的内容写出,依据史唯物主第二步:述点并点行判断表和相关的史史以及史展的等来。

开放性探究题(全国卷第41题)解题练习【开放性探究题】高考历史的开放探究性试题一般以图片、历史地图、文字等材料作为历史信息的载体,通过创设情境提出问题,通过材料给定探究的范围,列出材料情境包含的多种观点,让我们选定(或提取)一种认同的观点并加以论证。

由于认同(或提取)的观点不同,因此答案具有非唯一性,没有正误之分,言之成理即可。

解答此类题型须要克服凭感觉和所学学问照本宣科浅层次作答的思维定式,要通读材料、把握概念,细读材料、确定答题方向;对认同的观点,做到史论结合,有理有据,论证充分。

该题型可分两类:历史阐释题:信息提炼+阐释说明,如2013年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2014年全国Ⅰ卷和Ⅱ卷;2015年全国Ⅱ卷。

历史探讨题:观点推断+论证评价。

如2010年观点论证;2011年全国新课标卷从两种观点中选其一;2012年全国新课标卷从赞成、反对、片面三种观点中选其一;2015年全国Ⅰ卷自主观点下多维阐释。

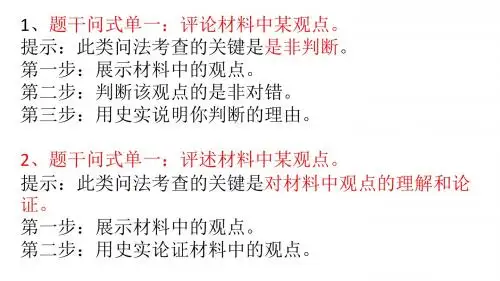

第一类:历史探讨题:论证、评价、评述、探讨观点类【解题基本思路】(1)述:从图片、表格、文字材料中获得信息(结论、观点等)即材料中的观点是什么(2)评:亮明你的观点即对获得的观点看法,留意要客观、全面(3)论:用史实论证观点,留意要多角度(4)析:一般为分析错因或呼应观点一、观点评论(评析)类历史观点评论型问答题的特点在于评价的对象不是详细的历史事物或历史现象,而是历史观点。

历史观点是人们对客观对象的主观评价,可能与客观历史存在某些不符,因此还须要对历史观点进行再“评论”。

这种题型特别富于“历史味”,具有“借古鉴今”的功能,因此,这种题型很受命题者的青睐,在高考试卷中屡屡出现。

下面以高考题为例,分析这种题型的解题步骤和解题技巧,并从中得出规律性的相识。

(2012·全国新课标卷文综·41)(12分)阅读材料,回答问题。

材料“冲击—反应”曾是国内外史学界说明中国近代历史的模式之一。

其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期起先,西方的冲击促使中国发生猛烈变更。

全国卷第41题的命题规律分析与应试策略新课标全国卷第41题,有人称之为开放性试题,也有人称之为探究性试题和创新能力评价题.这一类型试题在设问中通常有“说明”“评述”“评析"“探讨"等关键词,主要考查考生对历史观点、规律的认知、分析和论证能力。

下面对这一题型的特点进行深入的分析,并反思其应对策略,以帮助考生复习备考。

一、命题规律1.从能力要求上看试题注重考查考生“论证和探讨问题”的能力。

2011年“西方崛起”题和2012年“冲击——反应”题,都是考查考生“使用批判、借鉴、引用的方式评论历史观点”;2013年“汉唐间历史变迁”题考查的是“运用判断、比较、归纳的方法论证历史问题”,2014年“目录修改说明”题和2015年“公式探讨”题,主要考查考生“独立地对历史问题和历史观点提出不同看法”。

试题涉及了获取与解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题四项基本的能力要求。

2.从命题立意上看近年来,高考文综试题坚持能力立意,引领素质教育的基本精神,逐渐加强了从注重知识立意向能力立意、素质立意的转变,试题由过去重视考查记忆能力向综合应用能力、创新能力、人的全面发展转变.历史学科的基本素养在41题中的表现特别凸显,主要表现在:第一、答题思维上倡导多角度、多层次发现、分析和解决问题;第二、答题原则上强调论从史出、论从证出和史论结合;第三、语言表达上强调逻辑严密、文字通顺。

3.从考查目标上看近几年全国卷第41题以社会重大时事热点、最新的学术研究成果和学术争论话题为载体,以学科知识为依托,突出历史学科的价值导向功能。

2011年“西方崛起"题,凸显实现民族的伟大复兴长效热点;2012年“冲击--反应”题引导考生思考现代化发展模式;2014年“目录修改说明”题体现中日关系和世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利70周年纪念;2015年“公式探讨”题是科技创新这一热点聚焦的体现.这些试题反映了命题者在选材上别具匠心,既突出了时政和学术热点,又突出了历史的教育功能。

高考历史第41题开放试题之“目录分析型”解题技巧

时间:2016年9月7日编辑:李剑海

考生要做好“目录分析型”此种类型题目,需要对课本知识和教材目录有着比较深刻的记忆和理解,同时需要具备较强的分析和拓展能力。

(一)修改增补类

【解题思路】

第一步:根据要求,写出修改建议(或增或改或删)

第二步:合所学,阐明理由(从两个角度思考:原因及影响)

第三步:总结升华,结论性认识(上升到理论或史观的角度分析)(为什么会缺?缺了带来什么影响?)

1.(拓展十四)阅读材料,完成下列要求。

材料下面是某同学在探究学习新中国经济建设内容时,根据相关资料编写的提纲。

根据材料并结合所学知识,对该提纲提出一条修改建议,并说明修改理由。

(所提修改建议及理由需观点正确,符合历史事。

)

参考答案:建议:在“一”中增加“1.国民经济的恢复和发展”

理由:新中国成立之时,国家一穷二白,经济落后。

在人民政府的努力和推动下,实现了1949—1952年国民经济的恢复和发展。

国民经济的恢复和发展是新中国成立后首先开展的重大经济活动,国民经济的恢复和发展是以后经济建设的重要基础。

认识:三年国民经济的恢复和发展为日后新中国顺利完成三大改造和建立社会主义制度奠定了基础,增加”国民经济的恢复和发展“一目,可以让后人更客观的意识到中国的社会建设是一个探索的过程,亦是一个渐进发展的过程。

2.(拓展十六)阅读材料,回答问题。

根据材料并结合所学知识,对该目录提出一条修改建议,并说明修改理由。

(所提修改建议及理由需观点正确,符合历史事实。

)

参考答案:建议:增加“国际反法西斯联盟”一目

理由:二战时中国人民艰苦卓绝的抗战为世界反法西斯联盟的最终胜利做出了巨大贡献,中国远征军出国抗战,中国为盟国提供战略资源和后方基地,中国牵制日军配合盟国实施“先欧后亚”战略;同时中国的抗日战争也得到了世界各国的支持,如美国飞虎队来华抗日、苏联对华军事援助和英国对中缅公路的护卫等,世界各国爱好和平人民对中国的支持是中国抗日战争取得胜利的重要的外部因素。

认识:中国的抗战是世界反法西斯战争的重要组成部分,1960年的教科书受阶级斗争形态的影响,是革命史观的产物,不能客观地看待国际反法西斯同盟的积极作用,有意回避或淡化了国际反法西斯联盟为抗战做出的贡献。

(二)比较类

【解题思路】

第一步:根据要求,找出不同之处。

第二步:结合所学,说明理由何在。

3.(拓展十七)阅读下列材料,完成下列要求。

材料世界近代史教材目录对比(节选)

比较两份目录并结合所学知识,指出其中一处不同,并分析出现这种不同的原因。

(所指出的不同之处明确清楚;原因可以一个或多个角度进行分析,观点明确,合理充分。

)

参考答案

不同:世界近代史开端不同。

目录A以17世纪英国资产阶级革命为开端;目录B以16世纪的东西方世界为开端。

理由:从教材出版时代角度分析,目录A编于20世纪70年代初的中国。

当时正是“文化大革命“期间,历史研究和教学重视革命和阶级斗争的历史主导作用,这种对世界近代史开端的认识。

反映了当时时代的特征。

目录B编于改革开放之后.思想领域拨乱反正,与外部世界的交流增多。

历史研究的视野更加开阔,从更宏观的角度认识世界近代史开端。

目录B反映了21世纪初中国史学界的认识水平。

4.(拓展十八)阅读材料,完成下列要求。

材料《三国志》和《三国演义》目录对比(摘录)

对比两份目录并结合所学知识,指出其中的一处不同,并对这种不同进行阐释。

参考答案

不同:写作体例不同。

《三国志》采用纪传体方式;《三国演义》则采用章回体小说方式。

理由:《三国志》是一部官修史书,其修撰更多体现了封建统治者的意志,具有政治色彩;而四大古典小说之一的《三国演义》则是为了适应市民生活的需求,主要是在茶馆等地讲评书使用,是城市经济发展的产物。

同时受程朱理学的影响,小说中更多地渲染“忠君”“仁义”的情节。