3第三章甘油教案

- 格式:ppt

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:30

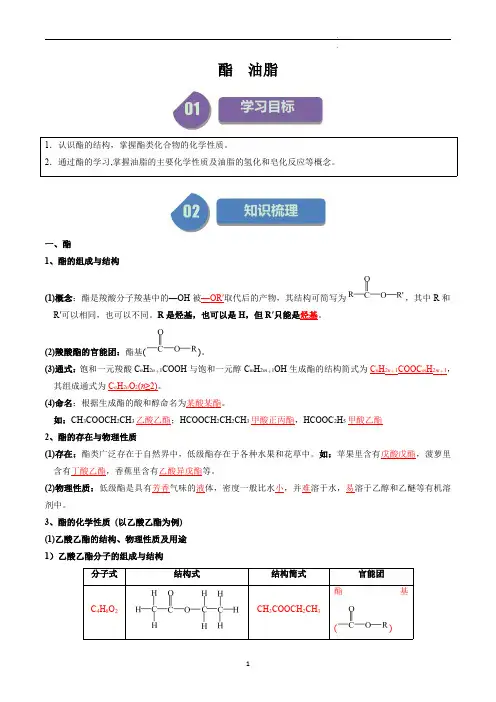

酯油脂1.认识酯的结构,掌握酯类化合物的化学性质。

2.通过酯的学习,掌握油脂的主要化学性质及油脂的氢化和皂化反应等概念。

一、酯1、酯的组成与结构(1)概念:酯是羧酸分子羧基中的—OH 被—OR′取代后的产物,其结构可简写为,其中R 和R′可以相同,也可以不同。

R 是烃基,也可以是H ,但R′只能是烃基。

(2)羧酸酯的官能团:酯基()。

(3)通式:饱和一元羧酸C n H 2n +1COOH 与饱和一元醇C m H 2m +1OH 生成酯的结构简式为C n H 2n +1COOC m H 2m +1,其组成通式为C n H 2n O 2(n ≥2)。

(4)命名:根据生成酯的酸和醇命名为某酸某酯。

如:CH 3COOCH 2CH 3乙酸乙酯;HCOOCH 2CH 2CH 3甲酸正丙酯,HCOOC 2H 5甲酸乙酯2、酯的存在与物理性质(1)存在:酯类广泛存在于自然界中,低级酯存在于各种水果和花草中。

如:苹果里含有戊酸戊酯,菠萝里含有丁酸乙酯,香蕉里含有乙酸异戊酯等。

(2)物理性质:低级酯是具有芳香气味的液体,密度一般比水小,并难溶于水,易溶于乙醇和乙醚等有机溶剂中。

3、酯的化学性质(以乙酸乙酯为例)(1)乙酸乙酯的结构、物理性质及用途1)乙酸乙酯分子的组成与结构分子式结构式结构简式官能团C 4H 8O 2CH 3COOCH 2CH 3酯基()2)乙酸乙酯的物理性质:无色透明液体,有果香味,甜味,易挥发,微溶于水,易溶于氯仿、乙醇等有机溶剂。

(2)乙酸乙酯的化学性质1)水解反应的原理:(1)机理:酯化反应形成的键,即是酯水解反应断裂的键(形成的是哪个键,断开的就是哪个键)【探究——乙酸乙酯的水解p77】【问题】的解答思路:乙酸乙酯水解是一种化学反应,要应用已学习的影响化学反应速率的规律来分析乙酸乙酯水解的速率与反应条件之间的关系。

但要注意乙酸乙酯不溶于水,沸点较低。

【设计与实验】实验内容实验现象结论(1)中性、酸性和碱性溶液中水解速率的比较:在三支试管中各加入1mL(约20滴)乙酸乙酯,然后向第一支试管中加入5mL 蒸馏水,向第二支试管中加入5mL 0.2mol·L -1H 2SO 4溶液,向第三支试管中加入5mL0.2mol·L -1NaOH 溶液,振荡均匀,把三支试管同时放在70℃的水浴中加热5min 左右。

第3章人体的物质和能量来源于食物第4节人体对食物的消化吸收教学目标:知识目标1.描述人体消化系统的组成2.说出小肠的结构特点能力目标1.培养学生实验的观察、操作能力。

2.以学生自主学习、合作学习为主要方式,培养自主学习、合作学习的能力。

情感目标1.通过小肠结构的观察活动,理解小肠是消化和吸收的主要场所,认同结构与功能相统一的观点。

2.培养学生关爱牙齿,养成良好的习惯,为今后工作和学习拥有良好的身体打下基础。

3.培养学生学习生物学的兴趣,体会在活动中与他人合作的重要性。

教学重点:1.描述人体消化系统的组成。

2.说出小肠的结构特点教学难点:说出小肠的结构特点课时安排:2课时教学过程:导入CAI:有关食物的录像片提问:他们在干什么?为什么要吃?食物进入人体后将发生怎样的变化呢?导入新课——人体对食物的消化吸收一、人体消化系统的组成[小故事]:姗姗小朋友吃苹果时不小心将种子咽下去了。

这粒种子在姗姗的消化道内经历了一天的历险。

他先遇到了像轧钢似的上下坚硬的怪物,差点被压得粉身碎骨;然后咯噔一下掉进了万丈深渊;刚躲过一劫又遇到酸雨;后来又钻进了一条又长又窄的迷宫;走出迷宫又钻进死胡同,幸亏及时改变方向;后来又与很臭的东西混在一起;最后在姗姗上厕所时离开了姗姗。

[出示]:消化系统模式图,请同学们描述消化系统的器官组成。

[讲述]:刚才同学们按照食物的经过路线描述的消化系统的组成,我们把食物经过的通道称之为消化道。

但大分子的营养物质要在消化道内被分解成简单的溶于水的物质才能被人体细胞吸收,而起关键作用的则是消化腺。

[提问]:你知道消化道周围有哪些消化腺吗?它们分泌什么消化液?你能在自己身体上指出它们的部位吗?[小结]:消化系统组成:消化道——口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门唾液腺——分泌唾液肝脏——分泌胆汁消化腺胰腺——分泌胰液胃腺——分泌胃液肠腺——分泌肠液教师活动[讲述]:口腔是消化道的起始端。

口腔中有哪些器官呢?它们对食物的消化起什么作用?[出示]:牙齿的模型。

第三章第一节细胞膜——系统的边界(教案)一、教学目标1.知识目标:简述细胞膜的成分和功能,解释细胞膜在维持细胞结构和功能中的重要作用。

2.能力目标:进行用哺乳动物红细胞制备细胞膜的实验,体验制备细胞膜的方法。

3.情感目标:认同细胞膜作为系统的边界,对于细胞这个生命系统的重要意义。

二、教学重点和难点1.教学重点(1)细胞膜的成分和功能(2)理解细胞膜对于细胞这个生命系统的重要意义2.教学难点(1)用哺乳动物红细胞制备细胞膜的方法(2)理解细胞膜对于细胞这个生命系统的重要意义三、教学方法讲授与学生讨论相结合、问题引导法、资料分析法四、教学用具多媒体视频、课件、教科书、黑板、粉笔五、课时安排1课时六、教学过程1、导入:有位专家这样说:“我确信哪怕一个最简单的细胞,也比现在设计出的任何智能电脑精巧!”他为什么会这样说呢?在前面的学习中,我们认识了细胞这个基本的生命系统的物质成分,我们可以将水、无机盐、糖类、脂质、蛋白质和核酸物质机械地组装起来形成一个细胞吗?答案是否定的,细胞的各组分之间并不是简单的堆砌,而是通过形成结构和功能都密切联系的各基本结构,今天我们就进入第三章:细胞的基本结构的学习。

提问:我们学校的校园与校外环境是以什么作为界限呢?(自由发言)师:细胞作为生命活动的基本单位,也有结构使细胞和外界隔绝开来,那就是细胞膜。

我们首先进入第一节的学习(板书:细胞膜—系统的边界)2、教学目标达成:对于细胞膜作为系统的边界,同学们有没有这方面的感性认识?也就是说你能不能列举出一些证据来证明细胞膜这个系统边界的存在?S:直接借助光学显微镜、电子显微镜观察得到。

T:很好,电子显微镜可以看清楚细胞膜的存在,光学显微镜虽然不能看见细胞膜,但是却能够清楚的观察到细胞与外界环境是有界限的。

除了这样的直接观察,我们还能不能通过一些其他的感受间接感知细胞膜的存在呢?(用图片的方式介绍科学家进行显微探针感受阻力的实验:一开拓学生的实验思路;二激发学生兴趣)用显微注射器将一种叫伊红的物质注入变形虫体内,显微镜下观察发现,伊红会很快的扩散到整个细胞,却不能很快逸出细胞。

课程名称:生物化学授课对象:本科生课时:2课时教学目标:1. 了解脂类的定义、分类、生理功能及其代谢过程。

2. 掌握脂类的生理功能,包括能量供应、细胞结构维持、激素合成等。

3. 理解脂类代谢过程,包括脂肪的合成、分解、转运和利用。

4. 培养学生运用所学知识分析脂类代谢相关疾病的原理。

教学重点:1. 脂类的分类、生理功能及代谢过程。

2. 脂肪的合成、分解、转运和利用。

教学难点:1. 脂类代谢过程中各反应的调控机制。

2. 脂类代谢相关疾病的原理。

教学准备:1. 多媒体课件2. 教学模型或实物3. 教学案例教学过程:第一课时一、导入1. 提问:什么是脂类?脂类在人体中有什么作用?2. 引导学生思考脂类与人体健康的关系。

二、脂类的分类与生理功能1. 脂类的分类:介绍三酰甘油、磷脂、固醇等脂类的结构特点。

2. 脂类的生理功能:a. 能量供应:介绍脂类作为能量储存和供应的重要作用。

b. 细胞结构维持:介绍磷脂在细胞膜结构中的作用。

c. 激素合成:介绍固醇类物质在激素合成中的作用。

三、脂类的代谢过程1. 脂肪的合成:a. 酶促反应:介绍脂肪合成过程中的关键酶及其作用。

b. 反应途径:介绍脂肪酸的合成途径。

2. 脂肪的分解:a. 酶促反应:介绍脂肪分解过程中的关键酶及其作用。

b. 反应途径:介绍脂肪酸的β-氧化途径。

3. 脂肪的转运和利用:a. 脂肪酸转运:介绍脂肪酸的转运机制。

b. 脂肪酸利用:介绍脂肪酸在细胞内的利用方式。

四、案例分析1. 以高脂血症为例,分析脂类代谢异常导致疾病的原理。

2. 引导学生思考如何通过调整饮食和生活方式来预防和治疗脂类代谢相关疾病。

第二课时一、脂类代谢的调控1. 脂肪酸合成酶的调控:介绍脂肪酸合成过程中的调控机制。

2. 脂肪酸分解酶的调控:介绍脂肪酸分解过程中的调控机制。

二、脂类代谢相关疾病1. 高脂血症:介绍高脂血症的病因、临床表现及防治措施。

2. 脂肪肝:介绍脂肪肝的病因、临床表现及防治措施。

初中化学第三章第三节教案教学目标:1. 了解溶液的概念,掌握溶液的本质特征。

2. 学会使用溶液的浓度的表示方法。

3. 能够区分溶液、悬浊液和乳浊液。

4. 培养学生的实验操作能力和观察能力。

教学重点:1. 溶液的概念。

2. 溶液的浓度表示方法。

教学难点:1. 溶液的本质特征。

2. 区分溶液、悬浊液和乳浊液。

教学准备:1. 实验室用具:烧杯、试管、滴定管等。

2. 实验试剂:酒精、盐、糖等。

3. 课件和教学素材。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 通过日常生活实例,引导学生思考溶液的概念,如饮料、盐水等。

2. 学生分享对溶液的理解,教师总结并板书溶液的定义。

二、探究溶液的本质特征(15分钟)1. 学生分组进行实验,观察不同物质的溶解过程,记录实验现象。

2. 学生汇报实验结果,教师引导学生总结溶液的本质特征。

三、学习溶液的浓度表示方法(15分钟)1. 教师讲解溶液浓度的概念,如质量分数、摩尔浓度等。

2. 学生通过实验测定不同溶液的浓度,学会使用浓度表示方法。

四、练习区分溶液、悬浊液和乳浊液(10分钟)1. 学生分组进行实验,观察不同液体的性质,如稳定性、透明度等。

2. 学生汇报实验结果,教师引导学生区分溶液、悬浊液和乳浊液。

五、课堂小结(5分钟)1. 教师引导学生总结本节课所学内容,强化对溶液概念和浓度的理解。

2. 学生分享学习收获,教师给予鼓励和评价。

六、作业布置(5分钟)1. 完成课后练习,巩固对溶液概念和浓度的理解。

2. 预习下一节课内容,做好学习准备。

教学反思:本节课通过日常生活实例和实验操作,引导学生了解溶液的概念,掌握溶液的本质特征和浓度表示方法。

在教学过程中,要注意关注学生的学习情况,及时解答学生的疑问,提高学生的学习兴趣和积极性。

同时,通过练习区分溶液、悬浊液和乳浊液,培养学生的实验操作能力和观察能力。

在今后的教学中,要继续加强对溶液相关知识的教学,为学生打下扎实的化学基础。

高中化学选修3全套教案第一章关注营养平衡第一节生命的基础能源——糖类第一课时教学目标:1、使学生了解糖类的组成和分类2、使学生掌握葡萄糖的结构简式和重要性质,了解其在人体内的储存方式和氧化分解的生理意义。

3、使学生了解淀粉在人体内的水解吸收过程和纤维素的生理功能。

教学重点:葡萄糖、淀粉的性质和生理功能。

教学难点:葡萄糖的结构。

教学方法:探究式教学实验准备:洁净的试管、烧杯、铁架台、石棉网、AgNO3溶液〔2%〕、稀氨水〔2%〕、葡萄糖溶液〔10%〕、淀粉、碘水、H2SO4溶液〔20%〕、NaOH溶液(10%)教学过程:[新课导入] “果实的事业是尊贵的,花的事业是甜美的,但还是让我绿叶的事业吧,她总是谦逊地专心地垂着绿荫的〞。

〔印度诗人:泰戈尔〕诗人为何对“绿叶〞情有独钟?绿叶利用了廉价的水和二氧化碳,化腐朽为神奇将光能转化为化学能,通过光合作用生成了葡萄糖。

人们每天摄取的热能中大约75%来自糖类。

[常识介绍]含糖食物与含糖量。

用幻灯片展示教材P4表1-1[设问]什么是糖?[教材阅读]学生阅读教材P4 资料卡片。

[板书]1、糖的概念:糖类又叫碳水化合物,大多数糖符合通式C n (H 2O)m 但不是所有的糖符合这个通式且符合这个通式的也不一定是糖。

2、糖的分类:一、 葡萄糖是怎样供给能量的[小组实验]学生观察葡萄糖晶体并做葡萄糖溶解实验。

[板书] 1、物理性质:白色晶体,能溶于水,有甜味。

[置疑] 实验测得:葡萄糖分子量为180,含C 、H 、O 三种元素的质量分数为40%、6.7%、53.3%,求葡萄糖的分子式。

[板书]葡萄糖分子式为:C 6H 12O 6[设问]葡萄糖具有什么结构呢?含有氧原子,说明它可能含什么官能团呢?[回答]可能含-CHO 、-COOH 、-OH 等。

[小组实验]实验1-1,葡萄糖的银镜反应。

[结论] 葡萄糖分子结构中含-CHO[讲述]葡萄糖除具有醛的性质外,我们还发现它具有以下性质:分类 单糖:葡萄糖不能水解成更简单的糖糖水解生成 二糖:蔗糖、麦芽糖1 mol2 mol 单糖糖水解生成许多 多糖:淀粉、纤维素 1 mol mol 单糖〔1〕1mol该未知物与5mol乙酸完全反应生成酯。

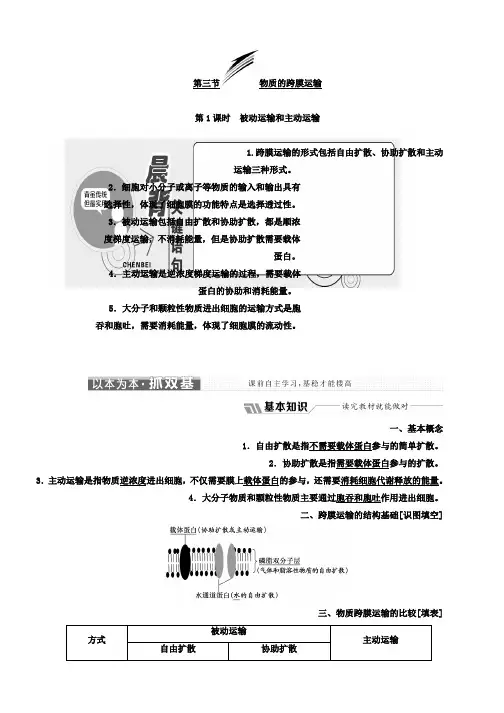

第三节物质的跨膜运输第1课时被动运输和主动运输1.跨膜运输的形式包括自由扩散、协助扩散和主动运输三种形式。

2.细胞对小分子或离子等物质的输入和输出具有选择性,体现了细胞膜的功能特点是选择透过性。

3.被动运输包括自由扩散和协助扩散,都是顺浓度梯度运输,不消耗能量,但是协助扩散需要载体蛋白。

4.主动运输是逆浓度梯度运输的过程,需要载体蛋白的协助和消耗能量。

5.大分子和颗粒性物质进出细胞的运输方式是胞吞和胞吐,需要消耗能量,体现了细胞膜的流动性。

一、基本概念1.自由扩散是指参与的简单扩散。

不需要载体蛋白2.协助扩散是指参与的扩散。

需要载体蛋白进出逆浓度细胞,不仅需要膜上3.主动运输是指物质载体蛋白。

消耗细胞代谢释放的能量的参与,还需要4.大分子物质和颗粒性物质主要通过胞吞和胞吐作用进出细胞。

二、跨膜运输的结构基础[识图填空]三、物质跨膜运输的比较[填表]1.判断下列说法的正误(1)细胞膜具有选择透过性(√)(2)顺浓度梯度运输物质是被动运输的唯一共同点(×)(3)葡萄糖进入不同细胞的运输方式不一定相同(√)(4)物质进出细胞时消耗能量的转运方式一定是主动运输(×)(5)细胞的胞吞和胞吐作用体现了细胞膜具有流动性(√)(6)物质通过胞吞、胞吐作用出入细胞的过程仅穿过一层膜(×)2.已知某种物质通过细胞膜的方式如右图所示,下列哪种物质的运输方式与其相同( )A.O2B.H2O C.Cl-解析:选C 图中物质的运输消耗能量且逆浓度梯度,所以是主动运输,O2、H2O的运输是自由扩散,Cl-的运输是主动运输。

3.刚萎蔫的菜叶放入清水中,菜叶细胞中的水分能够得到恢复。

水分进入细胞的方式是( )A.主动运输B.自由扩散C.协助扩散解析:选B 水分进出细胞的方式是自由扩散。

4.甲(○)乙(●)两种物质在细胞膜两侧的分布情况如图(颗粒的多少表示浓度的高低),在进行跨膜运输时,下列说法正确的是( )A.甲进入细胞一定不需要载体B.甲运出细胞一定不需要载体C.乙进入细胞一定需要能量D.乙运出细胞一定需要能量解析:选C 图中膜外甲浓度高、乙浓度低,膜内甲浓度低、乙浓度高,所以甲进入细胞不需要能量,运出细胞需要能量;乙进入细胞是低浓度到高浓度,则必然是主动运输,需要能量和载体蛋白协助,运出细胞不一定需要能量。

高中生物必修一第三章第一节的教案2022高中生物必修一第三章第一节教案日子犹如白驹过隙,我们的教学工作又将在劳碌中充实着,在喜悦中收获着,该写为自己下阶段的教学工作做一个教案了。

下面是为你预备的高中生物必修一第三章第一节教案,快来借鉴一下并自己写一篇与我们共享吧!高中生物必修一第三章第一节教案篇1生物膜的流淌镶嵌模型一、教学目标学问与技能简述生物膜的结构过程与方法以细胞膜分子结构的探究历程为主线,动脑分析试验现象得出试验结论并构建模型,体验科学的试验思想和试验方法。

尝试提出问题做出假设。

情感态度方面探讨在建立生物膜模型的过程中,试验技术的进步所起的作用;探讨建立生物膜模型的过程如何体现结构与功能相适应的观点二.教材分析本节以较多的篇幅介绍了对生物膜结构的探究历程,并支配了两个思索与争论,让同学在熟悉细胞膜结构的同时,了解这些学问的来龙去脉,熟悉到可以通过对现象的推理分析提出假说,假说仍旧需要观看和试验来验证。

随着技术手段的改进不断发觉新的证据,原有的观点或理论还会不断得到修正和完善,并归纳总结诞生物膜模型建构的基本方法。

此外,还应重点理解和把握生物膜的流淌镶嵌模型,学会运用该模型解释相应的生理现象。

三.学情分析高中同学具备了肯定的观看和认知力量,但是对问题探究的动力主要来自对相关问题的奇怪与好玩水平,目的性不非常明确。

所以老师的思维导向就显得非常重要。

本节课利用科学史试验资料,设计同学要探究的问题。

让同学在问题引导下进行基于资料和问题的课堂探究活动。

问题的设计层层深化.根据同学的思维水平和力量达到肯定深度,使同学顺当由感性熟悉向理性熟悉过渡。

四、教学重难点:重点:生物膜的流淌镶嵌模型难点:建立生物膜模型的过程如何体现结构与功能相适应的观点五、教学过程教学内容1、引入新课2.叙述膜的磷脂排布3.演示电镜照片4.演示试验过程5.引导构建模型6.总结内容老师活动介绍19世纪末,欧文顿的试验,“细胞膜对不同物质的通透性不一样,溶于脂质的物质比不能溶于脂质的物质更简单通过细胞膜进入细胞。

甘油理化性质高中生物教案教学目标:1. 了解甘油的基本性质和结构特点。

2. 掌握甘油的理化性质,包括溶解性、燃烧性、稠度和密度等。

3. 能够运用所学知识,分析甘油在生物和工业中的应用。

教学重点:1. 甘油的理化性质。

2. 甘油的应用。

教学难点:1. 理解甘油的理化性质对甘油应用的影响。

2. 掌握甘油的分子结构和性质。

教学准备:1. PowerPoint 等教学辅助工具。

2. 实验室用品:甘油样品、试管、酒精灯、火柴等。

3. 相关教学资料和试题。

教学过程:一、导入(5分钟)老师简要介绍甘油的概念和用途,引起学生的兴趣。

二、讲解甘油的基本性质(10分钟)1. 介绍甘油的化学式、物理性质和化学性质。

2. 解释甘油的分子结构和与水的相互作用等。

三、实验演示(15分钟)老师进行甘油燃烧实验,让学生观察甘油的燃烧性质,并进行相关讨论。

四、学生操作(20分钟)1. 学生进行甘油的溶解性实验,观察甘油在不同溶剂中的溶解情况。

2. 学生进行甘油密度和稠度测定实验,计算甘油的密度和稠度。

五、讨论与总结(10分钟)学生结合实验结果,讨论甘油的理化性质对其应用的影响,并总结甘油在生物和工业中的重要性。

六、作业布置(5分钟)布置作业:根据所学内容,撰写关于甘油的小结,并提出甘油在实际生活中的应用案例。

教学反馈:1. 学生能够准确描述甘油的基本性质和分子结构;2. 学生能够运用所学知识,分析甘油的应用并提出自己的见解。

延伸阅读:1. 《甘油的制备与应用》教学资料;2. 《生物化学》教材相关章节。

第三章有机化合物一、本章在教材中所处的地位和作用必修模块的有机化学具有双重功能,即要满足公民基本科学素养的要求,提供有机化学中最基本的核心知识,使学生从熟悉的有机化合物入手,了解有机化学研究的对象、目的、内容和方法,认识到有机化学已经渗透到生活的各个方面,能用所学的知识,解释和说明一些常见的生活现象和物质用途;另一方面为进一步学习有机化学的学生,打好最基本的知识基础、帮助他们了解有机化学的概况和主要研究方法,激发他们深入学习的欲望。

二、本章内部结构关系1、本单元结构关系烃(甲烷、乙烯、苯)→烃的衍生物(乙醇、乙酸)→糖类、油脂、蛋白质)。

教材基本采用了从生活实际或者探究实验入手,研究物质的性质和用途,再上升到从结构的角度去深化认识,体现结构决定性质的观点。

2、知识点及要求了解甲烷、乙烯、苯的主要化学性质及化工生产中的作用,了解乙醇、乙酸、糖类、油脂、蛋白质的组成和主要性质。

重点认识典型的化学反应(取代、加成)的他点。

通过对典型有机物分子结构的认识,体会分子结构的特点对性质的影响在有机化学中的重要性。

结合生活经验和化学实验,加深认识一些物质对于人类日常生活,身体健康的重要性。

通过对集中典型有机物结构和性质的学习,感受有机化学和无机化学的区别和联系,初步学会研究有机物的思维方式和思路,形成对有机化学的学习兴趣。

三、本章相关内容的新旧对比分析从新教材的篇幅内容上看,精简了以下内容烷烃的命名烯烃的性质。

乙烯的实验室制法、乙炔的性质。

乙醇的消去反应、苯酚的性质。

乙醛和甲醛的性质。

蛋白质的盐析和变性。

对蔗糖、麦芽糖和油脂的结构要求降低了要求。

对淀粉、纤维素、油脂的水解降低了要求。

对高分子合成材料只做了简单的介绍。

增加了海水资源的开发利用的专题介绍四、本章课时安排及教学重难点第一节最简单的有机化合物-----------甲烷教学重点:(第一课时)甲烷的结构特点和甲烷的取代反应;(第二课时)同分异构体和同系物。

甘油和水课程设计一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握甘油和水的性质、特点和应用,能够运用相关知识解决实际问题。

具体目标如下:1.知识目标:(1)了解甘油的定义、结构和性质;(2)掌握水的分子结构、性质及其在生物体内的作用;(3)理解甘油与水的相互作用及在化妆品、医药等领域的应用。

2.技能目标:(1)通过实验观察和数据分析,培养学生分析问题和解决问题的能力;(2)通过小组讨论,提高学生的团队合作和沟通能力;(3)学会查阅相关资料,培养自主学习的能力。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对科学探究的兴趣和热情;(2)培养学生关爱生命、关注健康的意识;(3)培养学生珍惜资源、保护环境的观念。

二、教学内容1.甘油的定义、结构和性质;2.水的分子结构、性质及其在生物体内的作用;3.甘油与水的相互作用及在化妆品、医药等领域的应用;4.相关实验操作和数据处理;5.小组讨论和成果分享。

三、教学方法1.讲授法:讲解甘油和水的相关理论知识;2.实验法:进行甘油和水相互作用实验,观察现象,分析问题;3.小组讨论法:分组讨论甘油和水的应用及其实验结果;4.案例分析法:分析实际案例,了解甘油和水的应用领域;5.互动提问法:引导学生主动思考、提问,提高课堂参与度。

四、教学资源1.教材:选用权威、适合学生水平的教材;2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生知识体系;3.多媒体资料:制作PPT、视频等资料,直观展示甘油和水的性质及应用;4.实验设备:准备实验所需的仪器和试剂,确保实验安全、准确;5.网络资源:利用互联网查找相关资料,拓展学生视野。

五、教学评估本节课的评估方式包括以下几个方面:1.平时表现:评估学生在课堂上的参与度、提问回答、小组讨论等表现,占总评的30%。

2.作业:评估学生完成的实验报告、小组讨论报告等作业,占总评的20%。

3.考试:进行一次书面考试,测试学生对甘油和水的知识掌握程度,占总评的50%。

初三化学第三章第一节教学计划初三化学第三章第一节教学计划第一节第二课时溶于水的吸放热情况乳化作用教学目标:1、通过实验探究认识物质溶解过程中通常伴随能量变化。

2、认识乳化作用和乳化剂。

3、理解洗洁精和汽油洗油污的不同原理教学重点:乳化作用教学过程:(知识回顾):1、定义2、溶液特征及含义3、物质溶解于水的微观过程4、判断是否为溶液并判断溶质和溶剂①碘酒、医用酒精、白酒、硝酸钾溶液、硫酸铜溶液、②澄清石灰水、豆油的汽油溶液、花生油的丙酮溶液、③冰水、面粉水、泥水、油水(思考):泥水、油水是否为溶液,为什么?久置后会出现什么现象?(点拨):一、溶液与浊液的对比:溶液浊液乳浊液悬浊液分散于水中物质的.溶解性溶不溶不溶分散于水中物质的状态固、液、气固液分散于水中的粒子分子或者离子固体小颗粒小液滴振荡后现象澄清透明浑浊,液滴分散浑浊,固体悬浮久置后现象均一、稳定不稳定,分层上浮不稳定,沉降应用举例:1、乳浊液:油水、牛奶2、悬浊液:泥水、面粉水二、乳化作用、乳化剂: 1、乳化作用:形成乳浊液2、乳化剂:像洗衣粉、洗涤剂、肥皂等含有表面活性剂的物质※与汽油洗去油污的原理不同!三、物质溶于水常伴能量的变化:P65实验探究:(实验设计):注意控制变量,学生讨论决定(实验步骤):1、2、(实验记录):水的温度T1 氢氧化钠溶液的温度T2 T2-T1水的温度t1 硝酸铵溶液的温度t2 t2-t1(实验结论):1、溶于水吸热的物质:硝酸铵2、溶于水放热的物质:氢氧化钠、浓硫酸、氧化钙、碳酸钠3、溶液水既不吸热又不放热的物质:氯化钠(课堂练习):69页第6题(小结):(作业):(反思)。

硝酸甘油教案

教案标题:硝酸甘油教案

教学目标:

1. 了解硝酸甘油的化学性质和药理作用。

2. 掌握硝酸甘油在医学上的应用和治疗原理。

3. 能够正确使用硝酸甘油,并了解其副作用和注意事项。

教学重点:

1. 硝酸甘油的化学结构和性质。

2. 硝酸甘油在心脏病治疗中的应用。

3. 硝酸甘油的使用方法和副作用。

教学准备:

1. 硝酸甘油的化学结构和性质介绍资料。

2. 硝酸甘油在心脏病治疗中的临床应用案例。

3. 硝酸甘油的使用方法和注意事项说明。

教学过程:

1. 导入:通过举例介绍硝酸甘油在医学中的应用,引起学生对硝酸甘油的兴趣。

2. 理论学习:介绍硝酸甘油的化学结构和性质,以及其在心脏病治疗中的作用

原理。

3. 实践操作:指导学生正确使用硝酸甘油,并说明其副作用和注意事项。

4. 拓展延伸:邀请专业医生或药剂师来讲解硝酸甘油的临床应用和最新研究成果。

5. 总结回顾:让学生总结硝酸甘油的重要性和正确使用方法,并进行课堂小结。

教学评价:

1. 课堂讨论:组织学生就硝酸甘油的应用和副作用展开讨论,检验学生对知识的掌握程度。

2. 实践操作评估:观察学生在实践操作中是否能正确使用硝酸甘油,并对其副作用和注意事项有所了解。

教学建议:

1. 鼓励学生主动参与,提出问题和观点,促进课堂互动。

2. 引导学生进行实践操作,加深对硝酸甘油的理解和记忆。

3. 鼓励学生多了解硝酸甘油在医学上的最新研究成果,培养学生的创新意识和科学素养。