血液科常见疾病分级诊疗指南 缺铁性贫血(IDA)

- 格式:docx

- 大小:13.33 KB

- 文档页数:2

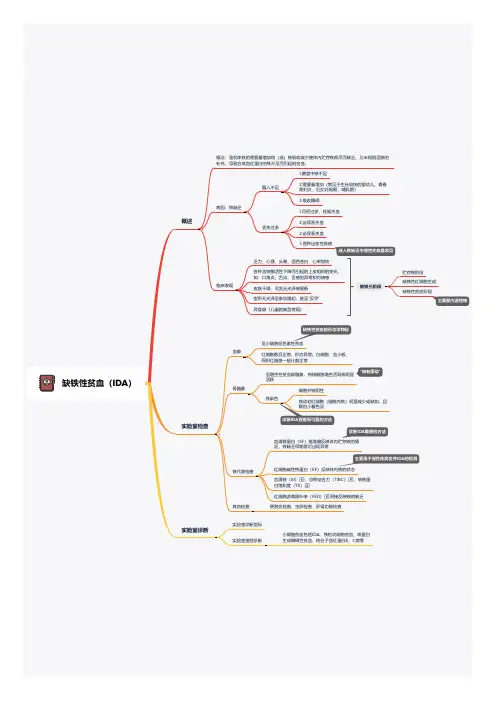

缺铁性贫血血液病诊疗指南缺铁性贫血(IDA)是体内贮存铁(包括骨髓、肝、脾及其他组织内)消耗殆尽,不能满足正常红细胞生成的需要,而使血红素合成减少而引起的贫血。

【临床表现】缺铁性贫血的主要临床症状是由贫血、组织缺氧及发生缺铁性贫血的基础疾病所组成。

1.贫血的表现:贫血发生较为缓慢,早期可无症状,常见的症状为头晕、面色苍白,乏力、活动后气短等。

2.组织缺氧的表现:发育迟缓,体力下降、智商降低、注意力不集中,异食癖和吞咽困难。

3.体征:皮肤黏膜苍白、毛发干燥、反甲。

【实验室检查】1.血象呈现小细胞低色素性贫血(MCV<80f1,MCHC<32%),成熟红细胞体积缩小,中心浅染区扩大。

2.骨髓象骨髓涂片增生活跃,早幼红和中幼红比例增高,染色质致密,胞浆少。

骨髓铁染色,铁粒幼细胞减少,细胞外铁亦减少。

3.生化检查血清铁、血清铁蛋白和转铁饱和度降低,总铁结合力增高。

【诊断要点】1.有明显的缺铁病因及贫血的临床表现。

2.小细胞低色素性贫血。

3.血清铁<50ug/dl,总铁结合力>360ug/dl,转铁蛋白饱合度<15%,血清铁蛋白<12ug/L。

4.骨髓铁染色示骨髓小粒可染铁消失,即外铁(一),铁粒幼红细胞<15%。

5.铁剂治疗有效。

【鉴别诊断】1.海洋性贫血自幼患病,有家族史,网织红细胞增高,有靶形红细胞。

骨髓铁染色示细胞内、外铁均增高。

血清铁和铁蛋白均增高,总铁结合力不增高。

血红蛋白电泳可检出异常血红蛋白。

2.慢性疾病性贫血此类贫血由慢感染或炎症及恶性肿瘤引起铁失利用,特点为贮存铁增高而可利用铁减少,故表现为血清铁蛋白及骨髓细胞外铁增高,血清铁、总铁结合力及骨髓细胞内铁均减少。

3、铁粒幼细胞性贫血血清铁、运铁蛋白饱和度及血清铁蛋白均增高,总铁结合力降低。

骨髓铁染色示细胞内、外铁均增多,并出现一定数量特征性的环状铁粒幼细胞。

【治疗】1.纠正病因2.补充铁剂(1)口服:硫酸亚铁0.3g,或富马酸铁0.2g,琥珀酸亚铁(速力菲)0.2g,多糖铁复合物(力蜚能)150mg,饭后半小时,每日3次。

最新:铁缺乏(ID )和缺铁性贫血(IDA )实验室诊断指标及诊断建议铁缺乏(iron deficiency ,ID 诉口缺铁性贫血(iron deficiency anemia , IDA )是普遍影响儿童、绝经前女性(尤其是孕妇)和老年人的全球性健康问题,同时也是多种疾病的常见合并症。

一、临床表现常见症状有乏力、嗜睡、注意力不集中、头痛、头晕、耳鸣。

其他可见易怒/抑郁、脱发、头发或皮肤干燥、匙状甲、口角炎、运动耐量下降和不宁腿综合征。

有些患者可能表现为异食癖,多见于女性和儿童,原因尚不清楚。

体征可见面色苍白、舌乳头减少、唇裂、口角开裂。

但这些症状和体征是非特异性的。

Blank等研究显示,35%有缺铁症状的患者在首次就诊时被误诊为抑郁症、焦虑症、倦怠或慢性疲劳等。

因此,怀疑IDA时需进行实验室检查以进一步明确诊断。

二、实验室诊断指标1 .血常规:Hb水平是诊断贫血的标准,但是对铁状态的诊断缺乏特异性和敏感性,须与其他铁代谢指标结合进行诊断。

不过,一旦确诊IDA , 跟踪治疗反应中的Hb浓度则是一个很好的衡量指标。

IDA显示小细胞低色素性贫血,平均红细胞体积(MCV )<80 fl ,平均血红蛋白量(MCH ) <27 Pg ,平均血红蛋白浓度(MCHC) <32% ,但与血清铁等铁代谢指标相比,这些变化相对较晚,MCV在非缺铁状态下(如地中海贫血或炎症性贫血)也可能降低。

2 .骨髓铁染色:是评估铁含量的金标准。

骨髓穿刺因其侵袭性不常规用于ID/IDA诊断,但对复杂病例的诊断仍有价值。

3 .转铁蛋白饱和度(TSAT):是反映体内储存铁能否有效利用的指标,TSAT<20%提示ID o TSAT是根据铁和总铁结合能力(TIBC )计算的,其水平受这些值变化的影响,也受患者炎症和营养状态的影响,导致诊断ID/IDA的可靠性降低,且日内变化较大。

4 .血清铁:日内变化较大,受外部因素影响也大,其水平随感染、炎症和恶性肿瘤而降低,随肝脏疾病而升高。

临床医学概要:贫血概述——IDA巨幼贫贫血的概念和分类贫血是指血液中红细胞和血红蛋白(Hb)减少所造成的一种疾病。

根据贫血的病因、红细胞形态和功能等方面的不同,可以将贫血分为很多种类。

其中比较常见的贫血类型有营养不良性贫血、铁缺乏性贫血(IDA)、巨幼细胞性贫血等。

铁缺乏性贫血(IDA)IDA是指由于体内铁元素不足或铁元素供应障碍而导致的贫血病。

铁是合成血红蛋白的必须元素,如果体内铁元素缺乏,血红蛋白的合成就会受到限制,导致红细胞数量减少、大小不一和颜色较浅(低色素性贫血)等表现。

IDA是最常见的贫血类型,尤其在孕妇、儿童、青少年和女性等人群中更为多见。

常见的产生铁缺乏状态的原因有:摄入不足、吸收不良、生长发育加速及失血、排出增多等等。

巨幼细胞性贫血巨幼细胞性贫血是指红细胞增大,而核与细胞质的比例失调的一种贫血病。

在此类贫血中,红细胞大小比正常增大约1.5倍以上,同时核与细胞质的比值亦失衡,细胞质增多,核相对减少,且核的形态异常。

巨幼细胞性贫血主要是由于维生素B12或叶酸缺乏引起的,也可以是由于某些遗传性因素导致,比如其他血液病,如再生障碍性贫血,黑色素瘤,骨髓瘤等。

IDA和巨幼细胞性贫血的区别以上两种贫血类型虽然都比较常见,但是其病因、临床表现和治疗方法等都存在区别。

IDA的主要病因是铁元素不足或者铁元素供应障碍,常见于儿童、孕妇及青少年等群体。

患者可能会出现乏力、气短、头晕、头痛、食欲不振、眼睑浮肿、耳鸣等症状。

治疗方法一般为补充铁元素,包括口服铁剂、肌肉注射铁剂和静脉注射铁剂等。

巨幼细胞性贫血的主要病因是维生素B12或叶酸缺乏,常见于中老年人及素食者等群体。

患者同时可能还会出现胃口减退、腹泻、舌炎、手脚麻木等神经系统表现。

治疗方法为补充B族维生素,包括口服叶酸、肌肉注射B12、静脉注射B12等。

贫血是一种比较常见的疾病,但是其治疗和预防方法因不同类型而异。

因此,在日常生活中,应该保持均衡的饮食,注重摄入各类营养成分,如铁、叶酸、维生素B12等,有疑问或异常情况时应及时就医,进行诊断和治疗,以保持健康的身体。

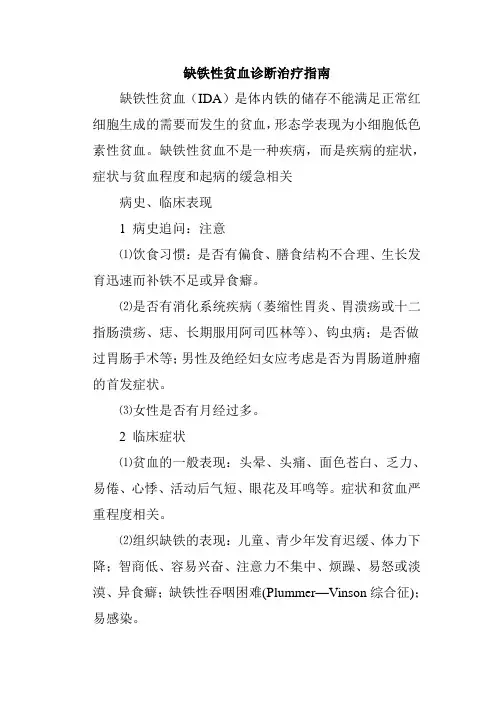

缺铁性贫血诊断治疗指南缺铁性贫血(IDA)是体内铁的储存不能满足正常红细胞生成的需要而发生的贫血,形态学表现为小细胞低色素性贫血。

缺铁性贫血不是一种疾病,而是疾病的症状,症状与贫血程度和起病的缓急相关病史、临床表现1 病史追问:注意⑴饮食习惯:是否有偏食、膳食结构不合理、生长发育迅速而补铁不足或异食癖。

⑵是否有消化系统疾病(萎缩性胃炎、胃溃疡或十二指肠溃疡、痣、长期服用阿司匹林等)、钩虫病;是否做过胃肠手术等;男性及绝经妇女应考虑是否为胃肠道肿瘤的首发症状。

⑶女性是否有月经过多。

2 临床症状⑴贫血的一般表现:头晕、头痛、面色苍白、乏力、易倦、心悸、活动后气短、眼花及耳鸣等。

症状和贫血严重程度相关。

⑵组织缺铁的表现:儿童、青少年发育迟缓、体力下降;智商低、容易兴奋、注意力不集中、烦躁、易怒或淡漠、异食癖;缺铁性吞咽困难(Plummer—Vinson综合征);易感染。

⑶原发病表现:如黑便、腹痛、消瘦、血红蛋白尿等3体征除贫血外貌外,有皮肤干燥皱缩,毛发干枯易脱落。

指甲薄平,不光滑,易碎裂,甚至呈匙状甲(见于长期严重病人)。

口腔炎、舌炎。

二、辅助检查(1)血象:呈现典型的小细胞低色素性贫血,网织红细胞大多正常或有轻度增多,RDW>0.14,白细胞计数正常或轻度减少,血小板计数高低不一。

(2)骨髓象:呈现增生活跃中晚幼红细胞增多。

粒细胞系统和巨核细胞系统常为正常。

核分裂细胞多见。

骨髓涂片作铁染色后,铁粒幼细胞极少或消失,细胞外铁亦缺少。

(3)生化检查血清铁降低,总铁结合力增高,转铁蛋白饱和度降低,以血清铁和总铁结合力改变明显,血清铁蛋白,总铁结合力的增高表示血红素的合成有障碍,缺铁或铁利用障碍时,FEP都会增高。

三缺铁性贫血的诊断标准1. 小细胞低色素贫血:男性Hb<120g/L,女性<110g/L,孕妇<100g/L;红细胞平均体积(MCV)小于80fl,红细胞平均血红蛋白(MCH)小于27皮克(pg),红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)小于32%。

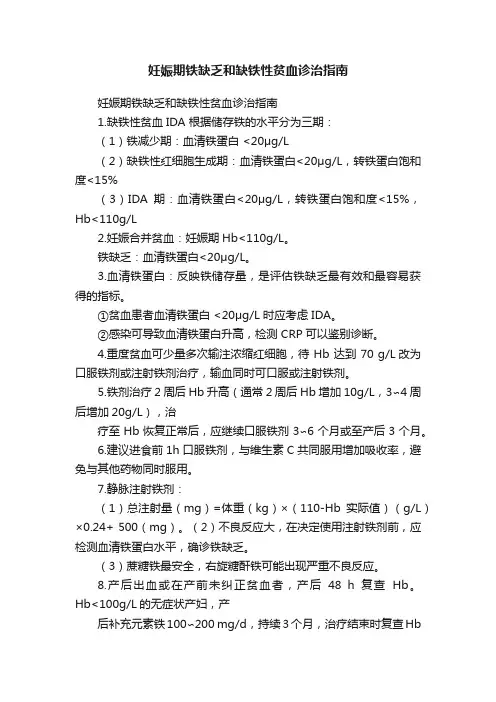

妊娠期铁缺乏和缺铁性贫血诊治指南妊娠期铁缺乏和缺铁性贫血诊治指南1.缺铁性贫血IDA 根据储存铁的水平分为三期:(1)铁减少期:血清铁蛋白<20μg/L(2)缺铁性红细胞生成期:血清铁蛋白<20μg/L,转铁蛋白饱和度<15%(3)IDA期:血清铁蛋白<20μg/L,转铁蛋白饱和度<15%,Hb<110g/L2.妊娠合并贫血:妊娠期Hb<110g/L。

铁缺乏:血清铁蛋白<20μg/L。

3.血清铁蛋白:反映铁储存量,是评估铁缺乏最有效和最容易获得的指标。

①贫血患者血清铁蛋白<20μg/L 时应考虑 IDA。

②感染可导致血清铁蛋白升高,检测 CRP可以鉴别诊断。

4.重度贫血可少量多次输注浓缩红细胞,待 Hb 达到 70 g/L改为口服铁剂或注射铁剂治疗,输血同时可口服或注射铁剂。

5.铁剂治疗 2 周后 Hb 升高(通常2周后Hb增加10g/L,3∽4周后增加20g/L),治疗至 Hb 恢复正常后,应继续口服铁剂3∽6 个月或至产后 3 个月。

6.建议进食前1h口服铁剂,与维生素C共同服用增加吸收率,避免与其他药物同时服用。

7.静脉注射铁剂:(1)总注射量(mg)=体重(kg)×(110-Hb实际值)(g/L)×0.24+ 500(mg)。

(2)不良反应大,在决定使用注射铁剂前,应检测血清铁蛋白水平,确诊铁缺乏。

(3)蔗糖铁最安全,右旋糖酐铁可能出现严重不良反应。

8.产后出血或在产前未纠正贫血者,产后48 h复查Hb。

Hb<100g/L的无症状产妇,产后补充元素铁100∽200 mg/d,持续3个月,治疗结束时复查Hb和血清铁蛋白。

9.早产儿延迟半分钟~2分钟钳夹脐带,可降低输血和颅内出血的风险。

10.诊断明确的IDA孕妇应补充元素铁100∽200mg/d,治疗2周后复查 Hb 评估疗效。

11.非贫血孕妇血清铁蛋白<30μg/L,应摄入元素铁60mg/d,治疗 8 周后评估疗效。

常见血液病诊疗指南第一章缺铁性贫血一、【概述】缺铁性贫血(IDA)是最常见的一种贫血,属全球性疾病,是各种原因导致用来合成血红蛋白的贮备铁缺乏,使血红素合成减少而形成的一种小细胞低色素性贫血。

其特点是骨髓、肝脾及其它组织中缺乏可染色铁,血清铁蛋白、血清铁及转铁蛋白饱和度降低。

成年男性发病率为10%,女性20%,孕妇40%,儿童高达50%。

二、【临床特征】主要有贫血表现,如头晕、头痛、乏力、心悸、气短;组织缺铁表现,如发育迟缓、体重降低、易怒、烦躁、注意力差、感觉异常、性格改变等神经、精神异常及异嗜癖、吞咽困难。

还有口角炎、舌炎、胃炎等黏膜损害,皮肤干燥、毛发易脱、反甲,及原发病表现。

三、【辅助检查】1.血象(包括红细胞指数)及网织红细胞;2.血清铁、总铁结合力、转铁蛋白饱和度;3.红细胞游离原卟啉;4.血清铁蛋白;5.骨髓涂片及铁染色;6.血清可溶性转铁蛋白受体,红细胞铁蛋白;7.大便潜血、虫卵;8.胃肠道钡餐或胃镜检查(必要时);9.妇科检查(月经过多的患者);10.肝、肾功能。

四、【诊断要点】11.小细胞低色素性贫血:MCV﹤80fl,MCH﹤26pg,MCHC﹤0.31g/L;2.血清铁﹤50µg/dl,总铁结合力﹥350µg/dl,转铁蛋白饱和度﹤15%;3.骨髓铁染色示细胞外铁减少或消失,铁粒幼细胞﹤15%;4.血清铁蛋白﹤14µg/L;5.红细胞游离原卟啉﹥3.0µg/gHb;6.有明确的缺铁病因和临床表现;7.用铁剂治疗有效。

符合上述1~7条中任2条以上可诊断。

五、【常见并发症】六、【治疗】1.去除或治疗病因。

2.补充铁剂治疗:首选硫酸亚铁,每次0.1~0.3 g,每天3次;富马酸铁0.2 g,每天3次,琥珀酸亚铁0.1~0.3 g,每天3次或元素铁150~200mg/天。

于进食时或餐后服用,以减少药物对胃肠道的刺激。

铁剂忌与茶同服,否则易与茶叶中的鞣酸结合成不溶解的沉淀,不宜吸收。

缺铁性贫血临床诊疗指南【概述】缺铁性贫血(IDA)是临床上最常见的贫血,在育龄妇女和婴幼儿中发病率最高。

在大多数发展中国家里,约有2/3的儿童和育龄妇女缺铁,其中约1/3患缺铁性贫血。

在发达国家中,亦有20%的育龄妇女及40%左右的妊娠妇女缺铁。

铁是人体必需的微量元素,存在于所有生存的细胞内。

铁除参与血红蛋白的合成以外,还参加体内一些生化过程。

如果铁缺乏,会造成机体多方面的功能紊乱。

故缺铁性贫血除了贫血的症状外,还会有一些非贫血的症状。

缺铁性贫血是指体内贮存铁消耗殆尽,红细胞生成受到影响发生的小细胞低色素性贫血。

根据实验室检查结果可将缺铁性贫血分为:1.缺铁(或贮存铁缺乏)期;2.缺铁性红细胞生成期;3.缺铁性贫血期。

临床上缺铁性贫血应与慢性病贫血相鉴别。

缺铁性贫血的病因主要是慢性失血(如痔疮、胃十二指肠溃疡、胃肠道肿瘤、长期使用阿司匹林)。

偏食习惯、膳食结构不合理、生长发育迅速而铁补充不足以及妊娠、月经过多,均可引起缺铁性贫血。

【临床表现】1.贫血的症状头晕、头痛、乏力、易倦、眼花、耳鸣,活动后有心悸、气短。

2.非贫血的症状儿童生长发育迟缓,智力低下,行为异常,异食癖。

3.体征皮肤苍白、毛发干枯、无光泽、易折。

指甲扁平、易裂,严重者可现匙状(反甲),舌炎。

【诊断要点】1.存在缺铁性贫血的病因、症状及体征。

2.实验室检查:(1)小细胞低色素性贫血:血红蛋白男性低于120g/L,女性低于110g/L,红细胞平均体积(MCV)小于80fl,红细胞平均血红蛋白量(MCH)孕妇低于100g/L;小于27pg,红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)小于310g/L;网织红细胞平均血红蛋白量(CHr)小于28pg/Cell,红细胞中心淡染区扩大。

(2)血清铁蛋白(SF)低于12pg/L。

(3)血清铁(SI)<8.95^mol/L(50μg/dl),总铁结合力(TIBC)>64.44μmol/L(360μg/dl),转铁蛋白饱和度(TS)低于15%。

缺铁性贫血的诊疗规范(一)一、概述缺铁性贫血(IDA)是体内储存铁缺乏,影响血红蛋白合成所引起的贫血,是由于体内铁摄入不足、吸收量减少、需要量增加和丢失过多所致。

其特点是骨髓、肝、脾等缺乏可染色铁,血清铁浓度、运铁蛋白饱和度和血清铁蛋白降低,总铁结合力增加,呈典型的小细胞低色素性贫血。

缺铁性贫血是世界上最常见的贫血,该种贫血在生育期妇女和婴幼儿中发生率最高。

正常情况下,铁的吸收和代谢维持动态平衡。

体内铁呈封闭式的循环,人体一般不会缺铁,只有在需要量增加、铁的摄入不足及慢性失血等情况下才会导致缺铁。

成人缺铁性贫血的主要原因是慢性失血。

二、临床表现缺铁性贫血的临床表现由贫血、组织缺铁及发生缺铁的基础疾病组成。

1、贫血相关症状:头昏、头痛、面色苍白、法力、易倦、心悸、活动后气促、食欲缺乏、恶心呕吐、眼花及耳鸣等。

2、组织缺铁的表现:包括精神行为异常:如烦躁、以怒,注意力不集中、对外界反应力差,体力、耐力下降;儿童生长发育迟缓、智力低下;上皮组织改变:如口腔炎、舌炎、舌乳头萎缩、口角皲裂,胃粘膜呈浅表性炎症,亦可呈重度萎缩,胃酸减少,皮肤干燥,指甲缺乏光泽、脆薄易裂,甚至变平呈勺状,可有萎缩性鼻炎,少数可出现吞咽困难(Plummer-Vinson综合征)3、基础疾病的临床表现:如消化性溃疡、肿瘤或痔疮导致的黑便、血便或腹部不适,肠道寄生虫感染导致腹痛或大便性状改变,妇女月经过多,肿瘤性疾病的消瘦。

三、并发症主要表现为贫血性心脏病。

四、辅助检查1、血常规:呈小细胞低色素性贫血,血红蛋白(Hb): 男性<120g/L,女性<110g/L;平均红细胞体积(MCV)<80fl(MCV<70fl者除了地中海贫血外大多数为IDA),平均红细胞血红蛋白量(MCH)<27pg,平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)<310g/L;血涂片见红细胞体积变小,淡染区扩大;网织红细胞(Ret)计数多正常及增高。

铁缺乏症(ID)和缺铁性贫血(IDA)铁缺乏症(ID)和缺铁性贫血(IDA)是广泛影响世界各国的重要健康问题,及时诊断和处理ID/IDA是临床工作的重要任务。

中华医学会血液学分会红细胞疾病(贫血)学组组织相关专家制定了《铁缺乏和缺铁性贫血诊治和预防多学科专家共识》,以下主要为该专家共识中关于ID/IDA的诊断和治疗建议内容。

一、ID和IDA的诊断建议缺铁可分为三个阶段:储铁缺乏、缺铁性红细胞生成(IDE)和IDA。

ID包括两种情况:(1)铁绝对减少,即机体铁储备低;(2)功能性减少,吞噬细胞和网状内皮细胞释放铁的功能下降,导致铁相对不足。

1.IDA的国内诊断标准(符合以下第1条和第2~9条中任2条或以上,可诊断IDA):(1)小细胞低色素性贫血:男性Hb<120g/L,女性Hb<110g/L,红细胞形态呈低色素性表现;(2)有明确的缺铁病因和临床表现;(3)血清铁蛋白<14μg/L;(4)血清铁<8.95μmol/L,总铁结合力>64.44μmol/L;(5)运铁蛋白饱和度<0.15;(6)骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼细胞<15%;(7)红细胞游离原卟啉(FEP)>0.9μmol/L(全血),血液锌原卟啉(ZEP)>0.9μmol/L(全血),或FEP/Hb>4.5μg/g Hb;(8)血清可溶性运铁蛋白受体(sTRF)浓度>26.5 nmol/L(2.25mg/L);(9)铁治疗有效。

2.IDA的诊断标准释义(1)常规项目检查:平均红细胞体积及平均红细胞血红蛋白含量明显降低。

(2)铁代谢指标:血清铁蛋白水平(<14μg/L)是用于鉴别ID最敏感和特异性的指标,可准确反映铁储存下降;转铁蛋白合成增加,转铁蛋白饱和度下降(<15%),慢性病贫血(ACD)患者转铁蛋白饱和度下降,铁蛋白水平升高,主要是因为巨噬细胞内铁释放障碍,血清可溶性转铁蛋白受体水平在缺铁时增加;骨髓铁染色是评估巨噬细胞及有核红细胞铁储存量的一种可靠方法,因是有创检查,应用受到限制。

缺铁性贫血诊疗常规缺铁性贫血(IDA)是因体内铁缺乏后,由铁减少期(ID)、红细胞生成缺铁期(IDE)逐渐发展为而成。

IDA诊断参考指标如下:【诊断标准】1. 血红蛋白量①世界卫生组织标准:血红蛋白6月~6岁≥110 g/L,6~14岁≥120 g/L;②中国儿科血液学组标准:血红蛋白新生儿≥145 g/L,1~4月≥90 g/L,4~6月≥100 g/L(*海拔每升高1 000 m,Hb上升4%)。

2.单位容积内红细胞数(小细胞低色素)①平均红细胞比积(MCV) <80 fl;②平均红细胞血红蛋白含量(MCH)<27 pg;③平均血红蛋白浓度(MCHC)<30%或310 g /L。

3. IDA分度根据血红蛋白(Hb)(g/L)和红细胞(RBC)(万/mm3)。

轻度贫血90~109g/L>300中度贫血60~89200~300重度贫血30~59100~200极重度贫血<30<1004.铁剂治疗有效:铁剂治疗6周后血红蛋白上升10 g/L以上。

【预防】1.孕期预防(1)孕晚期营养:摄入富含铁的食物、水果或加服维生素C;每周一次口服铁剂1 mg/kg 至哺乳期止。

(2)贫血治疗。

(3)预防早产和低出生体重儿。

2.喂养指导(1)母乳喂养:纯母乳喂养4~6个月,乳母增加每日的铁摄入;(2)含铁丰富食物:4~6个月后婴儿逐渐引入含铁丰富的食物,如强化铁的米粉和配方奶;幼儿与年长儿食用富含铁的食物,如动物血、肝脏、大豆、黑木耳、芝麻酱等,同时摄入富含维生素C的新鲜蔬菜和水果。

注意食品合理搭配,以利于铁吸收。

3.铁剂预防(1)足月儿:强化铁食品或直接铁剂预防,生后4月龄始常规每日补充铁元素1 mg/kg (<15 mg/日),持续1~2年;(2)早产儿、双胞胎及低体重儿:2月龄始补充铁元素2 mg/(kg·d);同时补充维生素C、B族维生素帮助铁的吸收和血红蛋白生成;(3)高危人群:6~24月龄儿、11~17岁青少年每年2~3月,每周或每日口服一次铁剂1~2 mg/kg。

ida健康标准

IDA(缺铁性贫血)的健康标准主要包括以下几个方面:

1. 血红蛋白(Hb)浓度:男性患者Hb<120 g/L,女性患者Hb<110 g/L,同时红细胞呈小细胞、低色素性。

2. 明确的缺铁病因和临床表现:如乏力、头晕、心悸等。

3. 血清铁蛋白(SF)浓度:SF<15 μg/L,感染或合并慢性炎症患者(除外慢性肾功能不全、心力衰竭)SF<70 μg/L。

4. 转铁蛋白饱和度(TSAT):TSAT<0.15。

5. 血清铁和总铁结合力:血清铁<8.95 μmol/L,总铁结合力(TIBC)>64.44 μmol/L。

6. 可溶性转铁蛋白受体(sTfR):sTfR>26.50

nmol/L(2.25 mg/L)。

7. 骨髓铁染色:骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼细胞<15%。

8. 红细胞游离原卟啉(FEP)和锌原卟啉(ZPP):FEP >0.90 μmol/L(全血),ZPP>0.96 μmol/L(全血)。

9. 补铁治疗有效。

这些标准有助于判断是否患有IDA。

如果上述指标存在异常,建议及时就医并按医嘱进行进一步检查和治疗。

常见疾病诊疗指南 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-常见血液病诊疗指南第一章缺铁性贫血一、【概述】缺铁性贫血(IDA)是最常见的一种贫血,属全球性疾病,是各种原因导致用来合成血红蛋白的贮备铁缺乏,使血红素合成减少而形成的一种小细胞低色素性贫血。

其特点是骨髓、肝脾及其它组织中缺乏可染色铁,血清铁蛋白、血清铁及转铁蛋白饱和度降低。

成年男性发病率为10%,女性20%,孕妇40%,儿童高达50%。

二、【临床特征】主要有贫血表现,如头晕、头痛、乏力、心悸、气短;组织缺铁表现,如发育迟缓、体重降低、易怒、烦躁、注意力差、感觉异常、性格改变等神经、精神异常及异嗜癖、吞咽困难。

还有口角炎、舌炎、胃炎等黏膜损害,皮肤干燥、毛发易脱、反甲,及原发病表现。

三、【辅助检查】1.血象(包括红细胞指数)及网织红细胞;2.血清铁、总铁结合力、转铁蛋白饱和度;3.红细胞游离原卟啉;4.血清铁蛋白;5.骨髓涂片及铁染色;6.血清可溶性转铁蛋白受体,红细胞铁蛋白;7.大便潜血、虫卵;8.胃肠道钡餐或胃镜检查(必要时);9.妇科检查(月经过多的患者);10.肝、肾功能。

四、【诊断要点】1.小细胞低色素性贫血:MCV﹤80fl,MCH﹤26pg,MCHC﹤0.31g/L;2.血清铁﹤50μg/dl,总铁结合力﹥350μg/dl,转铁蛋白饱和度﹤15%;3.骨髓铁染色示细胞外铁减少或消失,铁粒幼细胞﹤15%;4.血清铁蛋白﹤14μg/L;5.红细胞游离原卟啉﹥3.0μg/gHb;6.有明确的缺铁病因和临床表现;7.用铁剂治疗有效。

符合上述1~7条中任2条以上可诊断。

五、【常见并发症】六、【治疗】1.去除或治疗病因。

2.补充铁剂治疗:首选硫酸亚铁,每次0.1~0.3 g,每天3次;富马酸铁0.2 g,每天3次,琥珀酸亚铁0.1~0.3 g,每天3次或元素铁150~200mg/天。

于进食时或餐后服用,以减少药物对胃肠道的刺激。

缺铁性贫血诊断治疗指南缺铁性贫血(IDA)是体内铁的储存不能满足正常红细胞生成的需要而发生的贫血,形态学表现为小细胞低色素性贫血。

缺铁性贫血不是一种疾病,而是疾病的症状,症状与贫血程度和起病的缓急相关病史、临床表现1 病史追问:注意⑴饮食习惯:是否有偏食、膳食结构不合理、生长发育迅速而补铁不足或异食癖。

⑵是否有消化系统疾病(萎缩性胃炎、胃溃疡或十二指肠溃疡、痣、长期服用阿司匹林等)、钩虫病;是否做过胃肠手术等;男性及绝经妇女应考虑是否为胃肠道肿瘤的首发症状。

⑶女性是否有月经过多。

2 临床症状⑴贫血的一般表现:头晕、头痛、面色苍白、乏力、易倦、心悸、活动后气短、眼花及耳鸣等。

症状和贫血严重程度相关。

⑵组织缺铁的表现:儿童、青少年发育迟缓、体力下降;智商低、容易兴奋、注意力不集中、烦躁、易怒或淡漠、异食癖;缺铁性吞咽困难(Plummer—Vinson综合征);易感染。

⑶原发病表现:如黑便、腹痛、消瘦、血红蛋白尿等3体征除贫血外貌外,有皮肤干燥皱缩,毛发干枯易脱落。

指甲薄平,不光滑,易碎裂,甚至呈匙状甲(见于长期严重病人)。

口腔炎、舌炎。

二、辅助检查(1)血象:呈现典型的小细胞低色素性贫血,网织红细胞大多正常或有轻度增多,RDW>0.14,白细胞计数正常或轻度减少,血小板计数高低不一。

(2)骨髓象:呈现增生活跃中晚幼红细胞增多。

粒细胞系统和巨核细胞系统常为正常。

核分裂细胞多见。

骨髓涂片作铁染色后,铁粒幼细胞极少或消失,细胞外铁亦缺少。

(3)生化检查血清铁降低,总铁结合力增高,转铁蛋白饱和度降低,以血清铁和总铁结合力改变明显,血清铁蛋白,总铁结合力的增高表示血红素的合成有障碍,缺铁或铁利用障碍时,FEP都会增高。

三缺铁性贫血的诊断标准1. 小细胞低色素贫血:男性Hb<120g/L,女性<110g/L,孕妇<100g/L;红细胞平均体积(MCV)小于80fl,红细胞平均血红蛋白(MCH)小于27皮克(pg),红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)小于32%。

血液科常见疾病分级诊疗指南

缺铁性贫血(IDA)

一.疾病相关情况

(一)定义:缺铁性贫血是指由于体内贮铁消耗殆尽,不能满足正常红细胞生产所需要时引起的小细胞低色素性贫血。

(二)分型:缺铁性贫血早期、中度缺铁性贫血、重度缺铁性贫血.

(三)诊断标准:

1.贫血为小细胞低色素性:男性Hb<120g/L,女性Hb<110g/L,孕妇Hb<100g/L;MCV<80fl,MCH<27g/L,MCHC<31%;

2.有缺铁的依据:血清铁蛋白<12ug/L;骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞少于15%;血清铁低于8.95umol/L;总体结合力升高大于64.44umol/L,转铁蛋白饱和度<15%;FEP/Hb>4.5ug/gHb;

3.存在铁缺乏的病因,补铁治疗有效。

(四)临床特点:

缺铁性贫血是临床最常见的贫血类型,多与慢性失血或长期消化道疾病有关,儿童与喂养有关。

除贫血症状外,可伴指甲或毛发发育异常,脾脏一般无明显肿大。

血象呈小细胞低色素性贫血;网织红细胞计数正常或轻度下降,白细胞、血小板计数正常,或轻度下降。

对铁剂治疗有效。

有关缺铁性贫血的诊断,如血清生化指标符合缺铁改变。